ホーム > アーカイブ > 2023-09

2023-09

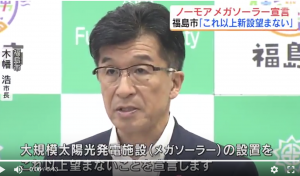

福島市がノーモア メガソーラー宣言 地元の強いノーで再エネ事業は止められる

8月31日、福島市木幡浩市長は、市内には吾妻連峰を中心にすでに26か所のメガソーラーがあり、景観の悪化や保水機能を低下させて災害を引き起こしかねないとして、山地への大規模太陽光発電施設(メガソーラー)をこれ以上望まないとする「ノーモア メガソーラー宣言」を行いました。

河北新報より

福島市木幡浩市長

きっかけのひとつとなったのが、福島市先達山。

先達山メガソーラー建設現場

林地開発許可を降ろした福島県は、水源のことや山に棲むしかない生き物たちのことを思いやったのか

先達山では、約60ヘクタールのメガソーラーを造成する計画で2021年11月から業者が工事に着手し、広範囲にわたって森林を伐採しました。

メガソーラー開発前の段階では、この地区でも「反対運動」が行なわれてはいましたが、この事業は県主導で推し進めていた背景もあり、地元はしぶしぶ受け入れるしかなかったということです。

住民の問題意識

・景観台無し

・クマなどの動物が毎日のように出て来るようになった。

・ 晴れた日には、山全体に土ぼこりが舞う。

・土砂崩れ

熊森から

森林伐採を伴うメガソーラーの問題点はまだまだ他にもあり、多岐にわたっています。

・ソーラーパネルが火事→水をかけると感電。消火不可能。

・パネルにヒ素・カドミウム・鉛・セレンなどの毒物例。

・パネルが草で覆われないよう除草剤→水源汚染。

・20年後、廃棄物→処理法なし。等々。

業者は、事業に反対すれば、財産権の侵害だと主張し、裁判提起をほのめかしたりします。

地元や行政は怖くなって泣き寝入りしてしまいますが、財産権があっても、水源保全や災害防止など公益を守るために必要があれば、法律や条例で制限することができます。

住民や首長がノーと言って、条例をつくるなど対応をして、再エネ事業を止めた例は全国にいくつもあります。

萩生田前経産大臣も、空気中の二酸化炭素の量を減らそうと二酸化炭素の吸収源である森林を伐採するなど、本末転倒。小学生でもわかることだと国会で答弁されています。

利権だけで暴走している現在の日本の多くの再エネ事業について、マスコミはもっともっと国民の立場に立って本当のことを報道すべきです。

福島市の先達山はどうしてこのようなことになってしまったのか。

この件について、河北新報は現地を訪れ、テレビやネットニュースが踏み込めない所まで調べて、こうなった原因をくわしく記事にしています。これでこそ国民啓蒙新聞。新聞購読の値打ちあり。

いつものことながら、河北新報再エネ記事に拍手です。

・

以下、2023.8.26の河北新報記事 クリックで拡大されます。

静岡市葵区の大規模地滑り報道に欠けている大事な視点2つ

- 2023-09-09 (土)

- くまもりNEWS

2023年8月23日、静岡市葵区の北部で大規模な地滑りが発生。

以下、マスコミ報道。

地滑りの起点部分は幅約170メートルにわたって稜線から崩れ、土砂は市道まで約1・5キロ区間にわたって流出した。林道の一部も崩落した。

静岡市が19世帯に避難を呼びかけた。

難波市長は24日朝 現地を視察した上で、「深層崩壊が起きた。先週の台風7号にともなう雨が主な要因とみられる」と説明しました。

これまでに人的被害も物的被害も確認されていません。

大規模な地滑りが発生した現場=23日午後5時半ごろ、静岡市葵区諸子沢(静岡新聞社ヘリ)

熊森から

この報道には大事なことが二つ抜けています。

その1

崩れた山の写真をようく見てください。

単なる山が崩れたのではなく、放置されたスギの人工林が崩れているのです。放置人工林が崩れましたと報道すべきです。

今回、この山が放置人工林だったから崩れたのか、自然林でも崩れていたのかどうかは、人間にはわかりません。

しかし、圧倒的に、放置人工林が大雨で崩れやすいことは、これまでの各地の山崩れで、現象的に明らかです。

報道によって、国民が、放置人工林が大崩壊したという新たな視点を得るようにすべきです。

それによって、放置人工林を間伐しようとか、自然林に戻そうとかいう発想が国民の中から出てくるからです。

しかし、どの報道を見ても、スギのスの字も人工林のジの字も出てきません。

報道者が知らないのか、戦後の林野庁の拡大造林政策の失敗に触れないように忖度しているのか、どちらでしょうか。

その2

これまでに人的被害も物的被害も確認されていませんという表現は、すでに人間至上主義に陥っています。

放置人工林内ですから、生き物たちがあまりいなかったかもしれませんが、わかった範囲でいいので、イノシシが2頭巻き込まれて死んでいましたとか、川魚が土砂に埋まって死んでいましたとか、他の生き物の被害にも言及してほしいです。人間だけではなく他生物のことも思いやれる文明だけが自然を守ることに成功し、持続可能な文明となるのです。

報道関係の皆様、以上よろしくお願いします。

ヒグマが津軽海峡を渡る可能性は?

2023.9.6、FFNプライムオンラインでおもしろいニュースを見つけました。

熊森協会顧問の北海道野生動物研究所所長門﨑允昭先生もコメントを寄せておられます。

以下に、ニュースの要約を紹介させていただきます。

ヒグマ 本州進出の可能性は?

日本の動物界で最強の身体能力を持つヒグマ。 果たして海を渡ることは可能なのだろうか。

・

泳ぎながら威嚇するヒグマ

2020年、風蓮湖で、体長2メートルほどのヒグマが泳ぐ姿が捉えられた。 クマはうなり声をあげながら漁船に接近。 威嚇する様子が撮影された。 そのスピード感のある泳ぎから、驚異的な身体能力がうかがえる。

利尻島に2度上陸したヒグマ

2018年6月、北海道北部の利尻島に突然クマが現れ、島は大騒ぎとなった。

クマの生態に詳しい北海道野生動物研究所所長の門﨑允昭さん:利尻島と北海道間の最短距離は19キロ。 利尻島に現れたクマは、交尾のためメスを探して海を渡ったとみられる。 メスがいなかったせいか、クマはまた泳いで島から去っていった。

ヒグマは津軽海峡を泳ぎ切ることができるのか?

津軽海峡は北海道の汐首岬から青森県の大間崎まで最短で約21km。 北海道の白神岬から青森県の龍飛崎だと約20km。

ヒグマの生態に詳しい北海道大学大学院獣医学研究院 野生動物学教室の坪田敏男教授:距離だけで考えると津軽海峡を渡って本州に行けるかもしれないが、潮の流れや風の向きなども関係し、そう簡単ではない。

ヒグマが津軽海峡を渡って本州にたどり着いたという話は聞いたことがない。

海面が低かった時代にヒグマは一度本州に渡来していて、本州でヒグマの化石も見つかっているが、本州にいたヒグマはすべて絶滅した。

ツキノワグマとの交配の可能性は?

ヒグマとツキノワグマは種レベルで違うので繁殖の可能性は極めて低く、これまで交配できたという報告はない。

門﨑允昭さん:たとえ複数のヒグマが渡り切り繁殖できたとしても、もはや本州は気候が暖かすぎるためヒグマには合わない。 本州にヒグマが突如現れる…? 今のところ杞憂に終わりそうだ。

(北海道文化放送)

熊森から

泳いでいるクマの動画を見ると、その驚異的な身体能力にほれぼれします。感動です。

以前、この地域を訪れた時、地元の方に「ここのヒグマは何を食べていますか」と聞いたら、「貝だよ」と言われ、びっくりしました。

未来永劫に、クマも、クマが生きられる自然も、日本に残したいですね。

今を生きる私たちの使命です。

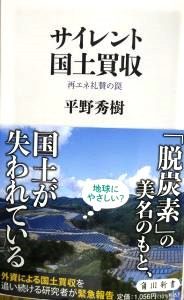

「サイレント国土買収」脱炭素の美名のもと、国土が失われている 再エネ礼賛の罠 平野秀樹 著

平野秀樹現姫路大学特任教授は、九州大学を卒業後、林野庁官僚となり、外国人による目的不明の山林買収に気づかれます。

その後、この問題について調べ始め、危機感でいっぱいになっていかれました。

第一稿は、2010年に出版された共著「奪われるに日本の森」です。

この本は、日本の森を守ろうとしていた日本熊森協会にとって衝撃でした。

クマたちが棲む水源の豊かな森が外国に買われてしまったら、大変なことになる!

国会議員が法規制に動かなければならない問題です。

あれから13年、事態は悪化の一途です。

この間に平野氏は3冊の本を出され、今回、5冊目となる「サイレント国土買収」を出版されました。

・

角川新書 960円

細かいデータを集め、このような本を次々と出版されるのは、命を削る大変な作業だと思います。

しかし、いくらがんばってみても、国も国民もボーッとしているだけで、ほとんど動かない。

平野氏によれば、弓折れ、矢尽きの状態が続いているということです。

そこにさらに輪をかけて、脱炭素の美名の元、外資などによる山林買収や山林借地契約が一気に広がっていきます。

メガソーラーや風力発電などの再エネ開発は大自然破壊を伴います。

こんなことを認めていたら、どんな大変なことになっていくのか。

国会議員も日本国民もほとんど危機感がなく、外国人に高値で買ってもらってもうかった良かったと思っているように感じます。

しかし、気づいてからではもう遅いのです。

国土が外国人に買収されるとどのようなことになるのか、日本人はしっかりと勉強しなければなりません。

今、このような本をじっくりと読む力のある国民が日本人の何%ぐらいいるのか心配です。

熊森会員のみなさんには、ぜひ読んでいただきたい。

全生物がこの国で生き残れるように、

次世代がこの国で生き残れるように。

日本の山、川、海。

もし、自然との共生文明を持たない外国人に買われてしまったら、言葉も通じないし、自然と共に暮らしてきた祖先への思い入れもないし、ますます日本の自然が守れなくなっていくと思います。

みなさんはどう思われますか。

時代は大きく変化、リニア見直し必須

リニア新幹線沿線住民ネットワークが2023年8月に発行した「ストップ・リニア!訴訟ニュース」によると、2016年5月に提訴した「ストップ・リニア!訴訟」は、7年間にわたる25回の口頭弁論を経て、7月18日東京地裁で、結審となりました。

当日は、傍聴席満席の中、市原義孝裁判官ら3名の裁判官により、「原告の請求を全て棄却する」、「訴訟費用は原告負担」の判決が下されたということです。

・

・

すなわち、JR東海による環境影響評価や「全国新幹線鉄道整備法」に基づいてなされた2014年の太田昭宏国交大臣の計画認可に法違反はないという判決です。

川村晃生慶応義塾大学名誉教授を団長とする訴訟団は、東京高裁への控訴を決められたそうです。

熊森から

学校では、日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めていると教わります。

しかし、残念ながら、我が国では、裁判所というのは事業者のしていることが国会で成立した法律に違反していないかどうかをチェックするだけの政府の機関になってしまっています。

一般国民と違って、裁判を通してリニアの大量のデメリットを知る立場にあったはずの裁判官なのに、国策に逆らっての判断はできなかったのでしょう。

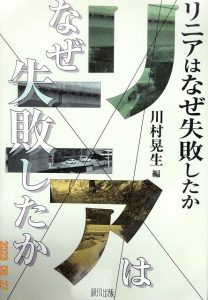

本の紹介1

2023年7月に、リニアに関する新しい本が発刊されました。川村晃生編の「リニアはなぜ失敗したか」です。

この本は、10名の執筆者がその専門の立場から、リニアは失敗だったと結論付けておられます。

たとえリニアがいつか開通することがあっても、かけがえのない豊かな水源の森だった南アルプスに穴を開けてしまったり、国土の地下に延々と巨大な穴を開けて100年しか持たないコンクリートで固めてしまったりしたことを考えると、失敗事業であることに変わりはないそうです。(100年後の日本の国土に対する責任は、だれが取るのでしょうか)

川村晃生編「リニアはなぜ失敗したか」1000円

リニア中央新幹線は1973年に基本計画線に決定されたものですが、あれから50年。

2011年の福島原発事故以降は、東海道新幹線の3倍の電気をくうと言われるリニアを動かすために、原発をいくつか作ればいいと言える時代ではなくなりました。

しかも、今後、少子化の傾向が続くと予測されることや、コロナでリモートワークが大きく伸びたことなど考えると、リニアが出来ても乗る人がどれぐらいいるのか。ペイできるのか。国から借りた3兆円のお金は返せるのかということです。

JR東海の破綻を避けるためにも、これまでの計画に固執している場合ではなく、JR東海は見直しが必須でしょう。

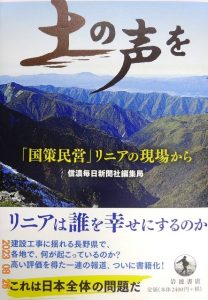

本の紹介2

2023年4月に信濃毎日新聞社編集局がまとめ出版した「土の声を」~リニアは誰を幸せにするのか~(岩波書店)を読みました。

「土の声」というのは、現地の人々の声ということで、これはリニア反対本ではなく、とにかく、現地の人々の声を取材してみようという姿勢でまとめられた本です。長野県大鹿村での取材が中心になっています。すでに工事が始まった地域で何が起きているかの現在進行形的検証も大切です。

2023年4月に信濃毎日新聞社編集 2400円

熊森協会は2015年5月、職員研修旅行で「日本一美しい村」大鹿村を訪れ、地元の何人かの皆さんと親しくなりました。当時お会いした方々は、いろいろとリニアの勉強を深くされていて、南アルプスに穴をあけるなど絶対にしてはならぬと大鹿村を守る強い意志を固めておられました。

翌2016年、政府がリニア建設に3兆円規模の財政投融資(財投)を打ち出したことで、民間事業だったリニアが一転して、“国策事業”のようになり、用地交渉がまとまらない場合、国や自治体が予定地を強制的に取得して使用する土地収用法の適用対象になってしまいました。

土地の強制収容は召集令状と一緒だと地元の方も言っておられましたが、その通りで、こうなると相手は業者ではなく国ですから、住民はもう、いくら反対しても国には勝てません。こうなってくると、もう物が言いにくくなってしまいます。本には、あの時お会いした懐かしい方々のお名前が次々と出て来ます。彼らの苦悩を思うと胸が痛みます。

SDGsの理念である「誰一人取り残さない」の言葉が、むなしく頭をよぎりました。

現実は、多くの方々の泣き寝入りの上に成り立っているリニア事業なのです。

今、リニアの用地収用業務を行っているのは県庁や市の職員である公務員です。移転したくない住民に立ち退きを迫る辛い仕事ですから、誰も行きたがらない部署だそうです。当然でしょう。

この本によると、リニアの大工事を始めてみて、水涸れが各地で起きるなど、デメリットがいろいろ見えてきたようです。

また、ほとんどが大深度地下の工事現場から出る残土は膨大な量です。残土を盛っておく場所などありません。

盛り土を行うと、たとえ木々が生え表面的には山林に戻ったように見える場所でも崩れやすくなります。西宮市の百合台や最近では熱海の土石流がいい例です。

リニア建設を進めてきた方々が、このまま突っ走ってやってしまいたい気持ちはわかりますが、無視できない新しい大デメリットが次々と見えてきた今、やはり、リニアは立ち止まるべきでしょう。

信濃毎日新聞社の現場に密着した住民の声の連載報道を讃えるとともに、他のマスコミの皆さんにも、現実問題から目をそらさないリニア報道を願います。

最後に、熊森協会として、信濃毎日新聞社リニア取材陣への要望があります。

人間以外にも、リニア工事で苦しむ者たちがいます。

それは、生息地を破壊されてねぐら、水、食料を失う、クマをはじめとする野生鳥獣たちです。

彼らの悲鳴や苦しみが抜けています。彼らの視点からのリニア工事のデメリットにも触れていただきたいです。

ー人間至上主義は人類を滅ぼすー

人間は、人間だけでは生きていけない。全生物と共存しなければ、人間は滅びる。これが自然界の仕組みなのです。

(完) 文責:森山まり子

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ