ホーム > アーカイブ > 2023-10

2023-10

苦情なんかじゃない魂の叫び、でも、訴え方のルールは必要

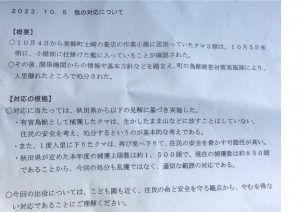

今も連日、人身事故が相次ぐ秋田県では、今年、クマは1500頭までは殺しても良いとして、山から餌を求めて里に出てきたクマはすべて殺処分しています。10月23日現在で46件53名のクマによる人身事故が報告されており、クマ捕殺頭数も前代未聞の1030頭に登っています。

私たち自然保護団体が、一番つらくて一番恐れているのが人身事故です。人身事故が起きると、当然ながら地元では「クマ殺せ」の声が高まってしまい、とてもクマたちとの共存など考えられなくなります。何とか、人身事故の発生を止められないものかと、私たちもやきもきしていましたが、残念ながら秋田県には支部もないし、私たちの力不足で動けていませんでした。

そんな時、美郷町に夜こっそり何かを食べに来ていた(飢えに苦しむ)親子グマが、朝帰りに遅れ、人間に見つかってしまったんでしょう、作用小屋に逃げ込んでいるというニュースに接しました。親子グマが逃げ込んだ小屋は、数十人の猟師や警察、行政に取り囲まれ、逃げ出せば撃ち殺される状況下にあります。クマも私たち人間と同じように豊かな感情を持っていますから、恐怖と後悔で途方に暮れている母グマの姿が目に浮かびます。

私たちは、この母グマはまだ人身事故も起こしていないのだから、例外的に山へ返してやってもらえないだろうかと、秋田までお願いに行こうと思いました。全国の多くの子供たちも、このニュースを見ているだろうから、殺処分しましたでは、人間の子供たちも胸がつぶれてしまい、精神衛生によくないだろうと思いました。里に出てきたクマはすべて殺すが当たり前ではなく、助けられる命は助けるという例を1例でも秋田で作りたいというささやかな願いでした。(隣接岩手県では、捕獲後山への放獣例がいくつかある)

熊森新潟県支部長が夜通し車を飛ばして、山形の人(2人ともクマ生息地に在住しており、クマには詳しい)と合流し、美郷町に駆けつけました。急を知った秋田県会員もひとり現場に駆けつけました。新潟県支部長は、秋田県に抗議に行ったのではなく、頭を下げて親子グマの救命をお願いに行ったのです。

早朝、秋田に着くと、親子グマは、もうすでに箱罠に捕獲されており、住民の安全は守られていました。山に逃がすか、連れ帰るか、どちらにしても、熊森は非捕殺例を1例でも作ろうとしたのですが、長時間待たされた挙句、殺処分報告を受けました。私たちは胸がつぶれそうになりました。

今回の親子グマ殺処分に対して、多くの声が美郷町や秋田県庁に寄せられたそうです。他の人たちも殺処分されたというニュースを聞いて胸がつぶれそうになったんだろうと思います。

これに対して、マスコミが、役所の業務妨害になるとして、電話した国民を一斉に非難しました。これまで国民の自由な発言を大切にされてきたアエラまでもが、「秋田県美郷町に寄せられた苦情は2日で電話450件・メール160件、役場担当者の苦悩」と書きました。言論の自由を大切にしなければならないマスコミが、これではまるで国民に声を上げるなと言論封じしているように感じました。

電話をかけたみなさんは、魂からの叫びを伝えようとしたのだと思います。声を上げない日本国民がここまで多く電話したということは、同じことを感じた国民が他にも大勢いたはずです。これを単なる身勝手な苦情や迷惑電話にしてしまうのは良くないです。国民の言論を委縮させるものです。一大事と感じた時に、国民が一斉に声を上げるのは当然です。役場の皆さんは2日間電話対応に大変だったと思いますが、それだけ大きな問題だったということです。

ただ、双方にルールは必要だったと感じました。訴える側は、できるだけメールにすること。電話をかける場合は、きちんと名乗ってから手短かに伝えること。感情に任せて暴言を吐いたりしないこと。役場の方も、電話が込み合っているので5分以内でお願いしますと伝えるなど、こういう時はルールを設けられるといいと思います。

今回のことで行政側が報道規制を敷いてしまい、どこかの県のように今後はクマ関連のニュースを一切流さないようにしてしまうことも予想されますが、そういう方向にはいかないようにお願いしたいです。

クマ多数出没問題は、秋田県だけの問題ではありません。

なぜ近年、こんなに多くのクマが山から出て来るのか。

直接の要因は山に冬ごもり前の食い込み用食料がなかったことですが、背景には、人間が戦後、経済のために、山にスギばかり植え(秋田県の山の50%はスギで、そこには野生動物たちの餌なし)、開発で奥山のクマ生息地を破壊し続け、今も、全国各地で野生動物たちの生息地である森林を大量伐採して再エネ推進名目でメガソーラーや風力発電建設などを建設し続けている事実があります。

クマの多数出没は、森を大切に守って来なかったこれまでの国策の失敗です。野生動物たちの生息環境を脅かしているのは人間なのに、生息数が増えたなどと物言えぬ野生動物たちに全責任が押し付けられ、彼らの命が奪い続けられています。マスコミは現象ばかり追わずに、原因を追究すべきです。

美郷町の果樹園は今年全てクマに食べられて壊滅状態だそうです。果樹園を営む方々も、国の森林政策の失敗によって被害を受けています。弱い所に、声を上げられない所に、しわ寄せが行くのです。リンゴ農家などに温かい支援の手が差し伸べられることを望みます。お怪我された方への見舞金も必要だと思います。

美郷町の担当部署の方に聞くと、今回、ひとり10件ぐらいの電話を根気強く最後まで聞いたということで、2日間確かに大変だったと思います。職員の皆さんには心から感謝申し上げます。

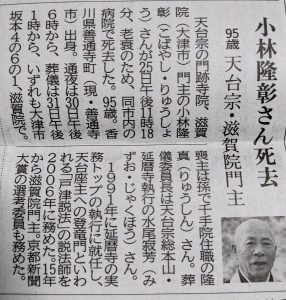

速報:比叡山延暦寺滋賀院門主小林隆彰顧問ご逝去

小林隆彰先生には、大津のサル軍団が有害駆除される計画が上がった時、大変お世話になりました。現地に行くと、元々おサルたちが棲んでいた山の中が巨大開発されて、広大な宅地に変わっていました。おサルがこの宅地に出て来ると言って、住民の皆さんは困っておられましたが、おサルにしたら少し前まで自分たちの国だった場所です。

クマ問題と同じ構図です。人間が彼らの生息地を破壊しておいて、彼らが自分たちの生息地であったところに出て行くと、害獣というレッテルを貼って駆除するのです。熊森は胸を痛めて、何とか殺さない解決策はないかと、滋賀県支部を中心に連日出勤前の早朝にサルの追い払い活動を実施するなど、涙ぐましい努力を続けました。

小林隆彰先生はすでに当時延暦寺のトップレベルの偉い方でしたが、私たち熊森に長時間会ってくださり、親身に相談に乗ってくださいました。お会いして感激したのは、生き物たちの命について、熊森と全く同じ考えでした。そして、比叡山の山で殺生は認めないと宣言してくださいましたので、多くのおサルの命が助けられました。

その後いろいろと経緯があって、人間の庭の作物などに大きな被害を与える大津のサルたちは、捕獲されて大津市で終生飼育されることになったのでした。仏教の殺生禁止について、この時いろいろと学ばせていただきました。仏教の考えで行けば、日本の豊かな自然を生き物丸ごと守ることができると思いました。

小林先生、これまで長い間、熊森の顧問として、いろいろとお導きいただきありがとうございました。ご著書なども送っていただき、学ばせていただきました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

経済産業省の資源エネルギー庁が住民説明会に関してパブコメを募集中。10月29日〆切

再エネ特措法が改正され、再エネ事業者に住民説明会の開催が義務付けられることになりました。これは当然のことで、一歩前進です。しかし、説明会の中身がまだまだ不十分で、住民側の声が通るようなものになっていません。

具体的には、

住民説明会に参加できるのは事業地境界から「300m以内」の周辺住民のみで、環境アセスメント対象となるような大きな事業でも「1㎞以内」の住民までとなっています。

しかし、奥地森林や森林尾根部での再エネ事業開発の場合、土砂の流出、水源地の破壊などは流域全体だけではなく海にまで影響が及びます。また低周波音は10㎞先でも影響があるとも言われており、再エネ開発の場合小さな単位で住民を区切ることは不適切です。また、自然生態系の問題は事業地からの近さとは関係なく、周辺住民に限られたものではありません。

このように説明会に参加できる「周辺住民」を限定すれば、周辺住民がほとんどいない奥地の開発では、説明会が形骸化することは明らかであり、絶対に変更すべきです。

また、一般的に住民には専門知識がないので、いきなり説明会に参加して事業者側から専門用語を並べられても、どこが問題なのかわからず、住民側に不利な事業案であっても、反論できないで終わってしまうことが多くあります。

そのため、住民説明会は、

1 希望があれば、流域から海に至るまで、その再エネ事業によって影響を受けることが考えられるすべての住民が参加できるようにすべき。

2 住民から希望があれば、説明会場に専門家や自然保護団体が出席できるようにすべきです。

以上2つを、パブリックコメントとして提出していただけたらありがたいです。

以下から意見を入れることができます。

<「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ 第2次取りまとめ(案)」 に関する意見公募要領>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620223028&Mode=0&fbclid=IwAR09Kp1rlUHSIr6KpxxdJeyFNABpSIIXXM9C49WYf7mf4Ux69JThQcMkJ8g

●メールでも送れます●

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています②クマ講座

今、クマが里に出て来るのは、冬ごもり前の食い込み用食料が山にないためで、空腹に耐えかねて、怖い人間のいる所に、夜こっそり食料を求めて出てきているのです。

うっかりして人間に見つかってしまうと、ツキノワグマは怖がりなので、何とか人間から逃げようとして、連日、人身事故を多発させています。

環境省発表によると、10月11日現在、今年度のクマによる人身事故件数102件、被害者106人(死者1名)です。

ヒグマによる人身事故件数は3件、被害者3件(死者1名)ですから、圧倒的にツキノワグマによる人身事故が多いのです。

日本のマスコミは、一方的にクマを狂暴な動物に仕立て、センセーショナルな人身事故の現象報道を繰り返しているだけで、なぜこのような事故が起きたのか、どうすればよかったのかという一番大切な原因と対策の報道をしません。

騒ぎ立てて視聴率を上げているだけで、報道に学びがないから、同じような事故がどこまでも相次いでいくのだと思います。

マスコミの皆さんは、ぜひ、クマの専門家である熊森協会を取材してください。私たちはなんとしてもクマによる人身事故を無くしたいので、生き物としてのクマの心理面までを見通した原因と対策をお伝えすることができます。

現在他府県にも出張して、各地で行政主催のクマ講座(2時間)を、実施させてもらっています。今回は、行政担当者や猟師の方、議員のみなさんの参加が目立ちました。

おかげさまでみなさんから高い評価をいただけました。お世話くださったみなさん、ありがとうございました。

住民のみなさんには、クマがどんな動物なのか正しく知っていただき、どうしたら人身事故が起きなくなるのか、様々な事例から学んでいただけるよう、これからもがんばります。

全国のみなさんに、熊森の「クマ講座」を、見ていただきたいです。

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています①環境整備

熊森協会は設立以来から、徹底した現場主義です。

27年前に、会を立ち上げた初代会長がまずしたのは、兵庫県の地元の1市25町の首長さんたちに、「クマたちが造る保水力抜群の奥山水源の森を、日本文明存続のためにもう一度共に再生しませんか」という手紙を出したことです。

その中で、熊森協会と一緒に取り組みたいと言ってくださった町長さんたちを順次を訪れ、地元の役場の方、住民の方、猟師の方などとつながっていろいろと教わりながら共に活動してきました。

熊森は、今もずっとこの現場主義路線を貫いています。

近年、山の中の食料が減り、冬ごもり前の食い込みができなくなったクマたちが、命を賭して山から里に食べ物を求めて出て来るようになりました。熊森は、人身事故を無くそうと、ボランティアさんたちに手伝ってもらいながら、今年も必死に地元の環境整備に走り回っています。

兵庫県森林動物研究センターによると、今年の兵庫県の山の実りはブナ大凶作、ミズナラ大凶作、コナラ豊作です。

●クマのひそみ場となる草を刈る

くまもり現地到着

刈る前

草刈り後

・クマが集落に入ってこないように、カキの木の剪定や伐採

地元はどこも過疎化高齢化が進んでおり、力仕事ができる若者が不足。都会からのボランティアが大活躍します。

↑民家近くのカキの木はクマが来ないよう伐採。(この木は渋柿。今年は実が少ない)

伐採木の片付け

この地区のカキの木には、すでにクマが来ていましたので、集落内や集落周辺の木は伐採することになりました。しかし、離れた山裾にあるカキの木の実はクマたちに食べさせてあげてほしいと、熊森が提案。

クマは冬ごもり中の何か月間は飲まず食わずとなりますから、食い込みができないまま冬ごもりに入ったクマは、穴の中で死亡すると言われています。

同じ国土に生きる生き物同士。冬ごもりできないまでにクマが飢えに苦しんでいるのなら、少しだけでも空腹を満たしてやりたいと思うのが人情であり、天から授かった共存への本能であると思います。

以前訪れた集落の方が、私たちの祖先は拡大造林前までは、山の実りの凶作年でもクマが無事に冬ごもりができるように、山裾に柿やクリを植えてやっていたと教えてくださいました。

(熊止め林)

山裾までなら来ていいよ。ただし、集落には入ってこないでねという意味だそうです。最近はこのような他生物へのやさしさや思いやりが急速に日本人から失われつつあります。

クマに食料を提供したら、クマが増え過ぎてしまうと思う人がいるようですが、山裾に残されたカキやクリを食べるくらいでは、その心配はありません。メスグマは冬ごもりのための十分な食料を得られなかった年は、受精卵を着床させずに流してしまう習性があるので、凶作年は、子を産むクマは少ないと言われています。

(完)

自動撮影カメラの電池とSDカードの交換にボランティア大活躍:兵庫県波賀町

9月1日、熊森本部職員羽田はボランティアさん4名と共に、兵庫県宍粟市にある(公財)奥山保全トラスト所有の戸倉トラスト地に赴きました。

赤線内がトラスト地 土色部分はスキー場

熊森がトラスト地内の動植物の調査を17年間継続中

2006年に購入したこのトラスト地は、東西に細長くて、一番上は鳥取県と兵庫県の県境に位置する赤谷山山頂1216メートルです。面積は広大で120ヘクタールもあり、購入当時から日本熊森協会の調査研究部が、動植物の生息調査を続けてきました。

山の下の方はコナラやクリが中心、上の方はブナやミズナラ、トチを中心とした生物の多様性が保たれた原生的な巨木の森でした。森からの大量で清らかな湧水が印象的でした。

周りの山々は戦後のスギの人工林で埋め尽くされてしまった感じですが、この山主さんは若くして大阪に出られていたので、山の下の方の一部を植林されただけで、奇跡的に?自然の森が残されたのです。

初めて山主さんにお会いした時、「どんな動物が棲んでいますか」と聞いたら、「クマさん!」とうれしそうに答えられたのを思い出します。

購入当時は、まだふもとの集落に多くの方が住んでおられ、ナショナル・トラストって何だい?別荘を建ててもうけるんかなど色々といぶかしがられたものです。それでも、秋になると谷がモミジなどの紅葉で赤くなること、谷川には30センチくらいのヤマメがいて、女でも手づかみで捕まえられたことなどいろいろお話しくださいました。なつかしい思い出です。

そんな集落の皆さんでしたが、雪が年々少なくなってきて、スキー場経営(戸倉スキー場)も苦しくなられたもようで、だんだんと集落に空き家が目立つようになっていきました。

森の方も、温暖化の影響か、ナラ枯れが進み、ササが消え、年々急速に劣化していきました。今や、森がスカスカになってしまって、見るも無残な姿になってしまいました。

森購入当時は動物たちも多くいて、クマの糞や足跡も簡単に見られましたが、今は見られなくなってしまいました。

現在、戸倉トラスト地内には10台のカメラが設置してあります。今回は、川沿いに設置した手前の4台に絞って、電池とSDカードの交換を行いました。

チシマザサが消えた林内

この日は気温26℃。景色もなんだか涼やかに見えました。

ボランティアの方々と作業

カメラ1台につき、8本の単三形電池と1枚のSDカードが必要です。ボランティアの方々にカメラの説明をしながら、順番に1台ずつ交換作業を進めていきます。

電池の向きやカメラスイッチのONとOFFなど、間違えてはならないポイントがいくつかあるので、注意力を集中させねばなりません。皆さん真剣に根気強く取り組んでくださいました。

熊森はボランティア団体なので、会員の皆さんがこうやって無償で手伝ってくださいます。本当にありがたいことです。

作業中のボランティアさんたち

この日は雲がかかってやや涼しい日でした。カエルなど水辺の生き物がたくさん見られた一方で、ヤマビルがものすごい数いました。長靴とズボンの隙間をガムテープで塞ぐなど、万全の対策をして臨んだので、誰一人血を吸われずに済みました。

回収したSDカードの中をチェック

シカとイノシシが少し写っているだけでした。

オスジカ

以前はクマをはじめ野生動物たちが多く映っていたそうで、少し悲しい結果ですが、これからも調査を続けます。

山からの湧水の量も年々激減してきています。

日本の山の荒廃は、

1,人工林を造り過ぎたことだけではなく、

2,クマたちが生息していた1級の天然林も急速に温暖化で劣化していっている事実

を、マスコミは国民に伝えるべきです。

でなければ、最近なぜクマが山からどんどん出て来るようになったのか、奥山調査などしない国民には理解できません。

その結果、人間活動の被害者であるクマが、まるで加害者のように誤って報道されています。(完)

祝 青森八甲田ブナ林 ユーラスエナジーHDの風力発電開発から守れた

以下は、2023年10/10(火)青森放送などより

青森市や平内町など6つの市と町にまたがる八甲田周辺の山間部に最大71基の風車を建設する「(仮称)みちのく風力発電事業」が白紙撤回されました。

八甲田山系のブナ林

宮下知事をはじめ計画地域が含まれる6つの自治体すべてが景観や水資源への影響が懸念されるとして反対を表明していました。

事業者のユーラスエナジーホールディングスは「地域の皆様や各自治体からのご意見も含めて総合的に検討した結果このまま計画を推進していくことは適切ではないと判断した」として10日、計画の白紙撤回を発表しました。

宮下知事

「県民の皆様との約束が果たせてよかった。一方で、今回の事業が我々に投げかけた自然と再生エネルギーの共生という課題はひじょうに大きい」

青森市 西秀記 市長

「行動の結果であるということで非常にうれしく思っているところです」

七戸町 小又勉 町長

「今回の計画は我々にしてみれば無謀だと言わざるを得ません 。よかったと安心しています。」

PROTECT HAKKODA 浜部信彦 共同代表

「やったぞっていう、守れたぞっていうのが、一番ですよね 。こんな話していると涙が出てきちゃって。よかったです本当に」

木村淳司青森市議 (元林野庁・青森県庁職員 愛する八甲田を風発開発から守るために公務員の職を辞して市議になった青年)

皆様の熱い思いが行政や事業者を動かしたと思っています。これからも、市民の声で地域や日本を良い方向に変えていきましょう!

ユーラスエナジーHD(東京)

地域の皆様や各自治体からのご意見も含めて総合的に検討した結果このまま計画を推進していくことは適切ではないと判断した。県が示した<自然環境と再生可能エネルギーとの共生構想>も踏まえ、引き続き青森県内での風力発電の推進を通じて再生可能エネルギーの普及や拡大をめざす。(熊森:まだやるの?)

熊森から

今や多くの再生可能エネルギーは自然エネルギーを得るのが目的ではなく、利権と不正を生む巨大ビジネスです。

八甲田の森が守られたことにより、クマをはじめとする多くの生き物たちが生き残れることになりました。

これによって人間の生活も守られます。

八甲田の2名のガイドが風発から八甲田の森を守ろうと全人生をかけて立ち上がった反対運動が大きく広がり、本日の朗報となりました。

ガイドの方に、おめでとう!八甲田を守ったねと電話すると、風発を止めることができたとまだ信じられなくてと、電話口で泣いておられました。

八甲田の森を開発から守ってくださった全ての方に、熊森はお礼申し上げます。

宮下知事の力も大きかったです。

八甲田に引き続き、森林破壊型再エネを国民の力で止めていきましょう。(本当は、林野庁などの省庁や地元行政が止めてほしい)

10月4日岩手県八幡平市で親子グマが牛の飼料小屋に こちらは捕獲後、今年10回目の放獣

4日午後4時ごろ、岩手県八幡平市の牛舎敷地内の小屋で餌をあさっていたクマの親子を目撃した男性が、車に乗ってクマを追い詰めたところ、3頭が小屋の上までよじ登ってしまったということです。この親子グマは、猟友会が設置したドラム缶檻で捕獲した後、山に放したそうです。

八幡平市の担当者に電話すると、今年10回目のクマ放獣で、マスコミには一切知らせず、そっと山に逃がしてきたということです。

八幡平市の担当者に電話すると、今年10回目のクマ放獣で、マスコミには一切知らせず、そっと山に逃がしてきたということです。

八幡平市の小屋の上に逃げ込んだ親子グマ

熊森から

八幡平市のクマ対応にホッとしました。

秋田県と岩手県、この違いは何なのでしょうか。

岩手県には、輪廻転生を信じる宮沢賢治の全生物の生命尊厳思想がまだ残されているということなのでしょうか。

~捕殺に頼らない共存の道を~

今や日本の多くの地域では、クマが山から出て来ると即、罠をかけ、親子グマでも子グマで皆殺処分してしまうようになってしまいました。祖先が見たら、現代人の無慈悲さにショックを受けると思います。

こうしてこの20年間ほど、毎年大量のクマを捕殺し続けてきましたが、クマの出没も人身事故も一向に減らないどころか、増えています。クマを殺し尽くさないと、クマ問題は解決しないのでしょうか。

いえいえ、そんなことをしたら、私たち人間は保水力豊かな水源の森を失ってしまいます。

どうしたらいいのか。

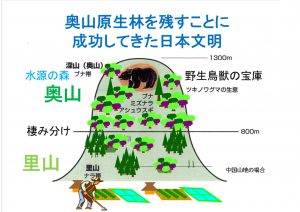

①奥山にクマの棲める食料豊かな自然の森を至急、復元・再生させること。

(来年から一人年間1000円で徴収される森林環境譲与税を使ってください。)

祖先がしていたように、人間は原則として奥山に入らないようにすること。

②クマが山から出てこないよう、緩衝帯や防護柵を設置し、棲み分け対策を実践すること。

③どうしてもクマを捕獲しなければならない事態が生じたら、捕獲後、奥山に放獣する体制を構築すること。

(八幡平市で実施しているのですから、他の町でもその気になればでできるはずです)

私たち令和に生きる人間がめざさなければならないのは、豊かな森を残し、全ての生命と共存する持続可能な社会です。

今は人間だけど、来世は他の動物かもしれないという輪廻の思想が、今の日本人には再び必要です。

他生物にも優しい文明が一番優れている。(完)

くまもり新潟県支部長が小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町親子グマの放獣を求め現地に急行 その3

美郷町は、親子グマの箱罠を積んだトラックを山の上で待機させていました。

結局、美郷町は北秋田市のクマ飼育施設「くまくま園」にクマたちを引き取ってほしいと依頼しなかったそうです。

午前10時40分、銃で3頭を殺処分。死体は解剖せずに山に埋めたそうです。胃内容は調べていないとのことです。

美郷町役場の担当者から、何とか助けてやれないのかという声は出たそうです。しかし、一度人里に出たクマは、再び里に下りて住民の安全を脅かす恐れが強いと県が言い、秋田県は、有害捕獲したクマは生かしたまま山に返すことはしないと決めていたので、山に返せなかったそうです。

美郷町の担当者のひとりは、「私はクマのことをあまり知りません。生きたクマを今回初めて見ました」と語っておられました。

今年美郷町で39頭目のクマの有害駆除でした。去年の有害駆除は2頭だったそうです。

今年、秋田県ではブナが大凶作ということで、リンゴなどの果樹園やイネに、クマによる被害が出ているそうです。

いくらなんでも殺し過ぎではないかと担当者に尋ねると、秋田県が出しているクマ生息推定数は4400頭(2020年度発表)で、今年は上限枠の36.6%(1500頭)まで殺していいことになっており、現在の捕殺数は850頭ということでした。

熊森から

結局みんな、クマについて無知すぎて、殺す必要などないことがわからないのです。

水はクマたちが造る森から 生息推定数の計算結果がどこまで真実に近いのかは、誰にもわかりませんが、それにしても、生息推定数の3分の1までなら殺していいという秋田県のクマ捕殺上限枠は異常です。山にクマたちがいて初めて、私たち人間も滋養豊かな森からの水が得られていることをご存じないのでしょうか。

人間側に責任はないのか 山からクマのような大きな動物が出て来て農作物をあさられると困るのはわかります。しかし、人工林率が50%で多くが放置され、人里との境もわからなくなっている秋田の山に、人間の責任はないのでしょうか。クマに人里に出て来るなというのなら、人間もクマの生息地に入るべきではありません。人間の方はどんどん奥山に入って道路を造ったり、開発したりしています。

県の権限の方が上 秋田県では有害鳥獣駆除許可権限は市町村に降ろされていると言われていましたので、美郷町と交渉すればいいと思いましたが、やはり県の権限の方が上でした。町ではなく、初めから県と交渉すべきだったと反省しています。

実は、あまりにも待ち時間が長かったので、不安になった本部は、11:03に秋田県庁の佐竹知事に、親子グマを山に放してほしいと電話をしました。佐竹知事は生き物たちにとてもやさしい方で、以前お会いした時、経営破綻した八幡平熊牧場に残された29頭のクマたちの救命運動を行った熊森協会を高く評価してくださっていたからです。

電話に出られたのはお付きの方で、知事に伝えますということでした。後でわかったけれど、親子グマはこの時、もう殺されていたのです。

失礼というもの それにしても、親子グマを助けたい一心で遠方から駆けつけ、必死の思いで待っている熊森新潟県支部長になんの連絡もせずに、殺したと事後報告のみ。行政がこんな礼を失したことをするとは、熊森は想像もしていませんでした。どうしても山に放せないのなら、持ち帰るとまで熊森は申し出ていたのに。

<熊森新潟県支部長の報告文>

時々担当課に電話を入れ、進捗状況を問い合わせたが、その度に、担当者が現場に居るのでもう少し待ってくれと言われる。

待ちきれずに担当課の前まで行って待っていた。

正午頃、ようやく担当者が戻り、別室で説明を受けた。

3頭とも駆除したとして、1枚の紙きれを渡された。

「秋田県ではこれまで放獣の経験が無い。今回、県の方針に従った」

この担当者は最初の説明では、決めるのは県でも猟友会でも無い。

あくまでも町が決めると言われていたので、その言葉を信じていたのだが、、、、、

放獣は全て熊森がさせてもらうとまで言っておいたのに、、、、

最悪の場合は、この親子グマを引き取ると言って手配まで始めていたのに、、、

クマを駆除することで出没が減らないのは過去のデーターを見ても明らかです。

毎年無用の殺生を続けることで、多額の町予算も失われていきます。

熊森は野生動物を殺すことなく、少ない費用で野生動物と共存しながら住民の不安を無くす活動を年間100日以上展開しており、現場で取り組んでいるクマ対策専門家たちがいる。

秋田県は、そのノウハウを知り、使うべきではないのか?

それだけを言って車に戻りました。

(こんなことを言っても、もうあの親子は帰って来ない)

一人になると失望感と、無力感で、涙が止まりませんでした。(完)

くまもり新潟県支部長が小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町親子グマの放獣を求め現地に急行 その2

- 2023-10-07 (土)

- くまもりNEWS

新潟県支部長は、午前0時、車で秋田県美郷町に向けて出発。早朝駆除される前に現地に到着していなければなりません。この日の夜、高速道路が使用不可となっており、あせったとのことです。

途中で、山形県のSさんと合流し美郷町に急ぎました。

本部と連絡を取り合いながら、夜通し車を走らせ、到着したのは午前5時。

驚いたことに、すでに大勢の人たちが集まっており、一つ目の箱罠に母グマ。二つ目の箱罠に2頭の子グマが捕獲されていました。この後、クマの入った二つの箱罠はトラックの荷台に積み込まれました。

箱罠に捕獲された母グマ荷台に積み込まれる

新潟県支部長は、さっそく美郷町行政担当者と交渉開始。秋田県会員も駆けつけてくれました。

熊森:朝帰りが遅れて山に帰りそびれてしまっただけの親子グマなので、山に放してやってほしい。放獣作業は無償で熊森が全てできます。どうしても殺処分するというのなら、熊森が飼うので譲ってほしい。クマは殺しておけばいいというこの国の今の間違った流れを断ち切らなければ、生物の多様性や水源の豊かな森を守れなくなる。

行政:北秋田市にあるくまくま園に飼ってもらうという案もある。これからどうするか県も来てくれているので県とも検討するので待機していてください。

待っている間、トラックの荷台から、母を呼ぶ子グマの悲痛な叫び声が響き渡り、辛かったということです。くまくま園に一縷の望みを託しました。

母を呼ぶ子グマの悲痛な叫び声

それにしても、ものすごいマスコミ陣です。

クマを山へ返してやろうと思ったら、マスコミにはご遠慮願うべきなのです。

クマを山へ返してやろうと思ったら、マスコミにはご遠慮願うべきなのです。

クマを山に放すにしても、人がたくさんいれば、クマは興奮し、放せなくなります。

必要最低限の人にしか知らせず、騒ぎにしないというのが鉄則だと、他県の行政の方に教えていもらいました。

この頃になると、熊森がこの親子グマの命を救うために現地に駆けつけていることが一部の会員たちに伝わり、激励や大喜びの声が湧き始めました。

マスコミ陣

支部長は、長い間待たされました。

何度もどうなったか尋ね、待ちきれずに担当課の前まで行って待っていたところ、部屋に通され、3頭とも殺処分し終えたとの報告を受けました。

殺すのなら熊森が飼うと申し出たのに・・・・

なぜ????!!!!

1枚の紙が渡されました。

熊森から

なぜなんだ!

絶句。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ