ホーム > アーカイブ > 2024-02

2024-02

2月11日 北海道支部主催 ヒグマ指定管理鳥獣化案について語り合う会in札幌

昨年11月、北海道の鈴木知事が秋田の佐竹知事ら東北地方と新潟県の知事を誘って、クマの捕殺強化のために国の交付金を求める要望書を、環境省伊藤信太郎大臣に提出しました。

これを受けて環境省は、今年4月の省令化をめざして、今、クマ指定管理鳥獣化を急ピッチで進めています。

元々、指定管理鳥獣の制度は、農業被害などを多く出しているシカとイノシシの頭数を10年後の2023年までに半減させる目的で、罠を仕掛けて夜でも山奥でも大量に捕殺することが出来るようにしたものです。結果、大量に捕殺したものの減った分すぐに新しい子が生まれるため、10年たっても思ったように数は減らず、錯誤捕獲される他の野生動物が続出するなど、大変な弊害が出ています。

昨年度、東北地方中心に山の実り皆無という前代未聞の異変がおき、秋にクマたちが餌を求めて山からどんどん出て来て、近年最多の1.3倍となる人身事故(218名、うち、死者6名。)とクマの大量捕殺(12月末8558頭:内訳はヒグマ1002頭、ツキノワグマ7556頭)という悲惨な記録が残されました。

大激減したクマを、指定管理鳥獣にしてさらに捕殺強化しようという動きに、私たちは疑問を持ちました。シカやイノシシと比べると、クマの生息数は桁違いに少ないし、繁殖力も弱く、地球規模で絶滅しかけている動物です。

これ以上クマの捕殺強化を進めると、オオカミに次いでクマまで絶滅し、日本の水源の森が保てなくなってしまいます。

第一、クマたちは人身事故を起こそうとして山から出てきたわけではありません。

空腹に耐えかねて出てきたのですから、クマを殺すのではなく、山の中に以前のような昆虫や実りを復活させて、クマが山から出て来なくてもいいようにすることが、この後の対策の中心になるべきです。

2月11日、熊森北海道支部はいろんな立場の方をお呼びして、指定管理鳥獣のことなどヒグマについて語り合う会を札幌で開催しました。

会場いっぱいに100名近くの方々がお集まりくださり、予想を超える盛会となりました。

札幌 かでる2.7の会場風景

(1)「広葉樹の森を育てる」

札幌市森林組合理事 我満嘉明氏 札幌在住

元青森の漁師だったひおじいさんが、沿岸沿いに北海道にやってきて盤渓に住み着いた第1号です。当時の北海道では、屯田兵の生活を守るために、国有林の木が伐られていました。私のおじいさんは、北海道中の山を歩き回って造材の仕事をしていました。私たち孫にホタテやスルメのおやつを持って帰って来てくれるのが楽しみでした。

今、地球規模で地下水が減ってきているそうです。北海道も原生林がどんどん伐られて、スギやカラマツ、エゾマツなどに植え変えられた。そういうとこって下草が生えないんです。雨が降っても水がしみ込まない。しかし、クマが好むナラの木は、根が深く入り込んで地下水を貯える。おいしい水が湧き出る森をつくることにクマが一役かっている。

戦後、北海道も、針葉樹ばかり植え過ぎた。道民のボランティアで、広葉樹の森に戻していきたい。

(2)「ヒグマの判断力・学習能力を知り、ヒグマ出没抑止対策を考える」

プロカメラマン稗田一俊氏 二海郡八雲町在住

流域の自然を考えるネットワーク所属

魚の写真を取りに行くとヒグマに出会うことになる。ヒグマは人と出会うと、自ら人とのトラブルを回避しようとする高い能力を持っている。集落の裏に住み着いているヒグマは、新たなヒグマがよそから入り込んでこないように住民を守っている面もある。むやみに捕殺するのではなく、出没抑制対策にこそ力を入れるべきだ。

ヒグマの研究者たちが、研究のためと言って、誘引物でヒグマをおびき出して捕獲し、首に発信機をつけるなどして、クマに耐え難い負担を強いているが、誘因物多用行為がクマの行動範囲を広域化させていると感じる。

首の毛は擦り切れ、発信機によって下にも上にも顔を上げることが制限されて苦しむヒグマ

電磁波障害も心配

(3)「ハンターとしての経験、今後の対応」

猟友会標茶支部長 後藤勲氏 標茶町在住

こんなに多くの方がお集まりとは予想外です。ヒグマを守りたい人ばっかり集まっている会に殺す人間が行ったら袋叩きに合うんじゃないかと不安だったのですが、今朝、家内が、クマを守ろうという人たちだから優しい人たちばっかりじゃないのというので、そうだなと思ってやってきました。

ハーフライフルの規制緩和は時期尚早。内地からやってくる獲りたいだけの経験のない若いハンターたちを誰が指導するのか。ハーフライフルはベテランのハンターに何年かついてノウハウを学んだ人以外が使用するのは危険だ。

クマ指定管理鳥獣については、皆さんがクマを殺すなというのはわかるが、私たちは被害を出すクマを殺さねばならない立場にいる。もちろんなんでも殺すのではなく、悪いことをする前に、どうしたらしなくなるか考えることが先決。花火などで追い払うことができる場合は追い払えばよい。

クマと人の共存の前に、私たちハンターとあなた方の共生・共存が必要だと感じている。

熊森北海道支部長 鈴木ひかる

ヒグマ問題は行政だけに任すのではなく、立場が違う様々な人たちの意見を聞きながら、道民みんなの叡智を集めて考えることが大切。クマと人間が棲み分けて共存し続ける北海道をめざして、このような会を今後、もっと北海道各地で開催していきたい。

集会を終えて

参加者の皆さんの感想文には、自分たちはあまりにもヒグマのことを知らなさ過ぎた、このような集会を何度も開いていただき、いろいろな立場の方の話を今後も聞いてみたいという声が多くありました。

クマとの共存を願う熊森会員を二者択一的に誤解し敵視する人たちがいますが、熊森会員は一般の人たち以上に被害にあわれている人々にも共感し、何とか手を差し伸べられないかとやさしい気持ちを持っています。みんなで繋がり合ってよい方向に進めていきたいです。

雪の中参加してくださったみなさん、ありがとうございました。

北海道新聞や朝日新聞などの記者さんが取材に来られて記事にしてくださいました。今後ともよろしくお願いします。

3月13日まで『クマの指定管理鳥獣化について』パブリックコメントにご意見を❗

- 2024-02-19 (月)

- くまもりNEWS

『クマを指定管理鳥獣にせず、 人とクマが遭遇しない対策を求める』緊急署名 1 万4749筆 環境省にて、環境大臣宛に提出しました

- 2024-02-05 (月)

- くまもりNEWS

捕殺強化ではなく、棲み分けて、共存できる支援を!!クマを指定管理鳥獣にせず、 人とクマが遭遇しない対策を求める緊急署名1万4749筆

2 月 5 日(月) 環境省にて、環境大臣宛に提出しました。

環境省でクマの捕殺強化となるクマ指定管理鳥獣化ではない交付金をと訴えた熊森会長と支部長ら

日本熊森協会は、クマをシンボルに野生動物たちのつくる水源の森の保全・再生活動に 28年間取り組んできた実践自然保護団体で、クマによる人身事故防止やクマとの共存のための実践活動にも精力的に取り組んできました。

私たちは、捕殺ではなく、クマと人が棲み分け、共存できるようにするための対策支援にこそ環境省は予算をつけるべきだとの署名を年末より集め始めました。全国の方の協力により、 1 万 4749 筆(電子署名 6385 筆 紙署名 8364 筆 ※内 514 筆は追って郵送)が集まり、本日、環境大臣宛要望書として提出しました。

クマとの軋轢が問題となっている、北海道、東北、新潟から、鈴木ひかる北海道支部長、井阪智秋田県支部長、小松淳宮城県支部長、佐藤正陽新潟県支部長がかけつけ、池田幸代埼玉県支部長、高橋英雄埼玉県副支部長とともに、共存のための支援を訴えました。

【署名での要望事項】

1 鳥獣対策専門員を市町村に配置して、クマを寄せ付けない集落づくりを行ってください。

2 奥山水源の森保全のためにも、奥山広葉樹林を再生してクマが奥山に帰れるように してください。 山の中にいるクマの駆除や、 ハチミツ等の強力な誘引物を入れた罠で、クマを山から里におびき出して獲ることはやめてください。

3 クマをはじめ多様な生物の生息地である森林を、 大量に伐採する再生可能エネルギー事業に規制をかけてください。

◆今の体制でも捕ろうと思えば、いくらでも捕れる

本来の生息地である奥山の荒廃に、昨夏の異常高温が加わり、過去にないエサ不足が起きたもようで、昨秋、東北・北海道を中心にクマの大量出没が起きました。人身事故が過去最多、クマの捕殺数も過去最多となりました。

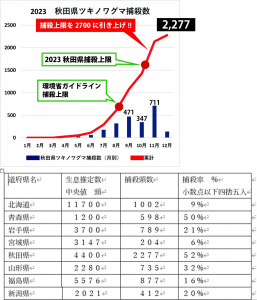

過去に例のない大量出没で、推定生息数の 52%を捕殺した秋田県や推定生息数の半数近くを捕殺した知床の世界遺産地域など、捕殺が抑制できなくなった地域がありました。

現行の鳥獣保護管理法の体制でも、その気になれば大量捕殺は十分に可能です。

クマを現在シカ・イノシシに適用されている鳥獣保護管理法上の「指定管理鳥獣」に指定して、さらに捕殺強化できるようにしてほしいという、北海道・東北 6 県・新潟県の知事連名による要望書が、環境省に提出されています。しかし、クマは、シカ・イノシシと異なり、生息数も少なく、繁殖力が弱い動物で、これ以上の捕殺強化は地域的な絶滅を招く恐れがあります。

山上俊彦氏(前日本福祉大学教授 統計学研究者)提供資料

◆今必要なのは指定管理鳥獣による捕殺強化ではなく、棲み分けのための地域支援

いくら捕殺を強化して生息数を低減させてみたところで、クマを寄せ付けない、クマと遭遇しない集落づくりをしなければ、人身事故は無くなりません。

日本熊森協会でも、クマと人との軋轢を無くすため、近年、人身事故の防止や、クマが集落近くに出てこないような環境整備の支援を進めてきました。この動きを、北海道や東北、新潟など、クマとの軋轢に苦しむ地域にも広げていきたいと考えています。

◆2023 年の日本熊森協会の被害防除活動実績 兵庫県豊岡市

・活動日数:55 日(2023 年 9 月 16 日ー12 月 16 日)

うち、実働 46 日・地元行政や自治会との打ち合わせ、現地調査 9 日

・作業個所数:12 自治会、89 か所

※1 か所の基準:柿の木 1 本に対策→1 か所、草刈り 1 面分→1 か所

作業内容:柿・栗もぎ、トタン巻き、ネット巻き、柿・栗剪定、柿・栗伐採、草刈り

・草刈り総面積:3208 ㎡

・作業人数(総動員数):67 名(1 日平均 2~3 人)

・集落への侵入を防ぎとめたクマの数:約 10 頭

【賛同団体一覧】

一般社団法人 JELF(日本環境法律家連盟)

広島フィールドミュージアム(代表 金井塚 務)

株式会社プレマ(愛知県)

NPO 法人 環境研究所豊明(愛知県)

加治丘陵の自然を考える会・飯能(埼玉県)

山口県有機農業推進協議会(山口県)

合同会社 Permaculture DesignLab.(静岡県)

パーマカルチャー中部(岐阜県)

トランジションタウン岐阜(岐阜県)

株式会社みどり機工(愛知県)

タネカラプロジェクト(滋賀県)

オーガニック&つながるマーケット in しが(滋賀県)

よつ葉ホームデリバリー京滋(京都府)

合同会社おかげさま(広島県)

空手道真義館広島支部(広島県)

災害支援団体 IKIMASU.広島(広島県)

廿恋の会(広島県)

三井寺「みんなの森」をともに育む会(滋賀県)

公益財団法人どうぶつ基金(兵庫県)

はかり売り gramme(福井県)

地域資源再生開発研究所(山口県)

愛知アーバンパーマカルチャー(愛知県)

NDN 新潟動物ネットワーク(新潟県)

cobin(愛知県)

平田寺(愛知県)

比企の太陽光発電を考える会(埼玉県)

埼玉県生態系保護協会比企支部(埼玉県)

クマと日本の未来を考える会(大阪府)

(株)ムサシ総合(東京都)

鈴木歯科医院(埼玉県狭山市)

武蔵野造園株式会社(埼玉県)

フリースタイルカフェオリーブ(埼玉県)

タカヒサ建機(埼玉県)

花のひとしづく(福井県)

株式会社 廣部硬器(福井県)

NPO 法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA・東京都)

へその緒ファーム(新潟県見附市)

気仙沼の森と海を守る会(宮城県)

Lana herb(愛知県)

一般社団法人 ひらかたしっぽの会(大阪府)

株式会社 ネイチャー生活倶楽部(熊本県)

くまと珈琲(愛知県)

NPO 法人 Happy planet(愛知県)

NPO 法人ゆらゆら(大阪府)

蕎麦屋侍(長野県)

Veg For Us(愛知県)

株式会社 MS マザーズ(熊本県)

名古屋オーガニック給食審議会(愛知県)

ママエンジェルス愛知(愛知県)

㊗ くまもり 秋田県支部が誕生 ❗ 秋田からも、水源の豊かな森を守り、クマと共存する流れを

- 2024-02-01 (木)

- くまもりNEWS

昨年、クマの大量捕殺が起こった秋田県。本当にこのままでよいのか、森を再生し、共存の流れをつくれないかと集まった方々で、日本熊森協会の秋田県支部が1月16日に発足しました!!

🌟井阪 智 秋田県支部長より ご挨拶🌟

🔴農業研修での体験から

24歳の時に高知県で1年間住み込みで農業研修をしていたのですが、その時にイノシシが田んぼに毎日のように入り、泥浴びをして稲を倒されたことがあります。イノシシが入らないよう鉄のフェンスで田んぼを囲っているのですが、破られた箇所をいくら張り直してもこじ開けて入ってくる。そんな攻防をしばらく続けているうちに、ふとイノシシたちにも切実な事情あるのではと思えてきました。研修が終わった後調べてみると、食べ物を分け合えたらいいんじゃないかとか、その土地の空気や水が滞っている箇所をイノシシたちは本能的に察知してそれを解消してくれていたのでは、とかそんなふうに思うようになっていました。

この時が野生動物との共生というテーマと最初に真剣に僕が向き合った時かもしれません。

🔴豊かな自然が残る秋田でこそクマとの共生を模索したい

秋田県は去年、クマの市街地への大量出没が起き、人身事故は現時点で70件と過去最高数となりました。今年度のクマ捕獲数は2200頭以上と推定生息数4400頭の50%以上に上っています。県民の関心が高まっている今こそ、秋田県らしい共生のあり方を秋田県民同士で話し合い一緒に考えていくべき時だと思います。

全国的に見ればまだ自然が豊かでクマも多い秋田県には、マタギに代表されるような人と野生動物との密度濃い関わりの歴史や文化があります。秋田県に暮らすうちにそんなことをだんだんと体感覚で実感してきました。

先人たちに学び秋田県の色々な方にお話を聞きながらなるべく現状をつぶさに把握すること、クマがそもそも山に留まって暮らすことができるような豊かなエサ資源・水源を保つ森づくりを軸に活動をしていこうと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ