ホーム > アーカイブ > 2011

2011

「一切の鳥獣殺生を認めない考え方は問題で、秩序ある狩猟が必要」との提言に、狩猟団体と環境団体が合意

- 2011-07-03 (日)

- _野生動物保全

農作物の鳥獣被害は全国で年間200億円に上る。また、知床(北海道)をはじめ全国で貴重な植物が食い荒らされる一方、特定の動物が増え、生態系のバランスも崩れてきた。しかし、ハンターの減少や捕獲に対する社会的な理解不足で、害獣対策は遅れてきた。

ハンターの全国組織「大日本猟友会」は昨年11月、日本自然保護協会など国内を代表する環境団体、学識経験者、長野県などでつくる円卓会議を発足、5回にわたり議論した。

その結果、日本では動物愛護の思想から殺生を忌避する考えがあるが、過度な保護や捕獲態勢の遅れが農林業被害の増加、生物多様性の劣化を招いたと 指摘し、日本人と野生動物との関係は転換期にあると分析。増えすぎた動物の命を奪う意味を理解するための教育の充実▽捕獲の担い手確保▽捕獲した鳥獣の食 料や毛皮への活用--などを求めた。さらに、食肉などを市場に流通させることは、捕獲に必要な経費の確保や山村の活性化、食料自給率の向上につながると指 摘。提言には、参考図書や食材の入手先も盛り込んだ。

梶座長は「このままでは自然も人の暮らしも守られない。早急に行動しなければならない」と話す。環境省鳥獣保護業務室は「提言を尊重し、政策を充実させたい」としている。

兵庫県氷ノ山中腹で、学術用クマ捕獲罠発見

- 2011-07-03 (日)

- _野生動物保全

迷彩模様のドラム缶檻発見(兵庫県氷ノ山)

兵庫県は去年、熊森の度重なるクマ救命願いも無視し、これまでのクマ保護政策を一転させて、わかっているだけでも70頭のクマを有害捕殺しました。確かに奥山の実り大凶作年の去年、たくさんのクマが食料を求めて山から出てきましたが、隣接する岡山県のように1頭も殺さずに対応した県もあるのです。交通事故死12頭を加えると、兵庫県は昨年度、82頭という大量のクマを失いました。(以前当協会ブログにて既報)

兵庫県内にまだクマが残っているだろうか。熊森本部は、クマ生息の痕跡を求めて兵庫県内のクマ生息地を次々と回っていますが、ほとんど見つかりません。兵庫の最高峰、氷ノ山の中腹にあるスギの人工林前を通りかかった時、クマ捕獲用ドラム缶檻が目に付き、そばまで見に行きました。学術研究用として、兵庫県の森林動物研究センターが、今年の5月から来年の5月まで、1年間の間の捕獲許可を取ったものでした。

去年、あんなに大量のクマを獲って解剖したというのに、兵庫県立大学の研究者たちはまだクマを獲りたいのか。何のためか。獲ってどうするのか。クマの論文を書くには、クマのサンプルが多いほどいいのでしょうが、こんなクマ生息地のど真ん中に罠を仕掛ければ、母グマは安心して子グマを育てられません。熊森は、野のものに手を付ける研究は、人間の倫理上、すべきでないという考えです。

人工林の中に檻を仕掛けたのは、移動させやすいからでしょう。森林動物研究センターに聞きたいことがいくつも出てきました。同じ県民なのに、わたしたちのような市民団体には情報が全く入ってきません。文書で問い合わせてみようと思います。

池ノ谷トラスト地のボーリング調査、本部からの要請で取りやめ

- 2011-07-01 (金)

- 公益財団法人奥山保全トラスト

6月22日の中日新聞の記事は、本部にとって寝耳に水でびっくりしました。モリアオガエル産卵の時期だけ水がわいてきて池になるという「池ノ谷」の神秘を探るため、研究者のグループが近々池の近くでボーリング調査を開始するというのです。地元の方々からも、工事の振動で生き物たちにストレスがかかるから中止できないのかという声が、本部に届きました。研究者の方々の調べたいというお気持ちはわかりますが、トラスト地なのでそっとしておいてもらいたい旨を研究者の先生方に連絡。大変申し訳ないのですが、ボーリング調査を取りやめて頂きました。

ここの池の水はあくまで透明で、安心して飲めます。人間が手を付けなければ、自然はこんなに美しく清らかなのです。6月27日池ノ谷にて撮影。

環境ジャーナリスト石 弘之先生が原発事故問題で講演 会場満席約200名参加

- 2011-07-01 (金)

- 講演会

6月25日(土)、兵庫県西宮市民会館で石弘之先生の講演会「自然災害と地球環境-東日本大震災を考える」(主催:日本熊森協会)がもたれました。石先生は会場に入られるなり、参加者を見て「わあ大勢だね。ここにきている人たちは、どうしてみんなこんなに元気なの。学生から高齢者まで、すべての世代がそろっているね」と、驚かれました。

環境専門記者として朝日新聞社に約30年間勤められた先生は、徹底した現場主義者。スリーマイル島の原発事故の時も、チェルノブイリ原発事故の時も、現地に駆け付けて取材されました。そして、今回の福島原発事故。大手メディアでは報道されない内容を中心にお話してくださいました。3つの原発事故から、原発は人類が使える技術なんかではないことがはっきりと見えてきます。参加者のみなさんが、熱心に耳を傾けておられました。先生はお帰りの際、「今日の参加者のみなさんは、本当に熱心だね。講演中もみなさんの真剣な眼差しを感じたよ」と、感心しておられました。

石先生のように、勇気をもって真実を国民に伝えようとする真のジャーナリストが、もっと日本にいてほしいものです。今回石先生のお話をきいて、無関心は重大な罪である、と再認識しました。

石先生のように、勇気をもって真実を国民に伝えようとする真のジャーナリストが、もっと日本にいてほしいものです。今回石先生のお話をきいて、無関心は重大な罪である、と再認識しました。

第2回くまもり講演会は10月16日(日)橋本淳司先生。

第3回くまもり講演会は11月26日(土)安田喜憲先生。

が予定されています。次回も、“真実”を、お伝えしていただきます。今からご出席予定を組んでおいてください。乞うご期待!

石弘之先生が熊森会員に一番読んでほしい本は、「名作の中の地球環境史」だそうです

- 2011-06-25 (土)

- くまもりNEWS

6月17日 京都でのナラ枯れ対策用炭撒きに同行

- 2011-06-25 (土)

- _奥山保全再生

顧問の群馬県在住宮下正次先生が行われる京都でのナラ枯れ対策用炭撒きに本部調査研究部・京都府支部が同行しました。 (将軍塚、吉田山、建勲神社、下鴨神社)

京都では神社の景観問題などがありますが、人間への直接的被害が感じられにくいナラ枯れについては、あまり深刻な問題として捉えられていないようでした。(動物たちにとっては死活問題ですが)

地域を良く知る京都府会員たちのスムーズな誘導で、東山方面を車で移動。将軍塚に連れていってもらいました。京都盆地が一望のもとに見渡せ、感動でした。観光客が多く歩く道路際にも枯死木が数多く見られ、放置していると、いずれ倒れてきて危険なことになるのではと心配になりました。

神社のコナラやスダジイなどのドングリの木には、カシノナガキクイムシが侵入したあとが見られ、枯死・衰弱した木も多く確認することができました。宮下先生が、一見健全に見える樹木でも、見上げてよく観察すると、梢が枯れていたり、葉の量が少ない・葉の緑が薄い等、全体的に樹木が弱ってきている。虫によって木が枯れるのではなく、木が弱ってきたから虫が片づけに入ったと指摘されていました。なるほど、見上げてみると、京都の樹木にも、そのような弱った木々がたくさん見られました。

日本には、18種のナガキクイムシ科甲虫が生息していますが、大発生しているのはカシノナガキクイムシだけです。カシナガは5ミリほどの小さな虫ですが、ナラ菌と呼ばれる病原菌を幹の中に持ち込み、木を枯らしてしまいます。このカシナガが侵入した樹木には、様々な方法で防除が試みられていました。

プラスチック爪楊枝の挿入 カシナガの拡大を止めることは出来なかったそうです。

化学物質によるくん蒸処理 同行くださったナラ枯れ研究者が、昔の「森林家必携」という本を見ると、カシナガが拡大した時は、伐採してその場で燃やしてしまうようにと書かれているので、そうしたい。しかし、現在は法律で野焼きが禁止されてしまっているので、こんな手間なことをしなければならないと嘆いておられました。

ビニールシート被覆 カシナガは水分のあるところを好むので、幹の下の湿っているところだけ防除すればいいのです。

その他 カシナガの嫌いな臭いを出すクスノキやヒノキノの入った袋を幹の下の方に巻いて、虫が来ないようにする。これには、抜群の効果が見られるそうです。他に、集合フェロモンも合成されていて、これを使うとカシナガの大量捕殺ができるそうですが、ナラ枯れの拡大を止めることには役立たないそうです。

宮下正次先生の話によると、中国などからやってくる酸性降下物質の影響で各地の土壌のPH値が異常に下がっており、戦前に比べて土壌のミネラルも1/3になっている。植物の生育環境が悪化して木が弱っているということです。もう少し詳しく言うと、PH値が5.5以下になると土壌のアルミニウムが溶け出し、リン酸(植物の三大栄養素の1つで、開花・結実に作用する)と結びついてしまうため、植物がリン酸を吸収することができなくなり、カシナガがつかなかったとしても、いずれ衰弱・枯死に至ってしまうのだそうです。

対策として、炭撒き(特に竹炭が良い)による土壌の改善が効果的だと話されていました。炭を撒くことにより、半年から1年かけて徐々にPH値が中和され、土壌が改善し樹木の樹勢が回復するそうです。それにより樹木に抵抗力がつき、カシノナガキクイムシ等の虫に簡単に侵されなくなり健全な状態をとりもどすとのことです。しかし、この酸性説にも反論があるようです。

今回は3本のスダジイに計52㎏の粉炭撒きを実施しました。炭撒きの効果を見ていきたいと思います。

生物の多様性が保たれた森では、カシナガの嫌いな木もあちこちに混ざっている為、ナラ枯れが拡大しても、森は壊滅的な消滅には至らない。しかし、人間がカシナガの好きな木ばかり植えた山だと、ナラ枯れの拡大で一斉に木々が消え、大変なことになっているそうです。やはり、ここでも生物の多様性が大切であることがわかりました。

6月19日 くまもり自然農塾⑤ 田植え

- 2011-06-25 (土)

- _自然農

兵庫県豊岡市但東町 参加者30名

今日は塾生のみんなが楽しみにしていた“田植え”です。

まず、アドバイザーの土手さんに説明を受け、田んぼの草を刈っていきます。草や虫を敵とせず、なるべく自然への変化を加えずに行う自然農では、草刈りも最小限。でも、今年は成長の勢いのいい“い草”がほとんど。草刈りも多めに行います。

蛙の卵を移動中。「あ、ちょっと壊れた‥。」

②苗の準備

②苗の準備

次に、苗の準備をします。苗床に移動し、鳥よけの小枝とひもを外します。(どちらもまた来年使います。)

鍬で苗床の表土を3センチ位の厚さで苗ごとすくいとり、パレットに移します。土を3センチ以上の厚さですくうと、土が多すぎますし、3センチ以下だと苗の根を切ってしまいます。この3センチという厚さや鍬の刃を入れる角度に、みんな施行錯誤しながら苗をすくっていきます。

鍬で苗床の表土を3センチ位の厚さで苗ごとすくいとり、パレットに移します。土を3センチ以上の厚さですくうと、土が多すぎますし、3センチ以下だと苗の根を切ってしまいます。この3センチという厚さや鍬の刃を入れる角度に、みんな施行錯誤しながら苗をすくっていきます。

③苗を植える

いわゆる慣行農法では苗を3本位づつ一緒に植えますが、自然農の田植えは1本植え。その方が十分に分けつして、のびのび丈夫に育ちます。

すじ間は40センチ、株間は30センチ。昔ながらの農具でしるしをつけて、それに合わせて植えていきます。

今年の苗は高さ20センチほどに成長していて、どれも生き生きしており、苗の状態としてはベスト!震災で被災された東北の方々においしいお米が送れるように、1本1本丁寧に植えました。

田んぼのいきもの

この日は、おしりに白い丸いものをつけた8ミリほどの小さいクモがたくさん田んぼを行き来していました。卵がたくさんつまった白い袋を大事におなかに抱えています。足が速く、水陸お構いなしに走り抜けています。かわいい子グモがたくさん生まれるといいですね。

田植えビフォー・アフター

慣行農法と違って、水を張らない自然農の田植えは、田植え前と田植え後の違いがほとんど分かりませんが、きっとこれから、すくすくと育ってくれることでしょう。

今日も、たくさんの命に感謝しながら作業を終えました。皆さんおつかれまさでした!

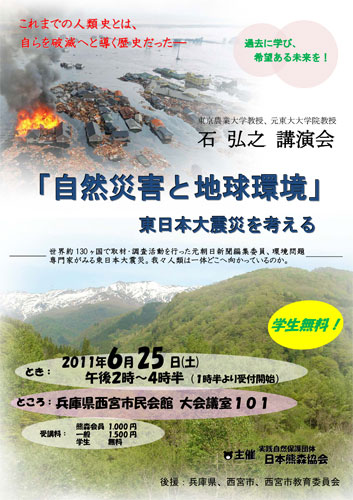

2011年6月25日(土)世界的な環境ジャーナリスト 石 弘之(いし・ひろゆき)先生講演会in兵庫県西宮市

- 2011-06-20 (月)

- 企画・イベント | 東北大震災・福島原発 | 講演会

●「人類史とは、自らを破滅へと導く歴史だった」 石弘之

講演会チラシ(PDF)

参加お申込みフォーム

世界的な環境ジャーナリストで熊森新顧問の石弘之先生に、兵庫県で講演していただけることになりました。

先生の生の声が90分間聞けます。その後、会場の皆さんと30分間語り合う時間を予定しています。

大変貴重な機会です。これからの人類の歩むべき方向を真剣に考えておられる若い人たちに、ぜひ聞いて頂きたい内容です。

ご家族、ご友人などお誘い合わせの上、どうぞご参加ください!学生無料!

[講演会タイトル]

「自然災害と地球環境―東日本大震災を考える」

[講演趣旨]

「災害は人命や財産に被害を及ぼしてはじめて災害になる。南極でいくら大きな地震がきても、災害にはならない。年々、被害が拡大しているのは、地震や 噴火や異常気象が増えているのではなく、災害の被害を受けやすい海岸地帯、山ろく、乾燥地帯などで人口が増加しているためだ。さらに人の開発によって自然 が傷めつけられ、土砂災害や洪水をなどが起こりやすくなっている。今回の東日本大震災や原発事故から、自然災害と環境の関係を考えてみたい」

[主催] 日本熊森協会本部

[日時] 2011年 6月25日(土)

(受付13:30 講演会 開始14:00~16:30)

定刻5分前には、ご着席完了願います。

[場所] 兵庫県西宮市民会館 大会議室 101

TEL: 0798-33-3111

阪神電車西宮駅「市役所口」改札北へすぐ。

車の方は、市役所東向かいの公共有料駐車場をご利用ください。

[受講料]

熊森会員 1,000円

一般 1,500円

学生 無料

参加を希望される方は下記電話、FAX、又はEメールにてお申込みください。定員になり次第、申し込みを締め切らせて頂きます。

[日本熊森協会本部]

TEL: 0798-22-4190

FAX:0798-22-4196

Eメール:contact@kumamori.org

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ