ホーム > アーカイブ > 2011

2011

マスコミは、崩れた山の多くが人工林であることを報道すべき

- 2011-09-15 (木)

- くまもりNEWS

土砂崩れで川がせき止められてできたダム湖=和歌山県田辺市熊野で2011年9月6日午前9時46分、本社ヘリから幾島健太郎撮影

土砂崩れによりふさがれた道路の復旧作業を行う自衛隊員ら=奈良県五條市で2011年9月6日午前8時39分、川平愛撮影

土砂崩れで通行できなくなった熊野古道=和歌山県田辺市内で、県教委提供

熊野古道が土砂にのみ込まれた崩落現場=和歌山県田辺市で2011年9月12日午前10時56分、小松雄介撮影

(以上の写真は、毎日新聞ネットより)

紀伊半島豪雨による山崩れなどの災害は、実態が分かって来るにしたがって、想像を超える大災害となっています。被災された方々、被災した動物達には、痛ましい限りです。奈良県の奥山、和歌山県の奥山、私たちは何度か調査に行っていますが、見渡す限りのスギの放置人工林で埋まっています。(奈良県平均人工林率63%)(和歌山県平均人工林率62%)

早く自然林に戻さないと、下草の生えない放置人工林内では雨のたびに表土が流出しており、大雨の時一気に崩れる。野生動物たちがすめないだけでなく、地元の人たちの命や財産が脅かされている。私たちは長年、地方行政や国に奥山の自然林復元を訴え続けてきましたが、行政も国も動いてくれませんでした。自然林でも、あまりの大雨には崩れることがありますが、人工林の崩れやすさはその比ではありません。マスコミは決して書きませんが、今回の災害は、自然災害ではなく人災なのです。

2年前の兵庫県佐用町の大洪水の時もそうでした。マスコミは、人工林の「じ」の字も書きませんでした。大手マスコミの責任者に電話をして、記者さんたちは現地に行かれるから、佐用町大災害の原因が分かっておられるのではないかと熊森が聞くと、いともあっさりと、「スギの人工林です」といわれました。「わかっておられるのなら、なぜ、書いてあげないのか」と、たずねると、「書けません」という答えでした。「多くの人命が失われたのですよ。2度と繰り返さないように、大災害が起こった原因をきちんと書いてあげてください。でないと、人々は気づかないのです」必死で訴えましたが、無駄でした。研究者、行政、マスコミ、みんなで大災害の原因を自然災害にして終わらせました。

今回も私たちは訴えます。「研究者、行政、マスコミは、大災害を引き起こした本当の原因を、きちんと発表して下さい。死者まで出ているのですよ」命よりも経済が大切という構図は、原発事故問題と全く同じですね。

今度こそ、奥山人工林を自然林に戻そうという声を、全国民であげましょう。

元来、野生鳥獣との共存に科学者など不要

- 2011-09-15 (木)

- _野生動物保全

わが国の森には、大きなクマから小さなバクテリアに至るまで、自然界に元々生息していた多種多様な生き物たちが、絶滅せずにたくさん生き残ってきました。この事実は、わたしたちの祖先がこれらの生き物たちに、深いやさしさや畏敬の念を持って接し、棲み分けによってかれらに生息地を保障していた結果です。

自然生態系が守れたのは、科学研究の成果なんかではないのです。この、だれにでもわかる当たり前の簡単なことを、今一度人々にかみしめてもらいたい。

しかるに、ふつう3年ごとに部署が変わっていく行政の人たちは、権威のある大学の先生や、裏でこのような研究者としばしばつながっているかしこい業者たちの、「わたしたちの科学研究と科学的データが行政に必要です。予算を付けてください」という甘い言葉に、すぐ、ひっかかってしまう傾向にあります。自然生態系は複雑すぎて、人間には永久にわからないことでいっぱい。元々数字やグラフで表すことなど不可能な世界なので、いったん研究者や業者に付けた研究費や事業費は、毎年毎年いつはてるともなく要求され続けます。

長年クマ保全に関わってみてわかったことは、こうした①次々と論文を書きたい研究者、②お金を儲けたい業者、③専門知識がないので肩書きのある専門家によっかかるしかないと思い込んでいる行政、④保身のためには権威者たちの顔色を見ながら物書きをするしかないと思っているジャーナリスト精神を失っている記者たち、かれらによって、本来守られるべきクマたちが、ぐちゃぐちゃにもてあそばれているという事実です。

クマたちがしゃべれたら、研究者や業者に、きっとこう叫ぶでしょう。「捕まえないで。解剖研究の対象にしないで。わたしたちに、もう今後一切手を触れないで!体に化学物質を注入するのはやめて!生息地の森を返してほしい。あとはそっとしておいて」子供たちは人間であっても心が澄んでいるから、きっとみんな動物たちの叫びがわかってくれることでしょう。

行政の出している膨大なワイルドマネジメント用の予算を、生息地復元に使えば、クマも、山から出てくる野生動物たちに悩んでいる地元の人々も、みんな幸せになれるのです。

①シカ一網打尽捕獲装置の開発成果を誇り、②シカ肉を食べる文化の普及啓発を行う 兵庫県森林動物研究センター一般公開日8月21日報告

- 2011-09-12 (月)

- _野生動物保全

兵庫県青垣町にある兵庫県森林動物研究センターは、設立計画時に、くまもり森山会長が、「センター名のどこかに、保護という言葉を入れてほしい」と強く申し入れましたが、当時の県担当者がこれを拒否し、「森林動物研究センター」という名にした所です。

このセンターは名前の通り、兵庫県立大学の研究者たちに、野生動物の捕獲や解剖など研究の場を提供する場所として、2007年4月に開所しました。、研究者数名と兵庫県庁職員である専門官数名が、126ヘクタールという広大な敷地(スギ人工林)の中の1.7ヘクタールを造成して、その中に造られた建物や設備を使っています。建設費5億円はもちろん、今でも年間維持費に7千万円以上の私たちの多くの税金が使われています。

以前、くまもり森山会長や兵庫県県会議員である和田副会長ら、くまもりスタッフ数名が見学に出かけたところ、玄関を入ったクマのはく製などが置いてある展示場所より奥は一切入ってはいけない、国会議員でも通せないとして、職員たちに通行を阻止され、疑惑が膨らんだものの仕方なく帰ってきたという話が語り草になっているセンターです。なんと、そのセンターが今回、一般県民に公開されるというのです。

以下、参加した会員より

8月21日、兵庫県青垣町の森林動物研究センターの一般公開日に、何人かのくまもり会員と参加して来ました。11時からセミナー①「堅果類の豊凶調査方法」があり、午後1時からはセミナー②「新型シカ捕獲装置人工知能ゲートによる捕獲方法」がありました。来場者数十名はほとんどが男性で、壮年~高齢の方々が多く、地元や近隣市町村からの農業者らしき人たちが多く集まっておられました。

(感想)

・公開内容は、人間の生活だけが大切で、それを守るためには野生動物を殺しても食べても良いとする考えに貫かれたもので、以下の2本立てになっていると感じました。

(1)野生動物駆除装置の売り込み(新型シカ捕獲装置人工知能ゲートは1台90万円)

(2)駆除したシカ肉の食文化作りと販売

今回の一般公開は、上の(1)(2)でもうけようとする民間業者のプレゼンテーション会のようなものでした。なぜ野生動物たちが人里に出て来ざるを得なくなったのか、どうしてやればいいのかなど、動物たちの立場に立って考えてやろうとする優しさは全くなく、不快感でいっぱいになりましたが、黙って見てきました。特に、セミナー②では、発表している研究者が、まるでゲーム機の説明でもしているかのように、時には笑いながら、「これなら、簡単便利に人手を掛けずともシカを大量捕獲が出来ますよ」と言っていました。この人たちには、たったひとつしかない野生動物たちの命を奪うんだという感覚は全くないんだとわかり、悲しいきもちになりました。農業者の方たちは、クマ、サル、シカ、イノシシたちに農作物を荒らされるようになったからでしょうが、彼らを敵視する雰囲気で会場が充満していました。しかし、農家らもまた、髙いシカ捕獲機械を買わされて、捕獲したシカ肉をペットフード業者らに買いたたかれる経路に組み込まれて利用されるだけになるのではないだろうかという疑問もわいてきました。想像の域を出てはおりませんが。

いくら最新性能シカ捕獲機械を導入したところで、山が荒廃して動物たちが住めなくなっているという根本問題を解決しない限り、人里に出てくる野生動物たちはなくならないでしょう。これぐらい、子供でも分かるのではないでしょうか。ここでの野生動物による農作物被害対策はあまりにも一方的でその場しのぎ。改めて、熊森協会の存在意義を大きく確認することとなりました。

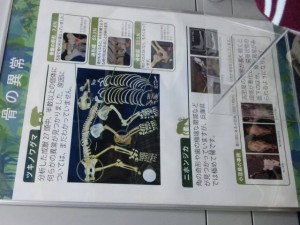

(1枚目写真)やっと中を見れた。

(2枚目写真)クマの頭骨標本がずらり。研究者は頭骨を並べるのがお好き。わたしたちは生きたクマさんを見る方が楽しい。

(3枚目写真)兵庫県のクマの成獣27頭を解剖し、骨を調べたところ、骨盤奇形7%、骨過形成59%、骨粗鬆33%などの異常が見つかったそうです。このことについて以前は、この研究者は、近親交配による遺伝劣化が考えられるとしておられましたが、今回は原因不明として発表されていました。

(4枚目写真)シカ肉コロッケの製造販売。動物好きの人や肉食の弊害を知っている人は、絶対に買わないだろう。おいしかったら何を食べても良い、栄養があったら何を食べても良いというものではなかろう。

| * |

紀伊半島豪雨後の三重県大台町トラスト地 「池ノ谷」は今

- 2011-09-12 (月)

- 公益財団法人奥山保全トラスト

尚、父ヶ谷はバス停より奥が通行止めで、現在もまだ見に行くことができません。行けるようになったら、見に行ってまた報告します。

(本部の考え)山が崩れるのも自然です。人命や財産に影響がない限り、崩れるところは崩して山を安定させたいと考えています。崩れないようにコンクリートで固めたり砂防ダムを造ったりする気はありません。そのような工事によって起きる弊害の方が大きいと考えるからです。

8月25日 本部若手リーダーたちが貝原前兵庫県知事(くまもり顧問)を訪問

- 2011-09-09 (金)

- インタビュー

夏休みの恒例となった、熊森若手リーダーたちの貝原前兵庫県知事訪問。

貝原さんが部屋に入ってこられた瞬間、いつものことながら、一同、その風格に圧倒されてしまいました。このすごい存在感はなんなのだろうと思いました。

お話の内容が世界にとんだり歴史に戻ったり、そのスケールの大きさに、わたしたちはついていくのにフラフラ。あっという間に夢のような90分間が過ぎてしまいました。もっともっと貝原さんと話していたい、貝原さんから学びたい。そんな懇談会でした。今回初めて参加した青年リーダーの一人は、「今日ほど自分が小さく見えたことはない。もっともっと勉強しなければならないと思った」と、感想を述べていました。各界の超一流の人物に会わせる。これが、熊森の青年リーダーの養成法です。

10/20~21 秋のトラスト地見学ツアー 岐阜県奥飛騨温泉郷のご案内

- 2011-09-09 (金)

- 企画・イベント | 公益財団法人奥山保全トラスト

参加者募集先着14名!

今回のくまもりトラスト地ツアーは、2006年に購入した岐阜県高山市奥飛騨温泉郷の焼岳の山麓に位置する中尾深谷のトラスト地(天然林82ヘクタール)の見学です。山は秋の実りの真っ最中。クマたちの生息地では、ゆったりとした時が流れています。ブナやミズナラの巨木にふれながら、案内者の説明を聞いてトラスト地のまわりを2時間かけてゆっくり歩いていただく予定です。奥山森林生態学の基礎が学べます!(熊森本部からスタッフ2名随行)

~「日本の屋根」北アルプスのふもとに残る、本当の森を体験しませんか~

2011年 秋 熊森トラスト地見学ツアーのご案内

日時:2011年10月20日(木)~21日(金)

行き先:岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾深谷(天然林82ha)

集合場所:JR高山駅10月20日昼12:30 (電車または自家用車、どちらで来られてもいいです)

行程:

10/20

①飛騨産業株式会社新工場訪問 くまもり岐阜県支部長である岡田社長から、お話をお聞きします。

②奥飛騨クマ牧場視察 クマ牧場の実態を見て頂きます。

③宿に到着後、勉強会、夕食、温泉入浴、懇親会

10/21 ①トラスト地を周りから調査

解散場所:JR高山駅10月20日昼12:30

応募締切:2011年10月13日(木)

定員:14名(先着順)

参加費用:15,000円 (宿泊費、

夕・朝食事付き。ただし、高山駅までの往復費用は各自でご負担下さい)

※ボランティア保険について…2011年度ボランティア保険に未加入の方は、保険代500円が必要となりますので、早めに日本熊森協会事務所までご連絡ください。

宿泊地:奥飛騨温泉郷 新穂高温泉「うちのペンション」 住所:奥飛騨温泉郷中尾283-1 電話:0578-89-2694

申込み方法:参加ご希望の方は、熊森本部事務所までお電話、FAX、メールにてお申込みください。(FAX、メールでお申込みの方は、お名前・電話番号・ご住所・会員番号・高山までの交通手段をご明記ください。)

日本熊森協会 本部事務所

電話:0798-22-4190 FAX:0798-22-4196

論文書きに追われる研究者の実態

- 2011-09-08 (木)

- くまもりNEWS

今日、本部事務所の近くにある関西学院大学で、環境科学会という学会が開かれました。この学会で発表された研究者が、帰りに熊森本部に寄ってくださいました。

学会で15分間発表(うち質問5分)するには6千円も出さねばならないそうです。研究者たちが全国から集まってきて、こんな髙いお金を出してまでなぜあちこちの学会をはしごしながら発表するかというと、その年に何回発表したか、何回論文を出したかによって、国からもらえる研究費が決まるからだそうです。中身よりも回数ということで、多く発表すればするほど、大学内の地位も上がり、大学のランクも上がるのだそうです。そのため、研究者は共同研究したような感じにして、自分がやっていない研究にまで、とにかくあちこちに名前を出そうとするのだそうです。日本では、研究費を出してくれるのは国か企業だけ。企業はもうかりそうなテーマにしかお金を出さない。そういうわけで、環境科学会なのに、経済にからめた発表でいっぱいだったそうです。

国策に反するような研究内容の論文を書いても、論文を提出したとカウントされるのかきくと、そういう論文は学会から突っ返されて受け付けてもらえないから、カウントされないんだそうです。こうやって、国は見事に研究者をコントロールしていくんでしょう。これが、日本の研究者、学会の実態なんですね。ちなみに、アメリカでは中立の財団があって、国策に反するような内容でも、研究費が付くということでした。日本はまだ、お上の国だったんだ。

鳥取県原則クマ殺処分問題への対応速報

くまもり鳥取県支部は見出しの問題について、今朝10時、急遽、支部長以下支部員らが鳥取県庁にクマ対応の方針転換を求めて駆けつけました。しかし、担当部署は午前中は会議で、午後からでないと会えないということでした。午後1時からの面会に期待します。詳細が入り次第、ご報告します。

鳥取県庁クマ原則殺処分への反論

- 2011-09-08 (木)

- _クマ保全

鳥取県生活環境部公園自然課 電話 0857-26-7199 FAX 0857-26-7561

①ありえない異常年であった昨年度を基準にするのはおかしい

猛烈な暑さであった2010年度は、なぜか春、ブナ科樹木の花が咲かず、奥山のクマの夏の食料である昆虫が見当たらず、ナラ枯れは山が赤くなるほどの猛威を振るい、冬眠前の必須食料であるわずかに残された秋のドングリ類の実りはゼロという前代未聞のありえない異常年であった。そのため、生きられなくなったクマたちが夏から人里に次々と出てきた。このようなかつてない異常年のことを持ち出して、今後の鳥取県のクマ対応を決めるのはおかしい。その証拠に、今年は、残された自然林の山の実りは良い。去年の様なクマ事態には発展しないことは誰でもわかっている。

②生息推定数の根拠を示してほしい

クマが鳥取県に何頭いるかなど、わかる方法など絶対にない。200頭~450頭を主張する研究者の名前とその根拠を示してほしい。もし根拠が不正確だと、大問題だ。

③鳥取県での絶滅しない個体数を示してほしい

絶滅しない個体数を主張する研究者の名前とその根拠を示してほしい。もし根拠が不正確だと、大問題だ。

④鳥取県の県平均人工林率は54%、どうやってクマに生き残れというのか

クマが人里に出てくるのは良くないが、一方、人間が戦後の拡大造林で壊した広大なクマの奥山生息地の責任を、人間はどうとるのか。奥山を荒らしたままにして、クマだけ殺すというのなら、倫理観が欠如しすぎている。

残酷過ぎて子や孫に聞かせられない話だ。

兵庫県の県平均人工林率は42%。しかし、クマ生息地の町に行くと、人工林率は60%、70%、80%を超えている所も多い。鳥取県のクマ生息地の人工林率を発表してほしい。大変な高率になっているはずだ。その上、人工林は林業不振で放置され、林内は砂漠化している。クマたちが人里に出て来なくてよい状況を、たとえ少しでも造ってやったのかどうか問いたい。

⑤利害関係者とはだれか

今回の決定は利害関係者からおおむね賛同を得たということだが、クマの立場に立って発言する人はいたのか。クマがいたら困るという害害関係者や、クマを害獣と錯覚している人たちと、クマとの共存の大切さを理解している人たちとの比率は同等であったのか知りたい。もし、偏りがあるなら問題だ。

⑥2016年のクマの生息数が530頭~850頭の根拠を示してほしい

去年殺して解剖したクマの生殖状況が良かったという事だが、それは山の実りが豊作だった2009年の結果である。この結果を適用するのはおかしい。昨年度、大凶作年のため、繁殖は悪かったと思われる。その考慮がなされていないのはおかしい。この数を主張する研究者の名前とその根拠を示してほしい。

⑦結論

野生鳥獣の数を人間がコントロールするなどできるものではない。共存というのは、人と野生鳥獣の信頼関係によって成り立つもので、クマを個体数調整の名で殺し始めれば、クマはますます人間に恐怖を持ち、会った時逃れようとして人身事故を多発させることが考えられる。何頭いるのか誰にも分からないが、奥山を、クマたちが棲めるように復元して動物達に返してやり、棲み分けを復活させるべきだ。野生鳥獣の個体数調整は、解剖して論文を書きたい野生動物管理村の研究者と、捕獲業で設けたい業者の利権に、行政が踊らされているだけである。行政に携わる人たちが人間性を呼び戻してくださるように望む。

9月7日鳥取県庁 クマは原則殺処分に方向転換を発表

- 2011-09-07 (水)

- _クマ保全

以下、2新聞記事

クマ、原則殺処分に 県が保護管理計画を見直し(日本海新聞より)

2010年度のツキノワグマの大量出没を受けて、鳥取県は6日までに「ツキノワグマ保護管理計画」(07年10月~12年3月)を見直す方針を固 めた。県内でのクマの生息数が200~450頭を超え、増加傾向にあるとの判断から、有害鳥獣捕獲(有害捕獲)の場合は人への恐怖心を与えてから放つ学習 放獣は行わず、原則殺処分とする方向に転換した。計画途中の見直しは中国地方では初めて。

県公園自然課によると、県内では10年度に延べ134頭が捕獲され、同年8月には鳥取市内の男性がクマに襲われて死亡するなど人身事故も2件発生。果樹園での農作物被害なども報告された。

現行計画では、有害捕獲で捕らえたクマは学習放獣している。10年度は放獣後に再度現れた個体など40頭を殺処分としたが、住民からは個体数を減らしてほしいとの要望が強く、県は計画を変更する判断に踏み切った。

計画変更後は、イノシシやシカのわなに誤って掛かった錯誤捕獲のクマは、これまでと同様に学習放獣で対応するが、人家近くに出没し、農作物に被害 を与えるなどした個体は殺処分。県はクマの生息数を、捕獲頭数が8頭だった09年度のレベルに減らす目標を立てており、今秋にも「個体数調整」が行われる 可能性もある。

ツキノワグマ:捕獲、原則殺処分 県保護管理計画、大量出没で変更 /鳥取(毎日新聞)

県公園自然課は、ツキノワグマが昨年度、大量出没したことを受け、捕らえられたクマは原則殺処分し、個体数を減らすことを盛り込んだ「ツキノワグ マ保護管理計画」の変更案をまとめた。6日、狩猟団体や農業団体などの関係者9人を招いて県庁で公聴会を開き、全会一致で承認された。県環境審議会を経 て、今月中旬に告示される。

昨年度は134頭が捕獲され、40頭が殺処分された。人身被害も2件発生。昨年8月18日には、鳥取市用瀬町で80代の男性がクマに襲われ死亡した。

昨年度の調査では、県内の生息数は250~400頭と見られ、捕獲した73頭の年齢を調べたところ、比較的若い個体が多かったことから、健全な繁殖を行っていると推測される。2016年には530~850頭に増加すると見込まれるため、個体数を減らすことにしたという。

これまでは捕獲しても、とうがらしスプレーなどをかけるなどして恐怖を植え付けて森に帰す「学習放獣」を実施し、再度出没した場合に殺処分してい た。変更案では、親子グマ、子グマを除いては、学習放獣せず原則殺処分することになった。同課は「2009年以前の頭数にして、人との共存を図っていきた い」と話している。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ