くまもりNews

スクープ!指定管理鳥獣化主導の北海道でヒグマ個体数が過大に推定操作されていたことが判明

(はじめに、熊森から)

現在のクマの生息数推定計算は非常に複雑になっており、専門家でないとチェックは不可能です。

統計学の専門家である元日本福祉大学経済学部教授の山上俊彦先生は、この度、北海道のヒグマ生息数の推定過程を精査され、過大推定となるようにように操作されていることを見つけられました。

(本文)

以下は、山上俊彦先生のお話をまとめたものです。

北海道庁はこれまでクマの個体数推定方法を、全国で唯一非開示としてきましたが、2024年3月末の北海道ヒグマ保護管理検討会にて、やっと、道総研(地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所)の研究者に依頼してきた1990年~2022年度末におけるヒグマの個体数推定方法の概略を提出しました。

概略なので大まかな輪郭が示されただけです。詳細まではわかりませんが、それでも今回の発表で、なぜヒグマの駆除数がこれだけ増加しているにも関わらず(2021年度のヒグマ捕殺数1030頭、放獣ゼロ)個体数推定値が増加し続けているのかがはっきりしました。

北海道ではヒグマの個体数を推定するにあたって、まず、北海道を7つの地域に分け、高密度地域は33頭、中低密度地域は20頭程度のヒグマから得たヘア・トラップ調査に基づいて、メスの生息密度を求めています。

例えば、渡島半島地域では2012年に渡島西部地で実施したヘア・トラップ調査の結果から、メスの生息密度推定値の95%信用区間は、下限値0.141頭/k㎡~上限値0.327頭/k㎡で、中央値は0.215頭/k㎡でした。

これに森林面積をかけて、メスの上限個体数を推定するのですが、当然のことながら、中央値である0.215頭/k㎡に森林面積をかけなければなりません。空間明示型標識再捕獲法(ベイズ統計学)を用いてクマの個体数を推定するにあたって、他府県では皆そうしています。ところが、北海道はなんと、上限値に森林面積をかけているのです。

しかもその森林面積はクマが生息できる自然林でなければならないのに、多くの人工林を含めた森林面積をかけているのです。

このように北海道庁が、生息密度の中央値ではなく上限値を用いたり、針葉樹の人工林を生息地にカウントしたりするなど、個体数が過大に推定されるように意図的な操作をしていたことがわかりました。

生息密度の上限値を用いた上限個体数を設定して計算機実験を行うと、個体数は非現実的な値に接近するまで増加し続けることになります。

しかも1990~2012年の間は個体数が増加し続けるように事前にプログラミングしていたこともわかりました。

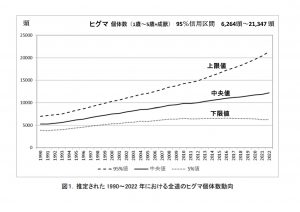

その結果、全道の 2022 年時点のヒグマ個体数推定の下限値、中央値、上限値は、それぞれ 6,264頭、12,175頭、21,347 頭となっています。このとき、生息密度の「上限値」を用いて求めたのが個体数公表値の「中央値」となっているのです。

もし、このような操作がなされていなければ、北海道のヒグマ生息数は7000頭程度になります。実際の頭数は人間にはわかりません。

ヒグマを指定管理鳥獣に指定した環境省令は、このような北海道の個体数過大推定操作を精査せずに決定したものであり、この際、環境省は管理指定鳥獣にヒグマを指定したことを無効とすべきです。環境省のチエック機能はどうなっていたのでしょうか。このような操作によって国からクマ捕殺交付金を得ようとした北海道の要求は、誠に不当であると言わざるを得ません。

以下グラフは、道総研による、ヒグマ推定個体数の変化です。

熊森から

ヒグマの生息数が増えたか減ったかは、いつと比べるのかで答えが変わってきます。1990年という年はヒグマの生息数減少が危惧され、絶滅するのではないかと心配されて、道庁が春グマ狩りを廃止した年です。その年と比べるなら、ヒグマは増えたという答えしか出てきません。北海道開拓のころは間違いなくもっともっといたはずです。

では、何頭だったら適正頭数なのかということですが、クマという動物は、葉が繁る森の中を単独行動で大きく移動し、木々が葉を落とす冬には冬ごもりにはいってしまうという生態上の特性があるため、何頭いるのか生息数のカウントが不可能な動物です。まして適正頭数など、人間が決められるようなものではなく、生態学において「適正頭数」の判断基準などありません。

グラフの2022年推定個体数をみると、上限値と下限値の差が15000頭と幅があり過ぎです。もし、下限値が実態を反映していた場合、ヒグマが増えているとは到底言えません。

これからのヒグマ対策は、ヒグマの推定個体数に右往左往するのではなく、人身事故や農作物などの被害をどう減らすかに重点が置かれるべきだと熊森は考えます。多くいても人間のいない所にヒグマがいるのであれば問題はないし、少ししかいなくても人間の近くに出てくるようであれば問題です。現在、行政は、クマの個体数推定に膨大な予算を使っていますが、無意味です。こんな簡単なことに、専門家と言われる人たちがなぜ気づかれないのか不思議でなりません。

私たちの税金は、ヒグマを殺すことではなく、生息地再生や被害防除対策など、人とヒグマが棲み分けられるようにすることに使っていただきたい。その方が、道民の皆さんのためにもなると思うのですが、道民の皆さん、いかがでしょうか。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x201.jpg)