ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

祝 福島市の再エネ森林破壊事業に歯止めがかかり始めた その1

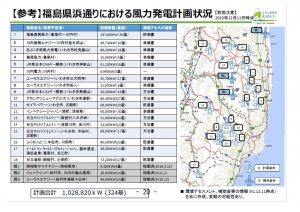

福島市の木幡浩市長は、市北部などの国有林で計画されている風力発電事業について、住民の理解が図られていないとして反対を表明しました。

福島市の木幡浩市長

福島市は、地元住民の反対をきっかけに、大規模太陽光発電施設=メガソーラーを規制する条例の制定も目指していて、エネルギー開発をめぐる市の動きが続いています。

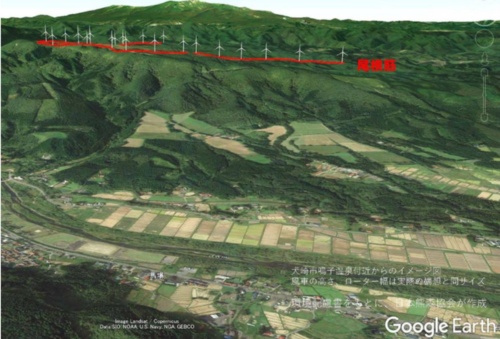

福島市北部の茂庭地区から桑折町西部にまたがるおよそ354ヘクタールの国有林では、茨城県の事業者が11基の風力発電施設を設置する事業を計画していて、周辺環境に与える影響をまとめた「評価書」が今月8日に確定しました。

この「評価書」を閲覧できる「縦覧」が今月24日から始まるのを前に、福島市の木幡市長は21日、開かれた定例会見で、住民の理解が図られておらず、同意しないとしてこの風力発電事業への反対を表明しました。

理由について、

▽建設予定地の周辺住民に聞き取りを行ったところ、反対意見が多く理解が図られていないと判断したほか、

▽建設によって土砂災害などのリスクが高まること、それに、

▽景観が損なわれる

ことなどを挙げています。

熊森から

福島市の木幡浩市長が、住民の声に耳を傾けられたことを高く評価します。ぜひ建設現場を見ていただきたいです。

わが国では、大規模な再エネ事業で自然や森林を開発する場合、事業者に法律に基づく環境影響評価(環境アセスメント)が義務付けられています。太陽光の場合は出力4万kW以上(土地面積にして約80ha)、風力発電の場合は出力5万kW 以上(土地面積は広大)が該当します。

アセスには、4段階があり、①配慮書→②方法書→③準備書→④評価書です。

自然や森林を破壊する再エネ事業に関しては、できるだけ早い段階で事業計画を察知して止める方が止めやすいのは言うまでもありません。

福島市の木幡浩市長が今回、「評価書」縦覧直前まで進んだ風力発電事業について反対表明をされたのは、大変勇気のいることだったと思います。木幡浩市長、よく言ってくださいました。

再エネ事業者に国有林を貸す際、林野庁は地元の市町村長の同意を前提としますから、今回の福島市市長が貸し出し不同意を明らかにしたことで、この事業は進めにくくなります。

熊森本部は、福島県内で次々と進んでいく再エネ事業による水源の森破壊に危機感を持ってきました。先日、福島県会員の皆さんがこの問題に取り組もうと、支部を立ち上げてくださいました。支部会員のみなさんも、今回の福島市木幡市長の反対表明や規制条例づくりを知って、希望の光が見えてきたと思います。福島県も、不適切な山林の開発を抑制するため、違反したメガソーラー事業所を今年4月から公表するなど、規制を強化すると発表しています。

(完)

今冬雪の中、クマの目撃相次ぐ 山形県新庄市は2月3日、仙台市は2月7日、いずれも麻酔後山に放獣

今冬雪の中、東北などの市街地に於けるクマの目撃件数が例年になく多く、わが国のクマ保護史上に残しておくべき特別事態だと思います。報道映像の顔や体つきから、若いクマだと感じることが多いです。

・

一昨年の東北山の実り大凶作年時に於けるクマの異常ともいえる大量出没で、母グマに連れられ餌を求めて市街地に出て来たものの、母グマを人間に殺され、山に戻って冬眠することを知らないまま市街地近くでなんとか冬を生き抜いた子グマが、春以降も市街地の裏山でこっそり生き続け、今冬も山で冬眠することを知らずにさまよっているのではないかと推察されます。

・

餌があるから冬眠しないのだろうという説もありますが、当協会で保護飼育している元野生グマ「とよ」を見ていますと、冬眠中飲まず食わずでも生きられるだけの脂肪層が体に蓄えられると、大量に積まれた餌があっても食べなくなり、自ら寝室に入り込んで春まで出てきませんから、違うのではないかと思います。

・

ある動物園の飼育者に聞くと、動物園ではクマに冬眠されるとお客に見てもらえなくなるので困る。わざと不十分な量の餌しか与えないようにしているので、冬中起きているとのことでした。

山形県新庄市の場合

マスコミ報道によると、2月1日午後1時半、新庄市内を車で走っていた女性が1頭のクマを目撃。このクマは猟友会などの追い払いを受け、新庄中学校の軒下や市内中心部を逃げ回り、最上公園の中に居座りました。(熊森訂正→逃げ込みました。)

大勢の人間に追われて逃げ惑うクマ

地元猟友会の皆さんが公園内に箱罠を設置しましたが入らず、2日朝7時に公園から逃げ出しました。

現行法(鳥獣保護管理法38条)では、人や建物に被害が出るのを恐れて、市街地では原則、銃の使用が禁止されています。

そこで、山形県は獣医による麻酔銃使用を市に指示したようで、獣医さんが公園から200m離れた集落の通路でじっとしているクマを見つけ、建物の3階から2回にわたり背中めがけて麻酔銃を発射。しばらくして動かなくなったところを猟友会のみなさんが網で捕獲して箱罠に移し、離れた山中にこのクマを放獣したとのことです。けが人なし。

麻酔銃が命中して動かなくなったクマ

猟友会の方によると、3歳から4歳ぐらいの若いメスの成獣で、やせていたとのことです。

公園に隣接する明泉高森幼稚園は、警察からの連絡を受け休園。周辺の高森小学校と高森中学校は、一斉メールで保護者へ周知し、職員による巡回を行った。けが人なし。

しかし、そのためには今回のように多くの皆さんの大変な労力が必要です。

殺さずに山にクマを返してくださった新庄市と仙台市の担当者の皆さん、猟友会のみなさん、本当にありがとうございました。

クマによる人身事故が起きないようにということは誰しも願うことですが、そのためにはとにかくクマを刺激しないようにして、市街地から追い出すことです。

国会議員のみなさんが今後、環境委員会でどのような論戦を闘わせるのか知りませんが、里に出てきたクマはさっさと殺しておけばいいんだという昨今の【他生物の生命軽視論調】に偏らず、どうすれば済み分けて共存できるのかをしっかり議論いただけるよう願っています。

クマを初めとする多くの野生動物たちは日本列島の先住民であり、今も保水力抜群の豊かな水源の森を無報酬で造ってくれているありがたい存在です。

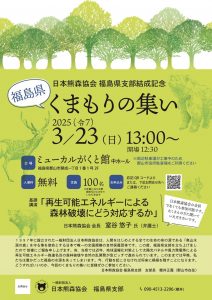

㊗️ 3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館

熊森本部は1997年に、日本に本部を持つ自然保護団体として、まず水源の森を守ることから始めようと、水源の森の守り神、クマをシンボルに結成された完全民間の実践自然保護団体です。

日本列島は南北に長く、気候も森の状況も地域によってかなり違うため、日本列島の水源の森を保全・再生するには、その地域に住む人たちによるその地域に合わせた森保全のための支部活動が必要です。

2008年に第一期くまもり福島県支部が誕生し、いい活動をしてくださっていましたが、2~3年して支部長が不在となり、支部が閉じられたままになっていました。

2012年再エネ特措法ができ、再エネが莫大な利益を生むビジネスになり、2020年、当時の菅首相が、2050年のカーボンニュートラルをめざすという所信表明演説を行ったことがさらに拍車をかけ、利益を狙った事業者が森林を大規模に破壊して再エネ事業を行うようになり、特に豊かな森が残っている東北や北海道では首都圏に電気を送るためにも、再エネ事業による大規模森林伐採が急ピッチで進むようになってきました。危機感を募らせた熊森は、宮城県、北海道、青森県、秋田県の会員に働きかけ、次々と列島北部にも支部が誕生しました。今、支部の皆さんが水源の森を守るため、ボランティアで動いてくださっています。

昨年10月、再エネ森林破壊にますます歯止めがかからなくなってきた状況を見て、まだ支部のない東北残り3県にも何とか支部を作らねばと、森山名誉会長が必死の思いで東北遠征を行い、福島県、山形県、岩手県の計6か所で講演しました。

昨年10月12日 郡山市での講演

その熱い思いにこたえて支部長を引き受けてくださる方が現れ、本部面接を受けて支部3役員が任命され、ついに1月9日に、第2期のくまもり福島県支部が立ち上がりました。

福島県支部長 櫻井正義(郡山市在住)より

当県は、国の再エネ推進重点地域とされ、地球温暖化対策として太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーのための森林破壊や自然の乱開発が急ピッチで進められています。今春からの作業計画も目白押しです。大規模な森林伐採で土砂災害の恐れが生まれ、景観も悪化。これでは早晩、私たちは豊かだった福島の水源の森や森を造る生き物たちを失ってしまいます。

たとえ国策であっても、ダメなものはダメ。今、私たち市民が行動を起こさなければ、未来に禍根を残すことになると思い、福島県支部の設立を決意した次第です。

古くからの会員の方、新しい会員の方、会員ではない方、みなさん、福島の水源の森が未来にわたり守られるように、どうかお集まりください。

クリックで拡大

🔶3月23日(日)『支部結成記念 福島県くまもりの集い』

日時:3月23日(日) 13:00~ (開場12:30~)

場所:ミューカルがくと館 中ホール(郡山市開成一丁目1番1号2F)

・基調講演「再生可能エネルギーによる森林破壊にどう対応するか」 日本熊森協会 会長 室谷 悠子(弁護士)

・参加者交流会

入場料:無料 駐車場は郡山市役所駐車場をご利用ください。

事前申し込みが必要です:https://peatix.com/event/4292780

もしくは、090-4513-2296(櫻井)まで

クリックで拡大

第6次ツキノワグマパブコメを機に前代未聞2023年度秋田県クマ大量出没の原因を推察する②

熊森が考えた2023年の秋田県クマ大量出没の原因は、山に冬ごもり前の餌が何もないという大異変が起きたのだろうということです。

戦中戦後の食糧難を経験されたお年寄りなら、クマたちの飢えの苦しみはご理解できると思います。クマが人の前に出て来たのは、まさか民家の柿を食べても人間は自分を殺すまではしないだろうという人間への信頼感があったからではないでしょうか。人間は必ずクマを殺すと知っていたら、昼間は人前には決して出なかったと思います。

2023年8月、東北地方は記録的な少雨の上、観測史上初の異常高温に見舞われ、秋田県では前年度より5度も気温が高かったということです。堅果類である秋のブナ・ミズナラ・コナラの実りは、全て皆無という大凶作でした。大変な事態だったと思いますが、この3種が大凶作になった年は過去にも何回かあったはずです。しかし、2023年のような大量出没は歴史上1回も記録されていません。

徹底した現場主義を貫いてきた熊森本部は、2023年11月20日、原因究明のため、顧問の研究者である主原憲司先生と共に秋田入りしました。

山裾のクリの木の全てにクマ棚ができているのを見て驚きました。元々豊凶差があまりないからか、クリだけは実っていたんだ!

全てのクリの木にクマ棚

地面に散乱する多くの空のイガやクマが折ったと思われる枝を調べているうち、私たちは殻だけで中身のないペタンコのクリの実(シイナといって、クマも食べられない)がたくさん落ちていることに気づきました。どうしてこんなにシイナグリが多いのか?

シイナグリ

昆虫学者である熊森顧問の主原憲司先生は、これらの大量のシイナグリを見て、この年のクマ大量出没の原因を解明されたのです。

以下、主原先生のお話

クリはふつう雌雄同株で6月~7月に花が咲きます。

クリは他家受粉で、季節の前半は虫媒花、後半は風媒花となります。

クリの花にくる昆虫は種類が多すぎて紹介しきれません。虫媒花の時期は、チョウ、ガ、ハチの仲間や、甲虫の仲間など、実に多様な昆虫がやってきます。クリの雌花には柱頭が3つついており、もし、ハナカミキリ(カミキリムシよりかなり小さい)のような狭い花の中を歩き回る昆虫の仲間が来てくれたら、確実に受粉が行われ、栗のイガの中には実が3つできます。

写真は、クリに来る昆虫たちの一部です。

昆虫が受粉したクリの実

しかし、花粉媒介をしてくれる昆虫がいないと、後半の風による受粉だけになります。風だけだと昆虫が受粉してくれるのと違って受粉率が低下するため、イガの中の実が1つになったり2つになったりしてシイナの実が増えてしまうのです。

こんなにクリのシイナが多いということは、この年、山から昆虫が大量に消えていたということです。この年の異常高温が原因ではないでしょうか。

葉食性の昆虫は卵からかえった幼虫時は、柔らかい若葉しか食べられません。しかし、温暖化によって葉の成長が早まると、卵からかえった時、葉がすでに固くなってしまっており、葉を食べることができません。このようなわずかなずれにより、昆虫の大量消滅が起きたと考えられます。

サルナシやマタタビなど多くの液果類は、ほとんどが虫媒花ですから、昆虫が消えたことで、液果類まで実らなかったのでしょう。こうして、ブナ、ミズナラ、コナラ等の堅果類は大凶作、液果類も実らず、餌が何もない山になってしまったのだと思います。近年、昆虫の大量絶滅が続いていますが、温暖化が進む以前には起きなかった現象です。(以上)

私たちは、この年、東北地方で山岳ガイドをしている方などに電話をして、山に異変がないか聞き取っていました。みなさんが言われたのは、堅果だけでなく液果も全く実っていないという話で、主原先生のお話と合致しました。

熊森が出した2023年度秋田県クマ大量出没の原因は―――

堅果類の大凶作が重なった上、異常高温により葉食性昆虫が大量消滅し、液果類まで実らず、秋のクマの食料が大飢饉におちいっていたからです。

ならば、人がすべき対策は、温暖化が続く中、秋の山のクマたちの餌をどうするかでしょう。

主原先生は、山裾のクリによって、2023年、秋田の人も秋田のクマも随分救われた。もし、クリの実がなかったら、もっと多くのクマが集落に出てもっと大変なことになっていたでしょうと言われます。

秋田の佐竹知事は、クマが集落に出て来ないように、クリとカキを全部伐れと指示を出されたそうですが、山裾のクリだけは絶対に伐ってはいけない。むしろ熊止め林としてもっと山裾にクリを植えていくべき。ただし、クリは標高の高い所では寒過ぎて育ちません。クマとの共存のためには、今後の温暖化を見越して、秋田ではクヌギなどのドングリを植えていく必要がありますとも言われていました。

私たちは、クマを失うと、豊かな水源の森を失うと見ています。何としても、今後もクマたちと共存できるように知恵を絞っていかねばなりません。

これは直接的には、クマなどの野生動物たちのためではありますが、生物の多様性の保全は、まわりまわって私たちの子や孫、人類が生き残るためにも欠かせないのです。秋田県は正しい原因を知り、クマ対策をやり直してほしいです。(完)

第6次ツキノワグマパブコメを機に前代未聞2023年度秋田県クマ大量出没の原因を推察する①

秋田県は令和6年12月23日(月)から令和7年1月24日(金)まで、「第13次秋田県鳥獣保護管理事業計画(変更案)」及び「秋田県第二種特定鳥獣管理計画(素案)」についての意見募集(パブリックコメント)を行っています。

その中に、秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)(素案)21ページがあります。

これを機に、長年、全国のクマ問題を見てきた日本熊森協会として、2023年度秋田県クマ大量出没の原因をまとめておきたいと思います。

もちろん、自然界は超複雑系で、人間の頭では何をもってしても完全には測り知ることができない世界であることは、最初に申し述べておきます。

まず初めに、秋田県の皆様におかれましては、この年、前代未聞、大量のクマが山から出て来て人身事故も過去最多、どんなに大変だったかを思い、改めてお見舞い申し上げます。しかし、こんなことになったのは、クマに原因があった訳ではないことを知っていただきたいのです。

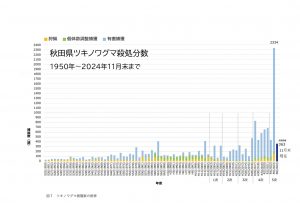

まず、戦後の1950年から2024年11月末までの以下の秋田県クマ殺処分数グラフを眺めてみてください。(クリックで拡大)

昔、秋田で狩猟や有害駆除で獲られていたクマは、年間たったの100頭以下?届け出がどこまであったのかわかりませんが、秋田県がツキノワグマ管理計画を作られた平成15年以降の数字は精度が高いと思われます。

2023年度は東北全域でブナ・ミズナラ・コナラ全てが大凶作でした。秋田県では、狩猟(150頭)、個体数調整捕獲(31頭)、有害捕獲(2153頭)で、生息推定数4400頭の53%に当たる計2334頭のクマが殺処分され、主に人の生活圏で62件(70人)の人身事故が起きました。

ちなみに2024年度のブナ・ミズナラは昨年から一転して並作~豊作、11月末現在のクマ有害駆除数は363頭、人身事故は10件(11人)にとどまっています。

ある町の行政担当者に聞くと、お盆以降クマの目撃はピタッと止んでいたのに、冬になって雪の中で目撃されるクマが何頭かいるということです。前年集落にまで大量出没して大量殺処分されたクマたちの生き残りが人間の生活圏にそっと住み着いてしまっているのでしょうか。または、彼らは母グマを殺され、冬眠することを知らずに生き延びてしまった孤児たちではないでしょうか。

新聞記事

さて、2023年に、どうしてこのような大量出没が起きたのでしょうか。

秋田県の素案では、秋田県は県土の70%が森林で、野生鳥獣の良好な生息域が広がっており、昭和50年代から奥山中心に実施してきた生息調査の結果から、本県のツキノワグマの生息状況はかなり安定していると考えられると記述されています。

しかし、秋田県は戦後のスギだけの拡大造林政策による人工林率が50%と高率で、多くが放置されていること、2023年度生息推定数の53%のクマが殺処分されていることを考えると、どうしてこのような記述になるのか理解できません。

素案は、クマ大量出没の原因として、

①中間山地の過疎化・高齢化

②クマ類の分布拡大

③個体数の増加

をあげておられますが、中間山地の過疎化・高齢化は今に始まったことではないし、クマが急に分布を拡大したり、急に個体数を増加させることなど動物学的にあり得ないので、大量出没の原因はこれらではないでしょう。

原因特定を間違うと、対策は皆外れてしまいます。案の定、秋田県の対策は、環境省にお願いしてクマをシカ・イノシシに次いで指定管理鳥獣に指定してもらい、さらに捕殺強化できるようにすることでした。

昭和50年代から奥山中心に(猟師が目視で)実施してきた生息調査の結果から、秋田のクマは安定生息との記述が素案には3回も出てきますが、肝心のその方法での生息推定数の変化がどこにも出てきません。県庁にこの調査での生息推定数を問い合わせると、情報公開請求するように言われ、その結果はまだ出ていません。

繁殖力の弱いクマを半数以上捕殺して翌年、生息数が安定していたのなら、まるでミステリーです。

環境省も同調してか、昨年9月の環境省の「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン補足資料」で、個体群管理に関する考え方として、従来の「個体群を安定的に維持または回復させる」から、「個体群を安定的に維持しつつ、人との軋轢軽減を図ることができる個体数に管理する」と、いつのまにか記述を変更しています。(管理するという行政用語は、捕殺するという意味です)

環境省伊藤信太郎大臣は、クマ類を指定管理鳥獣に指定する際、絶滅が確実視されている四国のクマだけは除外しました。ということは、全国のクマを、四国並みの絶滅寸前数にまで低減させるのがいいと考えているのでしょうか。

みなさん、クマが豊かな森林生態系や災害防止にどれだけ大きな寄与をしているかの生物学的知識が完全に欠如していると感じます。クマだけを見るのではなく、森林や自然を全体として見ることが必要です。オオカミを絶滅させてしまってから、オオカミが人間には到底不可能なシカやイノシシなどの生息数調整をしていたなど気づいても、もう取り返しがつかないのです。

人体と同様で、生物種が失われて行く度に、機能器官がひとつずつ失われていくことになり、全体が支えられなくなっていきます。

農作物被害や人身事故を無くしたい気持ちはよくわかりますが、生息数を低減させても絶滅させない限りこれらはなくなりません。それよりも奥山広葉樹林再生と聖域化による棲み分けの復活、恒常柵などによる被害防止対策を取った方が、ずっと被害防止や事故防止に効果があり、人々が安心して暮らせるようになります。その上、水源は守られ、山地災害も起きにくくなります。もっと総合的に考えるべきだと思います。

ゾーニング管理を導入するとありますが、ゾーニング管理は絵に描いた餅です。地図上にあちこち線を引いてみても、人間もクマもそんな線がどこに引かれているのかわからないので、意味がありません。

と言って、2023年のようなクマ大量出没はたまりません。いったいあの原因は何だったのか、②に続きます。

秋田市で目撃が続く子グマ、熊森本部が放獣または保護を要望済み

市街地に大人のクマが出て来るようになった地域のみなさん、どんなに大変か、心からお見舞い申し上げます。

戦後、奥山のクマ生息地の森を皆伐し、跡地に実のならないスギやヒノキばかり植えて放置し大荒廃している人工林、最奥地の観光地に連なる立派な舗装道路、こんなことをしていたら、餌場を失ったクマが餌を求めていずれ山から出てきますよ。そうなるまえに、奥山の餌場を再生し、人間は奥山から撤退しましょうと、熊森は28年間、各方面に緊急提案をし続けてきました。

しかし、国も都道府県も、どんどんとクマの生息地を奪うことばかりしてきました。これまで何度も私たちは、クマと人間、どっちが大事なんだ!と、お叱りを受けてきました。どっちも大事です。こんな簡単なことがわからなくなってしまったのは、自然界の仕組みを知らない国民がほとんどになってきたからでしょう。

さすがに、ナラ枯れによるミズナラの総枯れや昆虫の相次ぐ消滅は、私たちにも想像外でした。これも、クマの生息を脅かす一大事です。

どちらにしても、クマが市街地にまで出て来るようになったのは、研究者たちが言うように、クマが増え過ぎたからではありません。クマに責任はありません。人間側に大いなる責任があります。

秋田市の市街地で連日、子グマの目撃が続いています。

市街地で母が殺されたのを知らず、母を探し続けている子グマなのかもしれません。

餌を求めて水路を歩いているうち、気が付いて地上に出たら、そこは市街地。人に見つかって逃げているうち、山に帰る道がわからなくなって、迷っている子グマなのかもしれません。

人情としては、水やえさはどうしているのか、心配になります。

子グマですから、殺傷能力はありませんが、市街地をうろついている状況は、クマにももちろん人にも良くありません。

秋田市はそのうち捕獲するのでしょうが、熊森本部は放獣または保護の要望を伝えてあります。

秋田県は全国で唯一、原則としてクマを放獣しないと決めています。

いつ秋田県のだれが決めたのか知りませんが、これ、おかしくないですか。

鳥獣保護管理法(環境省)に違反では?

本部のある兵庫県では、山の実り大凶作年の今年11月30日現在、クマの放獣216頭、殺処分105頭となっています。

人間でも動物でも可能な限りの生命尊重は、生物倫理の第一歩です。

秋田県はクマは山に放しても帰って来るといわれますが、秋田で実験されたのでしょうか。

兵庫県の放獣例では、8割は捕獲場所に帰ってこなかったそうです。

秋田での科学的なデータを出すためにも、今回、放獣を試してみられるべきだと思います。

もし、山が雪で、もう山にこの子グマを返せないというのなら、春まで保護してから返してやればいいと思います。

他県ではそういう例があります。

熊森が春までこの子グマを保護せよというのならしますし、お金も出します。

この提案は、直接的には子グマのためかもしれませんが、実は私たち人間に豊かな水源の森を残すことなのです。また、まわりまわって、弱者にやさしい人間社会を作るために欠かせないことなのです。秋田の子供や教育にどれだけいい影響を与えるか、はかりしれません。秋田の子供たちのためなのです。

クマすべて殺す秋田と言われるより、助けられる命は助ける秋田と言われる方が、秋田の物産や観光イメージにも限りなくプラスだと思います。

今年は東北地方は山の実りがよくて、秋田市でもお盆以来、クマの目撃はぱたりとなくなっていたそうです。そこにどういう訳か、今回のメスグマと子グマです。

自然界は、私たち人間にわからないことでいっぱいです。

今回の子熊を保護することで、困る人は誰もいないと思います。

クマは人間が日本列島に住み着くはるか昔から、日本列島に住み着いていた先住民です。

先住民に敬意を払うのは、後から来たものとしては当然です。

秋田県のクマ対応は、市町村ではなく県が決めるそうです。

ならば、秋田県担当者のみなさん、放獣または保護をお願いします。

目撃が続いている秋田市の子グマについて、熊森本部への問い合わせが多いため、今回、広報させていただきました。

ちなみに、人工林率が40%を超えるとクマは絶滅に向かうという説がありますが、秋田県の人工林率は50%です。

環境省令で指定管理鳥獣にクマ追加も、初年度から不適で、熊森はクマを外すか別案を提案

指定管理鳥獣とは、全国的に生息数が著しく増加していたり、生活環境や農作物、生態系に被害を及ぼしたりする野生動物で、集中的かつ広域的に管理(=捕殺)が必要な種に対し、国が大幅な個体数低減をめざして捕殺強化のための交付金を出すもので、2014年に鳥獣保護管理法に新しく導入され、シカ・イノシシが指定されました。

(熊森は、1999年に当時環境庁が個体数調整捕殺を導入しようとした時から、自然保護上からも生物倫理上からも、山の中にいる何の被害も出していない野生動物を個体数調整の名で人が殺すことに一貫して反対してきました。)

仲睦まじい親子のヒグマ

今春、私たちが大反対したにもかかわらず、環境省は伊藤信太郎環境大臣が主導して、この指定管理鳥獣に、環境省令(=施行規則)でこれまでのシカ・イノシシに加え、クマを追加しました。

このような発想のバックには、クマが山から出て来て被害を及ぼす最大の原因は生息数の増加であるというクマ研究者たちの一方的で誤った考えがあります。

このクマ指定管理鳥獣、案の定、初年度から不適です。

以下、北海道のヒグマの例で見ていきます。

<北海道庁ヒグマ捕獲(=捕殺)新目標>

年間捕殺目標雌雄計1329頭、10年間で1万3290頭を捕殺する。

目標:人里周辺の森林に生息する個体を中心に捕獲を強化し、推定生息数を22年末の1万2200頭から34年末で約35%減の7931頭にする。

今年8月21日の道ヒグマ保護管理検討会では、検討会委員の一人である兵庫県立大の横山真弓教授(野生動物管理学)が、「10年で1万3290頭捕殺では不十分で、5年間で達成すべき」と主張していました。そうなると、毎年の捕殺目標は、2658頭になります。

ちなみに、山の実り大凶作の異常年となった2023年度の道内ヒグマ捕殺数は、最終統計によると過去最多の1804頭でした。

命あるヒグマをまるで工業製品でもあるかのように数字だけで機械的に扱うことを恐ろしく感じます。ヒグマは人間同様、豊かな感情を持ち親子の愛情も深い動物です。ヒグマをはじめとする北海道の野生動物たちは、北海道の豊かな自然生態系を形成してきた生き物たちで、人間から尊厳されるべき先住民です。クマ研究者の皆さんが作られた「北海道ヒグマ管理計画」には、クマが生存することによる恩恵を、今、私たち人間が受けているという視点が完全に抜け落ちていると感じます。

機械的な捕殺目標に基づき、問題を起こしていないクマも、子グマでも親子グマでも無差別に捕獲する個体数調整捕殺を止めるべきです。狩猟と有害駆除で十分です。

ところで、11月12日に報道されたUHB 北海道文化放送の番組によると、今年の北海道はこれまで長年続いていた秋の山の実り不作から一転して、10年ぶりにクマの主食であるドングリが大豊作です。

札幌市西区の登山道入り口に大量に落ちているミズナラのドングリ(UHB)

番組の中では登山者たちも、「10何年歩いていてこんなにドングリやクルミの実がなったのは見たことがない。今年は異常なほどの実りだ」 「すごく多いですよ。ドングリは大豊作。山ぶどうも多い。今年はクマ出てこないと思う。いままで出てきていたでしょ、エサなくてね」と語っていました。

ヒグマは今年の5月~7月はいつも通り出没していましたが、秋以降の出没がピタッと止まっているそうです。これまでクマと人の軋轢が増えるのは、クマ数の増加が問題とされてきましたが、熊森がずっと主張してきたように、クマの出没数は、山の中の餌量で決まることが証明されました。

道庁は、今年、どうやって1329頭(2658頭?)のヒグマを捕殺するのか。

山の中に分け入って殺すのでしょうか。捕殺する必要などあるのでしょうか。

これがクマ指定管理鳥獣初年度の実態です。

ちなみに今年10月末までのヒグマ捕殺数は579頭です。

クマという動物の特性を知らない一般の方は、今年ドングリが大豊作なら来年クマが爆発増加するのではないかと心配されているようです。

しかし、ヒグマは6月ごろの交尾期、オスの子殺しもあるそうで、生まれた子供が全て成長するわけでもなく、元々、クマは繁殖力の弱い動物です。

秋の実りの凶作年、十分な脂肪を貯えられなかったメスは受精卵を着床させません。

自ら個体数を調整する能力を持っているのではないでしょうか。

ヒグマだけではなくシカやイノシシに関しても同様ですが、野生動物と人が日本列島で共存するには、祖先がしていたように、使用する大地を分け合ってお互いに生息地を侵さないように棲み分けることが必要です。野生動物たちの聖域内で、彼らが増えようが減ろうが、それが自然なので、人間は何もしなくていいのです。

生き物にとって命ほど大切な物はないのですから、私たち人間は生き物を殺すことばかり考えずに、餌量が確保されるよう、戦後の国策であった拡大造林や奥山開発で人間が破壊し過ぎた生息地を再生させていただくこと、クマを初めとする森の生き物たちが安心して山で暮らせるように、人間が一歩後退して、原則として彼らの生息地に人は入らないようにすること、祖先が延々と設置していたシシ垣のように、被害防止柵を設置するといった棲み分け対策を優先すべきでないでしょうか。

クマとの軋轢を低減させたいのなら、まず、クマ生息地での観光開発や道路開発、メガソーラー、風力発電など自然破壊を伴う再生可能エネルギー事業をやめねばなりません。

環境省の職員の皆さんが、クマがシカ・イノシシのように捕殺強化だけにならないように、クマの交付金メニューに捕殺以外のものも入れてくださっています。しかし、地方自治体次第で、捕殺強化に偏る恐れがあり、そうなると絶滅が心配されます。元々、指定管理鳥獣はクマという動物の特性に合わないものなのです。(伊藤環境大臣の失敗です。)

浅尾慶一郎新環境大臣には、シカやイノシシと比べて繁殖力も弱く、生息数が3ケタも少ないクマを、シカやイノシシと同列に扱わないように、クマを指定管理鳥獣から至急外すことを、まずやっていただきたいです。

ただし、電気柵の設置や専門員の配置などの目の前のクマ対策に国からの交付金は必要ですから、指定管理鳥獣に、捕殺強化をめざさない種類をつくり、クマをそちらに指定する案などはありだと思います。

シカやイノシシも捕殺以外の方法で対処していけるようにすべきだと思います。殺しても殺しても、手を緩めるとすぐ元の数に戻ってしまいますから、無用の殺生になっています。これは残酷なだけで、永遠に殺処分が終わりません。明治にオオカミを滅ぼしたから、シカ・イノシシの数が制御できなくなったという説もあります。自然界のことは、調べても調べても人間にはわからないことだらけなのです。それが自然です。ただ、祖先の生命尊重思想だけは、子孫として忘れずに持ち続けねばなりません。(完)

みなさんのドングリで、「とよ」は今年も順調に冬ごもり前の食い込み

- 2024-11-28 (木)

- _クマ保全 | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

熊森が保護飼育の援助しているクマたちのために、今年も多くの方が公園のドングリや栽培クリ、果物などを送ってくださいました。

皆さん、毎年、本当にありがとうございます。

おかげで、とよは、ドングリ中心に1日約10キロ食べ続け、おなかの周りに冬ごもり用の分厚い脂肪層が付いてきました。

11月17日朝、九州で焼き畑にかかわってきた一人の青年が熊森にやってきたので、まず、とよのお世話の手伝いに行ってもらいました。

以下は、彼の感想文です。

とよ君のお世話を手伝って

本日、週1回のクマ舎のお掃除に同行させてもらえることに!!

今回、人生で始めて、クマを見させていただきました。

西宮市の熊森本部から車に乗せてもらって、クマ舎まで約1時間。

その間にクマのことなど、事前情報を色々聞く。

クマの種類はツキノワグマ。聞いたことはあったが、胸に三日月のような模様があるとのこと。

会う前からすごくドキドキわくわくしました。・・果たしてどんな子に会えるのだろう・・?

現場に到着して獣舎の鉄格子越しに初対面。

名前はとよ君。

・・・彼は、ただただ、猛烈にずっとドングリを食べ続けていました!!!笑

冬眠前にたっぷり食べるのであろうその本能というか、「食べる」ということに100%の意識が向いているクマがとっても純粋で。。。

下の写真は、ドングリから一瞬顔を上げた時のとよ君です。

もちろんだけど、この時期、里山に降りてくるクマたちも、畑を荒らそうとかそのような考えは決して一ミリも頭にはないんだろうな。

冬ごもり前のこの時期、ただただ、食べることに必死なのだ。

この後、飲まず食わずで何か月間も厳しい冬を越さねばならないのだから。

とよ君のただ純粋なまでの、「食べる」ということに向けられた意識から、自然界で生きる動物たちの山と生きている一体感のようなものを感じました。

とよ君を通して、自然界に感動。

とよ君はこの時期、1日に大きな糞を10個するそうで、運動場には大量の糞がありました。70個?

糞の片づけを手伝いながら、クマの糞って全く臭くなくて甘酸っぱい香りがすることを発見しました。

日本全国から寄せられた、とよ君の大好物の種類(クヌギ)のドングリ、

寝床にするための無農薬の藁、

スタッフやボランティアの方々の丁寧すぎるほどの清掃、、、

過保護のようにも思えるほどの奉仕は、とよ君を保護すると決めたときに、全力で飼うという熊森の皆さんの決意の表れだったのですね。

おなかの周りに脂肪がたっぷり蓄えられたとよ

事務所に帰ってから、とよ君との出会いから飼うことになるまでの一連の経緯をまとめた特別報告をくまもりユーチューブ動画で見せてもらい納得。

熊森さんがずっと活動し続けてきた道のほんの少しを知れた感じで、あらためて熊森の皆さんに敬意を感じました。

この度は、急な訪問にも関わらず、貴重な機会を与えていただき、本当にありがとうございました!!

これからの活動に生かしていきます^^

とよ君おげんきでね~!!!

祝 宮城・鳴子温泉の大規模風車白紙撤回 業者はアセスの「準備書」段階まで進めていたが撤退

地元では、自治会「川渡(かわたび)地区親交会」(加賀元会長、160戸)や住民団体「鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える会」(曽根義猛代表)などが

(1)風車などの施設建設により災害誘発の危険性がある

(2)鳴子温泉は環境省の国民保養温泉地に指定されており、景観にもそぐわない

(3)建設地周辺は渡り鳥の飛来ルートと重なり、ラムサール条約に登録されている湿地もある

などとして計画は中止すべきだとの反対意見を表明していました。

事業者のアセスでは判明しませんでしたが、ラムサール賞を受賞された日本雁を保護する会の呉地正行先生の指導のもとの市民調査で絶滅危惧種1Aという極めて希少な渡り鳥、シジュウカラガンの飛行ルートであることも確認されました。

熊森も風車完成予想図を示したりして、建設阻止に向けてささやかではありますが自然保護団体として協力してきました。

作成:一般財団法人日本熊森協会 [画像のクリックで拡大表示]

仕事や生活のかたわら、粘り強い強い反対運動を4年間も続けてこられたみなさん、本当に大変だったと思います。大きな拍手を送りたいと思います。

感謝 釧路湿原メガソーラー拡大に土地買収で対抗しているNPO法人・トラストサルン釧路

トラストサルン釧路は、土地を購入し管理する活動に取り組み、これまでに主に湿原の南部で59カ所、約607ヘクタールの土地を取得したとのことです。(釧路湿原の1/40)

湿原に依存する生物の保護や開発からの保護を目的として、1980年、釧路湿原は日本で初めて中心部の7863haがラムサール条約登録湿地としてラムサール条約に登録され、国際的に保護の重要性が認められた場所です。湿原の中央部やわずかな丘陵地が、1987年に国立公園に指定されましたが、行政に聞くと、国立公園内でも環境省の許可でメガソーラーが設置されているとのことです。

南部湿原一帯には、環境省のレッドリストで絶滅危惧種のキタサンショウウオ、タンチョウ、猛禽類のチュウヒの生息が確認されており、キタサンショウウオは釧路市指定、タンチョウは国指定の天然記念物。チュウヒは激減しており、全国で「135つがい」(日本野鳥の会による推定繁殖つがい数)しかいないとのことです。

南部湿原にあるメガソーラー。(撮影:河野博子)

発電所ができる前、この付近では、タンチョウの営巣やチュウヒの繁殖が確認された

熊森から

太陽光発電施設は現在、建築基準法上の建物にあてはまらないため、開発が抑制されている市街化調整区域でも設置できます。

釧路湿原に太陽光パネルが次々と設置されていくのに、止めることのできない国や自治体って何のためにあるのでしょうか。

かつて原野商法で釧路湿原に土地を買ったものの手放したい人々が多くいるそうですが、行政はそういう土地を受け取ると管理コストと管理責任が半永久的に続いていくから困るとして、受け取りを断っているそうです。

釧路市には、2023年7月に施行された「自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」がありますが、2014年6月には96施設だった市内の太陽光発電施設が、2023年12月には631施設と6.6倍に増えているそうで、条例に格上げしないと太陽光発電施設の建設ラッシュが止まらないもようです。

市長さんと市議会議員のみなさん、条例化を急いでください。お願いします。条例には効果があります。利益追求しか考えていない外資や道外の事業者から、釧路湿原を守ってください。

国は、再エネ事業による自然破壊を止めるために、法規制を急いでください。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ