ホーム > _現地訪問・調査

カテゴリー「_現地訪問・調査」の記事一覧

室谷会長、親子グマが逃げ込んだ秋田の作業小屋を視察、その後、秋田のみなさんと懇談 12月3日

室谷会長は連日、全国を飛び回っており、超多忙。しかし、年内に、何とか秋田県を訪れたいとスケジュールを調整していました。

12月3日(日)秋田空港着。この日は雪で、あたり一面すっかり雪景色と化していました。

会員のお迎えが、ありがたかったです。

まず、美郷町の親子グマが逃げ込んだ現場である畳屋さんに行きました。

親子グマが逃げ込んだ畳屋さんの作業場

ちょうどご家族が外におられたので、お話を伺うことができました。

畳屋さんは、「昔からクマがいる町なのだから別にびっくりもしないが、知らずに戻ってきたら騒ぎになっていて、びっくりした。孫は町の送迎バスで送り迎えだから何も心配していない。しかし、こんなところにまでクマが出て来るのは初めてのこと。たいていは、山の中にとどまり、出てきても山の下までだったから、驚いた」とおっしゃっていました。

どのようにして親子グマがここまでやってきたのか?

親子グマの移動経路をみんなで推察

山から続く川ですが、この辺りは護岸ブロックが垂直に積まれ、川面にはアシがびっしり生えていました。子グマを連れた母グマが餌を求め川を下ってきたものの、川から陸へ上がることができなくて、ようやく上がれた場所がこの集落だったのではないかと皆で推察しました。

両岸に護岸ブロックが積まれた川

この後は、山裾まで行き、クリの木にできたクマ棚を見たり、クマが出てきた場所を数か所視察したりしました。

雪の中のクマ棚

最後は、近くの集会所で、秋田の皆さんと話し合いました。

お父様が猟師の方、栗林を再生されている方、秋田に移住して2年目という方、林業をされていた方や農業をされている方など、様々な方がお集まりくださいました。

会長の話に聞き入っておられた秋田の皆さん

参加されていた皆さんも、今年のクマ大量出没について心配されていて、いったい山で何が起きているのか、この状況を何とかしたいとおっしゃっていました。

来年になったら、お怪我された方や、被害農家のみなさんを訪れる予定です。

クマ問題に27年間取り組んできた自然保護団体として、熊森は秋田の行政や県民の皆さんに精一杯寄り添って、来年からはクマを殺さず、クマと共存できるよう、これまで培ったノウハウを提供していこうと決意しています。(完)

熊森本部が秋田県のクマ出没現場と背後の山を顧問研究者と視察② 11月20,21,22日

20日、秋田空港に着くと、秋田県のクマ情報を熊森本部に長年送り続けてくださっている秋田県会員の方が、出迎えてくださいました。会員のみなさんは本当にありがたい存在です。

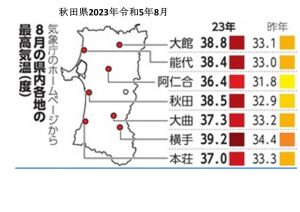

マスコミは、今年の秋田のクマの異常出没は、去年、ブナの実りが良かったため(並作)、メスグマがたくさん子を産んで増え過ぎたからというクマ原因説を報道しています。しかし、過去、ブナが並作どころか豊作の年もありましたが、次の年、今年のような異常出没は起きていません。熊森は、クマが増え過ぎたのではなく、今夏の異常な暑さによって、山の中でありえないような餌不足が発生したことが原因であると考えています。

まず最初に、今年、集落に初めてクマが出たと本部に電話をくださった秋田県民の方の家を訪れました。とても喜んでくださいました。長年、雄物川の西側(日本海側)に住んでいるが、これまでクマなどいなかった。親子グマが雄物川を泳いで渡ってくるのを見た人がいると言われていました。この日は雄物川の水量が多くて、とても泳いで渡れない感じでした。集落からかなり離れたところで、主原先生がクルミを食べたあとのクマの糞を見つけられました。

次に、秋田県庁自然保護課にご挨拶に伺いました。これまで何度も訪れてきた課ですが、しばらく行かない間に、担当者がすっかり新しい方になってしまっていました。

この後、今年熊森本部に電話くださった奥羽山脈のふもとで農業を営む秋田県民の方のお計らいで、秋田の鳥獣の専門家を訪れ、長時間お話を聞かせていただくことができました。

秋田の海岸近くは風車がとても多くて、慣れない私たちはクラクラしました。このあたりは、植林されたマツの松枯れがものすごかったです。

海沿いは風車でいっぱい

夜、奥羽山脈の山沿いの集会場に向かいました。十数名の方が手作りの晩御飯を用意してくださっており、遅い時間まで食べずに私たちが来るのを待っていてくださいました。お茶は、野草茶でした。いただいているものの原料がよくわからなかったのですが、おそらく山里のものだと思います。どれもとてもおいしかったです。

食べながら、秋田の皆さんと長時間お話ししました。集まってくださった方々は、今年どうしてこんな大変なことになったのか、とても知りたがっておられました。

私たちが接する報道では、秋田県民はクマの大量捕殺に異論なしという感じでしたが、来てみると、人身事故への恐怖はあるものの、空腹に耐えかねて人間のところに出て来ては駆除され続けているクマたちに胸を痛めている方々もそれなりにおられることがわかってきました。しかし、秋田では、行政のすることには声を上げられない雰囲気があるようでした。

翌21日、地元の皆さんと秋田の山に入りました。今年、クマに会った時の様子など詳しく話していただきました。山裾のあちこちの栗の木に、クマ棚がびっしりできていました。クリには凶作年がないので、このクリを食べることができたクマたちは冬ごもりに入れるのではないかと思いました。

このあたりの家の横の柿の木には実が鈴なりについていましたが、なぜかクマが来た形跡はありませんでした。(秋田の柿はすべて渋柿、寒いので甘柿は育たない)

知事は、来年、柿と栗を全部切ってしまえと言われているそうですが、栗の木は残しておかないと、クマがさらに下に降りていくと思います。

冷温帯のドングリであるブナやミズナラが弱ってきているのなら、今の温かくなった気温に合わせて、山にクヌギなどのドングリを植えたらどうだろうかと思いました。

クリの木にびっしりできたクマ棚

クリの木の下にたくさん落ちていたクリの枝。母グマが子グマに落とし与えたか。

田んぼや畑も見せていただきました。この辺りは、田畑と山がつながっていました。

クマが稲穂を食べていたという現場も見せていただきました。

この時期、ブナやミズナラはもう落葉していますから、山の上の方は灰色っぽい樹皮の色です。

黄色に色づいているのはまだ落葉していないコナラです。

秋田に来て、やはり人工林が多いなと思いました。(人工林率50%)

秋田でもこのあたり人工林は放置されており、林内にはシダ植物ぐらいしかありませんでした。

スギの人工林の中

最後に、この山の尾根まで登りました。尾根はブナの純林でしたが、どれも木が細かったです。

拡大造林時に山裾から尾根まで雑木林を皆伐して、山の下半分にスギを植林、上半分は放置したのでブナ林に戻ったのだと思います。ブナの幹を丁寧に調べて歩きましたが、クマの爪痕は、古いのも新しいのも皆無でした。

尾根の細いブナ林

地元の80歳を超えた長老が、山からの湧き水が昔の1割!にまで激減していると言われているそうです。雑木林を伐ってスギを植えたことや、田んぼ整備が原因だそうです。山がどんどん荒れて保水力が失われてきているということは、このあたりに住んでいる方は皆さん知っていることだそうですが、どうしたらいいかというところまでは、いっていないようです。

2日目の夜も、秋田市やその他の地域から秋田県民の皆さんが集まってきてくださいました。みなさんは、熊森の話を食いいるように聞いて下さいました。

集まってくださった皆さんとの語らい

集会後、10名くらいで横手まで行って夕食をとりました。森の再生、人身事故防止、田畑の被害防除etc、個人の活動には限界があります。

里や集落に出てきたクマを山に押し返すには、当面、犬や花火などで脅すことも必要ですが、何と言っても根本解決は秋田の山にクマを養えるだけの餌のある森を再生して、昔のように棲み分けを復活させることが必須です。秋田にも支部を作って活動したいという話をすると、皆さん次々と会員になってくださいました。

何とか秋田でも、組織的な活動ができるようにしていきたいです。支部づくりにご協力をいただける方は、ぜひ本部までお知らせください。

22日は、横手盆地の西側にある山間部で暮らしておられる方を訪れ、周りの山や秋田での暮らしをじっくり見せていただきました。

今回は駆け足でしたが、やはり現地を訪れ、山や田畑を見せてもらって、地元の皆さんと語り合えたことの収穫は大きかったです。

最後になりましたが、横手市で泊まったホテルの窓から見た雪をかぶって真っ白になった鳥海山の神々しさが今も頭に焼き付いています。あとで写真に撮ろうと思ったら、雲に覆われてしまい、いい写真が撮れませんでしたが、一応パチリ。

雲に覆われてしまった、はるかかなた山形・秋田県境の鳥海山

クマなどの森の動物と棲み分け共存することは、日本文明を支えてきた水源の森を未来にわたって確保することであり、地球環境面からも精神面からも秋田に住む子供たちをはじめとするすべての人間の幸せにつながると私たちは思います。

今後、秋田県各地で集会を持って、クマ問題をどう解決していくか、皆さんの叡智を出し合う機会を作っていきたいです。

3日間、秋田の皆さんに大変お世話になりました。心からお礼申し上げます。(完)

熊森本部が秋田県のクマ出没現場と背後の山を顧問研究者と視察① 11月20,21,22日

今年の夏の記録的な猛暑も関係していると思われますが、東北地方の今年の山のドングリ(ブナ、ミズナラ、コナラ)の実りは前代未聞の大凶作となりました。

中でもブナは元々豊凶が激しいのですが、昨年度の並作と打って変わって皆無に近い状況です。(ブナには、よくあることです。秋田では2019年も2021年もブナが大凶作)

冬ごもり中の数か月間、飲まず食わずで暮らす生態を持ったクマは、ブナなどのカロリーの高いドングリを食べて、冬ごもり前までにおなかの周りに分厚い脂肪層をため込んでおかないと、生き残れません。柿やリンゴでは命は繋げても冬ごもりはできません。

熊森本部作成

冬ごもり前の食い込み用ドングリが得られない多数のクマが必死になって、里や時には市街地にまで餌を求めて出て来て、過去最多の人身事故が発生しました。もちろん、クマ捕殺数も過去最多となっています。

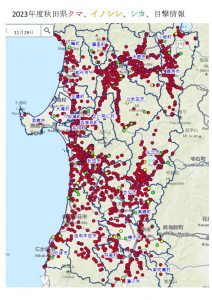

東北地方の山の状況は、山に入り続けている各県の方々から電話でそれなりに情報を得ていましたが、東北6県の中でもクマ生息数が最も多いと思われる秋田県では、11月末現在の人身事故件数69件、クマ捕殺数2000頭以上(秋田県クマ生息推定数4400頭)という最も大変な状況です。

クマ目撃情報

秋田県庁 HPから(2023年11月29日現在)

これまで熊森本部は2012年に経営破綻した秋田県の八幡平クマ牧場に残された29頭のクマたちの救命に立ち上がったことで、鹿角市や北秋田市の阿仁などを何度も訪れ、マタギの方に秋田の山を案内していただくなど、それなりに秋田の山のクマの餌事情を見てきました。

しかし、近年、まして今年の史上最大のクマと人の異常事態には、ただただ驚くばかりで、何とかできないかとやきもきしてきました。残念ながら、秋田県にはまだ支部がないので、新潟県支部長が10月4日、朝帰りが遅れ人に早朝見つかって作業小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町の親子グマの救命に駆けつけた以外、実践活動ができていませんでした。

事務所が連日パンク状態のため遅くなったのですが、やむにやまれぬ思いで、熊森本部は11月20日21日22日の3日間、森山名誉会長、職員の吉井で秋田県を訪れました。本部クマ担当の職員たちは、近場のクマによる人身事故防止対策などに連日走り回っており、「気持ちは秋田ですが、残念ながら今は秋田までは無理です!」という悲鳴状況でした。

今回、数十年間全国各地の山を歩かれ、現場で研究されてきた森林生態学者の主原憲司先生にご同行いただきました。秋田の地元の皆さんのご尽力で、3日間びっしりつまった現地視察を、次に簡単にご報告させていただきます。

自動撮影カメラの電池とSDカードの交換にボランティア大活躍:兵庫県波賀町

9月1日、熊森本部職員羽田はボランティアさん4名と共に、兵庫県宍粟市にある(公財)奥山保全トラスト所有の戸倉トラスト地に赴きました。

赤線内がトラスト地 土色部分はスキー場

熊森がトラスト地内の動植物の調査を17年間継続中

2006年に購入したこのトラスト地は、東西に細長くて、一番上は鳥取県と兵庫県の県境に位置する赤谷山山頂1216メートルです。面積は広大で120ヘクタールもあり、購入当時から日本熊森協会の調査研究部が、動植物の生息調査を続けてきました。

山の下の方はコナラやクリが中心、上の方はブナやミズナラ、トチを中心とした生物の多様性が保たれた原生的な巨木の森でした。森からの大量で清らかな湧水が印象的でした。

周りの山々は戦後のスギの人工林で埋め尽くされてしまった感じですが、この山主さんは若くして大阪に出られていたので、山の下の方の一部を植林されただけで、奇跡的に?自然の森が残されたのです。

初めて山主さんにお会いした時、「どんな動物が棲んでいますか」と聞いたら、「クマさん!」とうれしそうに答えられたのを思い出します。

購入当時は、まだふもとの集落に多くの方が住んでおられ、ナショナル・トラストって何だい?別荘を建ててもうけるんかなど色々といぶかしがられたものです。それでも、秋になると谷がモミジなどの紅葉で赤くなること、谷川には30センチくらいのヤマメがいて、女でも手づかみで捕まえられたことなどいろいろお話しくださいました。なつかしい思い出です。

そんな集落の皆さんでしたが、雪が年々少なくなってきて、スキー場経営(戸倉スキー場)も苦しくなられたもようで、だんだんと集落に空き家が目立つようになっていきました。

森の方も、温暖化の影響か、ナラ枯れが進み、ササが消え、年々急速に劣化していきました。今や、森がスカスカになってしまって、見るも無残な姿になってしまいました。

森購入当時は動物たちも多くいて、クマの糞や足跡も簡単に見られましたが、今は見られなくなってしまいました。

現在、戸倉トラスト地内には10台のカメラが設置してあります。今回は、川沿いに設置した手前の4台に絞って、電池とSDカードの交換を行いました。

チシマザサが消えた林内

この日は気温26℃。景色もなんだか涼やかに見えました。

ボランティアの方々と作業

カメラ1台につき、8本の単三形電池と1枚のSDカードが必要です。ボランティアの方々にカメラの説明をしながら、順番に1台ずつ交換作業を進めていきます。

電池の向きやカメラスイッチのONとOFFなど、間違えてはならないポイントがいくつかあるので、注意力を集中させねばなりません。皆さん真剣に根気強く取り組んでくださいました。

熊森はボランティア団体なので、会員の皆さんがこうやって無償で手伝ってくださいます。本当にありがたいことです。

作業中のボランティアさんたち

この日は雲がかかってやや涼しい日でした。カエルなど水辺の生き物がたくさん見られた一方で、ヤマビルがものすごい数いました。長靴とズボンの隙間をガムテープで塞ぐなど、万全の対策をして臨んだので、誰一人血を吸われずに済みました。

回収したSDカードの中をチェック

シカとイノシシが少し写っているだけでした。

オスジカ

以前はクマをはじめ野生動物たちが多く映っていたそうで、少し悲しい結果ですが、これからも調査を続けます。

山からの湧水の量も年々激減してきています。

日本の山の荒廃は、

1,人工林を造り過ぎたことだけではなく、

2,クマたちが生息していた1級の天然林も急速に温暖化で劣化していっている事実

を、マスコミは国民に伝えるべきです。

でなければ、最近なぜクマが山からどんどん出て来るようになったのか、奥山調査などしない国民には理解できません。

その結果、人間活動の被害者であるクマが、まるで加害者のように誤って報道されています。(完)

比叡山でも登山道を外れる時はクマ除け鈴などが必要

京都府と滋賀県の境に位置する比叡山の人工林率は74%で、スギ、ヒノキ、モミなどが多く、恒常的にクマが棲める環境ではないと思われます。しかし、ときたま、クマが目撃されることがあり、一時的に滞在することはあるようです。

8月11日、比叡山(京都府側)の登山コース付近で、京都一周トレイルランニング中の女性がクマと遭遇してひっかき傷を負いました。

さっそく熊森本部は事故の原因を探るため現地へ。

叡山電車で八瀬比叡山口駅へ向かい、そこから叡山ケーブルで500m以上の標高差を上がり、そこから修学院方面へ下っていきます。整備された登山道が山の中を続いており、登山というよりハイキングを楽しめそうな道でした。

叡山ケーブル八瀬駅

登山道を外れて歩いたためにクマと遭遇か

有名な場所だけあって登山客はかなり多かったです。

今回の事故は登山道ではなく脇道で起きてしまったようです。

クマはとても賢くて慎重な動物であるため、人間と遭遇するのを回避して、登山道を避けて移動していたと考えられます。

しかし、登山道を外れて脇道へ逸れてしまうと、人間は来ないだろうと安心していたクマと突然鉢合わすることが考えられます。

びっくりしたクマが人をひっかいて逃げようとして、人身事故が発生した可能性があります。

青線が登山ルート

事故は赤線で示した脇道で発生した可能性が高い

事故後、いたるところに行政が設置していた熊出没注意表示

この写真の右側が登山道。それを外れて左へ行くと・・・

狭い尾根が続き、木々で視界が悪くなってきます

比叡山にはクリ、コナラ、クヌギなどが生育している場所もあり、シカやヘビ、トカゲといった生き物を観察できました。

熊森から

クマと遭遇しないために

クマと急に遭遇してしまうことを回避するためには、クマ鈴、ラジカセ、大声、手をたたくなど、人間が近くにいることを早い段階でクマに知らせる必要があります。正規ルートから外れて歩くときは特に注意が必要です。今回の事故を受けて、ケーブルやロープウェイの駅に、パンフレットを置くといいなと思いました。

クマの見回りを続けている地元会員の要請で本部クマ担当が緊急出動するも、地元はクマに寛容

兵庫県のクマ生息地である新温泉町に住む本多会員は、80歳を超える高齢ですが、クマが殺されないか心配で、毎日車でクマパトロールをされています。早朝、川でクマが水浴びしているのを見た時など、うれしそうにクマのことを語られます。

本多会員は、以前、経営する梨園でクマが昼寝をしていたのに気づかず、入っていったことがあります。突然の人間の出現にびっくりしたクマは、本多さんの体の上に乗ってきて取っ組み合いになりました。その時、間近で見たクマの目の純粋さが忘れられないそうです。クマは明らかに人間を怖がっており、転がるようにして逃げていったということですが、本多さんはお怪我をされました。

以来、本多さんはクマを守りたい気持ちが強くなり、母グマが悲しんでいるからと住民に話してイノシシ用箱罠にかかっていた子グマを逃がしてやったこともあります。

7月31日朝、本多さんから、隣町で昼間にクマが出ている所がある。捕殺されるかもしれないという連絡があり、本部クマ担当の水見、羽田は、直ちに現地に緊急出動。本多会員と合流して、地域の方5名に聞き取りをしました。

目撃情報をまとめると、

・クマは、朝8時から10時くらいの間に、川下から川上に向かって川を移動しながら水浴びをしたりして移動していた。

・川すその茂みを伝って、川沿いのびっしり実がついているオニグルミの木を観察しながら歩いていた。

・国道の橋の下で川の水に浸かっていた。

・川の近くの畑で休憩しているのを私に目撃されると、クマは逃げていった、等々。

住民の方々は、クマは移動しているだけやし、とクマに寛容でした。

このクマは住宅地の中を白昼堂々練り歩いていたわけではなく、住宅地の外周を流れる河川を利用していただけのようでした。ここ数日、酷暑で人も大変ですが、クマも暑いので水量のある水場にきて水浴びをしていたのでしょう。このような例は全国各地であります。

今回のクマは、川沿いのオニグルミの実を食べる予定で下見も兼ねて出て来ていたのかもしれません。結果的に、捕殺される恐れはないと判断。本多さんも一安心。本部緊急出動を終えました。

地域住民の方や役場の方には、川の近くに行く場合はクマがいることが予測されるので、鈴や手をたたいて音を鳴らしてくださいとお伝えし、草刈りなどの環境整備が必要な場合は当会にご連絡くださいとお伝えしておきました。

橋の下で、朝、クマは川の水に浸かっていた

この川べりの茂みを伝って歩いていた

川沿いに生えているオニグルミの木をクマが観察していた

地域によっては、オニグルミの実が青くて柔らかいうちにクマが食べる

今年は山の実りが悪いと言われています。兵庫県でも新たなナラ枯れの場所があります。そのためか、クマが山から出てきて目撃される例が多くなっています。

クマ対策でお困りの場合は当会にご連絡ください。

当協会は、殺さない対応策を実施します。

地域でクマ対策講座(無料開催)もできます。

【お問い合わせ】

TEL 0798-22-4190 mail field@kumamori.org

日本熊森協会本部 野生動物担当 水見・羽田

P.S

現在日本の野生動物学研究は利権がいっぱいの西洋思考のワイルドライフ・マネジメント派に牛耳られており、兵庫県森林動物研究センターの所長をされたある高名な研究者も、「日本人は殺生を嫌うから駄目なんだ」と公言されています。

責任を取りたくないので、すべての行政は肩書のある研究者たちの野生鳥獣捕殺一辺倒対応に従っています。

しかし、熊森は、無用の殺生をしない、生きとし生けるもの全ての命を尊厳する祖先の文明こそが正しくて、豊かな水源の森を残して今日の日本文明の繁栄を築いたという認識です。

このため、熊森は現在日本で多くの研究者から異端児扱いされていますが、無意識ながらも祖先の影響を受けている一般庶民からは、受け入れられることが多いと自負しています。

ただ、今、みんなで声を上げないと、この素晴らしい生命尊厳思想が日本国から消えていく恐れがあります。熊森に賛同してくださる方は、とりあえず熊森にご入会いただき、賛同の意思だけでもお示しください。

兵庫県宍粟市戸倉トラスト地で野生動物を調査

自動撮影カメラで野生動物の生息状況を調査

6月17日土曜日、(公財)奥山保全トラストが所有する戸倉トラスト地の野生動物の生態を調査するために、自動撮影カメラを設置しに行きました。

白破線内がトラスト地

これまでは尾根筋にカメラを設置していましたが、今後は川筋をメインで調査することにしました。理由としては、

1、川は多くの動物が利用するので、どんな動物がいるか、どんな行動をするかが分かりやすい

2、同時並行で川の映像を撮影することで、水量など川の様子の変化をしることができる

トラスト地内の谷川

今後、継続してデータを収集し、上記の2点を調べていきたいと思います。

継続的にデータを蓄積するために、尾根筋にもこれまで通りカメラを1台設置することにしました。

調査では川筋に合計9台のカメラを設置する予定です。戸倉トラスト地は中心を西から東に向かって赤谷川という川が流れています。その川を上流へ遡っていきながら、野生動物が現れそうな場所にカメラを設置します。移動や設置に時間がかかるので、今回は川筋4台、尾根筋1台の合計5台の設置を行うだけで精いっぱいでした。

自動撮影カメラをセット

カメラは付属の紐か針金で頑丈な木に固定します。雨を避けるために金属製の傘を必ず設置します。

川沿いは大きな岩や倒木が点在し、崖や急斜面があるので移動が大変でした。怪我のないように細心の注意を払って行動しました。

今後は定期的にSDカードと電池の交換を行い、異常などがないか入念にチェックしていきます。

戸倉トラスト地を少しでも野生動物たちにとって棲み良い環境にしていけるよう、頑張ります!

以下の写真は、以前、このトラスト地で谷川に浸かっていたクマが撮影されたものです。

谷川に浸かるクマ 2,016年日6月27日

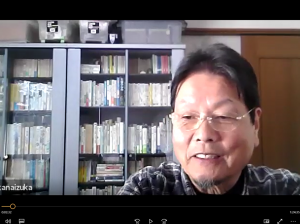

森の劣化によるクマ個体群の衰退 ー捕殺より 森の生産力の回復をー 金井塚務氏に聞く

メディアは「クマが出て騒動になっている」という事象しか伝えません。今森の中で何が起こっていて、今後どうしていかなければならないのか。宮島や西中国山地で野生生物の研究を進める環境NGO広島フィールドミュージアム代表 金井塚務氏にお話しいただきました。

生息地を移す「ドーナツ化」

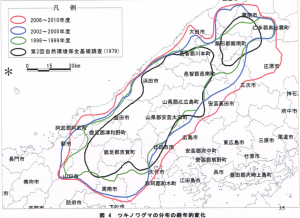

広島県では1975年に初めてクマの有害鳥獣駆除の事例がでて、それ以降年々有害鳥獣駆除が増えています。西中国山地ではクマが絶滅の恐れがあるという指定を環境省より受けています。1994年に狩猟禁止の措置がとられたが、そこから急に有害鳥獣駆除が増えました。2000年以降は隔年ごとに大量出没が見られ、広島県では2002年、2004年と大量捕殺されました。隔年で出てくる傾向が3回くらい続いた後、それが3年、5年と間遠になってきて、それもクマが集落にそれほど多く出てこなくなっています。個体群が縮んできているという恐れがあります。

西中国山地では、5年毎に再捕獲調査という形で個体群推定の調査をしています。信頼度としては疑わしく絶対数が推定できるわけではありませんが、繰り返して調査をすると、一定の傾向は見て取れます。中核地域の生息数に一定の係数を掛けて、ランク分けされ地域の面積を掛けて、全体の頭数を推定します。ところが目撃された外周を生息域と呼んでいるので、生息域というのは年々広がっています。面積が広がると、広がった分だけ数が増え、過大に見積もってしまう可能性があります。しかし、中核地域、本来の生息域では、生息密度が低下している可能性が高い。例えば細見谷地域でビデオカメラを設置して調査を続けていますが、クマの痕跡やビデオカメラに写る頻度が年々低下しています。クマが本来の生息地で生活しきれなくなり、生息場所を移す「ドーナツ化」が起こっている可能性があります。「生息域が広がる」というのは、クマの数が増え人口爆発が起こって広がっているのではなくて、クマが生産力の落ちた奥山から分散して人間の生産物に依存する生活に適応しながら、里へ広がってきているということなんです。

深刻な森の劣化

一方で森はというと、1960年代に広葉樹林帯を大面積皆伐し、そこにスギ・ヒノキの造林地を増やしていきました。川にはダムがどんどんできて、支流には砂防ダムができて、「森の生産物が川を伝って海へ流れて、干潟を養ってまた戻ってくる」という循環が切られていきました。川を遡上してくるサケ科の魚などが森に帰っていけなくなる。私たちは調査をして、クマはサケ科の魚、渓流魚を冬眠前の秋にかなり集中的に食べていたのではないかと考えています。それが断ち切られてしまったのが、1970年前後。サケ科の魚が豊かな地域の人に聞くと、「今でもクマは魚を捕っているよ」と。環境があれば食べるんです。そういう環境が失われてしまったことが問題なんです。魚は毎年上がってくるので、安定的に捕れ、栄養価が非常に高い上に消化率も高い。ドングリが重要でないとは言わないが、栄養的にも消化の面でも動物質に比べてあまり優秀ではありません。さらに、クマは春から夏にかけてのハチ、アリ、アブを食べ、昆虫など動物質のものに頼ります。今山では、集中豪雨などで表土層が流され、そうした昆虫類が減少してしまってあまりいません。そのことがクマをはじめとする野生動物にかなり深刻な状況を生んでいます。

西中国山地の裾野はずっとクリ林が広がっていました。1950~1960年代、戦後復興の枕木としてどんどん切り出され、クリがなくなる。さらにはクリタマバチでクリがやられる。ミズナラ、コナラくらいしかなくなって、ごくごく限られたものに頼らざるを得なくなったクマたちが、高密度に生活できるわけがない。一方で人は二次林の利用をやめて、都会へ出て行き、過疎化していきます。残るのは利用されない二次林。そこにコナラ、クリが残る。そこがクマや野生動物の利用の場になるのは当たり前のことです。森は冷温帯落葉林が外観としてはあるが、その内容はかなり劣化していて、大型野生動物を養うだけの生産力がなくなっている、それが原因なんです。クマが増えているというが、集落周辺が増えているだけで、奥山には全く増えている傾向はありません。

対処療法ではなく、根本解決を

【熊森】現象だけ見ていると「激増」となって、有害捕獲を前提として生息推定数を出して、大量に捕殺しています。それを繰り返してしまうと、新潟、石川のような生息数が安定していただろうという地域においてすら、絶滅の危険が出てくるのではないでしょうか。

なります。むしろその方が危険。実際にはドーナツ化が起こっているのに、事故を起こす率が高まって、それを全部除去してしまうと、個体群が衰退してしまいます。歴史的に森林の状況や河川の状況を見て、生物層がどれだけ劣化しているのかを考えると、増える要素がない。東北にしても中部山岳地帯にしても森林の生産力、樹木だけでなくて川の生産力が劣化しています。これは自然の問題というよりは人間の社会政策の失敗です。

里に出たクマは何度でも奥へ持って行って放獣するということを繰り返す必要があります。行政は「住民の反対がある」と放獣をしようとしないが、こういう危機的な状況だからと対策をとらねばならなりません。

環境省はガイドを出し800頭を超えたら、超えた分は捕殺してよいと言っているが、その根拠はありません。有害鳥獣駆除をベースにした個体数推定をすると簡単に800頭を超えてしまいます。それは捕殺するための数字であって、本来の個体群維持になっていません。目撃数や、有害鳥獣の捕獲数をベースにして調査をする個体数推定数というのは無理がある。もっと条件を厳しく吟味しなければなりません。環境省にしても林野庁にしてもシカやイノシシの個体数が増える政策ばかりしています。うっそうとした森林にしていけばそんなにシカやカモシカは増えません。だいたいクマが増えるとシカの個体数を抑えることができます。林道を通したり、斜面を切って風力発電やメガソーラーを設置すると森林を傷つける、それでイノシシやシカが爆発的に増えて被害が出る。解決策としてジビエなどが出てくる。そんなマッチポンプ的な政策ではなくて、本来の森林の生産力を復活させる予算を組むべきです。

【熊森】捕殺抑制をしながら、生息地を回復すべきと自然保護団体としては訴えていて、クマの研究をしている人こそ言ってほしいのですが。

大学に籍を置くと、政策に反するようなことはなかなか言えない。例えば県立だと県の方針を下支えする役割を負わされたりするので、そういう立場でしかものを言えないのではないでしょうか。

森林・河川の生産力の復活

【熊森】私たちも奥山の生産力を高める活動はしていますが、森林の劣化の方が勢いが強く、転換をしていくことは容易ではありません。その間、絶滅に至る地域が出てきてしまいます。奥山の回復をしながら、どのように中山間地域の人は、そして私たち自然保護団体はクマと付き合っていけばいいでしょうか。

今はある意味で「耐える時期」です。奥山の生産力を回復するには時間がかかります。人間の生産物でクマの命をつなぐのは最低限にしておかないと、野生本来のところでの生活が難しくなるので、兼ね合いは難しいですが、10~20年は人間がエサを媒介して接触しないようにしつつ、なんとか奥へ戻ってもらう。戻ってもらう先も、例えば河川上流の一定の地域での釣りを禁止にして、あまり勧められたことではないが養殖的な工夫をなどしてそこにいた在来魚を増やす努力をする、沢沿いの森を優先的に復活させるといったことを続けていれば20~30年でかなり回復すると思います。しかし、行政は手を打つことをなかなかしません。西中国山地の保護計画のなかでも「クマが生活できる自然を回復させる」という項目を入れたが、予算措置がとられていません。本来はそこに予算を投下して、生息地の環境を整備視することを通じて事故防止のための予算執行へと変えていく努力をしないといけません。今林野庁が目指している皆伐政策は間違いです。間伐でも複層林化を目指す間伐で、まず沢筋を復活させれば、部分的でも復活の兆しが見えていくだろうと思います。

【熊森】使っていない林道は閉じたらいいのではないか。森を回復させる提案としてはあり得るのかなと思うのですが。

あり得ます。林道を潰すと森が復活する。それと同時にいらない砂防ダムを撤去すべきです。ほとんど土石流は皆伐後の人工林や林道の路肩から起こっている。林道の開発と皆伐が原因です。それを止めれば砂防ダムも撤去できる。物質循環の「血管」の役割をしている河川を復活させる努力をしないといけません。それが日本全体の生産力を高めることにもなります。河川の三面張り護岸工事で伏流水が遮断されたりしているが、流水が海を養うということ、自然があらゆる面で我々の生活維持のベースになっているということを政治や社会政策に携わる人が持たなければなりません。また、森林についても、今までは材としてしか見なかったが、森林の持つ生産力が我々の暮らしにどういう意味を持っているか、評価に入れなければなりません。

人身事故を防ぐには

基本的にはクマがパニックに陥らないように心掛ける。住宅街などクマにとってあまり馴染みのないところだと、どうしても緊張状態になるので、そうしたところでは事故が起こりがちです。不安でいる動物の前に突然人が出てきたりするとパニックになってしまいます。そこで正面突破を図るクマに小突かれたり噛まれたりして事故が起こります。逆に人里離れたところでは、人もクマもある程度慣れているので、穏やかな接触で、避けることができます。要するに人も動物も「落ち着いた出会い」をすれば、まず事故は起こりません。犬をけしかけるとか、大騒ぎするとか、クラクションをならすとか、追い立てる、追い詰めるというのは効果としてはマイナス。茂みのなかで近距離でばったり出くわす、子グマが好奇心でなんだろうと人間に寄ってくるといった避けようがない事故はいくつかありますが、避けることができるのは、ばったり出くわすことを止める、緊張を強いるような行動を避けるということです。例えば夕方散歩をするときも一人では行かず、複数で話しながら行くと、相手にも気付いてもらえます。

クマも不安になると暗いところや狭いところに逃げ込もうとする、それが家の中だったりします。そしてわーっと追い立てるとますますパニックになって大暴れする。それをしばらく放っておくと、クマもあきらめて寝てしまったり、ゆっくり休んだりするので、それから処置すればそんなにひどいことにはならないわけで、もう少し寛容になる必要があります。それからメディアの責任は大きいと思います。追いかけ回して、大したことはなくても、リポーターも大声を上げてわめきながらリポートしている。

寛容さの必要性

【熊森】この山の状況だと、オニグルミやクリとか食べているのであればそっと見守って山に戻るのを待つくらいの寛容さが必要ではないでしょうか。

食べたら帰るんです。帰れる状況を作ってやるのが重要です。それから集落周辺の柿もぎをやっているのもあるが、これもケースバイケースだと思うのは、柿を目当てにやってきたクマがそこに柿がないとなるとさらに里に来てしまう。飢えているということには変わりないので、さらにエスカレートしていきます。だから一番は出てこないようにするのが大事だが、それができなければ、当面柿の数を減らしつつ、ある程度はそこで柿を食べてしまってもいいくらいの余裕はあっていいと思います。それと家には入られない工夫は必要です。

【熊森】うちの会はこういった山の状況なのでカキを食べに来るのは許してほしい。ただそうは言っても人身事故が起こる可能性があるところには、カキをもいでクマの通り道におくということをしている。

何でもクマにエサをやればいいという発想ではいけないが、緊急避難的にはそれも必要だろうと思います。ただ出口戦略をよく考えて対応しないといけません。

【熊森】あくまでも奥山の回復をする間の、絶滅回避の緊急対策として、検証しながらしています。

大異変!秋の奥山自然林の中が食料ゼロと化していた 岐阜県本巣市根尾

10月29日、公益財団法人奥山保全トラストが所有する岐阜県の奥山自然林175ヘクタールの秋の実り調査を行いました。

頂上は1170m、うーん、いい森です。見渡す限りの山々がトラスト地。とにかく、広大です。

参加したのは本部から昆虫研究者とスタッフ3名、あとはクマ大量捕獲罠に規制をかけてほしいという熊森署名を今年4000筆以上集めた岐阜県支部の皆さんで、総勢20人。みんな自然保護と向学心に燃えています。

昨年夏に撮影された山の写真を見て、クマの痕跡が見られるのではと、期待して行きました。

2019年8月撮影

立派な集落が残っていましたが、廃村になっていました。

元の山主さんが軽トラで私たちに会いに来てくださいました。90才というのに、ものすごくお元気です。

この集落はかつて積雪が4メートルもあったそうです。

昔はこの山に、ウサギや山鳥など生き物がいっぱいいたそうです。

冬は毎年集落で6頭ぐらいのクマを捕っていて、みんなで食べたもんだとそっと教えてくださいました。

どんな生き物たちがいるのだろうか。久しぶりに下草の生えた自然林に入れて、兵庫県本部から来たスタッフたちは感激です。

この山にはまだシカが入っていないのかとも思いましたが、しかし、よく見ると、道の両側の草は先端のないものが多いです。

少しはシカが入っているようです。

三段滝は、やはりすばらしかったです。

突然現れた三段滝

しかし、こんなに大勢で一日中歩いたのに、見つけたドングリはなんとゼロでした。

ミズナラの木が枯れてしまった後の山なのだそうです。

若いミズナラの木を少し見つけましたが、もちろんドングリは一粒もなっていませんでした。地面にも一粒も落ちていませんでした。

堅果ゼロ!

秋の自然林の中は、色とりどりの液果が美しいはずと期待して行ったのですが、全く実りがみられませんでした。

液果は、昆虫がいて受粉してくれないと実らないのです。

液果ゼロ!

ヤブデマリも実りなし

兵庫県と違って岐阜の山はまだ野生動物たちが住めると思っていたのですが、これでは何も住めません。

岐阜県もか。

なんだか恐ろしいことが日本の山で起きていると思いました。

もちろんクマの痕跡もゼロでした。出会った動物もゼロ。

山から生き物たちの気配が消えていました。

みんな食料を求めて里の方に移動してしまっているということです。

里に出て来るようになったクマの数を見て、クマが山で増えていると言っている研究者がいますが、食料が何もないのにどうして山で増えられるのでしょうか。

みんなで勉強しようと、この日、奥山生態学に詳しい研究者に同行してもらったのですが、ほとんど何も説明していただくものがありませんでした。

なんてこった。

岐阜の奥山の実態を調査して怖くなってきました。

何とか、食料になるものを山で育てないと、これでは棲み分けができません。

こんなことになってしまって一番困っているのは森の動物たちです。

次に困るのは、山から出てきた野生動物たちに農作物を食べられてしまう農家の皆さんです。

気持ちが沈んでいく参加者たち

うーん、こうなったらもう常識にとらわれない思い切った対策が必要です。この事態を放置していたら、人間も水源の森を失います。

動物たちに帰れる森を!山に昆虫と実りを取り戻せ!

京都府与謝野町でクマによる人身事故現場を調査

現地のクマ生息地の山は、凶作の上にナラ枯れが深刻、エサ不足が懸念されます

10月24日、京都府与謝野町でクマによる人身事故が発生したと報道されました。

熊森本部は、近畿圏で発生するクマによる人身事故の現場を訪ね、お怪我をされた方をお見舞いし、再発防止対策を伝えたり、再発を防ぐお手伝いをさせていただいたりしています。

10月26日、熊森本部スタッフたちは現場へ急行しました。

お怪我をされた方のご家族と少しお話が出来ました。現場は、ご自宅の裏のクリの木付近とのことです。お怪我をされた方は、24日の朝8時頃、金属製のヒバサミを使って栗拾いをされていました。栗を拾い終えて帰るころ、クマが茂みから突然出てきて、背後から耳を引っかかれ、男性が転倒した後にクマは来た道を逃げていったそうです。幸い、命に別状はなかったそうです。

今年は、京都も山の実りが悪いと発表されています。エサが無く、里のクリを食べに来ていたクマと鉢合わせになったものと考えられます。なるべく、クマと人が至近距離で合わないように、この場の草刈り等が必要と感じました。

全国各地で、クマが出来てた、事故が発生したというニュースが後を絶ちません。秋にクマが出てくる原因を考えるには、「クマの生息地が今どうなっているか」ということを調べる必要があります。

くまもりNEWS「もはや末期症状 クマが山から次々と出てくるその訳は?」

熊森のスタッフは事故が発生した現場近くの山の調査をしました。

クマが降りてきた山を下から見ると、ナラ枯れが起きているようには見えません。しかし、山に登ってみると、標高600m程の山の上にある、コナラ、ミズナラが、木の根元から粉を吹きだし枯れていました。

100m歩くだけで、ナラ枯れで、虫の穴が開いている木は15本も見つかりました。

しかし、そのうち5本は、樹液を出して樹皮を修復しようとしていました。

ナラ枯れの原因は、カシノナガキクイムシが木に穴をあけることだというのが国の見解ですが、元気な木であればこのように樹液を出して復活できます。スタッフは、ナラ枯れ以前に木そのものが弱っていると感じました。

この山はクマの棲む自然林なのに、下草が全くありません。下草が無ければ、クマが身を潜める場所や、夏のクマの食料となる昆虫の生息環境もありません。

クマたちは、もう山に棲めないのでしょう。

里だけを見ていると真の原因や対策はわからない

山を見た後、地元の与謝野町役場を訪ねました。担当者は、山の中がこのような状況であることを知らなかったようです。その理由として「里で生活していると、里のことしかわからないから、クマが里に出てきたという情報だけしか問題にならない」ということでした。担当者は、ナラ枯れで山奥にクマがいないことは、あまりにも別世界の話でにわかに信じがたいという様子でした。

事故が発生した現場は、クマ捕獲罠が設置されましたが、1日で撤去されました。担当者のお話では、クマは事故直前に、事故現場の隣の家の柿の木に来てカキを食べていたようです。このカキを、事故後にすぐに隣の家の方が除去してくださったので、被害対策が出来ているか罠の撤去に至ったようです。

全国のクマ生息地自治体の皆さま

クマによる事故が発生した、クマの目撃が絶えない、そういった地域では、クマがなぜ、本来の生息地である山から出て来ているのか調査してみてください。山でナラ枯れが発生していたり、山の実りの大凶作など、大来な異変が発生しています。里に出て来たからといって捕獲していては、クマは滅びます。

どうか、山から降りてきたクマに遭遇しないように気をつけてください。

山の実り大飢饉の今、里の実りをわけてやってください。

人身事故の危険性がある場合は、柿の実を採って山中のクマの通り道に運んでやってください。今年のような異常年、クマと人が安全に棲み分け・共存していくためにはそれしか策はありません。

以下、今回初めて被害対策にきた、新入スタッフの感想です。

初めて事故現場を訪ねました。

事故に遭われた方以外にも町の方のお話もお伺いしましたが、対して気にされていない方から怖くてお墓参りにも行けないんだという方、クマや森の話をしても無関心な方という多様な反応に出会いました。

実りゼロという異常事態が山で起きていることに無関心な方が多いと、人身事故を起こすかもしれないクマは捕殺しておこうとなり、安易な捕殺が暴走するのではないかという印象を受けました。

問題に対し関心を持ち、実際に山に入って原因を探り、対策を考えることの重要性を改めて感じました。これからも、徹底した現場主義を貫き、現地を歩き続けます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ