ホーム > _国会・行政

カテゴリー「_国会・行政」の記事一覧

クマ危険鳥獣と定義、緊急銃猟の導入、環境省が法成立後にパブコメ、6月19日〆切

(環境省のクマに関する最近の法改正)

2024年4月 クマ指定管理鳥獣

環境省は絶滅寸前の四国のツキノワグマ個体群以外のクマ・ヒグマを、シカ・イノシシに次いで指定管理鳥獣に指定し、クマの捕殺を推進する制度を創設しました。

2024年5月 鳥獣保護管理法 第38条の改正に対するパブコメ

環境省は矢継ぎ早に、次は、住宅集合地域に出て来たクマの銃猟を規制緩和するため、鳥獣保護管理法 第38条の改正に着手。「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針 (案)」という表題で、パブコメを取りました。

住宅集合地域に出てきたクマは、警察官の発砲許可を待たなくても市町村の許可でクマ銃猟ができるようにするという内容です。

熊森は、住宅集合地域に出て来たクマであっても、人身事故を起こさせずに山に返すことが可能な場合が多いので、本当にやむおえない場合以外は、原則非捕殺対応とすると明記の上での法改正となるよう環境省に申し入れました。

2025年2月21日 クマ危険鳥獣、緊急銃猟

閣議決定が終わって出て来た環境省案を見て、熊森は目を疑いました。改正案は38条だけだと思っていたら、(注:閣議決定されるまで、国民は法文を見ることができない)第2条に新たに「危険鳥獣」という名称の定義が追加されており、危険鳥獣とは、 熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼす恐れがあるとして政令で定める鳥獣のことで、クマとイノシシを想定しているとのことです!!!私たちにとって寝耳に水でした。

人であれ、動物であれ、レッテル張りほど恐ろしいものはありません。レッテル張りによって、人々は思考停止してしまいます。ただでさえ、昨今わが国のマスコミはクマへの恐怖を煽る過剰報道にあふれており、クマ=危険という間違ったイメージが国民に植え付けられてしまっているのに、さらに法律で、「クマ危険鳥獣」と定義されてしまうと、クマ=危険鳥獣→捕殺するしかないとなり、ますますクマの殺処分が加速されて、豊かな水源の森を造ってきた平和的なクマが絶滅させられてしまう恐れがあります。

熊森は、クマの絶滅を心配する猟友会の方々にも入ってもらって、本部・支部をあげて、クマ危険鳥獣の定義付けを止めようと記者会見をしたり、環境省、衆参国会環境委員会議員に訴えて回るなど、総力を挙げてクマ危険鳥獣の法定義を止めようとがんばりました。

2025年4月17日 改正法案成立(浅尾 慶一郎 環境大臣)

あと一歩のところで力及ばず、残念ながら、改正法案は環境省の原案通り通ってしまいました。

2025年5月21日~6月19日 パブリックコメント

環境省はすでに国会で成立した

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の一部改正

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正

に対して、パブリックコメントを国民に求めました。すでに上の法律はもう国会の衆参本会議を通ってしまっていますから、今回のパブコメで国民が何を書いても、内容が変更されることはありません。

提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮するので、 同一内容の意見が多数提出されたからとして考慮の対象とはならないとの注意書きも書かれていました。

しかし、国民がどのような意見を持ったかは記録に残りますので、以下に熊森の見解を示します。

熊森の見解

今回の改正の趣旨を読むと、大型野生鳥獣による人身被害や生活圏侵入の深刻化を受けて、「危険鳥獣」の政令指定および「緊急銃猟」の制度導入などが示されているが、その背景分析や地域差の考慮がなく、制度設計として一番大切な部分が抜け落ちていると感じる。

まず、「大型獣の生活圏侵入が相次いでいる」の原因分析が見当たらない。出没を減らすための制度改正でなければならないにもかかわらず、なぜ彼らが人の生活圏にまで出てきてしまうのか、という根本的な問いに答えないまま制度的対応を進めても、問題の本質的な解決には至らない。

クマやシカ、イノシシなどの出没が年々増加しているが、(イノシシは、トンコレラで大量死した地域がある)要因は多岐にわたる。具体的には、広大な放置人工林やナラ枯れによる奥山の荒廃、メガソーラーや巨大風車などの再生可能エネルギー事業の拡大による広大な自然林の伐採、かつての農村地帯の過疎化により草が生い茂る耕作放棄地が増加していること、米ぬかなどの誘引物を用いたシカ・イノシシ用捕獲罠の大量設置が野生動物の行動圏を人間の生活圏に近づけていることなどが挙げられる。さらに、人の生活のリズムや行動パターンの変化も影響していると考える。

また、改正案では「危険鳥獣」として、ツキノワグマやヒグマ、イノシシなどが政令で定められているが、これらを一律に「危険」と断じることには疑問がある。確かに状況によっては人身被害も起こりうるが、クマ類については、本来は争いを自ら避ける平和的な動物であり、人間側の適切な対応により回避・追い払いが可能であることも事実である。特にツキノワグマは、音や光、適切な威嚇行動で山へ戻している事例も多く、箱罠やドラム缶檻を用いていったん捕獲してから安全に山へ返している自治体もある。人間側の行動や土地利用の変化、餌資源の枯渇等によって出没が助長されている点を見落とし、「危険」とのラベリングによって過度な殺処分や恐怖感情を社会に流布させることは、動物との共生という理念から逸脱しかねない。長期的には、正しい知識と適切な対応法の普及こそが、人身事故の減少と共存社会の構築につながる。

緊急銃猟制度の導入についても、極めて慎重であるべきと考える。特に市街地での発砲は、第三者への誤射・流れ弾など深刻な事故を招きかねない。今回の制度では、市町村長が銃猟を許可し、実行部隊として地元の猟友会等が対応することが想定されているが、多くの市町村長は銃器に関する専門知識を持たず、市街地銃猟のリスク評価能力に乏しい。また、現場の猟友会メンバーも、熟練するまでには長い年月と経験が必要にもかかわらず、市街地での発砲や緊急対応の経験がないケースが多く、制度として非常に危険である。発砲責任の所在や訓練体制の明確化、地域住民への事前説明・避難体制整備など、付随的な整備が不十分なまま緊急銃猟を制度化することは、行政としての責任放棄に等しい。むしろ、罠で捕獲して山に放獣したり、誘引物排除、電気柵の強化など、非致死的かつ管理可能な手段の拡充にまず注力すべきである。

さらに、制度設計全体として、人と野生動物の「共存」という視点が欠落しているように思われる。人間の都合のみに基づく対応では、持続可能な野生動物管理は不可能である。地域によっては、動物を観光資源と捉え、調査・モニタリング体制を整えつつ、人間と棲み分けるためのルールづくりや啓発活動を進めている事例もある。そうした多様なアプローチこそ、全国的に共有・拡大されるべきである。制度が一方的に「クマ排除」に偏っていることは否めない。

この改正案はすでに国会を通過しており、制度としての方向性を変更する余地はないのかもしれない。しかし、「どのような視点が欠けていたか」「現場は何を懸念しているか」を残すことは、次なる政策形成への足がかりになる。「危険鳥獣」の定義や「緊急銃猟」の制度化が盛り込まれているが、これらは単なる行政手段の整備にとどまらず、私たち社会全体の「野生動物観」を方向づける重大なメッセージを持っている。だからこそ、慎重かつ多角的な検討が必要であると考えます。人と動物が安全に共存できる社会の実現に向けて、制度的対応はより丁寧で、原因に根ざした、地域に即した設計であるべきと考える。

教育現場では、子どもたちに「自然の摂理」や「他者と共に生きる感覚」を伝えることが重要視されているが、今回の制度が「先に危険を定義し、排除を正当化する枠組み」として認識されると、その教育的土壌が損なわれる懸念がある。制度は法律であっても、社会文化に大きく影響する。今回の法改正は「この動物は危険だ」「見たら排除するべきだ」という認識を強化する可能性が高く、とくに子どもたちにとっては、動物への偏見や恐怖心を助長しかねない。今後の運用や次の制度改正に向けて、「排除と管理」ではなく「理解と共存」の方向へと軸足を移すべきである。

上記政令省令の施行日は令和7年9月1日を予定。

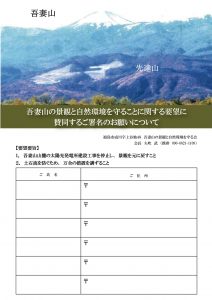

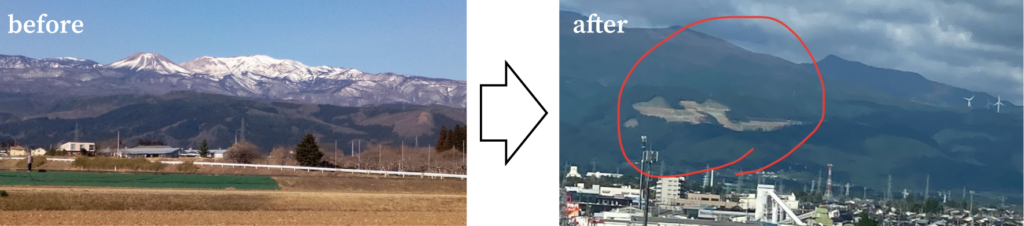

福島市その4 吾妻山メガソーラー 住民団体が林地開発許可に関して市と県に質問状

福島市吾妻山の先達山太陽光発電所(事業面積約60a)は、造成工事などの進行に伴い、山肌の露出が顕著に。景観の悪化、災害発生を懸念する声が市に多く寄せられるようになっています(福島市HP先達山太陽光発電施設 特設ページ)。

令和6年6月2日には、県道(主要地方道 福島吾妻裏磐梯線)へ土砂流出また金堀沢へ濁水流入という災害もすでに発生しています。

あづま山の景観と自然環境を守る会と全国再エネ問題連絡会は、市民の多くの皆さんが大変憂慮されている景観面のみならず防災の観点からも同事業計画に問題があることから、令和7年2月20日福島県と福島市に質問状を提出し、県・市からの回答を求めました。

【質問の概要】

・昨年6月のNo.2、No.3調整池下流の濁流流出によって、下流河川が未整備であることが露呈されましたが、どのような認識をもっているのか。

- No.2 調整池の下流河川の流下能力、調整池からの許容放流量の算定に重大な誤りがありました。他の調整池についても、同様の誤りがある可能性があります。福島県には遊水池ならびに下流河川の設計の見直しを求めますが、見直しをされますか。

- このまま工事が進められると、下流で重大な災害が発生することが予想されます。その認識はありますか。

- 本設工事に先行させて防災工事を行うという原則にしたがって、設計を見直し、防災工事を終えるまで、本設工事を中止することを求めますが、どう対処されますか。

- 防災対策の内容を見直し、希望する住民に住民説明会を開催してください。

以上、専門家の意見や調査に基づき、具体的に問題提起し、計画の見直しなどを求めます。

公開質問状を提出後、福島県庁で記者会見を行いました。

熊森から

春からパネル張りが予定されている先達山メガソーラー事業に関して、今回、専門家が事業計画書の調整池の下流河川の流下能力、調整池からの許容放流量の算定に重大な誤りを見つけ、指摘しました!

工事を止めて、まずこの問題を解決するのが先でしょう。

全国の心あるみなさん、市や県の回答に注目してください。

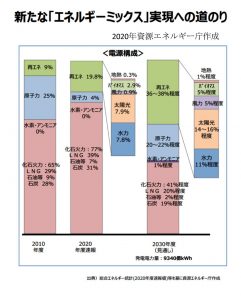

保安林の解除事務迅速は消せたが風力更に推進、第7次エネルギー基本計画2月18日閣議決定

2月18日、資源エネルギー庁が作成した「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。今後3年間、わが国はこの計画に沿ってエネルギー政策を進めていくことになります。(注:法律ではないので国会での審議なし。)

この計画は、資源エネルギー庁(エネ庁)が原案を作り、審議会等で学識経験者たちが審議した結果です。

2050年カーボンニュートラル(二酸化炭素の排出量ゼロ)をめざしてまっしぐらに、再生可能エネルギーや原子力発電を増やしていく内容になっています。これまであった「原発依存度の可能な限りの低減」との文言が削除されていました。

今や欧米では、脱炭素政策に対する弊害にも着目し、脱炭素だけを追求する方向性は見直されてきていますが、日本は見直さずに今後も猛進するようです。遅れ過ぎです。

以下、図表はクリックで大きくなります。

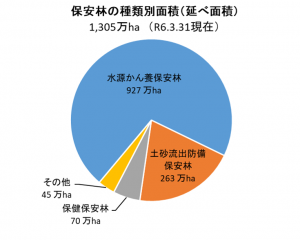

エネルギー基本計画案自体には、様々な問題があります。その中でも奥山水源の森の保全・再生活動に取り組んできた熊森が最も強い危機感を持ったのは、陸上風力の項の、「保安林の解除にかかる事務を迅速に実施する」という1行です。これは、保安林解除を迅速に進めるための規制緩和に着手することを意味しているからです。

一方、風力発電事業者の業界団体である一般社団法人日本風力発電協会は、昨年12月に「第7次エネルギー基本計画に向けたJWPAの提言」を公表し、その中で風力発電事業について、森林法の「公益上の理由」による保安林解除を認めるよう要請していました。

保安林は、水源涵養をはじめとする大切な役割を持つ森林故に、伐採や開発に一定の規制がかけられています。大規模風力発電建設の計画地は保安林であることが多く、これによって森林伐採に歯止めがかかり、計画が止まったり、大幅に遅れているものがたくさんあります。

熊森を初め、全国再エネ問題連絡会に参加している団体や住民は、各地で、保安林では風力発電事業を進めないようにと大奮闘中です。

こんな中、保安林解除手続が規制緩和されると、事業が一気に進んでしまいます。

環境影響評価(環境アセスメント)手続中の陸上風力発電が次々と着工するようになれば、日本国民は大切な水源の森を失ってしまいます。山から土砂が流出します。クマを初めとする野生動物たちはもう山で生きられなくなります。

私たちは、保安林の解除の迅速化、この1行だけは絶対に基本計画に入れないでほしいと、エネ庁に文書で申し入れたり、各地方の経産局での説明会に出かけて行って訴えたり、パブリックコメントで意見を出したり、もう、必死でした。

私たちと共に声を上げてくださったみなさん、本当にありがとうございました。

室谷悠子会長らは何度も東京まで出向き、経産省、環境省、林野庁の担当者や国会議員のみなさんたちに会って、必死に訴え続けました。

全国再エネ問題連絡会のメンバーと「真の地産地消・地域共生型エネルギーシステムを構築する議員連盟」代表の古屋圭司衆議院議員にもお会いして訴えました。

省庁担当者に、なぜ保安林を解除してはならないか説明する室谷会長(左奥)

閣議決定された第7次エネルギー計画を読むと、「保安林の解除にかかる事務を迅速に実施する」は消えていましたが、「国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進める」という新たな文言が入れられていました。

陸上風力を増やしていくために、今後、事業者は、市町村を巻き込んで、再生可能エネルギー開発の促進区域を設定し(ポジティブゾーニング)、保安林解除をめざしていこうとするでしょう。すでにそのようなことになっている地域もあります。水源の森を守るためには、保安林解除が進まないよう国民がもっともっと大きな声を上げていくことが必要です。国土保全及び環境保全の観点を前提にすれば森林破壊を伴う風力発電事業などできないはずです。

エネ庁の皆さんや審議会の先生方には、一度陸上風力の工事現場を視察していただきたいです。現場を見られたら、あまりの環境破壊・自然破壊に空恐ろしくなられるのではないでしょうか。現場を見ずに頭の中だけで考えるから、今回のような計画になってしまうのだろうと思います。

熊森は今後も国会議員や都道府県や市町村の首長さんたち、地域のみなさん、全国民の皆さんに、風力発電による国土破壊・環境破壊がどんなに取り返しのつかないものか訴え続けて行きます。皆さん応援してください。

宮城県で地域の風力発電白紙撤回運動に取り組んでおられる方が、ふるさとの森を守るには、国任せ、行政任せ、政治家任せではだめで、今後は日本国民も住民自治という意識をしっかり持っていく必要があると語られていました。その通りだと思いました。(完)

福島市その3 住民団体が吾妻山メガソーラー工事中止・原状回復等を求め県に請願書提出

住民団体が福島県に工事中止や原状回復を求める請願書提出

2月13日、福島市の吾妻山のふもとにある先達山で建設が進むメガソーラーについて、地元「吾妻山の景観と自然環境を守る会」が福島県庁を訪れ、工事中止や原状回復を求める請願書と、街頭やネットで募った署名8273人分を提出。多くの市民が工事をやめてほしいと思っていると訴えられました。

すでに提出した3915人分と合わせると、署名は1万2千人を超えるとのことです。

守る会は、今後も署名活動を継続するとのことです。

5か月前、県に4000名の署名を提出したのに、県は動いてくれなかった。(写真は当時の福島中央テレビ映像より)

動いてくれない県に動いてもらうために、今回、福島県議会に請願書を出してみたらどうかということになったようです。伊藤達也県議が紹介議員になってくださり、この度無事、請願書を提出することができました。2月定例県議会で審査されることになっています。福島県議会の今後の動きに注目したいです。

地元の守る会の皆さんが、ふるさとの山を守ろうと精力的にがんばってくださっており、熊森も本当にうれしいです。

福島市の動き

昨年、福島市の木幡市長は福島県庁に出向き、 県は山間部の開発許可に慎重に対応するようにと求めておられます。

今春4月から福島市が施行を目指して検討中の規制条例案には、メガソーラーと風力発電施設を実施できない「禁止区域」を設定し、それ以外は許可制とすることが盛り込まれています。

禁止区域はメガソーラーが市内面積の約7割、風力発電施設は市内面積の約3割に及び、砂防指定地や保安林、国指定史跡名勝天然記念物などに該当するエリアとなっているとのことです。

やっとではありますが、福島市にも山を守る流れが出きてきました。

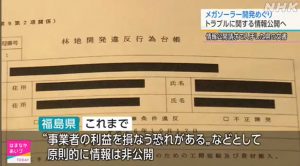

福島県の動き

そもそもこんなひどい開発工事が可能になったのは、福島県がこのメガソーラー事業に林地開発許可を降ろしたからです。

福島県ではメガソーラーなどの再エネ事業建設が相次ぎ、再エネ発電能力は全国最大となっていますが、山林が開発されるケースも多く、一部の悪質業者によるずさんな工事が原因で、土砂が宅地に流出するなどの被害も各地で起きています。

これまで県は事業者に配慮して工事中止の指示や命令を受けた事業者名や開発場所の住所などを黒塗り発表にしていましたが、ことし4月以降は黒塗りをやめて、ホームページで実名公開すると発表しました。

これまでの福島県の林地開発違反行為台帳(NHKテレビより)

事業者より住民の方を大切にすべきなので、違反事業者の実名や工事場所の公表は当然だと思います。

遅れている日本政府の動き

2月12日のアゴラ言論プラットフォームにエネルギーと環境コンサルタントの室中 善博氏が

「米国のデータベースからみる大規模再エネ発電への世界的な抵抗の流れ」という文を寄せておられます。大変興味深い内容なのでお時間のある方は読んでみてください。

室中氏によると、世界各地で大規模な太陽光発電や風力発電プロジェクトが撤退や中止に至っているケースが増えてきているそうです。もはや世界の潮流は、経済的・政策的・自然環境などの理由によって、再生可能エネルギーの大規模プロジェクトの撤退や縮小という動きになってきているとのことです。

一方、我が国は今にも閣議決定されようとしている第7次エネルギー基本計画からもわかるように、2050年カーボンニュートラルめざして脱炭素の御旗のもと、いまだに森林破壊や地域を脅かす開発まで強引に進めようとしています。

自然破壊、環境汚染、台風や豪雨などの自然災害によるパネルの崩落や飛散、そして火災などが強烈な写真とともに発信され、再エネ事業が大きな社会問題となっている中、世界の潮流に乗り遅れ、再エネをいっそう推進していこうという日本の政官財の動きは、ほんとうに理解しがたいと室中氏は述べておられます。

私たちは4年前、再エネによる森林破壊の問題に直面して、地方行政の対策のなさに絶望的な気分に陥りましたが、やっと地方行政も住民の声に押され少しずつ動き出してきてくれました。希望が見えてきました。あとは、国です。

国は、水源の森を守るために、再エネ自然破壊問題を自治体任せにしないで、一刻も早く強力な規制をかけるために頑張っていただきたいです。再エネ業者べったりの再エネ利権議員のみなさんは、再エネによる水源破壊、国土破壊、クマを初めとする野生動物たちの生存地破壊の悲惨な現状を一度現地視察してみてください。(完)

第7次エネルギー基本計画(案)及びGX2040ビジョン(案)についての地方説明会・意見交換会

第7次エネルギー基本計画(案)全84ページは、政府の審議会等における議論を踏まえ、経済産業省が昨年12月にまとめたものです。

一読後の感想は2つで、GXとかS+3Eとか、一般国民には意味が分からない略語や英語が多すぎる、いったいこれはどこの国の政府の文章なのかと思います。もう一つは、再生可能エネルギーについて、何が何でも進めることしか考えていない案のように感じました。

たとえば、31ページの陸上風力発電の項には、「事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在している。(略)導入を推進するために、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方を検討するとともに、保安林の解除に係る事務を迅速に実施する」と、あります。

運転開始に至っていないのは、環境破壊や、災害誘発の恐れ、健康被害など、尾根筋風車には様々なデメリットがあるため、地域の人たちが必死に反対しているからです。

経産省はこれらの問題には一切触れずに、アセスメントを効果的・効率的にしたり、保安林の解除に係る事務を迅速に実施することで解決しようとしているのです。無茶苦茶です。

保安林の多くは、水源涵養目的などのために開発してはならない場所だから保安林にしているのです。水源の森を次々と破壊していけば、我が国は水源を失って、国民は生きていけなくなります。

昨年12月27日から今年の1月26日の間、第7次エネルギー基本計画(案)は、パブリックコメントに掛けられていました。熊森はしっかりとこれらの問題点を指摘しました。

パブコメが終わったと思ったら、今度は経済産業省は1月29日から2月12日にかけて、第7次エネルギー基本計画(案)及びGX2040ビジョン(案)についての説明会・意見交換会を、全国10地方の各経済産業局で順次、開催すると発表しました。

熊森会員有志は、いずれも平日開催なので仕事を休んだりして、それぞれの会場に行ったりzoomで参加したりして意見を言いました。それぞれの会場での様子が、参加者から本部に報告されてきます。

以下は、2月10日(月)の札幌で開催された説明会・意見交換会にzoomで参加した会員からです。

第7次エネルギー基本計画についての説明会が、午後15時より、北海道札幌市にてありました。

熊森の北海道支部副支部長が、山の尾根筋を削り風車たてることは、大きな自然破壊てしかなく、奥山の大切な水源が無くなると発言、札幌市地区長は、野生動物たちの住みかを奪い、また、次世代の子供たちから大切な大自然を奪う。20年後に壊れる、壊れたものは、どうやって撤去するのか、撤去費用は?などと、たずねました。

GXについて発言されている人もいました。

経産省の説明に保安林解除の話などが一切入っていなかったので、私は、「保安林の解除事務を迅速にするという話が、今日の説明に入ってなかったんですが、どうしてですか」と、チャットを入れました。

説明者の方はこのチャットを取り上げてはくださったのですが、自然環境を考えながら林野庁と、環境省アセスメントとの連携のもと行いますという答えでした。

その後、ある地域の風車を考える会の方が、陸上風力は自然破壊に繋がり、それは日本の国土破壊に繋がるため、保安林解除事務迅速にの文言は削除してもらいたいと言ってくださいました。

経産省の方は、もちろん自然環境を考えながら、地元の協力を得て、環境省のアセスや林野庁の規制緩和も受け、そういうことも踏まえて、保安林に風車を立てるということでございますとの答えでした。

そのあと、自然を考える団体に入っているという方が、生物多様性を考える世界の動きを考えると、日本の風土を残していかなくてはならない。野生動物たちに絶滅危惧種のものが多いなか、このような大型風車の設置を北海道に増やしていくということは、自然を大切にしないということに他ならないと発言されていました。

また、風車を考える会の方が、北海道においては、世界遺産、ラムサール条約、国立公園や保護区など自然が多く残されている。この北海道で、保安林の規制を緩和することなどあつてはならないと言われました。

北海道の説明会で出た意見のうち7割は、再エネ推進による自然破壊に反対の意見で、後の3割は原発に反対してきた人たちの反論で、福島原発事故以来の大前提であった「原子力依存度の低減」が削除されていたり、原発の建て替えを敷地外にも容認するなど原発回帰の内容となっているのはおかしいなどと反論する声でした。

計画案に賛成する人はひとりもいませんでした。

最後に、このような会で国民ががんばって出席して発言したことで、第7次エネルギー基本計画案が幾分でも変わる見込みはあるのかと質問している人もいました。

経産省の方は最後に、いろいろなことを踏まえ、経済的効果や脱炭素を考えて、クリーンなエネルギー開発に力を入れ、これからの多大な電力を補うためにがんばっていきますと発言されていました。

この説明会に参加して、国民から反対の意見がたくさん出ても経産省は押し切ろうとしているのでは、パブリックコメントも無視して自然破壊に突き進もうとしているのではと私は感じました。国民の声を無視して進めるやり方を問題にしていかねば、安心して住める国ならないと思いました。

再エネ推進のための自然破壊国土破壊は絶対に止めるべきです。

(以上)

福島市の再エネ森林破壊事業に新たな歯止めか その2 吾妻山メガソーラー 大学教授が注視団体

福島市の吾妻山山麓にある先達山に建設中のメガソーラー事業があります。熊森はこのメガソ―ラー事業に反対する「吾妻山の景観と自然環境を守る会」という地元市民団体の署名集めに協力しています。

建設反対の署名用紙

2月4日の河北新報によると、同市出身で現場近くに住む大学教授の松谷基和氏(ハーバード大学, Ph.D)が、開発で山肌がむき出しになった現状を憤り、奮起。

「先達山を注視する会」という市民団体を立ち上げ、一住民一研究者として検証を始められるそうです。まず情報を開示請求し、先達山問題の背景や構造を理解するうえで参考となる情報や文書を集積。住民はじめこの問題に関心を寄せる人々に広く提供していきますとのことです。ぜひ「先達山を注視する会」のwebサイト https://sendatsu-chushi.com/をご覧ください。

熊森から

福島先達山太陽光発電所について

事業者はAC7合同会社(東京)。2021年に福島県の林地開発許可を受け着工。約60ヘクタールの山肌を開発し、4万kWの発電をめざす。2025年夏、完成予定。

森林伐採が進むにつれ景観悪化などを懸念する市民の声が高まり、福島市が2023年に「ノーモア、メガソーラー宣言」を発表するきっかけとなった。

昨年6月にはむき出しの山肌から泥水が県道に流れ出る問題を引き起こした。

昨年8月、市民団体が建設の中止などを求める要望書を市民ら4000人の署名簿を添えて県に提出したが、工事は止まらない。

現在、積雪のため工事は休止しているが、雪解けとともに太陽光パネル張りが進む予定。

合同会社とは:2006年5月施行の会社法によって新設された法人形態で、資本金10万円から設立可能。株式会社と違い、出資者が経営を行う。1事業に特化した特別目的会社(SPC)の会社形態として、再エネ開発の事業用にたくさん設立されています。ひとたび事故でも起これば、地元補償されない可能性が高いです。合同会社に膨大な金額を出資をして利益を得るお金持ちは、責任を取らなくていいシステムになっています。

松谷教授の専門分野は韓国近現代史ですが、研究者が吾妻山麓メガソーラー問題に乗り出してきてくださったのは本当に心強いです。

そもそもこのような住民たちの生活に関わる大変な問題は、本来、行政が住民を守るために真剣に事業者と対峙すべきです。しかし、日本の行政は、私たちは中立ですから、開発業者の皆さんと住民の方で話し合ってくださいと逃げています。

仕方がないので何の知識もない一市民が、本業のかたわら、手弁当で自費で、慣れない法律文を読みながら、本当に涙ぐましい努力をして睡眠時間まで削って業者と対峙することになるのです。日本全国この有様です。

見かねて熊森のような小さな自然保護団体が、無償でどころか、交通費や宿泊費も自前で、自然を守ろうとする地元みなさんを応援して回っているというのが、我が国の現状です。そのため、熊森の財政はどんどん苦しくなっていきます。

再エネ推進は国策ですが、たとえ国策であっても、ダメなものはダメと言える完全民間の熊森のような団体がもっともっと大きくならないと、日本の自然は守れません。

ぜひ多くの国民の皆さんに、熊森協会の会員になっていただいて、熊森を支えていただきたいです。

再エネ自然破壊問題・森林破壊問題は、国民を守るために、本来は、国、都道府県、市町村が、取り組むべきだ問題だと熊森は思います。(完)

参考記事 政経東北2023年8月号【福島市】メガソーラー事業者の素顔

環境省令で指定管理鳥獣にクマ追加も、初年度から不適で、熊森はクマを外すか別案を提案

指定管理鳥獣とは、全国的に生息数が著しく増加していたり、生活環境や農作物、生態系に被害を及ぼしたりする野生動物で、集中的かつ広域的に管理(=捕殺)が必要な種に対し、国が大幅な個体数低減をめざして捕殺強化のための交付金を出すもので、2014年に鳥獣保護管理法に新しく導入され、シカ・イノシシが指定されました。

(熊森は、1999年に当時環境庁が個体数調整捕殺を導入しようとした時から、自然保護上からも生物倫理上からも、山の中にいる何の被害も出していない野生動物を個体数調整の名で人が殺すことに一貫して反対してきました。)

仲睦まじい親子のヒグマ

今春、私たちが大反対したにもかかわらず、環境省は伊藤信太郎環境大臣が主導して、この指定管理鳥獣に、環境省令(=施行規則)でこれまでのシカ・イノシシに加え、クマを追加しました。

このような発想のバックには、クマが山から出て来て被害を及ぼす最大の原因は生息数の増加であるというクマ研究者たちの一方的で誤った考えがあります。

このクマ指定管理鳥獣、案の定、初年度から不適です。

以下、北海道のヒグマの例で見ていきます。

<北海道庁ヒグマ捕獲(=捕殺)新目標>

年間捕殺目標雌雄計1329頭、10年間で1万3290頭を捕殺する。

目標:人里周辺の森林に生息する個体を中心に捕獲を強化し、推定生息数を22年末の1万2200頭から34年末で約35%減の7931頭にする。

今年8月21日の道ヒグマ保護管理検討会では、検討会委員の一人である兵庫県立大の横山真弓教授(野生動物管理学)が、「10年で1万3290頭捕殺では不十分で、5年間で達成すべき」と主張していました。そうなると、毎年の捕殺目標は、2658頭になります。

ちなみに、山の実り大凶作の異常年となった2023年度の道内ヒグマ捕殺数は、最終統計によると過去最多の1804頭でした。

命あるヒグマをまるで工業製品でもあるかのように数字だけで機械的に扱うことを恐ろしく感じます。ヒグマは人間同様、豊かな感情を持ち親子の愛情も深い動物です。ヒグマをはじめとする北海道の野生動物たちは、北海道の豊かな自然生態系を形成してきた生き物たちで、人間から尊厳されるべき先住民です。クマ研究者の皆さんが作られた「北海道ヒグマ管理計画」には、クマが生存することによる恩恵を、今、私たち人間が受けているという視点が完全に抜け落ちていると感じます。

機械的な捕殺目標に基づき、問題を起こしていないクマも、子グマでも親子グマでも無差別に捕獲する個体数調整捕殺を止めるべきです。狩猟と有害駆除で十分です。

ところで、11月12日に報道されたUHB 北海道文化放送の番組によると、今年の北海道はこれまで長年続いていた秋の山の実り不作から一転して、10年ぶりにクマの主食であるドングリが大豊作です。

札幌市西区の登山道入り口に大量に落ちているミズナラのドングリ(UHB)

番組の中では登山者たちも、「10何年歩いていてこんなにドングリやクルミの実がなったのは見たことがない。今年は異常なほどの実りだ」 「すごく多いですよ。ドングリは大豊作。山ぶどうも多い。今年はクマ出てこないと思う。いままで出てきていたでしょ、エサなくてね」と語っていました。

ヒグマは今年の5月~7月はいつも通り出没していましたが、秋以降の出没がピタッと止まっているそうです。これまでクマと人の軋轢が増えるのは、クマ数の増加が問題とされてきましたが、熊森がずっと主張してきたように、クマの出没数は、山の中の餌量で決まることが証明されました。

道庁は、今年、どうやって1329頭(2658頭?)のヒグマを捕殺するのか。

山の中に分け入って殺すのでしょうか。捕殺する必要などあるのでしょうか。

これがクマ指定管理鳥獣初年度の実態です。

ちなみに今年10月末までのヒグマ捕殺数は579頭です。

クマという動物の特性を知らない一般の方は、今年ドングリが大豊作なら来年クマが爆発増加するのではないかと心配されているようです。

しかし、ヒグマは6月ごろの交尾期、オスの子殺しもあるそうで、生まれた子供が全て成長するわけでもなく、元々、クマは繁殖力の弱い動物です。

秋の実りの凶作年、十分な脂肪を貯えられなかったメスは受精卵を着床させません。

自ら個体数を調整する能力を持っているのではないでしょうか。

ヒグマだけではなくシカやイノシシに関しても同様ですが、野生動物と人が日本列島で共存するには、祖先がしていたように、使用する大地を分け合ってお互いに生息地を侵さないように棲み分けることが必要です。野生動物たちの聖域内で、彼らが増えようが減ろうが、それが自然なので、人間は何もしなくていいのです。

生き物にとって命ほど大切な物はないのですから、私たち人間は生き物を殺すことばかり考えずに、餌量が確保されるよう、戦後の国策であった拡大造林や奥山開発で人間が破壊し過ぎた生息地を再生させていただくこと、クマを初めとする森の生き物たちが安心して山で暮らせるように、人間が一歩後退して、原則として彼らの生息地に人は入らないようにすること、祖先が延々と設置していたシシ垣のように、被害防止柵を設置するといった棲み分け対策を優先すべきでないでしょうか。

クマとの軋轢を低減させたいのなら、まず、クマ生息地での観光開発や道路開発、メガソーラー、風力発電など自然破壊を伴う再生可能エネルギー事業をやめねばなりません。

環境省の職員の皆さんが、クマがシカ・イノシシのように捕殺強化だけにならないように、クマの交付金メニューに捕殺以外のものも入れてくださっています。しかし、地方自治体次第で、捕殺強化に偏る恐れがあり、そうなると絶滅が心配されます。元々、指定管理鳥獣はクマという動物の特性に合わないものなのです。(伊藤環境大臣の失敗です。)

浅尾慶一郎新環境大臣には、シカやイノシシと比べて繁殖力も弱く、生息数が3ケタも少ないクマを、シカやイノシシと同列に扱わないように、クマを指定管理鳥獣から至急外すことを、まずやっていただきたいです。

ただし、電気柵の設置や専門員の配置などの目の前のクマ対策に国からの交付金は必要ですから、指定管理鳥獣に、捕殺強化をめざさない種類をつくり、クマをそちらに指定する案などはありだと思います。

シカやイノシシも捕殺以外の方法で対処していけるようにすべきだと思います。殺しても殺しても、手を緩めるとすぐ元の数に戻ってしまいますから、無用の殺生になっています。これは残酷なだけで、永遠に殺処分が終わりません。明治にオオカミを滅ぼしたから、シカ・イノシシの数が制御できなくなったという説もあります。自然界のことは、調べても調べても人間にはわからないことだらけなのです。それが自然です。ただ、祖先の生命尊重思想だけは、子孫として忘れずに持ち続けねばなりません。(完)

10月27日投開票 衆議院選立候補者へアンケート❗(秋田・大阪・兵庫・山口・島根・愛媛)

- 2024-10-25 (金)

- _国会・行政

くまもりでは、これまでも選挙などの機会に意識調査のアンケートを実施してきました。今回は、本部がある兵庫県や大阪府、秋田県、山口県、島根県、愛媛県などの立候補者に向けて以下3つの質問をいたしました。回答の締切は10月19日でしたが、その後も回答いただき次第随時更新してまいりますので、ぜひご参照ください!

Q1. 奥山水源の森の荒廃について

戦後、簡単に伐り出しができない奥山に大量に造成されたスギやヒノキの人工林が、近年、放置され大荒廃しています。保水力を失った放置人工林による湧き水の減少や、大雨のたびに起こる土砂災害が深刻な問題となり、生息地を失い、餌を求めて人里に出てくる野生動物たちと人との軋轢も増えています。

水源保全のためにも、野生動物を奥山に戻し獣害を軽減させるためにも、行き過ぎた人工林を災害に強く保水力豊かな天然林に早急に戻していくべきですが、利益を生みにくい天然林化事業はほとんど進んでおらず、強いインセンティブが必要です。当選されたら、奥山の放置人工林の天然林化の推進にご協力いただけますか。

ア.大いに協力する イ.協力する ウ.どちらともいえない エ.協力できない

Q2. クマをはじめとする野生動物との共存・鳥獣被害対策について

クマとの軋轢が各地で問題となっており、クマを指定管理鳥獣にして、捕殺強化の動きが進んでいます。これまで、野生動物の科学的計画的頭数調整政策(ワイルドライフマネジメント)によって、野生動物の有害捕殺に莫大な予算がつけられ、捕殺行為の利権化も問題となっており、被害は計画通りに減っていません。

鳥獣被害は、集落や畑を柵で囲む、追い払いを行うなどの防除対策と、生息地の再生により、人と野生動物の棲み分けを復活させることに重点を置いて解決すべきです。当選されたら、野生動物の大量捕殺ではなく、棲み分け対策を推進する政策へ転換していくことにご協力いただけますでしょうか。

ア.大いに協力する イ.協力する ウ.どちらともいえない エ.協力できない

Q3. 森林や自然を破壊する再生可能エネルギーについて

政府の進める再生可能エネルギー推進策によって、国内外の投資家が大規模な森林破壊を伴うメガソーラーや巨大風車などの事業を次々と計画しています。森林破壊は水資源の枯渇、土砂災害の増加につながります。当選されたら、森林破壊を伴う再エネ事業の規制のための制度改革にご協力いただけますか?

ア.大いに協力する イ.協力する ウ.どちらともいえない エ.協力できない

【大阪府】10月24日現在

【兵庫県】10月21日現在

【秋田県】10月21日現在

【愛媛県】10月21日現在

【山口県】10月24日現在

【島根県】10月24日現在

再エネで、本当に二酸化炭素の排出量は減るのか

自然エネルギー(再エネ)が排出する二酸化炭素の量は、本当に火力発電よりも少ないのでしょうか。

科学的根拠に基づいて計算し、検証した本に、出会いました。

衝撃でした。

以下に、この本を簡単に紹介します。

近藤邦明著「電力化亡国論」2012年発行

全工程に於ける二酸化炭素の発生量を合計すると

太陽光・風力発電 > 火力発電!

計算式が多くて、読むのに一苦労しましたが、目を見張る内容だと思いました。

著者は、科学的根拠に基づく何冊ものエネルギー専門書を出されるかたわら、河合塾で講演されるなどして、エネルギー問題の真実を明らかにされてこられました。計算過程や専門的な内容についてお知りになりたい方は、近藤氏の著書、フェイスブック、ブログなどをご参照になさってください。(高校レベルの数学が必要)

この本には、様々な観点から、原発や再エネ発電の問題点が明らかにされています。今回は、その中から、同量の電気を得るために必要な化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の使用量について、再エネ発電と火力発電を比較計算した部分に関してのみ、計算式省略にて紹介させていただきます。

再エネ発電は、発電装置製造時はもちろん、発電稼働中にも日々大量の化石燃料を消費し続けなければなりません。なぜなら、太陽光パネルは夜間や天候が悪い日には発電できないし、風力発電は風が弱過ぎても強過ぎても発電できません。その上、再エネ発電は発電できている時でも常時予測不可能な変動発電量となるため、この電気を人々が使える常時一定量の電気にするためには、蓄電装置や緩衝装置が必要です。他にも、バックアップ電源として常時、化石燃料を無駄に燃やし続けておかなければならないのです。

(太陽光発電による日中の発電量)wクリックでグラフは鮮明に。

九州電力資料より

(風力発電による1日の発電量)wクリックでグラフは鮮明に。

九州電力資料より

再エネ発電は、延々と続く太陽光パネルや林立する風車だけではなく、国土を覆い尽くす高規格の送電網とそれを支える巨大な鉄塔建設などが不可欠となり、巨大な工業製品を次々と造って国中に設置していく必要が生じます。(日本の美しい山々は、蜘蛛の巣のように張り巡らされた高圧電線や鉄塔などの工業製品で埋まり、殺伐とした景色になってしまうでしょう。熊森泣)

しかも、これらの発電装置は雨・風・日光・落雷などの厳しい自然環境にさらされるため、劣化が激しく、耐用年数は10年~20年程度。蓄電装置は非常に高価な上、10年程度で廃棄物と化します。

トータルで計算すると、再エネ発電は火力発電よりずっと多くの化石燃料を消費することになるということです。その結果、当然、火力発電よりずっと多くの二酸化炭素を発生させることになります。再エネは、限りある貴重な化石燃料の浪費以外の何物でもないことになります。ならば、まだ火力発電の方がましです。(最近は、技術革新により、限りなく公害を出さない火力発電所ができているということです。もちろん、湯水のように電気を使う生活を改めることが一番であることは言うまでもありません。次世代にも資源を残してやろうと考えるやさしい大人でありたいですね。熊森)

結論

熊森から

近藤氏は、「日本では福島第一原発事故という大災害を経て、国民は脱原発を求めるようになりました。環境保護系の市民運動家たちは脱炭素、脱原発を求め、その代わりのエネルギーとして、科学的な評価を行わないまま『再生可能エネルギーならば環境にやさしいはずだ』という思い込みのみで、導入促進に向かって活動しているのが現状です。」と、言われています。

今の日本国の最大の腐りは、政府が決めた国策に沿った説だけが学会やマスコミによって表にどんどん出され、科学的事実に基づいた見解や論文であっても、国策に反するものは日の目を見れないような仕打ちを受けるようになっているという不公平さです。

熊森も人ごとではありません。28年間の活動を振り返ると、拡大造林政策や野生動物の個体数調整捕殺などの国策に異論を唱えたために、日の目を見れない仕打ちをずっと受けています。本当にひどいです。

科学的見解は、通常、多様であり、科学的な議論と検証を通じて、科学的知見や技術が確立されていくものです。もちろん、人間は神様ではないので、それでも間違うこともあるし、できないこともあります。それでも、様々な立場から批判的に検討するというのが、科学の発展の大前提です。。

事実に基づいた誠実な対論が存在する場合は、必ず並列して紹介する社会にすべきです。(昭和の時代の新聞は、まだ、対論もよく提示していたのになあ)どちらの考えが正しいのか、対論・異論を提示して、国民みんなに自分の頭で考えてもらうようにすべきです。

この本からは、近藤氏の誠実さや知的レベルの高さが伝わってきて、感動しました。専門家の皆さんにはぜひ、近藤氏の計算結果を検討してみていただきたです。

わが国は、1974年から「サンシャイン計画」と称して、多額の予算を組み、太陽熱や水素エネルギーが使えないかと研究を重ねてきました。結果、科学技術の特性や経済性から、これらのエネルギーは使えないとして、2000年に研究の幕を閉じた歴史があります。技術として、本当に使えるのか。十分な検証や技術的な課題が克服できていないものをやみくもに進めると、再エネ推進もエネルギー自給も頓挫してしまうと思います。

近藤氏は、他にもご著書として、何冊もの本を執筆されています。

「温暖化は憂うべきことだろうか」(不知火書房)

「誰も答えない!太陽光発電の大疑問」(不知火書房)

「東電・福島第一原発事故備忘録」(不知火書房)など。

近藤氏の了承を得て2021年4月のレポートを読めるように、以下に添付させていただきました。

「工業化社会システムの脱炭素化は不可能」(7ページ)

新たに続々と再エネ事業計画が出て来ている

自然エネルギー(=再生可能エネルギー。以下、略して、再エネ。ただし、エネルギーは使えばなくなるので、再生することなどあり得ません)と、美しい名で呼ばれている太陽光発電や風力発電。これらは、現在、国内外の投資家の投資対象となっており、巨大事業化されています。

これらの発電には、火力発電や原子力発電と違って気が遠くなるような広大な敷地と巨大な発電装置が必要です。

狭い日本にそのような広大な土地はありませんから、わが国では今、何をしているかというと、各地で二酸化炭素の吸収源である奥山水源の森を延々と伐採し、災害の元になる切土や盛土を施して太陽光発電や風力発電の事業を推進しています。

こんなことになったのは、まず、一番に2012年の「再エネ特措法」による固定価格買取制度の導入、次に、菅(すが)総理大臣が2020年10月26日の所信表明演説で、突然、日本は2050年までにカーボンニュートラルをめざすと宣言したからです。(2030年には、温室効果ガスを2013年度から46%削減することをめざすとも表明)

岸田首相も、この方針を継承して再エネ推進一辺倒です。

ああ、国土が壊れていく。

首相が宣言すると、官僚を初め国中の公務員は皆、その目標に向かって総力を挙げて突き進まねばならないようです。(最近わが国では、国会審議を経ずに突然、首相から出される方針が多すぎます)今や、国を挙げて、再エネ推進まっしぐら。新しい法律がその方向に向けて次々と作られていきます。マスコミ報道も研究者の研究も一斉にそれを後押しします。事業者は儲けたいので、大喜びしていると思います。(「再エネ特措法」により、私たちの電気代に上乗せして国民から強制的に徴収している再エネ賦課金によって、再エネ事業は確実に暴利を得られる仕組みになっています。再エネ賦課金は2011年3月11日午前、民主党政権時代の菅(かん)内閣によって閣議決定されたものです)

再エネ推進のために全生物の命を支えてきた水源の森を壊していいのか。

再エネ推進のために森を壊してクマなど森の動物たちが里に出て来てもいいのか。

再エネ推進のために、多くの鳥がバードストライクで死んでもいいのか。

再エネ推進のために、山が崩れて地元の人命や財産が失われてもいいのか。

再エネ推進のために、川や海に泥水が流れ込んで川や海が死んでもいいのか。

余りにも愚かではないでしょうか。

全生物や次世代に無責任すぎませんか。

次の総選挙で熊森は、日本国を守るため再エネを争点として、全候補者にアンケートをとり、結果一覧を示そうと思っています。同時に、立候補者に再エネ賦課金を見直すべきと訴えようと考えています。儲け第一で再エネを進めるのは、国民のためにならない。これは、全国の事例を見れば明らかです。

熊森は水源の森を守る自然保護団体として、2021年から、森林伐採や山の形を変えるような再エネ事業はしてはならないと、全国再エネ問題連絡会を結成し、共同代表も事務局も引き受けて、自然破壊型再エネ事業を止めようと声を上げ、動きに動いてきました。

経産省、環境省、国土交通省、林野庁、総務省・・・各省庁を訪れ、必死に訴えてきましたが、官僚のみなさんは国策を推進せざるを得ないようで、規制はほとんど進みません。

最近、ネットでは、自然破壊型再エネ事業に反対する声が少しずつ出てくるようになりました。しかし、まだまだ多くの国民は、再エネは原発よりいいだろうとか、地球温暖化を止めるためには仕方がないのではないとか、地元にお金が落ちるのはありがたいとかで、自然破壊型再エネ事業の取り返しのつかないデメリットに気づいていません。反対する声は以前よりも大きくなってきましたが、まだまだ小さすぎます。

今年になってからも、秋田県や岩手県をはじめ各地で祖先が残してきた豊かな森や海を破壊する新たな巨大再エネ事業計画が続々と出て来ており、熊森は水源の森を守る自然保護団体として、もう危機感でいっぱいです。豊かな自然が破壊されることや住民の皆さんの生活環境が破壊されることに危機感を持った方が集まって、声を上げ事実を伝えていくしか、止める道はないのです。熊森は、全国再エネ問題の事務局として、地域の皆さんを全力で応援しています。どのようにして事業を止めたらいいのか困っておられる方は、ご連絡ください。

元佐賀市長木下敏之氏のユ-チューブ動画がすごくいいです。

ぜひ見てください。

阿蘇山のメガソーラーについて(左文字を、クリックすると見れます)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ