カテゴリー「滋賀県」の記事一覧

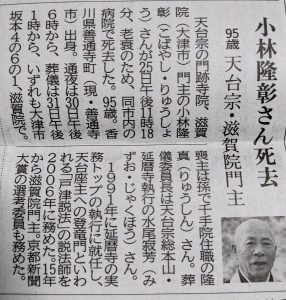

速報:比叡山延暦寺滋賀院門主小林隆彰顧問ご逝去

小林隆彰先生には、大津のサル軍団が有害駆除される計画が上がった時、大変お世話になりました。現地に行くと、元々おサルたちが棲んでいた山の中が巨大開発されて、広大な宅地に変わっていました。おサルがこの宅地に出て来ると言って、住民の皆さんは困っておられましたが、おサルにしたら少し前まで自分たちの国だった場所です。

クマ問題と同じ構図です。人間が彼らの生息地を破壊しておいて、彼らが自分たちの生息地であったところに出て行くと、害獣というレッテルを貼って駆除するのです。熊森は胸を痛めて、何とか殺さない解決策はないかと、滋賀県支部を中心に連日出勤前の早朝にサルの追い払い活動を実施するなど、涙ぐましい努力を続けました。

小林隆彰先生はすでに当時延暦寺のトップレベルの偉い方でしたが、私たち熊森に長時間会ってくださり、親身に相談に乗ってくださいました。お会いして感激したのは、生き物たちの命について、熊森と全く同じ考えでした。そして、比叡山の山で殺生は認めないと宣言してくださいましたので、多くのおサルの命が助けられました。

その後いろいろと経緯があって、人間の庭の作物などに大きな被害を与える大津のサルたちは、捕獲されて大津市で終生飼育されることになったのでした。仏教の殺生禁止について、この時いろいろと学ばせていただきました。仏教の考えで行けば、日本の豊かな自然を生き物丸ごと守ることができると思いました。

小林先生、これまで長い間、熊森の顧問として、いろいろとお導きいただきありがとうございました。ご著書なども送っていただき、学ばせていただきました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

10月27日 ナショナル・トラストに成功した滋賀県北部トチノキ巨木群観察会

今も、クマが棲める森に感激~2019.10.27~

業者に買われて伐採されそうになっていた滋賀県長浜市の奥山に、人知れず存在するトチノキ巨木群数十本。

「びわ湖源流の森林文化を守る会」は、地元のみなさんと力を合わせて、これらの巨木群を2年半に亘る裁判とナショナル・トラストによって未来永劫に守り抜きました。もちろん日本熊森協会も、精一杯協力しました。

この日は嬉しいお披露目観察会です。

兵庫勢は、巨木もさることながら、クマたちが安定して棲んでいる森だということで、どんな森か1回見ておきたいと思い参加しました。

嘉田由紀子元滋賀県知事(現参議院議員・熊森顧問)やトチノキ裁判で弁護士として巨木所有者の代理人も務めた日本熊森協会の室谷悠子会長、村上滋賀県支部長ら支部員、守る会の共同代表の野間直彦滋賀県立大学准教授、岡田直紀京都大学准教授、ナショナル・トラストを成功させるために寄付してくださった方々など30名がJR木ノ本駅に集まりました。遠く埼玉県から来られた方もおられました。

チャーターされた定員いっぱいのバスに乗って奥山に向け出発です。

車中、守る会の代表である小松さんの挨拶、室谷悠子会長から裁判の経緯、嘉田参議院議員からは保全に成功するまでの裏話・・・どれも大変興味深かったです。自然を守るために本気で闘った滋賀県のメンバーをすごい人たちだと改めて思いました。お話を聞いているうちに、もうここからはバスが入れないという地点に来ました。この後は、ひたすら歩きです。

それにしても、滋賀県のこんな山奥にまで、スギがびっしり植えられて放置されているのには驚きました。

戦後、拡大造林政策が始まったころ、ある研究者が、スギの人工林は自然林より水源涵養能力が高いという論文を発表したため、それを信じてみんなで競って滋賀県民はスギを植えたんですと嘉田さんに教えてもらいました。いつの世でも、間違ったことを発表する学者の罪は本当に大きい。

奥に入っていくと、20年前の兵庫県の森とそっくりのなつかしい豊かな自然林が目の前に現れました。

「滋賀県には、まだこんな森が残っていたんですか!」

「これはすごい!まさに、クマの楽園だ」

私たち兵庫県からの参加者は、目を見張りました。

しかし、滋賀県でもこんな森が残っているのは、北部だけで、高島市の奥山などは、もう下層植生も昆虫も消えてしまっているということです。

一見豊かに見えるこの森も、実は、冬籠り前のクマたちのドングリの餌となるミズナラが、ナラ枯れでほぼ全て枯れてしまっているそうです。足元には、ミズナラの稚樹が何本か芽生えていましたが、育つのかどうかはわかりません。

まだ少しですが、ここにもシカが入り始めているということで、少しシカ糞がありました。この森が今後どうなっていくのか不安ですが、とにかくこの日は皆で今もクマの棲める森を楽しませてもらうことにしました。

今年は、ブナ・ミズナラが凶作ですが、何とこの森にはオニグルミの木が何本かあるのです。よかった、クマたちの食べ物がまだ残っていたのです。クマ棚がしっかりとできていました。

オニグルミの木の下には、クマにボキボキに折られた太い枝が大量に落ちていました。さすがにオニグルミの木も危機感を感じたのでしょう。折られることを免れた樹上の枝には、まるで春のように黄緑色の若葉があちこちから芽吹いていました。

草原もところどころにあって、様々な草花が咲いていました。ここは雪が3メートル積もるという豪雪地帯だそうです。草原のあるところは、雪崩が毎年起きる場所です。宮澤正義先生が、いつも、クマが季節ごとの食料を得るためには、森があるだけではダメで、川はもちろん、草原や湿地や様々な地形が必要であるとよく語っておられたのを思い出しました。まさにこの森は、そのような場所がすべてそろった自然の森です。

広葉樹林の森の保水力は、さすがにすごいです。

途中何度か川を渡りました。水量が多く、手を引いてもらわなければ渡れない場所も何か所かありました。

昼食後も、まだ歩くのですかと言いたくなるほど奥に進んでいきました。そしてついに到着。トチノキの巨木です。

何百年生きた巨木には、何とも言えない迫力と神々しさがあります。

斜め上にあるのは、ケンポナシの巨木です。これも、ナショナル・トラストした巨木のうちの1本です。

急斜面でしたが、室谷会長がさっさと登って行きました。大きな洞があって、木の下にはクマの糞があったそうです。

やはり、この奥山の森には、今もクマが棲んでいます。

ここには、まだまだ私たち自然保護団体が守った巨木があと数十本あるようですが、2本見るだけで大変でした。

残りの巨木群は、山岳系の人でないといけないような場所にあるようで、指でどのあたりかだけ教えてもらいました。

この日、ずいぶん歩きましたが、疲れよりも満足感でいっぱいでした。

クマの棲める本物の森を堪能しました。

下見もしっかりして完璧にお世話くださったスタッフのみなさんに心から感謝申し上げます。

私有林なのに、特別に私たちに入山許可を出してくださった山主のみなさんたちにも感謝です。(完)

6月24日、滋賀県高島市でのクマによる人身事故現場へ熊森本部が急行、聞き取りと草刈対策を実施!

2019年6月23日、滋賀県高島市今津町でクマによる人身事故発生!

MBSTV 裏庭でクマと遭遇、70歳男性噛まれけが 滋賀県高島市

上のニュースを見て、6月24日朝、高島市の担当者に電話をすると、高島市としては、朝夕のクマが出やすい時間帯に、近くの道路をパトロールしている。クマ捕獲予定はないということでした。

心配なので熊森が現地に行って、ケガをされた男性を見舞い、できる被害防除対策があればやってもいいかたずねると、「それはありがたいです。ぜひよろしくお願いします」と言ってくださいました。

そこで、さっそく熊森本部スタッフ2名が、兵庫県西宮市から現地へ駆けつけました。

現地は山すその別荘地帯で、クマが出る地域だそうです。

お会いした方々は、「このあたりの人は皆、クマ鈴を持ってるよ」と話されていました。

ケガをされた男性は、自然が好きで10年ほど前に引っ越してこられたということで、左腕に包帯をされ、顔や左腕の一部にはクマの爪痕が残っていました。命にかかわるお怪我ではなかったことが確認でき、熊森本部スタッフも安心しました。

男性は、熊森の訪問を大変喜んでくださいました。

男性のお話

「事故があった日は、朝早くに(5時くらい)庭で物音がした。窓から見てみたら、2頭の小さなクマが、自分が庭に捨てた生ごみを食べていた。この地域はよくサルが出てくるので、家の中に何個かの石を用意している。サルが敷地内に入ろうとしたら、家の窓から音がするように石をポイと地面に投げて追い払ってきた。クマを見たのは今回が初めて。

クマといってもコグマだったので、山に追い払おうと思って、サルの時と同様にコグマに当たらないように、石をポイと地面に投げた。

そのあと、2頭のコグマが山へ逃げたかどうか確認しに庭に出て行ったら、塀の外側のスギの木に2頭が登っているのが見えた。

その瞬間、視界の左前方から塀を超えて、母グマが突然飛び出してきて、私の左腕に噛みついた。私は驚き、その場に倒れこんだ。母グマは、そのあとすぐに、コグマを連れて山へ走り去っていったと思うが、衝撃のあまりそのあとは覚えていない。噛まれたのは一瞬だったと思う。

すぐに家に入ってタオルで止血をし、救急車を呼んだ。入院するほどではなく、病院では3時間ほど治療をうけて帰ってきた。かまれた部分は傷が深いので腕を動かすと痛む。

今思うと、母グマは子供たちを守ろうと必死だったんだなと思う。考えもせずコグマに近づいていった自分が迂闊だった。今後は、生ごみを外に置かないようにする。反省している。」

再発防止対策

事故現場にはクマが身を潜められる繁みが多くありました。

事故再発防止のために、男性の許可を得て、草刈り機で草を刈り、見通しを良くしました。

男性は「こんな団体があるんだ。知らなかったです。来てくださって嬉しかったです。ありがとう。」と、大変喜んでくださいました。

熊森スタッフは、「こうした活動は、全国各地のくまもり会員の方々が、クマを初めとする野生動物たちと人との棲み分け共存を願って振り込んでくださる会費や寄附によって成り立っています」と話し、会報「くまもり通信」や小冊子「クマともりとひと」をお渡ししました。

男性はすぐに読んでくださり、「動物たちも、山に餌が無くて大変なんだな。人間が豊かな山を壊してしまったんだな。」とご理解くださっただけではなく、なんとその場でご寄附してくださいました。

全国の熊森会員の皆様・ご寄附くださった皆様へ

皆様のおかげで熊森本部は今日も、クマと人の棲み分け共存を進める活動ができました。

本当にいつもありがとうございます。熊森はこれからも可能な限り、現地へ駆けつけます。

これからも、よろしくお願いします。

2019年 琵琶湖の北湖、観測史上初めて全層循環が起きずじまいに終わる

日本熊森協会です。

全層循環は「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれ、酸素を多く含む表層の水が冬場の冷え込みで比重を増して沈み込み、底層の水と混ざり合う現象です。

全層循環には、春から秋にかけて酸素濃度が低下する湖底に、1年分の酸素を供給する役割があります。

自然界では、大気も水も物質も、すべてのものが循環して元通りになるようになっています。

地球の自然は、ほんとうにうまくできています。

琵琶湖グランドホテルから見た琵琶湖

しかし、今年は、暖冬の影響で全層循環の時期がずれ込み、これまでで最も遅かった2007年の3月19日を過ぎても、全層循環の兆しがありませんでした。

そして、とうとう、全層循環が起こることなく、春になってしまったのです。

1979年の調査開始以降、初めてのことだそうです。

以前、全層循環があったにもかかわらず、夏場に湖底生物が大量に酸欠死した年があったようですが、大丈夫なのでしょうか。

近畿の水がめ琵琶湖で命を繋いでいる近畿2府4県の私たちにとっては、何とも不安な春となりました。私たちの琵琶湖はどうなっていくのでしょうか。(ふだん琵琶湖への感謝を忘れているのに、異変が起きたと聞くと、突然不安になります。)

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員に電話をして聞いてみました。

「今年は、高島市今津沖(北湖)の水深90メートルの湖底(琵琶湖の20分の1面積に相当)に達するまでの全層循環は起きませんでしたが、水深70~80メートルまでの水は循環しました。」

(ホッ)

この結果、湖底の水中に溶存する酸素量DO( Dissolved Oxygen)は、現在8ml/水lリットル中とのことです。(例年は、10ml/l)

湖底の生き物たちが死滅する溶存酸素量DOは、2ml/lと言われているので、夏にそこまで落ち込むかどうかです。今のところは予測がつかないそうです。

今すぐ、湖底生物が死に絶えるという状況ではないということでした。

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員さん、いろいろと、ていねいに教えて下さってありがとうございました。

今年1~2月の表層の水温は過去10年の平均と比べて1度ほど高かったのだそうです。たった1℃高かっただけで、全層循環が起きなくなってしまうなんて、何と自然界はデリケートなのでしょうか。まさに、手塚治虫さんが言われるように、ガラスの地球だなと思いました。

この地球を、ますます強大化していく科学技術の力とあくなき利益の追及で、毎日毎日破壊し続けているのが、人類という動物です。いつ、自らの愚かさ、罪深さに気づくのでしょうか。気づいたときはもう手遅れ・・・このような地球の将来が見えてきた方は、破滅の日を少しでも遅らせようと22年間闘い続けている日本熊森協会の旗の元に、どうぞ、お集まりください。

少しでも長く生き延びられるよう、全力で自然を守り再生していきましょう。

他生物のために、次世代のために。

【御礼】 トチノキ巨木トラスト基金 目標額1400万円を達成!熊森の会員のみなさまのおかげで、巨木群を守ることができました

熊森通信96号で、会員のみなさまに、ご寄付を呼びかけさせていただいた、琵琶湖源流のトチノキ巨木群40本のトラスト基金が、目標額に達成しました。

熊森通信発送から、1か月足らずで、たくさんのみなさまにご協力いただき目標額に達成したことは驚くべきことで、関係者一同、感激でいっぱいです!

熊森会員のみなさまの力なくして、巨木群は守れませんでした。心から感謝申し上げます。

豊かな自然を守りたいというみなさまの熱い支援を受けて、熊森本部も滋賀県支部もびわ湖源流の水源の巨木林が永遠に守られるよう、びわ湖源流の森林文化を守る会とともに保全に取り組んでいきます。

本当にありがとうございました。

日本熊森協会 会長 室谷 悠子

~基金の口座を閉鎖させていただきました~

これから入金をしようと思っていただいていた方もおられると思いますが、基金の目標額達成に伴い、下記口座は閉鎖させていただきました。

入金ができなくなりますのでご注意をお願いいたします。

ご寄付を予定されていた方は誠に申し訳ありません。お気持ちはしっかりと受け止め、今後の保全活動に取り組んでまいります。

ゆうちょ銀行郵便振替口座 00980-1-235939

マザーアースデイ 森と地球のtalk session 2018滋賀県大津市 に参加して 来年の母の日は広島

学びの多いトークセッションでした。

集中豪雨のようなひどい雨の中、兵庫県西宮市から滋賀県大津市のびわ湖ホールまで行った甲斐がありました。

母の日に、母なる大地に改めて感謝しようという挨拶の後、このトークセッションを企画した松田氏が、子供の頃、学芸会で上演した「大きなカブ」の劇の話をされました。ひとりでできないこともみんなでやればできるという、人々に示唆を与えるいいお話でした。

いよいよ、第1部の開始です。

海外の水事情を話してくださった橋本淳司氏(水ジャーナリスト・日本熊森協会顧問)の講演後、せっけん運動を原点に地元で活動されているNPO法人「碧いびわ湖」さんが実践報告、自然配植による森林再生を指導されている高田研一氏(森林再生支援センター)の講演後、地元で活動している一般財団法人日本熊森協会の滋賀県支部が実践報告というように、たいへん聞きやすく上手に企画されていました。

第2部は講師3人で語り合い。楽しかったです。

左から、橋本淳司氏、和菓子の叶匠寿庵さん、高田研一氏

印象に残った話。

橋本氏の「水のお母さんは土」「先進国の文明が入ることで、足るを知る先住民のくらしが壊れていく実態」、

高田氏の「破砕された花崗岩質の山に毛管現象で地下水が上がっていくことによって三井寺の山頂で三つの井戸が掘れたり、比叡山の山頂で杉の巨木が育つ。目に見える水ばかり見ているのではなく、目に見えない水まで考えていかねばならない。

今の若い人は仕事を転々と変えるが、しろうとばかりでは国は成り立たない。どんな分野にも、ひとつのことに徹底的に取り組み続けた結果育つプロが必要。みんなプロをめざしてほしい」

最後は三井寺の執事長さんの話

国鉄や湖西バイパスのトンネルを掘ったとたん井戸が涸れてしまった(熊森感想:リニアトンネルの長さや深度は湖西バイパスの比じゃないから、東京から名古屋にかけて取り返しのつかない水脈破壊が起きるな。絶対に工事を中止すべし)、補助金に目がくらんで、自然は人間だけのものではないし人間が把握できるようなものでもないと知りながら山をスギに変えてしまった、シカやイノシシの餌場であった自然の山を奪ったのは人間であるという反省から三井寺の森を広葉樹に転生させると決意した。

正直で感動的なお話でした。全文文字起こしをして人々に伝えたいと思いました。

マザーアースデイは、これから毎年、母の日にどこかの町で、トークセッションを続けていくそうです。

母の日に、母なる大地に感謝するイベントを持つという今回の企画は、一度聞いたら忘れられない母の日利用で、うまいなあと感じました。

主催者の一般社団法人OPENJAPAN、並びに今回のスタッフの皆さん、ありがとうございました。

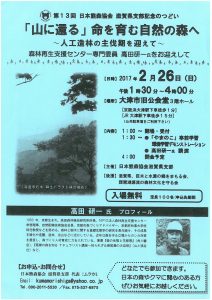

2月26日(日)滋賀県支部 楽しかった第13回記念のつどい

この日は春のように暖かい日でした。

午後1時30分 ~4時まで、大津市旧公会堂で滋賀県支部のつどいがありました。

とても楽しいつどいでした。

まず最初に、森山会長が、滋賀県支部の13年を讃える話をされました。次に、先日、林業家である滋賀県在住の方の新聞の投書を読んで感激した。お手紙を出したらすぐにくまもり会員になってくださったという話を紹介して、どんどんなかまを増やしていこうとあいさつされました。

次に、会員であるプロの写真家が撮影した高島市のくまもりトラスト地211haの山の四季折々の美しい写真が映し出されました。

滋賀県支部村上支部長が、滋賀県支部が10年間願ってきたこの山での森林再生活動に、今春から取り組んでいける見込みであるという、うれしい報告をされました。村上支部長のお顔が輝いていました。滋賀県支部スタッフのみなさんもうれしそうでした。

この後、本部環境教育部と滋賀県環境教育担当で、滋賀県で行われている熊森環境教育の一場面が舞台の上で披露されました。参加者一同、生徒になったつもりで、集中して見ておられました。子どもさんやお孫さんの学校にも、ぜひ、熊森環境教育を紹介してください!

環境教育の再現

このあと、メインの記念講演 森林再生センター常務理事 高田研一先生による

「伐期を迎えた拡大造林を、多様な命を育む自然林へ誘導していくための方法とシカ対策」がありました。

高田先生の講演に聞き入る参加者たち 大津市旧公会堂

一つの山でも、岩のある動かない場所の土や、雨が降ったら流れて土の粒がもまれるところや、いろんな場所があり、それぞれの場所に適した植物が育っていく。全ての場所を、スギだけというように1種の植物で埋めてしまおうとした戦後の拡大造林が、どれほど無茶なものだったかという話をされた時、改めて、頭でっかちの人間が取り返しのつかない大変なことをしてしまったんだなと、実感しました。

日本国民として、先輩が壊してしまった山を、粛々と元に戻していく義務がわたしたちにはあります。本当は林野庁がやるべきなのですが、今のところは望めないので、わたしたち市民団体がするしかありません。

どうしたら自然の豊かな山に戻るのか。

場所場所ごとに現地を見て考えていかねばなりません。

シカ問題は、本当に頭の痛い問題です。先生のお話では、キツネが激減しているが、キツネがたくさんいたらシカの赤ちゃんを食べるので、シカ数が少しは調整できるということでした。帰ってからあわてて兵庫県に聞いてみたら、毎年県内のキツネの狩猟数が激減しており、年に5~15頭ぐらいでした。こんなに少ないのなら狩猟している場合ではありません。シカ対策として、オオカミを放せとか犬を放せとかいろいろ言われていますが、キツネの数を元に戻すのが一番現実的ではないかと思いました。その為にはキツネの餌となるネズミとかを増やさねばなりません。そうです。みんなつながっているのです。

先生の山を見る目は、これまで私たちが学んできたいろいろな先生たちとはまた違っており、参加者一同、興味深く聞き入っていました。

講演内容は滋賀県支部のみなさんにまとめていただいて、頭に入るように、何度も読み返したいです。

楽しかった、勉強になった、みなさんが満足して帰って行かれるのがわかりました。

滋賀県支部スタッフのみなさんは、興味深い展示や温かい飲み物コーナーなど、参加者をもてなそうとがんばっておられました。準備してくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

本部も4月22日、楽しい20周年記念大会を尼崎市で開催します。

滋賀県会員のみなさんも誘い合ってお越しください。お待ちしています。

2月26日滋賀県支部記念のつどいのご案内

第13回日本熊森協会滋賀県支部記念のつどいのご案内

「滋賀県支部記念のつどい」を下記の要領で開催します。奮ってご参加ください。

日時:2017年2月26日(日) 13時30分~16時

場所:大津市旧公会堂3階ホール

京阪浜大津駅下車徒歩1分、JR大津駅下車徒歩15分

内容:

13時 開場・受付

13時30分 環境教育デモンストレーション「やまのこ」事前学習

講演:「山に還る」命を育む自然の森へ~人工造林の主伐期を迎えて~

講師:高田研一氏 森林再生支援センター専門委員

16時 閉会

入場無料 定員100名

主催:日本熊森協会滋賀県支部

後援:滋賀県、巨木と水源の郷をまもる会、琵琶湖源流の森林文化を守る会

お申込み:日本熊森協会滋賀県支部 代表村上

メール:kumamorishiga@yahoo.co.jp

電話:090-2011-5530

Fax:075-5376875

毎日新聞全国版に戦後の国の分収造林政策の失敗を明らかにした熊森の記事 6月10日朝刊<トラスト運動>企業買収で自然林回復 滋賀の保護団体

|

2月5日<滋賀県長浜市トチノキ巨木林>業者が、自分に伐採権があると、山主を大津地裁に訴える

(以下、中日新聞2月5日より)

長浜のトチノキ巨木群、誰のもの?保全めぐり論議

滋賀県長浜市木之本町金居原地区に群生して残っていたことがわかったトチノキの巨木群に関して、伐採を計画していた業者(73才)が、地主2人を相手に、トチノキなどの所有権の確認を求めて大津地裁長浜支部に提訴した。伐採対象は推定樹齢が最長で400~500年とされる貴重な巨木群。保全をめぐり、滋賀県などを巻き込んだ議論に注目が集まっている。

訴状によると、業者側は2014年3~5月、金居原地区の土地4、6ヘクタールを所有する山林地主2人からトチノキやケヤキなどの樹木を計190万円で買い取ったと主張。2月4日に大津地裁で第一回口頭弁論があり、地主側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

滋賀県自然環境保全課によると、金居原地区には幹回り3メートル以上(推定樹齢200~300年以上)のトチノキやケヤキだけで数十本はある。訴訟の対象となった土地は「県内で最も大きい巨木林の一角」(同課)とされる。

業者は2014年に伐採を長浜市に申請。同年9月にも伐採する予定だったが、滋賀県や長浜市が業者に保全への協力を求めたため伐採には至らず、協議を継続してきた。昨年5月には三日月大造知事が現場を訪れ、「守る価値がある」などと保全を求めてきた経緯がある。

業者側は再び伐採を模索しているが、地主側が「当初とは事情が異なる」と折り合わず、提訴に至った。

木造建築の専門家によると、トチノキは木目が美しく、家具や内装の装飾に重宝されてきた。スギやヒノキに比べて価格が安定し、単価も高いという。(熊森注:1本300万円で売れるとのこと)

業者の男性は取材に対し、「スギやヒノキを切っても売れず、生活は成り立たない。巨木には穴があいて枯れそうな木もあり、山のリサイクルとして活用していくべきだ」などと話した。

4日の法廷には、巨木群の保全を訴える市民や学者らが傍聴に訪れた。京都大の岩坪五郎名誉教授(森林生態学)は取材に「県は保全の努力を」と伐採に反対した。

地主側の代理人弁護士は「木の売買については双方の認識が異なっており、契約の合意の有効性に疑問がある。これまでのやりとりについて詳細な調査が必要だ」と述べた。訴訟は、次回期日から地裁本庁へ移されることが決まった。(角雄記、山中正義)

山奥にひっそりとたたずむトチノキの巨木=長浜市木之本町金居原で

くまもりから

この伐採業者は、2010年に滋賀県高島市朽木に残されていた当時西日本最大級と言われていたトチノキ巨木群を伐採していた業者と同じ人です。

当時、伐採が始まっていることに気づいたくまもり滋賀県支部は、地元の方々や滋賀県民のみなさんと立ち上がり、伐採中止に持ち込みました。その後、裁判所に間に入ってもらい、2013年、残された巨木群を市民の力で960万円で立木トラストすることで決着し、巨木群は無事伐採から逃れました。

この業者はその後、長浜市でトチノキの巨木群を見つけ、2014年から伐採しようとしました。しかし、すぐに人々や行政に気づかれ、伐採阻止の動きが起こりました。くまもり滋賀もすぐに現地の山を調査しました。その結果、何と、高島市のトチノキ巨木群を上回る規模のトチノキ巨木群であることがわかったのです。もちろん、残された貴重なクマの生息地です。

くまもりは、高島市の時と同様、①クマをはじめとする多くの森の生き物たちのために、②近畿2府4県の水源のために、③未来の子供たちのために、長浜市のトチノキ巨木群も、絶対に残すべきだと思います。

くまもり滋賀は2014年6月、地元の方々と共に、当時の嘉田滋賀県知事に、直ちに伐採阻止を訴える緊急提言を行いました。(2014年6月12日くまもりブログ参)

長浜市のトチノキ巨木群は、伐採反対の声が高まり、いまのところまだ1本も伐採されておりません。そのため、今回、伐採業者が、「自分が生活する為に、伐採したい。自分には伐採する権利がある」と、裁判所に訴えた訳です。原生林は、さわらないのが一番いいのです。山のリサイクルなど詭弁です。

原発再稼働問題で、原発周辺の食堂などが、早く再稼働してくれないとお客が減って自分たちが生活できないと訴えている構図と同じだと感じました。個人の一時の生活のために、かけがえのない地球環境を破壊して取り返しのつかない事になっても良いという考え方は、地球の有限性がここまで明らかになった今、もはや認められないと思います。

ただし、この業者のような個人に対しては、彼らを責めるのではなく、転職斡旋や、それまでの間の生活保障などがなされねばならないと思います。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ