カテゴリー「兵庫県」の記事一覧

今秋も、兵庫県本部フィールド部隊はクマ防除現場に駆けつけています

9月以降、今年もクマの目撃情報が増えてきて、「クマの防除対策をお願いしたい!」と兵庫県クマ生息地のいくつかの地区からご依頼が入り始めました。

兵庫県は今年、ブナ、ミズナラ、コナラすべてが×という14年ぶりの大凶作の上、カキも不作です。10月末まで気温が高く、クマたちもどうしたものかと戸惑っていると思われます。その結果、今年9月末までの兵庫県クマ目撃数は605件と、昨年の同時期268件より大幅に増えています。今年9月末までの兵庫県のクマ捕殺数は78頭と、すでに今年度の捕殺上限を超えてしまっています(昨年度同時期の捕殺数は21頭)。今年、兵庫県のクマ狩猟は中止ですが、有害駆除は今後も続きます。

地区の皆さんは、「クマは来てもいいけど、人身事故が起きないようにしたい」とおっしゃって、クマ対策に取り組まれています。しかし、地元は過疎化や少子高齢化がすすんでおり、限界もあります。

そこで熊森本部職員に引率された都市部の会員を中心としたくまもりフィールド部隊が、助っ人として地元に入り、地元の方たちと一緒に作業をします。

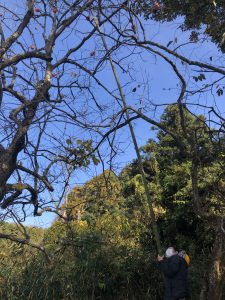

人が利用しない集落近くの柿や栗の木はクマが来ないように伐採する

伐採木は、小さく切って邪魔にならないところへ置く。

人が利用する柿の木は枝打ちした後、トタンや畔シートを巻いて、クマが寄り付かないようにします。

ツキノワグマは臆病で、人間から身を隠せるような草場の中を移動することが多い。

そのため、草刈りはクマを寄せ付けない重要な対策のひとつです。

背丈よりも高い草は刈払い機を使って、木の周りや障害物周辺は、鎌で丁寧に手刈りしていきます。

手刈り部隊のボランティアさんが、野生動物の糞を発見!

(クマっぽい糞ですね…)

シカなどが通った跡もありました。

↓草刈り前

↓草刈り後

同じ場所とは思えないくらい、とても綺麗になりました!

ボランティアの皆さんは、お住まいもバラバラ、年齢層もバラバラ。

皆さん、「地元の方の役に立てることを精一杯やろう」と一生懸命がんばってくださいます。

ちなみに今年の最年少は中学1年生の男子!

高枝のこぎりで、一生懸命カキの木の枝を切ってくれました。

現在進行形のクマ防除対策!

クマが冬眠するまでまだまだ続きます。

クマ防除ボランティアに参加ご希望の方は、ぜひ本部までご一報ください。

また「今年の最年少記録更新したい!」という若い力も大募集中です!

熊森本部 0798-22-4190

令和6年度兵庫県ドングリ類は14年ぶりの大凶作

2024年9月12日兵庫県庁環境部 自然鳥獣共生課 発表

(以下、概略)

兵庫県立森林動物研究センターが実施した今年のドングリ類(堅果類)の豊凶調査によると、14年ぶりの「大凶作」であることが判明しました。

兵庫県のクマ生息地域の多くで、今秋のツキノワグマの出没数は、過去5ヶ年平均の2~4倍になると予測され、冬眠前のクマが餌を求めて人里へ大量出没する可能性が危惧されます。

兵庫県に於ける今年度のクマの目撃・痕跡情報数は8月31日現在449件。

同時期としては平成13年度に統計を取り始めて以来の過去最高値。

この時期の過去最高は平成22年度の386件。(以上)

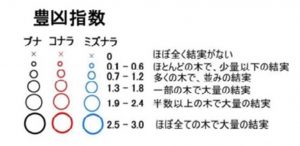

以下は、兵庫県資料を熊森がピックアップ表示

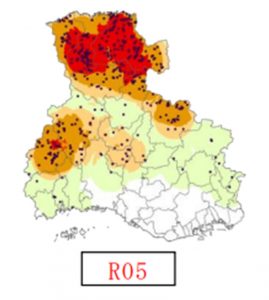

令和5年兵庫県のクマ目撃地

(色が濃くなるほど、目撃数が多い)

兵庫県のクマは北部に多く生息し、南西部にも生息しています。

令和6年堅果類の実り(ブナ、ミズナラ、コナラ)

今年は、クマの生息地にほとんどドングリの実りがないことがわかります。

もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の兵庫県資料をご参照ください。

熊森から

保水力抜群の巨木の奥山水源の森は、これまでクマを初めとする全野生動物たちが無料で造ってきてくれました。人間は彼らに深い感謝の気持ちを忘れてはならないと思います。清らかで滋養豊かな水が豊富に湧き出してくる森あってこその日本文明です。

クマたちの大量出没を考える時、私たち人間がまずしなければならないことは、生息推定数の計算ではなく、クマたちの生息地に、「飲み水と餌があるか」のチェックです。お店のない野生動物たちは、1日中その日の餌を探して歩いています。彼らの行動を左右するのは生息数ではなく餌です。

生息数が多くても、山に十分な餌があると里に出てきません。生息数が少なくても山に餌がなければ、最後の1頭が駆除されるまで次々と出てきます。

熊森のドングリ解説

ブナ

ツキノワグマは冷温帯の動物で、冬ごもり前に一番好む餌はブナです。しかし、ブナは豊凶が激しくて凶作年の実りはゼロです。ブナに頼っていては、凶作年餓死しますから、クマは他のドングリもあてにして生きてきました。

ブナは年平均気温が6℃~12.5℃の間でないと生きられないため、兵庫県では高い山が連なる鳥取・岡山・兵庫県境の狭い範囲にしか残っていません。近年、気温高温化が激しいためか、見るからに樹勢が衰えてきており、実っても、シイナと言って殻だけで中身のない実がほとんどです。もはやクマはブナに頼って生きることはできません。

ミズナラ

ブナほど豊凶が激しくないミズナラは、冬ごもり前の食い込み期にクマが一番あてにしてきた大きなドングリです。しかし、近年の気温高温化によって暖温帯から冷温帯に上がってきたカシノナガキクイムシによって、この虫に対抗する機能を持っていなかったミズナラは、一気に大量枯死してしまいました。(ナラ枯れ)

枯れ残ったわずかな木々に実りがあったとしても、以前と比べると木そのものがないのですから、採食できる量は激減しています。

その他のドングリ類

ミズナラほどではありませんが、ナラ枯れでそれなりに木が枯れてしまっています。

結論

昨今のクマは冬ごもり前に大量に必要な脂肪のたくわえを、何によって得るのでしょうか。

昨年、豊岡市では、それなりにコナラのドングリが実っている場所もあったのですが、なぜかクマたちが食べている形跡はありませんでした。

兵庫県のクマたちは、飲まず食わずで4~5か月暮らす冬ごもりのために、今後、何を食べて行けばいいのか、大変な飢餓状態となって苦しんでいると思います。

戦後の拡大造林政策によって、兵庫県のクマ生息地の多くはスギとヒノキの放置人工林に覆われ、下草も生えず荒廃したままです。

森林環境譲与税や県民緑税を使って、林業に適さない場所に作ってしまった人工林は伐採し、早急に野生動物に餌を提供できる天然林を再生してやるべきです。

熊森は、他の都道府県の状況も調べて、クマの保全とクマによる地元の被害防止対策を同時に考えています。

そのための全国的な調査や研究を、無償又は有償で手伝ってくださる方を募集しています。

将来的には職員登用の道もあります。

調査研究が好きな方得意な方は、ぜひご応募ください。

早朝民家前で人に出くわし、立ち上がって後ずさりしながら立ち去っていったクマ

兵庫県のクマ生息地で9月10日早朝5時半に、車で新聞配達をしていた方がクマとばったり出会われ、そのクマが立ち去るまでの一部始終を車中から動画撮影されました。

乳首が目立つクマ

動画内のクマの様子

クマは人間が車に乗ってやってきたことに気づき、戸惑った感じで立ち上がり、周りをきょろきょろ見回しています。

乳首の周りの毛が倒れていくつかの乳首がくっきりと浮かび上がっているので(クマの乳首は3対)、くまもりとしては、授乳中の母グマではないかと感じました。

立ち上がって人間の方を意識しながらもあたりを見まわしているのは、近くにいる子グマを探しているのかもしれません。

やがてこのクマは、立ち上がったまま人間から目をそらさず、二足歩行のままゆっくり後ずさりし、立ち去ります。

なんだかまるで、私たち人間がクマに出会ったときの対応法を、クマが実践している感じです。

たまたま近くで作業中の本部スタッフがこのニュースを知り、現地を訪れましたが、クマはもういませんでした。

ところが、その後、このクマに捕獲罠がかけられたというニュースが流され、本部はびっくりして地元行政の担当部署に電話して状況を聞いてみました。

熊森:立ち上がって後ずさりして去って行っただけの母グマと思しきクマをなぜ捕獲するのですか。母を失うと、子グマも生き残れません。

担当者:今年は去年と全く違ってクマの目撃がすごく多いです。(今年の兵庫県の山の実りについては、次回ブログに掲載)朝に夕にクマの目撃通報があり、その度に担当者は現地に飛び出して行かねばならず、大変な状況です。

このクマは、昼間出て来たり、民家の横のクリの木の実を食べたりしたので、駆除対象です。

熊森:子グマがいるかもという配慮は全くないのですね。クマに電気柵は大変有効なので、そのクリの木の周りに電気柵を張って、クマが来れないようにできないのですか。

担当者:地元では電気柵をあまり使いたがらりません。張った当初はいいのですが、すぐ草に覆われたり、柵の下に穴を掘られたりするので、電気柵はメンテナンスが大変。過疎化高齢化した集落にはメンテナンスできる余力がない。もし、メンテナンスしてあげるから、電気柵を張りませんかという話なら、地元は大喜びするでしょうね。

以上。

熊森から

本来のクマは、争いを避ける平和的な動物です。

かれらは皆1日中餌を探しており、餌ではない人間には基本的に興味がありません。

人間がクマを殺そうとするから、クマは人間を恐れるようになり、人間から逃げたい一心で、無関係の人にまで人身事故を起こしてしまいます。

熊森は、各地のクマの出没ケースについて状況を問い合わせ、現地に行ったりして、できるだけ殺処分しない解決法をさぐっています。

地元の方や行政の声も聞きながら進めていくこのような大型野生動物たちとの共存活動を手伝っていただける有償又は無償ボランティアの方々を、くまもりは大々的に募集しています。慣れるまでは、熊森職員と一緒に現地で動いていただきます。クマとの共存を強く願われている方は、ぜひご応募ください。

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています①環境整備

熊森協会は設立以来から、徹底した現場主義です。

27年前に、会を立ち上げた初代会長がまずしたのは、兵庫県の地元の1市25町の首長さんたちに、「クマたちが造る保水力抜群の奥山水源の森を、日本文明存続のためにもう一度共に再生しませんか」という手紙を出したことです。

その中で、熊森協会と一緒に取り組みたいと言ってくださった町長さんたちを順次を訪れ、地元の役場の方、住民の方、猟師の方などとつながっていろいろと教わりながら共に活動してきました。

熊森は、今もずっとこの現場主義路線を貫いています。

近年、山の中の食料が減り、冬ごもり前の食い込みができなくなったクマたちが、命を賭して山から里に食べ物を求めて出て来るようになりました。熊森は、人身事故を無くそうと、ボランティアさんたちに手伝ってもらいながら、今年も必死に地元の環境整備に走り回っています。

兵庫県森林動物研究センターによると、今年の兵庫県の山の実りはブナ大凶作、ミズナラ大凶作、コナラ豊作です。

●クマのひそみ場となる草を刈る

くまもり現地到着

刈る前

草刈り後

・クマが集落に入ってこないように、カキの木の剪定や伐採

地元はどこも過疎化高齢化が進んでおり、力仕事ができる若者が不足。都会からのボランティアが大活躍します。

↑民家近くのカキの木はクマが来ないよう伐採。(この木は渋柿。今年は実が少ない)

伐採木の片付け

この地区のカキの木には、すでにクマが来ていましたので、集落内や集落周辺の木は伐採することになりました。しかし、離れた山裾にあるカキの木の実はクマたちに食べさせてあげてほしいと、熊森が提案。

クマは冬ごもり中の何か月間は飲まず食わずとなりますから、食い込みができないまま冬ごもりに入ったクマは、穴の中で死亡すると言われています。

同じ国土に生きる生き物同士。冬ごもりできないまでにクマが飢えに苦しんでいるのなら、少しだけでも空腹を満たしてやりたいと思うのが人情であり、天から授かった共存への本能であると思います。

以前訪れた集落の方が、私たちの祖先は拡大造林前までは、山の実りの凶作年でもクマが無事に冬ごもりができるように、山裾に柿やクリを植えてやっていたと教えてくださいました。

(熊止め林)

山裾までなら来ていいよ。ただし、集落には入ってこないでねという意味だそうです。最近はこのような他生物へのやさしさや思いやりが急速に日本人から失われつつあります。

クマに食料を提供したら、クマが増え過ぎてしまうと思う人がいるようですが、山裾に残されたカキやクリを食べるくらいでは、その心配はありません。メスグマは冬ごもりのための十分な食料を得られなかった年は、受精卵を着床させずに流してしまう習性があるので、凶作年は、子を産むクマは少ないと言われています。

(完)

自動撮影カメラの電池とSDカードの交換にボランティア大活躍:兵庫県波賀町

9月1日、熊森本部職員羽田はボランティアさん4名と共に、兵庫県宍粟市にある(公財)奥山保全トラスト所有の戸倉トラスト地に赴きました。

赤線内がトラスト地 土色部分はスキー場

熊森がトラスト地内の動植物の調査を17年間継続中

2006年に購入したこのトラスト地は、東西に細長くて、一番上は鳥取県と兵庫県の県境に位置する赤谷山山頂1216メートルです。面積は広大で120ヘクタールもあり、購入当時から日本熊森協会の調査研究部が、動植物の生息調査を続けてきました。

山の下の方はコナラやクリが中心、上の方はブナやミズナラ、トチを中心とした生物の多様性が保たれた原生的な巨木の森でした。森からの大量で清らかな湧水が印象的でした。

周りの山々は戦後のスギの人工林で埋め尽くされてしまった感じですが、この山主さんは若くして大阪に出られていたので、山の下の方の一部を植林されただけで、奇跡的に?自然の森が残されたのです。

初めて山主さんにお会いした時、「どんな動物が棲んでいますか」と聞いたら、「クマさん!」とうれしそうに答えられたのを思い出します。

購入当時は、まだふもとの集落に多くの方が住んでおられ、ナショナル・トラストって何だい?別荘を建ててもうけるんかなど色々といぶかしがられたものです。それでも、秋になると谷がモミジなどの紅葉で赤くなること、谷川には30センチくらいのヤマメがいて、女でも手づかみで捕まえられたことなどいろいろお話しくださいました。なつかしい思い出です。

そんな集落の皆さんでしたが、雪が年々少なくなってきて、スキー場経営(戸倉スキー場)も苦しくなられたもようで、だんだんと集落に空き家が目立つようになっていきました。

森の方も、温暖化の影響か、ナラ枯れが進み、ササが消え、年々急速に劣化していきました。今や、森がスカスカになってしまって、見るも無残な姿になってしまいました。

森購入当時は動物たちも多くいて、クマの糞や足跡も簡単に見られましたが、今は見られなくなってしまいました。

現在、戸倉トラスト地内には10台のカメラが設置してあります。今回は、川沿いに設置した手前の4台に絞って、電池とSDカードの交換を行いました。

チシマザサが消えた林内

この日は気温26℃。景色もなんだか涼やかに見えました。

ボランティアの方々と作業

カメラ1台につき、8本の単三形電池と1枚のSDカードが必要です。ボランティアの方々にカメラの説明をしながら、順番に1台ずつ交換作業を進めていきます。

電池の向きやカメラスイッチのONとOFFなど、間違えてはならないポイントがいくつかあるので、注意力を集中させねばなりません。皆さん真剣に根気強く取り組んでくださいました。

熊森はボランティア団体なので、会員の皆さんがこうやって無償で手伝ってくださいます。本当にありがたいことです。

作業中のボランティアさんたち

この日は雲がかかってやや涼しい日でした。カエルなど水辺の生き物がたくさん見られた一方で、ヤマビルがものすごい数いました。長靴とズボンの隙間をガムテープで塞ぐなど、万全の対策をして臨んだので、誰一人血を吸われずに済みました。

回収したSDカードの中をチェック

シカとイノシシが少し写っているだけでした。

オスジカ

以前はクマをはじめ野生動物たちが多く映っていたそうで、少し悲しい結果ですが、これからも調査を続けます。

山からの湧水の量も年々激減してきています。

日本の山の荒廃は、

1,人工林を造り過ぎたことだけではなく、

2,クマたちが生息していた1級の天然林も急速に温暖化で劣化していっている事実

を、マスコミは国民に伝えるべきです。

でなければ、最近なぜクマが山からどんどん出て来るようになったのか、奥山調査などしない国民には理解できません。

その結果、人間活動の被害者であるクマが、まるで加害者のように誤って報道されています。(完)

クマの見回りを続けている地元会員の要請で本部クマ担当が緊急出動するも、地元はクマに寛容

兵庫県のクマ生息地である新温泉町に住む本多会員は、80歳を超える高齢ですが、クマが殺されないか心配で、毎日車でクマパトロールをされています。早朝、川でクマが水浴びしているのを見た時など、うれしそうにクマのことを語られます。

本多会員は、以前、経営する梨園でクマが昼寝をしていたのに気づかず、入っていったことがあります。突然の人間の出現にびっくりしたクマは、本多さんの体の上に乗ってきて取っ組み合いになりました。その時、間近で見たクマの目の純粋さが忘れられないそうです。クマは明らかに人間を怖がっており、転がるようにして逃げていったということですが、本多さんはお怪我をされました。

以来、本多さんはクマを守りたい気持ちが強くなり、母グマが悲しんでいるからと住民に話してイノシシ用箱罠にかかっていた子グマを逃がしてやったこともあります。

7月31日朝、本多さんから、隣町で昼間にクマが出ている所がある。捕殺されるかもしれないという連絡があり、本部クマ担当の水見、羽田は、直ちに現地に緊急出動。本多会員と合流して、地域の方5名に聞き取りをしました。

目撃情報をまとめると、

・クマは、朝8時から10時くらいの間に、川下から川上に向かって川を移動しながら水浴びをしたりして移動していた。

・川すその茂みを伝って、川沿いのびっしり実がついているオニグルミの木を観察しながら歩いていた。

・国道の橋の下で川の水に浸かっていた。

・川の近くの畑で休憩しているのを私に目撃されると、クマは逃げていった、等々。

住民の方々は、クマは移動しているだけやし、とクマに寛容でした。

このクマは住宅地の中を白昼堂々練り歩いていたわけではなく、住宅地の外周を流れる河川を利用していただけのようでした。ここ数日、酷暑で人も大変ですが、クマも暑いので水量のある水場にきて水浴びをしていたのでしょう。このような例は全国各地であります。

今回のクマは、川沿いのオニグルミの実を食べる予定で下見も兼ねて出て来ていたのかもしれません。結果的に、捕殺される恐れはないと判断。本多さんも一安心。本部緊急出動を終えました。

地域住民の方や役場の方には、川の近くに行く場合はクマがいることが予測されるので、鈴や手をたたいて音を鳴らしてくださいとお伝えし、草刈りなどの環境整備が必要な場合は当会にご連絡くださいとお伝えしておきました。

橋の下で、朝、クマは川の水に浸かっていた

この川べりの茂みを伝って歩いていた

川沿いに生えているオニグルミの木をクマが観察していた

地域によっては、オニグルミの実が青くて柔らかいうちにクマが食べる

今年は山の実りが悪いと言われています。兵庫県でも新たなナラ枯れの場所があります。そのためか、クマが山から出てきて目撃される例が多くなっています。

クマ対策でお困りの場合は当会にご連絡ください。

当協会は、殺さない対応策を実施します。

地域でクマ対策講座(無料開催)もできます。

【お問い合わせ】

TEL 0798-22-4190 mail field@kumamori.org

日本熊森協会本部 野生動物担当 水見・羽田

P.S

現在日本の野生動物学研究は利権がいっぱいの西洋思考のワイルドライフ・マネジメント派に牛耳られており、兵庫県森林動物研究センターの所長をされたある高名な研究者も、「日本人は殺生を嫌うから駄目なんだ」と公言されています。

責任を取りたくないので、すべての行政は肩書のある研究者たちの野生鳥獣捕殺一辺倒対応に従っています。

しかし、熊森は、無用の殺生をしない、生きとし生けるもの全ての命を尊厳する祖先の文明こそが正しくて、豊かな水源の森を残して今日の日本文明の繁栄を築いたという認識です。

このため、熊森は現在日本で多くの研究者から異端児扱いされていますが、無意識ながらも祖先の影響を受けている一般庶民からは、受け入れられることが多いと自負しています。

ただ、今、みんなで声を上げないと、この素晴らしい生命尊厳思想が日本国から消えていく恐れがあります。熊森に賛同してくださる方は、とりあえず熊森にご入会いただき、賛同の意思だけでもお示しください。

春の戸倉植樹地メンテナンス~くまもりボランティア大活躍~

雪融けを待って植樹地へ

4月21日、27日の2日間に渡って、熊森のフィールドボランティアチームが、兵庫県宍粟市戸倉にある植樹地のメンテナンスを行いました。

戸倉は豪雪地帯で、毎年大量の雪が山を覆い尽くします。植樹地はシカなどに苗木を食べられるのを防ぐためにネットで囲いをしていますが、雪の重みでネットをかけている支柱が倒れたり、折れたりしてしまいます。雪が積もっていると作業できないので、春が来て雪融けとともに修復作業を開始しています。

今回はボランティアの女性3名が作業してくださいました。

1日目

戸倉トラスト地には5か所の植樹地があります。21日は3か所の修復作業を行いました。

壊れた囲いが・・・

この通り!

苗木の生育状況の確認も行いました。戸倉は苗木がうまく定着せず、なかなか大きく育ちません。今後さらに試行錯誤を続けていきたいと思います。

苗木から新芽が!順調に育って欲しいですね

移動中にシカの角を発見!

2日目

27日は残りの2か所をメンテナンスです。

太陽が照り付け少々暑い中、皆さん頑張ってくださいました。

丁寧にネットをかけていきます

野生動物はちょっとした隙間も見逃しません。ネットがたわんでいないか、破れている部分はないかなど、細かいところまで気を配って作業を進めます。

全ての囲いの修復が完了!

余った資材を確認して作業終了です!

2日間で5か所全ての囲いが修復できました。苗木や外から入ってきた植物が無事に大きくなり、少しでも早く広葉樹林が再生されることを願うばかりです。野生動物が安心して暮らせる山になるといいですね。

今回は女性のみのチームでしたが、大変な作業を根気強く頑張ってくださいました。作業してくださった方々本当にありがとうございました。

日本熊森協会はこれからも人工林の広葉樹林化を目指して、地元の方々やボランティアの皆さんと手を取り合って頑張っていきます!

熊森の活動やボランティアに興味のある方は、ぜひご連絡ください!

尼崎市公立小学校3年生に、熊森職員になって初めての環境教育 「わたしたちに森は必要か」

わたしは、昨春、環境教育担当として熊森に就職したものの、いきなりコロナで、これまで学校で授業させていただく機会がなく、学校外でくまもり紙芝居をさせていただいたことが少しあっただけでした。

1月14日、遂に初授業の日がやってきました。なんと熊森は、この小学校で20年間連続、環境教育をさせていただいているのです。

兵庫県も今、コロナ第3波のまっただなかですが、何とか例年通りのイベントを子供たちに体験させてあげたいという学校側の意向で、コロナ対策を強化しながらの環境教育となりました。例年は、1、3、5年生を1学年ずつ3クラス教室に集めて3時間の授業するのですが、今年は密にならないよう、子供の間を離して、3年生のみ1クラスごとに3回実施です。

まず初めに、自己紹介。

おねえさんが大学4年生の時、研究室にクマが入ってきたのです。こわくなって、クマのことをネットで調べてみて、日本熊森協会を知りました。このことがきっかけで、日本熊森協会に就職し、野生動物や森を守る仕事をしていますと話すと、全員の子供たちの目が私を見ているのを感じました。

次に森の写真を見せて、森はどんなところか発表してもらいました。

明るい、虫がいる、木がいっぱい生えている・・・板書が間に合わないほど次々と子供たちが発言してくれます。

次に、スギの放置人工林の写真を見せて、これも森かな?木がいっぱいあるよというと、子供たちは比較することにより、森とはなにか認識しなおします。

森=いろいろな植物+いろいろな動物+いろいろなび生物

尼崎市には今や森はゼロです。森がどういうものかわかってもらってから、私たちに森は必要かという投げかけをしてみました。

この日は4つの観点を提示して子供たちに考えてもらいました。

時々、ぬいぐるみのツキノワグマの「つっきん」が登場して、情報を提供してくれます。

「昔はね、森にいっぱい食べ物があったんだけど、去年もその前の年も、森のドングリの木が大量に枯れちゃって木の実は実らず、大好きな昆虫もほとんどいなくなっちゃったんだ」

と語ると、子供たちから、一斉に

「どうして」

の疑問が飛び出します。3年生の子供たちにどう説明すればいいのか、一瞬たじろぎました。

「地球温暖化とか酸性雨とかいろいろ言われているけど、まだよくわかりません。どっちにしても人間が原因を作っているようです」フーッ。

ツキノワグマの「つっきん」が、

「ぼくたちおなかがすいてね、食べ物を求めて次々と山から出て行ったんだ。そうしたら、人間が大勢やってきて、みんな鉄砲で撃ち殺しちゃったんだ。ニュースで見たでしょう」

というと、

「かわいそう!」

の声が、子供たちの中から反射的に上がりました。子どもたちにとって、こういうことは理屈ではなく、本能的にかわいそうなのです。

授業も終盤にさしかかりました。

1400万人もの人が毎日水道水を使うのに、どうして琵琶湖の水はなくならないんだろう。実は460 本の川の水が一年中、琵琶湖に注がれています。

滋賀県の全ての川をていねいに熊森スタッフが色塗りした地図を見せると、子供たちはびっくりする前に、

「川はいっぱい分かれてたりするのに何本かわかんない!」という反応。

何のことを言っているのかよくわからなかったので、前に出てきて説明してもらいました。

「(川の)こことかくっついてたり離れてたりしてるよ」と教えてくれる児童

確かにこれはどう数えてるの?と一瞬、私も考えこんでしまいました・・・。

(後で調べたところ、琵琶湖に注ぎ込んでいる川の数というのは、琵琶湖に面している川の本数のみを数えたもので、支流の本数は数えていないとのことでした。)

子どもたちから出る発言は予想外の連続でした・・・

子どもたちの視点はいつも鋭いです。おかげで大変勉強になりました。私も子どもたちのような目で見れたらなぁと思います。

私は初めての授業でドキドキだったのですが、コロナもなんのそのビックリするくらい元気いっぱいな子どもたちに助けられ、なんとか初授業を乗り越えることができました。

3年生だけでもこんなに勉強になったので、他の学年の授業もしてみたくなりました。

コロナの中、子どもたちにすこしでも幅広い体験をと、熊森を呼よんでくださったこの小学校に、心から感謝します。

●熊森協会本部では環境教育部員を募集中!!

これまで、日本熊森協会では、多くの大学生たちが、今、日本で起きている森や野生動物の危機的状況について学び、保育園、幼稚園、小学校に出かけて、後輩たちに環境教育を実施してきました。

学生の皆さん、若者が教える子供たちへの熊森環境教育、学外サークルとして、一緒に取り組みませんか?

関心のある方は、ぜひご応募ください!

電話0798-22-4190

メールconntact@kumamori.org

コンコンさまにさしあげそうろう

(絵本「コンコンさまにさしあげそうろう」から)

何日も何日も雪がふりつづいて、山も畑もまっしろです。

「かあさん、さむいよう、おなかがすいたよう」

ふるえる子ギツネをのこし、

母ギツネは食べものをさがしにそとに出ました。

そのとき、おいなりさんの森から、

「チーン、チーン、ドン、ドン」と、

かねとたいこの音が聞こえてきました。

・

かねとたいこの音は、山に餌のない一番寒い大寒の晩に行われる野施業の音で、「こんこんさまにさしあげそうろう」と言いながら、村人みんなで野の者たちに与える食料を持って雪山に入る行事です。

子供たちはさんだわらに、キツネの好きなあずきめしとあぶらげとかわじゃこをのせて、あちこちに置いてまわります。

餌のない時期の野の者たちを人間が思いやると共に、彼らが人間の所に来なくていいようにする知恵でもあるのです。

・

作者の森はなさんは1909年、兵庫県但馬地方の和田山というところで生まれました。

32年間、小学校の先生を務めた後、作家に。知的障害を持つ心優しい男の子を、村人みんなで守り育てた代表作「じろはったん」はとても有名です。

但馬地方の人々のやさしさが、胸に温かく伝わってきます。人間ていいな、人間が好きになってくるお話です。

野施業: 寒中に餌をさがすことのできない野の狸や狐などの鳥獣に餌を施すこと。近畿一帯から山口県にかけての地方で広く行なわれてきた行事。

この絵本を読んだ人の感想(ネットから)

「のせぎょう」という、えさが最も乏しくなる大寒の夜に、キツネやタヌキなどの山に住む動物に食べるものを施し、動物達が村の鶏を盗むなどの悪さをしないよう考えられた昔からの年中行事を題材にした本です。

何日も雪が降り続いて、食べ物が底をついたキツネの母と子。寒くてお腹がすいた子ギツネは、泣きながらお母さんキツネの胸の中で眠ってしまいます。母親にとって、これほど辛いことはないと思います。母ギツネは村の鳥小屋を襲おうと決心しますが、犬にほえられて断念。池も凍っていて魚も取れない。諦めて母ギツネが穴に戻って見たのは、枯れ葉をくわえ、泣いて眠ってしまった子ギツネの姿。切なすぎます…。

でも、そんな時、村はずれのお稲荷様から、「こんこんさまにさしあげそうろう」という子供達の声が聞こえてきます。丁度、のせぎょうの日だったのです。母ギツネは「ありがたい」とお稲荷様に手を合わせ、お供え物のあずきめし、あぶらあげ、かわじゃこを持って帰り、子ギツネに食べさせます。母ギツネの目に涙が一杯たまります。私も涙が出てしまいました。

この本を読んで、最近、民家まで下りてきて畑を荒らし、射殺されるクマ、捕獲される鹿や猿などを思い出しました。昔の人達は、動物達の生を尊重することが自分達の生活を守ることだと判っていたので、こういった行事をしていたのでしょう。

今、地球温暖化、樹木の伐採など、彼らのえさを取り上げているのは私達人間。自然、野生の動物、人間がどう共存していくのか、改めて考えさせられる一冊でした。(東京都40代ママ 2010年)

熊森から

子供を巻き込んでの昔からの野施業は、山に住む動物たちと人間との共存方法を、現地での実践を通して子々孫々に体得させていくすばらしい環境教育です。

私たちは今一度、クマ、サル、シカ、イノシシ、明治になった時にはこの国にまだオオカミも残っていましたが、このような大型野生動物たちを一種もほろばさなかった奇跡の日本文明の元となる、祖先の動物観や自然観に学ぶべきだと思います。西洋文明と違って、私たちの祖先はこうやって、人間も動物たちも、みんな一緒にこの国で暮らしてきたのです。

西日本で生まれ育ってきた私たちには、飢えに耐えかねて山から次々と出て来るクマたちを今のように皆殺しにするのではなく、都会の公園で集めたドングリを獣道に運んでやって、山から出てこなくてもいいようにし、人身事故が起きたりクマが射殺されたりしないようにする緊急避難措置の「どんぐり運び」に、何の違和感もありません。

もちろん、私たちが熊森が23年間全力を注いできたのは、クマ問題の根治療法である奥山での広葉樹林再生と里山でのクマ止め林造り、すなわち、棲み分け再現事業であることはいうまでもありません。

熊森と行政担当者でカキもぎを行いました【兵庫県豊岡市】

大量の捕獲罠を常設している兵庫県

兵庫県でも、今年は山の実りが昨年に増して悪く、「大凶作」と言える年でした。しかし、クマの目撃数や捕殺数は昨年よりはるかに少なかったです。兵庫県は、平成29年の途中からクマの捕殺を強化し、推定生息数800頭前後と推計されるクマに対し、2000を超える罠を常設し、かかったクマは0歳や1歳の子グマであっても原則殺処分の体制をとっており、過去3年でクマの210頭を超えるクマを捕殺しています。捕り過ぎて数を減らしてしまっていることを心配しています。

11月になり、兵庫県でもクマが里へ下りだした

しかし、さすがに11月には、兵庫県でも、冬眠前のクマが里へ出てきたという目撃情報が増えだしました。

クマの捕殺が繰り返されている自治体へは、熊森としては何度も「捕殺ではなく共存・棲み分けを!」と訴えに行き、捕殺が必要なほどクマの被害が深刻な場合はぜひ、熊森本部が被害対策をしますので呼んでくださいと、お願いしてきました。

地元行政から応援要請を受け、現場へ急行。カキもぎを実施

11月17日、兵庫県のクマ生息地である豊岡市で「クマが柿の木に来ている場所がある。クマが来ないように柿をもぐのを手伝ってほしい」と、市の担当者から熊森本部へ連絡がありました。このように、行政の方から応援要請をいただけるのは、大変うれしいことです。

早速、熊森本部は、翌日18日、スタッフ2名、ボランティア4名で現場へ急行しました。

現地へ着くと、実が付いた柿木がおよそ8本目につきました。現場は駐車場裏手の山裾になります。すでに地元の方が何人かで取りやすい部分の実は取り終えられたようで、残っている実は道具がないと取れない高い部分にありました。

早速かきもぎを開始です。この日は天候にも恵まれ、温かい一日でしたが、高い木の上の柿をもぐのは一苦労です。それぞれのスタッフが、役割分担をしながら安全かつ効率よく作業を進めていきます。

現場には、クマが柿を食べたフンが数か所に落ちていました。まだ新しいものです。クマが柿を食べたフンは、柿をペースト状に混ぜたようなきれいなオレンジ色をしています。しかし、時間がたつと、フンの中の柿の成分が酸化して黒くなっていきます。他にも、クマの爪痕が新旧幾つかがありました。

カキもぎをした木は大きく、木々の間にはササの繁みもありなかなか大変な作業で、応援要請があった理由がわかりました。豊岡市からも職員の方が1名応援に駆けつけてくださり、手伝っていただきました。

人身事故防止のため、草刈りもお手伝い

カキをもいだだけでは、人身事故防止対策としては不十分です。クマの人身事故が起きる原因は、見通しの悪い場所で、お互いに相手に気がつかないうちに、人とクマがばったり遭遇してしまうことです。集落に草が茂り、見通しが悪くなっている場所があったので、草刈りを行い、20m先まで見通せるように環境整備をしました。

地元の方々にも大変喜んでくださり、私たち作業スタッフ一人ずつに、差し入れをしてくださいました。地域の皆さんも心優しい方で、嬉しくなりました。

このような機会を下さった豊岡市と、地元の皆さんに感謝申し上げます。豊岡市からは、今も、別の場所でクマ被害対策としてカキもぎの要請を頂いております。

【クマ出没でお困りの自治体はぜひご連絡ください】

~ボランティアも募集中です~

日本熊森協会は、クマとの共存のために、人身事故を防ぎたいと強く願っており、人身事故防止やクマを寄せ付けない環境づくりの支援に積極的に取り組んでいます。

冬場はクマの活動は弱まりますが、クマが集落近くに来て困っているけれど、どう対策をしたらいいかわからない、手が回らないという方は、自治体でも、個人の方でも、ぜひ熊森本部にお問い合わせください。

熊森のクマ被害対策活動に、一緒に活動してくれるボランティアの仲間も募集しています。

一般財団法人 日本熊森協会

TEL:0798-22-4190

mail:contact@kumamori.org

熊森から

今秋も熊森本部は日々非常に目まぐるしく、11月に掲載予定の上記ブログが遅くなってしまいました。

ボランティアとして熊森活動を手伝ってくださる方、職員として人生をかけて熊森活動に取り組んでくださる職員、熊森は本気で自然を守りたいと願う多くの活動家を求めています。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ