ホーム > _クマ保全

カテゴリー「_クマ保全」の記事一覧

今秋も、兵庫県本部フィールド部隊はクマ防除現場に駆けつけています

9月以降、今年もクマの目撃情報が増えてきて、「クマの防除対策をお願いしたい!」と兵庫県クマ生息地のいくつかの地区からご依頼が入り始めました。

兵庫県は今年、ブナ、ミズナラ、コナラすべてが×という14年ぶりの大凶作の上、カキも不作です。10月末まで気温が高く、クマたちもどうしたものかと戸惑っていると思われます。その結果、今年9月末までの兵庫県クマ目撃数は605件と、昨年の同時期268件より大幅に増えています。今年9月末までの兵庫県のクマ捕殺数は78頭と、すでに今年度の捕殺上限を超えてしまっています(昨年度同時期の捕殺数は21頭)。今年、兵庫県のクマ狩猟は中止ですが、有害駆除は今後も続きます。

地区の皆さんは、「クマは来てもいいけど、人身事故が起きないようにしたい」とおっしゃって、クマ対策に取り組まれています。しかし、地元は過疎化や少子高齢化がすすんでおり、限界もあります。

そこで熊森本部職員に引率された都市部の会員を中心としたくまもりフィールド部隊が、助っ人として地元に入り、地元の方たちと一緒に作業をします。

人が利用しない集落近くの柿や栗の木はクマが来ないように伐採する

伐採木は、小さく切って邪魔にならないところへ置く。

人が利用する柿の木は枝打ちした後、トタンや畔シートを巻いて、クマが寄り付かないようにします。

ツキノワグマは臆病で、人間から身を隠せるような草場の中を移動することが多い。

そのため、草刈りはクマを寄せ付けない重要な対策のひとつです。

背丈よりも高い草は刈払い機を使って、木の周りや障害物周辺は、鎌で丁寧に手刈りしていきます。

手刈り部隊のボランティアさんが、野生動物の糞を発見!

(クマっぽい糞ですね…)

シカなどが通った跡もありました。

↓草刈り前

↓草刈り後

同じ場所とは思えないくらい、とても綺麗になりました!

ボランティアの皆さんは、お住まいもバラバラ、年齢層もバラバラ。

皆さん、「地元の方の役に立てることを精一杯やろう」と一生懸命がんばってくださいます。

ちなみに今年の最年少は中学1年生の男子!

高枝のこぎりで、一生懸命カキの木の枝を切ってくれました。

現在進行形のクマ防除対策!

クマが冬眠するまでまだまだ続きます。

クマ防除ボランティアに参加ご希望の方は、ぜひ本部までご一報ください。

また「今年の最年少記録更新したい!」という若い力も大募集中です!

熊森本部 0798-22-4190

令和6年度兵庫県ドングリ類は14年ぶりの大凶作

2024年9月12日兵庫県庁環境部 自然鳥獣共生課 発表

(以下、概略)

兵庫県立森林動物研究センターが実施した今年のドングリ類(堅果類)の豊凶調査によると、14年ぶりの「大凶作」であることが判明しました。

兵庫県のクマ生息地域の多くで、今秋のツキノワグマの出没数は、過去5ヶ年平均の2~4倍になると予測され、冬眠前のクマが餌を求めて人里へ大量出没する可能性が危惧されます。

兵庫県に於ける今年度のクマの目撃・痕跡情報数は8月31日現在449件。

同時期としては平成13年度に統計を取り始めて以来の過去最高値。

この時期の過去最高は平成22年度の386件。(以上)

以下は、兵庫県資料を熊森がピックアップ表示

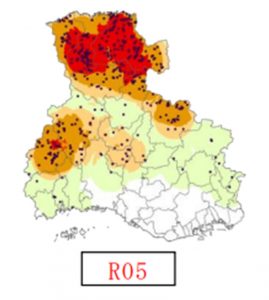

令和5年兵庫県のクマ目撃地

(色が濃くなるほど、目撃数が多い)

兵庫県のクマは北部に多く生息し、南西部にも生息しています。

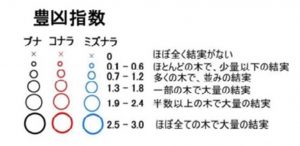

令和6年堅果類の実り(ブナ、ミズナラ、コナラ)

今年は、クマの生息地にほとんどドングリの実りがないことがわかります。

もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の兵庫県資料をご参照ください。

熊森から

保水力抜群の巨木の奥山水源の森は、これまでクマを初めとする全野生動物たちが無料で造ってきてくれました。人間は彼らに深い感謝の気持ちを忘れてはならないと思います。清らかで滋養豊かな水が豊富に湧き出してくる森あってこその日本文明です。

クマたちの大量出没を考える時、私たち人間がまずしなければならないことは、生息推定数の計算ではなく、クマたちの生息地に、「飲み水と餌があるか」のチェックです。お店のない野生動物たちは、1日中その日の餌を探して歩いています。彼らの行動を左右するのは生息数ではなく餌です。

生息数が多くても、山に十分な餌があると里に出てきません。生息数が少なくても山に餌がなければ、最後の1頭が駆除されるまで次々と出てきます。

熊森のドングリ解説

ブナ

ツキノワグマは冷温帯の動物で、冬ごもり前に一番好む餌はブナです。しかし、ブナは豊凶が激しくて凶作年の実りはゼロです。ブナに頼っていては、凶作年餓死しますから、クマは他のドングリもあてにして生きてきました。

ブナは年平均気温が6℃~12.5℃の間でないと生きられないため、兵庫県では高い山が連なる鳥取・岡山・兵庫県境の狭い範囲にしか残っていません。近年、気温高温化が激しいためか、見るからに樹勢が衰えてきており、実っても、シイナと言って殻だけで中身のない実がほとんどです。もはやクマはブナに頼って生きることはできません。

ミズナラ

ブナほど豊凶が激しくないミズナラは、冬ごもり前の食い込み期にクマが一番あてにしてきた大きなドングリです。しかし、近年の気温高温化によって暖温帯から冷温帯に上がってきたカシノナガキクイムシによって、この虫に対抗する機能を持っていなかったミズナラは、一気に大量枯死してしまいました。(ナラ枯れ)

枯れ残ったわずかな木々に実りがあったとしても、以前と比べると木そのものがないのですから、採食できる量は激減しています。

その他のドングリ類

ミズナラほどではありませんが、ナラ枯れでそれなりに木が枯れてしまっています。

結論

昨今のクマは冬ごもり前に大量に必要な脂肪のたくわえを、何によって得るのでしょうか。

昨年、豊岡市では、それなりにコナラのドングリが実っている場所もあったのですが、なぜかクマたちが食べている形跡はありませんでした。

兵庫県のクマたちは、飲まず食わずで4~5か月暮らす冬ごもりのために、今後、何を食べて行けばいいのか、大変な飢餓状態となって苦しんでいると思います。

戦後の拡大造林政策によって、兵庫県のクマ生息地の多くはスギとヒノキの放置人工林に覆われ、下草も生えず荒廃したままです。

森林環境譲与税や県民緑税を使って、林業に適さない場所に作ってしまった人工林は伐採し、早急に野生動物に餌を提供できる天然林を再生してやるべきです。

熊森は、他の都道府県の状況も調べて、クマの保全とクマによる地元の被害防止対策を同時に考えています。

そのための全国的な調査や研究を、無償又は有償で手伝ってくださる方を募集しています。

将来的には職員登用の道もあります。

調査研究が好きな方得意な方は、ぜひご応募ください。

早朝民家前で人に出くわし、立ち上がって後ずさりしながら立ち去っていったクマ

兵庫県のクマ生息地で9月10日早朝5時半に、車で新聞配達をしていた方がクマとばったり出会われ、そのクマが立ち去るまでの一部始終を車中から動画撮影されました。

乳首が目立つクマ

動画内のクマの様子

クマは人間が車に乗ってやってきたことに気づき、戸惑った感じで立ち上がり、周りをきょろきょろ見回しています。

乳首の周りの毛が倒れていくつかの乳首がくっきりと浮かび上がっているので(クマの乳首は3対)、くまもりとしては、授乳中の母グマではないかと感じました。

立ち上がって人間の方を意識しながらもあたりを見まわしているのは、近くにいる子グマを探しているのかもしれません。

やがてこのクマは、立ち上がったまま人間から目をそらさず、二足歩行のままゆっくり後ずさりし、立ち去ります。

なんだかまるで、私たち人間がクマに出会ったときの対応法を、クマが実践している感じです。

たまたま近くで作業中の本部スタッフがこのニュースを知り、現地を訪れましたが、クマはもういませんでした。

ところが、その後、このクマに捕獲罠がかけられたというニュースが流され、本部はびっくりして地元行政の担当部署に電話して状況を聞いてみました。

熊森:立ち上がって後ずさりして去って行っただけの母グマと思しきクマをなぜ捕獲するのですか。母を失うと、子グマも生き残れません。

担当者:今年は去年と全く違ってクマの目撃がすごく多いです。(今年の兵庫県の山の実りについては、次回ブログに掲載)朝に夕にクマの目撃通報があり、その度に担当者は現地に飛び出して行かねばならず、大変な状況です。

このクマは、昼間出て来たり、民家の横のクリの木の実を食べたりしたので、駆除対象です。

熊森:子グマがいるかもという配慮は全くないのですね。クマに電気柵は大変有効なので、そのクリの木の周りに電気柵を張って、クマが来れないようにできないのですか。

担当者:地元では電気柵をあまり使いたがらりません。張った当初はいいのですが、すぐ草に覆われたり、柵の下に穴を掘られたりするので、電気柵はメンテナンスが大変。過疎化高齢化した集落にはメンテナンスできる余力がない。もし、メンテナンスしてあげるから、電気柵を張りませんかという話なら、地元は大喜びするでしょうね。

以上。

熊森から

本来のクマは、争いを避ける平和的な動物です。

かれらは皆1日中餌を探しており、餌ではない人間には基本的に興味がありません。

人間がクマを殺そうとするから、クマは人間を恐れるようになり、人間から逃げたい一心で、無関係の人にまで人身事故を起こしてしまいます。

熊森は、各地のクマの出没ケースについて状況を問い合わせ、現地に行ったりして、できるだけ殺処分しない解決法をさぐっています。

地元の方や行政の声も聞きながら進めていくこのような大型野生動物たちとの共存活動を手伝っていただける有償又は無償ボランティアの方々を、くまもりは大々的に募集しています。慣れるまでは、熊森職員と一緒に現地で動いていただきます。クマとの共存を強く願われている方は、ぜひご応募ください。

兵庫県本部:2024年度豊岡市クマ防除対策のお手伝い、春から始動しています!

- 2024-07-28 (日)

- _クマ保全

本部のある兵庫県は、西宮市や尼崎市、神戸市などの大都市がある瀬戸内海側と、たくさんの山に囲まれた中部や北部に分かれます。

中部北部はクマをはじめとする野生動物たちの主な生息地で、近年、出没が多く、中でも県内で1番クマが多く出る豊岡市は、ほぼ年中クマ防除対策を行っている市になります。

昨年、熊森は豊岡市と連携し、クマ防除対策の実働部隊として、多くの集落で「草刈り」「柿もぎ」「剪定」「伐採」などのクマを誘引する原因を取り除く作業をし、人身事故ゼロ、捕殺ゼロを達成しました。

今年もぜひクマ防除対策に協力してほしいとお声がけを頂き、今年も現場に行って暑い中、被害防除対策に取り組んでいます。

まだ柿の実は大きくなっていないので、実際にクマが集落内に出てきてはいないのですが、「クマが出てくる前に対策する」という地区長さんはじめ集落の皆様の防除意識の高さがあります。

まずは現場の確認をし、市の担当者、地区長さん、所有者さんと一緒に作業内容を共有します。

去年までクマが来ていた証拠、爪痕がしっかり残っていました!

その後、早速作業へ!

チェーンソーを使い、使用しない柿の木を伐採したり、剪定したりしました。

所有者さんが使用する柿の木は畔(あぜ)シートを巻いて、クマが登れないように対策します。

集落の皆さんも積極的にお手伝いして下さり、スムーズに作業が進みました。

こちらの集落は、作業日数2日半で伐採41本、畔シート巻き2本の対策をしました。

秋になってクマとの人身事故やクマ捕殺が発生しないよう、事前に対策できてよかったです!

山裾の柿の木は残しています。

昨年の兵庫県の堅果類の実りは、ブナ…大凶作 コナラ…豊作 ミズナラ…大凶作 3種全体…凶作でした。

コナラが豊作だったのですが、なぜかクマたちはコナラを食べずに集落のカキに来て大変でした。

今年の兵庫県は、初夏の大好物である液果類のウワミズザクラが不作のためか、6月末までのクマの目撃数は、去年より50件も多い201件。

こんなに目撃数が多かったのは、これまで2017年の219件と、2018年の237件の2回しかありません。

6月末までの捕獲数に至っては60頭(有害駆除20頭、錯誤捕獲40頭でうち38頭放獣)と、過去最大です。

錯誤捕獲の多さも問題です。クマが掛かる恐れのある場所には、くくり罠を掛けないという通達はなされているのでしょうか。

この後、兵庫県が環境省のクマ指定管理鳥獣化にそって捕獲強化路線を突っ走っていかないか心配です。

何とか以前のような棲み分け共存がが復活されるよう、熊森は今年も都市部ボランティアを動員して、地元のみなさんと一緒に環境整備にがんばります。

(本部フィールド部)

福島県からまっとうな声があがった!福島民報6月30日玄侑宗久氏の文「ソーラーパネルと熊」

以下、福島民報に掲載された玄侑宗久氏の文です。

「ソーラーパネルと熊」

ここ数年、町場での熊の出没が激増している。環境省によれば、昨年度の熊による人的被害は、十九道府県で計一九八件、二一九人で、統計のある二〇〇六年以降最多だった。

北海道や東北北部はむろんだが、福島県でも会津地方を中心に熊被害は拡大し、県内の目撃件数となれば今年六月一六日時点で二三七件、去年の同じ時期より八五件増えている。

いったいなぜなのか? 山で何があったのか? 多くの報道では、異常気象による山の木の実の減少などを原因として挙げ、私も一応は頷[うなず]いてみる。しかし本当にそうだろうか……。これまでにも不作の年はあったはずだし、本当にそれだけだろうか……。

東日本大震災以後、国は速やかに太陽光発電パネルを全国に普及させようと、固定価格買取制度を作り、建築基準法の適用外にしてとにかく推進した。小池百合子都知事は、二〇二五年四月以降の新築家屋に太陽光パネルの設置を義務化したから、この流れは変わっていない。そして風景としてのメガソーラーは田舎でも好まれないため、勢いぐっと奥まった山の中にソーラーパネルが林立している。三春町から見える遠くの山でも、南側の斜面全体がパネル、という山があるし、その途中で伐採中という山も目立つ。

日本熊森協会のデータでは、二〇二二年までに太陽光発電のために切り倒された森林は二万三千ヘクタール。しかも今や日本は、国土面積に占めるソーラーパネル設置率と発電量が世界一なのである。パネル面積の合計は一四○○平方キロメートル、なんと東京ドーム三万個分なのだ(堤未果著『国民の違和感は9割正しい』より)。

宮沢賢治は生きるために熊を撃つマタギと熊の心の交信を『なめとこ山の熊』に描いたが、ひたすら金のために木を伐[き]り続ける人間は、熊たちも許さないだろう。

それだけではなく、ソーラーパネルは地震に弱いことも判[わか]ってきた。能登半島地震では、パネルの重さで耐震強度の弱まった家が、多数倒壊した。またパネルの寿命は一〇~二〇年、リサイクルもできず、設置業者は廃棄物の処分まではしてくれない。しかも古くなって放置されれば、シリコン系のパネルからは鉛が溶けだし、化合物系のパネルだとヒ素やカドミウム、セレンなど発がん性の有害物質が地面に沁[し]み込む。屋上のパネル設置を推進した米カリフォルニア州は寿命がきたパネルの処分に困り、地下に埋設した結果、地下水の汚染という深刻な問題に直面している。さぁどうするのか?

少なくとも水源地に近い山奥にソーラーパネルを並べるのはもう止めたほうがいい。熊はヒトの際限ない侵入と自らの生活環境の変化に戸惑い、ただ必死に生きる道を探しているだけなのではないか。(玄侑宗久 僧侶・作家 三春町在住)

熊森から

福島からのまともな声をやっとキャッチできました。

このような文を掲載してくださった福島民報に感謝します。

書いてくださった玄侑宗久さんは、まっとうな方だと思いました。

福島の山は、メガソーラーや風力発電で、すでにズタズタです。

今後もますます脱炭素という偽名目で、巨額のもうけを狙う人たちによって森林破壊が続いていくと思います。

彼らは今さえ自分さえ儲かれば、日本の水源の森なんか、どうなってもいいのです。

森の動物たちが生きられなくなって困ってしまい、里に出て片っ端から殺されていても、地元の人たちがどんなに困っていてもいいのです。

国も大手マスコミも、みんな彼らとつながっています。ならば、利権のない一般国民が組織的に声を上げるしか、この国を守る方法はないのです。

残念ながら福島県には熊森協会の支部がないので、熊森も動けておらず、やきもきしています。本部としては、どなたか福島県に熊森協会の支部を作ってくださいと叫びたい気分です。

支部ができたら、森林破壊の止め方を伝授します。

全ての命を大切に クマによる八甲田タケノコ採り女性死亡事故の終え方提案

6月25日朝、青森市郊外にある八甲田山地獄沼周辺(十和田八幡平国立公園特別保護区内)で、タケノコ(ネマガリダケ)採りをしていたむつ市の80代女性がクマに襲われ意識不明の重体となり、市内の病院で死亡が確認されたということです。死因は、多発性外傷ということです。

お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

起きてしまったことはもうどうしようもないのですが、問題は、この後どうするかです。

現地は国立公園の特別保護区であり、自然公園法によりすべての動植物の捕獲採集が禁止されている場所です。

もちろんタケノコ(ネマガリダケ)の採集も禁止されています。ここは野生動物たちの国なのです。

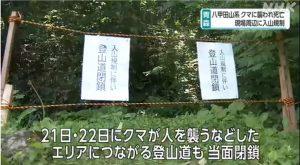

6月26日、西秀記青森市長は、(権限を持つ林野庁に)入山規制を要請したということで、妥当だと思います。

6月27 日、県や市は登山道を当分の間、閉鎖することにしたそうです。これも妥当だと思います。

NHK青森より

同時に、7月1日から現場に檻を設置してクマを捕獲することになったそうです。

ちょっと待ってください。これは問題です。

びっくりして行政に電話しました。

熊森「罠には誘引剤を入れるのでクマはかかるでしょうが、かかったクマが今回の死亡事故と関係があるクマかどうか、どうやって判定するのですか?現場に残されていたクマの毛と同じかどうかDNA鑑定でもするのですか?」

行政「そんなこと全く考えていません。別のクマがかかるかもしれませんが、クマが増えているので、別にいいんです」

熊森「クマが増えているって言われますが、青森県は去年生息推定数の53%のクマを有害駆除されていますよ。クマが増えたなどあり得ません」

行政「クマを駆除してくれという声がたくさん入っているんですよ。忙しいのでこれで。」

熊森から

早速、青森県知事と青森市市長に、冤罪グマを死刑にするようなことは、人間社会のためにも良くないという要望書を入れたいと思います。どちらも素晴らしい首長さんですから、わかっていただけるのではと期待します。

こんなことを認めていたら、いずれ人間社会も何らかの事件が起きたら、冤罪でもいいから誰かを死刑にしてしまえとなっていくと思います。

そんな恐ろしい社会はいやです。

クマの国に人間が入っていって、クマたちの大切な食料を取っていた時に起きた事故です。

人間もびっくりしたでしょうが、クマもびっくりして前足で人間をはたいたんだと思います。

クマはその場に10分間ほどいたということです。

クマは倒れた人間がどうなってしまったのか心配になって見ていたのかもしれません。

殺して食べてやろうなどという気はなかったと思います。

クマが食べたいのは、ネマガリタケなのです。

罠かけは意味ないでしょう。

どうしても掛けるなら、DNA鑑定して、無関係なクマなら放獣してください。

人身事故、まして死亡事故は痛ましいですが、あくまで事故なのです。

クマの国で起きた事故に対して、無関係なクマまで捕殺するなら、それは八つ当たりであり、正しい人の道ではないと思います。

行政の皆さんが責任を感じて何か行動をと思われるお気持ちはわかりますが、クマの国に罠を掛けて無関係なクマを殺すのはおかしいです。今少し冷静になっていただきたいです。

熊森は、全ての命が大切にされる社会、殺さなくてもいい命は殺さない社会を望みます。

スクープ!指定管理鳥獣化主導の北海道でヒグマ個体数が過大に推定操作されていたことが判明

(はじめに、熊森から)

現在のクマの生息数推定計算は非常に複雑になっており、専門家でないとチェックは不可能です。

統計学の専門家である元日本福祉大学経済学部教授の山上俊彦先生は、この度、北海道のヒグマ生息数の推定過程を精査され、過大推定となるようにように操作されていることを見つけられました。

(本文)

以下は、山上俊彦先生のお話をまとめたものです。

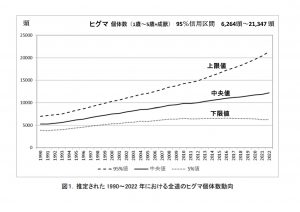

北海道庁はこれまでクマの個体数推定方法を、全国で唯一非開示としてきましたが、2024年3月末の北海道ヒグマ保護管理検討会にて、やっと、道総研(地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所)の研究者に依頼してきた1990年~2022年度末におけるヒグマの個体数推定方法の概略を提出しました。

概略なので大まかな輪郭が示されただけです。詳細まではわかりませんが、それでも今回の発表で、なぜヒグマの駆除数がこれだけ増加しているにも関わらず(2021年度のヒグマ捕殺数1030頭、放獣ゼロ)個体数推定値が増加し続けているのかがはっきりしました。

北海道ではヒグマの個体数を推定するにあたって、まず、北海道を7つの地域に分け、高密度地域は33頭、中低密度地域は20頭程度のヒグマから得たヘア・トラップ調査に基づいて、メスの生息密度を求めています。

例えば、渡島半島地域では2012年に渡島西部地で実施したヘア・トラップ調査の結果から、メスの生息密度推定値の95%信用区間は、下限値0.141頭/k㎡~上限値0.327頭/k㎡で、中央値は0.215頭/k㎡でした。

これに森林面積をかけて、メスの上限個体数を推定するのですが、当然のことながら、中央値である0.215頭/k㎡に森林面積をかけなければなりません。空間明示型標識再捕獲法(ベイズ統計学)を用いてクマの個体数を推定するにあたって、他府県では皆そうしています。ところが、北海道はなんと、上限値に森林面積をかけているのです。

しかもその森林面積はクマが生息できる自然林でなければならないのに、多くの人工林を含めた森林面積をかけているのです。

このように北海道庁が、生息密度の中央値ではなく上限値を用いたり、針葉樹の人工林を生息地にカウントしたりするなど、個体数が過大に推定されるように意図的な操作をしていたことがわかりました。

生息密度の上限値を用いた上限個体数を設定して計算機実験を行うと、個体数は非現実的な値に接近するまで増加し続けることになります。

しかも1990~2012年の間は個体数が増加し続けるように事前にプログラミングしていたこともわかりました。

その結果、全道の 2022 年時点のヒグマ個体数推定の下限値、中央値、上限値は、それぞれ 6,264頭、12,175頭、21,347 頭となっています。このとき、生息密度の「上限値」を用いて求めたのが個体数公表値の「中央値」となっているのです。

もし、このような操作がなされていなければ、北海道のヒグマ生息数は7000頭程度になります。実際の頭数は人間にはわかりません。

ヒグマを指定管理鳥獣に指定した環境省令は、このような北海道の個体数過大推定操作を精査せずに決定したものであり、この際、環境省は管理指定鳥獣にヒグマを指定したことを無効とすべきです。環境省のチエック機能はどうなっていたのでしょうか。このような操作によって国からクマ捕殺交付金を得ようとした北海道の要求は、誠に不当であると言わざるを得ません。

以下グラフは、道総研による、ヒグマ推定個体数の変化です。

熊森から

ヒグマの生息数が増えたか減ったかは、いつと比べるのかで答えが変わってきます。1990年という年はヒグマの生息数減少が危惧され、絶滅するのではないかと心配されて、道庁が春グマ狩りを廃止した年です。その年と比べるなら、ヒグマは増えたという答えしか出てきません。北海道開拓のころは間違いなくもっともっといたはずです。

では、何頭だったら適正頭数なのかということですが、クマという動物は、葉が繁る森の中を単独行動で大きく移動し、木々が葉を落とす冬には冬ごもりにはいってしまうという生態上の特性があるため、何頭いるのか生息数のカウントが不可能な動物です。まして適正頭数など、人間が決められるようなものではなく、生態学において「適正頭数」の判断基準などありません。

グラフの2022年推定個体数をみると、上限値と下限値の差が15000頭と幅があり過ぎです。もし、下限値が実態を反映していた場合、ヒグマが増えているとは到底言えません。

これからのヒグマ対策は、ヒグマの推定個体数に右往左往するのではなく、人身事故や農作物などの被害をどう減らすかに重点が置かれるべきだと熊森は考えます。多くいても人間のいない所にヒグマがいるのであれば問題はないし、少ししかいなくても人間の近くに出てくるようであれば問題です。現在、行政は、クマの個体数推定に膨大な予算を使っていますが、無意味です。こんな簡単なことに、専門家と言われる人たちがなぜ気づかれないのか不思議でなりません。

私たちの税金は、ヒグマを殺すことではなく、生息地再生や被害防除対策など、人とヒグマが棲み分けられるようにすることに使っていただきたい。その方が、道民の皆さんのためにもなると思うのですが、道民の皆さん、いかがでしょうか。(完)

マスコミはクマを悪者にしたてるのはやめて 軽トラに突進した根室母グマ報道の問題点

昨年から、なぜかマスコミのクマ報道が、「クマは悪者で捕殺の対象」というもの一辺倒に変わりました。目に余るひどいクマ報道の連続です。アルメディアの方は、クマを悪者にすると視聴率が取れると言っていました。

クマは本来とても平和的な動物で、人間に遠慮してかわいそうなくらいそっとこの国で生きています。

こんな報道が続くと、クマという動物を全く知らない多くの国民が、人を襲う恐ろしい動物という間違った固定観念をもってしまいます。

今回の根室の軽トラに突進した母グマの報道でも、子グマを守ろうとした母グマの行為であったことがほとんど取り上げられておらず、ヒグマ凶暴、軽トラの被害ばかりが強調されています。以下は報道の見出しです。

・【クマ】軽トラックに襲いかかる 北海道・根室市

・北海道根室軽トラックにヒグマが衝突乗っていた2人けがなし

・【衝撃】ヒグマが軽トラックに体当たり フロントガラス破損

ニュース映像に使われたドライブレコーダーを注意深く見ると、一番初めに一瞬子グマが画面左に歩いていく姿が映っています。

(子グマと母グマの文字は、熊森による挿入)

この子グマのことに触れないと、なぜ母グマが軽トラにとびかかったのかが視聴者に伝わりません。

地元の方に聞くと、この軽トラックを運転していたのはギョウジャニンニクを採りに、国道からそれた山道に入り込んで行った地元の方だそうです。母グマにクラクションを鳴らし、パニックに陥らせています。ヒグマの生息地に入るのですから、最初に子グマを見つけた時点で一旦停止してそっと引き帰るという最低限のマナーを守るべきです。

突進してきた母グマの後ろにも、もう1頭の子グマが現れますが、この軽トラは無視してこの林道をぶっ飛ばしていきました。

また、根室市がこの母グマに捕獲罠を仕掛けるとの続編ニュースも、人間側の視点ばかりです。以下は報道の見出しです。

・ヒグマによる「軽トラック襲撃」を受けて「箱わな」緊急設置へ 今月中にも周辺2か所に車体は大きく損傷、、、北海道・根室市

・軽トラを襲ったクマ箱罠を設置し捕獲へ「人身事故につながる危険」北海道根室市

行政は、罠を掛ける前に、この軽トラを運転していた方を指導したのでしょうか。

物言えぬ生き物たちに全責任を負わせるという最近のマスコミ界の倫理感も問題です。

根室市は、道の駅の横に罠を掛けることを考えているそうです。しかし、罠の中にはハチミツなどクマの大好物が入っていますから、遠くのクマまで誘引してしまいます。北海道ではクマ放獣体制がありませんから、罠に掛ったクマは100%銃で殺処分されます。

この辺りは元々ヒグマの生息地で、何かを狙ってクマがやって来たのではなく、元々の通り道だということです。

根室市担当者によると、地元ではクマを捕獲してほしいという声も出ていないということですから、根室市は罠を掛けないようにお願いします。

根室の道の駅(鈴木支部長撮影)

道の駅横の熊注意や立ち入り禁止看板(鈴木支部長撮影)

注意看板は必要です。

根室市さん、今後ともヒグマとの共存をよろしくお願いします。

門崎允昭顧問が視察してきたオーストラリアでの野生動物と人の徹底した棲み分け実態

以下は、札幌にある北海道野生動物研究所の所長で長年くまもり顧問を務めてくださっているヒグマ研究の第一人者である門崎允昭先生が発行されている北海道熊研究会 の会報 第 125 号( 2024 年3月30日付)です。先生の許可を得て転載させていただきました。

私(門崎允昭)の羆に関する基本姿勢は人的経済的被害を予防しつつ、極力羆は殺すべきでないと言う立場です。

理由: この大地は総ての生き物の共有物であり、生物間での食物連鎖の宿命と疾病原因生物以外については、この地球上に生を受けたものは生有る限り互いの存在を容認しようと言う生物倫理(生物の一員として、他種生物に対して、人が為すべき正しき道に基づく理念による。

日本では熊や鹿が、市街地に出て来るからとの理由で、その抑止策として、一方的に、殺す事を決め、殺しまくっていますが、皆さんはどう考えますか。

今回、73 日間、オーストラリアに滞在し、その間に、各地で野生動物に対する対応を、調査しました。(2023 年 12 月 20 日札幌出発し、娘宅に滞在し、2024 年 3 月5 日、札幌へ帰着。)、

その結果、どの地域でも、野生動物が本来の生息地から、人が利用している地域に、出て来る事を、高さ2m程の金網を張りめぐらせて、(一部の箇所では有刺鉄線柵を張って)、完全に防いでいる事を、国策として行って居ることを目撃し、日本との違いに、驚嘆。

動物が(利用する可能性が有る地所も含めて=市街地の道路沿いは勿論、僻地の道路沿いも含めて)道路を越えて、人が日常的に使用する場所には、一切出てこられないようにされている事に驚きました。

次の写真は、Australia の東海岸の中部に位置する Coffs Harbour 市の市街地で撮影したものです。

我が国でも、同様の対策をすべきなのに、そうしないで、熊や鹿を、殺しまくろうと、決めて、殺し始めたのだから、世界中から、日本人の知性の劣等さが時と共に広がり、非難を受ける事になるでしょう。

本号のお知らせ

<電気柵と有刺鉄線柵の設置法>

地面から約 20cm 上に一線を張る。それから、約 40cm 置きに、4 線ないし 5 線を張る

北海道の熊問題は、昔も今も、以下の4項目です。解決法を記載します。

① 「羆の生息地に山菜採り、遊山・登山、作業等に入って羆に襲われる

解決法・・・ホイスルと鉈の持参

② 羆が里や市街地出没して住民に不安を与えている

解決法・・・一時的には電気柵・恒久的には有刺鉄線柵

③ 放牧場、僻地の農地、果樹園、養魚場にクマが現れ食害や不安がある

解決法・・・一時的には通り道に電気柵を張る。 恒久的には有刺鉄線柵を張る。

④ 僻地の農作地での人身事故の予防

解決策・・・ 恒久的には有刺鉄線柵を張る。

札幌市芸術の森では、2013 年から、羆が出て来る可能性がある5月~11 月の間、全長 12km にわたり、電気柵を張って羆が園内に侵入するのを、完全に防いでいる。

芸術の森の電気柵の設置、撤去にかかる経費は約 40 万円で、若干の変動はあるとのことです。漏電防止のための草刈りは、一月約 20 万円ですが、草が繁茂する時期になると 100 万円程度増加し合わせて 120 万円前後になるとのことです。したがって、電気柵にかかる経費はトータルで年間 160 万円~180 万円になるそうです。

門崎先生と芸術の森の有刺鉄線

以上。

熊森から

門崎先生のお話では、オーストラリアでは、行けども行けどもどこまでもこのような柵で人と野生動物の棲み分けが徹底されていたそうです。これだと、確かに有害駆除はゼロです。

人と野生動物が触れ合う機会が全くないというのはちょっと寂しいような気もしますが、殺すよりはいいかな。

ただし、オーストラリアの人は狩猟を楽しみますから、狩猟の時はもちろん柵内に入ります。

2016年度のカンガルーの狩猟数は150万頭だったそうです。オーストラリアのカンガルー推定生息数は5000万頭だそうですから、もしこの数字が正しいなら、3%の狩猟率です。

学者によっては、干ばつ年は大量のカンガルーが餓死して、自然がカンガルーの生息数をコントロールしているから、狩猟などしなくてもいいと言っている人もいます。

カンガルー皮を売って儲けたい人は狩猟をします。ただし、子供のいるカンガルーの狩猟は禁止されているそうです。

昨年の秋田県クマ大量駆除の嵐の中を生き延びた子グマたちがわずかにいた

秋田魁新報4月10日によると、昨年の秋田県のクマ大量駆除の嵐の中を奇跡的に生き延びた子グマたちがいました。

以下の写真は、秋田朝日放送より。

注:2023年度秋田県では、山の実り大凶作によるクマ大量出没と過去最多のクマによる人身事故62件70人の発生もあり、有害駆除名目などで前代未聞2314頭のクマを捕殺しました。生息推定数4400頭の52%のクマが殺処分されたことになり、クマは絶滅に向かう恐れがあります。そんな中、秋田県は指定管理鳥獣実施計画を策定して、更なるクマ捕殺を進める方針です。

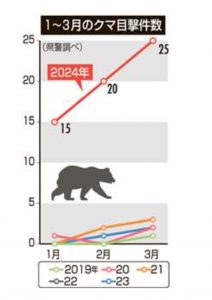

下の目撃件数グラフは、秋田魁新報記事からです。

注:ふつう、同じクマが何度も目撃されるので、実際のクマ数は目撃数より少ない。

テレビニュースによると、秋田の冬を生き残ったみなしごグマは、春になった今、集落周辺の耕作放棄地などに生えている草の新芽などを人目を気にしながら食べています。

もし母グマが殺されていなければ、この時期、冬ごもりからあけて、山のバッコヤナギの花や木々の新芽を食べていたことでしょう。

クマの大好物、バッコヤナギの花

人間に見られながらびくついて草を食べている子グマの顔が、テレビニュースで映し出されていました。

時々顔を上げて人間の動きを見ながら、不安そうに草を食べる悲しげな表情の子グマ。近くには、捕獲用の罠がすでに2つ仕掛けられています。

秋田県では県のツキノワグマ管理計画に「放獣しない」と明記されていますから、市町村はクマが出没した際に、捕獲後は銃殺すると記して県に捕獲申請を出しています。(北海道も同様)

秋田では、これらの子グマをヌカとハチミツ入りの箱罠に誘引して捕獲し、全て銃で殺処分しています。

秋田ではクマの捕獲権限が市町村に下ろされているため、捕獲したクマを殺処分するのか放獣するのか市町村の判断で決められるはずです。また、クマの放獣は法律で禁止されているわけではありません。

秋田県は昨年、私たちが放獣を依頼した際、今年は捕獲数が多過ぎて放獣などできないと言われました。今の時期ならできると思います。去年殺された大量のクマの穴埋めのためにも、捕獲してそのまま何もせず山に放獣してやるべきだと思います。

山に放してもまた帰ってくると言う方もいますが、帰ってこない場合も多くあります。放獣例もないのに帰ってくると決めつけるのはいかがなものでしょうか。

クマの行動を決める主要な要因はえさです。山に餌があれば集落には出てきません。

小さな子どものクマまで見つけ次第、罠をかけて捕殺してしまうのは、子どもたちの精神衛生にも悪いです。秋田県は生き物たちへの共感を思い起こして、生き物たちにやさしい対応をとっていただきたいです。

人間が攻撃しない限り、犬くらいの大きさの子グマが人間に向かってくるということはありません。クマが凶悪犯人のように報道されるため、クマへの誤解が蔓延していますが、クマたちは基本的に人を避けて行動しており、人が気をつけることで人身事故は防げます。

思いやりのある優しい対応が、人にも自然にも一番優れているのです。

すでに熊森本部や熊森秋田県支部から、生き延びた子グマを放獣してほしいという要望を、秋田行政へ伝えてあります。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x201.jpg)