ホーム > _クマ保全

カテゴリー「_クマ保全」の記事一覧

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています②クマ講座

今、クマが里に出て来るのは、冬ごもり前の食い込み用食料が山にないためで、空腹に耐えかねて、怖い人間のいる所に、夜こっそり食料を求めて出てきているのです。

うっかりして人間に見つかってしまうと、ツキノワグマは怖がりなので、何とか人間から逃げようとして、連日、人身事故を多発させています。

環境省発表によると、10月11日現在、今年度のクマによる人身事故件数102件、被害者106人(死者1名)です。

ヒグマによる人身事故件数は3件、被害者3件(死者1名)ですから、圧倒的にツキノワグマによる人身事故が多いのです。

日本のマスコミは、一方的にクマを狂暴な動物に仕立て、センセーショナルな人身事故の現象報道を繰り返しているだけで、なぜこのような事故が起きたのか、どうすればよかったのかという一番大切な原因と対策の報道をしません。

騒ぎ立てて視聴率を上げているだけで、報道に学びがないから、同じような事故がどこまでも相次いでいくのだと思います。

マスコミの皆さんは、ぜひ、クマの専門家である熊森協会を取材してください。私たちはなんとしてもクマによる人身事故を無くしたいので、生き物としてのクマの心理面までを見通した原因と対策をお伝えすることができます。

現在他府県にも出張して、各地で行政主催のクマ講座(2時間)を、実施させてもらっています。今回は、行政担当者や猟師の方、議員のみなさんの参加が目立ちました。

おかげさまでみなさんから高い評価をいただけました。お世話くださったみなさん、ありがとうございました。

住民のみなさんには、クマがどんな動物なのか正しく知っていただき、どうしたら人身事故が起きなくなるのか、様々な事例から学んでいただけるよう、これからもがんばります。

全国のみなさんに、熊森の「クマ講座」を、見ていただきたいです。

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています①環境整備

熊森協会は設立以来から、徹底した現場主義です。

27年前に、会を立ち上げた初代会長がまずしたのは、兵庫県の地元の1市25町の首長さんたちに、「クマたちが造る保水力抜群の奥山水源の森を、日本文明存続のためにもう一度共に再生しませんか」という手紙を出したことです。

その中で、熊森協会と一緒に取り組みたいと言ってくださった町長さんたちを順次を訪れ、地元の役場の方、住民の方、猟師の方などとつながっていろいろと教わりながら共に活動してきました。

熊森は、今もずっとこの現場主義路線を貫いています。

近年、山の中の食料が減り、冬ごもり前の食い込みができなくなったクマたちが、命を賭して山から里に食べ物を求めて出て来るようになりました。熊森は、人身事故を無くそうと、ボランティアさんたちに手伝ってもらいながら、今年も必死に地元の環境整備に走り回っています。

兵庫県森林動物研究センターによると、今年の兵庫県の山の実りはブナ大凶作、ミズナラ大凶作、コナラ豊作です。

●クマのひそみ場となる草を刈る

くまもり現地到着

刈る前

草刈り後

・クマが集落に入ってこないように、カキの木の剪定や伐採

地元はどこも過疎化高齢化が進んでおり、力仕事ができる若者が不足。都会からのボランティアが大活躍します。

↑民家近くのカキの木はクマが来ないよう伐採。(この木は渋柿。今年は実が少ない)

伐採木の片付け

この地区のカキの木には、すでにクマが来ていましたので、集落内や集落周辺の木は伐採することになりました。しかし、離れた山裾にあるカキの木の実はクマたちに食べさせてあげてほしいと、熊森が提案。

クマは冬ごもり中の何か月間は飲まず食わずとなりますから、食い込みができないまま冬ごもりに入ったクマは、穴の中で死亡すると言われています。

同じ国土に生きる生き物同士。冬ごもりできないまでにクマが飢えに苦しんでいるのなら、少しだけでも空腹を満たしてやりたいと思うのが人情であり、天から授かった共存への本能であると思います。

以前訪れた集落の方が、私たちの祖先は拡大造林前までは、山の実りの凶作年でもクマが無事に冬ごもりができるように、山裾に柿やクリを植えてやっていたと教えてくださいました。

(熊止め林)

山裾までなら来ていいよ。ただし、集落には入ってこないでねという意味だそうです。最近はこのような他生物へのやさしさや思いやりが急速に日本人から失われつつあります。

クマに食料を提供したら、クマが増え過ぎてしまうと思う人がいるようですが、山裾に残されたカキやクリを食べるくらいでは、その心配はありません。メスグマは冬ごもりのための十分な食料を得られなかった年は、受精卵を着床させずに流してしまう習性があるので、凶作年は、子を産むクマは少ないと言われています。

(完)

自動撮影カメラの電池とSDカードの交換にボランティア大活躍:兵庫県波賀町

9月1日、熊森本部職員羽田はボランティアさん4名と共に、兵庫県宍粟市にある(公財)奥山保全トラスト所有の戸倉トラスト地に赴きました。

赤線内がトラスト地 土色部分はスキー場

熊森がトラスト地内の動植物の調査を17年間継続中

2006年に購入したこのトラスト地は、東西に細長くて、一番上は鳥取県と兵庫県の県境に位置する赤谷山山頂1216メートルです。面積は広大で120ヘクタールもあり、購入当時から日本熊森協会の調査研究部が、動植物の生息調査を続けてきました。

山の下の方はコナラやクリが中心、上の方はブナやミズナラ、トチを中心とした生物の多様性が保たれた原生的な巨木の森でした。森からの大量で清らかな湧水が印象的でした。

周りの山々は戦後のスギの人工林で埋め尽くされてしまった感じですが、この山主さんは若くして大阪に出られていたので、山の下の方の一部を植林されただけで、奇跡的に?自然の森が残されたのです。

初めて山主さんにお会いした時、「どんな動物が棲んでいますか」と聞いたら、「クマさん!」とうれしそうに答えられたのを思い出します。

購入当時は、まだふもとの集落に多くの方が住んでおられ、ナショナル・トラストって何だい?別荘を建ててもうけるんかなど色々といぶかしがられたものです。それでも、秋になると谷がモミジなどの紅葉で赤くなること、谷川には30センチくらいのヤマメがいて、女でも手づかみで捕まえられたことなどいろいろお話しくださいました。なつかしい思い出です。

そんな集落の皆さんでしたが、雪が年々少なくなってきて、スキー場経営(戸倉スキー場)も苦しくなられたもようで、だんだんと集落に空き家が目立つようになっていきました。

森の方も、温暖化の影響か、ナラ枯れが進み、ササが消え、年々急速に劣化していきました。今や、森がスカスカになってしまって、見るも無残な姿になってしまいました。

森購入当時は動物たちも多くいて、クマの糞や足跡も簡単に見られましたが、今は見られなくなってしまいました。

現在、戸倉トラスト地内には10台のカメラが設置してあります。今回は、川沿いに設置した手前の4台に絞って、電池とSDカードの交換を行いました。

チシマザサが消えた林内

この日は気温26℃。景色もなんだか涼やかに見えました。

ボランティアの方々と作業

カメラ1台につき、8本の単三形電池と1枚のSDカードが必要です。ボランティアの方々にカメラの説明をしながら、順番に1台ずつ交換作業を進めていきます。

電池の向きやカメラスイッチのONとOFFなど、間違えてはならないポイントがいくつかあるので、注意力を集中させねばなりません。皆さん真剣に根気強く取り組んでくださいました。

熊森はボランティア団体なので、会員の皆さんがこうやって無償で手伝ってくださいます。本当にありがたいことです。

作業中のボランティアさんたち

この日は雲がかかってやや涼しい日でした。カエルなど水辺の生き物がたくさん見られた一方で、ヤマビルがものすごい数いました。長靴とズボンの隙間をガムテープで塞ぐなど、万全の対策をして臨んだので、誰一人血を吸われずに済みました。

回収したSDカードの中をチェック

シカとイノシシが少し写っているだけでした。

オスジカ

以前はクマをはじめ野生動物たちが多く映っていたそうで、少し悲しい結果ですが、これからも調査を続けます。

山からの湧水の量も年々激減してきています。

日本の山の荒廃は、

1,人工林を造り過ぎたことだけではなく、

2,クマたちが生息していた1級の天然林も急速に温暖化で劣化していっている事実

を、マスコミは国民に伝えるべきです。

でなければ、最近なぜクマが山からどんどん出て来るようになったのか、奥山調査などしない国民には理解できません。

その結果、人間活動の被害者であるクマが、まるで加害者のように誤って報道されています。(完)

10月4日岩手県八幡平市で親子グマが牛の飼料小屋に こちらは捕獲後、今年10回目の放獣

4日午後4時ごろ、岩手県八幡平市の牛舎敷地内の小屋で餌をあさっていたクマの親子を目撃した男性が、車に乗ってクマを追い詰めたところ、3頭が小屋の上までよじ登ってしまったということです。この親子グマは、猟友会が設置したドラム缶檻で捕獲した後、山に放したそうです。

八幡平市の担当者に電話すると、今年10回目のクマ放獣で、マスコミには一切知らせず、そっと山に逃がしてきたということです。

八幡平市の担当者に電話すると、今年10回目のクマ放獣で、マスコミには一切知らせず、そっと山に逃がしてきたということです。

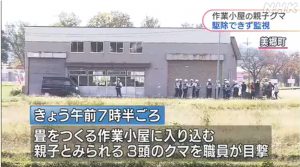

八幡平市の小屋の上に逃げ込んだ親子グマ

熊森から

八幡平市のクマ対応にホッとしました。

秋田県と岩手県、この違いは何なのでしょうか。

岩手県には、輪廻転生を信じる宮沢賢治の全生物の生命尊厳思想がまだ残されているということなのでしょうか。

~捕殺に頼らない共存の道を~

今や日本の多くの地域では、クマが山から出て来ると即、罠をかけ、親子グマでも子グマで皆殺処分してしまうようになってしまいました。祖先が見たら、現代人の無慈悲さにショックを受けると思います。

こうしてこの20年間ほど、毎年大量のクマを捕殺し続けてきましたが、クマの出没も人身事故も一向に減らないどころか、増えています。クマを殺し尽くさないと、クマ問題は解決しないのでしょうか。

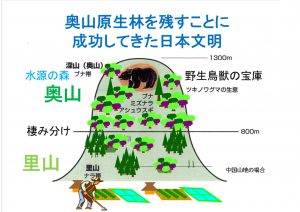

いえいえ、そんなことをしたら、私たち人間は保水力豊かな水源の森を失ってしまいます。

どうしたらいいのか。

①奥山にクマの棲める食料豊かな自然の森を至急、復元・再生させること。

(来年から一人年間1000円で徴収される森林環境譲与税を使ってください。)

祖先がしていたように、人間は原則として奥山に入らないようにすること。

②クマが山から出てこないよう、緩衝帯や防護柵を設置し、棲み分け対策を実践すること。

③どうしてもクマを捕獲しなければならない事態が生じたら、捕獲後、奥山に放獣する体制を構築すること。

(八幡平市で実施しているのですから、他の町でもその気になればでできるはずです)

私たち令和に生きる人間がめざさなければならないのは、豊かな森を残し、全ての生命と共存する持続可能な社会です。

今は人間だけど、来世は他の動物かもしれないという輪廻の思想が、今の日本人には再び必要です。

他生物にも優しい文明が一番優れている。(完)

くまもり新潟県支部長が小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町親子グマの放獣を求め現地に急行 その3

美郷町は、親子グマの箱罠を積んだトラックを山の上で待機させていました。

結局、美郷町は北秋田市のクマ飼育施設「くまくま園」にクマたちを引き取ってほしいと依頼しなかったそうです。

午前10時40分、銃で3頭を殺処分。死体は解剖せずに山に埋めたそうです。胃内容は調べていないとのことです。

美郷町役場の担当者から、何とか助けてやれないのかという声は出たそうです。しかし、一度人里に出たクマは、再び里に下りて住民の安全を脅かす恐れが強いと県が言い、秋田県は、有害捕獲したクマは生かしたまま山に返すことはしないと決めていたので、山に返せなかったそうです。

美郷町の担当者のひとりは、「私はクマのことをあまり知りません。生きたクマを今回初めて見ました」と語っておられました。

今年美郷町で39頭目のクマの有害駆除でした。去年の有害駆除は2頭だったそうです。

今年、秋田県ではブナが大凶作ということで、リンゴなどの果樹園やイネに、クマによる被害が出ているそうです。

いくらなんでも殺し過ぎではないかと担当者に尋ねると、秋田県が出しているクマ生息推定数は4400頭(2020年度発表)で、今年は上限枠の36.6%(1500頭)まで殺していいことになっており、現在の捕殺数は850頭ということでした。

熊森から

結局みんな、クマについて無知すぎて、殺す必要などないことがわからないのです。

水はクマたちが造る森から 生息推定数の計算結果がどこまで真実に近いのかは、誰にもわかりませんが、それにしても、生息推定数の3分の1までなら殺していいという秋田県のクマ捕殺上限枠は異常です。山にクマたちがいて初めて、私たち人間も滋養豊かな森からの水が得られていることをご存じないのでしょうか。

人間側に責任はないのか 山からクマのような大きな動物が出て来て農作物をあさられると困るのはわかります。しかし、人工林率が50%で多くが放置され、人里との境もわからなくなっている秋田の山に、人間の責任はないのでしょうか。クマに人里に出て来るなというのなら、人間もクマの生息地に入るべきではありません。人間の方はどんどん奥山に入って道路を造ったり、開発したりしています。

県の権限の方が上 秋田県では有害鳥獣駆除許可権限は市町村に降ろされていると言われていましたので、美郷町と交渉すればいいと思いましたが、やはり県の権限の方が上でした。町ではなく、初めから県と交渉すべきだったと反省しています。

実は、あまりにも待ち時間が長かったので、不安になった本部は、11:03に秋田県庁の佐竹知事に、親子グマを山に放してほしいと電話をしました。佐竹知事は生き物たちにとてもやさしい方で、以前お会いした時、経営破綻した八幡平熊牧場に残された29頭のクマたちの救命運動を行った熊森協会を高く評価してくださっていたからです。

電話に出られたのはお付きの方で、知事に伝えますということでした。後でわかったけれど、親子グマはこの時、もう殺されていたのです。

失礼というもの それにしても、親子グマを助けたい一心で遠方から駆けつけ、必死の思いで待っている熊森新潟県支部長になんの連絡もせずに、殺したと事後報告のみ。行政がこんな礼を失したことをするとは、熊森は想像もしていませんでした。どうしても山に放せないのなら、持ち帰るとまで熊森は申し出ていたのに。

<熊森新潟県支部長の報告文>

時々担当課に電話を入れ、進捗状況を問い合わせたが、その度に、担当者が現場に居るのでもう少し待ってくれと言われる。

待ちきれずに担当課の前まで行って待っていた。

正午頃、ようやく担当者が戻り、別室で説明を受けた。

3頭とも駆除したとして、1枚の紙きれを渡された。

「秋田県ではこれまで放獣の経験が無い。今回、県の方針に従った」

この担当者は最初の説明では、決めるのは県でも猟友会でも無い。

あくまでも町が決めると言われていたので、その言葉を信じていたのだが、、、、、

放獣は全て熊森がさせてもらうとまで言っておいたのに、、、、

最悪の場合は、この親子グマを引き取ると言って手配まで始めていたのに、、、

クマを駆除することで出没が減らないのは過去のデーターを見ても明らかです。

毎年無用の殺生を続けることで、多額の町予算も失われていきます。

熊森は野生動物を殺すことなく、少ない費用で野生動物と共存しながら住民の不安を無くす活動を年間100日以上展開しており、現場で取り組んでいるクマ対策専門家たちがいる。

秋田県は、そのノウハウを知り、使うべきではないのか?

それだけを言って車に戻りました。

(こんなことを言っても、もうあの親子は帰って来ない)

一人になると失望感と、無力感で、涙が止まりませんでした。(完)

くまもり新潟県支部長が、小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町親子グマの放獣を求め現地に急行 その1

食べることに夢中で、朝、山に帰りそびれたクマがいたようです。2023年10月4日16:42NHK news webを見た埼玉県支部長から、以下の情報が支部長ラインに届きました。(以下要旨)

本日午前7:30頃、歩いているところを人間に見つかった親子グマが美郷町役場東300mにある畳を作る作業小屋に①入り込んだ。

近くには認定こども園があるため、②子供に危険が及ぶとして認定こども園は休園に。猟友会が③花火などで脅して追い出し、この④親子グマを駆除しようとしたが、日没まで待ってもクマたちは小屋から出てこず、発砲できなかった。(熊森注:秋田県は初めから駆除しか考えていないことがわかる)

そのため、警察は5日朝まで⑤作業小屋の戸を閉めてこの親子グマを閉じ込め、出口に箱罠をしかけた。明日、猟友会が駆除する方針。

町長の発言:⑥夜間にクマが出歩かないように作業場のシャッターを閉め、住民の命を守ることにした。

熊森から

①クマへの誤解を招く用語 ×入り込んだ。×たてこもった。×居座った クマは凶悪犯人ではありません。 正確にいうと、〇逃げ込んだ、です。

②過剰な危険意識が殺処分を正当化する ツキノワグマによる人身事故は、人間にやられると感じたクマが、恐怖のあまり人間から逃げようとして起こすもの。小さな園児にクマが恐怖を感じて排除しに行ったりするでしょうか?熊森はこれまでツキノワグマが起こした人身事故例をずいぶんと調べてきましたが、そのような事例を知りません。

③クマに恐怖を与えるのは一番の禁じ手 逃げ場を失っているクマに恐怖を与えると、クマはパニックになり人身事故を起こす恐れが生じます。花火や轟音玉でクマを脅したり、警察、行政、猟友会、マスコミなど大勢の人間が取り囲んだり、パトカーが住民に注意を促すために大音響で周りを回ったり、美郷町は、絶対にしてはいけないクマ対応をしています。

●人間がクマに恐怖を与えないことが人身事故を防ぐ鉄則●

クマが人身事故を起こさないようにすることが最も大切で、そのためには恐怖で震えているクマを刺激しないことです。追いかけるのは厳禁。クマの見張り人は離れたところに二人ぐらいで十分。建物に逃げ込んだクマが安心するように、やさしくそっとしておくのが人身事故を防ぐための鉄則です。

秋田県にはクマの専門家がいないのでしょうか。

④クマの立場に立って考える 出て行けば撃たれるだけなのに、クマが出て行けるわけがありません。

⑤⑥優しい方法が一番優れている 夜、戸口を開けておくと、元来た道をクマはそっと帰って行きます。周囲の人は外に出ないようにし、離れたところに暗視スコープを付けた人が二人ぐらいでクマを監視しておくだけで良いのです。万一に備えて夜は出歩かない、クマに出会っても自らそっと離れるなどの地元広報は必要です。

どんな生き物もみんな命は一つしか持ち合わせていません。大切な命、殺さなくてもよいクマまでは殺さないというのは、人間の倫理観の第一歩です。

2頭のかわいい子グマを抱えて作業所に逃げ込んだものの、水も食料もなく、大勢の怖い人間たちに包囲され、思案に暮れて恐怖におののいている母グマを思いやり、美郷町の親子グマを山に逃がしてやってほしいという声が熊森本部に入り始めます。

残念ながら、まだ秋田県には熊森の支部がありません。

兵庫県本部からは遠すぎて間に合いません。

そんな中、新しく結成されたばかりの新潟県支部長が、この親子熊の命を救うために現地に駆けつけると決意されました。これでこそ熊森支部長です。

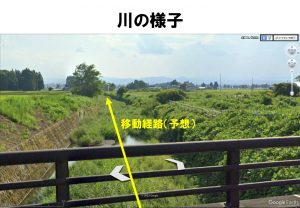

熊森本部は、この親子グマがどういう経路をたどってここに来たか推測してみました。ツキノワグマは人間が怖いので、人目を避けて夜に水路や川を伝って移動することが多いのです。

彼らは人間以上に地理感覚が鋭く、やってきた道をしっかりと覚えていて、すばやく元来た道を帰ることができます。

大枠はわかってきました。美郷行きの準備が慌ただしく進みます。室谷会長や本部クマ担当職員が、すばやくいろいろなところに手配し始めました。こういう時、本部、支部が連絡を取り合って進めますから、関係者は徹夜体制に入ります。我が国の地のクマ研究第一人者に指導され、27年間に蓄積された長年のクマに対する知識と経験、そして熊森という組織があって初めてできることです。

(つづく)

ヒグマが津軽海峡を渡る可能性は?

2023.9.6、FFNプライムオンラインでおもしろいニュースを見つけました。

熊森協会顧問の北海道野生動物研究所所長門﨑允昭先生もコメントを寄せておられます。

以下に、ニュースの要約を紹介させていただきます。

ヒグマ 本州進出の可能性は?

日本の動物界で最強の身体能力を持つヒグマ。 果たして海を渡ることは可能なのだろうか。

・

泳ぎながら威嚇するヒグマ

2020年、風蓮湖で、体長2メートルほどのヒグマが泳ぐ姿が捉えられた。 クマはうなり声をあげながら漁船に接近。 威嚇する様子が撮影された。 そのスピード感のある泳ぎから、驚異的な身体能力がうかがえる。

利尻島に2度上陸したヒグマ

2018年6月、北海道北部の利尻島に突然クマが現れ、島は大騒ぎとなった。

クマの生態に詳しい北海道野生動物研究所所長の門﨑允昭さん:利尻島と北海道間の最短距離は19キロ。 利尻島に現れたクマは、交尾のためメスを探して海を渡ったとみられる。 メスがいなかったせいか、クマはまた泳いで島から去っていった。

ヒグマは津軽海峡を泳ぎ切ることができるのか?

津軽海峡は北海道の汐首岬から青森県の大間崎まで最短で約21km。 北海道の白神岬から青森県の龍飛崎だと約20km。

ヒグマの生態に詳しい北海道大学大学院獣医学研究院 野生動物学教室の坪田敏男教授:距離だけで考えると津軽海峡を渡って本州に行けるかもしれないが、潮の流れや風の向きなども関係し、そう簡単ではない。

ヒグマが津軽海峡を渡って本州にたどり着いたという話は聞いたことがない。

海面が低かった時代にヒグマは一度本州に渡来していて、本州でヒグマの化石も見つかっているが、本州にいたヒグマはすべて絶滅した。

ツキノワグマとの交配の可能性は?

ヒグマとツキノワグマは種レベルで違うので繁殖の可能性は極めて低く、これまで交配できたという報告はない。

門﨑允昭さん:たとえ複数のヒグマが渡り切り繁殖できたとしても、もはや本州は気候が暖かすぎるためヒグマには合わない。 本州にヒグマが突如現れる…? 今のところ杞憂に終わりそうだ。

(北海道文化放送)

熊森から

泳いでいるクマの動画を見ると、その驚異的な身体能力にほれぼれします。感動です。

以前、この地域を訪れた時、地元の方に「ここのヒグマは何を食べていますか」と聞いたら、「貝だよ」と言われ、びっくりしました。

未来永劫に、クマも、クマが生きられる自然も、日本に残したいですね。

今を生きる私たちの使命です。

比叡山でも登山道を外れる時はクマ除け鈴などが必要

京都府と滋賀県の境に位置する比叡山の人工林率は74%で、スギ、ヒノキ、モミなどが多く、恒常的にクマが棲める環境ではないと思われます。しかし、ときたま、クマが目撃されることがあり、一時的に滞在することはあるようです。

8月11日、比叡山(京都府側)の登山コース付近で、京都一周トレイルランニング中の女性がクマと遭遇してひっかき傷を負いました。

さっそく熊森本部は事故の原因を探るため現地へ。

叡山電車で八瀬比叡山口駅へ向かい、そこから叡山ケーブルで500m以上の標高差を上がり、そこから修学院方面へ下っていきます。整備された登山道が山の中を続いており、登山というよりハイキングを楽しめそうな道でした。

叡山ケーブル八瀬駅

登山道を外れて歩いたためにクマと遭遇か

有名な場所だけあって登山客はかなり多かったです。

今回の事故は登山道ではなく脇道で起きてしまったようです。

クマはとても賢くて慎重な動物であるため、人間と遭遇するのを回避して、登山道を避けて移動していたと考えられます。

しかし、登山道を外れて脇道へ逸れてしまうと、人間は来ないだろうと安心していたクマと突然鉢合わすることが考えられます。

びっくりしたクマが人をひっかいて逃げようとして、人身事故が発生した可能性があります。

青線が登山ルート

事故は赤線で示した脇道で発生した可能性が高い

事故後、いたるところに行政が設置していた熊出没注意表示

この写真の右側が登山道。それを外れて左へ行くと・・・

狭い尾根が続き、木々で視界が悪くなってきます

比叡山にはクリ、コナラ、クヌギなどが生育している場所もあり、シカやヘビ、トカゲといった生き物を観察できました。

熊森から

クマと遭遇しないために

クマと急に遭遇してしまうことを回避するためには、クマ鈴、ラジカセ、大声、手をたたくなど、人間が近くにいることを早い段階でクマに知らせる必要があります。正規ルートから外れて歩くときは特に注意が必要です。今回の事故を受けて、ケーブルやロープウェイの駅に、パンフレットを置くといいなと思いました。

宮澤正義顧問96才、埼玉県で国会議員らに2時間半クマを語る

10頭のクマたちと20年間家族として暮らされた長野市在住の熊森顧問宮澤正義先生は、亡くなったクマたちを皆剥製にして、毛が日焼けしないよう、日光の当たらないところで大事に保管されてきました。そのため、どのはく製の毛も黒々としており、今でもまるで生きているようなクマたちです。

在庫がないため、図書館などでお読みください

しかし、高齢になり、これらの愛したクマたちのはく製を、バラバラではなく1か所でまとめて保管してくださる所にもらっていただきたいと熱望されるようになりました。しかし、なかなか譲渡先が見つかりませんでした。

日本に熊森協会が誕生できたのは、長野市に宮澤先生という世界でも類を見ない地のクマ研究者がおられたからで、この31年間、ずっと私たちを指導し続けてくださっています。そういう訳で、本部が引き取るべきなのですが、残念ながら、今、そのスペースがありません。

手を上げてくださったのは埼玉県支部で、私設の埼玉県熊森事務所が全頭引き取ってくださいました。クマの剥製ですが、 宮澤先生は剥製とは言いません。今も生きているかのように、「クマたちは元気か」といつも言われていました。

そしてついに、7/30(日) 、長野市から新潟県在住の娘さんに付き添われて埼玉県支部事務所にクマたちを見に来られることになりました。せっかくですから、埼玉県支部は熊森顧問の務台俊介衆議院議員ら何人かの議員の先生方をお招きし、宮澤先生のお話を聴いていただくことにしました。

当日はとても暑い日でした。大宮駅からの道中、早くクマたちに会いたいと、そわそわしておられました。移動中も、クマのことや昔の体験談をずっと話してくださいました。

事務所に着くと、「おー!」と歓声をあげ、一頭一頭の名前を呼び、愛おしそうに撫でて話しかけておられました。綺麗に大切に保管してくださっていると、喜んでいただけました。

務台俊介顧問(ご夫妻)他、県議や国会議員の秘書の方々がお越しくださいました。(土屋品子顧問の秘書、村井ひでき議員秘書、高橋まさお県議会議員ら)

まるで生きているようなクマたちのはく製でいっぱいの会場風景

宮澤先生は足腰がかなり弱ってきたとしきりに仰いますが、冒頭から立ったまま熱く語り始められました。昔の話から最近のクマの事情に触れ、昔と今の環境の変化や、クマを飼育されていた当時のエピソードを、昨日のことのように意気揚々と話されました。

宮澤先生はその昔、原生林に入り、たくさんのクマたちと遇ったが何もされなかったという話は、参加者に特に印象的だったようです。クマは本来、争いを好まない、とても平和的な動物なのです。

今は山が開発され、人がどんどん奥山のクマ生息地に入っていきました。そしてとうとう原生林までほとんど人間が占領してしまいました。一方、クマが人間に押し出されてちょっとでも人間の生活圏に入ると害獣として駆除されてしまいます。クマはいったいどこにいたらいいのか。クマは奥山と里で挟み打ちのような状態にあるという宮澤先生のお話には、90年間にわたってクマを取り巻く環境の変化を見てこられた者としての説得力がありました。

宮沢先生は、日本は、生物多様性の保全をもっと重要視しなければならないと強く訴えておられました。

先生がお若い時は、なぜかシシ垣はあったけれども、シカもイノシシも全くおらず、キツネやタヌキやウサギが多かったそうです。クマにトウモロコシを食べられた開拓農家もあったけれど、昔の農家はトウモロコシといっても家で食べるためだけの十数本ぐらいしか植えていなかったので、クマに全部食べられちゃったよというくらいで、クマ被害という意識はなかったということです。猟師は村に一人しかいなかったそうです。

クマは、とにかくネマガリダケが繁っている場所が大好きで、タケノコの時期でなくてもずっと笹やぶの中にいて、ササの新芽を食べたりもしていたということです。

毎年、当年生まれの子グマを連れて牧場近くのバッタがいっぱいの草原にやってくるなじみのメスグマがいて、去年産んだ子は育たなかったんだなとわかった。(クマは2年間子育てするので、その間は発情しない。毎年新たな子を産んでいるということは、前年産んだ子が死んだということ。クマは増え過ぎないようにできている)

宮澤先生のお話はどれもこれもクマという動物を理解するために、貴重です。若い研究者たちにもぜひ聞いておいていただきたいです。

クマを守りたい気持ちは同じ。3年前、自ら熊森顧問を名乗り出てくださった務台議員は熱心にメモをとり、いろいろ質問をされていました。以前に公務で海外事情を知り、日本にクマがいるのは素晴らしいことであると再認識した、クマに生息地を保証し、山に追い返すようにしていくべき等と話されていました。

左から、務台顧問、宮澤先生

宮澤先生は、この日、2時間半語られましたが、時間が短か過ぎた、まだまだ議員の先生方には伝えておきたいことがたくさんあると、次の機会を望まれていました。96歳でこのお元気さはすごいです。記憶も全く衰えておられません。

長野同士ですから、長野県で、また、前環境副大臣務台議員に続きを聞いていただける機会があるといいですね。

務台顧問は宮澤先生のお話を聞いてどう思われたでしょうか。ご感想をお聞きするのが楽しみです。

クマの見回りを続けている地元会員の要請で本部クマ担当が緊急出動するも、地元はクマに寛容

兵庫県のクマ生息地である新温泉町に住む本多会員は、80歳を超える高齢ですが、クマが殺されないか心配で、毎日車でクマパトロールをされています。早朝、川でクマが水浴びしているのを見た時など、うれしそうにクマのことを語られます。

本多会員は、以前、経営する梨園でクマが昼寝をしていたのに気づかず、入っていったことがあります。突然の人間の出現にびっくりしたクマは、本多さんの体の上に乗ってきて取っ組み合いになりました。その時、間近で見たクマの目の純粋さが忘れられないそうです。クマは明らかに人間を怖がっており、転がるようにして逃げていったということですが、本多さんはお怪我をされました。

以来、本多さんはクマを守りたい気持ちが強くなり、母グマが悲しんでいるからと住民に話してイノシシ用箱罠にかかっていた子グマを逃がしてやったこともあります。

7月31日朝、本多さんから、隣町で昼間にクマが出ている所がある。捕殺されるかもしれないという連絡があり、本部クマ担当の水見、羽田は、直ちに現地に緊急出動。本多会員と合流して、地域の方5名に聞き取りをしました。

目撃情報をまとめると、

・クマは、朝8時から10時くらいの間に、川下から川上に向かって川を移動しながら水浴びをしたりして移動していた。

・川すその茂みを伝って、川沿いのびっしり実がついているオニグルミの木を観察しながら歩いていた。

・国道の橋の下で川の水に浸かっていた。

・川の近くの畑で休憩しているのを私に目撃されると、クマは逃げていった、等々。

住民の方々は、クマは移動しているだけやし、とクマに寛容でした。

このクマは住宅地の中を白昼堂々練り歩いていたわけではなく、住宅地の外周を流れる河川を利用していただけのようでした。ここ数日、酷暑で人も大変ですが、クマも暑いので水量のある水場にきて水浴びをしていたのでしょう。このような例は全国各地であります。

今回のクマは、川沿いのオニグルミの実を食べる予定で下見も兼ねて出て来ていたのかもしれません。結果的に、捕殺される恐れはないと判断。本多さんも一安心。本部緊急出動を終えました。

地域住民の方や役場の方には、川の近くに行く場合はクマがいることが予測されるので、鈴や手をたたいて音を鳴らしてくださいとお伝えし、草刈りなどの環境整備が必要な場合は当会にご連絡くださいとお伝えしておきました。

橋の下で、朝、クマは川の水に浸かっていた

この川べりの茂みを伝って歩いていた

川沿いに生えているオニグルミの木をクマが観察していた

地域によっては、オニグルミの実が青くて柔らかいうちにクマが食べる

今年は山の実りが悪いと言われています。兵庫県でも新たなナラ枯れの場所があります。そのためか、クマが山から出てきて目撃される例が多くなっています。

クマ対策でお困りの場合は当会にご連絡ください。

当協会は、殺さない対応策を実施します。

地域でクマ対策講座(無料開催)もできます。

【お問い合わせ】

TEL 0798-22-4190 mail field@kumamori.org

日本熊森協会本部 野生動物担当 水見・羽田

P.S

現在日本の野生動物学研究は利権がいっぱいの西洋思考のワイルドライフ・マネジメント派に牛耳られており、兵庫県森林動物研究センターの所長をされたある高名な研究者も、「日本人は殺生を嫌うから駄目なんだ」と公言されています。

責任を取りたくないので、すべての行政は肩書のある研究者たちの野生鳥獣捕殺一辺倒対応に従っています。

しかし、熊森は、無用の殺生をしない、生きとし生けるもの全ての命を尊厳する祖先の文明こそが正しくて、豊かな水源の森を残して今日の日本文明の繁栄を築いたという認識です。

このため、熊森は現在日本で多くの研究者から異端児扱いされていますが、無意識ながらも祖先の影響を受けている一般庶民からは、受け入れられることが多いと自負しています。

ただ、今、みんなで声を上げないと、この素晴らしい生命尊厳思想が日本国から消えていく恐れがあります。熊森に賛同してくださる方は、とりあえず熊森にご入会いただき、賛同の意思だけでもお示しください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ