ホーム > _クマ保全

カテゴリー「_クマ保全」の記事一覧

京都府 生息地を失ったクマが1400頭に激増のミステリー

以下、2019年9月30日京都新聞記事

「府内、16年前の4倍以上に 増えるツキノワグマ1400頭 」より

Wクリックで大きくなります。

京都府の森林面積は3426㎢で、98%が民有林です。

京都府には標高が1000メートルを超えるような高い山はありません。一番高い山は滋賀県境に位置する皆子山971mです。

人工林率は約38%で多くが放置されており、人工林の中に野生動物たちの食料はありません。

こんな京都府にも、ブナ・ミズナラの冷温帯気候に属する豊かな森が一部、残されていました。そこが、京都府のツキノワグマの生息地でした。

過去形にしたのは、21世紀になって、冷温帯の森が、ナラ枯れや地球温暖化、シカの食害によって一気に劣化してしまったからです。

数年もしないうちに、全く別の山に来たのかと思われるほど、林相が変化しました。

ミズナラの巨木が枯れてあちこちで倒れ、下層植生が消えて公園のようになり、昆虫が消滅していきました。

別の山かと思うほど一気に変貌した京都府芦生原生林2012、11、7撮影

枯れて倒れているのは、冬ごもり前のクマたちの食い込み用ドングリのミズナラ

臆病者のクマたちはもはや身を隠すところもなく、春の山菜、夏の昆虫、秋の木の実・・・食料は激減です。

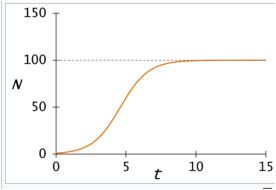

生物の自然増加現象等を説明する際によく引き合いにだされるロジスティック曲線というのがあります。

横軸に経過時間、縦軸に個体数をとると、環境収容力にほど遠い段階では個体数は加速度的に増加しますが、飽和状態に近づくと増加率が減少し、ついに増えられなくなるというものです。

ロジスティック曲線

京都府の場合、環境収容力である生息地がどんどんと劣化して縮小していっているのですから、本来、クマは増えられないはずです。

16年間に4倍に増えたというのは京都府が、WMO(㈱野生動物保護管理事務所)に生息数推定計算を委託した結果の報告に基づくものだそうです。

京都府のツキノワグマはこれまで絶滅寸前種に指定され、狩猟も禁止されてきましたが、今回のWMOの報告を受け、絶滅寸前種の指定を外したり、環境省ガイドラインの800頭を越えたからとしてクマ狩猟を再開したりすることも考え始めるそうです。

この流れは、どこかとまったく同じです。そうです、隣接する兵庫県と、全く同じ流れです。兵庫県が京都府に伝えたのでしょうか。

ちなみに、兵庫県のクマが爆発増加していると言い出したのは、2011 年春、兵庫県森林動物研究センターの研究員で兵庫県立大学の助教授でもあった坂田宏志氏です。彼は、現在、公務員をやめて、㈱野生鳥獣対策連携センターの社長になって、環境省や地方自治体から請け負った仕事をしたり、WMOの下請けもしています。

クマは動物ですから、食べ物がないと生きていけません。餌場がどんどん狭められ失われていく中、生息数がどんどん増えていくなどあり得るのでしょうか。もし、そうなら、何を食べて増え出したのでしょうか。その辺のことが報告書に記述されていなければなりません。もしかして、行政がハンターや捕殺会社に依頼して大量に有害駆除し、谷底に投げ捨てられたままになっているシカの遺体?

もしそうなら、生態系の大攪乱を起こしている張本人は人間です。

熊森は、WMOの報告書を読んでみることにしました。(続く)

強力な誘引物で山中のクマをおびき出し、無害グマを大量に有害捕殺している行政はアイヒマン?

奥山生息地が野生動物たちが棲めないまでに荒廃している西日本で、ツキノワグマを初めとする野生動物たちが罠に次々と捕獲され、銃や、電気、槍、ロープによる首絞め、炎天下放置などによって前代未聞の大量殺処分を受けています。

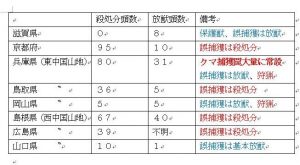

<西日本の2019年度8月末までのクマ殺処分数と放獣数>

全ての野生動物に自然豊かな生息地を保証することは、地球上で最強・最大の力を持つようになった私たち人間の責務です。

しかし、現実には、野生動物たちのすみかであった広大な山は、戦後、人間が針葉樹の単一造林に大きく造り変えてしまい、生き物の住めない死の山となっています。

熊森は、野生動物たちのために、そして私たち人間の水源の森確保のために、会結成以来23年間、奥山を、天然林に復元・再生し続けています。

また、大型野生動物と人間が昔のようにすみ分けて共存できるよう、21世紀の柵設置(=祖先のシシ垣にあたるもの)も、行政に訴え続けてきました。

しかし、行政は現在、動物を殺して数を低減させておけば、野生動物による被害がなくなるという短絡的なエリート研究者たちの言いなりです。

そこにはもはや、他生物の生命への畏敬の念や人としての倫理観は完全に失われてしまっています。

それにしてもどうしてこんなに大量のクマが有害捕殺されるのでしょうか。

わが国ではこれまで、人間に何の被害も出していないクマを有害捕殺することは、原則できませんでした。

しかし、今やっているのは、有害捕殺とは言いながら、実は、無害グマを大量に捕殺しているのです。

現在、シカやイノシシを捕獲するための罠も含めて、クマの大好物である米糠を誘引物として入れたおびただしい数の罠が設置されています。

山中にいるクマまでおびきだして、捕獲されたら、何の被害など出していない無害グマであっても、有害獣として行政が猟師や捕獲会社に殺処分させています。

箱罠にかかった哀れなクマ

0歳児グマもどんどん殺されています。0歳児の子グマのあどけなさかわいさを思い浮かべると、とても殺す気に等なれないはずですが・・・どうしてこんな残酷なことができるのでしょうか。

以下、山中伸弥京都大学教授のネット発言が参考になると思います。(以下、ネットから一部転載。)

人間は、特定の状況に置かれると、感覚が麻痺して、通常では考えられないようなひどい行動におよぶ場合があります。そのことを示したのが、アイヒマン(ナチス将校で、第二次大戦中、強制収容所におけるユダヤ人大量虐殺の責任者。後に死刑に処せられた)実験です。

内気で、仕事熱心な人物が、どうして残虐になり得たのか。それを検証したのです。

略

ところが、白衣を着て、いかにも権威のありそうな監督役の実験者から「続行してください」とか「あなたに責任はない」と堂々と言われ、教師役はボタンを押すのをためらいながらも、どんどんエスカレートして、実験を継続したんです。(権威のある人のもとで、人間は際限なく残酷になってしまう。)

ひとりで研究しているだけなら、生命に対する恐れを感じて、慎重に研究する。そういう感覚はどの研究者にもあると思います。

ところがチームになって、責任が分散されると、慎重な姿勢は弱まって、大胆になってしまう。たとえルールがあっても、そのルールを拡大解釈してしまう。気がついたらとんでもないことをしていたというのは、実際、科学の歴史だけでなく、人類の歴史上、何度も起きたし、これからも起こりえます。

チームを組んで研究することによって責任が分散され、倫理観が弱まって、危険な領域へ侵入する誘惑に歯止めが利きにくくなっているのではないか。歯止めとして有効なのは、透明性を高めることだと思います。密室で研究しないことです。研究の方向性について適宜公表し、さまざまな人の意見を取り入れながら進めていくことが重要ですし、そうした意見交換をしやすい仕組みを維持することも大切だと思います。

熊森から

山中教授の言葉はまさに言い得て妙です。

神の手で絶妙のバランスを保ってきた自然界に、現在、人間が手を入れてぐちゃぐちゃにしています。

シカやイノシシと比べて生息数が2ケタも小さいクマたちに、今のようなだまし討ち的な殺害を加え続けていたら、そのしっぺ返しは必ずや全生態系や人間に来ると確信します。

行政や研究者の皆さんは、大量殺害理論とその実態を隠さずに公表して、このような対応の仕方でいいのか、多くの国民の声を聞いてみるべきです。

【兵庫県本部】動物たちの餌場復元のため、奥山で実のなる樹の大苗を植えました!

今年2019年は、2010年ほど皆無ではないものの、全国的に、クマたちの食糧になる液果類やドングリなどの堅果類の実りが悪く、クマたちは夏から秋まで冬籠りに向けての食糧探しに必死です。

兵庫県では平成29年から、推定生息数の3倍にも等しい膨大な数のクマ捕獲罠を春から秋まで集落や田畑周辺200メートルゾーン内に常設していることもあって、今年は9月末時点で、すでに91頭ものクマが、大量捕殺されています。

一刻も早く、かつて奥山に存在したクマなどの野生動物の餌場復元が必要です。

2019年10月5日、熊森は、公益財団法人奥山保全トラストが兵庫県宍粟市に所有する120ヘクタールの山林で、財団が兵庫県緑税を使って2017年10月に伐採した0.78ヘクタールの人工林部分に、4本の実のなる樹を植樹しました。今回植えたのは、ヤマグリ1本、ヤマグワ1本、ヤマボウシ1本、ヤマザクラ1本の計4本で、全て高さ2m以上の大苗です。大苗は、植えた年の翌年からすぐに実を成らすので、即、野生動物が餌場として利用できますし、成長も早い上、シカが植樹地に入ってしまっても、成長点を食べられない為、枯れません。

財団のこの所有地には、2012年から実のなる樹を植樹してきましたが、ここで大苗を植えるのは初めてです。植樹には、本部から室谷会長、スタッフの水見、兵庫県の熊森森保全部会メンバーのボランティア6名、そして遠方からも、熊森東京都支部から1名、奈良県在住の非会員の方1名が参加してくださいました。皆様、ありがとうございました!

大苗4本植樹完了

以下は、今回の植樹会に東京から参加してくださった、熊森東京都支部の若い女性(1児の母)の感想です。

「東京都支部で活動しているMです。本部が実のなる木の大苗を植樹するということで、参加しました。本部の方たちとは現地に向かう車内のなかで、和気あいあいと情報交換しました。室谷会長から、植樹地のある兵庫県宍粟市は、山林の73%がスギ・ヒノキ人工林と高く、このような所で落葉広葉樹林に戻していくモデルを作っていくことの重要性を教えていただきました。

今年の山は山ビルが多いということで、現地到着後、長靴の隙間にも養生テープをぐるぐる巻きにして準備万端で植樹地に向かいました。(本日の山ビル被害者ゼロ)

山からは地元の人達が飲み水にしているきれいな川が流れ出ていて、地元の方たちが今回の植樹会のためにかけてくださった手作りの橋がかけられており、歩きやすかったです。

頑丈なシカ柵ネットで覆われた植樹地ですが、冬の積雪でネットが倒れることもあるそうで、積雪前にはネットを外すなど、手間がかかる作業が必要だということもわかりました。

3人一組になり1本の大きな苗木を植えました。私は、ヤマグワの樹を植えました。植樹後、支柱と札を付けました。

来年夏には実がつくということで動物たちの餌になってくれるよう、この後、大きくすくすくと育ってほしいです。

シカの食べた植物の食痕や、シカが樹に角を擦りつけた跡などを見せていただき、動物がこの山に棲んでいるんだという、生き物の息吹を感じて嬉しくなりました。みなさんテキパキとわからないことを教えてくださり、遠足のように楽しく、あっという間の1日でした。

11月になれば、この場所に、森林組合によって実のなる木の3年苗が数百本植樹される予定だそうです。

また機会があったら参加してみたいです。

今後、東京都支部でもこのような活動ができないか、場所をさがしてみようと思いました。

ヒグマを追って、知床から釧路湿原を行く

以下、赤松正雄顧問のブログからです。

2019,9,13 それはもう、まさに名優の登場でした。

舞台の下でその登場を待ちわびる人々の前に、ヒグマが岩尾別川の上流から現れたのは午後4時過ぎ。

今か今かと息を呑んでいたプロカメラマンや俄かカメラ好き達が、急ぎ望遠レンズやスマホを覗いたり、かかげたのを尻目に、川の浅瀬を縦横にカラフト

マス(一般的にはシャケと呼ぶ)を探して、ヒグマは動き回っています。

初めて見るヒグマの立ち居振る舞いに、私はただただ目を凝らし、唾を飲み込むだけでした。

日本熊森協会の顧問に私がなってほぼ20年。

森の荒廃がクマの生息状況に予兆として現れるーこのことを人々に訴え続けてきながら、クマを目の前にすることは初めての経験でした。

▼著名な動物写真家であり、プロのツアーガイドである安藤誠さんの講演を聴いたのはほぼ一年前のこと。

熊森協会の顧問に彼が就任されたのを披露する意味も込められた企画でした。

その印象はまことに強烈なものでした。「日常的な奇跡の連続が我々の人生、あだやおろそかに生きてはいけない」というメッセージ。

これは野生動物たちの人間と全く同じと言っていい振る舞いを収めた彼の写真や映像と共に私の脳裏に刻まれました。

長年の別離ののちに久方ぶりに邂逅した熊の兄弟が感激して二本足で立って睦み合う姿。

笑う狐やあくびをするフクロウの表情。

白雪のなかを舞う丹頂鶴など。

私がその直後に始めたブログでの回顧録に『日常的奇跡の軌跡』と名付けたのも、まさにこの時の安藤さんの講演の影響でした

▼彼は釧路空港から少し離れた阿寒郡鶴居村でヒッコリーウインドという名のウイルダネスロッジ(原野の中の宿)を経営しています。

20年ほど前からの、徹底したリサーチと鍛錬されぬかれたガイドぶりは海外での評価も高く、多くの人々が訪れます。

初めて講演を聴いて以来、熊森協会の室谷悠子会長、事務局の水見竜哉氏らと共にそのロッジを訪れ、知床や釧路湿原にヒグマを追う旅を夢見てきましたが、ついに実現をさせることができたのです。

知床に往復8時間ほどかけて走った第一日目に続き二日目は、鶴居村にほど近い釧路湿原聖域への探索行でした。

雄大そのものの草原のなかにひっそりと姿を現した湿地と沼は、絵画の中の世界でしか目にしたことのない幻想的な風景でした。

また、名高いチルワツナイ川の蛇行を小高い丘の上から見た時は、10年ほど前にオーストリアに行った際に見た風景に既視感を持ちました

▼二日目の夜には、安藤さんを求めて、釧路周辺や札幌から車で片道5時間近くもかけて走ってきた青年たちを前に、ミニ講演会が開かれました。

ヒグマと人間との間の無理解からくる争いのもたらす悲劇を止めようと、真剣な語らいが夜遅くまで繰り広げられました。

カメラを通じて、野生動物たちと言葉を交わすことができるほどの自然人・安藤さんの話を通じて、〝まやかしの人間主義〟こそヒグマの敵だと私は実感しました。

「人間は自然と離れてはいけない。なぜかというと、人間が作ったものばかりに囲まれていると、本質、本物が見えなくなる」し、「自然はごまかさないし、嘘がない」との言葉に心底から共鳴します。

クマを守れと強調するたびに、私は「人間とクマとどっちが大事なのか」との反論に出くわしてきました。

その都度、「どっちも大事だ、人と野生動物の共生こそ忘れてはならない」と言い返してきました。

今そこに、滅法心強い助っ人が登場して、大いなる喜びに浸っています。

(2019-9-15)

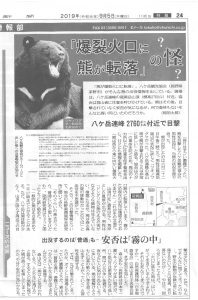

ヒグマによる人身事故に、3識者の多面的なコメントを掲載した十勝毎日新聞社を讃える

クマ類の有害捕殺数は、すでに今年度7月末までに、ヒグマ287頭、ツキノワグマ1611頭にもなっています。(環境省統計より)

有害捕殺というと、クマが何か悪いことをしたような印象を受けますが、当協会のこれまでの調査では、動物としてそこにいたことや、そこにある何かを食べたことが殺処分理由になっており、ほぼすべてが誰にも知られず人間によって闇から闇に消されています。(クマだけではなく、現在、わが国では膨大な野生動物が日々有害捕殺されており、彼らも同様です。)

マスコミによってほんの例外的に報道されるクマは、やさしい人々から思いを寄せてもらうことができ、生きた証が残り、ある意味では幸せなクマです。

<以下は、門崎允昭 博士が代表をつ込める北海道野生動物研究所が発行している「北海道熊研究会会報92号」よりの抜粋>

今年7月11日と7月29日の午前4時台に、北海道日高系の十勝管内、札内川上流の八の沢源流上にある「カムイエクウチカウシ」頂上東側の圏谷カール」で、ヒグマによる人身事故が起きた。

この山頂(1979m)は日高山系第 2 の高峰で、50 ㎞間隔で3カ所ある一等三 角点の2つ目がある。私は(門崎)幾度も四季通じて登っており、 2月にスキーとアイゼンで、 八の沢から頂上に直登した事もある場所。熟知である。今回、羆に襲われた登山者 2 人も、 この八の沢から登山したもの。

私の見解:人を襲った個体は同じである。本気で襲っていない。個体は3歳代で襲った時刻 がいずれも午前 4 時台である。反撃されてその個体は、直ぐに、人から離れ、逃げている。 ホイスルを鳴らしていたら、襲われなかった事故である。 羆が居る可能性がある場所には、ホイスル(軽い、音が響きわたる)と鉈は必需品で有る事 を肝に銘じることである。この羆を殺すべきと言う者は、羆の生態に関する己の無知と自 然に対する傲慢さを恥よと言いたい。真摯に、羆や自然と向き合う事だ。そして発言せよ。

<以下、十勝毎日新聞より>

クリックで拡大されます。

熊森から

この事件に対して、帯広市にある「十勝毎日新聞社」は、3人の異なる識者の見解を掲載しました。

報道姿勢として、当然の基本ではありますが、行政発表や行政付き識者のコメントしか掲載しない新聞社がほとんどになってしまった現在のわが国では、快挙であり、大変すばらしいと思います。

多様な意見を伝えなければ、国民に考える力が付きません。熊森は、「十勝毎日新聞社」に大拍手を送りたいと思います。

みなさんは、この3者のコメントをどう思われますか?フェイスブックでコメントを出し合えればいいですね。

・悪は悪人が作り出すのではなく、思考停止の凡人が作る。

・多くの人が考え続けることで人間は強くなり、愚かな判断をし、破滅するという愚行から逃れられる。(女性哲学者ハンナ・アーレント)

東京都が絶滅危惧種のクマ4頭目を有害捕殺、8月22日、東京都支部と熊森本部が現地に出動

推定生息数60頭、東京都の絶滅危惧種クマ守れ!

くまもり東京都支部員たちの必死の現場訪問活動や行政への要請活動にもかかわらず、東京都は今年4頭目のクマを有害捕殺しました。

そして、現在も、まだ、クマ捕獲罠を設置中です。

場所は奥多摩湖の隣山、中腹に位置します。

建物裏側には古い物置きがあり、放置されて腐敗した味噌や古い果実酒などが入った一部破損した容器が置かれています。その周辺からは腐敗臭が漂っていました。

ここにクマが夜、出てきました。

行政は、クマを誘引している生ゴミ(倉庫内)の除去は行わずに、クマ捕獲罠を設置しました。

倉庫内の誘引物を生ゴミに出す準備 8月17日撮影

くまもり東京都支部は、クマが出てこないように、誘引物の除去や電気柵の設置を家主に申し出ました。しかし、受け入れてもらえません。

捕獲したあと殺処分するのではなく、放獣してほしいというくまもりの長年の切なる願いに対して、東京都行政はいまだに放獣予算を付けようとしません。(都内の業者に依頼すれば、1頭1回放獣20万円)

住民の安全とクマの救命の両方を願うなら、クマを誘引している物を片付けて、クマの忌避剤を撒くしかありません。

8月22日、本部職員2名が出動し、レンタカーを借りて、東京都会員2名と計4名で、現地で被害防除活動を行いました。

以下は、その時の報告です。

現地に着くとうれしいことに、先日訪問したくまもり東京都会員たちと神奈川県支部長の説得を受けて、家主が生ゴミを町の回収に出してくださっていました。感謝。

生ゴミが消えていた現地

しかし、クマの誘引物を入れたクマ捕獲用の箱罠は、口を開けたままです。これでは5頭目がやってきて、また捕殺されます。

家主はおられませんでしたが、奥様がおられ、夜ごそごそとやってきたクマと、台所の窓を挟んで目が合った話など、詳しく語ってくださいました。私たちが、クマは東京都の絶滅危惧種に指定されているというお話をしたところ、奥様は、「それは知らなかった。」と大変驚かれていました。

そして、「クマはどこにでもいるものだと思っていた。昔からこの地域はクマが出てくるから、東京にはたくさんクマが棲んでいる、むしろ昔より数が増えているんじゃないかと思っていた」と、話されました。

クマの侵入経路を教えてくださる奥様(中央)

生ゴミは片付けてもらっていましたが、現場にはまだ腐敗臭が漂っています。建物の周囲を歩いてみると、果物やなにかよく分からないものがビンに詰められたまま、大量に廃棄されていました。ものすごいにおいで、このままではまたクマを引き寄せてしまいます。クマは、腐敗臭に誘引されることを伝えると、また、大変驚かれていました。しかし、奥様は足の調子がわるく、ほとんど遠くへは歩けません。重いものも持てなく、これらのビンも捨てたいがどう処理をしようかと悩んでいるということでした。

果物を漬けた古い液体などが放置されていた

とてつもなく強い腐敗臭でした。4人で悶えながら、処理をしていきました。ビンの中身は新聞紙などにしみこませたりなどしてごみ袋に回収しました。4人で3時間かかりました。

ビンはきれいに洗ってゴミ袋に入れ、ゴミ捨て場へ

クマの通り道と思われる場所は、はしごでふさがれていました。もし今度通ったら、倒れて音がするようにと、防犯ベルの代わりに設置したものです。

奥様が設置された、クマを防ぐはしご

そこで、私たちは、用意してきたクマの忌避剤を設置しました。1つ目は、ペットボトルに入れたニコチン水です。喫煙所から煙草の吸殻をもらってきて作りました。ペットボトルの上部には、クマの嫌がるニコチンの臭いが出るように、小さな穴をたくさんあけてあります。

ニコチン水

2つ目は、東京支部のKさんが取り寄せてくださったウルフンエキスです。実験的にクマの通り道に設置してみました。相当きつい臭いです。こちらも、奥様の許可のもと、設置しました。家屋に近いところでは臭いがきつすぎるため、ハシゴでクマの侵入経路をブロックしているあたりに設置しました。

ウルフンエキス設置

誘引物の回収と、クマ侵入経路上に忌避剤の設置を行ったことで、家主の奥様から大変喜ばれました。生ごみやにおいの出るものはもう外にはおかないよう約束していただきました。

あと、この場所へクマが来る残りの要因は、ただ一つ。クマ捕獲用罠の中に入れられた誘引物だけです。

この後、役場へ向かい、回収したごみを受け取っていただきました。役場の担当課長を訪ねましたが、不在でした。事前に、「行きます」と、支部の方からお伝えしてあったのですが、熊森とは会いたくないのでしょうか。

仕方がないので係長さんに、「今日、私たちはクマの誘引物を除去してきました。しかし一つだけ除去できていない誘引物が残されています。それは捕獲罠です。罠があることでクマを誘引しています。本当に地元の方の安全を守りたいのであれば、クマが出てこないように、どうか罠の撤去をご検討ください。そして、こうした誘引物除去作業は、本来罠をかける前に最優先で行ってほしいです。人手が足りないのであれば、私たち市民団体にも相談してください。可能な範囲で出向きますのでよろしくお願いします」と伝えました。しかし、係長は、クマ捕獲罠を撤去するとは言ってくださいませんでした。

帰りに現地の山を見ると、スギやヒノキの放置人工林に多く覆われていました。これも何とかしなければなりません。くまもりが地元議会に、放置人工林の天然林化の陳情を出したのですが、採択されなかったということでした。

スギやヒノキの放置人工林で覆われていた東京都の奥地

この日はずっと鼻に臭いにおいが付いていました。

東京都にも熊森会員がたくさん誕生したら、今日のようなボランティア活動がもっともっと行われるようになります。

この国で、市民団体を大きく成長させて、郡部国民と都市部国民が助け合い、自然や野生動物たちの命も大切にするやさしい国を作っていきたい。

これが、熊森協会がめざしているものです。

出没阻止対策を全く講じずに、札幌市街地徘徊の羆を銃殺したのは動物倫理に反する 門崎允昭博士

以下は、日本熊森協会顧問で北海道野生動物研究所所長の門崎允昭博士が発行しておられる<北海道熊研究会 会報>第91号のコピーです。行政、マスコミ、各方面に拡散してください。(熊森本部)

北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Association

ご意見ご連絡は本紙送信emailではなく、下記の email へお願い致

します e -mail: kadosaki@pop21.odn.ne.jp

<北海道熊研究会 会報> 第91号 2019年 8月 17日

北海道熊研究会事務局 北海道野生動物研究所内(Tel. 011-892-1057)

代表 門崎 允昭

事務局長 Peter Nicholsピーターニコルス氏

幹事長 藤田 弘志 氏

既報会報の1~90号はWebsiteに「北海道野生動物研究所」と入力しご覧下さい

「北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Associationの活動目的

熊の実像について調査研究し、熊による人畜及びその他経済的被害を予防しつつ、人と熊が棲み分けた状態で共存を図り、狩猟以外では熊を殺さない社会の形成を図るための提言と啓発活動を行う。 この考えの根底は、この大地は総ての生き物の共有物であり、生物間での食物連鎖の宿命と疾病原因生物以外については、この地球上に生を受けたものは生有る限りお互いの存在を容認しようと言う生物倫理(生物の一員として人が為すべき正しき道)に基づく理念による。

<札幌市南区で、人の存在を無視しながら、時に農作物や果樹を、食害しつつ(マスコミ報道による)、市街地を、徘徊していた羆を、出没を、阻止する、対策を全く講じずに、銃殺したが、これは動物倫理に反する行為である(門崎允昭の見解)>

生物倫理とは、(生物の一員として、人が他種生物に対し、為すべき正しき道)の義。

羆がなぜ、札幌市の市街地にまで、出現するように、なったか。その理由を、私が1970年から現在まで、継続調査して得た、資料を基に述べる。先ず、羆は強烈な爆発音がする銃での殺戮を嫌い恐れ、致命所傷とならず助かったものは、銃で撃たれた場所に出て来なくなる。そのような事が続くと、その場所から人里方面には、羆は出て来なくなる。ところが、銃での殺戮を止めると、徐々に、また出て来るようになる。

札幌市での実情を言うと:私が札幌圏での羆の実態調査を始めた、

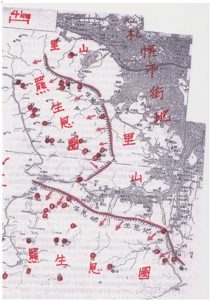

1972年から1988年,10月迄の17年間、札幌圏での羆の捕殺は<銭函川上流部~奥手稲山~手稲山~永峰沢川上流部~砥石山~砥山ダム>を結んだ西部地域一帯と、<滝野~常盤~焼山~夕日岳~朝日岳(定山渓)>を結んだ南西部地域一帯から山側でのみ、銃で行われていた。札幌圏での羆の捕殺資料は、1964年からあるが、前記と同じである。従って、それより東部と北部と南部の山林に、羆が来る事は無かった(下記に地図)。ましてや、人里や市街地に、羆が出て来る事など、考えられなかった。

しかし、1989年~1998年の、10年間、札幌市管内では、羆を1頭も捕獲しなかった。その結果、羆が、生息域を人の居住圏方向に拡張し出し、10年後の、2008年頃には、人の日常的生活圏近傍の山林地域に、羆が出没するようになった。そして、現在に至ったと言うのが、市街地に羆が出没するに至った経緯である。

羆の行動には必ず「目的と理由」が有る事、市街地に出て来る羆の目的は4大別される。

<出没の①> 若羆(母から自立した年の子の呼称)が検証に出て来る事がある。母羆から自立した(自立させられた)若羆が、独り立ちして生活する為の行動圏を確立するための探索徘徊過程で、

<出没の②> 道路を横断する目的で出て来る事が有る。

<出没③> 農作物や果樹や養魚を食べに出て来る。

④ その他、力のある個体に弱い個体が襲われて逃げ出る。子が里や市街地に出てしまい母が心配し出て来る。などがある。この場合には、出て来る個体については、性別や年齢は関係無い。

<今般の羆への対応策>

この個体が山林から出て来る場所は、羆の生態をたゆまず真摯に調査研究していれば、およその位置場所は特定し得るはずである。なぜ、そこに、電気柵を張って、出て来る事を阻止しなかたのか。電気柵に触れ、刺激を体験すれば、例え、それを幾日か体験すれば、あの羆は、市街地に出て来なくなった可能性が強いと、私は確信する。

それを、為さず、銃殺した事は、あまりにもひどい。これを、対応規範に基づいて、殺したとか。仕方がなかったとか。この殺す事に関与した連中は・・・・・だろう。自然界がどう言うものか。人と自然界の有り様・・・分かっていないし、分かろうともしていない。その尊大な態度には、しっぺ返しが、来るだろう。

<今回の羆について>

北海道新聞2019年8月14日によると、この羆は、体長(鼻先と肛門間の直線距離)1.4m、推定年齢8歳とある。報道された行動様態と頭吻部の形からすれば、8歳では有り得ない。より若いはずである。年齢は、犬歯と最奧歯の歯肉との関係を見れば、2歳3歳、4歳以上(歯のセメント層に見える年輪で分かる)の、判別が着く。当局は、正確はdataを、公表すべきである。

1998年時の札幌圏の羆の生息圏(赤線の内側)。

赤丸は1972年~2001年間の羆の捕殺地点(48地点)。

7月19日発生の宮城県気仙沼市でのクマによる死亡事故について

気仙沼の山中でクマに襲われ男性死亡 河北新報 2019年7月19日より

クマと人間との事故が発生した場合、センセーショナルで一方的なマスコミ報道がなされると、本来、人間よりずっと平和愛好者であるクマという動物が、まるで狂暴動物でもあるかのように誤解されたり、地元にお住いの方々に必要以上の恐怖心や不安を与えたりしてしまいます。

そこで、熊森本部は可能な限りいち早く事故現場へ出向いて、事故原因の究明と再発防止対策を行っています。遠方などの理由で出向くのが無理な場合は、担当部署に電話で聞き取りを行っています。

7月19日に宮城県気仙沼市で発生した死亡人身事故について

事故現場は、集落の中心から2kmほど離れた、岩手県との県境に近い場所です。

市の担当者:今回亡くなられた男性は、シカの有害駆除の委託を受けていた捕獲者で、親族の方のお話によりますと、19日は早朝5時か6時頃に、罠の見回りに行くと家を出られました。

一向に帰ってこないのでご家族が市や警察に電話しました。猟友会と警察と市の担当者で探したところ、くくり罠の近くに倒れていた男性が見つかりました。男性は顔をクマにぼこぼこに叩かれたようで、引っかかれた傷もついていましたが、体を食べられたりはしていませんでした。猟友会が近くを探したところ、罠から100m離れた所に、足首にくくり罠をつけたまま歩いているクマがいたため、その場で射殺しました。

くくり罠の周りは、草がはだけて地肌が露出していたので、クマは脱出しようとかなりもがいていたんだと思います。おそらく、男性は、罠の見回りをされていた時に、クマがくくり罠にかかっているのを発見して、様子を見ようと近づき、恐怖感でいっぱいになったクマが全力で暴れてくくり罠を引きちぎり、男性の方に向かってきたんだと思われます。

熊森:くくり罠の12cm規制はなされていましたか?

担当者:いいえ。

熊森:クマとシカが生息する地域では、くくり罠を使用禁止にするか、輪の直径を12cm以下にしていただかないと、クマの錯誤捕獲が後を絶ちません。

以前、気仙大島にクマが泳いで渡ってきた時、島内に罠が設置されましたが、当時の気仙沼市の担当の方は、捕獲したら山へ持って行って放獣する。

気仙沼の人はクマを滅多に見ないので恐れるが、山の人は昔からクマと一緒に暮らしてきたから、クマに寛容で放獣を受け入れてくれると言われていました。

担当者:県から、箱罠にかかったクマは放獣するように言われていました。クマなんかいたっていいじゃないかという人は確かに多いですね。

熊森:箱罠であれば放獣もできますが、くくり罠にかかったクマの放獣には麻酔が必要で、獣医さんや熟練放獣者が必要です。再発防止のために、今回の場所は、くくり罠12センチ規制か使用禁止が必要です。

熊森から

亡くなられた方、ならびにご家族の方々には、慎んでご冥福をお祈りします。

そして、射殺されてしまったクマにも、手を合わせます。

なぜ、クマと人の不幸な事故が発生してしまったのか、どうしたら防げるのか。

以下、参考文献

「兵庫県で発生したツキノワグマによる人身事故の検証ー2016年、2017年の事故例」

日本奥山学会誌 vol7 水見竜也(1) 2019 pp34-49

※クリックすると読めます。

事故を防ぐには、1件1件の事故例を分析して、その地域の実態に合った対策を行う必要があります。

行政担当者の皆さんにがんばっていただきたいです。

どうした?!「とよ」

- 2019-08-03 (土)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

大阪府高代寺で保護飼育されてきたツキノワグマの「とよ」9才。

元野生グマで、最初は人間をえらく恐れていましたが、今では良くなついています。

元気に走り回わる愛らしい姿は、熊森の希望でした。

7月13日、お世話隊や副住職さんが、とよの異変に気づきました。

食欲不振。あんなに好きだったブドウも食べず寝ています。

風邪かなと思っていたら、7月16日、後肢が2本とも動かなくなっていることが判明したのです。

「とよ」は犬のように横になったまま、寝たきりになってしまいました。

何の病気?!。

みんな、もう真っ青です。全く原因がわかりません。高い所から落ちて骨折か?

大雨の中、会員の獣医さんに診に来てもらいました。

骨折ではない。血栓か椎間板ヘルニアが疑われるが、外からではわからないとのこと。

「とよ」は、寝室に寝たままで、4日間出てきませんでした。

もうだめ。

マジックハンドを使ってサクランボを口の前に差し出すと、1粒ずつなら食べることが分かりました。

とにかくサクランボで命を繋いでもらおうと、どんどん買ってきて与えました。

なんと、「とよ」は、この日、サクランボを15パック平らげました。

次々と「とよ」の口の前にサクランボを差し出すお世話隊の方は、最後、腕が動かなくなるまでがんばったそうです。

2本の前足だけで移動する「とよ」

本部は森山名誉会長を中心に必死で、クマにくわしい獣医さんを探し回りました。

和歌山県の北野支部長や室谷会長も、つてを頼って獣医さんを探しました。

動物園の獣医さんには、すべて断られました。

やっとのことで獣医さんを見つけて、「とよ」の動画をいくつか送って見てもらったり、現地に来てもらったりしました。

骨折ではないが、ヒビによる神経炎かもしれない。左足の甲を下にして足をひきづっているのは、脊髄損傷のサイン・・・。

いろんな診立てがありましたが、レントゲンを撮らないとわかりません。

痛みがひどいと食欲も出ないということで、とりあえず、痛みどめの抗炎症剤と胃の保護剤を飲ませることになりました。

おかげさまで、服薬によって痛みが抑えられたのか、「とよ」の食欲は戻ったのですが、まだ後肢が不自由なままです。

お世話隊を中心にお寺や熊森本部職員も入って、連日、お世話や見守りをしていますが、現在、完治のめどが立っていません。

若いクマなので、こんなことになろうとは夢にも思いませんでした。

とりあえず、みなさんに、「とよ」の現状をお知らせしておきます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ