カテゴリー「秋田県」の記事一覧

第6次ツキノワグマパブコメを機に前代未聞2023年度秋田県クマ大量出没の原因を推察する②

熊森が考えた2023年の秋田県クマ大量出没の原因は、山に冬ごもり前の餌が何もないという大異変が起きたのだろうということです。

戦中戦後の食糧難を経験されたお年寄りなら、クマたちの飢えの苦しみはご理解できると思います。クマが人の前に出て来たのは、まさか民家の柿を食べても人間は自分を殺すまではしないだろうという人間への信頼感があったからではないでしょうか。人間は必ずクマを殺すと知っていたら、昼間は人前には決して出なかったと思います。

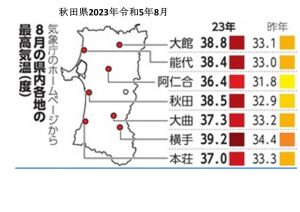

2023年8月、東北地方は記録的な少雨の上、観測史上初の異常高温に見舞われ、秋田県では前年度より5度も気温が高かったということです。堅果類である秋のブナ・ミズナラ・コナラの実りは、全て皆無という大凶作でした。大変な事態だったと思いますが、この3種が大凶作になった年は過去にも何回かあったはずです。しかし、2023年のような大量出没は歴史上1回も記録されていません。

徹底した現場主義を貫いてきた熊森本部は、2023年11月20日、原因究明のため、顧問の研究者である主原憲司先生と共に秋田入りしました。

山裾のクリの木の全てにクマ棚ができているのを見て驚きました。元々豊凶差があまりないからか、クリだけは実っていたんだ!

全てのクリの木にクマ棚

地面に散乱する多くの空のイガやクマが折ったと思われる枝を調べているうち、私たちは殻だけで中身のないペタンコのクリの実(シイナといって、クマも食べられない)がたくさん落ちていることに気づきました。どうしてこんなにシイナグリが多いのか?

シイナグリ

昆虫学者である熊森顧問の主原憲司先生は、これらの大量のシイナグリを見て、この年のクマ大量出没の原因を解明されたのです。

以下、主原先生のお話

クリはふつう雌雄同株で6月~7月に花が咲きます。

クリは他家受粉で、季節の前半は虫媒花、後半は風媒花となります。

クリの花にくる昆虫は種類が多すぎて紹介しきれません。虫媒花の時期は、チョウ、ガ、ハチの仲間や、甲虫の仲間など、実に多様な昆虫がやってきます。クリの雌花には柱頭が3つついており、もし、ハナカミキリ(カミキリムシよりかなり小さい)のような狭い花の中を歩き回る昆虫の仲間が来てくれたら、確実に受粉が行われ、栗のイガの中には実が3つできます。

写真は、クリに来る昆虫たちの一部です。

昆虫が受粉したクリの実

しかし、花粉媒介をしてくれる昆虫がいないと、後半の風による受粉だけになります。風だけだと昆虫が受粉してくれるのと違って受粉率が低下するため、イガの中の実が1つになったり2つになったりしてシイナの実が増えてしまうのです。

こんなにクリのシイナが多いということは、この年、山から昆虫が大量に消えていたということです。この年の異常高温が原因ではないでしょうか。

葉食性の昆虫は卵からかえった幼虫時は、柔らかい若葉しか食べられません。しかし、温暖化によって葉の成長が早まると、卵からかえった時、葉がすでに固くなってしまっており、葉を食べることができません。このようなわずかなずれにより、昆虫の大量消滅が起きたと考えられます。

サルナシやマタタビなど多くの液果類は、ほとんどが虫媒花ですから、昆虫が消えたことで、液果類まで実らなかったのでしょう。こうして、ブナ、ミズナラ、コナラ等の堅果類は大凶作、液果類も実らず、餌が何もない山になってしまったのだと思います。近年、昆虫の大量絶滅が続いていますが、温暖化が進む以前には起きなかった現象です。(以上)

私たちは、この年、東北地方で山岳ガイドをしている方などに電話をして、山に異変がないか聞き取っていました。みなさんが言われたのは、堅果だけでなく液果も全く実っていないという話で、主原先生のお話と合致しました。

熊森が出した2023年度秋田県クマ大量出没の原因は―――

堅果類の大凶作が重なった上、異常高温により葉食性昆虫が大量消滅し、液果類まで実らず、秋のクマの食料が大飢饉におちいっていたからです。

ならば、人がすべき対策は、温暖化が続く中、秋の山のクマたちの餌をどうするかでしょう。

主原先生は、山裾のクリによって、2023年、秋田の人も秋田のクマも随分救われた。もし、クリの実がなかったら、もっと多くのクマが集落に出てもっと大変なことになっていたでしょうと言われます。

秋田の佐竹知事は、クマが集落に出て来ないように、クリとカキを全部伐れと指示を出されたそうですが、山裾のクリだけは絶対に伐ってはいけない。むしろ熊止め林としてもっと山裾にクリを植えていくべき。ただし、クリは標高の高い所では寒過ぎて育ちません。クマとの共存のためには、今後の温暖化を見越して、秋田ではクヌギなどのドングリを植えていく必要がありますとも言われていました。

私たちは、クマを失うと、豊かな水源の森を失うと見ています。何としても、今後もクマたちと共存できるように知恵を絞っていかねばなりません。

これは直接的には、クマなどの野生動物たちのためではありますが、生物の多様性の保全は、まわりまわって私たちの子や孫、人類が生き残るためにも欠かせないのです。秋田県は正しい原因を知り、クマ対策をやり直してほしいです。(完)

第6次ツキノワグマパブコメを機に前代未聞2023年度秋田県クマ大量出没の原因を推察する①

秋田県は令和6年12月23日(月)から令和7年1月24日(金)まで、「第13次秋田県鳥獣保護管理事業計画(変更案)」及び「秋田県第二種特定鳥獣管理計画(素案)」についての意見募集(パブリックコメント)を行っています。

その中に、秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)(素案)21ページがあります。

これを機に、長年、全国のクマ問題を見てきた日本熊森協会として、2023年度秋田県クマ大量出没の原因をまとめておきたいと思います。

もちろん、自然界は超複雑系で、人間の頭では何をもってしても完全には測り知ることができない世界であることは、最初に申し述べておきます。

まず初めに、秋田県の皆様におかれましては、この年、前代未聞、大量のクマが山から出て来て人身事故も過去最多、どんなに大変だったかを思い、改めてお見舞い申し上げます。しかし、こんなことになったのは、クマに原因があった訳ではないことを知っていただきたいのです。

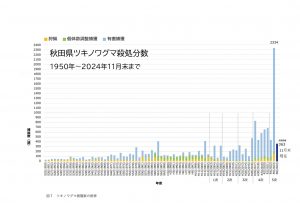

まず、戦後の1950年から2024年11月末までの以下の秋田県クマ殺処分数グラフを眺めてみてください。(クリックで拡大)

昔、秋田で狩猟や有害駆除で獲られていたクマは、年間たったの100頭以下?届け出がどこまであったのかわかりませんが、秋田県がツキノワグマ管理計画を作られた平成15年以降の数字は精度が高いと思われます。

2023年度は東北全域でブナ・ミズナラ・コナラ全てが大凶作でした。秋田県では、狩猟(150頭)、個体数調整捕獲(31頭)、有害捕獲(2153頭)で、生息推定数4400頭の53%に当たる計2334頭のクマが殺処分され、主に人の生活圏で62件(70人)の人身事故が起きました。

ちなみに2024年度のブナ・ミズナラは昨年から一転して並作~豊作、11月末現在のクマ有害駆除数は363頭、人身事故は10件(11人)にとどまっています。

ある町の行政担当者に聞くと、お盆以降クマの目撃はピタッと止んでいたのに、冬になって雪の中で目撃されるクマが何頭かいるということです。前年集落にまで大量出没して大量殺処分されたクマたちの生き残りが人間の生活圏にそっと住み着いてしまっているのでしょうか。または、彼らは母グマを殺され、冬眠することを知らずに生き延びてしまった孤児たちではないでしょうか。

新聞記事

さて、2023年に、どうしてこのような大量出没が起きたのでしょうか。

秋田県の素案では、秋田県は県土の70%が森林で、野生鳥獣の良好な生息域が広がっており、昭和50年代から奥山中心に実施してきた生息調査の結果から、本県のツキノワグマの生息状況はかなり安定していると考えられると記述されています。

しかし、秋田県は戦後のスギだけの拡大造林政策による人工林率が50%と高率で、多くが放置されていること、2023年度生息推定数の53%のクマが殺処分されていることを考えると、どうしてこのような記述になるのか理解できません。

素案は、クマ大量出没の原因として、

①中間山地の過疎化・高齢化

②クマ類の分布拡大

③個体数の増加

をあげておられますが、中間山地の過疎化・高齢化は今に始まったことではないし、クマが急に分布を拡大したり、急に個体数を増加させることなど動物学的にあり得ないので、大量出没の原因はこれらではないでしょう。

原因特定を間違うと、対策は皆外れてしまいます。案の定、秋田県の対策は、環境省にお願いしてクマをシカ・イノシシに次いで指定管理鳥獣に指定してもらい、さらに捕殺強化できるようにすることでした。

昭和50年代から奥山中心に(猟師が目視で)実施してきた生息調査の結果から、秋田のクマは安定生息との記述が素案には3回も出てきますが、肝心のその方法での生息推定数の変化がどこにも出てきません。県庁にこの調査での生息推定数を問い合わせると、情報公開請求するように言われ、その結果はまだ出ていません。

繁殖力の弱いクマを半数以上捕殺して翌年、生息数が安定していたのなら、まるでミステリーです。

環境省も同調してか、昨年9月の環境省の「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン補足資料」で、個体群管理に関する考え方として、従来の「個体群を安定的に維持または回復させる」から、「個体群を安定的に維持しつつ、人との軋轢軽減を図ることができる個体数に管理する」と、いつのまにか記述を変更しています。(管理するという行政用語は、捕殺するという意味です)

環境省伊藤信太郎大臣は、クマ類を指定管理鳥獣に指定する際、絶滅が確実視されている四国のクマだけは除外しました。ということは、全国のクマを、四国並みの絶滅寸前数にまで低減させるのがいいと考えているのでしょうか。

みなさん、クマが豊かな森林生態系や災害防止にどれだけ大きな寄与をしているかの生物学的知識が完全に欠如していると感じます。クマだけを見るのではなく、森林や自然を全体として見ることが必要です。オオカミを絶滅させてしまってから、オオカミが人間には到底不可能なシカやイノシシなどの生息数調整をしていたなど気づいても、もう取り返しがつかないのです。

人体と同様で、生物種が失われて行く度に、機能器官がひとつずつ失われていくことになり、全体が支えられなくなっていきます。

農作物被害や人身事故を無くしたい気持ちはよくわかりますが、生息数を低減させても絶滅させない限りこれらはなくなりません。それよりも奥山広葉樹林再生と聖域化による棲み分けの復活、恒常柵などによる被害防止対策を取った方が、ずっと被害防止や事故防止に効果があり、人々が安心して暮らせるようになります。その上、水源は守られ、山地災害も起きにくくなります。もっと総合的に考えるべきだと思います。

ゾーニング管理を導入するとありますが、ゾーニング管理は絵に描いた餅です。地図上にあちこち線を引いてみても、人間もクマもそんな線がどこに引かれているのかわからないので、意味がありません。

と言って、2023年のようなクマ大量出没はたまりません。いったいあの原因は何だったのか、②に続きます。

秋田市で目撃が続く子グマ、熊森本部が放獣または保護を要望済み

市街地に大人のクマが出て来るようになった地域のみなさん、どんなに大変か、心からお見舞い申し上げます。

戦後、奥山のクマ生息地の森を皆伐し、跡地に実のならないスギやヒノキばかり植えて放置し大荒廃している人工林、最奥地の観光地に連なる立派な舗装道路、こんなことをしていたら、餌場を失ったクマが餌を求めていずれ山から出てきますよ。そうなるまえに、奥山の餌場を再生し、人間は奥山から撤退しましょうと、熊森は28年間、各方面に緊急提案をし続けてきました。

しかし、国も都道府県も、どんどんとクマの生息地を奪うことばかりしてきました。これまで何度も私たちは、クマと人間、どっちが大事なんだ!と、お叱りを受けてきました。どっちも大事です。こんな簡単なことがわからなくなってしまったのは、自然界の仕組みを知らない国民がほとんどになってきたからでしょう。

さすがに、ナラ枯れによるミズナラの総枯れや昆虫の相次ぐ消滅は、私たちにも想像外でした。これも、クマの生息を脅かす一大事です。

どちらにしても、クマが市街地にまで出て来るようになったのは、研究者たちが言うように、クマが増え過ぎたからではありません。クマに責任はありません。人間側に大いなる責任があります。

秋田市の市街地で連日、子グマの目撃が続いています。

市街地で母が殺されたのを知らず、母を探し続けている子グマなのかもしれません。

餌を求めて水路を歩いているうち、気が付いて地上に出たら、そこは市街地。人に見つかって逃げているうち、山に帰る道がわからなくなって、迷っている子グマなのかもしれません。

人情としては、水やえさはどうしているのか、心配になります。

子グマですから、殺傷能力はありませんが、市街地をうろついている状況は、クマにももちろん人にも良くありません。

秋田市はそのうち捕獲するのでしょうが、熊森本部は放獣または保護の要望を伝えてあります。

秋田県は全国で唯一、原則としてクマを放獣しないと決めています。

いつ秋田県のだれが決めたのか知りませんが、これ、おかしくないですか。

鳥獣保護管理法(環境省)に違反では?

本部のある兵庫県では、山の実り大凶作年の今年11月30日現在、クマの放獣216頭、殺処分105頭となっています。

人間でも動物でも可能な限りの生命尊重は、生物倫理の第一歩です。

秋田県はクマは山に放しても帰って来るといわれますが、秋田で実験されたのでしょうか。

兵庫県の放獣例では、8割は捕獲場所に帰ってこなかったそうです。

秋田での科学的なデータを出すためにも、今回、放獣を試してみられるべきだと思います。

もし、山が雪で、もう山にこの子グマを返せないというのなら、春まで保護してから返してやればいいと思います。

他県ではそういう例があります。

熊森が春までこの子グマを保護せよというのならしますし、お金も出します。

この提案は、直接的には子グマのためかもしれませんが、実は私たち人間に豊かな水源の森を残すことなのです。また、まわりまわって、弱者にやさしい人間社会を作るために欠かせないことなのです。秋田の子供や教育にどれだけいい影響を与えるか、はかりしれません。秋田の子供たちのためなのです。

クマすべて殺す秋田と言われるより、助けられる命は助ける秋田と言われる方が、秋田の物産や観光イメージにも限りなくプラスだと思います。

今年は東北地方は山の実りがよくて、秋田市でもお盆以来、クマの目撃はぱたりとなくなっていたそうです。そこにどういう訳か、今回のメスグマと子グマです。

自然界は、私たち人間にわからないことでいっぱいです。

今回の子熊を保護することで、困る人は誰もいないと思います。

クマは人間が日本列島に住み着くはるか昔から、日本列島に住み着いていた先住民です。

先住民に敬意を払うのは、後から来たものとしては当然です。

秋田県のクマ対応は、市町村ではなく県が決めるそうです。

ならば、秋田県担当者のみなさん、放獣または保護をお願いします。

目撃が続いている秋田市の子グマについて、熊森本部への問い合わせが多いため、今回、広報させていただきました。

ちなみに、人工林率が40%を超えるとクマは絶滅に向かうという説がありますが、秋田県の人工林率は50%です。

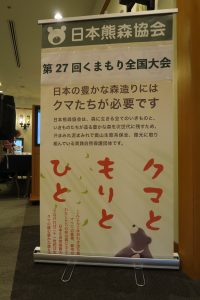

4月21日、クマ保全未曽有の危機の中、第27回くまもり全国大会盛大に開催③

4月21日の13時から16時まで、3時間にわたって展開された恒例のくまもり全国大会のもようを最後までご紹介します。

会場入り口

6、顧問

新顧問紹介

ビデオレター 山梨大学名誉教授 鈴木猛康 氏 (防災学)

特定非営利活動法人防災推進機構理事長

熊森とは、行き過ぎた再エネを止めるということで出会いました。工学部ですが、森林保全のための重要な知識である地質学も学んでいますので、熊森と一緒に山に入って熊森活動にも貢献できるのではないかと思っています。

顧問紹介

ビデオレター 務台俊介衆議院議員

衆議院環境委員会委員長を仰せつかっています。クマがまるで危ない野獣のように扱われておりますが、実は生物多様性の頂点に立つ大切な存在です。熊森をしっかり応援していきたいと思います。今、地域の生物多様性増進のための法律が、衆議院を通っております。

ビデオレター 片山大介参議院議員

クマが指定管理鳥獣に指定されてしまいましたが、安易な指定や捕殺には反対していきたいと思います。皆さんの頑張りで、再エネによる森林伐採も止まるところがいくつか出てきました。今後もクマの棲む水源の森の大切さを共に訴えていきたいと思います。

会場

和田有一朗衆議院議員

私は、実は熊森を立ち上げたメンバーの一人でございます。クマが指定管理鳥獣になって、今までにない新たなピンチだと思います。体を張ってこの1年闘ってこられた皆さんに、心から敬意を表します。

嘉田由紀子参議院議員

以前、滋賀県知事をしていた時、トチノキ巨木の伐採問題に直面しました。研究者として知事として、トチノキの1本も守れなくてどうすると、自分を鼓舞して頑張りました。その節は、熊森にもずいぶんと助けていただきました。ここ尼崎市の蛇口の向こうにある滋賀県の水源の森長浜市で、5月18日19日「全国トチノキ学ネットワーク」第1回大会を開催します。

7、来賓代表挨拶

中野洋昌衆議院議員

多くのクマが急に里に出て来た中で、温暖化が原因なのかどうか、どうしていけばいいのか、大きな課題です。再エネによる乱開発の問題では、クマの棲む一番豊かな森を守っていくというのが皆さんの活動であり、今日来させていただきましたので、私もしっかりお役に立てるように頑張ります。

8、法人紹介 略

9、支部長紹介 略

10、祝電披露

11、支部活動報告

北海道 鈴木ひかる 支部長

クマを指定管理里鳥獣にして捕殺を強化しようと呼びかけたのは北海道鈴木知事ですが、私は北海道のもののけ姫になって、北海道の自然と野生鳥獣を守ろうと思います。

札幌でシンポジウム開催

スペシャルゲスト 我満嘉明 札幌地区長 85才

札幌市森林組合理事の我満氏は、北海道のエジソンと呼びたいぐらい、これまで様々なものを発明してこられました。戦後の森林政策は間違っていた、今後は広葉樹林を再生すべきであると断言される力強い同志です。今回は、ヒグマとの遭遇に、電池式クマ杖を開発してご持参くださいました。いざという時には、杖の先から4万ボルトの高圧電流が発射されます。これを製品化して、収益は熊森に寄付したいと言われています。

クマ杖

秋田県 井阪 智 支部長

大仙市で東北大学名誉教授である清和研二先生の「人とクマが棲み分けるための森づくり」講演会を開催。

青森県 井垣 真由美 支部長代理

八甲田の次は奥入瀬渓流を守る。森林破壊型風力発電事業から水源の森を守るスタンディングを開始。

山口県 松田 利恵 支部長

支部長として、各地でお話し会「今、日本の森で起こっていること」を開催し、山口県と広島県に多くのくまもり会員を誕生させている。

松田支部長講演会チラシ

12、森林保全活動報告 坂部幸太

13、環境教育活動報告 工藤真那

14、保護グマ動画

会計報告

15、日本奥山学会 脇井真理子

17、終わりの言葉 赤松正雄顧問

ここまでの司会は、くまもり国際部長 米田真理子が担当しました。

<休憩時間>

19、懇親会

紅茶を飲みながら楽しそうに歓談する皆さん

20、熊森応援隊 応援隊長 石原じゅん

熊森応援隊のラインは現在150名が参加。

今日の会にも何名かがお手伝いに来ています。

22、記念撮影

熊森から

今年の全国大会も、多くのボランティアの皆さんが支えてくださいました。

ボランティアの皆さん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

参加して良かった、来年も来たいの声がしきりでした。

日本国の生き残りをかけて、水源の森と森を造る野生動物たちを守るために、完全民間団体である熊森は今後も奥山保全・再生に果敢に声を上げ行動し続けます。

来年またお会いしましょう。

第28回くまもり全国大会は2025年4月19日(土)兵庫県尼崎市で開催します。

全国支部長研修会は4月19日夜と20日午前となります。

皆さん今からご予定ください。

昨年の秋田県クマ大量駆除の嵐の中を生き延びた子グマたちがわずかにいた

秋田魁新報4月10日によると、昨年の秋田県のクマ大量駆除の嵐の中を奇跡的に生き延びた子グマたちがいました。

以下の写真は、秋田朝日放送より。

注:2023年度秋田県では、山の実り大凶作によるクマ大量出没と過去最多のクマによる人身事故62件70人の発生もあり、有害駆除名目などで前代未聞2314頭のクマを捕殺しました。生息推定数4400頭の52%のクマが殺処分されたことになり、クマは絶滅に向かう恐れがあります。そんな中、秋田県は指定管理鳥獣実施計画を策定して、更なるクマ捕殺を進める方針です。

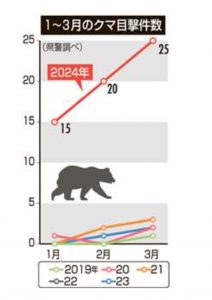

下の目撃件数グラフは、秋田魁新報記事からです。

注:ふつう、同じクマが何度も目撃されるので、実際のクマ数は目撃数より少ない。

テレビニュースによると、秋田の冬を生き残ったみなしごグマは、春になった今、集落周辺の耕作放棄地などに生えている草の新芽などを人目を気にしながら食べています。

もし母グマが殺されていなければ、この時期、冬ごもりからあけて、山のバッコヤナギの花や木々の新芽を食べていたことでしょう。

クマの大好物、バッコヤナギの花

人間に見られながらびくついて草を食べている子グマの顔が、テレビニュースで映し出されていました。

時々顔を上げて人間の動きを見ながら、不安そうに草を食べる悲しげな表情の子グマ。近くには、捕獲用の罠がすでに2つ仕掛けられています。

秋田県では県のツキノワグマ管理計画に「放獣しない」と明記されていますから、市町村はクマが出没した際に、捕獲後は銃殺すると記して県に捕獲申請を出しています。(北海道も同様)

秋田では、これらの子グマをヌカとハチミツ入りの箱罠に誘引して捕獲し、全て銃で殺処分しています。

秋田ではクマの捕獲権限が市町村に下ろされているため、捕獲したクマを殺処分するのか放獣するのか市町村の判断で決められるはずです。また、クマの放獣は法律で禁止されているわけではありません。

秋田県は昨年、私たちが放獣を依頼した際、今年は捕獲数が多過ぎて放獣などできないと言われました。今の時期ならできると思います。去年殺された大量のクマの穴埋めのためにも、捕獲してそのまま何もせず山に放獣してやるべきだと思います。

山に放してもまた帰ってくると言う方もいますが、帰ってこない場合も多くあります。放獣例もないのに帰ってくると決めつけるのはいかがなものでしょうか。

クマの行動を決める主要な要因はえさです。山に餌があれば集落には出てきません。

小さな子どものクマまで見つけ次第、罠をかけて捕殺してしまうのは、子どもたちの精神衛生にも悪いです。秋田県は生き物たちへの共感を思い起こして、生き物たちにやさしい対応をとっていただきたいです。

人間が攻撃しない限り、犬くらいの大きさの子グマが人間に向かってくるということはありません。クマが凶悪犯人のように報道されるため、クマへの誤解が蔓延していますが、クマたちは基本的に人を避けて行動しており、人が気をつけることで人身事故は防げます。

思いやりのある優しい対応が、人にも自然にも一番優れているのです。

すでに熊森本部や熊森秋田県支部から、生き延びた子グマを放獣してほしいという要望を、秋田行政へ伝えてあります。

室谷会長、親子グマが逃げ込んだ秋田の作業小屋を視察、その後、秋田のみなさんと懇談 12月3日

室谷会長は連日、全国を飛び回っており、超多忙。しかし、年内に、何とか秋田県を訪れたいとスケジュールを調整していました。

12月3日(日)秋田空港着。この日は雪で、あたり一面すっかり雪景色と化していました。

会員のお迎えが、ありがたかったです。

まず、美郷町の親子グマが逃げ込んだ現場である畳屋さんに行きました。

親子グマが逃げ込んだ畳屋さんの作業場

ちょうどご家族が外におられたので、お話を伺うことができました。

畳屋さんは、「昔からクマがいる町なのだから別にびっくりもしないが、知らずに戻ってきたら騒ぎになっていて、びっくりした。孫は町の送迎バスで送り迎えだから何も心配していない。しかし、こんなところにまでクマが出て来るのは初めてのこと。たいていは、山の中にとどまり、出てきても山の下までだったから、驚いた」とおっしゃっていました。

どのようにして親子グマがここまでやってきたのか?

親子グマの移動経路をみんなで推察

山から続く川ですが、この辺りは護岸ブロックが垂直に積まれ、川面にはアシがびっしり生えていました。子グマを連れた母グマが餌を求め川を下ってきたものの、川から陸へ上がることができなくて、ようやく上がれた場所がこの集落だったのではないかと皆で推察しました。

両岸に護岸ブロックが積まれた川

この後は、山裾まで行き、クリの木にできたクマ棚を見たり、クマが出てきた場所を数か所視察したりしました。

雪の中のクマ棚

最後は、近くの集会所で、秋田の皆さんと話し合いました。

お父様が猟師の方、栗林を再生されている方、秋田に移住して2年目という方、林業をされていた方や農業をされている方など、様々な方がお集まりくださいました。

会長の話に聞き入っておられた秋田の皆さん

参加されていた皆さんも、今年のクマ大量出没について心配されていて、いったい山で何が起きているのか、この状況を何とかしたいとおっしゃっていました。

来年になったら、お怪我された方や、被害農家のみなさんを訪れる予定です。

クマ問題に27年間取り組んできた自然保護団体として、熊森は秋田の行政や県民の皆さんに精一杯寄り添って、来年からはクマを殺さず、クマと共存できるよう、これまで培ったノウハウを提供していこうと決意しています。(完)

熊森本部が秋田県のクマ出没現場と背後の山を顧問研究者と視察② 11月20,21,22日

20日、秋田空港に着くと、秋田県のクマ情報を熊森本部に長年送り続けてくださっている秋田県会員の方が、出迎えてくださいました。会員のみなさんは本当にありがたい存在です。

マスコミは、今年の秋田のクマの異常出没は、去年、ブナの実りが良かったため(並作)、メスグマがたくさん子を産んで増え過ぎたからというクマ原因説を報道しています。しかし、過去、ブナが並作どころか豊作の年もありましたが、次の年、今年のような異常出没は起きていません。熊森は、クマが増え過ぎたのではなく、今夏の異常な暑さによって、山の中でありえないような餌不足が発生したことが原因であると考えています。

まず最初に、今年、集落に初めてクマが出たと本部に電話をくださった秋田県民の方の家を訪れました。とても喜んでくださいました。長年、雄物川の西側(日本海側)に住んでいるが、これまでクマなどいなかった。親子グマが雄物川を泳いで渡ってくるのを見た人がいると言われていました。この日は雄物川の水量が多くて、とても泳いで渡れない感じでした。集落からかなり離れたところで、主原先生がクルミを食べたあとのクマの糞を見つけられました。

次に、秋田県庁自然保護課にご挨拶に伺いました。これまで何度も訪れてきた課ですが、しばらく行かない間に、担当者がすっかり新しい方になってしまっていました。

この後、今年熊森本部に電話くださった奥羽山脈のふもとで農業を営む秋田県民の方のお計らいで、秋田の鳥獣の専門家を訪れ、長時間お話を聞かせていただくことができました。

秋田の海岸近くは風車がとても多くて、慣れない私たちはクラクラしました。このあたりは、植林されたマツの松枯れがものすごかったです。

海沿いは風車でいっぱい

夜、奥羽山脈の山沿いの集会場に向かいました。十数名の方が手作りの晩御飯を用意してくださっており、遅い時間まで食べずに私たちが来るのを待っていてくださいました。お茶は、野草茶でした。いただいているものの原料がよくわからなかったのですが、おそらく山里のものだと思います。どれもとてもおいしかったです。

食べながら、秋田の皆さんと長時間お話ししました。集まってくださった方々は、今年どうしてこんな大変なことになったのか、とても知りたがっておられました。

私たちが接する報道では、秋田県民はクマの大量捕殺に異論なしという感じでしたが、来てみると、人身事故への恐怖はあるものの、空腹に耐えかねて人間のところに出て来ては駆除され続けているクマたちに胸を痛めている方々もそれなりにおられることがわかってきました。しかし、秋田では、行政のすることには声を上げられない雰囲気があるようでした。

翌21日、地元の皆さんと秋田の山に入りました。今年、クマに会った時の様子など詳しく話していただきました。山裾のあちこちの栗の木に、クマ棚がびっしりできていました。クリには凶作年がないので、このクリを食べることができたクマたちは冬ごもりに入れるのではないかと思いました。

このあたりの家の横の柿の木には実が鈴なりについていましたが、なぜかクマが来た形跡はありませんでした。(秋田の柿はすべて渋柿、寒いので甘柿は育たない)

知事は、来年、柿と栗を全部切ってしまえと言われているそうですが、栗の木は残しておかないと、クマがさらに下に降りていくと思います。

冷温帯のドングリであるブナやミズナラが弱ってきているのなら、今の温かくなった気温に合わせて、山にクヌギなどのドングリを植えたらどうだろうかと思いました。

クリの木にびっしりできたクマ棚

クリの木の下にたくさん落ちていたクリの枝。母グマが子グマに落とし与えたか。

田んぼや畑も見せていただきました。この辺りは、田畑と山がつながっていました。

クマが稲穂を食べていたという現場も見せていただきました。

この時期、ブナやミズナラはもう落葉していますから、山の上の方は灰色っぽい樹皮の色です。

黄色に色づいているのはまだ落葉していないコナラです。

秋田に来て、やはり人工林が多いなと思いました。(人工林率50%)

秋田でもこのあたり人工林は放置されており、林内にはシダ植物ぐらいしかありませんでした。

スギの人工林の中

最後に、この山の尾根まで登りました。尾根はブナの純林でしたが、どれも木が細かったです。

拡大造林時に山裾から尾根まで雑木林を皆伐して、山の下半分にスギを植林、上半分は放置したのでブナ林に戻ったのだと思います。ブナの幹を丁寧に調べて歩きましたが、クマの爪痕は、古いのも新しいのも皆無でした。

尾根の細いブナ林

地元の80歳を超えた長老が、山からの湧き水が昔の1割!にまで激減していると言われているそうです。雑木林を伐ってスギを植えたことや、田んぼ整備が原因だそうです。山がどんどん荒れて保水力が失われてきているということは、このあたりに住んでいる方は皆さん知っていることだそうですが、どうしたらいいかというところまでは、いっていないようです。

2日目の夜も、秋田市やその他の地域から秋田県民の皆さんが集まってきてくださいました。みなさんは、熊森の話を食いいるように聞いて下さいました。

集まってくださった皆さんとの語らい

集会後、10名くらいで横手まで行って夕食をとりました。森の再生、人身事故防止、田畑の被害防除etc、個人の活動には限界があります。

里や集落に出てきたクマを山に押し返すには、当面、犬や花火などで脅すことも必要ですが、何と言っても根本解決は秋田の山にクマを養えるだけの餌のある森を再生して、昔のように棲み分けを復活させることが必須です。秋田にも支部を作って活動したいという話をすると、皆さん次々と会員になってくださいました。

何とか秋田でも、組織的な活動ができるようにしていきたいです。支部づくりにご協力をいただける方は、ぜひ本部までお知らせください。

22日は、横手盆地の西側にある山間部で暮らしておられる方を訪れ、周りの山や秋田での暮らしをじっくり見せていただきました。

今回は駆け足でしたが、やはり現地を訪れ、山や田畑を見せてもらって、地元の皆さんと語り合えたことの収穫は大きかったです。

最後になりましたが、横手市で泊まったホテルの窓から見た雪をかぶって真っ白になった鳥海山の神々しさが今も頭に焼き付いています。あとで写真に撮ろうと思ったら、雲に覆われてしまい、いい写真が撮れませんでしたが、一応パチリ。

雲に覆われてしまった、はるかかなた山形・秋田県境の鳥海山

クマなどの森の動物と棲み分け共存することは、日本文明を支えてきた水源の森を未来にわたって確保することであり、地球環境面からも精神面からも秋田に住む子供たちをはじめとするすべての人間の幸せにつながると私たちは思います。

今後、秋田県各地で集会を持って、クマ問題をどう解決していくか、皆さんの叡智を出し合う機会を作っていきたいです。

3日間、秋田の皆さんに大変お世話になりました。心からお礼申し上げます。(完)

熊森本部が秋田県のクマ出没現場と背後の山を顧問研究者と視察① 11月20,21,22日

今年の夏の記録的な猛暑も関係していると思われますが、東北地方の今年の山のドングリ(ブナ、ミズナラ、コナラ)の実りは前代未聞の大凶作となりました。

中でもブナは元々豊凶が激しいのですが、昨年度の並作と打って変わって皆無に近い状況です。(ブナには、よくあることです。秋田では2019年も2021年もブナが大凶作)

冬ごもり中の数か月間、飲まず食わずで暮らす生態を持ったクマは、ブナなどのカロリーの高いドングリを食べて、冬ごもり前までにおなかの周りに分厚い脂肪層をため込んでおかないと、生き残れません。柿やリンゴでは命は繋げても冬ごもりはできません。

熊森本部作成

冬ごもり前の食い込み用ドングリが得られない多数のクマが必死になって、里や時には市街地にまで餌を求めて出て来て、過去最多の人身事故が発生しました。もちろん、クマ捕殺数も過去最多となっています。

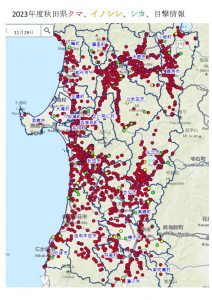

東北地方の山の状況は、山に入り続けている各県の方々から電話でそれなりに情報を得ていましたが、東北6県の中でもクマ生息数が最も多いと思われる秋田県では、11月末現在の人身事故件数69件、クマ捕殺数2000頭以上(秋田県クマ生息推定数4400頭)という最も大変な状況です。

クマ目撃情報

秋田県庁 HPから(2023年11月29日現在)

これまで熊森本部は2012年に経営破綻した秋田県の八幡平クマ牧場に残された29頭のクマたちの救命に立ち上がったことで、鹿角市や北秋田市の阿仁などを何度も訪れ、マタギの方に秋田の山を案内していただくなど、それなりに秋田の山のクマの餌事情を見てきました。

しかし、近年、まして今年の史上最大のクマと人の異常事態には、ただただ驚くばかりで、何とかできないかとやきもきしてきました。残念ながら、秋田県にはまだ支部がないので、新潟県支部長が10月4日、朝帰りが遅れ人に早朝見つかって作業小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町の親子グマの救命に駆けつけた以外、実践活動ができていませんでした。

事務所が連日パンク状態のため遅くなったのですが、やむにやまれぬ思いで、熊森本部は11月20日21日22日の3日間、森山名誉会長、職員の吉井で秋田県を訪れました。本部クマ担当の職員たちは、近場のクマによる人身事故防止対策などに連日走り回っており、「気持ちは秋田ですが、残念ながら今は秋田までは無理です!」という悲鳴状況でした。

今回、数十年間全国各地の山を歩かれ、現場で研究されてきた森林生態学者の主原憲司先生にご同行いただきました。秋田の地元の皆さんのご尽力で、3日間びっしりつまった現地視察を、次に簡単にご報告させていただきます。

苦情なんかじゃない魂の叫び、でも、訴え方のルールは必要

今も連日、人身事故が相次ぐ秋田県では、今年、クマは1500頭までは殺しても良いとして、山から餌を求めて里に出てきたクマはすべて殺処分しています。10月23日現在で46件53名のクマによる人身事故が報告されており、クマ捕殺頭数も前代未聞の1030頭に登っています。

私たち自然保護団体が、一番つらくて一番恐れているのが人身事故です。人身事故が起きると、当然ながら地元では「クマ殺せ」の声が高まってしまい、とてもクマたちとの共存など考えられなくなります。何とか、人身事故の発生を止められないものかと、私たちもやきもきしていましたが、残念ながら秋田県には支部もないし、私たちの力不足で動けていませんでした。

そんな時、美郷町に夜こっそり何かを食べに来ていた(飢えに苦しむ)親子グマが、朝帰りに遅れ、人間に見つかってしまったんでしょう、作用小屋に逃げ込んでいるというニュースに接しました。親子グマが逃げ込んだ小屋は、数十人の猟師や警察、行政に取り囲まれ、逃げ出せば撃ち殺される状況下にあります。クマも私たち人間と同じように豊かな感情を持っていますから、恐怖と後悔で途方に暮れている母グマの姿が目に浮かびます。

私たちは、この母グマはまだ人身事故も起こしていないのだから、例外的に山へ返してやってもらえないだろうかと、秋田までお願いに行こうと思いました。全国の多くの子供たちも、このニュースを見ているだろうから、殺処分しましたでは、人間の子供たちも胸がつぶれてしまい、精神衛生によくないだろうと思いました。里に出てきたクマはすべて殺すが当たり前ではなく、助けられる命は助けるという例を1例でも秋田で作りたいというささやかな願いでした。(隣接岩手県では、捕獲後山への放獣例がいくつかある)

熊森新潟県支部長が夜通し車を飛ばして、山形の人(2人ともクマ生息地に在住しており、クマには詳しい)と合流し、美郷町に駆けつけました。急を知った秋田県会員もひとり現場に駆けつけました。新潟県支部長は、秋田県に抗議に行ったのではなく、頭を下げて親子グマの救命をお願いに行ったのです。

早朝、秋田に着くと、親子グマは、もうすでに箱罠に捕獲されており、住民の安全は守られていました。山に逃がすか、連れ帰るか、どちらにしても、熊森は非捕殺例を1例でも作ろうとしたのですが、長時間待たされた挙句、殺処分報告を受けました。私たちは胸がつぶれそうになりました。

今回の親子グマ殺処分に対して、多くの声が美郷町や秋田県庁に寄せられたそうです。他の人たちも殺処分されたというニュースを聞いて胸がつぶれそうになったんだろうと思います。

これに対して、マスコミが、役所の業務妨害になるとして、電話した国民を一斉に非難しました。これまで国民の自由な発言を大切にされてきたアエラまでもが、「秋田県美郷町に寄せられた苦情は2日で電話450件・メール160件、役場担当者の苦悩」と書きました。言論の自由を大切にしなければならないマスコミが、これではまるで国民に声を上げるなと言論封じしているように感じました。

電話をかけたみなさんは、魂からの叫びを伝えようとしたのだと思います。声を上げない日本国民がここまで多く電話したということは、同じことを感じた国民が他にも大勢いたはずです。これを単なる身勝手な苦情や迷惑電話にしてしまうのは良くないです。国民の言論を委縮させるものです。一大事と感じた時に、国民が一斉に声を上げるのは当然です。役場の皆さんは2日間電話対応に大変だったと思いますが、それだけ大きな問題だったということです。

ただ、双方にルールは必要だったと感じました。訴える側は、できるだけメールにすること。電話をかける場合は、きちんと名乗ってから手短かに伝えること。感情に任せて暴言を吐いたりしないこと。役場の方も、電話が込み合っているので5分以内でお願いしますと伝えるなど、こういう時はルールを設けられるといいと思います。

今回のことで行政側が報道規制を敷いてしまい、どこかの県のように今後はクマ関連のニュースを一切流さないようにしてしまうことも予想されますが、そういう方向にはいかないようにお願いしたいです。

クマ多数出没問題は、秋田県だけの問題ではありません。

なぜ近年、こんなに多くのクマが山から出て来るのか。

直接の要因は山に冬ごもり前の食い込み用食料がなかったことですが、背景には、人間が戦後、経済のために、山にスギばかり植え(秋田県の山の50%はスギで、そこには野生動物たちの餌なし)、開発で奥山のクマ生息地を破壊し続け、今も、全国各地で野生動物たちの生息地である森林を大量伐採して再エネ推進名目でメガソーラーや風力発電建設などを建設し続けている事実があります。

クマの多数出没は、森を大切に守って来なかったこれまでの国策の失敗です。野生動物たちの生息環境を脅かしているのは人間なのに、生息数が増えたなどと物言えぬ野生動物たちに全責任が押し付けられ、彼らの命が奪い続けられています。マスコミは現象ばかり追わずに、原因を追究すべきです。

美郷町の果樹園は今年全てクマに食べられて壊滅状態だそうです。果樹園を営む方々も、国の森林政策の失敗によって被害を受けています。弱い所に、声を上げられない所に、しわ寄せが行くのです。リンゴ農家などに温かい支援の手が差し伸べられることを望みます。お怪我された方への見舞金も必要だと思います。

美郷町の担当部署の方に聞くと、今回、ひとり10件ぐらいの電話を根気強く最後まで聞いたということで、2日間確かに大変だったと思います。職員の皆さんには心から感謝申し上げます。

くまもり新潟県支部長が小屋に逃げ込んだ秋田県美郷町親子グマの放獣を求め現地に急行 その3

美郷町は、親子グマの箱罠を積んだトラックを山の上で待機させていました。

結局、美郷町は北秋田市のクマ飼育施設「くまくま園」にクマたちを引き取ってほしいと依頼しなかったそうです。

午前10時40分、銃で3頭を殺処分。死体は解剖せずに山に埋めたそうです。胃内容は調べていないとのことです。

美郷町役場の担当者から、何とか助けてやれないのかという声は出たそうです。しかし、一度人里に出たクマは、再び里に下りて住民の安全を脅かす恐れが強いと県が言い、秋田県は、有害捕獲したクマは生かしたまま山に返すことはしないと決めていたので、山に返せなかったそうです。

美郷町の担当者のひとりは、「私はクマのことをあまり知りません。生きたクマを今回初めて見ました」と語っておられました。

今年美郷町で39頭目のクマの有害駆除でした。去年の有害駆除は2頭だったそうです。

今年、秋田県ではブナが大凶作ということで、リンゴなどの果樹園やイネに、クマによる被害が出ているそうです。

いくらなんでも殺し過ぎではないかと担当者に尋ねると、秋田県が出しているクマ生息推定数は4400頭(2020年度発表)で、今年は上限枠の36.6%(1500頭)まで殺していいことになっており、現在の捕殺数は850頭ということでした。

熊森から

結局みんな、クマについて無知すぎて、殺す必要などないことがわからないのです。

水はクマたちが造る森から 生息推定数の計算結果がどこまで真実に近いのかは、誰にもわかりませんが、それにしても、生息推定数の3分の1までなら殺していいという秋田県のクマ捕殺上限枠は異常です。山にクマたちがいて初めて、私たち人間も滋養豊かな森からの水が得られていることをご存じないのでしょうか。

人間側に責任はないのか 山からクマのような大きな動物が出て来て農作物をあさられると困るのはわかります。しかし、人工林率が50%で多くが放置され、人里との境もわからなくなっている秋田の山に、人間の責任はないのでしょうか。クマに人里に出て来るなというのなら、人間もクマの生息地に入るべきではありません。人間の方はどんどん奥山に入って道路を造ったり、開発したりしています。

県の権限の方が上 秋田県では有害鳥獣駆除許可権限は市町村に降ろされていると言われていましたので、美郷町と交渉すればいいと思いましたが、やはり県の権限の方が上でした。町ではなく、初めから県と交渉すべきだったと反省しています。

実は、あまりにも待ち時間が長かったので、不安になった本部は、11:03に秋田県庁の佐竹知事に、親子グマを山に放してほしいと電話をしました。佐竹知事は生き物たちにとてもやさしい方で、以前お会いした時、経営破綻した八幡平熊牧場に残された29頭のクマたちの救命運動を行った熊森協会を高く評価してくださっていたからです。

電話に出られたのはお付きの方で、知事に伝えますということでした。後でわかったけれど、親子グマはこの時、もう殺されていたのです。

失礼というもの それにしても、親子グマを助けたい一心で遠方から駆けつけ、必死の思いで待っている熊森新潟県支部長になんの連絡もせずに、殺したと事後報告のみ。行政がこんな礼を失したことをするとは、熊森は想像もしていませんでした。どうしても山に放せないのなら、持ち帰るとまで熊森は申し出ていたのに。

<熊森新潟県支部長の報告文>

時々担当課に電話を入れ、進捗状況を問い合わせたが、その度に、担当者が現場に居るのでもう少し待ってくれと言われる。

待ちきれずに担当課の前まで行って待っていた。

正午頃、ようやく担当者が戻り、別室で説明を受けた。

3頭とも駆除したとして、1枚の紙きれを渡された。

「秋田県ではこれまで放獣の経験が無い。今回、県の方針に従った」

この担当者は最初の説明では、決めるのは県でも猟友会でも無い。

あくまでも町が決めると言われていたので、その言葉を信じていたのだが、、、、、

放獣は全て熊森がさせてもらうとまで言っておいたのに、、、、

最悪の場合は、この親子グマを引き取ると言って手配まで始めていたのに、、、

クマを駆除することで出没が減らないのは過去のデーターを見ても明らかです。

毎年無用の殺生を続けることで、多額の町予算も失われていきます。

熊森は野生動物を殺すことなく、少ない費用で野生動物と共存しながら住民の不安を無くす活動を年間100日以上展開しており、現場で取り組んでいるクマ対策専門家たちがいる。

秋田県は、そのノウハウを知り、使うべきではないのか?

それだけを言って車に戻りました。

(こんなことを言っても、もうあの親子は帰って来ない)

一人になると失望感と、無力感で、涙が止まりませんでした。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ