カテゴリー「北海道」の記事一覧

ヒグマを追って、知床から釧路湿原を行く

以下、赤松正雄顧問のブログからです。

2019,9,13 それはもう、まさに名優の登場でした。

舞台の下でその登場を待ちわびる人々の前に、ヒグマが岩尾別川の上流から現れたのは午後4時過ぎ。

今か今かと息を呑んでいたプロカメラマンや俄かカメラ好き達が、急ぎ望遠レンズやスマホを覗いたり、かかげたのを尻目に、川の浅瀬を縦横にカラフト

マス(一般的にはシャケと呼ぶ)を探して、ヒグマは動き回っています。

初めて見るヒグマの立ち居振る舞いに、私はただただ目を凝らし、唾を飲み込むだけでした。

日本熊森協会の顧問に私がなってほぼ20年。

森の荒廃がクマの生息状況に予兆として現れるーこのことを人々に訴え続けてきながら、クマを目の前にすることは初めての経験でした。

▼著名な動物写真家であり、プロのツアーガイドである安藤誠さんの講演を聴いたのはほぼ一年前のこと。

熊森協会の顧問に彼が就任されたのを披露する意味も込められた企画でした。

その印象はまことに強烈なものでした。「日常的な奇跡の連続が我々の人生、あだやおろそかに生きてはいけない」というメッセージ。

これは野生動物たちの人間と全く同じと言っていい振る舞いを収めた彼の写真や映像と共に私の脳裏に刻まれました。

長年の別離ののちに久方ぶりに邂逅した熊の兄弟が感激して二本足で立って睦み合う姿。

笑う狐やあくびをするフクロウの表情。

白雪のなかを舞う丹頂鶴など。

私がその直後に始めたブログでの回顧録に『日常的奇跡の軌跡』と名付けたのも、まさにこの時の安藤さんの講演の影響でした

▼彼は釧路空港から少し離れた阿寒郡鶴居村でヒッコリーウインドという名のウイルダネスロッジ(原野の中の宿)を経営しています。

20年ほど前からの、徹底したリサーチと鍛錬されぬかれたガイドぶりは海外での評価も高く、多くの人々が訪れます。

初めて講演を聴いて以来、熊森協会の室谷悠子会長、事務局の水見竜哉氏らと共にそのロッジを訪れ、知床や釧路湿原にヒグマを追う旅を夢見てきましたが、ついに実現をさせることができたのです。

知床に往復8時間ほどかけて走った第一日目に続き二日目は、鶴居村にほど近い釧路湿原聖域への探索行でした。

雄大そのものの草原のなかにひっそりと姿を現した湿地と沼は、絵画の中の世界でしか目にしたことのない幻想的な風景でした。

また、名高いチルワツナイ川の蛇行を小高い丘の上から見た時は、10年ほど前にオーストリアに行った際に見た風景に既視感を持ちました

▼二日目の夜には、安藤さんを求めて、釧路周辺や札幌から車で片道5時間近くもかけて走ってきた青年たちを前に、ミニ講演会が開かれました。

ヒグマと人間との間の無理解からくる争いのもたらす悲劇を止めようと、真剣な語らいが夜遅くまで繰り広げられました。

カメラを通じて、野生動物たちと言葉を交わすことができるほどの自然人・安藤さんの話を通じて、〝まやかしの人間主義〟こそヒグマの敵だと私は実感しました。

「人間は自然と離れてはいけない。なぜかというと、人間が作ったものばかりに囲まれていると、本質、本物が見えなくなる」し、「自然はごまかさないし、嘘がない」との言葉に心底から共鳴します。

クマを守れと強調するたびに、私は「人間とクマとどっちが大事なのか」との反論に出くわしてきました。

その都度、「どっちも大事だ、人と野生動物の共生こそ忘れてはならない」と言い返してきました。

今そこに、滅法心強い助っ人が登場して、大いなる喜びに浸っています。

(2019-9-15)

ヒグマによる人身事故に、3識者の多面的なコメントを掲載した十勝毎日新聞社を讃える

クマ類の有害捕殺数は、すでに今年度7月末までに、ヒグマ287頭、ツキノワグマ1611頭にもなっています。(環境省統計より)

有害捕殺というと、クマが何か悪いことをしたような印象を受けますが、当協会のこれまでの調査では、動物としてそこにいたことや、そこにある何かを食べたことが殺処分理由になっており、ほぼすべてが誰にも知られず人間によって闇から闇に消されています。(クマだけではなく、現在、わが国では膨大な野生動物が日々有害捕殺されており、彼らも同様です。)

マスコミによってほんの例外的に報道されるクマは、やさしい人々から思いを寄せてもらうことができ、生きた証が残り、ある意味では幸せなクマです。

<以下は、門崎允昭 博士が代表をつ込める北海道野生動物研究所が発行している「北海道熊研究会会報92号」よりの抜粋>

今年7月11日と7月29日の午前4時台に、北海道日高系の十勝管内、札内川上流の八の沢源流上にある「カムイエクウチカウシ」頂上東側の圏谷カール」で、ヒグマによる人身事故が起きた。

この山頂(1979m)は日高山系第 2 の高峰で、50 ㎞間隔で3カ所ある一等三 角点の2つ目がある。私は(門崎)幾度も四季通じて登っており、 2月にスキーとアイゼンで、 八の沢から頂上に直登した事もある場所。熟知である。今回、羆に襲われた登山者 2 人も、 この八の沢から登山したもの。

私の見解:人を襲った個体は同じである。本気で襲っていない。個体は3歳代で襲った時刻 がいずれも午前 4 時台である。反撃されてその個体は、直ぐに、人から離れ、逃げている。 ホイスルを鳴らしていたら、襲われなかった事故である。 羆が居る可能性がある場所には、ホイスル(軽い、音が響きわたる)と鉈は必需品で有る事 を肝に銘じることである。この羆を殺すべきと言う者は、羆の生態に関する己の無知と自 然に対する傲慢さを恥よと言いたい。真摯に、羆や自然と向き合う事だ。そして発言せよ。

<以下、十勝毎日新聞より>

クリックで拡大されます。

熊森から

この事件に対して、帯広市にある「十勝毎日新聞社」は、3人の異なる識者の見解を掲載しました。

報道姿勢として、当然の基本ではありますが、行政発表や行政付き識者のコメントしか掲載しない新聞社がほとんどになってしまった現在のわが国では、快挙であり、大変すばらしいと思います。

多様な意見を伝えなければ、国民に考える力が付きません。熊森は、「十勝毎日新聞社」に大拍手を送りたいと思います。

みなさんは、この3者のコメントをどう思われますか?フェイスブックでコメントを出し合えればいいですね。

・悪は悪人が作り出すのではなく、思考停止の凡人が作る。

・多くの人が考え続けることで人間は強くなり、愚かな判断をし、破滅するという愚行から逃れられる。(女性哲学者ハンナ・アーレント)

出没阻止対策を全く講じずに、札幌市街地徘徊の羆を銃殺したのは動物倫理に反する 門崎允昭博士

以下は、日本熊森協会顧問で北海道野生動物研究所所長の門崎允昭博士が発行しておられる<北海道熊研究会 会報>第91号のコピーです。行政、マスコミ、各方面に拡散してください。(熊森本部)

北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Association

ご意見ご連絡は本紙送信emailではなく、下記の email へお願い致

します e -mail: kadosaki@pop21.odn.ne.jp

<北海道熊研究会 会報> 第91号 2019年 8月 17日

北海道熊研究会事務局 北海道野生動物研究所内(Tel. 011-892-1057)

代表 門崎 允昭

事務局長 Peter Nicholsピーターニコルス氏

幹事長 藤田 弘志 氏

既報会報の1~90号はWebsiteに「北海道野生動物研究所」と入力しご覧下さい

「北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Associationの活動目的

熊の実像について調査研究し、熊による人畜及びその他経済的被害を予防しつつ、人と熊が棲み分けた状態で共存を図り、狩猟以外では熊を殺さない社会の形成を図るための提言と啓発活動を行う。 この考えの根底は、この大地は総ての生き物の共有物であり、生物間での食物連鎖の宿命と疾病原因生物以外については、この地球上に生を受けたものは生有る限りお互いの存在を容認しようと言う生物倫理(生物の一員として人が為すべき正しき道)に基づく理念による。

<札幌市南区で、人の存在を無視しながら、時に農作物や果樹を、食害しつつ(マスコミ報道による)、市街地を、徘徊していた羆を、出没を、阻止する、対策を全く講じずに、銃殺したが、これは動物倫理に反する行為である(門崎允昭の見解)>

生物倫理とは、(生物の一員として、人が他種生物に対し、為すべき正しき道)の義。

羆がなぜ、札幌市の市街地にまで、出現するように、なったか。その理由を、私が1970年から現在まで、継続調査して得た、資料を基に述べる。先ず、羆は強烈な爆発音がする銃での殺戮を嫌い恐れ、致命所傷とならず助かったものは、銃で撃たれた場所に出て来なくなる。そのような事が続くと、その場所から人里方面には、羆は出て来なくなる。ところが、銃での殺戮を止めると、徐々に、また出て来るようになる。

札幌市での実情を言うと:私が札幌圏での羆の実態調査を始めた、

1972年から1988年,10月迄の17年間、札幌圏での羆の捕殺は<銭函川上流部~奥手稲山~手稲山~永峰沢川上流部~砥石山~砥山ダム>を結んだ西部地域一帯と、<滝野~常盤~焼山~夕日岳~朝日岳(定山渓)>を結んだ南西部地域一帯から山側でのみ、銃で行われていた。札幌圏での羆の捕殺資料は、1964年からあるが、前記と同じである。従って、それより東部と北部と南部の山林に、羆が来る事は無かった(下記に地図)。ましてや、人里や市街地に、羆が出て来る事など、考えられなかった。

しかし、1989年~1998年の、10年間、札幌市管内では、羆を1頭も捕獲しなかった。その結果、羆が、生息域を人の居住圏方向に拡張し出し、10年後の、2008年頃には、人の日常的生活圏近傍の山林地域に、羆が出没するようになった。そして、現在に至ったと言うのが、市街地に羆が出没するに至った経緯である。

羆の行動には必ず「目的と理由」が有る事、市街地に出て来る羆の目的は4大別される。

<出没の①> 若羆(母から自立した年の子の呼称)が検証に出て来る事がある。母羆から自立した(自立させられた)若羆が、独り立ちして生活する為の行動圏を確立するための探索徘徊過程で、

<出没の②> 道路を横断する目的で出て来る事が有る。

<出没③> 農作物や果樹や養魚を食べに出て来る。

④ その他、力のある個体に弱い個体が襲われて逃げ出る。子が里や市街地に出てしまい母が心配し出て来る。などがある。この場合には、出て来る個体については、性別や年齢は関係無い。

<今般の羆への対応策>

この個体が山林から出て来る場所は、羆の生態をたゆまず真摯に調査研究していれば、およその位置場所は特定し得るはずである。なぜ、そこに、電気柵を張って、出て来る事を阻止しなかたのか。電気柵に触れ、刺激を体験すれば、例え、それを幾日か体験すれば、あの羆は、市街地に出て来なくなった可能性が強いと、私は確信する。

それを、為さず、銃殺した事は、あまりにもひどい。これを、対応規範に基づいて、殺したとか。仕方がなかったとか。この殺す事に関与した連中は・・・・・だろう。自然界がどう言うものか。人と自然界の有り様・・・分かっていないし、分かろうともしていない。その尊大な態度には、しっぺ返しが、来るだろう。

<今回の羆について>

北海道新聞2019年8月14日によると、この羆は、体長(鼻先と肛門間の直線距離)1.4m、推定年齢8歳とある。報道された行動様態と頭吻部の形からすれば、8歳では有り得ない。より若いはずである。年齢は、犬歯と最奧歯の歯肉との関係を見れば、2歳3歳、4歳以上(歯のセメント層に見える年輪で分かる)の、判別が着く。当局は、正確はdataを、公表すべきである。

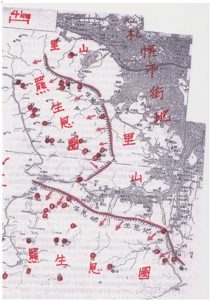

1998年時の札幌圏の羆の生息圏(赤線の内側)。

赤丸は1972年~2001年間の羆の捕殺地点(48地点)。

札幌南区の住宅地に出没を繰り返していたヒグマの射殺に思う ヒグマに街・人間恐怖体験が必要

8月に入って札幌南区の住宅街に入り込み、家庭菜園のトウモロコシなどを食べ歩いていたヒグマが、14日早朝、山林に戻ったところを、行政から射殺依頼を受けていた猟友会員たちによって射殺されました。

研究者の鑑定によると、体長1・4メートル、体重128キロで、推定年齢8歳程度のメスのヒグマだったそうです。

熊森から

全てケースバイケースなので、一概に言えませんが、このケースでは、もっと早めに、勇気ある人たちが防護マスクを着けて、車でこのヒグマに近づき、窓からトウガラシスプレーをヒグマにめがけて噴射し、車で逃げ去ることを繰り返せばよかったのではないでしょうか。噴射実験に立ち会ったことのある者としては、あれは強烈です。二度と味わいたくありません。ヒグマも、そう思うのではないでしょうか。

街に出て行ったら人間にとても嫌なことをされる殺されるかもしれないという人間忌避感人間恐怖感を、ヒグマに抱かせるしか、このヒグマの命を救う方法はなかったのではないかというのが、熊森の感想です。(山奥の集落では、仲良く共存もありでしょうが)

くまもり顧問の門崎允昭博士に伝えると、同じことを感じたねと言われました。捕獲して奥地放獣では、クマは賢いので、すぐまたおいしいものがある住宅地に戻ってくると思われます。

遠軽で、オオカミ犬を使って、ヒグマが山から出て来ないように追い戻しておられる岩井氏も、ヒグマが出てきたら、心を鬼にして、殺されるのではないかと恐怖を感じるほど目をむいてオオカミ犬と一緒にヒグマを追いかけまわすと言われていました。岩井氏は、これによって、ヒグマは教育できると言われています。

今回、連日のテレビ報道を見ていて、熊森が感じたのは、最初はおっかなびっくりで出てきたヒグマでしたが、パトカーやマスコミ、市民や猟友会員、多くの人間に会ううち、このヒグマは、人間に認められていると誤解し始めたのではないかということです。

現場で見ていたある方が、このヒグマは人間と友達になりたいと思っているのではないかと感じたと言われていました。勇気を出して人間の所に出てきたら、みんなが見に来て、怖くもなんともない大きな音を立てて見物に集まってくる。人間は脅したつもりでも、このヒグマにとっては人間の脅威を感じなかったのだと思います。まして、命を奪われることになるなど、想像もできなかったのだと思われます。

ヒグマのような大型動物が街に出ていると、ヒグマにはその気はないでしょうが、やはり突発的に人身事故が起きる可能性があります。次回、このようなことが起きた場合は、街全体住民全体マスコミも含めてみんなで心を鬼にして、町に出ていったら人間に殺されるかもしれないと感じるような恐怖感を、ヒグマに与えてみてほしいです。それが、ヒグマへの教育になります。

それにしても、札幌市内で銃によるクマの駆除は2013年以来6年ぶりとのことで、以前の札幌市なら、また、他の町なら今でも、すぐに射殺してしまっていたケースです。。

札幌市担当者は随分と長く見守ってくださったと思います。担当課は、その名も、札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課 で、共生をめざそうという心意気が見てとれます。

電話番号:011-211-2879 ファクス番号:011-218-5108

日本の行政担当者は、普通3年ごとに部署替えがあり、なぜか行政内に専門家が育たないようなしくみになっています。よって、判断は外部の専門家と呼ばれる学者にゆだねられます。

今回も、このヒグマの殺処分を決定したのは、研究者ではないでしょうか。新聞報道によると、ーーークマの生態に詳しい道立総合研究機構環境科学研究センター(札幌)の間野勉自然環境部長は「市の基本計画に基づき、駆除という適切な選択肢を取ったと考えている」とコメントした。---と、ありますから。

クマも他の野生動物もみんな、畏敬の念をもって私たち人間が接するべき相手であり、愛すべき生き物同士です。私たちは研究者の皆さんに何度かお願いしているのですが、クマの研究者を名乗るには、駆除や解剖や遺伝子研究だけではなく、私たちのようにクマを飼って触れ合ってほしいということです。人間と深く心が通じ合うやさしい動物ですから、飼えば、何とか殺処分せずに生かそうという気持ちが起こってくるはずです。

今回札幌市役所には、このヒグマを殺さないようにという声と、早く殺してほしいという声が、数にして半々で届いたということです。

北海道新聞によると、12日朝に自宅前でクマを目撃した無職鈴森仁さん(70)は「(クマが)かわいそうという気持ちもある。こうなる前に山に帰ってほしかった。行政はクマと共生するいい方法を打ち出してほしい」と訴えた。とあります。

また一方では、「駆除されてほっとした」という声もありました。実感かもしれませんが、これには、ちょっと残念です。短絡的というか、あなたはほっとしたかもしれませんが、相手は一つしかない命を失ったのです。全生物との共生を、学校でももっと教えていくべきでしょう。

今回のことで、本部からも札幌市役所担当者に電話してみました。バカにせずに丁寧に聞いていただけたと感じました。次回は、何とか殺さず、生命尊重第一で問題解決していただきますよう、お願いしておきました。

札幌の町にヒグマが近寄ってきたという報道は誤りで、札幌は、元々、ヒグマの生息地に、後から人間が入って行って住まわせてもらっている街です。(完)

「ヒグマの会」が、北海道知事候補石川知裕氏、鈴木直道氏に、ヒグマについてアンケートを実施

以下、ヒグマの会HPより

「来たる北海道知事選に際し、ヒグマの会では石川知裕さん、鈴木直道さん両候補者に対して自然環境課題の中で特に野生動物ヒグマにまつわる5項目の質問書をお送りし、それぞれのお考えをもとにした回答をいただきました。本日午後3時30分より道政記者室において各回答についての報道発表をおこなったところですが、報道発表資料(趣旨・質問書)ならびに両候補者からの回答をここに掲載します。道民の皆さんが一票を行使する際の一助としていただければ幸いです。」

◆石川ともひろさん回答(pdf)

◆鈴木直道さん回答(pdf)

熊森から

ヒグマの会様、よくぞ聞いてくださいました。感謝です。

もし、北海道にカジノが誘致されることになれば、それは苫小牧市となる可能性が大きいと聞いています。

しかし、IR(カジノ統合型リゾート)計画があがっている地区は、ヒグマの貴重なコリドー(移動回廊)となっている場所です。

ここがカジノで開発されてしまうと、ヒグマをはじめとする北海道の野生動物たちの生息に大きな打撃となります。

熊森に北海道支部があれば、同様に、【苫東コリドー】のことをどう思われるか、候補者にたずねていたと思います。

それにしても、最近の日本のお金持ちは、狂ってしまっているのではないでしょうか。

カジノに参加するような人達は、もう十二分に裕福すぎるぐらい裕福だと思いますが、自然を大破壊してまで、まだもうけたいのでしょうか。

昔の人なら、ばちが当たると言ったと思います。

北海道の自然がこれ以上壊されることのないよう、熊森は強く願っています。

熊森本部が北海道市民環境ネットワークら主催のヒグマフォーラム「都市のクマとヒト」に出席

ご報告が大変遅くなってしまいましたが、2018年12月8日(土)、北海道の環境保全活動を推進するNPO法人北海道市民環境ネットワークと一般財団法人セブンーイレブン記念財団が札幌エルプラザで開催したヒグマフォーラムに、くまもり本部から2名が参加しました。

神戸空港を発つときは、薄着で十分でしたが、札幌は気温1℃、震え上がるような寒さでした。

とても同じ国とは思えません。異国に来たような錯覚に陥りました。

自然も森もクマたち野生動物の状況も、北海道と近畿地方とでは、かなり違うだろうなと改めて思いました。

注:写真やグラフはいずれもwクリックしていただくと大きく見えます。

すてきなチラシ

私たちにはもう一つ目的があって、前日にあたる12月7日(金)、札幌にある北海道大学農学部を訪れました。

熊森本部では現在、自然保護を仕事にしたい新卒学生・院生計2名の正職員を募集中です。

札幌駅を降りるともう目の前が大学でした。

昔は大学構内の川にもサケが上がってきていたそうです。

北海道大学。強風に乗って水平方向に降る雪にびっくり。

ちょうど到着がお昼どきだったので、まず、学生食堂でお昼をとりました。

学生がどんどんやってきます。

さすが、まじめに勉強している感じの学生ばかりです。

しかし、今の欲望全開社会では、卒業後、ほとんどの学生たちが、望むと望まざるとにかかわらず、企業の利益を上げるために、自然破壊や地球環境破壊に加担して生きていくことになるのだろうなと思うと、むなしいです。

食事後ロビーでくつろぐ学生たち

昼食後、求人票を持って就職担当教員に会いに行くと、2019年3月卒業予定者の8割は大学院に進学することになっており、残り2割の学生の就職は、もう100%決定しているということでした。しかたなく、2020年卒業予定の学生・院生 への求人として、求人票を置いて帰らせてもらいました。

この後、2つ目の大学、野生動物生態学研究室がある酪農学園大学を訪れました。就職担当官は、「兵庫県からよく来てくださいました」と感激してくださいました。ここは時間が遅かったので、学生にはほとんど会えませんでした。求人票を預けて帰りました。学生のみなさん、よろしくお願いします。

酪農学園大学

次の日の朝、フォーラム会場に行くと、多くの人達が詰めかけておられました。酪農学園の学生たちも来ており、最終的には参加者は200名を超えていたと思います。テレビ局も来ていました。ヒグマとの共存に関心を持って集まってくださる方が、北海道にもこんなにおられたのかと感激でした。

会場風景

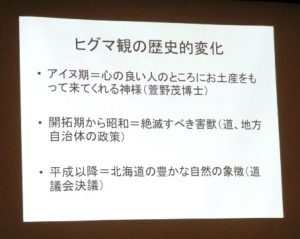

北海道では昭和の終わりまで、ヒグマは開拓の邪魔となるため根絶させるべき害獣として、根絶研究が進められていたということです。

ヒグマとの共存が叫ばれ出したのは、なんと、平成になってからだそうです。

ヒグマは、北海道の自然が開発されるのを、命に代えて遅らせた、自然の守り神だったのです。

人口200万都市札幌の周辺には、捕り尽くして長らく見なくなっていたヒグマが、最近、再び目撃されるようになってきたそうです。

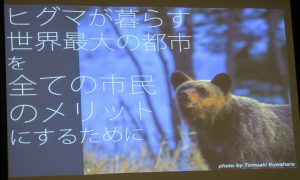

200万人が住む札幌市に、ヒグマたちも棲んでいる

以前ほど殺されなくなってきたので、ヒグマたちが安心して本来の生息地に戻り始めたのでしょうか。

平地ほど住みやすくて実り豊かな大地はありませんから。

しかし、市街地の中にまでヒグマが出て来ると、人身事故を誘発する恐れがあり、よくありません。

電柱に張られた熊出没注意のポスターを見ているヒグマ

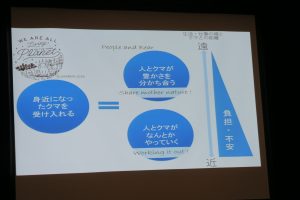

ヒグマたちとどうやって共存していこうかと、みんなで模索されていました。

絶滅させる前に、ヒグマとの共存に舵を切り変えて下さった北海道民のみなさんを、心から讃えたいと思いました。

発表してくださったみなさん、いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。

1回お会いしただけなのでまだよくわかりませんが、この会に集まられた皆さんは、ヒグマを同じ大地に暮らす仲間ととらえられており、連帯感を感じました。

北海道庁生物多様性保全課では、ヒグマの主な食料として、ミズナラ、ブナ(道南のみ)、コクワ(=サルナシ)、山ブドウの4種の山の実りを毎年調査されています。

近年ずうっと不作年や凶作年が続いていること、ヒグマの有害駆除が増え続けていることを、わたしたちは心配しています。

北海道にはまだ熊森の支部がありませんが、今年の夏には、久し振りに北海道の熊森会員たちと集って、ヒグマとヒトの共存を進めるために、私たちに何ができるか考えてみたいです。

ヒグマは夏場に駆除されることが多い。デントコーンを食べに畑に出て駆除されるのだろうか。

近年、有害駆除数が増加傾向にある。2018年は818頭が有害駆除された。これ以外に10月1日から始まる狩猟でも、撃ち殺される。2018年の狩猟数は、今のところ不明。

10月30日 安藤誠講演会 in 芦屋市・尼崎市

2018年10月30日、びっくりするような大きなオートバイに乗って、北海道釧路の鶴居村から、くまもり新顧問の安藤誠氏が兵庫県まで来てくださいました。

この日、昼は芦屋市で、夜は尼崎市で、日本熊森協会本部主催の講演会「安藤誠の世界」が持たれました。

昼の部

安藤氏は、プロのネイチャ―ガイドとして北海道やアラスカの原生的な自然をガイドされているだけではなく、アメリカのスミソニアン博物館で今年動画部門でグランプリを獲られたプロの写真家でもあります。

昼の部と夜の部では、全く違う内容でした。どちらもとてもよかったです。

安藤氏は何日間話しても尽きないまでの膨大な話す内容を持っておられ、会場の人達に合わせて語っていかれます。

今回は熊森協会主催の講演会だったので、熊森に合わせたお話を用意してくださり、私たちにとってはとても贅沢な時間でした。

夜の部

熊森の顧問を受けてくださったのは、熊森が21年間運動し続けているという継続への信頼(安藤氏流の信頼できる人=継続している人)や、権力に取り入ろうとしない姿勢を評価されたからです。

安藤氏は、検閲のないネットの世界が広がって、インチキ情報が渦巻く人間社会となってしまっている現在に大変な危機感を持っておられ、ヤラセが一切ないすべてが本物の自然界を垣間見ることによって、人間の嘘・社会の嘘を見抜く力をつけてほしいと強調されていました。

自然界で生き物たちは皆一生懸命生きており、人間と同じように豊かな感情があり、個性が全て違う。ずっとみていると、いとおしくてたまらなくなる。生き物たちはお金や権力とは無縁で、人間の100倍も1000倍もピュアに生きており、私たち人間に、人生で何が一番大切なのか(お金や地位ではないよ)を教えてくれるという話には感動しました。

予備校の人気講師だったというだけあって、語りは人をひきつけます。写真や映像には魅せられ、本当に癒されました。

原生的な自然や生き物たちの話の中に、強い意志や確固とした哲学がこめられており、参加者のみなさんは口々に、もっと聞いていたかったと言われていました。

小さい頃からお母様が心配になるほどヒグマにとりつかれ、深い愛情を持ってクマを守りたいと思われてきた安藤さんですが、プロの手になるきちんとした狩猟は認められます(彼自身は狩猟をしない)。その点が、私達熊森本部には理解できなくて、講演終了後、質問してみました。そうしてわかったことは、私は日本人ではなく北海道人ですと安藤さんが言われるだけあって、北海道の人はアイヌの狩猟採集文化(縄文タイプ)の影響を強く受けておられ、私たち熊森本部の日本人は、稲作漁労文化(弥生タイプ)の影響を強く受けているということです。納得しました。どちらにしても、自然への強いリスペクトという点では、連携できると思いました。

クマなんかいない方がいいという人には、自然は全てつながっているのでクマだけを切り取れないことを伝えるべきだと教えていただきました。アイヌ語でヒグマを表すキムンカムイは、「豊かなる山の神」の意と一般に説明されていますが、本来のキムンカムイの意味は神々の中の一つの神を指しているのではなく、アイヌの自然観では、ヒグマを失うことはかけがえのない自然全てを失うことなのだそうです。それほどクマは重要なものだということです。アイヌの自然観を勉強してみたくなりました。

安藤さん、お忙しくて全ての講演依頼には応じられない状況の中、兵庫県で私たち熊森のために講演してくださって本当にありがとうございました。

まだまだ教えていただきたいことが山のようにたくさんあります。今後とも、よろしくおねがいします。

かわいそうと思う心をとりもどそう 島牧村 罠の中でおとなしくしているヒグマを山に運び射殺

9月になって北海道島牧村に連日出没していたヒグマが箱罠にかかり、9月30日、罠ごとトレーラーで山に運ばれて射殺されました。

せっかく山まで運んだのなら、射殺ではなく放獣してやれなかったのでしょうか。

体長約170センチ、体重100キロの4歳から5歳くらいの雄グマだったそうです。

写真は、北海道新聞デジタル版より

熊森から

私は、このヒグマの目と顔が、脳裏に焼き付いて離れません。

人間を疑うことを知らない、すごく性格の良いクマだったように思います。

港に出て来て船の中の魚を食べたり、夜中に集落をはいかいしたりしたのは確かにいけなかったと思います。

ヒグマがうろつくことによって、人身事故が起きるのではないかと心配された方も多いと思います。

しかし、殺してしまう前に、人間の所に出てきてはいけないと、このヒグマに教育することはできなかったのでしょうか。

以前、地元のガイドが、ヒグマは人間より大きいので、人間を見るとかわいいと思って寄ってくる傾向があるので困りますと言われていました。

このヒグマも、人間という動物に、良い感情を持っていたのだと思います。

殺すなんてかわいそうという人はいなかったのでしょうか。

日本社会は、かわいそうという感情を、もう一度取り戻さなければならないと思います。

それは他生物の為でもありますが、とりもなおさずわれら人間の為でもあるのです。

船の魚を食べられるなどして、漁民のみなさんは腹が立ったと思います。

しかし、海に魚が豊かに存在するのは、奥に豊かな森があるからです。

その豊かな森を造っている生き物の一つが、ヒグマです。

人とヒグマは、持ちつ持たれつなのです。

まして、ヒグマは先住民です。

殺さない共存方法を探ってこそはじめて、人間は生態系の頂点に立つ資格があります。

信じられない! 北海道北見市 デントコーン収穫後の畑で箱罠にかかった子グマ3頭を殺処分

9月30日、北海道東部にある北見市で、箱罠にかかったヒグマの子供3頭が駆除されました。

以下、TBSニュースより

TBSNEWS、10月2日付

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3487775.html

子グマ3頭は親グマとはぐれたとみられ、体長がおよそ70センチ、体重が8キロほどで、今年生まれたばかりの“三つ子”とみられます。

地元のハンターによりますと、設置されたわなは通常、子グマ1頭の重さだと扉が閉まる装置が反応しませんが、3頭がいっぺんに中に入ったため、扉が閉まり捕獲されたとみられます。

地元の猟友会は近くに親グマがいないか警戒を続けています。(02日02:01)

熊森本部はさっそく、北見市役所留辺蘂総合支所の担当者に電話しました。

熊森:子グマがデントコーン畑を荒らしたのですか?電気柵は、設置されていましたか?

担当者:9月初めにデントコーン畑がクマの食害を受けた跡があって、調べたら十数センチのヒグマの足跡がありました。

被害を防ぐために捕獲罠を設置しました。しかし、なかなか被害は減らずでした。9月27日ごろにデントコーンは収穫されました。収穫後もヒグマがデントコーンを探しに来るのではないかと思い、その後も罠をかけておいたところ、およそ3日後に3頭の子グマが罠にかかっていました。デントコーン畑を荒らしたのは子グマではありません。電気柵は、設置しておりませんでした。

熊森:「北海道ヒグマ管理計画」には、●捕獲する前に被害防除対策をすることとあります。まず電気柵を設置してください。デントコーンの●収穫後は、罠を撤収すべきです。体重8kgの●子グマまで殺すなんてひどすぎます。

留辺蘂の隣の遠軽町では、ヒグマの被害防止対策や追い払いに力を入れている方がいます。ヒグマがデントコーン畑へ侵入した経路を特定して、クマの通り道に数mの長さの電気柵を設置しただけで、一度電気ショックを受けたヒグマは2度と畑に入ろうとしなくなったという動画を撮影されています。

今後は、ぜひ被害防除対策をやってください。

熊森から

人間には人の情けというものがあるので、多くの行政は、子グマが有害捕獲罠にかかると放獣します。

今回の北見市の対応には、胸が痛みました。

「北海道ヒグマ管理計画」では、北海道はヒグマの数を調整する<個体群管理>ではなく、1頭1頭のヒグマの性格を見て対策を考える<個体管理>を行うことになっています。

人とヒグマが共存していくためには、まず捕殺ありきではなく、電気柵の設置や誘因物の除去など、被害防除対策を徹底していくことと、記載されています。

しかし、現実は、被害防除もせずにいきなり罠を掛けて、デントコーン収穫後も罠を片付けず、かかったクマは子グマであっても無差別に殺害していました。

北見市出身者でとしては、非常に残念でした。

みなさんも、北見市のクマ行政担当者に声を届けてください。

北見市役所留辺蘂総合支所 産業課 農務係

TEL:0157-42-2430 FAX: 0157-42-2500

Mail:ru.sangyo@city.kitami.lg.jp

p.s 北海道の良い点・・・北海道のマスコミが、捕殺も含めて、クマのニュースを写真や映像でどんどん道民に流しているのは、とても良いことだと思います。行政や地元、猟友会の方々をはじめ、いろいろな立場の方の意見も聞けます。クマの顔もアップで出るので、命を感じることができ、いろいろと考えさせられます。

以前、兵庫県のマスコミも、クマのニュースをオープンに報道していましたが、もう何年も前から、一切の捕殺報道が消えました。報道規制がかけられたとしか思えません。よって、兵庫県民は、クマを初めとする野生動物が大量に捕殺されていることすら知りません。今年からは、クマの目撃情報も、新聞紙上から消されました。

「民は由らしむべし、知らしむべからず」こんな封建時代に逆戻りの県は、他にあるのでしょうか。知りたいものです。

北海道島牧村で新たに現われたヒグマ、誘引物除去と電気柵で対応を

今夏、相次ぐヒグマの出没で揺れた島牧村でしたが、この1か月間、ヒグマの目撃も出没も収まっていました。

しかし、9月20日の朝5時と夜9時に、千走漁港の近くで、これまでとちがう新たな若いオスのヒグマの出没がありました。

その後、9月21日、22日、23日、24日、25日と出没が続いています。

島牧村の村木はブナで、村の奥には有名なブナの原生林が残っており、そこから出て来たのかもしれません。

このヒグマ、9月22日の午前0時30分、23日の午前2時、何と、接岸している漁船に乗り込んで、エビ釣り用の餌のホッケを食べてしまったのです。

このヒグマは、人目を避けて、夜遅くか早朝に動いています。人間を恐れているヒグマです。このタイプのクマは、人身事故を起こしません。

熊森本部は、さっそく島牧村の役場に電話をして、「大変だと思いますが、ホッケを屋内の冷蔵庫にしまってもらえないでしょうか。それができないのであれば、このヒグマはホッケの味をしめてしまったので、門崎允昭顧問がいつも言われるように、クマに電気柵は有効ですから、電気柵を張って漁船の防除をしてもらえないでしょうか」と、お願いしました。

テレビニュースでは、島牧村では今年度分のハンターの報酬金を使い果たしてしまったので、ハンターが出動できないと報道されていました。しかし、熊森が役場の方に電話でお話を聞くと、報奨金が底をついたのは本当だが、そうも言っておれないので、今後、報奨金を工面することを約束して、出動してもらっているということでした。

今年すでに数頭のヒグマを駆除した島牧村では、今のところこのクマを有害駆除する予定はないそうです。ハンターのみなさんは、このヒグマの侵入経路を調べたり、花火や爆竹でこのヒグマを追い払ったりされているようです。

25日にもクマが出て来ているようです。熊森は、今後も島牧村に電話で状況を聞き取り、適切な被害防除対策やヒグマ対応を提言していきます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ