くまもりNews

森の王者 ツキノワグマ 1/15(日) NHKスペシャル予告 午後9:00〜9:49

- 2017-01-14 (土)

- くまもりNEWS

1/15(日) NHKスペシャル 午後9:00〜9:49

「森の王者 ツキノワグマ」

~母と子の知られざる物語~

栃木県足尾という特殊な環境に生きるクマたちを撮影し続けてきた

横田博氏の作品です。

山の獣たちから重大な警告

- 2017-01-13 (金)

- くまもりNEWS

何てこと!昨年12月25日、北海道富良野スキー場に迷い込んだ?2才のクマを射殺し、ゲレンデ再開。

- 2017-01-20 (金)

- _クマ保全

昨年のクリスマスの日、富良野スキー場で、体長1.1m、2歳の雄のヒグマを射殺してゲレンデを再開した事件がありました。

2016年12月26日産経ニュースweb版:http://www.sankei.com/life/news/161226/lif1612260012-n1.html

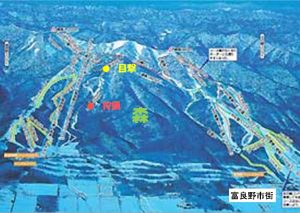

●目撃されたところ ●狩猟として射殺されたところ 富良野スキー場全景

熊森本部は、北海道の出先機関である上川総合振興局と、富良野市の鳥獣担当者に電話して詳しく状況を聞き取りました。

<上川総合振興局>

・12月25日の10時頃、スキー場から、「富良野ゾーン」のくまげらコースの分岐あたりで、クマがコースを横切るのを目撃したスキー客がいると、富良野署に電話が入り、警察署から富良野市に伝えられた。振興局は現場には行かなかった。

<富良野市役所>

・富良野警察からの電話を受けて猟友会と連絡を取り、11時頃にゲレンデに到着、スキー場経営者、警察、猟友会、行政で話し合った。クマがゲレンデから出なかったり、人里のほうへ降りて行ったりしたら危険なので射殺することにした。ただし、北の峰ゾーンと富良野ゾーンの間の森か、スキー場外の森へ逃げたら深追いはしないということにした。

猟友会がこのクマの足跡を発見してたどっていくと、コースわきの木に登ろうとしているクマを発見した。猟師が近寄っても、森の中へ逃げる様子がなかったので危険と判断して、11時40分に射殺した。実は、12月の初め、もう根雪になっている時期に、スキー場の麓の住宅地でクマの足跡があった。今回射殺されたクマだと思う。こんな時期にクマが出てくるのは初めて。どのような害があったのかと抗議されても、北海道ではクマの狩猟期間なので、有害捕殺としてではなく、狩猟として猟友会に撃ってもらった。

熊森本部から

北海道の先住民であるヒグマが棲んでいた広大な森を、明治以降次々と開発して、町や畑、スキー場にしていったのは人間です。

このクマが、なぜこんなところにいたのかはわかりませんが、まだ2歳で体長もわずか1.1m、母熊から離れて初めての冬です。猟師に発見された時、木に登ろうとしたというのは、怖くて人間から逃げようとしたのだと思います。猟師を見ても逃げようとしなかったと言われても、逃げる気がなかったのではなく、反対に怖くて一歩も動けなかったんだと思います。

今回の場合、クマを発見した段階で、人間はクマから離れ、クマが中央の森に逃げ込む時間を与えてやって欲しかったと思いました。スキーをお客さんに楽しんでもらうために、一つしかないクマの命を奪っただなんて、何とも残酷です。海外なら、麻酔銃で撃って眠らせて、ヘリコプターで山奥に運び逃がしてやるかもしれません。

このクマのどこが有害だったんですかと抗議したら、猟期だから狩猟したのですと返されてしまいました。飽食日本人が、食べる必要があったわけでもないのに、人間に見つかって恐怖でおびえている2歳のクマを撃つ。北海道のヒグマ生息地で育った自分ですが、人間にそんな権利があるのだろうかと思いました。

みなさんはどう思われますか。

P.S 熊森ブログが突然フェイスブックとツイッターに流れなくなって、約1か月。原因がわからなくて困っていましたが、本日やっと直すことが出来ました。一人でも多くのみなさんに熊森ブログを読んでいただきたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

ヒグマを殺すことのみに重点!北海道ヒグマ管理計画 パブリックコメント締め切り1月13日 国民の声を届けよう

- 2017-01-11 (水)

- くまもりNEWS

北海道のヒグマ管理計画(素案)へのパブリックコメントの締め切りが近づいてきました。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higumasoan.htm

先住民であるヒグマへの敬意や保護が欠落した、信じられないような管理(=捕殺)計画です。

環境省のガイドラインをも無視した、人間勝手な内容が多々述べられています。

人間の倫理観はどうなっているのか?!

発案者を知りたくて、思わず北海道庁の担当部署に電話をしてしまいました。

ヒグマ検討会の委員の先生たちの意見も聞きながら、道庁担当職員たちが道庁として作成したのだそうです。

全体的に、ヒグマを殺して人間とヒグマとの軋轢問題を解消しようとしており、ヒグマとの軋轢を引き起こす原因を作った人間側のデントコーン畑の拡大などには、何の規制もありません。

内容には矛盾点も何か所かあります。

国民が声を上げないと、こんなのが通って行く。

もうあまり日がありませんが、

ぜひ皆さんのご意見を、北海道庁へ届けてください

兵庫県クマ狩猟再開結果の考察① 猟期が始まると、毎年、クマ目撃数が激減

ーー 爆発増加したクマ数を低減させるため、20年ぶりにクマ狩猟を再開する。(2016年兵庫県)ーー

マスコミを大動員して狩猟頭数140頭を上限目標に再開した兵庫県クマ狩猟の結果は、狩猟数4頭ということで、完全に失敗でした。

このような見当違いの恥ずかしい政策を兵庫県にとらせた人たちは、責任を取らねばならないと思います。

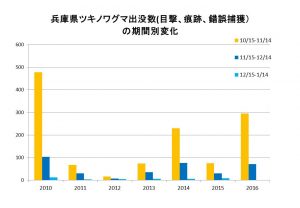

驚いたことに、誰の入れ知恵か知りませんが、「4頭しか狩猟できなかったが、猟期に入ってクマ目撃数が激減したから、クマ狩猟再開の成果はあった」と、知事に負け惜しみのようなことを、定例記者会見で言わせています。

毎年11月15日から猟期が始まり、鉄砲の音がパンパンと鳴り響くと、野生動物たちの姿は一斉に消えます。みんな人間に撃たれたくないからです。

もちろん、クマの目撃数も激減します。今年度も激減しました。

しかし、それは、クマ狩猟再開の成果ではなく、毎年のことです。

狩猟再開の効果は何もなかったということです。

近年の猟期前と猟期後1か月間のクマ目撃数の変化を以下に提示します。

今年度のクマ猟期は11月15日から12月14日まででした。

兵庫県ツキノワグマ出没数2010~2016年 (黄色10/15~11/14、青11/15~12/14 水色12/15~1/14)

9年前の兵庫県野生動物育成林事業地を再チェック

- 2017-01-08 (日)

- くまもりNEWS

30ヘクタールでクマの餌場が復元されたことになっている場所です。

①入り口です。

②どこかに餌場が復元されていないか探しながら、険しい道を上がって行きます。

③間伐された木が林床にきれいに並べられています。

斜面が急なので、大変な作業だったと思います。

しかし、この程度の弱間伐では、9年たっても草1本生えないことがわかります。

④1時間半かけて、頂上近くにまで登ってきました。

⑤ついに人工林のくり抜き部分を発見!

実のなる木の植樹苗は全く見当たらず、植樹した形跡さえありません。

シカよけ柵の網が破れて穴が開いていたので、苗木はシカに食べられたのでしょう。

近くに、もう一つの人工林のくり抜き部分がありました。

ここは数メートルにもなる木が多く育っています。

よく見ると、どの木も樹種が同じで、幹にトゲトゲがびっしりついています。

先駆種であるカラスザンショウの群生地になっていました。

植樹した苗木が残っていないか探し回ったら、成育不良で未だに小さなシバグリとコナラの苗木がほんの数本見つかっただけでした。

人工林くり抜き空間は、カラスザンショウの群生地になっていた

⑥尾根の広葉樹林には、シカよけ網で囲った部分が数か所あるはずなので探してみましたが、見当たりません。生き物の生息痕跡がない死んだ山でしたが、ここで1匹のリスに出会いました。(この日出会った唯一の動物です)

やっと、シカよけ網で囲った広葉樹林を1か所見つけました。中で何か良き変化が起きているのかと期待しましたが、柵が倒れていたのでシカが入っていることでしょう。

下層植生が消えた周りの広葉樹林と何の違いもありませんでした。

シカ除け柵の網が倒れていた

今の所、この事業は9年経過していますが、クマの餌場は全く復元していないと言ってもよいでしょう。兵庫県は、クマが山から出て来るとして悪者扱いする前に、また、クマ狩猟をハンターに楽しんでもらうという前に、クマの生息地を復元してやるべきでしょう。

兵庫県の環境保全部門は、この20年間いったい何をしていたのか。

生息地を破壊したまま、クマ狩猟を楽しもうなど、人間のすることではないとくまもりは考えます。今年度のクマ狩猟などありえません。

第一、日本の法律では、クマは狩猟獣だから狩猟を再開するのだと兵庫県は単純に主張してきましたが、世界の流れはすっかり変わってきています。日本だけではなく、ヨーロッパでも、笛吹けどスズメ踊らずで、狩猟者の成り手が激減しているそうです。

日本野鳥の会は、「野のものは野に」として、野鳥の捕獲飼養を全面禁止してしまいました。すばらしいと思います。

確かに今、地元では獣害が大変ですが、大きな原因は、自然の山を壊し続けてきた人間にあるということを忘れてはならないと思います。

県と民間が協力して、この山を何とか野生動物が棲める餌場の森に戻せないものでしょうか。

最後に、いい話です。

尾根近くの数十年と思われるコナラの木々の幹を見ると、あちらでもこちらでも黒い樹液がカシノナガキクイムシが開けたと思われる穴からしたたり出た跡がありました。

穴から、コールタールのような樹液を出して、カシノナガキクイムシを撃退したコナラ

もちろん、ナラ枯れに負けて枯れたコナラも何本もありましたが、こうやって、自力で必死に樹液を出してカシノナガキクイムシと闘い、枯れずに生き残ったコナラもたくさんあったのです。自然界は実にうまく出来ている。

自然界から勇気と力を得ました。

【くまもり本部】イノシシがクマ用カキ園の金網柵内に侵入 電気柵設置へ

平成のクマ止め林を造ろうと、2年前兵庫県宍粟市で、熊森と地元がカキ苗を植樹しました。ここに、イノシシが入ったという連絡が、地元から入りました。こんなことは初めてです。

この現場は、広さ約1800㎡に約50本のカキの木が植えられています。

シカが入らないように、周囲を高さ2.5m程の金網で囲っています。

平成のクマ止め林

イノシシは、金網の下を掘って柿園へ侵入していました。

植樹した柿の苗木は、ほとんど無事でしたが、苗木の盛り土が全て崩されていました。

柿の木の盛り土が崩されている

地元の方の話では、イノシシはカキの木の盛り土に繁茂したカズラ(つる草)の一種であるクズ(葛)の根を掘り起こして、食べているのだということです。くず餅からもわかるように、クズの根には良質のでんぷんが蓄えられています。

地面を這って広がって行くクズの根

イノシシがあの鼻で土を掘り返すのは大変なことだと思います。(どうやって土を掘るのか見たことがありませんが)しかし、カキの苗木の盛り土に生えたクズなら、土が柔らかいので簡単に掘り起こせます。

ここに目を付けたイノシシは賢いです。

大きくて真っ黒なイノシシの糞に交じって、いくつもの小さな糞が散乱していました。子供を何頭か連れて侵入しているのでしょう。

イノシシ糞(写真右下)

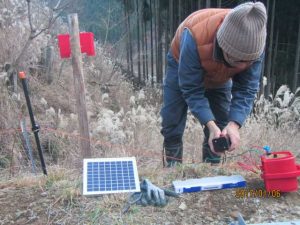

この時期、イノシシの親子のえさ探しの大変さを思うと、同情を覚えます。しかし、カキの苗木を枯らされたら困るので、この日は地元の方と、イノシシが入った金網の下の穴をふさぎ、植えたカキの木の盛り土を直して、電気柵を設置しました。

組み立て

つなぐ

がいしに線を掛ける

通電テストをして、電気柵張りは完了しました。

最後に、手袋をはいた手でワイヤーを触ってみたら、手首にバンと電気が来ました。

参った。

電源は乾電池8個の12ボルトですが、それを数千ボルトぐらいに高めて流しているのだろうと思います。しかし、電圧は高くても、流れている電流自体は微弱なので、イノシシの鼻に電線が当たっても、心臓をやられて死ぬようなことはありません。

兵庫県では、年間15000頭ものイノシシが狩猟や有害駆除で殺されています。

しかし今回のように、イノシシによる被害が出ても、殺さずに電気柵を張ったり、侵入経路を塞ぐなどの対策で、被害をなくしていくことができます。

祖先は昔から、こうやって被害防止に汗を流して、野生動物たちと共存してきました。

その根底には、同じ生きとし生けるものとしての共感がありました。

この共感を子々孫々、民族の文化として伝えていくことが、人間の生息環境でもある自然を守ることにつながるのです。

これでもう、イノシシは入らないよと、地元の方が保証してくださいました。

電気柵張り作業に初めて参加してみて、祖先が石や泥を積んでシシ垣を造ったことを思うと、今は、各段に簡単に被害防止柵が張れる時代だと思いました。

もちろん、夏に草が茂ってくると、漏電が起きますから、電気柵の下の草刈りが必要です。

その時は、会員のみなさん、ボランティア草刈り隊をお願いします。

この日、地元のみなさんに教わって、電気柵張りをマスターでき、うれしかったです。

クマの生息地でイノシシ被害に困っておられる地元があれば、電気柵張りの応援をしていきたいです。

冬籠りが待たれる新春の「とよ」

- 2017-01-05 (木)

- 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

雪が降らず降っても雨で、今年も、兵庫県北部のスキー場は稼働できません。スキー場のみなさんは、悲鳴を上げておられます。

今冬も、去年に引き続き、今のところ本当に暖冬です。

こんな中、「とよ」お世話隊5名が、今年初めて高代寺山に行ってきてくれました。

この日、最高気温8℃、最低気温3℃で、現地は少し雪が舞っていました。

最高気温が7℃以下になると、熊は冬籠りに入ると言われているので、あと一息というところです。

「とよ」は、獣舎内をゆっくり歩いていました。

新年あけましておめでとうございます。冬籠り前のでっぷり体型です。

あんなに大好きだったドングリですが、今はもう全く食べません。

冬籠り準備が終わったからでしょう。

ブドウをつるしてやると、これは食べました。

寒いのに、プールに入って鼻ごと水中につけて、水を飲んでいました。(ステンレス製水飲み場が別に設置されており、そこの水も飲みますが、このようにプールの水も飲みます)

寝室には、わらもたっぷり入っています。

本日のお世話隊のみなさんです。

お世話隊は、最後にみんなで熱いコーヒーを飲みました。

「とよ」は、コーヒーの香りが気になるらしく、寄ってきて、鼻を天に高く上げ、クッと一瞬匂いを嗅いでいました。

クマは、犬のようにクンクンと匂いを嗅いだりしません。いつも一瞬クッで終わりです。判定が早いのでしょうか。

去年の「とよ」の冬籠り入りは、1月21日でした。さて、今年は・・・

新春一番の「とよだより」でした。

環境省のパブリックコメントに応募を! 6年ぶり(クマ類編)ガイドライン改訂

- 2017-01-05 (木)

- くまもりNEWS

環境省募集(パブリックコメント)

●特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類)改訂案

●平成 28 年2月 環境省主催 クマ類保護及び管理に関する検討会 議事概要

● 意見募集要項

募集期間 平成28年12月26日(月)~平成2 9年1月25日(水)まで

今後、クマ類はゾーニング(=棲み分け)管理を行う

①コア生息地・・・クマの生息OK.狩猟や積極的な個体数調整はできない。(かつての奥山イメージか?)

②緩衝地帯・・・クマの生息OK.人間とクマが空間的・時間的に棲み分けて生息する。(かつての里山イメージか?)

③人間活動地域・・・ここに出てきたクマは、捕獲(≠捕殺)される

ア、防除地域・・・農林業地域

イ、排除地域・・・人間の居住地

ガイドライン案は、63ページもありました。

読むだけでも大変でした。

環境省には、パブリックコメントを得たい項目だけを別紙一覧表にあげて、パブコメを取っていただけたらと思います。

ともかく今回、祖先の野生動物との共存の知恵、<棲み分け>が導入されてすばらしいと思います。これは、わたしたちくまもりが20年来、主張し続けてきた共存法でもあります。

ガイドラインで決められたいいことは、本当に都道府県・市町村に実施していただけるよう環境省が指導していただきたいと思います。

例えば、ひとつ前の2010年3月環境省「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン」(クマ類編)には、以下の文言がありました。

●恒常的生息地(コア生息地)

ツキノワグマの本来の分布中心地として、

また、水源涵養など多様な機能を持った森林域として、

クマ類を含めた生物多様性・生態系の維持・回復を図る。

必要に応じて、鳥獣保護区などの保護措置を行うとともに、

クマ類へのエサ供給木を含む多様な樹種で構成される広葉樹林を中心とした良好な生息環境の維持・回復を行い、低地、人里へのツキノワグマ出没を減らす。

(熊森から)

100%正しい。この通りだと思います。

6年前の前回のガイドラインを読んで、賛同した方、感動した方も多くおられると思います。

しかし、この6年間、どこかにこの文面に書かれていることを実際に実施された都道府県や市町村はあるのでしょうか。

おそらく答えはゼロだと思います。

国民がガイドライン文を読んで、一生懸命考えて意見を申し立てても、ほとんどが、今後の参考にしますの回答だけ。

すばらしい環境省の指針に安心しても、

誰も実行しないまま、また次の新しいガイドラインのパブリックコメントが求められる。

真面目な国民ほど、ばからしくなってくる。

環境省は新しいガイドラインを世に問う前に、前回のガイドラインに書かれたことがどれだけ達成されたのか、国民に示すべきだと思う。

ガイドラインが美辞麗句だけで終わっているのでは、意味がない。

こんなことが許されるのも、日本に力のある自然保護団体が育っていないからです。

市民力が弱すぎて、国民が環境省になめられているのです。

そう感じました。

(くまもりを、もっと早く大きくしたいな)

2017年 謹賀新年

- 2016-12-31 (土)

- くまもりNEWS

これだけ科学技術が発達した21世紀の今も、

そして未来永劫に、

人間は自然に生かされており、

自然に生かされているだけに過ぎない動物です。

このことを、全国民が知らねばなりません。

自然をコントロールしてやるだの、マネジメントしてやるだの、

こういうことを言うエリート研究者が、今、日本の国を動かしていますが、

人間にそんなことは、できっこありません。

残念ながら、かれらは自然と接することが足りなかったのか、

自然がはるかに人智を超えた超複雑系であることを知らないようです。

クマのいるお寺(日本でここだけです)

大阪府豊能郡豊能町高代寺

グーグルアースが、2016年5月の航空写真をアップしています。

大阪府豊能郡高代寺の本堂・庫裡・「とよ」の家・駐車場が、はっきりと見えます。

近隣の方は、今年、ぜひ高代寺を訪れ、「とよ」に会ってやってください。

元野生グマ「とよ」6才

大阪で、イノシシ罠に誤捕獲された野生グマ「とよ」、

大阪府によって殺処分が決定されていました。(殺処分だなんて、物じゃないぞ)

熊森の要請で、高代寺の住職さんが、「かわいそうだから飼います」と言ってくださり、「とよ」は、命拾いしました。

もちろん、熊森は保護飼育に全面協力。

あれから2年。

野生グマ「とよ」も、2017年2月には7歳となります。

人間が怖くて怖くて、人間が近づくと、走り寄ってきて獣舎の鉄格子に体当たりし、必死に威嚇していた「とよ」。無理もないよね。人間に殺されかけたんだから。

お寺、熊森、近隣住民、

みんなの深い愛情を受けて、あんなに恐れていた人間に、「とよ」はこの2年間、少しずつ心を開いていきました。

今では、住職さんの手からりんごをいただいたり、住職さんのてのひらをペロペロなめながら食べ物を食べたりしています。

いったん野生で大人になったクマでも、飼えることが証明されました。日本初の報告例です。

厳しい自然界の中で必死に生きる野生動物たち。

どの生き物も、知れば知るほど、その優しさすばらしさに魅せられ、深い感動に包まれます。人間が教えられるところがたくさんあります。

本当は故郷京都の奥山に放してやりたかったのですが、京都府が許してくれませんでした。(何故なんだ)

しかし、2015年2016年の京都府のクマ大量補殺を見ると、もし、放していたら、「とよ」は、今度は、クマ捕獲罠にかかって殺されていた可能性が大です。野生鳥獣を殺さない国に、変えていかねばなりません。

「動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心を」

「水源の森を全生物に、次世代に」

今年も、わたしたちは、奥山再生活動に、あの手この手で、取り組んでまいります。

日本熊森協会の旗のもとに、今年もみなさん、お集まりください!

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ