くまもりNews

クマたちの餌場も隠れ場所も奪ったままでの狩猟再開は問題、兵庫県井戸知事に熊森がクマ狩猟を再開しないように直訴

- 2016-07-12 (火)

- _クマ保全

今年3月17日、兵庫県立のじぎく会館で開催された、兵庫県野生動物保護管理運営協議会で、兵庫県行政が作成した「平成28年度兵庫県ツキノワグマ保護計画」が出されました。名前だけは保護計画ですが、保護の観点はゼロ。中味は完全に頭数管理計画です。

<兵庫県森林動物研究センター原案>

兵庫県内のクマが爆発増加し続けており、県内2個体群の推定生息数の合計が940頭(東中国地域個体群+近畿北部地域個体群、なぜか個別の個体群の推定生息数はわからないという怪?どういう算出法なのか?)を超えたため、今秋11月15日から1か月間、狩猟者一人当たり1頭までという条件で、クマの狩猟を20年ぶりに再開する。狩猟再開の根拠は、環境省が「800頭を超えたクマの個体群は安定」としているから。(くまもり:県内2個体群は県の東西に離れているので、別々に推定値を発表すべきであろう)

(熊森からの反論)

井戸知事に、山が浅く開発が進んだ西日本で、なぜ兵庫県だけがクマ狩猟を再開するのかと撤回を訴える森山会長ら

自然界の事は人間がとらえられるようなものではない。数値化やコントロールは不可能。

① 兵庫県のクマ生息数は、元兵庫県森林動物研究センターのある研究員(現鳥獣捕獲業務を行う株式会社の代表取締役 社長・狩猟歴15年)が、集落周辺のクマ目撃数とクマ捕獲数を2大因子としてMCMCベイズ推定法を用いて独自にコンピューターで計算した推定値であり、1992年に絶滅寸前60頭と発表されていた兵庫県のクマが今本当に現在940頭もいるのか、第三者が検証できません。あまりにも過大推定であると、日本福祉大学山上俊彦教授など批判している研究者たちもいます。(日本奥山学会誌VOL4(1)2016の29~49ページ参照)

クマ爆発増加に疑問、ドーナツ化現象を考慮すべし

②現在、この元研究員は、公務員を退職し、野生動物捕獲会社を経営しており、そのような業者が出した推定値だけを真に受けて、狩猟を再開するのは危険です。この元研究員に、クマの本来の生息地であった奥山が大荒廃して砂漠化しており、クマが棲めなくなってやむ終えず山から出て来て集落周辺に集まっているドーナツ化現象を考慮されたかたずねると、「奥山は調べていません」と回答されました。

被害防止対策と、生息地復元による棲み分けに全力を挙げよ

③ 山が深い東北等と違って、兵庫の山は浅く、奥地まで開発されてしまっており、多くの奥山は人工林も自然林も大荒廃し、クマの餌場も隠れ場もありません。たとえ、940頭いたとしても、この状態で山に入って※絶滅危惧種を狩猟する等、生態系保全上からも倫理上からも到底認められません。今は、地元の人達のために被害防除柵の設置などに力を入れる一方、長期的には奥山生息地の復元に力を入れて、クマが奥山に帰れるようにし、棲み分け復活をめざすべきです。

※ワシントン条約:ツキノワグマは絶滅の恐れが最も高い附属書 Ⅰに掲載、兵庫県レッドリスト:Bランク

兵庫県の奥山の荒廃ぶりを全国民に見てもらいたい

こんな山の状態で狩猟を再開したら、姿が丸見えで、クマはハンターから逃げられない

★被害防止のためにやむ終えず人里で捕殺する有害駆除と違って、狩猟は一部例外者をのぞいて、山中に入って行って、スポーツやレジャーとして楽しむために行うものです。人間が奥山を荒廃させたまま、不確かな推定数や勝手な数値目標で狩猟再開を楽しむことは許されません。狩猟は有害駆除(=有害捕殺)と、全く別物なのです。

当面、集落に出てきたクマの有害駆除はある程度仕方がないとしても、これだけ山を荒らしてきた人間が、自らのしてきたことへの反省もなく、山中にそっと潜んでいるクマまで殺しに行く権利などありません。人間のためにも、弱者である生き物たちの命を大切にする社会を取り戻すべきです。

6月28日関電総会 大阪・京都・神戸市長ら、脱原発を主張

- 2016-07-11 (月)

- くまもりNEWS

関西電力は、神戸市内で株主総会を開いた。

○

★筆頭株主の大阪市は京都市と共同で脱原発に向け経営改革を求める議案を提出。

○吉村洋文大阪市長

・・・「重大な事故で琵琶湖が汚染されたら関西は終りだ」

「外部の視点を取り入れるために役員の過半数を社外取締役にすべきだ」

○門川大作京都市長

・・・「福島原発事故の傷痕は深刻。今こそ原発依存を抜け出すべきだ」

○久元喜造神戸市長

・・・「経営基盤を原発に依存している関電の体質では顧客の引き留めもできない」

(熊森から) よくぞ言ってくださった。3市長さんに拍手

○

関電八木誠社長の答弁

・・・「原発の早期再稼働をめざします」???

自治体や一般株主が求めた脱原発などの22議案を全て否決し、4時間弱で終了した。

(熊森から)経済というものが、優秀な関電の経営陣の判断をここまで狂わせるのかと思うと、恐ろしくなりました。まさに、狂気です。

○

○吉村洋文大阪市長「このまま経営刷新を図らないのなら、大阪市が株主であり続けるのはどうか」と述べ、株式を売却する可能性も示唆しました。

○

7月3日(日)本部【いきものの森活動】昨年植樹した、コナラ、カキ、カエデの苗木の周囲を草刈り

- 2016-07-11 (月)

- _奥山保全再生

2005年以来、毎年、宍粟市波賀町で、コナラやクリ、カキなどの「実のなる木の植樹会」を行ってきました。

植樹後は、本部スタッフとボランティアで、植樹した木に肥料やもみ殻を足すなどの定期的なお世話を行っています。

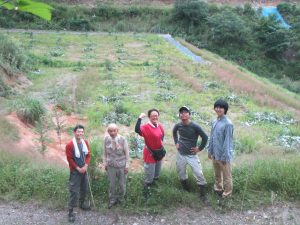

7月3日(日)は、阪神地域から本部スタッフ2名とボランティア4名で、植樹地の苗木の周りの草刈りを行いました。苗木に日光を当たるようにしてやらないと、苗木がうまく成長しないのです。

カキ園

(注:植樹地は、シカよけ柵の金網でおおわれている)

肥料がきいているのか、苗木の周りに、タケニグサ、ハルジオン等の背丈の高い草が育ち、苗木を覆っていました。

鎌で草を刈って行くと・・・

草の中から、昨年植樹した柿の木が出てきました。

なんと、青柿がついているではありませんか!うれしい、感激。

スギ人工林の皆伐跡地に、クリ、コナラ、カエデなどを植樹した場所

(注:植樹地は、シカよけ柵の金網でおおわれている)

昨年4月12日の植樹時撮影写真

同地点の今年7月3日の写真。(右端のカーブした道路にご注目ください)

自然に侵入してきたのか、背丈が1m以上あるクリやクヌギ、ミズナラなどの幼木の姿もありました。

草刈りをしているといろいろな発見があります。

次回の草刈りは、7月14日(木)です。

■7月本部いきものの森活動(兵庫県宍粟市、植樹地の草刈り)

【作業内容】これまでに植樹させていただいた場所の草刈りをします。カマを使って手で刈るので、誰にでもできます。

【参加費】無料(初めて参加される方は1年有効のボランティア保険年間500円をご持参ください)

【集合時間・場所】集合場所:阪急夙川駅 南口前 時間:午前8:00までにお集まりください。

【お申し込み先】TEL:0798-22-4190 Mail:contact@kumamori.org

【お申込み期日】活動日の3日前までにお願いします。

作業内容は誰にでもできるような内容ですので、これまでいきもり活動に参加したことのない方、新しく入会された方で何か参加したいと思われている方など、多くの皆さんにご参加いただけると嬉しいです!

よろしくお願いします。

詳細は、本部いきものの森担当 水見までお願いします。

6月25日 和歌山の人工林で驚いたこと2つ

- 2016-07-01 (金)

- くまもりNEWS

①完全放置人工林のひどさ

和歌山県那智勝浦のコロコロランドに行くときに、これまでに見たことのないほどのひどい人工林を見つけました。

植林してから1回も間伐されたことがないようです。

直径10cmくらいのヒョロヒョロのスギが所せましと並んでいました。スギたちの悲鳴が聞こえてきそうです。

中は本当に暗くて、樹木と樹木の間もせまく、とても恐ろしい感じでした。和歌山県のこのあたりには無料バイパスが新しくできています。そこを通ると、今まで見ることのなかったひどい人工林がたくさん見れました。

②人工林皮むき間伐後の自然再生スピードの速さ

こちらはコロコロランドという場所で、3年前に皮むき間伐を実施した場所だそうです。

ここではもうスギの葉がすっかり落ちてしまっており、早くも下層植生が育ってきていました。(和歌山は、早い)

下層植生の樹種はシイやカシ、エノキなどです。暖温帯気候なので照葉樹が中心に育っていました。

本部 今年度第3回人工林の皮むき間伐 7月18日(月・祝) 兵庫県豊岡市 参加者募集中

- 2016-07-01 (金)

- くまもりNEWS

人工林の皮むき間伐は、小学生以上なら誰でもできます。人のため全生物のため、不要な場所の人工林を除去して、どんどん自然林に戻していきましょう!

本当は、国民の税金でスギやヒノキばかり植え続けた国<林野庁>や地方自治体が反省して、責任を持って樹種転換しなければならないのですが、その動きがほとんど見られません。

よって、一般国民である私たちが、超微力ながら、代わりに動いているのです。

林野庁さん、地方行政さん、不要な場所の人工林の除去に一刻も早く取り組んでくださるよう、祈っています。

あなた方を責める気はありません。ただ、いっしょにやりましょうよ!

●熊森本部:第3回皮むき間伐フェスタのご案内

【日にち】7月18日(月/祝)

【実施場所】兵庫県豊岡市但東町

【集合場所】旬の里のぼりお(兵庫県豊岡市但東町大河内895-1)

【現地集合・解散時間】集合場所に10:00 15:30現地解散予定

【作業内容】スギ人工林の皮むき間伐

【参加費】一人500円(道具使用料や保険費など)

【持ち物】帽子・飲み物・動きやすい長袖の服・雨具・敷物・お昼ご飯・お茶

【当日連絡先】090-1073-0980

【申し込み】tel: 0798-22-4190(日本熊森協会本部) mail: contact@kumamori.org

【参加申し込み締切】7月14日(木)

原則、現地集合現地解散ですが、交通手段がない方は本部までお問い合わせください。本部の車に同乗していただくことも可能です。

6月26日 和歌山県那智勝浦でスギ人工林の皮むき間伐実施!いろいろな市民団体が力を合わせて森復元活動を行っている姿に感動

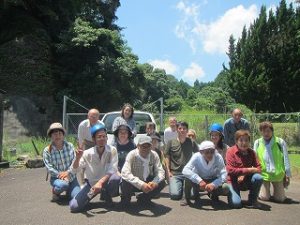

和歌山県那智勝浦で地元の「森の再生を考える会」主催の皮むき間伐を実施しました。熊森本部は地元の要請を受けて参加し、昨年同様、皮むき間伐の指導にあたりました。地元の「なちかつ古道を守る会」や「NPO三つの森」も参加し、熊森協会和歌山県支部の支部長や支部員たちも参加しました。

昨年も同じ場所で皮むき間伐を実施したのですが、昨年皮を剥いだスギの木はすでに枯れて葉が茶色になっていました。(和歌山県は早い!)これから葉っぱが落ち、枝が落ちて徐々に林内が明るくなっていくことでしょう。

①午前中の皮むき間伐

当日はとても天気が良くて、気持ちよく作業できました。

はじめての人にもやさしく指導します。

女性も頑張ってます。今回は谷の一番奥に残してあったスギの木の皮を剥ぎました。急斜面は慣れている人に任せます。

アオダイショウがいました。ネズミやイノシシの掘り返した跡などもあり、いきものが増えてきたのかなとうれしく感じました。

「NPO三つの森」の方が記念にクスノキを植樹しました。その土地に元々あったいろんな樹木を復活させていく事が大切です。

この日はとても暑かったのですが、みなさん暑さに負けず頑張りました!

働いた後はおいしいスイカ!いつも間伐のあとは近所のきよもんという場所で食事をいただきます。

このきよもんのそばには汽水湖があり、そこにカモがいました。

②午後から、鼻白の滝と、「NPO三つの森」による植樹中の広大な大日山の見学

鼻白の滝

「NPO三つの森」が中心になり植樹をした大日山という場所に向かいました。

この大日山は地滑り対策工事のために斜面を削ってたくさんの土を削りだした場所です。しかし土を移動した後そのままではどんどん土砂が流出してしまいます。そこで、2013年大日山の緑化と砂流出防止を図るために、大規模な植樹活動を「NPO三つの森」を中心に開始しました。

ここでは自分の名前を書いた板とともに、1人1本の苗木を植樹する運動を進めています。

5000本以上の苗木を植えているそうですが、まだ植える場所があります。

ここでは竹をポット代わりにして苗木を作っているそうです。竹は自然に分解するのでゴミがでません。

4ha以上の広大な土地に5000本以上のいろんな種類の苗木を植えているそうですが、まだ植える場所があります。助成金で植樹地のまわりは260cmの高さの防獣柵が設けられていたので、動物対策は万全です。苗木も順調に成長し、なかにはひとり生えしたネムノキなんかもありました。

和歌山県では、人工林をなくし豊かな森を復元して次世代に残していこうと、いろいろな団体が一緒に活動しています。

自分の名前を書いた杭と苗木を一緒に植えるなど、人集めの手段としてもおもしろい試みだと思いました。

今回皮むき間伐をした場所では、今年9月にも皮むき間伐をするそうです。

皮むき間伐は5月から7月の梅雨前後が一番皮がむけやすいと言われていますが、和歌山県では、9月でも皮が剥けるそうです。常識にとらわれずに何でもやってみることが大切ですね。今回、いろいろ勉強になり、とても充実した2日間の和歌山県出張でした。

お礼 本部 第2回ヒノキ人工林の皮むき7割間伐で動物が棲める森づくり実施

- 2016-07-01 (金)

- _奥山保全再生

6月19日(日)、熊森本部は兵庫県三田市で第2回の皮むき間伐フェスタを開催しました。当日は朝から強い雨が降っていましたが、総勢26名の参加者で頑張りました!

子供たちもヘルメットを被って現場に向かいます。

まずは準備運動から。みんな、とても元気です!

今回から皮を剥く方法を変えました。自分がやりやすい高さにのこぎりを一周入れ、その後、一番下の地面近くにのこぎりをもう一周入れます。そして上から皮を剥くと安全に長い幅の皮を剥くことができます。数人で同時に皮をむくと楽に剥くことができます。

みんなで協力して作業に取り掛かります。

子供たちも頑張ってくれています。

雨がだいぶ強くなってきたので、お昼をいただくNPO法人里野山家さんまで避難しました。雨でカメラのレンズがかすんでいます。。

ロケットストーブでの炊き出し体験。子供も大人も興味津々です。

待ちに待ったお昼ご飯。本当は野外で食べる予定でしたが、雨のためこの日は屋内でいただきました。

午後から雨があがったので、皮むきを再開しました。

みんなで、ヒノキ人工林の7割間伐を完了しました。

そして、記念写真。

大きな蛾の幼虫がいました♪人工林の中でも必死に生きています。

最後に里野山家さんの前で記念撮影。

みんなへとへとになりながらも、頑張ってくださいました!来年もここ三田での皮むき間伐を実施していきます。

本部は今年、アースデイやロハスフェスタといろいろなイベントに参加して、市民のみなさんに人工林問題や野生動物の窮状をお伝えし、皮むき間伐のチラシを配りました。その結果、皮むき間伐に多くの人が参加してくださり、活動を通して新会員も誕生しました。うれしいです。

みなさん、ほんとうにありがとうございました。

タネを高い標高に運んで地球温暖化からカスミザクラを救っていたクマ 森林総合研究所2016年春発表

- 2016-06-29 (水)

- _クマ保全

Q:クマがいて何かいいことあるのか

A:最高に豊かな水源の森を造ってくれています。

クマがこの国に存在することの利点はわかっているだけでもいろいろありますが、一つあげるとしたら、保水力豊かな森を造ってくれていることではないでしょうか。クマは森造りの名人なのです。戦後、人間が造ったスギだけヒノキだけの人工水源涵養林が、どれも大荒廃しているのと比べてみてください。水道水を飲むときに、私たち人間はその恩恵に感謝したいものです。

自分のところではクマが滅びてもういないという方もおられますが、水脈は海底でもつながっています。ものすごく遠くにあるクマたちが造る森の水をいただいていることも十分考えられます。

(熊森から)クマをはじめとする多様な生き物たちがこの国にいてくれるおかげで、私たち人間は、酸素を吸い、水を飲み、農作物を収穫できているのです。彼らのはたらきは、いろいろ違います。

人間が知らないだけで、クマ独特のはたらきも多々あります。

最近、「クマがいて何かいいことあるのか」とテレビで何回も叫んでおられたコメンテーターがおられたようです。

すでに、今年の春、多くのメディアで取り上げられた話ですが、「クマがカスミザクラを地球温暖化から救っていた」を、以下に添付します。コメンテーターの方には、クマの恩恵の一端にでもふれていただきたいですね。

<以下、ハザードラボより>

花咲かクマさん?タネを運んで温暖化からサクラを救う

野生のツキノワグマがサクラの花のタネを、300メートル以上高い山へ運ぶことで、温暖化による生息環境の変化から、サクラを守っていることが、森林総合研究所や東京農工大学などの研究で明らかになった。

草木や花などの植物は、環境の変化や捕食者から逃れるために、虫や鳥に食べられたり、風や水流で運ばれることでタネを移動させて生息環境を広げる。

種子の散布については、これまでにもさまざまな研究で明らかにされてきたが、いずれも水平方向ばかりで、山をどれくらい上り下りするかは調査手段が確立されていなかった。

森林総合研究所の小泉透ディレクターらや東京農工大学などの共同グループは、標高が高くなるほど、生育する植物の種子に含まれる酸素の原子の性質が異なることに着目し、種子が垂直方向に移動した標高差を特定する方法を開発。

2012年と2013年に奥多摩地方の標高550メートル〜1650メートルの山の中で採取したカスミザクラのタネと、捕食動物の糞に残っていたタネを分析した結果、ツキノワグマは平均で307メートル、テンは193メートル、標高の高い場所にタネを運んでいることが判明した。なかには最大で738メートル高い場所に種子散布しているクマも確認されたという。

種子を散布していた主な哺乳類は、散布 数の多い順から

ツキノワグマ80%、テン19%、アナグマ0.07%、ニホンザル0.03%でした。

サクラの開花や結実は、山のふもとから標高の高い山頂方向に進むことから、研究グループは、ツキノワグマやテンは若葉や果実を追いかけて山を登り、その途中で糞をすることで、結果として野生のサクラを温暖化による生息地縮小から守る役割を果たしていると推測している。

森林総合研究所の直江将司氏は、「九州地方など、クマが絶滅した地域では、野生のサクラはいずれ見られなくなっていく可能性がある」と指摘されています。

6月23日(木)本部【いきものの森活動】 2月の活動で移植したトチ苗木畑の草刈り(宍粟市千種町)

今年の2月18日(木)、本部いきものの森活動で、およそ150本のトチノキ苗木をシカよけ網で囲まれた苗畑に移植しました。

→当時のブログhttp://kumamori.org/news/category/%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8Anews/32139/

それから約4か月後、苗畑は背丈の高い草花で覆われていました。

↓

トチノキの苗木は、この草花の下でも、元気に育っていました(写真下)。

本日は、大阪市・伊丹市・西宮市から5人のいきもりボランティアが参加しました。150本のトチノキ苗木畑も、5人で力を合われば、2時間ほどで草刈りを終えました。

このトチノキ苗木畑は、普段地元の方で熊森活動に賛同してくださる方が育ててくださっています。今回の草刈りも、私たちボランティアが作業しやすいよう、事前にある程度草刈りをしてくださっていました。

くまもりにとって、地元のみなさんのご協力は、ほんとうにありがたいです。

いきものの森活動では、7月3日(日)、7月14日(木)にも、植樹地の草刈りを行います。場所は、昨年植樹活動を行った同宍粟市の別の場所で行います。

■7月本部いきものの森活動(兵庫県宍粟市、植樹地の草刈り)

【作業内容】これまでに植樹させていただいた場所の草刈りをします。カマを使って手で刈るので、誰にでもできます。

【参加費】無料(初めて参加される方は1年有効のボランティア保険年間500円をご持参ください)

【集合時間・場所】集合場所:阪急夙川駅 南口前 時間:午前8:00までにお集まりください。

【お申し込み先】TEL:0798-22-4190 Mail:contact@kumamori.org

【お申込み期日】活動日の3日前までにお願いします。

作業内容は誰にでもできるような内容ですので、これまでいきもり活動に参加したことのない方、新しく入会された方で何か参加したいと思われている方など、多くの皆さんにご参加いただけると嬉しいです!

よろしくお願いします。

詳細は、本部いきものの森担当 水見までお願いします。

参加するのが一番楽しめます。

青森県南部町 子グマ2頭おとりに母グマ用捕獲ワナ設置、捕獲後は殺処分方針(クマニュースより) 熊森絶句、直ちに南部町農林課に電話

- 2016-06-18 (土)

- くまもりNEWS

熊森本部が午後6図52分配信の上記クマニュースに気づいたのは、午後8時30分。

追加→6発28日ニュースによると、この2匹はクマではなく、タヌキの子供だったことが判明。一人で生きられるようになるまで人間が飼育し、山に放すことになったそうです。

それにしても何の被害も出していないクマを捕殺しようとした青森県の誤ったクマ害獣視体質をどう変えていくか、大きな問題です。

ただちに南部町役場に電話。

時刻も時刻なので役場はしまっており、警備員さんが出られました。

ご親切にも農林課の直通番号を教えてくださいました。

この時間、まだ農林課の職員の方が残っておられ、熊森の質問に恐る恐る?答えてくださいました。

いきさつをたずねると、16日の昼12:20にブロイラー会社から、敷地に2頭の子ぐまがいると通報があったそうです。生まれて間もない20センチぐらいの子ぐまで、まだ、自力では歩くこともできないそうです。(2月生まれではないクマもいるんだ!6月生まれ?驚きました)

鉄檻でできた箱罠の中に2頭を入れて、母熊をおびき寄せて捕殺しようと計画したのが16日だそうです。しかし、地元の獣医さんの意見やいろいろあって、2頭の子グマは保護することになり、猟友会の方が現在、犬用ミルクなどを飲ませて大事にしているそうです。みんなで話し合った結果、当初の計画を変更されたのだそうです。

熊森から担当者に伝えたこと

変更してくださって、良かったです。よくぞ変更してくださいました。当初の計画は、いくらなんでも恐ろし過ぎます。人間ならやってはいけないことです。人間ならできないことです。

ブロイラー会社さんには、クマの餌になる物が外に出ていないかチェックしていただき、もしあれば、クマが絶対に取れないように室内に必ずしまってもらってください。

母グマは、今の一部の人間のように、子供を捨てたりはしませんから、見つけた子グマは人が触らずにそっと置いておくべきでした。死んだり殺されたりしていない限り、必ず母熊は子供を連れに帰ってきます。子グマがいなくなって、母熊は必死で探していると思いますから、捕獲檻を撤去し、元の所に子グマをもどして、人間は皆離れていてください。

追加→方針変更され、捕獲罠は撤去されました。ありがとうございました。

母熊が、子グマがいなくなったことをあきらめた場合いは、山に帰ってしまう可能性もあります。(このあたりは、ふだんからクマが目撃されているような場所なのだそうです)

(熊森から)

初め、クマニュースを見た時は、計画の残酷さに卒倒しそうになりましたが、電話してみると、みんないい人ばかりでした。役場の方は、この計画をマスコミに隠さずに話されました。人間ですからいろいろ考えるし悩みますが、南部町さんが自らの良心に従って方向転換されたこと、すばらしいです。

クマの棲息地を大破壊したまま、クマが増えたからとしてクマ狩猟を楽しみたい人たちの為に、保護計画という名でクマ狩猟を再開しようとしているどこかの県の人たちとえらい違いです。この県の担当者たちは、年間70頭のクマを捕殺した年でさえ、一頭たりともマスコミにクマ捕殺報道を出しませんでした。この徹底した隠ぺい体質県と比べると、今回の南部町の正直さは、本当に気持ちがいいです。

報道してくださったクマニュースさん、読売記者さん、本当にありがとうございました。

おかげで、このむごい捕殺計画を熊森本部が早めに察知することが出来ました。

ただし、記者さん、クマは動物愛護法の対象ではないと記事に書かれていましたが、あの部分はまちがっていますよ。全ての動物は、クマも、日本では動物愛護法で守られるべき対象動物ですので、お知りおきください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ