くまもりNews

アオハダの糞

8月28日に兵庫県豊岡市の農道で拾ったクマの糞を、持ち帰りました。

糞の拡大写真

もみ殻のようなものがたくさんっています。未消化の赤い実も入っています。何でしょうか。くまもりを指導してくださっている研究者に写真を添付してメールで送ると、直ちに答えが返ってきました。落葉広葉樹のアオハダの種です。そういえば、アオハダの真っ赤な実の写真を最近撮ったばかりです。

アオハダ

クマは、アオハダの実を食べたのだ。

この糞を持ち帰って置いていたのですが、この度、水で洗ってみました。

果肉が消化されて種だけになっている実も多いが、消化されなくて、赤い実が黒くなり、残っているのも結構あります。

それにしても、いったいこのクマは何粒のアオハダの実を食べたのでしょうか。

野生で生きていくということは、本当に大変なことです。野生動物たちに、敬意を表します。

求む 「とよ」のプールの水入れ隊

- 2015-10-04 (日)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

「とよ」のお世話で今の所一番大変なのは、プールの水かえです。どういうわけか、「とよ」は、プールの水をうれしそうにごくごくと飲む一方で、泥足でプールに入ったり、水中で糞尿をしたりするのです。これでは、すぐに水が汚れてしまいます。

もしかしたら、クマは谷川に入るのが大好きですから、自然界では、上流を向いて水を飲みながら、谷川の中で糞尿をしているのかもしれません。まさに清潔な水洗トイレです。自然界ではこれでいいのですが、獣舎のプールの水は流れていないので困ります。「とよ」も、なぜプールの水は流れないのか、もしかしたら理由がわからずに悩んでいるかもしれません。という訳で、週1回は最低限、プールの水かえが必要です。

しかし、獣舎のある場所は山上ですから、水道がありません。いくつもの20リットルのポリタンクいっぱいに水を入れて(=20キログラム)車に乗せ、獣舎近くに車を止めて、ポリタンクをプールまで運び、水をプールに移します。水は重いので、高齢者や女性が多いボランティアのお世話隊にはきつすぎます。いろいろと代替案を考えたのですが、なかなかいいのが思いつかず、ついに、プールの水入れに関しては、本部の若い職員たちが担当することになりました。

9月30日に行った職員は2名ですが、途中でクマを見に来ておられた若い男性が手伝ってくれました。それでも、プールを満タンにするのに、3人で取り組んで4時間かかりました。

満タンになったプール

くまもり本部職員も最低一人は出ますので、何人かの方に、当分、プールの水入れボランティアを手伝っていただけないでしょうか。満タンにするのは大変ですから、出来るところまでで結構です。本部としては、タンクで水入れをする一方で、いい対策がないか考え続けていきます。

この日、とよは、水替えをする前の汚れた水のプールに、長いこと何回も入っていました。本当に、クマは水が好きなんだなあと思いました。

この日担当した二人です。

獣舎の裏の柿の木に、実がびっしりと付いていましたが、弱いシブ柿でした。「とよ」は口に入れてから、いったんあわてて吐き出し、その後、再びゆっくりと食べてしまいました。

各地から次々と届く秋の実りをおいしそうに食べる大阪クマ「とよ」

- 2015-10-04 (日)

- くまもりNEWS

「とよ」の為にと本部事務所に、9月14日にクリ、9月17日にヤマボウシ、9月24日にアベマキ、9月25日にクヌギがそれぞれ今年初めて届きました。その後も、クリ、アベマキ、クヌギが別の方々からも届き、とよは秋になってやっと自然界の食料にありつくことができるようになりました。みなさんありがとうございました。

(注:春の山菜は与えましたが、なぜか一切食べませんでした)

おいしそうに食べているとよの顔を見てやってください。

口の横から殻を出しながらドングリを猛スピードで食べていく「とよ」

赤ちゃんの時から人間に育てられた和歌山の太郎や花子は、腰を据えて座り込んで、ドングリをおいしそうにゆっくり味わって食べますが、大阪のとよはものすごいスピードでクリやドングリをみるみるうちに食べていきます。ただし、殻はきっちり外して口の横からポイポイ出しています。

とよは昨年まで野生だったからでしょうか、食べながら、絶えず周りをきょろきょろと警戒して後ろを見たりずっと動き回るため、写真を撮ろうとしてもなかなかピントを合わせることができません。また、あまりにも急いで食べるからでしょう、クリの殻に、まだ白い実が少し残っていたりします。しかし、次の日には、白い実は完全になくなっているので、みんなが帰って一人になったら、ゆっくりともう一度きれいに食べなおしているのかもしれません。

ドングリを食べ終わると、今度はいつものように、獣舎の東端を行ったり来たりの常動行動にもどります。この時も絶えず動いているため、とよの写真がなかなか撮れず、カメラを構えたものの、ため息が出ます。一度だけ、動くのが何秒間か止まったので、チャンスと思い写真を撮りましたら、普通に4つ足で立ったままオシッコをしていました。

四足で立ったまま、オシッコをしているとよ

「とよ」は、お寺のみなさんと、熊森お世話隊のみなさんの愛情をたっぷりと受けて、元気に夏を乗り切りました。

プールの水で汚れたすのこを洗う

プールの水替え

獣舎の裏もお掃除

9月17日にお世話してくださったお世話隊のみなさんです。

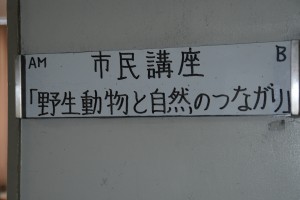

9月18日伊丹市いきもの講座3回目、「とよ」に会いに行きました!

- 2015-10-23 (金)

- _クマ保全 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

兵庫県伊丹市の市民講座第3回目は、大阪府豊能町高代寺のくまもり熊保護施設に、受講者の皆さんをご案内しました。

能勢電鉄のときわ台駅から約3キロの道のりを植物を見ながらゆっくり歩いていただきました。

道中、曼珠沙華やホオノキ、クズなどについて説明をしました。

途中、スギ、ヒノキの人工林になっている所もあり、受講生の皆様にも天然の森と人工林の違いを見ていただくことが出来ました。

高代寺に到着。副住職さんが、とよを飼うと決めてくださった時のお寺の人達の心境や、とよの行動の変化などユーモアたっぷりにお話くださいました。

とよは獣舎に入った最初の頃、高いところまで登って脱出口はないかとよく探し回っていたそうですが、最近はもうそういうことはしなくなったということです。

最初の頃は、エサ入れ引き出しに餌を入れている間、とよは離れて待っていましたが、最近は、引き出しを入れ終わらないうちに餌箱に手が伸びてくるようになったそうです。人間に慣れてきたのかもしれません。

みなさんに、えさのブドウやりを体験して頂きました。「とよ」は、大勢の人が来たにもかかわらず、終始穏やかにしていました。

「思ったよりも小さいな」「かわいいですね」など、参加者のみなさんも笑顔でご覧になっていました。

今回のコースは、高代寺山頂までの道のりで様々な植物が観察でき、山頂では「とよ」を見学できる楽しいハイキングコースです。

みなさんも、ぜひどうぞ。訪れて下さい。

9月22日 くまもり神奈川県支部主催の講演会が盛況に終わる

- 2015-10-01 (木)

- くまもりNEWS

<以下、神奈川県会員のブログより転載>

くまもり 神奈川支部: 第2回神奈川支部講演会「くまもりは、どうあってもクマを守る」を開催しました。

(な)

9月27日 本部「太郎と花子のファンクラブ」太郎くんご機嫌の巻

「本部タロハナお世話隊」のみなさんは、月1回2頭のクマたちのお世話ができることを、人生の楽しみとして、苦労を苦労とも思わず、本当にお世話日を心待ちにして、楽しんで毎月和歌山に通ってくださっています。

今月も、秋のさわやかな1日、初参加者1名と共に6名で、和歌山県有田川町生石(おいし)高原にある、太郎と花子の獣舎を訪れてくださいました。

ここの2頭のクマたちは、赤ちゃんの時、母熊を人間に殺されたみなしごグマたちです。花子の場合は不明ですが、太郎の場合は、母熊が殺された時は、まだ目も開いていませんでしたから、母の愛を全く知りません。

そんな太郎を我が子として育てたのが、当時の和歌山県の猟友会組織のひとつである鳥獣保護連絡会会長の東山省三先生です。東山先生は、鉄砲を持たない唯ひとりの和歌山県猟友会員で、どんな鳥や獣が減っているかを猟友会員に伝えて、獲らないように指導されていました。

先生の太郎の育て方を、甘やかし過ぎと批判される方もいましたが、先生は、母の愛を一度だって受けられなかったこのクマには、甘い愛情だけでいいのだというお考えでした。

先生は亡くなられる少し前に、「私の和歌山の会を、日本熊森協会和歌山県支部にしてくださらないか」と、願い出られました。私たちは、先生にまだまだお元気に生きてご活躍いただきたかったので、お断りしました。ただし、太郎のお世話は生涯させていただきますとお誓いしました。

その後、くまもりの和歌山県支部が出来て、今や、和歌山県支部を中心に、本部、大阪南地区、京都府支部が協力して、日曜ごとに太郎と花子のお世話にあたっています。東山先生は、心のこもったくまもりのお世話がずっと続いていることを天から見られて、喜んでくださっていると思います。

平日のお世話をして下さっている山田さんには、会員有志からご寄付いただいた「太郎と花子のファンクラブ」基金から、毎月の餌代をずっとご支援させてもらっています。

この日、花子は最初少し寝室から顔を出して私たちを見ていました。まだ9月末だというのに、まるで冬籠り前のように眠そうでした。そのうち、自分で寝室の奥に入って、扉をぴしゃんと閉めて出て来なくなりました。

眠そうな花子

私たちは、そっとしておくことにしました。

そのため、いつもは2頭に分けて与えている愛情を、この日は太郎が独り占めすることができました。太郎はとてもうれしそうでした。体を触ってもらおうと寄ってきて、甘えっぱなしでした。

今回は、秋の果物をたくさん持っていきましたが、山田さんに、大好物の炊き込みご飯をすでにたらふく頂いたあとだったようで、もうお腹がいっぱいという感じで、あまり食べませんでした。お掃除を終えてから、運動場に持って行った果物を並べて帰ってきました。ナシは食べていましたが、よく見ると、真ん中の芯の酸っぱいところだけは残していました。クマも人間と同じで、芯は食べたくないようです。

ここは、2頭のクマたちとお話がいっぱいできる貴重な場所です。まだの方は一度、訪れてみてください。地球上に、人間と心を通わせ合うことのできるこんな素晴らしい動物がいたのかと知ることによって、人生がさらに楽しく優しく豊かになります。

今回お世話に行ったメンバーです。

皆さん、ご苦労様でした。

北秋田市「くまくま園」に、梨10箱送付しました

- 2015-09-27 (日)

- くまもりNEWS

会員さんから送っていただいた梨がとてもおいしかったので、「くまくま園」のヒグマやツキノワグマたちにも梨を食べさせてあげたいと思いました。

数十頭のクマたちに喜んでもらうには、30個入りの梨箱を10箱ぐらい送らねばなりません。1頭につき5個与えても、一瞬でペロリでしょうが、クマたちの喜ぶ顔が見えてきそうです。

くまくま園のヒグマたち(7月の訪問時撮影)

秋田県で梨園を探したら、リンゴ園しか見つかりませんでした。リンゴはまだちょっと時期が早いと思います。

千葉県市川市が梨の大産地であることがわかってきました。さっそく千葉県市川市の会員にお願いして、安く分けてもらえる梨園を探していただき、10箱の梨を送りました。「くまくま園」の飼育担当者によると、クマたちはとても喜んで食べたそうです。

クマたちは、もちろんリンゴが大好きですが、それ以外に、クリ、カキ、ドングリ等も大好きです。夏に訪れた時、「とよ」が大好きなバナナを持っていきましたが、これは、半分のクマしか食べてくれず、だめでした。

実りの秋です。送れそうな方は、くまくま園の飼育担当者に電話で相談の上、クマたちの喜びそうなものを格安選外品でいいし、少しでもいいので、栽培業者や選果場と交渉して送ってあげてください。

ヒグマだけだと八幡平クマ牧場から行った17頭と、元々阿仁クマ牧場にいた1頭がいます。あと数十頭はツキノワグマです。

9月8日 本部森林生態学講座 「温暖化による昆虫の消滅が、クマを絶滅させる」(2日目現地)

- 2015-09-27 (日)

- くまもりNEWS

あいにくの雨でしたが、福井県境にある京都府南丹市の五波峠(標高600メートル)を、18名で訪れました。ここは、ブナやミズナラが生育する冷温帯林です。

昨日の座学で教わった通り、本当に森から低木や下草、昆虫が消えていました。まるでどこかの公園に来ている感じでした。

日本の奥山が、これまでの森林生態学の教科書と急速に違うものになっていっているのです。報道されないので、ほとんどの国民はこの現実を知らないと思います。奥山は、動物たちにもはや食料を提供できなくなっているのです。地球温暖化?酸性雨?全部、人間がしでかしたことです。

クマの痕跡がたくさん残っていましたが、全て古いものばかりでした。ここは、かつてクマをはじめとする野生動物たちの生息地だったんだなと思うと、森山会長以下熊森の創設者たちが、「クマ守れ」と立ち上がった時のやむにやまれぬ気持ちがわかるような気がしてきて、胸にこみ上げてくるものがありました。

<ハイイロチョッキリによるミズナラの大凶作>

この日、ハイイロチョッキリによって切り落とされたミズナラの実付きの小枝が、たくさん落ちていました。

かつてクマは、ブナと違って豊凶のないミズナラに頼って生きてきました。毎年秋には、ミズナラのドングリをたくさん食べて、冬籠りに入っていました。

しかし、温暖化によって、ハイイロチョッキリという暖温帯林にしかいなかった虫が奥山の冷温帯林に入ってきて大量に発生するようになりました。

この虫は、、ミズナラの青い実を小枝ごと次々と切って落としていきます。

2004年、2006年、2010年は、ハイイロチョッキリが大発生し、ミズナラが初めて大凶作となってしまいました。

2004年の第1回目のツキノワグマの大量出没は、台風でドングリの実が落とされてなくなったからと報道されていますが、実は、台風が来る前から、ドングリの実はありませんでした。このような場所を研究している人が、他にはいないのだなあとつくづく感じます。

<液果類>

ブナ・ミズナラといった堅果類の実りが良くないので、クマたちがいるなら、オオウラジロノキ、タンナサワフタギ、ヤマボウシ、ミズキ等の液果類を食べていると思われます。

中でも、オオウラジロノキはとても印象に残りました。リンゴの原種だそうです。2センチぐらいの小さな実でしたが、切ってみると、中はまるでリンゴで、香りまでリンゴでした。

(最後に)

本や座学で学んでは、現地で確かめていく。熊森は、日本の森や野生動物を守るため、奥山生態系の勉強、調査を続けて19年目です。

最高の研究者たちと組み、徹底した現場主義であれというのが、熊森の一貫した教えです。

奥山生態系を勉強したい人、調査したい人は、ぜひ私たちの仲間にお入りください。

9月11日 伊丹市いきもの講座、2回目を実施

- 2015-09-27 (日)

- _環境教育

兵庫県伊丹市の市民講座第2回は、くまもり環境教育チームによる「野生動物との共生~自然保護と野生動物~」です。

大人の方々に向けたお話は、環境教育チームとしては初めてです。

今回は、スライドと動画がメインの2時間講座。

途中、紙芝居「どんぐりのもりをまもって」を上演しました。

生態系のお話に始まり、国の自然環境保全への姿勢や、くまもりの自然保護について、お話しました。

メモを取りながら、みなさん真剣に聞いてくださり、

質問コーナーでは、最近のクマ問題について等、

たくさんのご質問をいただきました。

もっと詳しく聞きたかったというお声も!

自発的に参加されているだけあって、みなさんとても熱心でした。

第3回いきもの講座(9月18日)は、

ツキノワグマのトヨくんに会いに、高代寺までハイキングです。

続報をご期待ください!(SY)

石川県白山市で、男性がクマに引っ掻かれる

9月23日午後2時頃、石川県の白山市で80歳の男性が、頭や腹、腕をクマに引っ掻かれるケガを負う事件がありました。

クマは親子で、2頭の子グマをつれていた母グマが、子供を守ろうとして、この方にケガを負わせてしまったようです。

事件現場は旧鳥越高原大日スキー場のロッジから南に約200m程離れた場所で、現地は、大人の背丈ほどまで伸びた草で覆われていたようです。

この事件翌日の24日に、猟友会等が現場付近を調べているそうです。

(参照→http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2015092402100011.html)

この件をネットのクマニュースで知ったのは、あいにく土曜日。役場はお休みです。

熊森本部は、さっそく、白山市の警察署と、念のため役場の方に電話をして、この事件の詳細を聞いてみました。

・事件後、クマはスキー場の山の中へ逃げていった

・26日現在の時点では、猟友会の方は動いておらず、捕獲罠もかけていない

事が分かりました。

本日は土曜日で、警察署にも役場にも事件の詳細を詳しくご存じの方がおられず、これ以上の情報は得られませんでした。

熊森の突然の電話にもかかわらず、警察の方も、当直勤務の職員さんも、調べまわって下さり、大変快く対応してくださいました。

ありがとうございました。

今後、このクマをどうするのか、気になるところです。週が明けてから、また、行政担当者に詳しくお話を聞いていきたいと思います。

本部では、察知したクマ問題は、状況を把握し、その後の処置について可能な限り当たっていこうと思います。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ