くまもりNews

8月22日 クマの保護飼育を決めるには、時間がかかる

- 2014-08-22 (金)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

朝早くから、兵庫県のクマ生息地に向かいました。あちこちで過疎化高齢化が進んでおり、廃校が次々と出てきています。

廃校になった小学校を宿泊ができるように改造して、ボランティアとして管理しておられる元校長先生が、施設を案内して下さいました。

この方が、「ここのすばらしさは、静けさです」と教えてくださいました。そういわれてみたら、真昼間なのに、本当に静かです。思索するのに持って来いの場所だと思いました。

ここの集落では、もめごとなど何も起きない。みんなで助け合って生きているということでした。すばらしい社会です。

「クマが出ていますか」とたずねると、「今年は、この前から、何度か集落に来ていますよ」ということでした。

ここでは、クマを殺してくれという人など、ひとりもいないそうです。

この町では、以前、町がクマを飼っていました。(26歳で天寿を全う)。

「クマの飼育が、クマという動物を町民が理解するのに役立ったと思われますか」とたずねると、「それは、あるかもしれません」というお答えでした。

お話を伺っていると、このあたりの人々の自然観や感性は、まるで熊森だなと感じました。

自然や大型野生動物と共存する、おおらかで他者を思いやるやさしい文化が、このような奥地にまだ残っているのを知って、うれしくなりました。

「若いクマの研究者たちが、兵庫県のクマ数が激増したと言っていますが、どう思われますか」と、たずねると、「クマが増えているなど、ありえません」と一笑に付されました。そこに住んで日々クマに接している人たちの感覚は大切です。最先端の科学技術を駆使してクマの生息数を計算した大学の先生たちの研究結果が、もし、真実と大きくかけ離れたものになっているとしたら、今後、考え物です。

ご自宅のお庭の大きな木のテーブルの上で、昼ご飯を食べました。ここでの人々の過去の暮らしなど、興味深いお話をたくさん聞かせていただきました。本にまとめて、民族の知恵として、後世に残すべきだと思いました。

昼食後、集落の近くの山を案内してくださいました。

下草ゼロの、ヒノキの放置人工林が延々と続いていました。兵庫県は、人工林の間伐がどんどんと進められ、すでに1周が終わり2周目に入っていると聞いていましたが、実際の山に入ってみると、この辺は、間伐された山などほとんどないことがわかってきました。

地元に行く。地元の人とつながる。現場を見る。全国のくまもり支部地区でも、この活動を進めてください。

<地元とつながらなくては、熊森ではない>

別れ際に、「豊能のクマさんが、行き場をなくして殺処分されそうになっています」と言って、クマの写真を見せると、「わあ、かわいい。さっきの元学校で飼いたいなあ」と言ってくださいました。しかし、地元では、みんなが集まって、心が一つになるまで、ゆっくりゆっくり議論しながら事が進みます。

わたしたちは、今回の間にあわないと思いました。そこで、次の訪問場所に向かいました。

⑬ 8月21日 クマという言葉を出すと、大阪での土地の購入は、すぐにはむずかしい

8月21日、熊森本部は大慌てで、クマの保護飼育施設を造るための土地探しに出かけました。行った先は、大阪の北海道と呼ばれている大阪府豊能町と大阪府能勢町です。行く前に、ネットで売り土地一欄表を見ましたが、ほとんど物件は出ていませんでした。

大阪府箕面市を抜けると、豊能町の標識が出てきました。ここからが豊能町です。

お隣の能勢町にも行きました。

クマの棲めそうな、ササや下草の生えた、いい森があちこちにありました。

森の奥では、ハッピーハウスやアークという動物愛護団体が、行き場を失ったたくさんの犬猫の保護飼育をされていました。犬が多くいることによって、この辺りにはシカが寄って来ないため、シカによる食害がない昔ながらの森が残っているということでした。

能勢町には、大阪府のキャンプ場であった98ヘクタールの森がありました。去年、キャンプ場がつぶれたため、無料ですべて、能勢町に払い下げられたそうです。現在、何にも使われていませんでした。他にも、歩いていると、大阪府の標識がついたいい山林が見つかりました。

こんなところを売ってもらえたらなあと、思いましたが、大阪府は、「土地も山林もすべて大阪府にとって必要なものばかりで、熊森に売ってもいいような場所は一つもありません」という答えでした。

地元の方の話では、この辺りは田舎なので、先祖からの土地を皆、守っている。他人に売り渡すようなことはまずないだろうということでした。まして、クマの保護飼育場にしたいというと、クマのような怖い動物を…ということになって、売る人はいないだろうということでした。(クマが生息しない大阪府では、府民はクマという動物に接してこなかったため、優しく臆病で争わないという本来のクマの姿が伝わっておらず、人を見たら襲い掛かってくる凶暴動物であると言う偏見にとらわれている恐れがあります。全国民にも共通して言えることです。クマに接するのが、ニュースの人身事故報道のみという実態が問題です)

豊能町の町長さんには、今回のクマのことで、以前、面会を申し出ましたが、断られています。

能勢町の町長さんにお会いできないかと、役場を訪れましたが、会議で出ておられると言うことで、お会いできませんでした。

熊森は、大阪でクマが捕獲されることを予測していなかったので、大阪には土地を所有していないし、地元とのつながりも持てていません。8月25日が期限と言われると、やはり、これまでの人間関係ができている兵庫県のクマ生息地だと思いました。

⑫8月20日、大阪府から入った豊能のクマ殺処分決定の電話と熊森の対応<概要>

大阪府:豊能のクマですが、もらい手も放獣先も見つからなかったので、殺処分することに決まりました。

くまもり:そんな(絶句)、長期間、劣悪な環境に閉じ込めて動物虐待です。最後は殺処分ですか。あんまりです。もらい手も放獣先も見つからなかったのなら、大阪府が、終生保護飼育をしてください。野生のクマを生涯、檻に閉じ込めてしまうことは、このクマにとっては大変かわいそうなことですが、大阪府民にとっては、自然環境の保全について学ぶ貴重な場になりますよ。

大阪府:そのようなことはしません。

くまもり:どうしてですか。大阪府はお金がなくて飼えないのですか。

大阪府:飼えないのではなく、飼わないのです。

くまもり:なぜ飼わないのですか。

大阪府:飼わないと決めたからです。

くまもり:答えになっていません。とにかく殺すのをちょっと待って下さい。(思わず)くまもりが飼うので、殺処分を止めてください!

大阪府:どこでだれが飼うのですか。

くまもり:今思ったばかりですから、まだ決まっていません。

大阪府:熊森は飼えないんですね。では、殺処分します。

(熊森が、大変な思いをして移送檻を秋田から取り寄せて提供した時も、豊能のクマを放獣していただけるように近隣府県にお願いに回るなど必死で動いた時も、今回のように、一大決心をして、保護飼育すると申し出た時も、大阪府動物愛護畜産課は一言のお礼も言わないどころか、このような失礼な対応です。人として、信じられない思いです)

くまもり:ちょっと待って下さい。熊森は大阪府に土地を持っていません。とりあえず、大阪府として、保護施設を建設する土地を斡旋をしてくださいますか。

大阪府:大阪府は、一切の支援、協力をしません。

くまもり:大阪府は、このクマのもらい手を一生懸命探してきたと言われてきましたが、一切の支援、協力をしないという条件だったのですか。

大阪府:そうです。

くまもり:そんな大きな態度では、もらい手など見つからないでしょう。本当にもらってもらいたかったのなら、わずかであっても、大阪府はこういう支援・協力ならさせていただきますとして、頭を下げなければならないのではありませんか。命を大切に思うあまり、熊森が飼うと思わず言ってしまいましたが、個人見解です。この後、会議を開きます。

大阪府:飼うのなら、(どこでだれが飼うのか)具体的な話を出してください。期限は、8月25日(月)です。約束しましたよ。約束の期日は守ってくださいね。

くまもり:そんな(絶句)、あまりにも一方的です。日が足りません。とにかく早急に保護施設を建設する土地を探しに行きますので、殺処分は絶対にしないでくださいよ。

8月21日、熊森本部では緊急会議が持たれました。熊森はなんとしても、このクマの命を助けるということで意見がまとまりました。

もちろん、このクマ1頭の命はかけがえのない大切なもので、何一つ被害も出していないのですから、尊厳されなければなりません。

他にも、熊森をはじめ、多くの人たちが、この国にクマやクマの棲む森を保全しようとして、長年にわたり大変な苦労の上に築き上げてきた、「誤捕獲グマは即放獣する」という鉄則を、大阪府によってつぶされたくないという思いがあります。

⑪ 大阪府、誤捕獲されたクマの殺処分を決定

- 2014-08-20 (水)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

大阪府は、もらい手も放獣先も見つからなかったとして、8月20日、豊能のクマの殺処分を、当協会に通告してきました。誤捕獲されたクマは、即放獣して山に返さなければならないことになっていますから、鳥獣保護法違反です。行政が法違反を犯していいのでしょうか。

当協会は、6月19日以来、大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課の動きを見てきましたが、動物愛護精神の完全なる欠如、その他もろもろのことに、大変な憤りを感じています。

現在、このクマは、狭い檻に入れられ、2か月半以上も暗い場所に置かれたままです。水飲み場も糞尿処理もないという大変劣悪な状況下にあります。クマに とっては大変なストレスで、わたしたちは、このクマはいつ死んでもおかしくないと考えています。当協会は、このクマの命を最優先に考え、当協会が引き取る ことを大阪府に申し出ました。

当協会は、クマを保護飼育するための施設を持っていませんので、現在、その準備のために走り回っています。

⑰ 9月5日 豊能グマ、今からでも遅くない、誤捕獲現場で放すべし <現場訪問>

- 2014-09-05 (金)

- _クマ保全 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

9月5日、大阪府豊能町の誤捕獲現場を探しに行きました。

誤捕獲現場を探しまわる熊森スタッフたち

田んぼ道を、山へ山へと上がっていくと、棚田地帯に入り、やがてその棚田もなくなり、放棄田が現れます。その奥は、人工林ですが、シカ除け柵が張り巡らされ、それより奥には人間は入れないようになっています。そこの扉を開けて山の中に入っていくと、ついに、豊能グマ誤捕獲現場が見つかりました。こんなところまで来て柵を開け、山中に入っていく町民は、猟友会員以外にはいないと思います。(重要:クマは、一般町民がいる所に来たわけではない)

ここで、檻のふたを開け、逃がしてやればよかったんだ!

今後、このクマを飼育し続ける大変な労力や出費を思うと、気が遠くなりそうです。

誤捕獲現場を見て、確信を持ちました。今からでもここへ連れてきて放してやるべきです。クマを放すと集落に入って来るかもしれないと大阪府がそんなに怖がるのなら、放す時にクマに発信器を付けて放し、そうならないことを確かめたらいいと思います。

クマ放獣の専門家たちを呼んで来たら、みんな、ここで放せると言うだろうと、テレビ局に訴える森山会長

このあたりはヒノキの人工林地帯ですが、人工林の林縁は、コナラ、シバグリ、アベマキなどの実のなる大きな木がたくさんあり、今年のドングリがびっしりと実っていました。ドングリは豊作です。

あちこちに清水が流れており、たくさんのカエルや虫が跳びまわっていました。

わたしたちが普段調査しているブナ・ミズナラの奥山原生林は、なぜか、最近、一気に、虫もいない沈黙の森に変化しています。

それと比べたら、このあたりの山の林縁の方が、ずっと生き物たちの命あふれる場所です。このクマが豊能町に何日滞在したのか知りませんが、クマが滞在できる自然が残っている町として、豊能町は誇りを持つべきだと思います。

クマがやって来るだけの豊かな自然が残されていた、すばらしい町豊能町

豊能町役場に入っていく熊森スタッフたち 2014,7,1

イノシシ檻にしかけられていた誘引剤は米ぬかでした。わなにかかったクマは、檻から手を出して周りの小枝等を檻内に取り込み、無邪気に遊んでいる感じだったと、猟友会の方が語っておられました。

この後すぐに麻酔をかけられ、熊森が救出するまでの13日間、真っ暗なドラム缶に突っ込まれた4歳オス豊能誤捕獲グマ 猟友会 提供 (人間ほど凶暴な動物はいませんね)

再びこんなクマが出たら、大阪府は次回から、その場で殺すことにしたのです。命の尊厳など全くわからない人たちが作った、とんでもない間違った方針です。

大阪府の担当者が、クマやクマを放獣することに対する知識がないあまり、必要以上に恐怖心を抱いてしまったことには同情しますが、日常茶飯事としてクマを放獣している隣接府県行政に、クマや放獣の勉強に行くなどして、もっと現場で勉強していただきたいです。残念ながら、大阪府担当者には、クマとの共存に向けて勉強しようという姿勢が見られません。

8月29日 くまもり本部 食品株式会社で環境教育

8月29日(金)に、兵庫県西宮市にあるU食品株式会社の能力開発センターで、若い学生さんたちに環境教育をさせていただきました。

今回のプログラムは、1時間目に授業「森と動物」、2時間目は1時間目の授業を受けて、みなさんで絵をかいてもらいました。

15名の学生の方々は、事前に当協会の小冊子「くまともりとひと」を読んで予習をしてきてくださっていました。

そのためか、学生のみなさんの興味や関心は強く、とてもよく授業内容を理解してくださったように感じました。くまもり紙芝居「どんぐりのもりをまもって」では、涙する学生さんも。大人になっても、子供の時の純粋な気持ちや他者への温かい思いやりの心をを失わずにいる学生さんたちに、授業者一同、感動をもらいました。

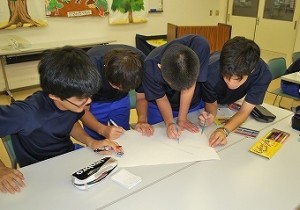

2時間目は「動物たちの棲める理想の森」を描こうという、グループワークです。

1時間目の授業を受けて、学んだこと、考えたことを基に、班に分かれて絵を描いてもらいました。

初めはどんな絵にしようか、学生さんたちはずいぶん悩んでおられる様子でした。しかし、班で描きたいことがまとまってからは、時間いっぱい一生懸命に取り組んでくださいました。

最後は、班ごとに、自分たちが考えた理想の森をしっかりと発表してくださいました。

「人間と動物が仲良くする」「間伐をして、下草の生える森をつくる」等、動物たちが幸せに暮らしていくために、人間が出来ることに着目していた班もありました。

それぞれの班にしかない特徴があり、私たちも楽しく聞かせていただきました。

熊森環境教育プログラムは、森や動物の危機的な現状を伝えるとともに、1人1人の小さな活動が森再生の大きな力になっていくという意識を、みなさんに持ってもらうことを目標としています。

より良い環境教育をめざして、今後も熊森環境教育チームは練習・実践を重ねていきたいと思います。

本部では、毎月第1土曜日午後13時半から例会を開き、練習しています。環境教育をしてみようという方なら、初めての方でも大歓迎。お気軽にご参加ください。次回の本部での環境教育例会は、9月6日(土)です。

U食品株式会社 能力開発センターの皆さん、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

⑩ 8月19日訪問 誤捕獲されたクマ君、もう限界 一刻も早く山に返してやって

- 2014-08-19 (火)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

2か月前の6月19日、大阪府豊能町の山中に設置されたイノシシ罠に誤ってかかってしまった豊能のクマ君。

大阪府初のケース!

大阪府に麻酔をかけられて、気が付いたら、両面が鉄板でふさがれた密閉型ドラム缶檻の暗闇に閉じ込められていた。

ドラム缶の胴体にあけられた小さな穴から、水とハチミツが流し込まれたという。

このドラム缶の中に、豊能のクマ君が閉じ込められている (読売新聞 2014.6.26)

ドラム缶に閉じ込められて12日目の7月1日。

くまもりは、ドラム缶檻からこのクマを助け出してやろうと、秋田県から取り寄せたクマ移送用檻を持って現地に駆けつけた。

ドラム缶檻からこのクマを出すことを渋る大阪府に、動物虐待だとくまもりは訴え続け、長時間の交渉となった。

やっとのことで、次の日、出せることになった。

ドラム缶に閉じ込められて13日目の7月2日。

もうドラム缶檻の中で死んでいるのではないかと思った。

しかし、クマは生きていた!こんな地獄の状況で13日間もよく生き抜いたもんだ。

「このクマ、生きたかったんだね」熊森スタッフがつぶやいた。

クマ移送用檻に移してから、ドロドロに汚れた体を、長い時間をかけて、ホースから出る水道水でていねいに洗ってやった。

ドラム缶檻から出して、きれいに水洗いしてやった直後の豊能のクマ君(まだ麻酔が効いている) 2014、7、2撮影

こんな目に合わせて!クマが死んでしまうじゃないか。

野生動物をこのように虐待して平気な社会は異常であり、大変危険だ。

野生動物に畏敬の念をもたなくなった文明は、自然破壊に歯止めがかからなくなり、やがて滅びる。

水源の森は、クマをはじめとする野生動物たちが維持形成している。

水道水を飲む時、野生動物たちに感謝の気持ちを忘れてはならない。

わたしたちは、豊能のクマ君を一刻も早く、そっと山に返してもらいたくて、沈黙を保ってきた。

クマ君にも、あまり会いに行かないようにしていた。

ひんぱんに会いに行っても、山への放獣は十分可能だが、人馴れしたからもう山に返せませんと言われるのを恐れたのだ。

マスコミ報道は、狭い檻の中でクマは元気にしているという行政発表しか載せない。元気なわけがないじゃないか。

どうして記者さんは自分の目で見に来ないのか。

早く山に返してやらないと、弱っていく一方だ。

自分がこのクマの身だったらと、少し想像してみたらわかる話だ。

いくらがまんしても、移送用の狭い檻でクマが生きられる限界は、とっくに過ぎている。

8月19日、豊能のクマ君を久しぶりに訪問。

ずっと閉められたままになっていた倉庫のシャッターを開け、光と外気を入れてやった。

カビが生えた糞の山を取り除きながら、床を水洗いしようと、ホースの水をかけ始めると、豊能グマ君は、狂ったように糞尿の混じった汚水を飲みだした。

この檻は、クマ移送用檻なので、短時間のクマの収容を想定して造られただけに過ぎない。

水飲み場がない。糞尿の処理ができない。

豊能のクマ君は、この檻から逃げ出そうとしてか、何度も何度も、鉄格子にものすごい勢いで顔面から体当たりしてくる。

鉄格子の間隔は4センチ。鼻だけが飛び出す。

鼻の骨がくだけてしまうのではないかと思うぐらい、全力でぶつかってくる。

こうなるから、野生のクマを檻に入れてはいけないのだ。飼ってはならないのだ。

前足の指から血が出ている。小指が腫れ上がっており、なんだか変だ。

豊能のクマ君は、精神的にも身体的にも、もうこの狭い檻では限界だ。

兵庫県や京都府では、今春からだけでも、もう20数頭の誤捕獲グマを山に返している。放獣率100%だ。

大阪府は、クマ1頭、山に返せないのか。

クマ放獣何百回の専門家も、豊能町の山にクマを放獣することは可能と言う。

これまで、クマを山に放獣して、問題が起きたことは1回もないと言う。

いつまでもこの檻にこのクマを閉じ込めている大阪府の偉い人たちは、このクマの実態を見に来たらどうか。

大阪の府民を代表している全府議会議員に見ていただきたい。

松井知事に見ていただきたい。橋下維新代表に見ていただきたい。

動物虐待以外の何ものでもない。

豊能のクマ君をドラム缶檻から出してやりたい一心で、くまもりが持ってきた移送用檻。

この檻が、豊能のクマ君を狭い空間に閉じ込めてここまで苦しめているのを見て、くまもりは堪えられない。

一刻も早く、生かしたまま、この檻から、豊能グマ君を外に出してやってほしい。

移送用檻の掃除を終え、餌を与えた。

やっと探し出して持って行ったマテバシイの早熟ドングリを与えると、豊能グマ君が、カリッと音をさせて食べた。

目と目が会った。まだ生きている。

マテバシイのドングリを食べた、クマ移送用檻に収容されている豊能のクマ君 2014.8.19 撮影

注:熊森は、このクマ君が、大阪府によって秘密裏に殺処分されるのを恐れて、これまで情報を出さずに来ました。しかし、もう限界なので、少しずつ情報を出していこうと思います。

くまもり自然農田んぼ 生きもの調査 7月21日の調査風景

- 2014-07-21 (月)

- _自然農

先月、兵庫県豊岡市但東町にある、くまもり自然農田んぼにて、毎年恒例の生き物調査を実施しました。

普段お世話をしている田んぼの小さな動物や植物を調べることで、身近な自然について学ぶことが出来る良い機会です。

参加者は全部で14名。田んぼの中、溝の中、池の中、周辺の草むら等に分かれて調査をします。

今回は生き物調査の常連さんや、生き物のエキスパートの方々ばかりで、とても心強いです。

今回は3名の小学生が参加してくれたのですが、子どもならではの目を働かせて、次々に生き物を見つけていきます。

今ではあまり見かけなくなった、自然に遊ぶ子どもの風景に、胸が暖かくなりました。

今回の調査で、約200種類もの生き物を見つけることが出来ました。

小さな生き物たちの息遣いに、耳を澄ませながらの作業は、

暑さを忘れて夢中になれるものでした。

日差しの強い中での活動となりましたが、皆さま、お疲れ様でした。(SY)

8月のドングリの充実度

- 2014-08-19 (火)

- くまもりNEWS

まだ実が青いのに、集落近くの柿の木にクマが来ています

地域によって違いますが、兵庫県但馬地方にあるこの集落の裏山では、7月28日に行くと、まだ実が青い柿の木に、今年ももうクマの爪痕がついていました。7月2日に調べた時には、付いていませんでした。いつきたのでしょうか。7月29日から8月13日まで自動撮影カメラをかけてみました。

8月13日に行くと、7月31日の早朝にやってきた若そうなかわいいオスグマの動画が撮れていました。8月1日の夜にも、クマが撮れていました。

7月31日早朝自動撮影

クマが、実り調査に来たのかもしれません。青い実をかじって味見したかもしれません。8月13日に行くと、かじられたような跡がある青い柿の実が、柿の木の下に落ちているのが見つかりました。柿の木には、青い柿の実がたくさんついたままでしたから、クマは、まだ柿の実を食べないことにしたのだと思います。

8月13日撮影

8月13日撮影

8月2日から13日までの約2週間は、クマが撮れていませんでした。このクマは、広い範囲を歩いて、他の柿の木々の実りを調査して回っているのでしょうか。

次にこのクマが、この柿の木を再訪するのは、いつでしょうか。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ