くまもりNews

これはおかしい!環境省鳥獣保護業務室が大学等で若者たちに狩猟者の養成講座を次々と企画

環境省鳥獣保護業務室が、「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を全国9箇所で企画し、今年度第1 回目を栃木県宇都宮大学で平成25年8月3日(土)に開催するそうです。

狩猟の魅力まるわかりフォーラム(栃木県)の開催について(お知らせ) <環境省>

若手ハンターによるトークセッションやジビエ料理の試食、ハンティングの模擬体験(実弾の入っていない模擬銃使用)ができるワークショップブースの出展など、狩猟が持つ魅力や社会的な役割を実感できる内容だそうです。参加無料、事前申込み不要となっていますが、私たちの税金で行われるものです。

☆

野生鳥獣を殺すことの楽しさをわが子に教えてほしいと願っている国民が、いったいどれくらいいるでしょうか。ほとんどいないと思います。民意とまったくかけ離れたことに、税金を使うのは大問題だと思います。

☆

環境省だけは、野生鳥獣にやさしい気持ちを持って、野生鳥獣の声を代弁し、野生鳥獣の命を守るところであってほしいと願います。

なぜなら、農水省を初め、今や日本の行政は、戦後、自分たちが野生鳥獣の生息地をどれだけ壊し奪ってきたかを棚に上げ、野生鳥獣が人里に出てきたから害ありと敵視して、殺そうとするばかりだからです。

たった一つだけでも、この国に、野生鳥獣の立場に立って考え発言する部署を残しておかないと、人と野生鳥獣の真の共存などありえない国になると思います。

☆

残念ながら、環境省は、1999年から、「鳥獣保護管理」という訳のわからない日本語を造語して、鳥獣の命を守るのではなく殺すことへと、年々業務移行してきました。バックに、環境省をその方向に動かす大きな力があることも実感しています。

☆

殺すということは、相手の全存在を否定することです。国民の大部分は野生鳥獣に同じく生きとし生けるものとしてやさしい気持ちを持っています。

野生鳥獣への共感は、人間として誰もが持って生まれる本能でもあります。特に、こどもたちはみんな、生き物が好きです。スポーツや遊びとして野生鳥獣を殺すことを若い人たちに教えることは、野生鳥獣の命に対する畏敬の念を失わせ、日本文化を根底から変えてしまうものであり、私たちは到底認められません。弱者は殺してもいいという考え方は、必ず人間社会にも弱い者いじめをもたらします。

☆

当協会は、野生鳥獣を遊びやスポーツで殺すことを、国が子供たちに教えるべきではないと考えます。

☆

そうするしか生きるすべがなかったかっての東北のマタギと、スポーツハンターやレジャーハンターは、まったく別物です。少なくとも、環境省が「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を開催することだけはやめてください。

地方自治体も含めて、鳥獣の保護業務を行う部署を、行政内に必ず一か所だけでも作ってください。野生鳥獣もこの国の大切な国民です。

野生鳥獣による農作物被害対策としては、奥山に動物の棲める森を復元・再生して、棲み分けを復活させる方法で解決してください。

野生鳥獣に優しい解決法が一番すぐれているのです。

7月6日 2回目の環境教育例会を開催しました

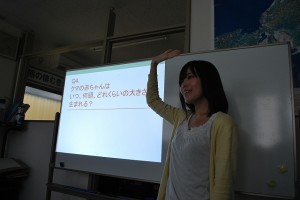

7月6日(土)に、2回目の環境教育例会がありました。13名の方がご参加くださり、スタッフを入れると総勢17名!本部事務所の会議室がいっぱいになりました。

今回は、みんなで環境教育の幼児から小学校低学年向けの授業をやってみました。各々、台本を片手にお姉さん役やクマのツッキン役などに挑戦。

次は、熊森青年部がつくった紙芝居を読みました。みんな元気ないい声です。

後半はクマのことを知ろうということで、クマに関するクイズやレクチャー。クマの意外な生態やビデオ映像に、一同、驚きの「へえ~!」の連続。クマにちょっと詳しくなりました。

今後は、既存の授業プログラムのブラッシュアップや、新しい授業・教材の開発、環境教育の実施先の開拓などもする場にしていきたいと考えています。

次回は森のことを中心に学びます。環境教育チーム用のネームプレートも企画中。月1回で例会をしていく予定です。ご関心のある方は、お越しください。ぜひいっしょに環境教育しましょう!

本部・石川県支部 白山トラスト地及び周辺の調査に入る 6月29日

6月29日、本部8人と石川県支部8人は、研究者と共に白山トラスト地22ヘクタール及びその周辺の山の調査に入りました。

当日は天気も良く、前回の岐阜県の奥飛騨トラスト地に続いて下層植生が生い茂り、多様性豊かな森を見ることができました。

トラスト地は、極相林に近い森です。100年たってもこの景観が保たれます。それぞれの遺伝的な木の高さをもった木が生えており、高木層、亜高木層、低木層、草本層という形できれいに光配分ができているので、一面が緑色でした。

この山にはまだシカが入っていないこともあり、兵庫県ではもうほとんど見ることができないシカの大好物ハイイヌガヤの群生があちこちに残っていました。

奥飛騨ではほとんど確認できなかった虫たちの食痕が、ここ白山では驚くほど多くの葉に見られました。

しかし、この時期は蝶々がたくさん飛んでいる時期であるにもかかわらず、ほとんど飛んでいませんでした。やはり、昆虫が豊かに生息しておれる状況ではなくなっているのかもしれません。

クマが大好きな桑の実がたくさん実っていました。夏の木の実はクワぐらいしかなく、クマにとっては貴重です。

今回、石川県支部スタッフの皆さんが、大雨の中で事前に調査をしてくださっており、みんなで今年のクマハギを見ることができました。白い部分がクマの歯跡です。

ここにはササも多く生えていましたが、奥飛騨トラスト地でも一斉開花が始まってきているので、10年後にこのササが残っているかどうかは、研究者の先生にも分からないということです。

白山連峰にはまだクマが住めそうな場所がたくさん残っていると感じ、安心しましたが、地球温暖化や、酸性雨、農薬関連の化学物質などによって、地球環境が激変していっている今、10年後にこの森がどうなっているのかという気がかりも残りました。

また、白山では、場所によっては、2005年あたりから、ミズナラなどの広葉樹の巨木の枯れがすさまじく、森が消えてしまうんだろうかと心配していましたが、今回調べてみると、更新稚樹があちこちで育ってきていました。自然界はすごいです。

8月4日(日) くまもり本部原生林ツアーのお知らせ

- 2013-07-04 (木)

- お知らせ(参加者募集)

くまもり設立以来毎年実施している原生林ツアー。

ご好評により今年も実施することが決まりました。詳細はこちら(チラシ/PDFファイル)よりご覧ください。

若杉原生林は日本にはもうわずかしか残されていない原生的な森です。杉やヒノキの人工林とは違い、普段はなかなか見ることのできない豊かな森。初めての方がこのような成熟した森を体験すると、森に対するイメージがきっと一変することでしょう。是非この機会にこの豊かな森を体験していただきたいと思います。

先着40名。多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。

6月27日 北大阪地区、小学校4年生に環境教育

北大阪地区では、小学校4年生2クラス合計55名に、今年も環境教育を実施させていただくことができました。

会員のハーモニカ演奏(森のくまさん)にのって生徒たちが入室、手拍子も起こり良い雰囲気で環境学習「日本の森と動物・紙芝居(どんぐりのもりをまもって)」が進められました。子どもたちとの一体感が45分間保たれ、すばらしい公演となりました。ナレーターの質問に対する子どもたちの反応は良く、みなさん活発に手を上げて答えてくれました。子供たちがツキノワグマのツッキンに親しみを感じたようで、触らせてほしいと希望があり、生徒の退出時に生徒全員とツッキンとのタッチが行われ、参加者の皆が心温まる思いで環境教育を終えることが出来ました。

今回の環境教育には12名の会員さんが参加してくださいました。練習と工夫を出し合って、よい環境教育ができたと思います。

お世話くださったみなさん、参加してくださったみなさん、ありがとうございました。(くまもり北大阪地区地区長)

6月23日 岡山県支部総会

岡山県支部総会は、JR岡山駅のすぐ近くにある、会員が管理されている建物で持たれました。岡山県支部の例会は毎月ここで夜7時から持たれているのだそうです。便利だし広いし、本当に恵まれていると思いました。希望者には、おいしいお弁当が安く買えるようにもなっているのだそうです。仕事帰りに寄ってくださるといいですね。岡山県支部は、これから組織化を進めていかねばならない、まだこれからの支部だということです。

森山会長の記念講演は、「初めての自然保護」という題で、町内に残された自然を守ろうと住民みんなで立ち上がり、隣町のすばらしい町内会長さんの指導で、初めて無茶な開発を止めることに成功した約30年前の体験談でした。一般国民は無力なようだが、正論で数が多いということは、実はすごい力を発揮します。声をあげる。集まる。力を合わせる。これがいかに大きな力になっていくか、集まられた方々に会長は熱く語り続けました。みなさん、笑い、集中し、食い入るように聞いておられました。

第2部は、岡山県支部の里山整備を通した実践活動が報告されました。自然から離れて暮らしている子供たちを、どんどん里山整備活動に呼び込んで、すばらしい環境教育をされていました。

会員の中には、人工林でびっしり埋まった地域の山を3.7ヘクタールも個人で買い、9割間伐を施して自然林に戻しつつある方がいました。こんな会員がおられたのか。感激でした。

また若い男性や女性のボランティアグループが、土日に奥地に通い、地元の方々と仲良くなって、地元の方々の山をきらめき(皮むき)間伐したり、チェンソー間伐したりさせてもらっている事例が、2例も発表されました。何とか間伐を広め、下草の生える山に戻そうと、汗を流している若者たちに悲壮感はなく、大上段に構えず、とにかくみんなで楽しもうという感じで仲間を集めることに成功しているようでした。若い人たちに拍手。

先週の福岡県支部で出会った人たちに続き、岡山県支部で出会った人たちもまた、未来への責任感で集まり、語り、動こうとしているすばらしい大人たちでした。お互いが出会うことで、こんなに真剣に、未来のこと、地球のこと、生き物たちのことを考えて生きておられる方たちがいたとわかっただけでも、元気をいただき、勇気が湧いてきました。孤立しておられるくまもり会員のみなさんが、まだまだ全国にたくさんおられます。どうか、勇気を出して、集会に出てきていただきたいと願っています。また、各地域のリーダーのみなさんは、集まってくださった方々が大きな元気を得て帰れるような楽しくてためになる集会企画を、がんばって作り上げてください。

6月22日 本部 太郎と花子のファンクラブ 夏に備えてのよしず張り

- 2013-06-27 (木)

- 太郎と花子のファンクラブ

6月16日 北九州市での会長講演会

福岡県支部は、当協会の支部の中でも大きな支部で、皮むき間伐などの活動も盛んです。福岡県支部には、事務所もあるし、アルバイトスタッフも1名います。

戸畑駅前の会場には、大勢の方が来てくださいました。半分は、初めて参加された方々でした。福岡県支部はこれまで、何度も会長講演を企画してくださってきましたが、3・11以降は途切れていました。

収束のめどが立たない福島原発、放射線量が高くて入れなくなっている関東以北の山々、自然保護運動に取り組んできた人たちには、これからもうどうしていけばいいのかという閉そく感もあります。

そんな中、元気の出る話をということで、持たれた講演会でした。会長は、何とかみんなを励まそうと、元気の出る話を一生懸命探して話しました。みなさん最後まで一生懸命聞いてくださいました。

後半は、顧問の平野虎丸さんとの対談です。

今、日本の山は、戦後、人がスギやヒノキを密に植えたまま放置したことによって、木が多過ぎて大変なことになっています。

なぜ大雨が降ると九州の山が崩れ出すようになったのか、なぜ<植えない森づくり>がいいのか、代々林業家の家に生まれ、ご自身も数十年にわたって山にかかわってこられた平野さんのお話は、最高の説得力を持っています。

人間が手を入れ続けないといい山にならないと思い込んでいた人たちが、目からうろこでしたと驚いておられました。

<大雨でも崩れにくい山=生物の多様性が保たれた山=保水力抜群の豊かな山>を取り戻すためには、国にお願いするだけではなく、市民が声を上げ動き出さねばならないということで、二人の話が一致しました。官のできないことは民の手で、民のできないことは官の手で。

講演会後の懇親会には、予想外に多くの方々がご出席してくださり、座席、飲み物、お菓子などが大幅に足りなくなるという嬉しい悲鳴でした。いろんな方が、お話くださいましたが、どなたのお話も、胸を打つもので、本当に元気をもらえました。ここには一生懸命生きておられる方たちが集まってくださっている。自分さえよければいいのではなく、未来に責任を持って生きたいと思っている人たちが集まってくださっていると感じました。なんと素晴らしい仲間たちなんだろう。良き友を得て、信頼できる仲間たちと共に人生を送れたなら、人生に100%成功したことになるという言葉を思い出しました。

確かに、元気が出ない今日の日本ではありますが、心ある人たちが集い、民主主義国家を形成する国民のひとりとして、この国、世界、この地球にどう向き合っていくのか語り、信念に基づいて行動するときなのだと思いました。他生物のために、次世代のために、地球環境保全のために。

準備してくださったみなさん、音楽やゲームで場を盛り上げてくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

この後、会長講演は、6月岡山県、7月東京都、8月熊本県、10月広島県、千葉県、11月栃木県、来年1月愛知県、山梨県と予定されています。みなさんの地域でも、ぜひ、熊森会長講演会をご企画ください。今後は副会長も講演していきます。

6月15日16日 奥飛騨トラスト地ツアー下見 本部・岐阜県支部

岐阜県支部が7月6日・7日に予定している奥飛騨トラスト地ツアーの下見に、本部と支部で出かけました。

15日はあいにく雨でしたが、林床が下草によって、一面緑のじゅうたんに覆われたように美しかったです。ここには、シカがまだ入ってきていないということでした。針葉樹林でも、広葉樹林でも、最近は下草の消えた茶色一色の林ばかり見ていたので、久々に下草に覆われた林を見て感動でした。

同行してくださった先生が、この山の植物の葉には、この時期なのに虫が食べた跡がさっぱりないと危機感を募らせておられました。ぼくたちは、あちこちの葉が穴あきになっているような、虫がいっぱいいたころの山を知らないので、先生が言われるまで、どの葉っぱにも虫の食み跡がないことを疑問に思いませんでした。虫がいなくなると他の生き物たちも生きていけなくなります。2日間調査しましたが、動物の糞をほとんど見つけられませんでした。もう、この森も動物がいなくなっているのでしょうか。どうしてこんなことになったのかわかりません。

16日はありがたいことに、良いお天気になりました。

写真中央の谷から左が、トラスト地で、稜線の向こう側までトラスト地は続いています。

焼岳から流れ出た土石流の跡がはっきりとわかります。その上には、今、ヤマハンノキがびっしりと生えています。トラスト地と焼岳は本当に近いです。写真右最奥の茶色の部分が焼岳です。

写真左奥の針広混交林は、原生林で、ここは国有林です。トラスト地はかつて1回だけ伐採されたことがあるそうですが、今後は手つかずで永久保全しますから、100年後にはこの国有林のように最高に豊かな森になっているということで、楽しみです。

ササが一斉開花しているところがありました。この後どうなっていくのか定点観測していきたいです。山の下の方はチマキザサですが、上の方はチシマザサでした。この2つは花の色が違います。さて左と右、どちらがチマキザサの花でで、どちらがチシマザサの花でしょうか。

答えは、左の赤褐色がチマキザサで右の緑色がチシマザサです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ