昨年、NHKのEテレで放映された、熊森群馬県支部が登場する番組を見られた、イエローストン在住アメリカ人研究者が、4月18日、熊森本部を訪ねて来られ、大変有意義な意見交換の場が持てました。

母子グマの写真撮影など、アメリカでのクマの生息推定数の出し方が、とても興味深かったです。アメリカでは、クマに負担を与える調査法は良くないとして、クマに触れない方法で、クマの糞などからDNAを大々的に割り出して生息推定数を出したりしているということでした。(糞の中には、腸の細胞がたくさん含まれている)。発信器を付けるのも、クマに負担を与えるので、できるだけしないということでした。

もしそうなら、日本人の研究者たちが、クマを捕獲し、クマに時には死ぬような耐えがたい負担を与えて、生息推定数を出したり研究したりしている現状は、国際的にも、研究者の倫理観を喪失したもので、もっと強く批判されねばならないだろうと感じました。

四国の半分の面積のイエローストーン国立公園ですが、一時は8000万頭のバイソンを25頭にまで殺し尽くした間違った歴史を持っているそうです。大反省の上に立って、国を挙げて、自然保護策に転換した結果、今ほど動物たちが増えてよみがえった時代はないということで、ヒグマに関しては、600頭ぐらいいると思うと、喜ばれていました。(150年前に戻せた)。ツキノワグマ(アメリカクロクマ)は、あまりに多いので、何頭いるのか数えてみようと思う人はいない。

クマの平均寿命は、イエローストンでは、6か月だそうです。クマが繁殖力の弱い生き物であると言われる所以がわかります。

以前、アメリカでは、クマなど野生動物は殺す対象だったそうですが、今はすっかり国民の価値観が変わって、共存する対象になっているということです。ヒグマもツキノワグマ(アメリカクロクマ)も、民家のすぐ近くまできても許されるようになり、今ではともに暮らしているそうです。

今後ともいろいろと情報交換していきたいと思いました。

最後に、「アメリカのニューヨークタイムズやワシントンポストなどのマスコミから得られる情報を見ている限りでは、日本人は、福島原発大事故から何も学ばなかったことがわかる。世の中が変わるチャンスだったのにと、アメリカ人としてはがっかりだ。放射能汚染水は今も毎日出っ放しで、一体どうなっているのか。民主主義国家なのだから、国民が責任だ」と、はっきり言って帰られました。

以下(2013年4月14日 読売新聞より)

早池峰山をシカ食害から守れ

高山植物の宝庫として知られ、花巻、遠野、宮古の3市にまたがる早池峰山(1917メートル)を、ニホンジカの食害から守ろうと、林野庁東北森林 管理局が危機対応マニュアルを初めて作成した。シカによる高山植物の食害は全国的に広まりつつあるが、大きな被害が確認されていない段階で、未然防止を目 的にマニュアルが作成されるのは珍しく、関係者は「早池峰を全国のモデルケースにしていければ」としている。

同局では、住民から「早池峰山の山奥でシカが散見されるようになった」との情報を得て、2011年度に早池峰山周辺でシカの生息密度調査などを実 施。高山植物が多い核心部を取り囲むように広範囲にシカが生息していることが分かり、12年度の調査でも同様の傾向が確認された。

シカは爆発的に増加することが知られ、南アルプスなどでは、姿が目立つようになって数年で植生に壊滅的な被害が出ている。

早池峰山でも今年2月、危機感を募らせた県内の自然保護団体が、地元猟友会に周辺での有害駆除を要望するなど、対応が迫られていた。

マニュアルでは、早池峰山周辺(1区画当たり2キロ×2キロの150区画)を、四季を通じてシカの侵入を阻止すべき「保全区域」(37区画)、越 冬地として生息することを阻止すべき「シカ排除区域」(36区画)、個体数ゼロを目標に数の低減を図るべき「シカ低減区域」(77区画)の三つに分類。生 活痕や食痕、目撃情報などにより6段階の危機レベル(0~5)で判定し、各段階における基本方針と対応策などをまとめた。

保全区域は、貴重な高山植物や天然林がある「森林生態系保護地域」全体をカバーする形に設定し、主にその周囲2キロをシカ排除区域とした。植生が回復困難な状態に陥るのを避けるため、各区域ごとに回避すべきレベルも設定した。

マニュアルに基づき判定すると、保全区域の59%(22区画)が、既に同区域が回避すべき「レベル2」に達しており、有効な対策をせずに数年間放 置すれば、一部で草本類の群落が壊滅的なダメージを受ける可能性があると指摘した。理想とする「レベル0」に該当する区画は、各区域ともゼロだった。

同局では今後、有識者や、県と周辺自治体の担当者を交えた「早池峰シカ危機管理委員会(仮称)」を発足させ、マニュアルを元に、越冬地での捕獲など効率的な管理手法などを検討していく方針。

マニュアル作成に携わった森林総合研究所東北支所(盛岡市)の堀野真一・生物多様性研究グループ長は、「これまでは早池峰がどのぐらい心配な状況 で、何をやっていけばいいのか、具体的に示すものがなかったが、マニュアルができたことで関係者が共通認識も持って対策に取り組むことができる」と話して いる。

<熊森から>

確かに、わずかに残された原生的自然林にまでシカが入り込み、あっという間に下草を食べ尽くしてしまうようになってきた。そうなると、もう奥山にクマを初め、多くの生き物たちが棲めなくなる。当協会も、原生的自然林から自然植生が完全消滅しないように、今年から、防鹿柵の設置を予定している。早池峰山を、どのような方法でニホンジカの食害から守ろうとしているのか。シカを殺さない方法で対処する取り組みの研究を望む。

以下、熊森顧問橋本淳司氏の週刊「水」ニュース・レポート (2013年4月10日) より

東京電力福島第一原子力発電所の 「地下貯水槽」から汚染水が漏れています。5日夜、貯水槽7ヶ所のうち、2ヶ所で漏水が判明。 別の貯水槽への移送作業が進められているものの、 9日午後、移送先でも汚染水漏れの可能性が発覚し、 東電は移送作業を停止しました。

「地下貯水槽」は、 ポリエチレンなど3層のシートで汚染水を管理しています。 安全性の高い鋼鉄製タンクに移すべきとの要望もあるが、 物理的な容量不足のため現実的でないという声が多いのです。 そうしたなか、地下水の流入などで、 汚染水は毎日400トンのペースで増えています。

原発事故から2年が経過し、 報道量も少なくなり、世間の関心も薄れています。 あたかも事故は収束したかのような空気が広がっています。 今回のような事故が起きても、 「まったく東電はどうしようもないな」とか、 「東電じゃ、しかたないよね」というような、 東電を許容したり、東電のミスに慣れるような 声が多いのも気になります。

実際には、核燃料の冷却は綱渡り状態であり、 いまだに適切な対策が打てず、 試行錯誤の状態が続いています。 そして、 その間、汚染水は福島の地下へ浸透、 あるいは太平洋へ流れ出し、 周囲への汚染は広がり続けています。 もっと真剣にこの問題に向き合う必要があります。

厳しい状況をどう打開すべきか、 朝日、毎日、読売、産経各紙の論点をまとめてみました。 原発への姿勢の異なる各紙ですが、 原発廃炉工程を東電だけで進めるのは不可能であり、 国や規制委の関与強化を共通して求めています。

衆院の原子力問題調査特別委員会で8日、 国会事故調査委員会の黒川清元委員長が 「事故は明らかにまだ収束していない」と述べています。 その通りなのです。 事故はまだ渦中にあり、 きちんと考えれば、 最悪のシナリオを進む可能性もあるのです。

原発推進、原発反対かどうかの議論はここでは別にして、 客観的、科学的な判断として、 福島第一原発の事故は収束していないという認識を、 日本人は共有すべきでしょう。

東電、政府、原子力規制委員会は、 福島第1原発は、まだ事故の渦中にあるという認識に立ち、 事故収束への道筋を早急に示してほしいものです。

今回の会報発送作業には、2日間で30名の会員さんが、ボランティアで駆けつけてくださいました。市民団体のすばらしさです。本当にありがとうございました。(写真は、会報発送風景)

兵庫県西宮市では、今年4月1日、早や、桜が満開でした。あまりにもきれいなので、本部スタッフ一同、急遽、近くの公園に出かけて、桜を見ながら昼食をとりました。今年の桜は、4月9日の小中学校の入学式までも、持ちそうにありません。

兵庫県北部の豊岡市では、今年、3月9日に最高気温が25度を超える真夏日を記録しました。やはり地球温暖化なのだろうかと一瞬思いましたが、よく考えてみると、去年は寒い春でした。

よく行く山には、4月になっても70センチの雪が積もっていたことを思い出しました。

3月28日(木)、第6回森再生活動を実施しました。今回の参加者は本部6名、京都府支部6名、計12名で、京都のトラスト地の整備(苗木の防護ネット再設置、間伐)をしました。雨の予報がでていたのですが、みんなの想いが通じたのか、雨はほとんど降りませんでした。

作業の準備をしてから、まず、はじめに、トラスト地入口にあるシンボルツリーのカツラの木の直径を測りました。メジャーをぐるーっと回してみると、なんと幹周りが6mもありました。今や、このような巨木は森から次々に伐採され、減少する一方です。このカツラの木は、永久保全していこうと思います。

カツラの直径を測っている様子 ↓

午前中は、冬期に外しておいた苗木保護ネットの設置作業をしました。このトラスト地に植樹した苗木は、京都府支部の方たちが、一本一本大事にしてくださってます。

シカよけネット設置の準備をしているところ ↓

昼食の様子。 ↓ 本部と支部の楽しい交流の場となりました。

午後は、ヒノキの人工林箇所に移動し、間伐をしました。この日も京都府支部の方が発明した間伐補助器具のアシストくん、かけるゾウが大活躍しました。

伐倒方向を簡単に確認できるアシストくん ↓

↓ 高い位置に楽にロープをかけることができるかけるゾウを使用している様子

記念撮影。みなさんお疲れさまでした。

今年は京都京北トラスト地の間伐計画を立て、本部・支部で協力して整備をすすめていきたいと思います。

追加

土壌酸性度・・・ここのヒノキ林の土壌酸性度を測定すると、pH4.2でした。驚きました。これはひどい。

兵庫県戸倉トラスト地でも、先日測定してみましたが、pH6.2でした。京都と兵庫、同じpHの酸性雨が降っているはずなのに、場所によってここまで違うのはなぜか、わかりませんでした。

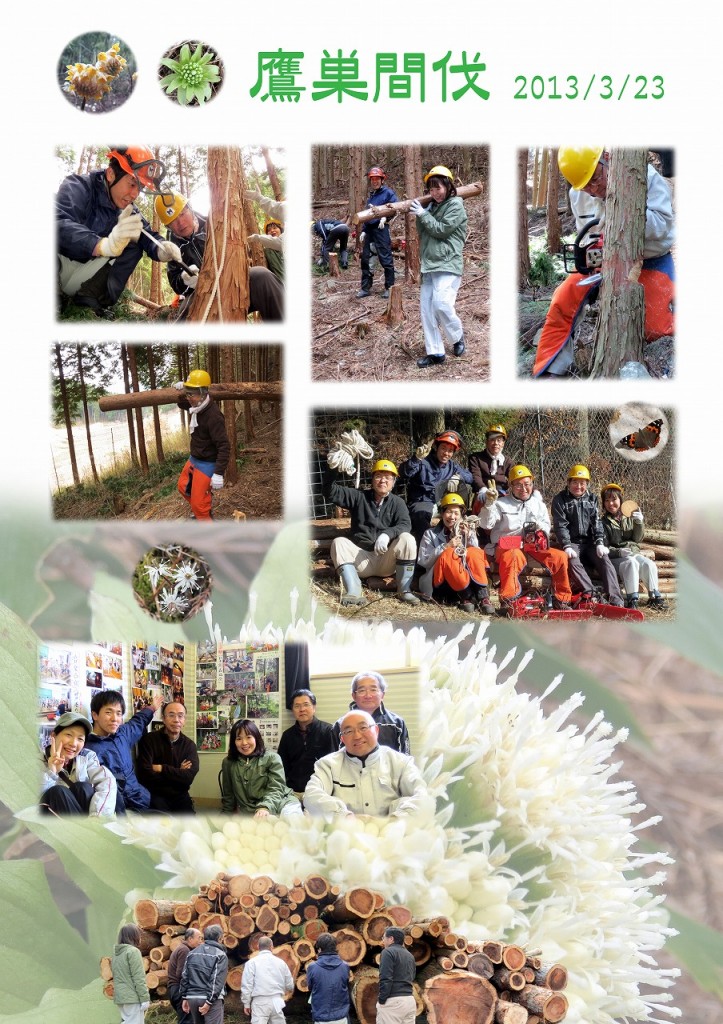

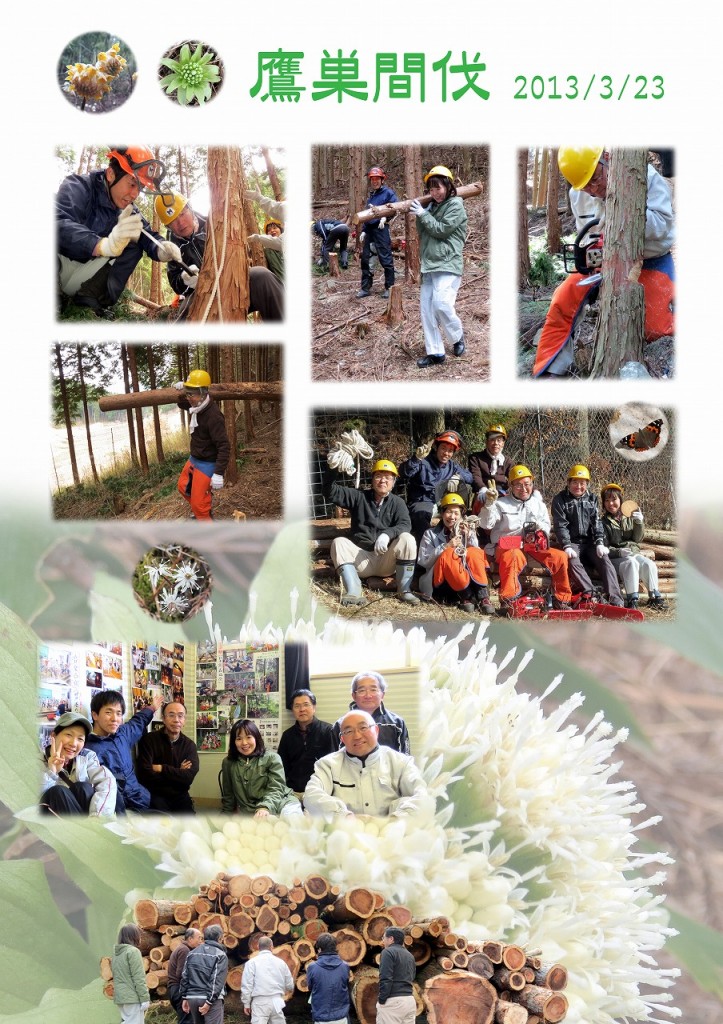

3月23日(土)、2013年度-第5回森再生活動を実施しました。前回は積雪があり、とても寒い中での活動でしたが、この日はすっかり雪はなくなっていました。春が訪れ、いよいよ森再生シーズンの始まりです!

新規参加の方が2名おられたので、地元の協力者の方が地元のことや、山林について丁寧にお話してくださいました。

間伐も、伐倒方向の選定、受け口、追い口の入れ方等、しっかり基本からスタートしました。ヒノキを伐倒、枝払い、搬出、林内整備とスムーズに作業が進み、今日この現場の間伐作業が完了しました。

みなさんのご協力のおかげで無事故で、無事に作業を終えることができました。ありがとうございました。

うれしいことに、地元の公民館で、熊森ボランティアチームによる森再生活動が紹介されていました。

森再生活動を通して、郡部の人たちと地元の人たちが交流し、助け合い支え合って、地域の森や動物を守っていく。このような活動を、もっともっと全国に広めていきたいと思います。

神戸市垂水区旭ヶ丘のpupaという喫茶店の2階で、4月6日まで、森林組合に勤めている若者が間伐材で作った椅子の個展をしているという情報がありました。

普段は目まぐるしい日々を送っているため、このような情報が入っても、出かけていくことはほとんど不可能なのですが、たまたまめずらしく時間が空いたので出かけみました。

間伐材を製材して板にし、椅子を作ったのかと思っていたら、そうではありませんでした。製材はせずに、柱をとったあとの使われることのない切株の部分などを、くり抜くなどいろいろと工夫して、椅子にされていました。どれも、世界に1つしかない椅子です。製作者は、美大出ということで、納得しました。スギやヒノキの香り、素材のままの木、なぜかとても心安らぐ空間が、そこにはありました。

座ってみると、なぜかとても座り心地がいいのです。林業の話などいろいろ興味深く聞かせていただいているうち、気が付くと、1時間以上も気に入った椅子に座っていました。全く疲れない椅子でした。ホッとする空間で、ホッとする時間が持てました。お近くの方は、のぞいてみてください。

感想を書く場所に、熊森小冊子が積まれていて、1冊100円で売られていました。森林組合に勤めている人が、そして、会員でもない人が、小冊子を気に入って広めてくださっているのを知り、うれしかったです。

くまもりスタッフのみなさま

いつもお世話になります。桜の開花も始まり、ますます春めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今年最初の会報(くまもり通信75号3月31日発行)の発送作業が、4月3日(水)から始まります。宛名シール貼り、封入等の作業で大忙しになります。

ご都合のつく方は是非お手伝いに来てください!!なお、すでにご参加のご連絡をいただいてる方以外の方はお手数ですがご参加の日時をお知らせいただければありがたいです。みなさまお忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

作業日程:

4月3日(水)~5日(金)の3日間

毎日10時~19時でご都合のよい時間帯

於:くまもり本部事務所3階

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ