くまもりNews

クマと人 すみ分けを 東京都あきる野市 生息環境保全へ初植樹 ヤマグリ大苗9本

2013年3月21日

|

ヤマグリの苗木を植樹する参加者ら=16日、あきる野市内の山林で(市提供) |

|

野生動物の人里への出没が問題となっている中、あきる野市はツキノワグマの生息環境を守ろうと、越冬時に餌となるドングリを増やす試みを始めた。 今月に入り、市内の市有林で、ドングリのなる木の最初の植樹を行った。市の担当者は「人間と野生動物がすみ分けられるように、山林の環境を整えたい」と話 している。 (小松田健一)

市環境政策課によると、市内ではツキノワグマやニホンジカ、ニホンカモシカなど大型動物の生息が確認されている。このうち、ツキノワグマは昨年秋から年末にかけて、旧五日市町地域の住宅地で目撃が相次ぎ、わなにかかった子グマ一頭を捕殺処分した。

ドングリの不作が原因とみられるため、市は人里への出没を防ぐには、生息域で十分な量の餌を確保できるようにすることが必要と判断した。ドングリを生み出す樹木は複数あるが、成長が早く、年によって量に大きな差が出ないヤマグリを選んだ。

今月十六日、市の森林レンジャーや職員、地元ボランティアら約三十人が、檜原村との境に近い市西部の市有林にヤマグリの苗木九本をそれぞれ間隔をあけて植えた。苗木はある程度成長しており、今秋には最初の実をつけるという。

「森林レンジャーあきる野」の杉野二郎隊長(57)は「クマが人間とかかわることなく静かに暮らせるように息の長い活動にする」と、春と秋を中心に今後も植樹活動を続ける方針を示した。

ツキノワグマの生態に詳しい長野県環境保全研究所の岸元良輔自然環境部長は植樹の効果を認めたうえで、クマが見通しの良い場所を嫌う習性をもつことから「森を間伐して山中に見通しの良い場所を作り、クマが人里へ出にくい環境をつくることが重要」と指摘した。

<熊森から>

記事を読ませていただき、うれしく思いました。今回の植樹は、あきる野市で昨年末に捕殺された痩せた子グマの供養になったと思います。動物のため人のため、奥山のスギやヒノキを伐って、広葉樹にどんどん植え替えていってもらいたいです。

当協会も、以前は一番根付きやすいという3年苗を植えていましたが、雪やシカにやられるので、昨年からは実のなる木の大苗を植樹しています。

3月15日 お寺の涅槃会で、会長講演

兵庫県加古川の上流域にあるお寺に、呼んでいただきました。以前、訪れたどなたかが、熊森小冊子を置いて行かれたそうで、住職さんがそれを読まれて、呼んで下さったのです。お寺の裏の人工林は、実生のスギだそうです。間伐して、きれいな花の咲く卯の花などを植えられたそうですが、なかなか人間の思う通りにはならず、うまく根付かないと言われていました。

この日は、涅槃会と言って、お釈迦様がなくなられた陰暦2月15日(現在は、3月15日)に、涅槃図を掛けて、全国のお寺でお釈迦様の遺徳追慕と報恩のために、法要が持たれる日なのだそうです。会場には、明治時代に描かれたという巨大な涅槃図が掛けられていました。写真に撮ってもいいですかと、住職さんにおたずねしたら、どうぞと言ってくださいました。

それにしても、見事な涅槃図でした。雲に乗って駆けつけたのは、お釈迦様のお母様に当たるマヤさんだそうです。息子が死なないようにと、不老不死の薬が入った袋を投下したのですが、お釈迦様は、念力で、その袋を、近くのシャラノキの枝にひっかかるようにし、自ら薬を受け取らす、そのままお亡くなりになられたのだそうです。そこから投薬という言葉が出来たと住職さんに教えていただきました。

私たち熊森が非常に関心を持ったのは、お釈迦様が亡くなられたのを知って、たくさんの生き物たちが嘆き悲しみ、集まってきているようすが、絵の下半分に描かれていることです。これは、お釈迦様が、全ての生き物たちにやさしいきもちで接しておられたからだと思います。ようく見ると、ゲジゲジのような虫まで描かれてありました。当時は、現代のような生態学は発達していなかったでしょうが、すべての生き物たちを大切に思い、この地球上で共存すべきという思想を、お釈迦様は持たれていたのだろうなと感じました。

この日集まられた80名の檀家の方は、みなさん農家だということでした。この町は人工林率が数十%と高く、クマこそ棲めませんが、シカなどの獣害に悩まされているということでした。熊森の全生物と共存すべきだという話を聞いて、怒って、席を蹴って帰られる人が出るのではないかと心配しましたが、みなさん、反対に、うなづきながら90分間の話を聞いてくださいました。ありがたいことでした。

質問会の時、近くの川の水が、近年、どんどんと減ってきているのを心配しておられた方が、行政に訴えたがはぐらかされたとして、熊森の活動に理解を示してくださいました。ここは加古川の上流なので、今後、下流の人のためにも、放置人工林をなんとかしないといけないと思われたそうです。下流の人達にも思いを馳せていただき、お心の広さを思いました。官も頑張ってほしいですが、官のできないことは民の手で。国や林野庁を責めるのではなく、官も民も全国民が戦後進めた拡大造林に対して責任を感じ、都市住民と郡部住民も協力し合って、他生物や地球のためにも、森の復元・再生活動に取り組んでいけるようになればと思いました。

また、「うちも山を持っています。多分、人工林で放置され、荒廃していると思うが、もう、家族は誰も、どこに山があるのか境界すらわからない。どうしたらいいか」という声も、聞かせていただきました。政治家のみなさんには、山が大雨で崩れて死者を出す前に、所有者や境界がわからなくても、どんどん間伐隊が入り、林業放棄地は自然林に戻していけるように、法整備や条例整備を進めていただきたいものです。

3月10日 鳥取県支部総会&宮澤正義先生講演会

午前中は、支部総会を持ち、午後からは、熊森顧問で、長野県在住86才の宮澤正義先生をお迎えして、「生き物と環境と私たち」と題した講演会を、開催しました。

あいにくの天候でしたが、それでも地元の大山町を中心として40名ほどの人が集まってくださり、先生のお話に熱心に耳を傾けておられました。

東京都水道局が、奥多摩町などのスギヒノキの人工林(民有)を購入し、環境林に整備予定

水がめ守れ 多摩川水源林 都が購入計画

2013年3月13日 東京新聞夕刊

|

東京都が買い取りを進めている水源林。手前は奥多摩湖=13日、東京都奥多摩町で、本社ヘリ「まなづる」から(伊藤遼撮影) |

|

東京都民の水がめをうるおす山林を守れ-。都は、荒廃が進んでいる多摩川上流の水源林を保護するため、民有林の購入に乗り出した。都内から山梨県 にかけての、JR山手線内側の約二・五倍に相当する約一万六千ヘクタールの取得を目指す。都水道局は、水源保全のための民有林購入は神奈川県に例があるも のの「全国的にも珍しい」と話している。 (松村裕子)

都が購入したのは都民の水がめ、小河内ダム(奥多摩町)の上流にある、奥多摩町と山梨県小菅村の民有林二件。スギやヒノキの人工林36ヘクタールで、費用は四千四百万円だった。

多摩川は都内の水道水の二割を賄う。それを生み出す、都内から山梨県にかけての水源林のうち、上流の約二万千六百ヘクタールは都有林。明治時代に皇室から都が譲り受けるなどして所有、管理してきた。

一方、ダムに近い山林は民有地が多い。林業が盛んだった時代は間伐や枝打ちなどの手入れが行き届いていたが、国産木材の価格低迷に伴い、荒廃している。森の中に日が差さず、低木や下草が育たない。地盤が弱くなり、土壌の保水量が乏しくなっている。

この影響で二〇〇七年、台風でダムに多量の土砂が流入した。都は危機感を抱き、民有林を適正管理する手法を検討。購入可能な民有林を公募することにし、一〇年度から現地確認や境界線画定などを進めていた。

今月七日に計約三十六ヘクタールを買い取ったのを手始めに、すでに山梨県甲州市、丹波山村などの八カ所、約千二百ヘクタールの応募があり、順次購入する。購入後は都が手入れし、ダムの水質保全や水量確保につなげる。

神奈川県では一九九七~二〇一一年度に、相模川などの上流の民有林約六百ヘクタールを購入した例がある。賃借地なども含めて手入れを進めたところ、〇九年度には県内全体で手入れの行き届いた森が七割を超えた。

( 熊森から)都が購入した人工林は、青梅市の林業部門が間伐し、今後、林業は行わず、針広混交林にもどしていくということでした。行政が動き出してくれた!すばらしいニュースです。無花粉スギなど植えず、是非、クマをはじめとする動物の棲める広葉樹の森に戻していただき、動物たちに山を返してやってほしいと、熊森から東京都上水部管理課企画係に、本日、電話で申し入れておきました。

3月5日 兵庫県野生動物保護管理運営協議会に出席して

【森林被害】清浄な空気や水を生み、兵庫県民の生活を支えてきてくれてた広大な兵庫の森。その中で、今、下草や、昆虫、魚、鳥、シカ以外のけものなど、生きものたちの姿が忽然と消え、「沈黙の森」が、一気に広がっています。木々の弱りも目立ちます。

このままいくと天然更新ができなくなり森が消えるかもしれないという大変な事態が進行しているのに、この日も報道関係者の取材はゼロ、傍聴者は2名のみでした。

報道関係者を含め、一般国民に、現在、最重要国家問題であるこの深刻な事態が全く伝わっていないと強く感じました。

【農業被害】もちろん、農業関係者は何年か前から、山から出て来た野生鳥獣に田畑を荒らされて、悲鳴を上げ続けています。しかし、大部分の県民は都市に住んでおり、このような実態をほとんど知っておりません。

○第一次産業のこと、○森のこと、○野生動物のこと、県民のみなさんにもっともっと関心を持っていただけるように、私たち市民団体も、広報にがんばらねばならないと思いました。

神戸市教育会館501号室で開かれた協議会のもよう

<野生鳥獣被害対策>

毎回、協議会のたびに思うことですが、そもそも、ワイルドライフを人間がマネジメントする(=野生鳥獣対策に保護管理を導入する)と決めた1999年当時の環境庁の発想(=「鳥獣保護法改正案」)自体に無理があります。当時、熊森は国会で、「保護管理というけれど、こんなものを導入したら、保護の話にはならず、何頭殺そうかという駆除の話ばかりになるに決まっている」と、反論したことを覚えています。実際、全国で、クマ・サル・シカ・イノシシや彼らの生息環境を保護するために人々が協議しているという話は、全く聞きません。被害防除と駆除話ばかりです。

特定鳥獣に指定されたクマ・サル・シカ・イノシシは、大・中・小・極微、いろいろな他生物と、生態系の中で複雑に絡み合って生活しています。生態系の他の生き物たちを無視してこの4種の動物の生息数だけを、人間が操ってやろうとしても、そもそも、初めから不可能な話なのです。

そんな中で、この4種の動物に対する、兵庫県の平成25年度事業実施計画が発表され、協議されました。

兵庫大学の研究者の研究結果では、兵庫県のクマの自然増加率は昨年度20%で、この1年で100頭も増え、約600頭になったのだそうです。

クマの生息数 を推定するために用いたデータは、1、目撃数、2、捕獲数、3、再捕獲数、4、初捕獲数、5、新規標識放獣個体数、6、人為的死亡個体数、7、標識有の人 為的死亡個体数、8、ブナ科堅果類の豊凶指数だそうです。

<クマの推定生息数と保護管理方針>

400頭未満 狩猟禁止 可能な限り、殺処分しない

400頭~800頭 狩猟禁止 有害捕獲個体は、原則殺処分 ・・・ 兵庫県は、現在、この範囲だそうです。

800頭以上 狩猟再開 有害捕獲個体は、原則殺処分

<熊森の見解>

配布された資料が膨大であり、担当者の御苦労は大変なものだったと思います。ただ、配布資料が、推定生息数など、人間にわかりっこないものをあえて数字に表しており、あいまいな数字が独り歩きして、人々に誤った印象を与えてしまうのではないかと、心配します。

野生鳥獣など何頭いようが、彼らの勝手で、絶えず変化していくものであり、それが自然です。昔のように、人間が一歩下がり、野生鳥獣と人間との棲み分けが復元できたら、それでいいだけのことではないでしょうか。

今は、クマ対応方針が、推定生息数という数字だけで決められていますが、数字だけではなく、どこに住んでいるかという場所や何を食べて生きているのかなども、対応方針を決めるにあたって重要となるはずです。800頭いたとしても、山奥にいるのなら問題ないのでほっておけばいいし、200頭しかいなかったとしても、民家の裏に集結していたら、人身事故や農作物被害が絶えず起こり、クマも絶えず駆除されることになるので大問題となります。

3月10日 JBN主催シンポジウム ~紀伊半島・絶滅危惧個体群のツキノワグマの行く末を考える~(於:奈良教育大学)に参加して

前日のポカポカ陽気を思い、薄着で出かけたところ、この日は一転、冬に逆戻りかと思うほど寒くて震え上がる一日でした。

わたしたちは、紀伊半島のクマを守るため命を懸けられた、当協会顧問故東山省三先生のことを、忘れたことがありません。

熊森こそ、このようなシンポジウムを紀伊半島で持たねばならないのに、まだ力不足で、持てていません。JBNがこのようなシンポジウムを持ってくださったことに感謝します。

紀伊半島のツキノワグマは完全な孤立個体群で、その推定生息数は残り約200頭とされ、種の保全には危機的な数です。胸が痛みます。

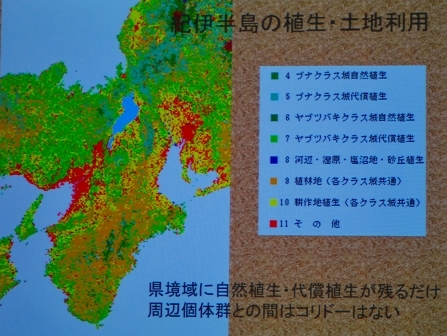

ツキノワグマたちをここまで追い込んだのは、紀伊半島の人工林です。(黄土色の部分が、人間によるスギ・ヒノキの人工林)

研究者の中には、純血を守ることよりも、種の存続に重きを置いて、今後、コリドー(=動物たちが移動できる回廊)を造って、京都や滋賀などの近隣府県のクマたちとの交流を可能にしようと提案される方もおられ、とても現実的な提案に、うれしくなりました。その研究者は、紀伊半島のクマを、四国に放すことも考えておられました。紀伊半島と四国のクマは、遺伝的には同種で似通っているということですから、残り十数頭と予測される四国のクマが消える前に、早く取り組むべきだと思いました。

現在、多くの研究者たちは、なぜか、遺伝子の攪乱を何よりも恐れておられ、地域個体群間の交雑を絶対に認めようとしません。しかし、以前、京都府で有害捕殺されたクマが、石川県のタグをつけていたことを思うと、もっと人間が少なかった頃、動物たちは今より自由に移動していたと思われます。長いコリドーを造ることは大変で、すぐには無理でしょうが、近隣府県で有害捕獲され、殺処分されるクマがいたら、紀伊半島のクマ生息地に運んで放してやれば、コリドー効果と同じ効果があります。

しかし、問題は、紀伊半島には、もはやクマたちが生き残れる自然環境がほとんど残されていないことです。生息環境を復元してやらねば、いくら他地域からクマを入れても、餓死するだけです。研究者によると、紀伊半島で餓死グマを3頭も発見したそうです。解剖すると、胃の中は空っぽだったそうです。こんなことは他地域ではありえないと言われていました。

和歌山県でこの前、人里に出て来て有害捕殺されたクマの場合、痩せてガリガリで餓死寸前だったのに、全くエサのない奥山に3回放獣して、また出て来たので3回目だからと殺処分したということでした。このような場合、保護して、春まで飼育し、元気にしてから放してやればいいのではという提案に対して、好意的な研究者もあれば、予算がないなどとと反論する研究者もありました。当協会は無料でやらせてもらいます。

自然林がほとんど残されていないという厳しい環境の紀伊半島で、下の照葉樹林と山の上の落葉広葉樹林をうまく使って生き延びているけなげな三重県のクマたちの撮影に成功された地元林業家の映像が上映されました。すばらしい映像でした。

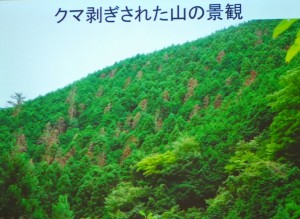

ただし、紀伊半島のクマは、スギのかわはぎを行うので、林業家から、害獣としての駆除要望がとても強いのです。

この方のブログは、すばらしいので、ぜひ紀伊半島のクマに思いを寄せる方は、ご覧になってください。

(熊森から)

以前、紀伊半島の林業家のみなさんが多くおられる会で講演させていただいたとき、紀伊半島では、クマの捕殺が毎年ゼロですと話すと、みなさんが、「そんなはずはないだろう。うちもだけど、みんな獲ってるよ。クマは林業の敵だ」と教えてくれました。ただし、誰も行政には届けないと言われていました。行政のみなさんは、きちんと見回りをして、違法捕獲を厳しく取り締まっていただきたいです。

シンポジウムに出られた行政の方が、当県の林業を守るために、クマの被害を何とかしないとという話を強調されたため、奈良県の山の中を歩き回ったり、動物の棲める森を復元したりされている熊森会員が、会場から発言を求め、「林業が成り立っている所は守ってもらいたいが、当県では多くの人工林が放置されて、荒れ放題。林業なんかやっていない場所がほとんど。そういう所は、動物たちが棲めるように広葉樹林に戻してほしい」と、人々の胸に響くように、しっかりと落ち着いて訴えられました。すばらしかったです。

八幡平クマ牧場クマ全頭救命を英断された秋田県佐竹知事を表敬訪問し、署名を提出…森山会長・室谷副会長

「生き物を飼ったら、最後まで世話をするのが人間の責任です。」

この、人として当たり前のことを、大英断でもって、経営破たんした秋田県クマ牧場に残された27頭のクマたちに適用して下さった秋田県佐竹敬久知事に、3月8日、40分間お会いしていただくことができました。生涯忘れられない感激の一日となりました。ここに来るまでには、私たちが認識している方々、また、認識できていない方々も含めて、たくさんの方々のお力がありました。改めて、ここで、心から深くお礼申し上げます。

①署名提出

これまで提出の機会を逸していた、残されたクマたちの全頭救命を願う約17000名の署名(実質、夏の約2か月間で、当協会を中心に、何人かの方々やいくつかの団体が協力して集めたもの)を、森山会長が、知事に手渡しました。県会議員さんや担当部署の県職員、報道関係者の方々もたくさん来てくださいました。みなさんうれしそうでした。

②懇談

<熊森から知事に>

今回の秋田県知事がとられた、生き物の命を大切にする解決法は、全国の子どもたちに夢や希望を与えたと同時に、大人社会への信頼感を育て、海外に向けては、日本人の責任感や文化の高さを示しました。日本国民として、佐竹知事並びに秋田県の英断を誇りに思います。反対者がいるのは当然で、反対者の気持が分からないわけでもありません。どうか、阿仁に春から建設されるクマの自然飼育を加味した新施設は、訪れた方々が、幸せな気持ちになって帰れる施設にしていただきたい。そうなれば、リピーターが増え、訪問者もクマも地元も、みんな幸せになります。反対していた方々も、理解してくださるようになります。

③視察したドイツのクマの自然動物園についての報告

室谷副会長が、持参したパソコンの写真をお見せしながら、視察したドイツのクマの自然動物園で参考になりそうな事例を、知事にご紹介しました。

(最後に)

八幡平クマ牧場に残された27頭のクマを終生保護飼育すると口で言うのは簡単ですが、実際には、財政面からも、日々の飼育に関わっていく面からも、大変なことです。去年生まれのヒグマの子どもが2頭いますから、最高34年間にわたる長期プロジェクトを覚悟しなければなりません。

こんなことになったのは、たくさんのクマを施設に詰め込んで見世物にするという文化を生み、失敗させた全国民の責任ですから、後始末は秋田県民だけでやるのではなく、今後は全国民で支えていくべきだと思います。全頭終生保護飼育自体は必ずしもマイナス面ばかりでなく、教育や、国民の精神衛生や、観光など、プラス面も、やりようによってはたくさん生まれます。

広く全国民からのアイディアを募集していただき、多くの方々に関わってもらいながら、この長期プロジェクトを成功させていただければと願います。

お会いする前から感じていたことですが、世界でも例を見ない、破たんしたクマ牧場のクマを全頭救命するという、人類が人類として希望と誇りを持てる今回の解決法に着地できたのは、秋田の殿様の末裔である佐竹知事の優しさと、生き物に対する深い共感と愛情、そして、クマを神とするマタギ文化を持つ秋田であったればこそ、できたことだと思います。

署名してくださったみなさん、基金に寄付してくださったみなさんの力が追い風となったことは当然です。みなさん本当にありがとうございました。みなさんのお声を、今回知事に直接会ってお伝えすることが出来、私たちとしては、ひとまずほっとしました。

以下、上の佐竹知事への表敬訪問を伝えるさきがけ新聞3月9日より

2月24日 太郎と花子のファンクラブ 本部編 24歳と23歳、お誕生日おめでとう

- 2013-03-12 (火)

- くまもりNEWS | 太郎と花子のファンクラブ

2月生まれ(クマは、冬ごもり中に出産する)の太郎と花子は、それぞれ24歳、23歳となりました。栄養価の高いおいしい食事をいただき、多くの人々の愛情に包まれて暮らしているおかげでしょうか、まだまだ青年のように元気です。

気候温暖な和歌山県ですが、生石高原頂上にある太郎と花子の獣舎は、さすがに寒かったです。今年も水飲み用バケツの水が凍って、バケツが壊れ、水漏れしており、使用不可になっていました。

冬ごもり中の花子は、一応挨拶に出て来てくれましたが、まだまだ眠いらしく、すぐに冬ごもり部屋に戻ってしまいました。

冬ごもりをしない和歌山県生まれの太郎は、大好きなサケの切り身をもらうと、食べる前に、自分の頭を切身に何度もこすり付けていました。食べた後も、自分の体に付いたサケの切り身の香りを楽しむためでしょうか。

クマ舎の隣で飼われている高齢のイノシシは、もらったドングリがよほどおいしいらしく、ドングリを食べるのに夢中になっていました。

和歌山県支部のみなさんによるものだと思いますが、道中、太 郎と花子の獣舎への道筋案内看板がいくつか立てられていました。

これまで道に迷いやすい所でしたが、これで誰でも迷わずに来れるようになったと思います。みなさん、どうぞ、太郎と花子が元気なうちに、会いに来てやって ください。これまで、飼育グマは34歳が最高齢だそうです。太郎と花子は、記録を更新する可能性が大ですし、そうあってもらいたいものです。

今回お世話して下さったボランティアのみなさん

第3回 くまもり本部 森再生活動 雪の中の人工林間伐作業

3月2日(日)、2013年第2回森再生活動を実施しました。現地では雪が吹雪いていて、寒い中での活動となりました。防寒着、防護チャップス、ヘルメットを着用し、いざ山林へ!

ヒノキは24年生で細いのですが、枝がかかり、なかなか倒れませんでした。何度も力いっぱいロープで引っ張ったので、参加した女性の方が翌日、腕が筋肉痛になったそうです。スギと比較すると、ヒノキは枝が強いのでかかり木になりやすいので、倒すのが大変です。

細かい枝がびっしりとついているので、枝払い作業も手間がかかります。

この日参加したメンバーは全員チェンソー講習会修了者でした。安全に配慮しながら一本一本丁寧に伐倒し、事故なく無事に作業を終えることができました。今後も伐倒技術を磨きながら着実に間伐作業をすすめていきたいと思います。

今や、シカ問題は最重要国家課題のひとつ 2月23日(土)近畿中国森林管理局(林野庁出先)主催シンポジウム 「シカと森と人の葛藤」に参加して

大阪駅前のシンポジウム会場「AP梅田」は、満席状態でした。野生動物関連のシンポジウムで、これだけの都会人が集まるのは、発表者の一人、高槻成紀氏(麻布大学獣医学部教授)も言われていたように、異常だと思います。

それだけ、シカによる農作物被害・森林被害が、一気に異常事態にまで発展しているからでしょう。

わたしたち近畿地方の熊森も、もう、国が乗り出さないと、この国は森を失ってしまうのではないかと思うほど、シカ問題には危機感を感じています。

熊森本部は、NPO法人奥山保全トラストを抱えています。この部門は広大な原生的自然林を所有しています。そこに柵を張り巡らし、シカから森を守らねばならない時が来るなど、つい最近まで、思いもよりませんでした。一体なぜ、シカの群れが、原生林の頂上まで上がってきて、下草や稚樹まで食べ尽くしてしまうようになったのでしょうか。

様々な研究者から、興味深い発表が続きました。発表者の中には、「シカ問題は戦後の林野庁の拡大造林が原因であり、人災だ」と、訴えておられる方も2名おられました。

当時、奥山原生林を大伐採した後、植林苗が小さい時、大草原が出現し、シカが爆発増加したそうです。

スギ・ヒノキの植林苗が大きくなって、下層植生が消えると、増えたシカたちは、人里や、山の上へ移動し始めたというのです。

そのころは高度経済成長期で、わたしたちも、森や野生動物に関心を持っていなかったので、実際はどうだったのかわかりません。

どなたか、この頃の山の中を調べておられた人はいないのでしょうか。

下の写真は、瀧井暁子氏(信州大学)による、長野県におけるシカの季節移動調査報告

自然界は、神の手としか思えない見事なバランスの上に成り立っています。人間がいったんそのバランスを崩すと、ここまで一気に収拾がつかなくなるものなのでしょうか。

歴史上、日本人が1回も経験したことのない、「爆発増加したシカに、田畑や森を荒らされる」という、お手上げ状態が出現しています。

といって、シカは森林生態系の大切な一員です。シカがいることによって生かされている生き物たちもたくさんいます。

「シカ殺せ」だけの今の対策には、違和感を感じます。

滅ぼすわけにはいかないのです。どうしたらいいのか。シンポジウムでも、対症療法ばかりで、これという解決策が出ませんでした。

日本の国土が、やがてイギリスのように、緑は緑でも、草原の国になってしまうのではないかと不安になってきました。

100年後・・・かつて日本には森がありました。

こんなことにならないように、全国民の英知を集めるべき時だと思います。

いや、その前に、シカによってどのような大変な事態が起きているのか、ほとんどの国民は今、都会に住んでいるため、知りません。まず、みんなに知らせなければならないと、強く思いました。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ