くまもりNews

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ② 神聖だった熊の棲む森に、人の手が縦横に入っていく

かつて、熊森(=クマたちが棲む森)聖地の氷ノ山の頂上まで道路を通す計画があった時、「氷ノ山の自然を守れ」と、地元の心ある方々が立ち上がって、猛烈な阻止運動を展開され、見事、阻止することに成功されました。当時、道路建設反対運動の先頭に立たれたのは、地元の学校の先生だったり、地元のお寺の住職さんであったり・・・これら諸先輩方のお話を聞かせていただくと、権力をかさにきた行政の横暴ぶりは信じられないほどひどいものであったことがわかります。(今も変わっていませんが)

そして悲しいのが、行政が差し出す目の前のお金に惑わされた地元の住民たちが、自然や野生動植物を守ろうとするけなげで無欲の知恵者たちを裏切り者扱いして責めた歴史です。反対運動に参加された方たちの中には、地元に居れなくなって、村を出られた方もおられます。この方たちのふんばり、犠牲があって、初めて、兵庫県側の氷ノ山の自然が、かろうじて一部、残されたのです。

昨今またまた、「氷ノ山自然学習歩道」名目で、標高1220mより上に石造り道開発計画がひそかに進んでいたということです。お金に目がくらんだ人たち、利権がある人たちがすることには、油断もスキもありません。たまたま氷ノ山を心から愛する民間の研究者が計画を察知されて、全身を振り絞る必死のたたかいで阻止されたようで良かったです。感謝します。

今後、氷ノ山に何らかの人手が入る事業の計画があることを察知された方は、ただちに熊森までご連絡ください。何としても止めたいと思います。

人工物1・道路

標高1000メートル付近の舗装道路

1本の道路を通したことで、どれだけの自然環境が破壊されるかは、よく知られている。

人工物2・ブナ林皆伐跡地に、スギの人工林

氷ノ山の国有林は、多くがスギの人工林にされてしまっている。間伐されているところも少しあったが、放置されているところも多い。どちらにしても、人工林内に動物たちのエサはない。

人工物その3・バイオトイレ 最悪の、自称・環境に良いバイオトイレ(大段ケ平)

バイオトイレはいいのかも知れないが、ここのは、1年中、重油を24時間燃やして煙を出し続けているタイプであり、神聖な山の中なのに、重油の煙のにおいが臭くて深呼吸もできない。これでは環境に良いわけがない。みんなで声をあげて、早急に対応していただこう。

P.S 担当部署に問い合わせたところ、電力を得るために、軽油を燃やしているそうです。1年中燃やしているわけではなく、夜間と冬場は燃やしていないということです。太陽光発電に切り替えをお願いしたところ、お金もかかるし、多くの県民からの要請がなければできないということでした。

人工物その4・頂上への何本もの登山道

氷ノ山の頂上に至る尾根を歩く登山道の入り口が、何本もある。 (写真は、大段ケ平登山道)

尾根は歩きやすいので森の動物たちが一番よく利用してきた道だが、これでは人間が取ってしまったことになる。

何年か前に、ここの登山道の幅が3倍に広げられた。地面には、シカよけ歩道が敷かれていたが、地元の方の話によると、登山道拡幅工事以降、シカが3列縦隊になって、氷ノ山頂上をめざして移動し始めたという。シカを、奥山に誘導したのは、人間なのだ。

写真登山道右側は、55年ほど前に、パルプ材としてブナの原生林を伐採した所。ブナ林は戻らない。

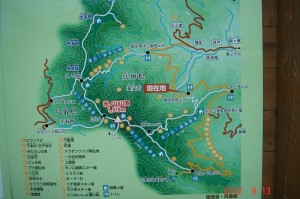

東尾根登山口の看板

人工物その5・スキー場

年間30数万人が訪れる氷ノ山は、観光シーズンには、人々でにぎわい、頂上も、遠足の子どもたちで埋まるという。

では、動物たちはどこに行けばいいのか。

クマ最後の聖地にまで、人間がどかどか入っていったら、人間に目撃される確率も増えて、クマたちは落ち着いてエサも探せない。

ちょうどこの日、10人ほどのテレビカメラを持った人たちが車でやってきていた。10月報送用のぶらり旅何とかとかいう番組の取材だという。女性スタッフが明るく、「番組、見てくださいね」とわたしたちに言われたが、もうこれ以上、神聖な氷ノ山に、人を呼ぶことをやめてほしいと願っている私たちは、ハイと言えなかった。

今後、氷ノ山で、兵庫県絶滅危惧種のクマたちが生き残れるだろうかと考えた時、登山道を閉鎖し、アスファルトは剥して跡地に植林し、とにかく人間が撤退すべきだと思う。

山の実り調査もしてみたが、ここまで人間が入り込んでいることが、臆病なクマたちの生存の脅威であることは間違いない。この山には、人が入ってはいけない。

兵庫県氷ノ山を、再び入らずの森に! 人間が生き残るためにも、必要だ。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ①氷ノ山の森の木々にも異変が

兵庫県で最後にクマが滅びるとしたら、兵庫県最高峰氷ノ山(ヒョウノセン1510メートル)でしょう。ここには385ヘクタールの原生的自然林が残されているからです。今回は、大屋町栗ノ下から入りました。このあたりの民家のカキやクリは結構実がついており、中には少し色づいているカキもあります。クリタマバチの被害も少なそうです。一口に兵庫県と言っても、地域によって植生や状況がちがっていることに、毎回とまどいます。

集落近くで聞き取ると、クマたちの目撃は少しあるようでした。民家のカキの木に、クマが来たあとが、少しありました。

横行渓谷はいつ見ても、水量があり、本当に絵葉書のように美しい所です。川の両岸が広葉樹であるため、多くの生き物の生存が保障されています。車で舗装された林道を上がっていくと、クマが棲めそうな広葉樹の山々が目の前に広がってきます。このあたりは、ウラジロガシ、アベマキ、コナラ、ソヨゴ、アオハダ、オニグルミなど、クマの大好物、実のなる木がいろいろと生えています。本当に自然界はすばらしいです。

驚いたのは、意外とウラジロガシが並作と言っていいぐらいに実をつけていたことです。夏の昆虫がいなくて、下へ降りて行ってしまっているクマたちも、秋にはウラジロガシを食べに、山に帰ってくるかもしれません。賢い動物ですから、それぐらいの計算は出来ているのではないでしょうか。それ以外の山の実りは×でした。調べたミズキ30本、全て実りゼロでした。

異変その1

ウラジロガシは、クヌギやアベマキと同様、受精してから実るまでに2年かかります。枝には、今年受精したばかりの小さな実、去年受精して今年熟して落ちる大きな実の2種類が付いているはずですが、異変が起きているらしく、今年熟して落ちる大きな実しかついていませんでした。こんなことは、氷ノ山では初めてです。

これでは、来年のウラジロガシの実りはゼロかもしれません。原因は不明です。

途中、兵庫県と書いた車とすれ違いました。行政のみなさんも、山の実りを調べに来られているのかもしれません。同じことをされているんだなあと思うと、連帯感が湧いてきます。

以前、県が、ブナのシードトラップを良くされていたブナ林を見に行きました。現在は、双眼鏡で目測をされて豊凶を調べられているということで、この場所はもう使われていません。

異変その2

ブナ林の下を覆っていたササが、見るたびに劣化して消えていきます。臆病なクマたちは、もうここにはおれないでしょう。

異変その3

去年は、結構ブナが実ったのですが、落ちた実を一つ一つ中を割っていくと、残念ながらシイナと言って、殻だけで中身なしの実が3分の2を占めていました。これまでありえなかった高シイナ率です。これでは、たくさん実が落ちたとしても、以前のようには、動物たちの食料にはならなかったでしょう。今年のブナの実りはゼロでした。

異変その4

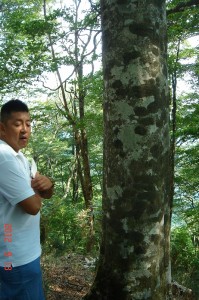

上写真のブナの巨木の奥の木は、氷ノ山には少ないミズナラですが、こんな標高が高い所のミズナラまで、ナラ枯れで何本も枯れてしまっていました。枯れていないミズナラも、実りは×でした。

氷ノ山の豊かだった森にも、次々と異変が起きています。原因は人間活動としか考えられません。

科学や科学技術の進歩が、森を壊していくものなら、人間は何をやっているのかということになります。

森なくして人なし。森あっての人間。

森の生き物たちに、私たち人間は、本当にお詫びしなければなりません。

9/13 ここまでの過剰防衛は、おかしくないですか クルミの実を食べていただけのクマを、数メートル下の沢に撃ち落とす 岐阜県高山市

以下、毎日新聞より 2012年09月13日

ツキノワグマ:出没 高山の民家近くに2日連続 /岐阜

高山市久々野町久々野の民家近くに11、12日と続けてツキノワグマが出没した。捕獲のため市の委託を受けた捕獲隊が発砲し、1発が命中したが、クマは雑木林に逃げ込んだ。市と高山署は近くの市道を通行止めにし、小学生の下校時にはスクールバスで帰宅させるなど騒然となった。

ク マは11日午後4時50分ごろ、民家から約20メートル離れたクルミの木に登って実を食べていたとこ ろを目撃された。12日朝にも同じ木で2回目撃され、通報で駆けつけた捕獲隊が2度発砲。1発が当たり、クマは数メートル下の沢に落ちたが、そのまま雑木 林に逃げたという。

捕獲隊や警察、市職員ら16人が、猟犬を使って捜索したが見つからなかったため、日没までのパトロール に切り替えた。13日も朝からパトロールを行う。通報した住民は「クマは30分ぐらいの間、木の上でバリバリとクルミを食べていた。民家に近いところなの で不安」と話していた。

<熊森の動き>

さっそく、岐阜県支部の熊森スタッフが現地を訪問し、聞き取りなど行ってくださいました。

現地は高山市内から車で15分。山裾に通学路の細い道があり、その上に民家があって、その上側斜面にクルミの木が生えた森のような所があり、さらにその上に国道41号線が通っているところだそうです。このクマは、最近何度かこのあたりに出ており、何人もの人たちが目撃していたということです。訪問時、民家の方は、あいにくお留守で、詳しいことは聞き取れなかったということです。

9月11日夕方16:50・・・クルミの木に登っていたところを追い払う。森の横に箱罠を仕掛けたが、かからず。

9月12日朝 6:30・・・クルミの木に登っていたところを目撃されて、クマ自ら逃げた。

9月12日朝 8:30・・・またクルミの木に登っていたので、猟友会が撃ち落とした。

近くに、幼稚園、小中学校があるので、クマ目撃があると携帯に情報が届くようになっており、親が学校まで子供の送り迎えをしたりすることになるそうです。

<高山市担当者>

このクマは、3回も人間の所に出て来た。捕獲して放獣すべきだったと言われても、岐阜県では、放獣体制が整っていない。岐阜県の人工林は県平均45%で、最近、人工林は増えていない。クマも絶滅するほどは減っていない。県の特定鳥獣保護管理計画通りにやっているので、意見は、県に言ってほしい。

<熊森の考え>

今回の 高山市の例だけではないが、最近の日本人は、クマに対して仰々しいまでの過剰防衛に陥っているのではないか。まるで、銃を持った凶悪犯人が、次の標的を狙って町に入ってきたかのような、学校やマスコミのセンセーショナルな騒ぎぶりに、大きな疑問を感じる。クマは、凶悪犯人なんかでは、全くない。クマに、人間を襲ってやろうなどという気持ちは微塵もない。現代人はあまりにも動物について、無知すぎるのではないか。動物は、人間顔負けのやさしさや賢さをみんな持っている。

このクマは、人間という動物を信頼していたと思う。数メートルの高さの木に登ってクルミの実を食べていたクマを、発砲で脅かすだけならまだしも、弾を命中させて落としてしまうだなんて、やりすぎではないか。この後どこかで、死んでいるのだろうと予測する。少し昔であれば、クルミを食べるクマを、みんなで遠巻きに見守って、食べ尽くしたクマがそのうち山に帰って行って終わっていただけだと思う。

クマ生息地では、今でもこのようにしてクマをやり過ごしている所が、全国に多々ある。誰も行政なんかに届けない。この方が、ずっと、クマとの人身事故は起きなくなるはずだ。この国で、クマたちと平和的共存をめざすためには、集落近くでクマを見かけたら撃ち殺すという現在のクマ対応を、まず、人間側がやめなければならない。人とクマの棲み分けは大切だが、完全分離をめざすと、人もクマも、相手が理解できなくなっていく。遠巻きの出会いは、見守れないものか。斜面の上に国道があると言っても、クマたちの土地に、人間が勝手に道路を造っただけではないのか。

人間が、自分たちだけの権利を主張し、他の動物たちへの畏敬の念ややさしさを失うなら、そのような文明は、森や豊かな自然を失い、必ず滅びるであろう。今、日本人がどんどんと本来のやさしさを失って、狂い始めているような気がする。自分の命が大切なら 、祖先がしていたように、他生物の命も、最大限大切にすべきである。今回の事件で、子供たちに、クマは見つけ次第、大騒ぎして殺すものという間違った文化を学ばせてしまったのではないかと思うと、誠に残念である。

今年も全国で、すでに多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来ては、次々と罠にかかり、撃ち殺されている。ツキノワグマだけでも1000頭以上殺されている。

【お願い】森や動物たちを守りたい人は、熊森会員をはじめ、この国にたくさんおられます。ぜひ1件でも2件でもいいので、聞き取りや現地調査を行い、地元の人たちの声も十分に聞かせていただいて、本当に殺す以外に方法はなかったのか、森の状況はどうだったのかなど調べていただき、熊森本部までお知らせください。現地に行かなければわからないことが、たくさんあります。これからどうしていけばいいのかまで考えていただけると、ありがたいです。

9/15 くくりわなに誤捕獲された子グマから離れぬ母グマ、哀れ母子とも射殺 栃木県

新聞記事より 9月15日

15日午前11時ごろ、塩谷町下寺島の田んぼ脇のあぜ道で、イノシシ捕獲用のわなにツキノワグマ1頭が掛かっていると、同町役場に届け出があった。

矢板署によると、現場近くで母グマとみられるクマも1頭発見。近くに人家があるため、同役場から依頼された地元猟友会が午後3時25分ごろ2頭を射殺した。クマは体長81センチ、体重約20キログラムと、体長108センチ、体重約60キログラム。

–以上–

●熊森栃木県会員が、この事件に対して関係者から電話で聞き取った結果が、熊森本部に届きました。大変胸の痛む事件であり、本部からも、関係者に電話をしました。関係者の方は、大変良心的で、質問に対して包み隠さず話してくれました。

<関係者の話>

田んぼのあぜ道に埋め込んでいたイノシシ用くくりわなに、子グマがかかっており、近くに母グマがいるという通報が入りました。放獣しなければならないと思いつつも、栃木県ではクマの放獣体制が整っておらず、専門家もいないので、どうしたものかと思いつつとりあえず現地に行ってみました。川を挟んで30メートルほど離れた対岸の田んぼのあぜに、後ろ足がくくりわながかかった子グマがおり、5メートルほど離れたところで、母グマがうろたえていました。人間たちがやってきたことに気づいていると思うのですが、母グマはその場から離れようとしませんでした。

私たちは、花火や空砲で母グマを驚かしてしばらく遠くに追いやるというような試みは、行いませんでした。母グマがそばにいるから放獣できないとして、まず母グマを射殺しました。次に、罠にかかっていた子グマも射殺しました。その後でそばに行ってみると、もう1頭の子グマがいましたが、そのうちどこかへ行ってしまいました。

(熊森から)

●環境省は、残酷で誤捕獲動物を多く生む、くくり罠を禁止すべきです。

くくり罠は、強力なばねで足にかかったワイヤーを締め付けるため、四足動物の足が3本になってしまいます。2本足になった犬を見たこともあります。残酷な上、獲ろうとした動物と違う動物が誤捕獲されることが後を絶たず、結果的には何の被害も出していない動物まで、今回のように殺してしまうことになります。いったんくくり罠にかかると、外してやろうと思っても、動物が暴れるため、全身麻酔をかけない限り外すのがとてもむずかしくなります。

誤捕獲の実態は、普通は報告されないので、闇から闇に、絶滅危惧種の動物も含め大量に誤捕獲され、殺されています。環境省は、くくり罠の直径を12センチ以下とする規制をかけたから、クマはかからないと言っていますが、今回のように子グマにはかかるし、成獣グマでも指等がかかる例が、後を絶ちません。その上、罠をかけた人が直径12センチを守っているかどうかチェックする部署が、この国には実質上ありません。

●子グマと子グマを思う母グマの心を思うと、今回のような場合、人間としては本来、絶対、殺せないはずです。豊かな森を造ってきてくれた森の動物たちへの感謝を忘れていませんか。熊森はもっともっと大きくなって、現地に直行して罠を外せるように、早くなりたいです。

●誤捕獲されたクマを殺すのは、鳥獣保護法違反です。誤捕獲された動物は、その場で逃がさねばならないことになっています。この点に対しては、兵庫県行政を見習って下さい。兵庫県行政は、誤捕獲グマは、全て放獣してくださっています。

●栃木県はクマの放獣体制を整えるため、早急に、専門家の育成をはかり、もしくは、放獣できる団体や業者と連携してください。

県庁に問い合わせると、大型獣を扱っておられる獣医さん3名が、平成15年度から、クマ放獣時の麻酔に本格的に携わってくださっているそうです。しかし、放獣地を自分の市町内に持っているのは、県内では日光市と那須塩原市だけで、残りの市町は、放獣地をまだ見つけていないので、放獣できないということでした。→くまもりとしては、必ず元棲んでいた山があるのですから、そこへ帰してやるべきだと思います。

●全国都道府県の熊森会員は、1頭1頭のクマ事件に関して、電話で聞き取りをしたり、現地を訪れたりして、どうしたら集落にクマが出て来なくなるか、どうしたらクマが殺されなくなるか、考えたり、現地でアドバイスをしたりしてください。

◎以下は栃木県塩屋町の産業振興課がインターネットで公表している、クマのパンフレットです。これはとてもよく作られています。

・・・・・・・・・・

クマとの事故を防ぐために

クマとの事故を防ぐための注意事項(クマ出没情報を含む)

栃木県にはツキノワグマがすんでいます。

普段はおとなしい動物ですが、時には人が襲われることもあります。

私たちが気を付ければ、多くの事故を防ぐことができます。

クマに出会わないために

(1)クマに襲われないためには、クマと近くでばったり出会わないようにすることが最も大切です。

・クマがいそうな場所には行かない

・早朝や夕方は特に注意

・一人での行動は避けよう

・音を出しながら歩こう(鈴やホイッスル)

(2)農作業を行う際に注意すべきこと

・作業中にラジオなど音の出るものを携帯して、自分の存在をアピールする

・クマの出没情報に留意し、行動が活発になる早朝・夕方は周囲に気を付ける

・森林、斜面林などのそばの農地はクマの出没ルートになりやすいので特に注意し、周囲の刈り払いなどを行う

・頻繁にクマが出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避ける

(3)誘引物の除去

・クマを誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さなどを適切に処理する

・果樹園が最も被害を受けやすいので、収穫後の放置果実は適切に処理する

・クマは収納庫等に入り込むことがあるため、収納庫はきちんと施錠するなど管理を徹底する

・草刈り機などに使われるガソリンなどもクマの誘引物になるため、保管場所に注意する

もしもクマに出会ったら・・・

クマが人を襲う理由の多くは、自分の身や子グマを守るためなので、クマを刺激しないことが大切です。

・静かにゆっくりとクマから離れる(大声を出さない)

・クマに背中を向けない、走って逃げない

・グループで固まる

・子グマには絶対に近づかない(近くに親グマがいる)

ツキノワグマの特徴

・臆病でおとなしい

・嗅覚がするどい

・木登りがうまい

・人より足が速い

・食べ物のほとんどは植物の実や芽、葉。ハチやアリ、(最近は)死んだシカなども食べる。

・体重はおとなのオスで80kg程度、メスで60kg程度。

・・・・・・・・・・

奥山研究者の発掘と育成をめざした日本奥山学会が第1回研究発表会を持ちました

今年8月26日、元広島大学教授西川節行先生のご指導を受け、奥山における生物大量消滅の現状調査や原因究明、奥山復元・再生方法の研究などに取り組む研究者の発掘・育成をめざして設立された日本奥山学会が、大学の教室を借りて、第1回の研究発表会を持ちました。

3名の研究者のみなさんが、それぞれすばらしい発表をしてくださいました。また、熊森協会のスタッフたち3名も、これまでの活動報告を短くまとめて発表させていただきました。

奥山生態系の大荒廃と復元・再生に関する研究発表の場を設けさせていただいたことによって、研究対象物に負担をかけないという研究者としての倫理観をしっかりと持ち、中立の立場で、自身の良心に従って正義感いっぱいに自由に奥山研究をすすめる研究者が発掘・育成されることを願っています。

④集落でのクマ目撃情報の聞き取り

山の中がクリ以外、いかに不作、凶作か調べてから、ふもとの集落を回りました。今年は、かなりのクマが人間の所に出ているのだろうと思って、恐る恐る聞き取りを始めました。

果樹園をされている所では、シカ、イタチ、タヌキ、カラスに悩まされているが、クマは出ていない。サルは元々いない。シカが出始めたのは、2004年の大災害のあとからとか、いろいろ教えてくださいました。

貸し出し用電気柵を持って行きましたが、すでにみなさん電気柵を使用されていました。兵庫県は、東北地方と違って、山から動物たちが出て来ないように、山裾を金網で延々と囲い、田畑では、至る所に網や電気柵が張り巡らされています。

山裾のカキの木に、今年、クマが来たという所が1カ所ありました。横の金網をよじ登って出て来たのでしょう。まだ、緑色をした柿を食べて帰っていました。よほど食べ物に困っているのでしょう。哀れでした。

この集落の正面の山は、100%が人工林でした。昔はクマが出て来なかったと言われるので、わけを聞くと、人工林にする前の山の中には、柿の木がいっぱいあったからという答えでした。

クマが山裾の網を乗り越えて?まだ青い柿の実を食べてしまった

あと3カ所で聞き取りした所、「2010年はすごかったけれど、今年はクマは出ていないよ」と、いうことでした。しかし、今回は全地区で聞き取る時間がなかったので、全体像が見えませんでした。今後は全地区で聞き取りを行って状況をつかみ、行政によって大量捕殺されないように対策を練っていかねばなりません。

当協会は微力ではありますが、奥山人工林の間伐や広葉樹の植林を進めています。年月はかかりますが、昔のように山で動物たちが再び棲めるようにするためです。森が復元・再生できたら、クマだけでなく全ての動物たちが、再び山で暮らせるようになります。動物たちが棲んでいた森を壊したのは人間です。その人間が反省して謝罪し、森を復元・再生させる活動に取り組むことで、責任感を持った人間が育ちます。是非、この活動を、教育に取り入れていただきたいと願っています。

一方、生きられなくなって山から出て来た動物たちに対しては、殺さないで問題解決する道を追究し続けています。全ての動物には手が回らない為、絶滅危惧種のクマに焦点を当てて取り組んでいます。

全生物に畏敬の念を持ち、共存しようとする試みは、人間社会をやさしくするだけではなく、自然を守り再生し、人類の生存環境を保証することになると考えます。

③山の中は昆虫が激減し、不作や凶作。クマたちは夏の間に山を出てしまっていた

今回調査した所は山々が低く、数百メートルしかありません。ドングリの仲間としては、アベマキとコナラの本数が断突に多く、少しミズナラも混ざっていました。ブナはありません。一口に兵庫県のクマ生息地と言っても、地域によって、このように山の植生はコロッと変わります。

この地域は観光地ではないので、林道を走る車はほぼ皆無でした。今でも、クマたち動物は、結構この山に安心して棲めるのではないかと思いました。人が入ってこないということは、野生動物たちにとってはこの上もなく棲みやすいということです。昔、林道がなかった頃は、もっと、動物たちは、棲みやすかったと思います。

もし今でも、アベマキやコナラが豊作なら、この山は、秋、何頭かのクマたちを養えるだろうと思いましたが、残念ながら、今年は、どの木もほとんど実をつけていませんでした。(アベマキ実り×、コナラ実り×、シラカシ実り×、ソヨゴ実り×、ミズキ実り×)

昔を良く知る人に聞くと、以前は、このアベマキは実がついていないが、隣のアベマキにはよく実がついているというように、ドングリの豊凶にすごく個体差があったそうです。ところがなぜか最近は、今年、アベマキに実がついていないとなると、その山中のどのアベマキにも実がついていないというように、一斉反応を示すようになっています。そのため、不作年や凶作年になると、とたんにクマたちは、もう山では生きていけなくなります。気候と同じように、変化が極端になって来ているようです。

あるアベマキの木の下に、未熟で小さなドングリがいくつか落ちていました。生理落下です。夏、暑すぎたり雨が少なすぎたりすると、実らせることが無理にな るので、親木は実が小さいうちに落としてしまうのです。今夏、単なる凶作年ではなく、生理落下もあったことが分かりました。

山の中に放置されたクリ園がありました。クリの木が約120本ぐらいありました。

痕跡から、大凶作年だった2010年には、ここの3本のクリの木にクマたちが来ていたことがわ かりました。

このクリ園をていねいに調べてみると、クリタマバチにやられている木も多く、胴枯れ病になって、20本は枯れており、40本は実がゼロでした。32本には 実が少しついていました。そして、29本には、豊作とは言えませんが、平年作の実がついていました!

この地域のクマたちは、このクリを食べに来たらいい。しかし、今年、クマが来た形跡は全くありませんでした。これからは、イガが固くなるので、もうクマが木に登ってイガごとクリを食べることは無理です。下 に落ちてきたクリを食べるしかないのですが、ここはシカが多いため、シカに先に食べられてしまい、クマたちの口にクリが入ることは難しいでしょう。どうして29本にも実がついているのに、今年、このクリの木にクマが登ってこれまでにクリの実を食べておかなかったのか。2010年の大凶作年に、ここに来ていたクマたちが山から出て行って、捕殺されてしまったからと、私たちは推察しました。

クリ園を登って行くと、稜線にワイヤ入りの高価なシカよけ網が張ってありました。こんな高価な網を使うのは、分収造林です。網の向こう側には、小さなヒノキノの苗が植えられており、まわりがササで覆われていました。下草刈りしていないので、苗は育たないのではないかと思いました。こんな奥地で、もう、分収造林はやめるべきです。ここは広葉樹の繁る水源地に戻しておかないと、人間も湧き水を失います。

それにしても、シカが入れる所と入れない所では、下草の有無が対照的です。クリ園だけをとってみれば、下草を刈らないと風通しが悪くなって、クリは枯れますから、シカの存在は人間の代わりに下草を無償で刈ってくれるので、助かります。しかし、全山の下草を食べてしまうと、夏、花の咲く草花がなくなってしまうので、夏の昆虫が消えます。すると、夏、主に昆虫食のクマたちは、生きられなくなります。こちらの方は困ったものです。

9月6日、この山に、クマたちの気配はすでにありませんでした。今回行ってみてわかったのは、ブナ・ミズナラの原生林より、この2次林の方が、まだ、草原の草花や虫、実りが、少しはあるということです。

②人間の所には、食料がいっぱい。花も咲き、虫もいて、実りもある。

初秋の今、車で道路を走りながら山を見ると、3種の花が目に飛び込んできます。タラ、ヌルデは木ですが、イタドリは草です。どれも白い花です。これらの花は、ハチにとって今年最後の蜜源です。これらの花の蜜を吸い終ると、ハチは冬眠に入ります。(写真はヌルデ)

クマ生息地に到着。集落の周りには、食料がいっぱい。田んぼではたわわに稲が実り、ダイズなどの作物もいろいろ実っていました。

耕作放棄地には、イネ科のエノコログサをベースに、ヒメジオンの白い花やゲンノショウコの赤い花、ノササゲの黄色い花などいろいろな草花が咲き乱れ、コジャノメなどのチョウやウスバキトンボなどのトンボ、バッタやイナゴ、いろいろな虫が飛び回っていました。ここにシカが来たら、喜んで草を食べ始めるでしょうが、柵で囲まれているので、入れません。(下が耕作放棄地の草原)

集落の近くのクリやカキには、新しい枝折れがあり、最近、クマが来たことがわかりました。青いクリをイガごと半分近く食べ、青い柿の実はなぜか2個だけ残して食べ尽くしてありました。幹には新しい爪痕がありました。(写真はクマが食べに来たクリとカキ)

先日調査した本来のクマ生息地のブナ・ミズナラ林には動物たちの食料が全くなかったのに、人里にはいろいろと食料がたくさんあります。この現実を知っている人はほとんどいません。一部猟友会と熊森ぐらいでしょう。このため、人里へ出て来た動物は、有害獣として簡単に殺されています。人間があまりにも傲慢になり過ぎていると感じます。悲しいことです。

かつての日本にもあった、輪廻転生思想などの宗教心も、自然を守るためには必要なのではないかと思いました。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-150x150.jpg)

赤から紫になるときにクマが食べる1-150x150.jpg)