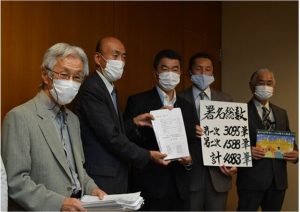

10月16日(日)

和歌山県で保護飼育しているツキノワグマの太郎君の爪切りが行われました。

太郎君は32歳と高齢で、もうあまり動き回ったりしません。そのため、前足の爪が伸び放題になり、巻き爪となって前足に食い込んで血が滲み、痛々しい限りです。かわいそうなので、約2年おきに前足の爪切りを実施しています。

麻酔をかけて爪を切るので、獣医さんにお越し頂き、熊森職員の工藤と羽田が立ち会いました。

今回は麻酔針を撃つにあたって小型の空気銃が使われました。

小型の空気銃

太郎君と鉄格子を隔てて隣で暮らしている2歳のツキノワグマのくまこを寝室に入れて、くまこの檻から獣医師の助手の方が麻酔針を発射しました。左の太ももに見事一発で命中!

麻酔針が刺さった太郎

針が命中してから約5分で太郎君は動かなくなりました。

太郎君ぐっすり

さあ、ここからは手早く作業をしなければなりません。獣医師の先生が大きなペンチを持ってきて、どんどん太郎君の前足の爪を切っていきます。

人間と違ってクマの爪には血管があるため、爪を切ると血が滲みます。

先生が素早く薬を塗って血を止める処置しながら、爪切り作業を進めます。

とても大きなペンチのようなもので爪を切ります。

爪切り中

10分もかからないうちに爪を切り終えました。最後に後ろ足の爪の状態を確認するために太郎君を持ち上げて移動させます。体重は100kg前後。大人3人がかりでやっと動かすことができました。

後ろ足の爪は問題ありませんでした。

目が覚めた太郎君

太郎君はここからが大変でした。意識は戻っているのに麻酔がかかっているので体が思うように動きません。皆で「頑張れ!」と声をかけ続け、何時間も経ってようやく元通りに動けるようになりました。

獣医師の先生によると、脂肪が厚すぎると針が届かなかったり麻酔の効き目が悪かったりすることがあり、複数回麻酔銃を撃たなくてはならない可能性もあったようですが、一発で終わったので皆ほっとしました。

お忙しい中遠方から駆け付けてくださった獣医の先生方、本当にありがとうございました。

太郎君は麻酔による痛みや痺れをよく我慢してくれたと思います。

今回も無事に爪切りが済んで良かったです。

今回の爪切りを実施するにあたって、お世話隊のボランティアの皆様にも、大変助けていただきました。

いつも本当に、クマたちのお世話をありがとうございます。

一方、太郎君に麻酔を撃つため寝室に閉じ込められた元気いっぱいくまこは・・・

早く運動場に出してくれと言わんばかりに鼻息を鳴らしていました。

太郎君の爪切りが終わったので寝室から出してやると、さっそく、木の柱に登ったり、プールに入ったりとせわしなく動きつつ、訪れたお客さんにも興味津々のようす。

初めて出会った職員の羽田にも、「何か頂戴」と言っているかのようなそぶりを見せました。

大好きなサツマイモを食べてご満悦のくまこ

二足歩行で辺りをキョロキョロ

元気いっぱいに動き回るくまこを見ていると、皆、元気をもらえます。

熊舎の隣にはイノシシのぽぅちゃんが暮らしています。

お世話隊に背中を掻いてもらって気持ちよさそうに寝ころんでいました。

イノシシのぽぅちゃん

和歌山の生石高原で保護飼育されている2頭のクマと1頭のイノシシに、皆さんもぜひ会いに来てください!

みんな地球の仲間たち、クマやイノシシと友達になれますよ。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ