くまもりNews

【速報】クマ止め林をつくろう!

凶作年にクマたちが集落に出ないように、

えさ場づくりをめざして植樹会を開きました

10月18日 兵庫県宍粟市 原観光りんご園の裏山

ナラ枯れと山の実りの大凶作でクマをはじめとする野生動物にとって深刻な食料危機が現実になっている中、山から食料を求めて下りてくるクマたちのえさ場となるように、日本熊森協会は18日、兵庫県宍粟市波賀町原の原観光りんご園裏山でクマのえさ場づくり植樹会を開きました。兵庫県の奥地では、昔は、山すそにクリやカキを植えている地域が多く、奥山の実りの凶作年に、クマがクリやカキを食べに来て、植えた木々によってクマが集落に下りるのを止めていたそうです。

線路の枕木の利用や拡大造林のために伐られてしまった「クマ止め林」をもう一度、復活させたいと考えています。

兵庫県内だけでなく、大阪府や滋賀県在住の会員や非会員など15人とスタッフ4人が参加。原観光りんご園で約5年前まで専務理事を務めておられた幸福重信さん(83歳)に選んでいただいたカキ10本、クリ6本、ヤマボウシ2本を植えました。

幸福さんは、専務理事ご在任当時に苦労して育てたリンゴ約1万個を山から下りてきたクマたちに食べられてしまった体験を参加者に話されました。

「被害を知って腹は立ったけれど、よくよく考えてみると山に食料がないから生きるために下りて来たことが分かった。人間だけが良かったらいいのではなく原因は人間の側にあるのだ、人間が反省しないと、と思って共生の森づくりを熊森さんたちと始めました」と幸福さんはこれまでのいきさつを紹介。現場の裏山での植樹の取り組みなどを振り返りました。

幸福さんは「今年はあのころと同じように、山にえさがないひどい状態。あの当時から数えてちょうど今年は15年。クマたちと共生できる森をつくるために、いっしょに頑張りましょう」と呼びかけました。

幸福さんは続いて樹高約1メートルほどの苗木を手にとり、土を掘って水を入れ、土で固まった根を手でほぐしながら植え付けていく方法を身ぶり手ぶりを交えて解説しました。幸福さんの指導を受けながら、親子連れの参加者が植え付けにチャレンジ。植え終わると満足そうな笑顔を見せていました。

最後に、シカなどが侵入して食べられてしまう被害を防ぐためネットを外側に貼る作業をしました。

この日植えられた木は3年ほどで実をつけます。幸福さんは「皆さん自身の手で植えた木をぜひまた見に来てください」と呼びかけていました。奥山に実りが少ない状況は、当面は続くと思いますので、今後、液果やすぐエサになるものを補植していきたいと考えています。

小学1年の娘を連れて、初めて熊森の野外活動に参加した兵庫県の女性は「植えることの大切さや森林の意味についてとてもよく分かる説明で、参加して実際に植えることができて良かったと思います。必ずまた植えた木を見に来たいし、活動にも親子で参加します」と目を輝かせて感想を話していました。

山にエサがないクマたちが集落に降りて来ないようにするには、当面のえさ場が必要です。本部や支部を中心に、全国でこのような活動を広めていきたいです。

【緊急提言】食料を求め出てきて次々と捕殺されているクマたちの絶滅回避と共存のために

- 2020-10-18 (日)

- くまもりNEWS

10月17日 全国クマWEB集会を開きました!

全国でナラ枯れが広がり、クマの秋の大事なエサであるどんぐりが枯死しています。

それだけでなく、今年は2年連続、山の実りの凶作の地域も多く、各地でクマがエサを求めて人里に下りてきて次々と捕殺されています。

昨年は、過去最多、6000頭を超えるクマが捕殺されました。 熊森協会は4月以降、クマ罠規制の強化を求める署名運動に取り組み、現在署名は1万8794筆に達し目標の2万筆まであと少しに迫っていますが、奥山ではエサが全くない状況が続いており、今のように人里に出てきただけでクマを捕殺続ければ、クマは絶滅します。

森と動物たちの危機的危機的状況をたくさんの方に伝え、1頭でも多くのクマたちを何とか救っていく行動を起こそうと、インターネットのウェビナーを使ったオンライン集会を開催しました。

北海道から四国まで50人が参加

会議には北海道から四国まで50人がインターネットを通じて参加されました。

参議院議員で熊森顧問の片山大介先生も参加され「全ての生物が共存共生できる環境をつくることは容易ではありませんが、私たち一人ひとりが取り組むべき課題です。人間たちの都合で大型動物の捕殺について目を背けるのではなく、私たちは問題解決に向け取り組まねばなりません」とお祝いのメッセージを寄せてくださり、会議でも「10月26日から臨時国会、来年1月には通常国会が始まり期間中に環境委員会の審議などできちんと(国に)説明を求めて、皆さんの不安に対する回答を引き出し、署名運動に関してもお手伝いできるよう頑張っていきたい」と話されました。

奥山にえさがない! クマ生息地の危機的状況~なぜ、クマの大量捕殺が止まらないのか

クマ保全担当職員水見より

戦後以降で東北6県分に相当する天然林が伐採されクマの生息地は人間による開発と環境破壊で失われ続けてきました。

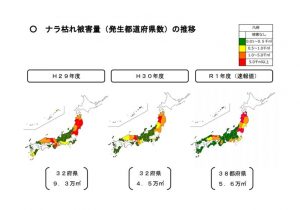

さらに追い打ちをかけるように今年、エサとなるドングリを実らすナラが全国的に広範囲で枯れてしまい、山の実りは2年連続の凶作となっています。水見職員はグラフや写真を使いながら深刻な実情を訴えました。

|

しかし、人里に現れたクマたちは見つかると追いかけ回され、問答無用で殺され続けています。

海外では、同じように人里に現れても、日本のように追いかけ回されたり、すぐに殺されたりはせず、そっと立ち去るのを待つように扱われているのが自然な姿です。

ところが、最近の日本ではクマの出没が相次いでいることについて、一部のメディアは人里に相次いで出てくるクマを研究者の言葉を借りて「新世代グマ」などと表現し人身事故を起こしていると報道しています。

絶滅回避と共存のための5つの提言

会長 室谷悠子

クマにとってエサがない絶望的な状況が続き、人里にクマたちが下りてくる事態を簡単には止められない状況が続く中で、「クマの現状を知り、これから何をすべきか」と題して発言した室谷悠子会長は、熊森協会として、クマの絶滅を何としても避けたいと、「クマの絶滅回避に向けた緊急声明」(→全文はこちら)を発表しました。

| 【クマとの共存のための緊急提案】

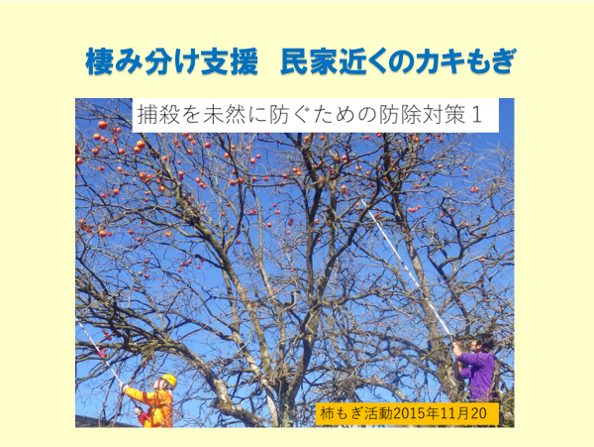

1 里のどんぐり、オニグルミ、カキ・クリなどをクマに分けてやってください。人身事故の危険がある場合は、もいで山へ運んでやってください 2 人身事故が起きないようにするためにも、できる限りの捕殺抑制を 3 クマが里に出てくるのを押さえるために、山裾にクリなどを植え、クマ止め林を造る必要があります 4 潜み場除去のための草刈りや誘因物除去など人身事故防止対策の徹底を 5 根本対策として、奥山の生息地の復元を

|

|

室谷会長は、「マスコミにも訴え、事実をできる限りたくさんの人に伝えて知ってもらいたいです。 私たちは、自ら実践していくことで何とかクマたちと共存することのできる国づくりをしていきたいです。

心ある全国の皆さんにお力を受け、助けていただき、何とか今からでも間に合うように、取り組みを続けていきます」と力強く宣言しました。

真実を広め、民間と行政が協力して行動を!

参加された方々からチャット機能を通じた意見交換や質問がさまざまに寄せられ、「きょうの内容をWEBでもぜひ公開してほしい」との意見もさっそくあり、室谷会長は「なるべくたくさんの人たちが共有できるようにしていきます」と約束しました。

最後に森山まり子名誉会長があいさつしました。

森山名誉会長は、森はなさんの童話「こんこんさまにさしあげそうろう」を手にとって示し、昔の兵庫県北部の但馬地方で子供たちが冬の大寒のころ、たくさんの食べ物を用意して「こんこん(キツネ)さまに差し上げよう」と山に食料を置き分け与えていた童話のストーリーを紹介。 「これが本来の日本の文化です。生き物にもやさしい文化だから水源の森も残すことができたのです。 今こそ私たちは、祖先の優しさを取り戻し、豊かな自然を取り戻しましょう」と語りかけました。

そして、クマたちの捕殺が止まらない中で、時間をかけて話を聞いてくれた行政担当者や、協力してくれた熊森支部のエピソードを紹介しながら「民間と、行政と、それぞれだけでできないことも、互いに力を合わせるとできることは増えてきます。 力を合わせて、政治を動かさないとだめです。 仲間をもっと増やしていけば、注目を集めることはできます。 ただ、思っているだけでは変わりません。 行動して、どんどん広めていきながら、大きな声にしていきましょう」と力を込めて呼びかけ、閉会しました。

| 報道機関のみなさんへ

クマの絶滅を回避し、クマたちの棲める豊かな森を残すため、問題の背景とどうすればよいのかを報道してください! 問題の解決へ向けて、実践活動を行っている日本熊森協会の本部・支部の活動も取り上げていただきたいです。 |

祝 安藤誠顧問、本日、ロンドンのネイチャーフォトコンテストで受賞!

- 2020-10-14 (水)

- くまもりNEWS

熊森より 安藤さん、おめでとうございます! 以下は、どう出版からのお知らせの転載です。 本日、イギリスロンドン自然史ミュージアム主催の 「Wildlife Photographer of the Year」の授賞式があり、 季刊『道』で連載して頂いている、 動物写真家の安藤誠さんの受賞が公式発表されました! ネイチャーフォトコンテストの最高峰での受賞、 おめでとうございます! そんな嬉しい日に、安藤さんの著書出版のお知らせです。 □ 11/5発売 予約開始 ■ 安藤誠著 『日常の奇跡』 「日常の奇跡」に気づいたなら、 それは毎日やってくる。 私たちの毎日は、当たり前ではないのだから ―― 北海道鶴居村の原野の中の宿、 ウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンド。 ネイチャーガイド、カヌーツアー、バードウォッチング、 スローフード、音楽とバーボン ―― オーナー 安藤誠の磨かれた感性で提供される ヒッコリーウィンドの時間・空間は、 多くのリピーターを生んでいる。 彼らが求めて集まる「安藤誠の世界」。 本書では、その魅力を伝えるとともに、 彼独自の世界がどのように形作られたのかを 明らかにしていきます。 クマに魅了され「森や動物を守る仕事がしたい」と願った 幼年時代、自転車やバイクで旅を重ねた少年~青年時代。 子供たちの絶大な信頼を得た塾講師時代や、 ギタリストとしての活躍、ヒッコリーウィンドの建設、 アラスカの人々との固い絆、動物写真家そして プロガイドとしての矜持。 安藤誠の人生をたどると、そこには必ず 人を幸せにしたいと願う哲学と美学があります。 現在は日本熊森協会の顧問としても活躍し、 森の自然保護活動、そしてクマを始め 森の野生動物たちが人と同じように 感情豊かに生きていることを伝え、 彼らを愛し共存したいと願う人たちの輪を つなぐことに尽力している。 人間が自然の一部であることを振り返り、 日常を丁寧に生きることを思い出させてくれる1冊です。 『日常の奇跡 ― 安藤誠の世界 ―』 https://www.dou-shuppan.com/books/ando01/ 1冊 1,870円 A5判ソフトカバー 178ページ □ 安藤誠 講演会 「日常の奇跡」 ■ 11月5日(木) 19時~ 東京町田 かねてよりご案内している 安藤誠さんの講演会。 本日の、Wildlife Photographer of the Year 2020 受賞 そして先日発表された Nature's Best Photography Asia 2020 受賞 ダブルの受賞記念と、 出版記念という、 とても意味ある講演会となりました。 できたての著書の販売もいたします。 「自然はごまかさないし、嘘がない。 だから本物に触れ、ぶれない感性を磨く。 コロナ禍で変わっていく世界を生き抜く力は、 大自然の変わらぬ営みにこそあるのだ」 今だからこそ触れていただきたい「安藤誠の世界」 ぜひお越しください! ■ 安藤誠 講演会 「日常の奇跡」 2020年11月5日(木) 19:00~21:00(開場18:30) 町田市文化交流センター(けやき) 入場料: 3,000円

会報「くまもり通信」104号を発送しました

- 2020-10-02 (金)

- くまもりNEWS

会員の皆様、お元気ですか。

新型コロナウイルスの新規感染者数は落ち着いてきましたが、まだまだマスク着用の日々が続いています。

こうした中、この度、会報「くまもり通信」104号を、会員の皆様に発送させていただきました。

これまで同様、熊森本部(兵庫県西宮市)近隣地域にお住まいの会員さんたちがボランティアで発送作業に駆け付けてくださいました。

3カ月前の103号発送時と同様、全員マスクを着用しての作業となりました。104号は、間もなく皆さまのお手元に届くはずです。

104号の特集記事として今回取り上げたのは、今年、いっそう広範囲に広がったナラ枯れの危機的な状況です。これにより、食料を失ったクマたちが、人里に下りてくる事例が全国で今年も多発しています。

ナラ枯れ特集を組んだきっかけは、兵庫県の地元のクマ被害防除に乗り出した熊森本部スタッフたちが現地に通う中、まだ夏なのに山々の木々があちこちで赤茶色に変色して枯死する「ナラ枯れ」現象が広がっていることに気づいたことでした。

さっそく、クマ生息地を抱える全国の都道府県の担当者に電話をかけて実態を聞き取りました。その結果、「ナラ枯れ」現象が、北海道を除いて全国に広がっていることが判明しました。

このほか、国会ロビー活動や関東の拠点として、ついに開設に至った「祝:くまもり東京事務所」や、8月2日に開催された埼玉県支部結成祝賀会の様子なども紹介されています。

また、コロナによるリモートワークの広がりで、真っ先に不要となったリニア中央新幹線工事や、埼玉県飯能市で進みつつある国土破壊以外の何物でもないメガソーラー事業計画に反対する動きも記事として取り上げています。

ぜひ、多くの皆さんに読んでいただきたいです。

<くまもり通信 104号 目次>

・巻頭言 気づいた人が行動しよう 室谷悠子会長

・兵庫県トラスト地120ヘクタール実り調査

・特集 クマ空前の食料飢饉 ドングリ類の大量枯死、山の実り今年も凶作

・森保全 若杉原生林ツアー 会員寄稿「山と子育て」

・コロナでリニア不要論広がる

2020年度支部長地区長研修会 滋賀県高島市で開催

・祝 熊森東京事務所開設

埼玉県支部結成会祝賀会

飯能市メガソーラー開発にストップを!

・新支部長挨拶 和歌山県・石川県・徳島県

・支部活動報告 四国トラスト地にクマのえさ場復元を! 徳島県

・太郎と花子のファンクラブ&とよファンクラブ

―――

9月25日 熊森環境教育再開は、大阪の進学校 清風学園中高生から

- 2020-10-02 (金)

- くまもりNEWS

新型コロナで今年のくまもり本部による環境教育が止まってしまっていましたが、大阪の進学校清風学園の藤浦新聞塾に参加している生徒や生物部に所属している生徒など、中高生併せて約40名を対象に、開催しました。

なんと、理事長の平岡英信先生も興味を持たれてご参加下さいました!

今回お声掛けくださったのは、清風学園で顧問として新聞塾を開設されている藤浦さんです。新聞記者として活躍してこられた藤浦さんは、若い者にこそ文章との向き合い方、新聞の読み方を教えなければならないと考え、新聞塾を開設され、その活動の一環として熊森を呼んでくださったのです。

まず初めは、低学年向きに作られた「どんぐりの森を守って」という熊森青年部作の実話紙芝居です。大人にも見ていただけます。演じたのは、今春、新卒で熊森環境教育担当職員となったKさんです。着任してから初めて人前に立てました。

母グマが殺されてしまうシーンではおもわず耳をふさぐ生徒もいて、手ごたえを感じました。

次は、室谷悠子会長の講話です。

大阪の水道水が一体どこから来ているのか、琵琶湖の水はどこから来ているのかというお話から始まり、クマの棲める豊かな森の重要性につなげていかれました。そして、日本の森林の現状を伝え、森再生の必要性に話を進めていかれました。

参加した生徒は皆、社会問題に興味を寄せているということで、終始真剣な面持ちでメモを取りながら熱心に聞いていました。

生徒たちは、普段から新聞部として様々な文章に触れているというだけあって、質疑応答の時間もクマに関することから森再生に関するものまで、鋭い質問が絶え間なく室谷会長に投げかけられました。

単に植樹するだけでは木は生育しないのではないか、どのようにすれば良く育つのかという質問も出て、室谷会長は、する予定のなかった小規模皆伐の話をすることにもなりました。

生徒が、どうすればより良くなるかを真剣に考えたからこそ、出てきた質問だと思います。

今回、清風学園に熊森を、呼んでいただき、本当に感謝しています。

自然保護の第一歩は、今どうなっているのか、まず現状を知ることからです。

自然保護の輪を広げるために、これからも環境教育や講演等を精一杯させていただきます。

幼児から小学校各学年、中学校、高校、大学、社会人、それぞれ向きのプログラムを持っておりますので、環境教育、環境講演会など、ぜひ、熊森にお気軽にお声掛けください。熊森は、全国どこへでも出かけます。

9月16日兵庫県農政環境常任委員会で、丸尾牧議員がクマ目線で質問

- 2020-10-02 (金)

- くまもりNEWS

兵庫県農政環境常任委員会を傍聴しました。

まず初めに、県鳥獣対策課の三輪課長から兵庫県の野生動物保護管理について説明があり、その後、委員会所属の12名の議員と兵庫県当局との意見交換がありました。

その中で、丸尾牧議員が、的確な質問をしてくださいました。

兵庫県農政環境常任委員会で質問に立つ、丸尾牧議員。兵庫県議会インターネット審議中継より(野生動物の保護管理は、1時間25分から最後まで。丸尾議員は1時間58分25秒から質疑)

<以下、丸尾議員の質問・意見>

◇生息地について

丸尾議員:今年は兵庫県でもナラ枯れがひどいという情報を耳にしているが、どの程度把握しているか?野生動物の餌に関係するため、被害対策の上でも把握すべき。

→兵庫県豊かな森づくり課:今、ナラ枯れの調査をしているが、昨年に比べ広範囲に被害が拡大している状況。

→鳥獣対策課 三輪課長:ナラ枯れの情報に加え、今年はさらにツキノワグマの餌となるドングリの実りが悪い。まだ調査中だが、現時点ではブナは凶作、ミズナラ、コナラは、但馬地域では成りの良いものが少しあるものの、凶作。全体を通して凶作になる見込み。昨年に続く凶作。現時点では、昨年より出没、捕獲数は少ないが、(熊森注:昨年度120頭殺処分)今後、出没や捕獲が多くなるかもしれない。

兵庫県森林動物研究センター豊凶調査

2019年 ブナ大凶作、※ミズナラ凶作、コナラ並下

2020年 ブナ大凶作、※ミズナラ並下、コナラ凶作

(熊森注※)秋のクマたちの命をつないできたミズナラのドングリ。多くが枯れて白骨化し、木そのものがなくなっている。兵庫県赤谷山。2020.9.15熊森撮影

丸尾議員:以前、兵庫県が県民緑税を使って人工林を伐採し、実のなる木を植えた場所を見てきたが、植えた苗木はぜんぜん管理ができていなかった。苗木を囲っていたシカ柵は倒れ、せっかく植えた木は枯れていた。野生動物との共存、棲み分けのために広葉樹を植えたと県はいうが、奥山に植えた広葉樹は、現在動物が利用しその機能を果たしているのか、県は点検しているか?できていないなら、すべき。

→県当局:回答せず。

◇ツキノワグマについて

丸尾議員:山の実りが悪く、クマの出没が多くなる予想とのことだが、今年の推定生息数は、722頭で、捕殺上限が57頭となっている。すでに30頭獲っているが、上限に来たらどうなるのか?

→兵庫県鳥獣対策課 三輪課長

・有害捕殺が上限にきたら、精神被害での捕獲許可を受けた罠はすべて解除する。しかし、集落に執着しているものは、申請があれば捕獲許可を出すことになる。

丸尾:今年の有害捕殺された30頭のクマのうち、1歳の小さな子グマが5頭もいることが分かっている。中には6.2kg、7.2kgなど(熊森注:0才)体重10kgにも満たない小さなクマもいる。そんな小さなクマが人を襲う危険があるのか?

→三輪課長:一歳になると、犬歯が生えてくるので、噛むと人に危害を加える可能性があるので殺処分にした。

丸尾:錯誤捕獲が多いが、再発防止対策もすべき。くくり罠が法律で定められたものを使っているかなどのチェック、クマを強力に引き寄せる誘引物を置かない、クマが何回もかかった場所には、罠を設置しない等、錯誤捕獲防止の措置はとっているか?

→三輪課長:錯誤捕獲に関しては、誘引物がクマを引き寄せていないか等、厳格に調べている。(熊森注:糠などの誘因物がクマを引き寄せているのは明らかで、熊森が何度も指摘している)

丸尾:ツキノワグマの5府県でやっている広域科学部会の情報を、公開してほしい。

→三輪課長:科学部会の資料は、基本的に公開と考えていきたいが、個人の思想など、研究結果として発表されていないものは非公開にしたい。(熊森注:個人の思想や知的財産などを公開してほしいと熊森が要望したことは一度もない。まず、科学部会開催日、開催場所、委員名などを公開すべき。)

丸尾:兵庫県のクマ推定生息数に関してだが、県は制度の高い手法だというが、日本福祉大学の山上俊彦教授は、兵庫県のクマ推定生息数の出し方に厳しい意見を言っている。当局はどうお考えか。

→三輪課長:山上教授のご指摘はきいている。科学的手法でやってきたが、これまで様々な専門家(熊森注:異論学者を排除している)から意見をいただて今の手法にたどり着いた。生態学会からも厳しい意見をもらいながら、やってきた。山上教授のご指摘に関しては、他にも同じようなご意見が出てきたら考えたい。

熊森から

今、行政に求められていることは、国に忖度して人工林のじの字も言わない専門家という人たちの声を鵜呑みにせず、行政担当者自身がクマの生息地を訪れ、自分の目でクマ生息地の現実をしっかり見ていただきたいです。

一見緑に覆われた豊かに見える兵庫県の山ですが、人間活動によって内部が絶望的なまで荒廃していること、以前と比べ樹種もすっかり変化し、昆虫は消え、液果・堅果共、実りのない山に様変わりしていることに気づくべきです。

その上で、共存をめざし、他者(=クマ)の窮状を思いやる力が、人間に残っているかどうかなのです。

これによって、対策がすっかり変わってくると思います。

兵庫県はこれまでクマが何頭いるかの推定精度を上げることに多額の予算を使い続け、今年、何頭殺せばいいのか計算をし続けてきましたが、このような計算に意味がない。奥山生態系が崩壊しているのです。

県が重用してきた捕殺一辺倒のワイルドライフマネジメント派の野生動物対応手法は、もう完全に破綻していることに気づくべきです。

毎年毎年大量の野生動物を多額の税金を使って捕殺し続けてきましたが、人間は自然に生かされていること、その自然とは何かを忘れた結果、水源の森を失うという取り消しのつかない事態を進行させています。

クマ空前の食料飢饉 兵庫県現地調査結果

- 2020-09-21 (月)

- くまもりNEWS

鳥取県大山の今夏の壊滅的なナラ枯れ写真を見て、兵庫県は大丈夫だろうかと不安になり、熊森本部は9月15日、兵庫県の主要なクマ生息地である宍粟市(人工林率73%)の山の実り調査に入りました。

道中の風景です。

道中の風景

人間の住む平地は、米もカキもクリもよく実っています。途中にあるスーパーも、食料であふれかえっていました。

一方、山は実りのない針葉樹一辺倒の人工林で覆われているため、残された広葉樹林の様子がつかめません。

自然林が残っているところに来たので、とりあえず遠景を見てみようと思い、対面する旧道谷小学校がある山に車で登り、向かい側から自然林の全容を見てみました。

対面する山から、赤谷山自然林を臨む 中央草地が戸倉スキー場

戸倉スキー場の上に、赤谷山のブナ・ミズナラ林が見えます。望遠レンズで見てみましたが、兵庫の山は緑に覆われています。ほっとしました。

山を下りて、戸倉スキー場に隣接する山に入りました。

この地点の標高は600メートルで、植生はコナラです。

山のふもとで、20本のコナラの実りをチエックしました。なんと、実がついているのは1本だけで、その実の数も少しです。

残念ながら、コナラ、凶作。こんな程度では、クマのおやつにもなりません。

b

少し実がついていたコナラ

一本のコナラの根元に粉状の木くずを発見し、近づいてみました。カシノナガキクイムシがあけた穴があり、よく見ると一部の枝が枯れていました。

カシナガが入っている!

周り数本にも、同様の状況が見られました。

コナラの根元に粉状の木くず

いったんこうなると、来年、このコナラ林でナラ枯れが爆発的に進むことが予測されます。ナラ枯れの効果的な対策はありません。来年が、恐ろしくなりました。

山の上層部を調査するために、車で戸倉峠まで行き、鳥取県側の林道に車を置いて赤谷山に登ることにしました。

赤谷山登山

標高800メートルの赤谷山登山口から尾根道を登っていきます。この尾根は20年前ごろまでは、人間の背丈を超えるチシマザサで覆われており、人間の進入は無理と言われていた場所です。しかし、今は、県民のハイキングコースになっており、宍粟市によって尾根のササが頂上まで刈り取られています。

シカの食害とササの刈り取りで下層植生が失われた尾根は、表土が流出し続け、木々の根があらわになっています。少し見ないうちにますますひどい状況になっていました。

赤谷山登山道

あと何年かしたら、尾根の木々が全部倒れると思います。尾根を破壊してまで、県民のレクレーションを進める必要があるのでしょうか。他生物や次世代のことを考えるなら、わずかに残されたこのような奥山自然林は、祖先がかつてしていたように「入らずの山」にすべきです。(今年も宍粟市に電話で提案します)

登山中、ハイイロチョッキリが落としたミズナラの小枝が足元に落ちていました。ミズナラのドングリには、ハイイロチョッキリがあけた穴がついています。

ミズナラのドングリ発見!

ハイイロチョッキリが落としたミズナラの実付き小枝

この山の木々は樹高が高くて、見渡しましたが、それらしきミズナラの木が発見できません。とりあえず、ミズナラが実っていたことに元気を得て、急な尾根道を汗だくで登っていきます。1時間半ほど歩いたところで、貴重なブナ・ミズナラ林に到達しました。

ミズナラの木が消えている!

なんと、ブナ・ミズナラ林がブナだけの森になっていました。

いつの間にかブナ林に変化していた元ブナ・ミズナラ林

みんなで、ミズナラの木を探し回りました。

枯れて墓標のように幹だけになっていたり、かろうじて生きていても何本もの枝が枯れて弱弱しくなっていたりで、風前の灯火でした。すでに多くはナラ枯れで枯れて倒れ、消えてしまったのだと思います。

幹だけになっていたミズナラの枯れ木

枝枯れや梢枯れが痛々しいミズナラの巨木

わずかに生き残っていたミズナラの木を何本か探し出して実りを調べてみましたが、ドングリの実は一粒も発見できませんでした。ゼロではないのでしょうが、凶作です。といってもほとんどのミズナラの木が消えているのですから、豊凶など論じても意味がないと思いました。

ブナ林になってしまったブナの木を調べてみました。ブナの実りは全てゼロでした。クマの痕跡も完全にゼロで、この山にはもはや野生動物の痕跡がありません。

やっとのことで、頂上に登りきりました。

頂上から見回せる景色は絶景で、兵庫県最高峰氷ノ山(1510メートル)をはじめ、兵庫県、岡山県、鳥取県の山々が遠く青々と見わたせます。

赤谷山から見渡した山々

赤谷山に登った人たちのどれくらいが、この眼下に見渡せる青々とした山の危機的な内部変化に気づかれるでしょうか。

一見、青々とはしていても、大部分が動物たちが棲めない人工林にされてしまっていること、残された自然林の中で、クマの命を支えてきたミズナラが枯れて消えていること、ブナの木が残っているのはいいが、実りがゼロであること。

頂上に弱弱しいナナカマドの木があって、一応、実が付いていましたが、それ以外、この山には、全く実りというものが見当たりませんでした。

兵庫県森林動物研究センターの横山博士がいつも言っている言葉が耳にむなしく聞こえてきました。井戸知事も、彼女の言葉を信じておられます。

「今や兵庫の山は、歴史始まって以来の豊かさです。山の中に野生動物たちの食料はいっぱいあります。クマが山から出て来るのは、クマの数が増え過ぎたからです。(爆発増加説)クマが生息地を拡大しようとしているからです。(生息地拡大説)クマが人間を恐れなくなったからです。(人なめ説)クマが里のものの方がおいしいと味をしめたからです。(味しめ説)」

帰宅後、グーグルアースで宍粟市の山々を調べてみました。ミズナラの巨木が枯れた痕が白い枯れ木となって、山中に点在しているのが分かります。

兵庫県宍粟市の山2018年グーグルアースより

熊森から

大切なことは、本当に見えにくいのです。私たち熊森に、日本の水源の森の危機を知らせてくれた恩人は、里に出てくるようになったクマたちです。この国に、クマが残っていてくれて本当に良かったし、これからも残っていてくれねばなりません。

この恩人を今、日本人は片っ端から殺し尽くしているのです。

行政や、一般のマスコミは、熊森の調査結果や見解を全く取り上げようとしません。もう水源の森保全は手遅れかもしれませんが、他生物のために、次世代のために、どこかにこの真実を取り上げてくれるところを必死で探しています。

お心当たりのある方は、週刊誌、雑誌、何でもいので熊森を取材するようにお勧めいただけないでしょうか。(完)

今年のナラ枯れ状況とクマ生存の危機

- 2020-09-15 (火)

- くまもりNEWS

今年もブナ、ミズナラ、コナラなど、山のドングリの豊凶が発表される季節になりました。

しかし、ドングリの豊凶を論じる前に、ドングリの木そのものが大量に枯死してしまっていたとしたら、豊凶発表にどれほどの意味があるでしょうか。

全国で発生する深刻なナラ枯れ被害

以下の写真は9月9日産経新聞に掲載された今年の夏の鳥取県大山です。森が消えるのではと思うほどの壊滅的なナラ枯れです。

鳥取県大山 赤色部分が今年枯死したミズナラやコナラなどのドングリ類(産経新聞2020.9.9)

ナラ枯れというのは、2000年代に出現した奇妙な木の枯れです。奥山にわずかに残された貴重な自然林のドングリの木が、夏に葉を赤くして一気に枯死してしまうことから始まりました。

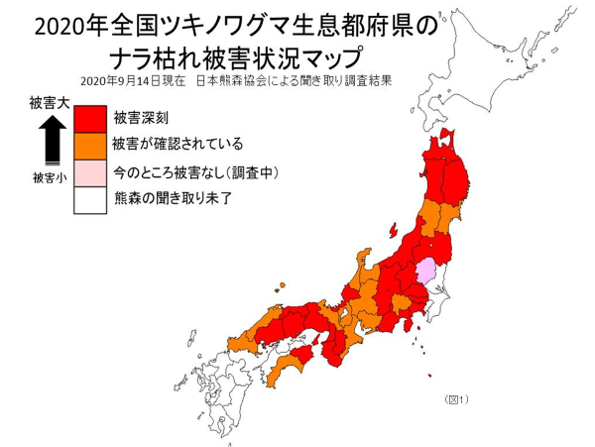

熊森本部は、全国クマ生息都府県の今年のナラ枯れ状況を行政担当部署に電話で聞き取り、下のマップにまとめました。

日本熊森協会作成

北海道を除く全国で、山奥のクマの食料になるドングリ(ミズナラ・コナラ等)から、地域によっては、島、海沿い、平地の暖地性のドングリ類(シイ・カシ)まで枯れています。

秋の食糧を失った山の動物たち

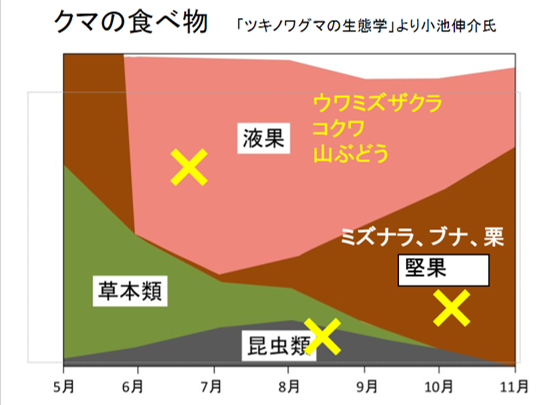

人間は、食べ物を田畑で生産しますが、野生鳥獣たちは木の実や昆虫など、自然界にあるものを採食するだけですから、このナラ枯れ状況は致命的です。

クマなどの冷温帯にすむ野生動物が秋に一番好むのは、ブナです。アクがなくて、人間が生で食べてもおいしい実です。しかし、ブナは、豊凶が激しい上、数年に1回しか豊作にならず、凶作年となるともう全く実を付けません。ブナだけに頼っていては、野生動物たちは生き残れません。

そこでクマたちが、冬ごもりのための食い込み用食料として頼りにしてきたのが、秋に大きなドングリをどっさりつけるミズナラです。ミズナラにも豊凶はありますが、ブナほど極端ではありません。そのミズナラを筆頭にドングリ類が、大量枯死しているのです。

林野庁発表:ナラ枯れ被害量の推移 クリックすると大きくなります。

山の実り凶作年の昨年度、クマたちが里にある食料を求めて山からどんどん出てきました。そこには、人間の銃や罠が待ち構えており、片っ端からクマたちは殺され、ツキノワグマの捕殺数は過去最多5283頭にものぼりました。過疎化高齢化した地元は、農作物を荒らされたり人身事故が発生したりで悲鳴を上げました。

今年もすでに大量のクマが捕殺されています。いくつかの県で、2年連続山の実り大凶作が発表されています。これまで大凶作が連続して続いたことはありません。自然界で大異変が起きているのです。

生息地の状況がわからない鳥獣保護行政

今回、野生鳥獣担当の行政官にナラ枯れの程度を尋ねると、自分たちは調べていないのでわからない。森林担当部署に聞いてほしいといいます。

森林担当の行政官にナラ枯れの状況を尋ねると、なぜそのようなことを尋ねて来るのかと聞かれました。ある東北地方の担当官は、真っ赤になった山を見て、あれはいったい何なのかと県民からの問い合わせが相次いでいるということでした。ナラ類カシ類はクマをはじめとする森の動物たちの命を支えてきた貴重な木であったことを話すと、野生動物のことは担当外でわからないと言われました。

自然生態系を守るには総合的な知見が必要です。この縦割り行政の弊害を何とかしなければなりません。

この20年間ほどの間に、日本の山から実のなる木が大量に枯死して消えてしまったのです。

日本の山の緑の中身がすっかり変わってしまっているのです。マスコミは全国民にこの事実を伝える責任があります。どうか伝えてください。

熊森から

本来の生息地の惨状を踏まえた共存策を

9月1日の熊森フェイスブックにナラ枯れの惨状を訴えたところ、7万件という過去最大のアクセスがありました。多くのみなさんが関心を持ってくださったことを、心強くうれしく思います。

ナラ枯れ被害や2年連続の山の実りの凶作などの影響で、今年も秋にクマが出てくる地域が増えそうで、私たちも、秋へ向けた注意喚起や対策の準備を始めていますが、特効薬のような解決策は無く、頭を抱えています。

ナラ枯れでどんぐりの木を枯らす直接の原因はカシノナガキクイムシという外来昆虫ですが、ナラ枯れの大発生には異常気象や酸性雨(酸性雪)などにより森の木々が弱っていることが影響していると言われています。いずれにせよ、人間の環境破壊の影響です。

野生動物たちの窮状に見て見ぬふりをし、今年もクマの大量捕殺を認めるのか、同じくこの大地に生きとし生けるものとして食料を分かち合うか、どちらかだと思います。

肥沃な平地である里のクリや柿は今年も豊作です。生き残るため、夜、命がけでそっと出てくるクマたちに可能な限り与えてやってほしいです。すべての生き物と共存してきた日本人の祖先なら、きっとそうしたと思います。クマたちはエサを求めて里に下りてきているだけで、人身事故を起こしたいと思っているわけではありません。突発的な至近距離での遭遇がないように注意し、彼らをパニックにさせなければ事故は防げます。

私たちの保水力豊かな水源の森を守るには、絶滅しない程度にわずかに野生動物が残っていたらいいのではありません。野生動物たちが豊かに残っていなければならないのです。(完)

ナラ枯れの原因は虫ではない

- 2020-09-21 (月)

- くまもりNEWS

どんな問題にも原因があります。

その原因特定に誤りがあれば、打つ手は全て外れます。

ナラ枯れは2000年代になって、日本海側の豪雪地帯の冷温帯から始まりました。

熊森は当初、地球温暖化によってこの暖温帯の虫が、まだこの虫に抵抗力を持たない冷温帯の木々に上がって行って(地球温暖化)、中国起源の酸性雪で弱ったミズナラの木を(土壌酸性化)、虫が片付けに入ったことが原因ではないかと考えました。

しかし、現在、日本海側だけではなく太平洋側も、奥山だけではなく里山も、ナラ枯れが蔓延してしまいました。

今年のナラ枯れの猛威には今年の酷暑ともいえる異常な猛暑も加わって、全国の実のなる木が弱ってきたからではないでしょうか。

一方、国は、ナラ枯れの原因を、カシノナガキクイムシという長さ5ミリほどの甲虫であるとしています。

その結果、各地の山に大量の殺虫用化学物質を運び込んでいます。これで死ぬのは、カシノナガキクイムシだけではなく、全ての虫です。弊害の大きさは計り知れません。国の大量の薬剤散布にもかかわらず、ナラ枯れは北海道を除く全国に広がる一方です。人間にはこの虫をコントロールすることなどできなかったのです。

この虫は外来種ではなく、昔から日本の暖温帯にいた虫です。この虫でドングリの木が枯れるのなら、とっくの昔に、この国からドングリの木が消えていたはずです。

虫原因説から脱皮すべきでしょう。

当協会顧問の故宮下正次先生の研究によると、佐渡島では虫侵入の形跡が全くないのにミズナラが総枯れしていたそうです。こうなるともう完全に、ナラ枯れの原因は、虫ではなくなります。

土壌の酸性度を緩和すべく根元に炭をまいたところ、枯れそうになっていたミズナラが何本も生き返ったということです。

ナラ枯れの原因は、直接的には虫であったとしても、地球温暖化、酸性雪雨、大気汚染などの人間活動の総合作用によって、木々が弱っただけではなく、土壌内の共生菌である微生物たちが変化したり衰えたりしていることではないでしょうか。

この目に見えないミクロの世界で行われている多種多様な微生物たちの働きは、永遠に人間がはかり知ることができない世界であり、まして、人間がコントロールすることなど不可能です。人間はもっともっと謙虚にならねばなりません。

一時の楽さや便利さを享受するため、たった一つの母なる地球環境を壊し続けていくのでは、人間は余りにも愚かであまりにも無慈悲な動物です。

「人間は発展するために生まれてきたのではなく、幸せになるために生まれてきたのです。」

ウルグアイ 元ムヒカ大統領

リニア新幹線を筆頭に、水源の森を壊してまでこれ以上の便利さを求めることは、不要なばかりか人類の自殺行為です。

流れを変えるには大きな声が必要です。熊森は心ある皆さんの声をひとまとまりにして、他生物のために、次世代のために、奥山水源の森を聖域化する力を持ちたいのです。ぜひ多くの方に熊森協会の会員になっていただきたいです。会費は、毎年の会員数を正確に把握するための年千円でいいです。年千円の会費で年4回の会報を送付させていただきます。(完)

メガソーラーで、生きものあふれる森17haが伐採危機!

- 2020-09-11 (金)

- くまもりNEWS

9月27日(日)13時30分~ 埼玉県飯能市民会館

写真提供:加治丘陵の自然を考える会 飯能 開発地の豊かな自然はこちらの動画から

埼玉県飯能市は、スギ・ヒノキが人工林が多く、人工林率は82%と埼玉県で一番です。

自然の森がほとんど残っていないこの地域で、わずかに残った豊かな森林(針広混交林)17haが、メガソーラ開発により、伐採の危機にあります。

保護のため買い戻した森林を民間に格安で貸し出し

開発予定地は、入間市、飯能市、青梅市にまたがる加治丘陵(かじきゅうりょう)の阿須山中(あずやまなか)にある飯能市所有の森林約17haです。この森林は、飯能市が、豊かな自然を残そうと20億円かけて買い戻し中の場所です。飯能市は、この森林を、月たった10万円で、一般財団法人インターナショナル・スポーツアカデミーに貸し出し、森林を伐採し、メガソーラー(約11ha)とサッカー場(約1ha)を造る計画が進んでいます。

多額の税金をかけてせっかく買い戻した森林は市民の貴重な財産のはずなのに、一部の人の利益のために破壊することが許されるのでしょうか?

豊かな自然を破壊してしまうことに一番心を痛めるのは子どもたちです。多様な生きものの生息地を奪ってできたサッカー場で子どもたちが喜んでプレーができるとはとても思えません。

森林伐採により、豊かな自然生態系は永遠に失われます。開発地は斜面地で地滑りを起こしやすく、森林を伐採し、根を掘り起こすことで、土砂災害の危険性も高まります。

豊かな自然をどう守る? みんなで考えよう!

熊森は、自然エネルギーに反対ではありませんが、大規模な自然破壊につながる大型風力発電やメガソーラー開発には反対です。地元では、「加治丘陵の自然を考える会 飯能」のみなさんが、メガソーラー開発を止めるために奮闘しておられます。しかし、開発手続は、着々と進んでおり、林地開発許可がおりようとしています。

絶滅危惧種も多く発見される生きものあふれる森を破壊する開発を何としても止めたい。この問題をもっとたくさんの人に知ってもらい、開発を止めるために頑張っているみなさんを応援したいとシンポジウムを企画しました。全国で、風力発電やメガソーラー開発の問題に取り組んでいる北海道の市川守弘弁護士にもお越しいただき講演いただきます。

飯能市、埼玉県だけでなく、この問題に関心のあるみなさんにお越しいただきたいです。

メガソーラー開発に関する詳しい情報は、加治丘陵の自然を考える会 飯能のブログまたはFacebookで。

| 飯能市 加治丘陵 メガソーラー開発を考えるシンポジウム

2020年9月27日(日) あいさつ 日本熊森協会 会長 室谷悠子 「開発予定地の豊かな自然とメガソーラ計画の問題点」 【 時 間 】開場 13:00 / 開演 13:30~ 【参加申し込み】 Tel:0798-22-4190 FAX:0798-22-4196(熊森協会本部) E-mail:azu.hanno@gmail.com |

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ