ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

1月26日吉川市で埼玉県支部再結成に向けての集い

- 2020-02-02 (日)

- くまもりNEWS

愛知県支部再結成に続いて、埼玉県でも支部再結成の動きが進んでいます。

森山名誉会長が集いの記念講演を行いました。

チラシは支部再結成スタッフの娘さんが作ってくださいました。

とても素敵なチラシです。

会場は会員のお寺。

広くてきれいなお部屋に、数十名の方が集まってくださいました。

森山名誉会長の講演「熊森誕生秘話」の後、埼玉県会員が、定番のくまもり紙芝居「ドングリの森を守って」を上演しました。とてもやさしい声の方でした。

その後、本部から支部長に任命された池田さんが、埼玉県の森の資料提示などを行いました。

埼玉県の人工林率は49%だそうです。

埼玉県の奥地では、過疎が進んで集落の住民がゼロになったところもあるということですから、放置されている人工林も多いと思われます。

森林環境税で奥山広葉樹林化が進むように、議会にも働きかけていかねばなりません。

県議会議員の方が参加してくださっていて、この日会員になってくださり、今後の協力を約束してくださいました。

心強いです。

チェンソーや草刈り機を使える方もおられました。

過疎化高齢化で野生鳥獣との共存対策や山の手入れができなくなっている地元の方々を支援していく活動が展開できるかもしれません。

絵が描ける方もおられました。皆さん、多才です。

支部再結成に向けて、支部スタッフに名乗り出てくださった皆さんで、今後、現地調査など、お仕事の合間に忙しく支部結成の準備をされていくもようです。

栄誉ある支部再結成スタッフに入ってみようと思われる埼玉県会員の方が他におられたら、本部までお知らせください。

皆さん、埼玉県支部再結成を応援してください。!

埼玉県支部再結成の祝賀会の日時場所が決まれば、埼玉県全会員の皆さんにお知らせします。

結成会には、室谷悠子会長もお祝いに駆け付ける予定です。

その時は、多くの方を誘い合ってみなさんでご参加ください。

1月25日、南魚沼市で森山名誉会長が初講演

- 2020-02-02 (日)

- くまもりNEWS

本部スタッフは、1月23日2名、24日3名で、新潟県の行政や財界、政界のキーパーソンを訪れ、昨年12月、南魚沼市で捕獲された親子グマ(熊森が保管中)を、今春、そろってまちがいなく山に返していただけるよう、協力を求めました。

水分補給のため、氷を与えてみた(くまもり自動撮影カメラ1月22日)

藁がクマの糞尿で発酵していないか心配で藁中の温度測定→室温と同じ。大丈夫。

親子グマが縁の下で冬ごもりしようとしていた二日町診療所萌気園の黒岩卓夫理事長や奥様の社会福祉法人桐鈴会黒岩秩子理事長らが、今回私たちが新潟県を訪れることを知って、この週の火曜日の夕方、急遽、土曜日に夢草堂というお寺で、森山まり子名誉会長の南魚沼初の講演会を企画してくださいました。(新潟県の他市では何回か森山会長(当時)の講演実績あり)

黒岩さんたちは、火曜日のうちに即チラシ作成。水曜日は一斉メール。木・金は電話をかけて、人集めをしてくださったそうです。

3日間で人が集まるのだろうかと心配でしたが、南魚沼のみなさんを中心に、会場のお寺には部屋いっぱい数十名の人々が集まってくださいました。感激です。皆さん、本当によく来てくださいました。

会場風景

会場では、資料として、江戸時代の北越雪譜から「熊人を助(くまひとをたすく)」のお話と、親子3頭のクマを、春、山に放すべきという専門家の意見書を配布させていただきました。

2時間という長時間の講演でしたが、みなさん身じろぎもせず聞き入っておられました。今、南魚沼では黒岩ご夫妻や地元保育園の園長先生たちのご尽力で、くまもり小冊子が相当数出回っており、小冊子を読んできましたという方も多かったです。やはり、読むと聞くでは大違い、今日お話を聞いてよくわかったという感動の声が多く寄せられました。また、自分たちは何も知らなかったというショックの声も聞かれました。

講演中の森山名誉会長

新潟県の人工林率は23%と、他府県と比べると低いのですが、新潟県は日本海側にあるため、2005年ぐらいから始まったナラ枯れがひどい上、新潟県の山には北海道に次いで全国3位48か所という多くのスキー場があります。

講演の最後に、森山名誉会長が、親子グマが冬ごもりしようとしていた場所の写真と、現在の親子グマの動画を見せて、この親子グマは住居侵入などしていません、今も人間を恐れており、人を見ると激しく威嚇してきます。春、山に放しても、怖い思いをした場所に帰ってきたりしませんと伝えました。

住居に見えますが、実はこの場所は縁の下で、自由に外から出入りできます

名誉会長は、「クマのことをよく知らない人たちが、『帰ってくるから、山に返すな』と言うかもしれませんが、みなさんの声で、『2019年は555頭もクマを殺したんだから、この3頭は山に返してやろう』という声を上げてください。大型野生動物と共存する豊かな文明を取り戻すために、新潟県初の保管グマ※の放獣の道を切り開いてほしい」とお願いして、講演を終えました。

※ 保護飼育の許可を取ると、熊は山に放獣できないというのが、新潟県の見解です。

この後、本部クマ保全担当の水見竜哉研究員が、これまでいくつもの人身事故現場に駆け付け、当事者から話を聞き取ったり現地を調べたりした結果を元に、人身事故はなぜ起こるのか、どうしたら避けられるのかという話をしました。

クマは本来おだやかな動物だが、驚かせるとパニックを起こして事故を発生させる

終了後、初めて知った、よくわかったという声を、何人もの方からいただきました。クマが多くいる新潟県ですが、今や、山のこともクマのことも知らない人がほとんどになっているような印象を受けました。

自然界のことは私たちにもわからないことが多いのですが、私たち熊森が長年かかって知り得た山のことクマのことを、新潟の皆さんに、もっともっと伝えていきたいです。

熊森講演会を企画してくださる方があれば、ぜひお知らせください。

二日町診療所萌気園では、熊森協会がこの親子グマを救ったことに感謝して、募金箱を設置してくださっていました。また、この日集まってくださった皆さんからも熊森への寄付金があり、この日、総額129133円の寄付金が講演会企画者から森山名誉会長に手渡されました。

皆さん方の暖かいお心に感謝します。どうもありがとうございました。新たに16名の方がご入会くださいました。

帰り、私たちは会員に会うため、越後湯沢駅に立ち寄りました。見上げた山はスキーの滑走路でズタズタでした。新潟県には支部がないので、まだ深くは調べられていませんが、スキー場開発によってもクマたちの生息地が危機的状況に陥っていることが考えられます。

越後湯沢駅構内は、新宿に来たのかと思うほど人でいっぱいでした。地元の方が、「滑っているのは皆東京から来た人や外国人ばかり、新潟県人は誰もスキーなんかしないよ」と、自嘲気味に話されていました。

観光産業はいいことのように言われていますが、あまりにも多くの人たちが押し寄せ過ぎると、せっかくの自然が壊滅的に破壊されてしまい、持続可能な産業ではなくなってしまいます。

熊森山形県支部、吉村美栄子県知事にクマ捕獲数半減の要望書を提出

- 2020-02-01 (土)

- くまもりNEWS

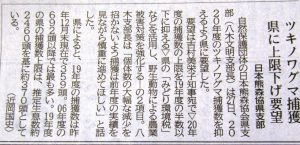

以下は、2020年1月28日山形新聞記事

山形県支部長から

山形県では2019年度、359頭ものクマが捕殺されました。

1月27日午後「山形県特定鳥獣保護管理検討委員会」が開催され、来年度のクマの 捕獲について捕獲「水準」を340頭、春季捕獲を184頭とする案が出されました。案とはいえ、すでに捕獲数は決まっており、私がいくら意見を言っても毎度のことながら変わりません。

今年は雪が異常に少ないので、春先の雪解けも早いでしょう。これは春季捕獲するみなさんには不利な条件となります。今年度も、春季捕獲206頭に対して「実 績」は77頭でした。

できるだけ捕殺数が少なくなることを願っています。

私はいつも委員会で、農業被害や人的被害がないことが望ましいのだか ら、何頭捕獲してよいなどを目安にするのではなく、農業被害をどれぐらい減らすのか、被害防護柵をどれくらい設置するのかなどを目安にすべ きだと意見を述べています。

これであれば、被害が 何%減った、柵が何km設置されたと、目標が具体的になります。

<地元の方の声>

私は山形市に住んで25年以上になりますが、昨年夏に初めて、熊、イノシシ、サルに家庭菜園(トウモロコシやカボチャなど)をやられました。

当初、何にやられたのか解らず、市役所に連絡したところ、猟友会の方が見に来て、熊とイノシシだと判断されました。近くの果樹園でも熊被害が発生し、隣組で緊急注意のチラシが配布されました。

すぐに罠が仕掛けられ、2頭の熊が捕獲されたようです。上の畑では栗の枝がおられる被害がその後もありましたから、まだ熊がいると思います。

数年前は果樹園や畑だった所が、高齢化で放棄され、荒れ地が増えてきました。それに伴って、イノシシや猿の目撃も増えてきました。

森林保全はもちろん大切ですが、耕作放棄地の草刈りや樹木の伐採等々の必要性を感じます。

隣の地主さんに雑木の伐採をお願いしましたが、高齢で無理とのことで、私が人を頼んで伐採しました。今年の春も再度伐採する予定です。(荒れ地のままにしておくと野生動物たちが来ますので、自費で伐採です。)

野生動物たちが山から下りてくる原因を探り、棲み分けを復活させるようにしていかないと、これからの高齢化社会では、安易な捕殺がますます主流になって行くと思います。

正直なところ、クマが捕殺されたと聞いた時は、ほっとしました。

<山形県支部から>

個人の問題として行った樹木伐採には公的な財政支援は出ません。

ただこうした問題は、地域の問題でもあり、地域ぐるみで解決してゆくべき面もあると思われます。「地域からの要望」ということで、まとまって対策を要望すれば、財政支援も検討していただける余地があります。

目の前の被害問題と、長期的な視野の中での野生動物たちとの共存の問題は、区別して考えることが必要なのではないかと思います。

山形県支部では、酸性雨や酸性雪で弱った森の木々の根元に毎年炭を撒いて土壌を中和するなど、長期的な森林保全につながる活動も継続して行っています。

熊森山形県支部長が県の救護所で保護中の衰弱子グマを見舞う

- 2020-02-01 (土)

- くまもりNEWS

(記事要旨)

1月19日午前7時ごろ、住民の80代男性が、米沢市の住宅が点在している地域の住宅の軒下で、衰弱して横たわっていた体長約50センチで1歳未満の子グマを発見。近くに親がいないか捜したが見つからず、地元猟友会が袋に入れて捕獲し、保護しました。

子グマはやせていましたが、保護後はリンゴを食べるなど安定した状態。親が駆除されたか、親とはぐれたかのどちらかとみられます。山形県にはこのような弱ったクマを春まで保護して、山に戻したり動物園などに送ったりする救護所があります。

(熊森本部注:全国にこのような救護所が必要です。衰弱した野生動物を保護することは、今やアメリカでも当たり前の行為になってきています。しかし、日本では、クマは人を襲う狂暴動物という間違った情報がマスコミによって国中に広まってしまっている上、行政が、クマに害獣というレッテルを張ったため、子グマであっても撃ち殺されることが一般的になっています。無知は、本当に罪深いです。)

救護所の方によると、親子のクマは早い段階で冬眠するため、「今回の子グマの出没と暖冬の関連性は低い」そうです。一方で「暖冬と雪不足の影響で、例年は冬眠している若いクマが現在も動いているようだ」と話されています。

熊森山形県八木文明支部長から

例年なら長井市は1メートルの積雪があるのだが、今年は積雪ゼロの異変。

このためか、1月になってもクマの目撃が相次いでいます。

1月23日に救護所を訪れ、子グマに会って、目に優しさがある救護所の方ともいろいろ話し込んできました。

救護所の方によると、これまでもクマを保護して、時期を見ては山に放獣してきたそうです。野生のクマが人になつくことはまずない。これまで山に放獣したクマで里に居ついてしまったクマはいないということでした。

この子グマは、まだものをかみ砕く力が弱く、熊森本部から送られてきたドングリは、まだ食べられないようでした。今は、牛乳をぺちゃぺちゃなめたり、牛乳に浸したパンや、規格外のリンゴのスライスを下の歯ですくうようにして食べていました。この辺りは規格外のリンゴがたくさん入手できる上、県や市からの助成もあるので、エサには困らないとのことです。

救護所の方のお話で一番印象に残っているのは、以前と比べて、森や里山の様子が激変しているという話です。以前は、かなり山奥に入らなければクマを見ることができなかったが、最近は人里でも当たり前に見られるようになった。原因は重機を山奥に運び込んで、チップにするために広大な森林を伐採しており、野生動物たちの生息地がますます狭められていることと、中山間地の過疎化など。山間の休耕田に飼料用のデントコーン畑が作られたりしているが、これもクマを里へ引き寄せている原因と言われていました。

人間の活動の変化が動物たちの行動に変化をもたらしているかもしれないのに、私たちは相変わらず、「出てきたら捕殺する」という、モグラたたきのような対応を続けています。

目先の被害対策ももちろん重要ですが、遠回りのようであっても時間をかけて、共生のための環境づくりを進めてゆかなければならないと思いました。この子グマが、いつかまた元気に山に戻される日が来ることを願います。(完)

中国四国地方環境事務所が2月12日から四国の8カ所でツキノワグマについて説明会開催

- 2020-01-29 (水)

- くまもりNEWS

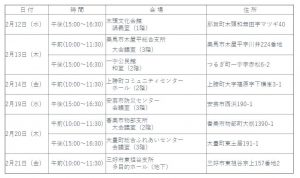

環境省の出先機関、中国四国地方環境事務所(岡山県:TEL 086-223-1561)の野生生物課は、今年の2月12日から2月21日まで、四国の8か所でツキノワグマについて地域説明会を開催するそうです(事前の申し込みは不要)。

地域にお住いの皆様、ぜひお出かけください。

熊森協会が誘因物を使わず撮影した四国のツキノワグマ=2019年

説明会では、指針などの詳細を説明するのではなく四国のツキノワグマの現状を主題とするようです。

地域説明会開催日程(クリックすると、表が大きくなります)

中国四国地方環境事務所は平成28年度、『ツキノワグマ四国地域個体群の保全に係る広域協議会』(以下、広域協議会)を設置しました。

広域協議会では、四国地域ツキノワグマ個体群保護の今後の方向性を示す『ツキノワグマ四国地域個体群広域保護指針』と、もしツキノワグマが集落に出没した場合や、ニホンジカやイノシシ捕獲用檻への錯誤捕獲などが発生した場合を想定した『ツキノワグマ出没対応ガイドライン』の策定を進めているそうです。

「保護指針」に関しては、案という形で今、インターネットで公開されています。

昨年末、上記、指針について広く意見募集をしたそうです。

<意見募集期間:令和元年11月29日(金)~令和2年1月6日(月)まで>

募集した意見を元に作成しなおして、発表、公開するそうです(時期は未定)。

ガイドラインを元に各県でマニュアルを作成するらしく、いつできるかは時期未定。

ガイドラインの公開予定はないとのことです。

熊森から

熊森は小手先の対策よりも、まずクマたちの餌(えさ)場を四国の山に早急に復元すべきだと主張し続けていきます。動物が生きていくためには、日々の食糧こそが必要です。

四国のクマ絶滅回避に向けた熊森の奥山餌場づくりが朝日、愛媛の新聞2紙に掲載

- 2020-01-29 (水)

- くまもりNEWS

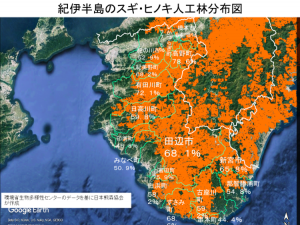

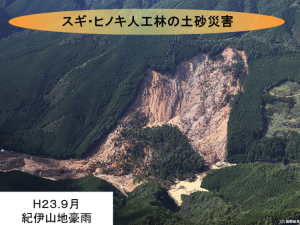

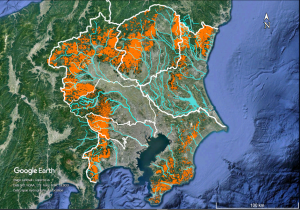

皆さんご存じのように、四国のツキノワグマの生息地はクマの食料にならないスギやヒノキの人工林で覆われているのが現状です。広大な餌(えさ)場を破壊されたツキノワグマは残り16頭と推定されており、絶滅は時間の問題となっています。

四国のツキノワグマを調査研究して論文を書く人たちは何人かいますが、動物にとって一番大切な餌場を復元して絶滅を止めようとする人が、なぜか事ここに至っても一人も出ていません。

そこで熊森本部と熊森愛媛県支部は昨年11月21日、22日に高知県トラスト地の人工林伐採を開始し独自で初の餌場復元にとりかかりました。

この活動が2020年1月6日の愛媛新聞、1月25日の朝日新聞高知版に相次いで掲載されました。

熊森から

2紙で記事となったことはうれしいです。今年もえさ場復元に取り組みます。

毎日新聞コラム 「窓をあけて」に熊森が紹介されました

- 2020-01-25 (土)

- くまもりNEWS

「森の民主主義」を広げよう!

毎日新聞編集委員の元村有希子さんのコラム「窓をあけて」に、「森の民主主義」のタイトルで日本熊森協会と室谷会長が紹介されました。(2020年1月25日毎日新聞全国版)

記事には、熊森本部・支部で進めている<森林環境譲与税で放置人工林を天然林化しよう>という取組みも紹介されています。

とても素敵な記事なので、ぜひ、ご覧ください。

森林環境譲与税は今年から倍増されます。

1月22日、室谷会長ら熊森本部は東京都支部とともに、保坂展人世田谷区長を訪れ、森を持たない自治体は、森林環境税をその町の水源となっている他の自治体の森の保全に取り組むことに使ってほしいという要望書を提出しました。

森林環境譲与税で豊かな森を再生するためには、多くの住民が自分の住む自治体にそのような使い道を要望することが必要です。

熊森では、自治体向けのパンフレットも作成しています。

議員さんに配布したり、活用したいという方は本部までお声かけください。

梅と備長炭の町 和歌山県みなべ町森林組合主催の環境シンポジウムで室谷会長と吉川代表が講演

クマやニホンミツバチも棲める豊かな森再生をめざそう

2020年1月18日(土)、みなべ・田辺の梅システムとして、世界農業遺産の認定を受けている和歌山県みなべ町のみなべ川森林組合主催の環境シンポジウムに呼ばれ、日本熊森協会の室谷会長とBee Forest Club の吉川浩代表が講演しました。

世界農業遺産は、伝統的な農業とそれに関わる技術、文化、景観、それを取り巻く生物多様性の保全を目的に、国連食糧農業機関(FAO)が認定するものです。みなべ町の主力産業の梅と高い評価を受けてきた紀州備長炭(ウバメガシの炭)を、多様性のある豊かな森と一緒に守っていきたいという、みなべ川森林組合のみなさんの思いのこもった企画です。

熊森は、クマから、Bee Forest Clubはニホンミツバチから始まりました。ともに日本の森林環境の危機と豊かな森の再生の必要性を訴えています。

クマの異変もニホンミツバチの異変も、私たち人間に森の危機を知らせてくれているという共通点があります。豊かな森の象徴であるB&B(Bear&Bee)のタッグでの今回のシンポジウム開催を企画されたのは、熊森会員でもあるみなべ町の真造賢二(しんぞう・けんじ)町議と、ビーフォレストクラブの会員でもある森林組合の松本さんです。

室谷会長は、日本の森が放置人工林により荒廃している現状を伝えました。

和歌山県の人工林率は61%、紀伊山地全体で6割を超えています。もちろん動物たちは暮らしづらく、紀伊半島のツキノワグマは四国の次に絶滅してしまう可能性が高いとされています。

荒廃した人工林は、平成23年(2011年)の台風12号による紀伊山地豪雨の際に大災害をもたらしました。生きものの棲めない森は、人の生命や財産も奪います。

2019年成立した森林環境譲与税などを使って、放置人工林を広葉樹林に再生し、みなべ地域のみなさんが大切に育んできた梅や備長炭を守ってほしいと話しました。

次に、Bee Forest Clubの吉川代表は、花の受粉を助けるニホンミツバチに代表される昆虫たちにより、森がつくられていること、ニホンミツバチが増えていくには、生物の多様性が保たれた森が必要であることを話されました。

ニホンミツバチやクマに象徴される豊かな森を背景に、世界農業遺産であるみなべ・田辺の梅システムを、自然と一体となったシステムとして作りあげることが、付加価値を生み、これからの農業のモデルとして発信できるはずだと話されました。

最後にあいさつされたみなべ川森林組合の田中昭彦組合長も、今年の異常な暖冬が農業に与えるダメージを心配されながら、世界規模で環境問題がクローズアップされてきている中、私たちも何か行動しなければならないと力強く語られました。

みなべ川森林組合のみなさんは、今後、熊森協会と放置人工林の広葉樹林化を進めていきたいと強く願っておられました。また、森を育てるニホンミツバチの巣箱も、さっそく森に設置しようということになりました。

ただ、この地域では昨年、皆さんが大切に育てて来られたニホンミツバチが、一斉に大量死するという深刻な事態が初めて発生しており、何が起きたのか、どうしたらいいのかなどの深刻な不安も生まれています。

実は、みなべ町は、日本熊森協会の活動が生まれるきっかけとなった重要な町なのです。1992年1月に、現在の和歌山県みなべ町清川村で、やせてガリガリのツキノワグマが山から出てきて捕殺されました。この新聞記事を見て、熊森の前身である兵庫県尼崎市の中学生たちが、クマの絶滅を止めようと動き出したという経緯があります。

みなべ町で、ニホンミツバチやクマをシンボルに豊かな森再生の動きが始まろうとしていることに、何か運命的なものを感じます。ご尽力いただいてるみなさんに、心から感謝いたします。

みなべ町のみなさん、ビーフォレストクラブのみなさんと一緒に、熊森も豊かな森再生を進めていきたいです。

日高日報と紀伊民報の記者さんは非常に真剣に最後までシンポジウムに耳を傾けておられました。ありがとうございました。

都市の森林環境譲与税で奥地の水源の森再生を 熊森が保坂展人世田谷区長と懇談

- 2020-01-22 (水)

- くまもりNEWS

東京都支部とともに保坂世田谷区長に要望書提出

人口が多い都市部にたくさん分配される森林環境譲与税を、区民の水源の森再生や生物多様性保全、災害防止に使ってほしい。日本熊森協会、室谷会長、川崎東京都支部長、伊藤世田谷区会員、本部の水見職員が、世田谷区の保坂展人区長を訪問し、要望書を提出しました。

昨年成立した森林環境税・森林環境譲与税法は、2024年度から住民1人につき1000円徴収する森林環境税を森林環境譲与税として、各自治体に交付し、森林整備等、森林の公益的機能の強化に充てるというものです。

税の徴収より先に、森林環境譲与税が今年度、既に全国の市区町村に交付されています。昨年末、内閣府では、森林環境譲与税を来年度は、倍増させると閣議決定しました。

熊森は、森林環境譲与税は、日本の森の最大の問題である荒廃した放置人工林を、生物多様性豊かな水源の森に再生するために使ってほしいと全国の自治体に訴えています。

今年度、世田谷区が交付を受けた森林環境譲与税は、約3400万円。来年度は、6800万円が交付される見込みです。

世田谷区は、今年度の森林環境譲与税を、群馬県の川場村での小学生の2泊3日で自然と触れ合う移動教室や、川場村の区民の森での交流事業に使用しました。

川場村は利根川源流に位置し、世田谷区の水源でもある地域です。

森林環境譲与税が倍増される来年度は、この地域交流を水源域の森林保全・生物多様性保全という観点からさらに深め、川場村と提携して水源の天然林再生に取り組んでほしいと熊森は訴えました。

昨年、区議会で、森林環境譲与税の使途について質問をしてくださった高岡じゅん子区議会議員も、区長さんにお話されました。

関東地方でも、戦後の拡大造林政策によって造られた人工林が手入れ不足で放置され、保水力低下や土砂災害の発生など、深刻な問題をもたらしています。

昨年の台風15号や台風19号でも人工林の倒木や土砂災害など、甚大災害が発生しており、水源の森再生は急務です。

今や、日本人のほとんどが森林のない大都市に住んでいますが、都市の繁栄は奥地に豊かな森があってこそ、持続可能です。

日本熊森協会は、多くの人が住み、多くの化石燃料を使用し、森林の公益的機能の恩恵をより多く受けている大都市の市民こそ、豊かな森の再生や生物多様性保全の流れを作るために積極的に取り組んでいくべきだと考えています。

保坂区長は大変協力的で、「川場村での交流は、2021年で40周年になります。森林環境譲与税も増額をされるので、これまでの事業にさらに何か付け加えられないか考えたいので、ぜひ、提案をしてください」と、言ってくださいました。

熊森としては、川場村での天然林再生のための具体的な取組みを提案できるように、東京都支部、世田谷区会員や群馬県支部みんなで、一度、川場村へ行ってみようという話になりました。

世田谷区にお住いのみなさんが、森林環境譲与税の使途について思いを伝えることが大切です。ぜひ、世田谷区役所に、野生動物たちのために、次世代のために、水源の森再生に使ってほしいという声を届けていただきたいです。

森林環境譲与税が、人口が多いという理由で、森林のない都市にたくさん交付されることについて、熊森としては、修正する必要を感じます。

国民が納める大切な税金を豊かな森再生のために、本当に必要なことに使ってほしいというのが、私たちの思いです。

これからも、本部、支部とも、都市部の自治体にこのような申入れをしていきたいと思います。

とよ、1月5日から冬ごもりに入りました

- 2020-01-13 (月)

- くまもりNEWS

信じられないような暖冬が続いています。

新潟でも北見でも、いまだに雪がゼロだそうです。

例年、初積雪の次の日からストンと冬ごもりに入る大阪府高代寺のとよですが、今冬はいつまでたっても雪が降りません。

いつから冬ごもりに入ったらいいのか、彼も困ってしまったのではないでしょうか。

12月29日のとよ

どうなるのだろうかと皆で心配していましたが、1月5日から運動場での姿も糞も全く見かけなくなりました。

万一に備えて、いつでも食べられるように運動場には水とドングリを用意してありますが、食べたり水を飲んだりした形跡はもう全くありません。

雪が降らない暖冬の2020年、とよ君の冬ごもり開始記録は、1月5日となりました。

とよの姿が消えた獣舎

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-1-270x300.jpg)

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館