くまもりNews

大あくび

- 2020-02-17 (月)

- くまもりNEWS

インターンシップで活動をさせていただいている、女子大学3年のE.S.です。

大きなあくびを見せてくれたとよ君に、思わず笑顔になります。

2020年2月17日、冬ごもり中のとよ君に会いに行ってきました。インターンシップが始まってから、とても楽しみにしていた日。会いに行く道中、とよ君について担当のボランティアの方からお話を伺いました。2014年に豊能町で保護されたことやおっとりした性格であること、今では自ら人に近寄ってきてご飯をおねだりすること、プール遊びが大好きなこと。また、2019年の夏に腰を痛めて以来安静に暮らせるよう、運動場は上り下りのしにくい小さめの空間にしてあるということも知りました。

一緒にとよ君に会いに行くボランティアの方たちとも合流し、いよいよとよ君のお部屋へ。冬ごもり中のとよ君をびっくりさせないよう、忍び足で進みます。この時期にとよ君の見学に行く一番の目的は、とよ君が異常なく冬ごもりをできているか確認することです。寝室を覗くと、すやすや眠っているとよ君に会うことができました。様子を見ていると、むくっと頭を上げてこちらを観察し、大きなお口を開けてあくびする姿を見せてくれました。その眠たそうなとよ君がとても可愛く、ほっこりした気持ちになりました。

とよ君に会いに行ったことで、その可愛さはもちろん、とよ君に対するボランティアの方たちの愛情も実感することができました。また、野生動物を飼育するうえで、特に健康管理や飼育施設の面で、十分なケアをすることの難しさを学びました。日本の森林や野生動物保護の第一歩は、より多くの人に現状を知ってもらうことだと思います。とよ君を通して、「可愛い」の裏にある自然環境破壊の現状と、その保護の必要性を感じていただければと思います。

高井崇志衆議院議員が、森林環境譲与税を用いた奥山広葉樹林化の取り組みについて国会で質問

- 2020-02-13 (木)

- くまもりNEWS

本日2020年2月13日、衆議院本会議で高井崇志議員(岡山県選出)が安倍晋三首相への質問の中で、野生動物との共存・防災・水源確保の観点から、森林環境譲与税などを用いた奥山広葉樹林化の取り組みについて質問しました。

以下、高井議員の質問と安倍首相の答弁です

高井議員:

岡山から参りました、高井崇志です。

<中略>

森林環境譲与税については、昨年その成立に際し、放置人工林の広葉樹林化を進めるために、必要な支援や取り組みを行う旨の付帯決議がなされました。しかし、ほとんどの自治体はこの付帯決議はもちろん、森林環境譲与税を広葉樹林化に用いることができることも知りません。

野生動物たちとの共存のためにも、災害防止や水源確保のためにも、奥山広葉樹林化を国として重点的に取り組むべきと考えますが、総理の見解をうかがいます。

安倍首相:

高井議員にお答えします。森林環境譲与税と広葉樹林化についてお尋ねがありました。

我が国の森林は戦後植林されたものが本格的な利用期をむかえていますが、十分に利用されず、また適切な森林管理もおこなわれていないという課題に直面しています。

このため、政府においては森林バンクを活用し意欲と能力のある経営者に森林を集積・集約化するとともに、奥山に立地しているなど、林業経営に適さない森林については広葉樹も活用しつつ公的管理による森づくりを積極的にすすめているところです。

その一環として、地方公共団体に対し190回のキャラバンを実施し森林環境譲与税を活用した広葉樹林化を働きかけるとともに、森林整備事業において、広葉樹の導入に対し予算措置による後押しをおこなっているところです。

引き続きこうした政策を推し進め、次世代へ豊かな森林を築いてまいります。

熊森から

すでに政府としても森林環境譲与税を活用した広葉樹林化の働きかける進めているという答弁でした。本部や支部で、市町村担当者に聞き取ったところ、広葉樹林化推進の附帯決議や林野庁が広葉樹林化を推進しているというようなことは、ほとんど誰も知りませんでした。

(注:熊森は、群馬県、東京都、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県に関しては、全市町村担当者への聞き取りを終えています。)

私たちは、野生動物や水源の森再生を進めている森づくりの現場でも、広葉樹林再生のための補助金が拡充されたという話はまだ聞きません。

安部首相が答えてくださったように、もし政府が積極的に広葉樹林化を進めようとしているのなら、熊森としてももっとこれを広めたいと思います。

林野庁が190回実施したキャラバンの中身等がどのようなものであったのか、林野庁の約1490億の森林整備予算の中に、奥山の広葉樹林再生に使えるものはどの程度あるのか、私たちも確認したいと思います。

今度は、佐賀県で、除草剤山林散布の実証実験

- 2020-02-12 (水)

- くまもりNEWS

水源を汚染し、森の生命を破壊する方法はもう止めよう

昨年、宮崎県で計画された、林業の人手不足を解消するために山林に除草剤を散布する実証実験。

熊森の宮崎県支部は水源の農薬汚染など生態系への影響が計り知れないとして、他団体と協力して中止を申し入れ、実験は中止となりました。

ところが、今度は、佐賀県で、山林に除草剤を撒く実証実験が行われているようです。

| 【以下西日本新聞により抜粋】

林業の担い手が減少する中、山林の雑草刈り作業の負担を減らそうと、佐賀県は小型無人機ドローンを飛ばして除草剤を散布し、苗木周辺の雑草の成長を抑える実証実験に本格的に乗り出す。林業の省力化は全国的な悩みで、林野庁によると実用化されれば全国で初めて。同様の実験を行った宮崎県が環境への配慮などから計画を断念した経緯もあり、佐賀県は環境影響に十分配慮しながら技術的な検討を進める考えだ。 ・・・・ 佐賀県内でも市民団体が1月31日、佐賀市山間部で県担当者を呼んで説明会を開催。「山で除草剤をまいて下流域の水質は大丈夫か」「市販の除草剤だから問題がないわけではない」などの疑問が相次いだ。・・・・ |

林業の担い手不足は深刻ですし、林業は大事な産業ですが、水源を汚染し、森の生態系を破壊しなければ続けられないならしない方がましです。知恵と技術を出しあい考えれば、代替的な方法は必ずあるはずです。

記事からはどのような除草剤が散布される計画なのかわかりませんが、除草剤の「グリホサート」やネオニコチノイド系農薬は、人体への有害性や生態系に壊滅的な影響を与えるとして、使用禁止や規制強化に踏み切る動きが欧米を中心にアジアでも広がっています。

インドのシッキム(Sikkim)州では、完全な有機農業をめざし、2003年に除草剤や農薬の輸入を全面禁止し、苦労もありましたが、今は、それでも農業が成り立ち、豊かな生態系が回復し、観光客も訪れるようになったというレポートがあります(英語ですが、こちらをご覧ください)。

佐賀県の除草剤散布に危機感を持っている人たちは、林業を愛し、自然を愛する人たちだということです。水源の保全と森の豊かな生態系の再生をめざしている自然保護団体として、私たちも、計画中止に向けて協力できることがあれば応援したいです。

佐賀県には、次世代に豊かな自然を残すためにも、山林への除草剤散布を中止していただきたいです。

奄美大島・ウミガメが来る自然海岸を守りたい!

- 2020-02-11 (火)

- くまもりNEWS

専門家調査のための第2弾クラウドファンディング開始

奄美大島・沖縄の世界自然遺産登録が進められている中、現在も自然のままの海岸が残る嘉徳浜で、コンクリート護岸工事が進められようとしています。ウミガメの来る貴重な自然海岸を壊さないでと、住民らが、事業者である鹿児島県に対し、工事の差止め裁判を提起しています。熊森の室谷会長の所属事務所、あすなろ法律事務所・奄美あすなろ法律事務所の弁護士も弁護団の中心で奮闘中です。

昨年、ウミガメの産卵がきっかけで止まった工事は、現在も、まだ止まっています!

護岸工事が計画されたのは防災のためです。自然を壊してまで巨大なコンクリート製の護岸を作るしか方法はないのか、現在計画されているような護岸を作ることはかえって有害で住民の安全を脅かすのではないか、弁護団では、海岸工学の専門的な見地から検討し、工事の再検討を求めようと、専門家による調査を実施することを決めました。

現在、弁護団が調査費用の捻出のためクラウドファンディングを始めました。

ぜひ、応援ください。クラウドファンでイングはこちらから。

嘉徳浜を題材にしたドキュメンタリー映画をアダム・ルイスさんという映画監督が作りました。イタリアのフィレンツェで開催されるフローレンス映画祭にノミネートされるそうです。嘉徳浜を守りたいと願う人たちのインタビューも入っています。ユーチューブで見られますので、ぜひ、ご覧ください。

浜へ流れる川と波により、絶えず、砂が動き浜は変化している。護岸工事によりこの流れを分断することは砂浜を消失させ、自然災害を大きくすることにもつながるのだそうです。自然の循環を止めることにより、失われるものがたくさんあることがわかります。

なぜこんなことに今や日本は野生鳥獣殺害大国

- 2020-02-12 (水)

- くまもりNEWS

近年、我が国では、毎年おびただしい数の野生鳥獣が罠や銃で殺害されています。

以下のデータは再掲ですが、みなさん、どう思われますか?

シカ・イノシシに至っては、毎年生息推定数の半数近くもが、多くは罠にかけられた後、槍で刺され、首を絞められ、高圧電気でショック死させられ、銃で撃ち殺されているのです。

子の悲鳴、母の悲鳴、野生動物たちの断末魔の叫びが聞こえてきそうです。

右後ろ脚がくくり罠にかかってしまったイノシシ(日本の山の中は罠だらけです)

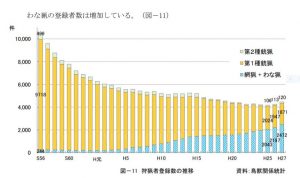

猟師が減っていると言われていますが、わな猟師は増えています。

急増している罠猟師

去年出会った罠猟師は、一人で100個の罠をかけており、駆除費として年間600万円を稼いでいると言っていました。

日本は明治になるまで1200年間、殺生禁止令が出続けていた国です。

狩猟を許されたのは、天皇家、将軍、マタギだけだったようです。

岡島成行著「アメリカの環境保護運動」岩波新書142の3ページには、江戸の終わりにペリーが黒船に乗ってやってきたときの話が書かれています。

黒船の乗組員たちは無数の鳥が人間を恐れることなくマストや甲板にやってくるのに驚いたとあります。これなら簡単だとばかり、乗組員たちが銃で鳥を撃ち殺したところ、日本人は、「なんと野蛮な」とあきれたそうです。結果、開国されたのですが、日米和親条約付則第十条に「(日本では)鳥獣遊猟は禁じられている。アメリカ人もこれに服すべし。」という項目が入れられました。

このように、生き物に畏敬の念を抱き、生き物の命を大切にしてきた日本でした。

なぜ野蛮な野生鳥獣殺害大国になり下がってしまったのでしょうか。

直接的な原因は、1999年の環境庁による「鳥獣保護法改正」です。注:国会では、改悪に「改正」という名が付くことがあります。

この法律で、それまであった、①狩猟、②有害駆除に加えて、③個体数調整という新たな野生鳥獣殺害方法(ワイルドライフ マネジメント)が導入されました。

個体数調整というのは曲者で、毎年、野生鳥獣の生息数を数えて(実際は野生鳥獣の数を数えることは不可能なので、推定計算をする)、人間が考えた適正頭数を超えていると人間が判断したら、生息地に入り込んで何の罪もない野生鳥獣を問答無用で適正数になるまで殺害して良いことにするものです。

当時、熊森をはじめ全国の自然保護団体が初めてひとつになり、人間に倫理観を失わせる残酷な手法である上に、生態系を大混乱に陥れるとして、個体数調整殺害の導入法案に猛反対しました。皆で大運動を展開し、廃案直前まで追い込みました。

しかし、残念ながら、大学の動物学教授たちが、日本では動物学を専攻しても就職先がないため、新しい仕事づくりが必要であり、教え子たちに就職先を作ってやりたいとして、強硬に法案を成立させてしまいました。

ここから日本が狂い始めたのです。

当初、地方自治体の行政担当者たちは、「何頭いるか正確な野生鳥獣の数など絶対にわからない上、何頭が適正数かなど人間にわかるはずがない」と、まともに取り合いませんでした。

しかし、国家権力というのは、有無を言わせません。

そのうち、地方自治体の行政担当者をねじ伏せて、各都道府県に野生鳥獣別に「保護管理計画」を作らせていきます。注:現在はほとんどが「管理計画」という名に変わっています。

表向きは、数が減ったら保護して、数が増えたら管理(殺害を意味する行政言葉)するということでしたが、当時からワイルドライフマネジメントを導入しようとした人たちは、殺害することしか考えていませんでした。

この法律を導入した学者たちの目論見は見事成功して、個体数調整(ワイルドライフ マネジメント)に携わる新産業がこの国に誕生しました。

毎年、野生鳥獣の生息数を推定計算する仕事、

毎年、適正頭数が何頭であるか計算する仕事、

毎年、多すぎる頭数分を殺害する仕事・・・

大量の野生鳥獣を殺害しても、生息環境がある限り、シカ・イノシシなどの野生鳥獣はまたすぐ元の数に戻ってしまいます。

よって、永遠に続く仕事(利権構造)が、出来上がったわけです。

そうこうするうちに、放置された奥山人工林の内部荒廃が進み、表土流出は止まらなくなり、山の保水力は低下。野生動物など棲めないまでに自然環境が劣化していきました。

そのうちさらに、酸性雨や地球温暖化などによって、奥山に残されていた貴重な自然林までもがナラ枯れや昆虫の激減、シカの食害などによって、一気に劣化し始めました。野生動物たちはもう奥山から出るしかありません。

ワイルドライフマネジメントに携わるようになった研究者たちは、生息地の荒廃問題には一切触れず、行政を回っては予算を組んでもらい、ひたすら野生鳥獣関連の数字ばかりを行政に提示し、推定生息数を計算しては増加していると発表し、仕事を得ようとしています。株式会社を作って大儲けする研究者まで出てきました。

熊森は一貫して、ワイルドライフマネジメントに反対してきました。

日本の行政は、環境省も地方自治体も、専門知識のない担当者が3年ごとにころころ変わって野生鳥獣を担当していく仕組みになっています。その結果、今や皆がワイルドライフマネジメントを受け入れるようになってしまいました。

日本の野生鳥獣たちにとっては悲劇です。

山が荒れて野生動物が棲めなくなり、人里に出てきて、中山間地の人たちが悲鳴を上げているのは本当です。

しかし、地元でも、殺さないで解決する方法があるなら、そちらを望む人は多いのです。

熊森は、野生鳥獣問題は野生鳥獣を殺さないで解決すべきだと考えています。

(1)奥山再生

一番にしなければならないのは、荒れた山をもう一度豊かにして、野生鳥獣が山に帰れるようにしてやる根治療法です。そこでの生息数の増減は自然に任せればいいのです。

(2)被害防除

二番目には、21世紀の猪垣となるしっかりとした防除柵を張りめぐらしたり、野生鳥獣の誘因物を除去したりして、被害を防除することです。

野生鳥獣にも社会があります。

毎年半数も殺してしまっていては、新しい個体ばかりになり、若い個体は老齢の個体から人との棲み分けなど生き方を学ぶ機会がなくなってしまいます。人間社会にもマイナスです。

環境省がワイルドライフマネジメントを導入して20年。

我が国は今や、狂気ともいえる野生鳥獣の大量殺害国家になりました。

このような恐ろしい思想は、人間社会をもむしばみます。

国や行政に、現状改革は全く期待できません。

熊森は23年間全くぶれずに声を上げ続けてきました。

●日本国民に今、声を上げる力があるかどうかにかかっています。

(完)

トヨくんの可愛さ恐るべし…

- 2020-02-04 (火)

- くまもりNEWS

本部は冬ごもり中のとよ君の見守りを、週1回実施しています。

今日はとよお世話隊のH隊長に、アルバイトのM君とインターンのK君が、初めて同行しました。

<M君の感想>

はじめてトヨくんにご対面!

寝室の隙間から覗いてみると、真っ黒な牡丹餅みたいな物体が目の前にいました。

思っていた以上に頭が大きい。

冬ごもり中なので動きはないかも…と言われていたのですが、

じっと観察していたら、トヨくんが頭を持ち上げて僕を見つめた!!

で、瞳がとにかくつぶら。

近くで見たらなおさら可愛い…。

大の男に「可愛い!」を連発させてしまうトヨくん。

クマは恐いというイメージが先行していますが、

トヨ君の可愛さは恐るべし…。

<インターンのK君>

冬ごもり中のトヨくんの家にお邪魔してきました!

起こさないようこっそりと寝室を覗いてみると・・・

藁の中から頭を持ち上げ、眠そうな顔でこちらを見ました。

起こしちゃってごめんなさい!

少しの間こっちを見た後、眠気に耐え切れないのか、またすぐ頭を下げて寝てしまいました。

初めて間近でクマを見ましたが、とてものんびりした動物だと感じました。

ぼくは元々クマが好きなのですが、今回トヨくんに会って、ますます好きになりました。

クマを知れば知るほどクマが好きになっていきます。

今後もさらにクマを知って、クマの魅力にハマっていきたいと思います!

動画もあるので見てください。「冬ごもり中のとよ」(K君がスマホで撮影)

1月26日吉川市で埼玉県支部再結成に向けての集い

- 2020-02-02 (日)

- くまもりNEWS

愛知県支部再結成に続いて、埼玉県でも支部再結成の動きが進んでいます。

森山名誉会長が集いの記念講演を行いました。

チラシは支部再結成スタッフの娘さんが作ってくださいました。

とても素敵なチラシです。

会場は会員のお寺。

広くてきれいなお部屋に、数十名の方が集まってくださいました。

森山名誉会長の講演「熊森誕生秘話」の後、埼玉県会員が、定番のくまもり紙芝居「ドングリの森を守って」を上演しました。とてもやさしい声の方でした。

その後、本部から支部長に任命された池田さんが、埼玉県の森の資料提示などを行いました。

埼玉県の人工林率は49%だそうです。

埼玉県の奥地では、過疎が進んで集落の住民がゼロになったところもあるということですから、放置されている人工林も多いと思われます。

森林環境税で奥山広葉樹林化が進むように、議会にも働きかけていかねばなりません。

県議会議員の方が参加してくださっていて、この日会員になってくださり、今後の協力を約束してくださいました。

心強いです。

チェンソーや草刈り機を使える方もおられました。

過疎化高齢化で野生鳥獣との共存対策や山の手入れができなくなっている地元の方々を支援していく活動が展開できるかもしれません。

絵が描ける方もおられました。皆さん、多才です。

支部再結成に向けて、支部スタッフに名乗り出てくださった皆さんで、今後、現地調査など、お仕事の合間に忙しく支部結成の準備をされていくもようです。

栄誉ある支部再結成スタッフに入ってみようと思われる埼玉県会員の方が他におられたら、本部までお知らせください。

皆さん、埼玉県支部再結成を応援してください。!

埼玉県支部再結成の祝賀会の日時場所が決まれば、埼玉県全会員の皆さんにお知らせします。

結成会には、室谷悠子会長もお祝いに駆け付ける予定です。

その時は、多くの方を誘い合ってみなさんでご参加ください。

1月25日、南魚沼市で森山名誉会長が初講演

- 2020-02-02 (日)

- くまもりNEWS

本部スタッフは、1月23日2名、24日3名で、新潟県の行政や財界、政界のキーパーソンを訪れ、昨年12月、南魚沼市で捕獲された親子グマ(熊森が保管中)を、今春、そろってまちがいなく山に返していただけるよう、協力を求めました。

水分補給のため、氷を与えてみた(くまもり自動撮影カメラ1月22日)

藁がクマの糞尿で発酵していないか心配で藁中の温度測定→室温と同じ。大丈夫。

親子グマが縁の下で冬ごもりしようとしていた二日町診療所萌気園の黒岩卓夫理事長や奥様の社会福祉法人桐鈴会黒岩秩子理事長らが、今回私たちが新潟県を訪れることを知って、この週の火曜日の夕方、急遽、土曜日に夢草堂というお寺で、森山まり子名誉会長の南魚沼初の講演会を企画してくださいました。(新潟県の他市では何回か森山会長(当時)の講演実績あり)

黒岩さんたちは、火曜日のうちに即チラシ作成。水曜日は一斉メール。木・金は電話をかけて、人集めをしてくださったそうです。

3日間で人が集まるのだろうかと心配でしたが、南魚沼のみなさんを中心に、会場のお寺には部屋いっぱい数十名の人々が集まってくださいました。感激です。皆さん、本当によく来てくださいました。

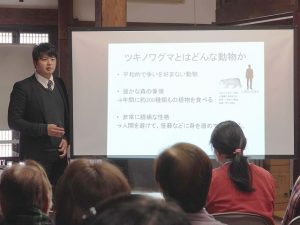

会場風景

会場では、資料として、江戸時代の北越雪譜から「熊人を助(くまひとをたすく)」のお話と、親子3頭のクマを、春、山に放すべきという専門家の意見書を配布させていただきました。

2時間という長時間の講演でしたが、みなさん身じろぎもせず聞き入っておられました。今、南魚沼では黒岩ご夫妻や地元保育園の園長先生たちのご尽力で、くまもり小冊子が相当数出回っており、小冊子を読んできましたという方も多かったです。やはり、読むと聞くでは大違い、今日お話を聞いてよくわかったという感動の声が多く寄せられました。また、自分たちは何も知らなかったというショックの声も聞かれました。

講演中の森山名誉会長

新潟県の人工林率は23%と、他府県と比べると低いのですが、新潟県は日本海側にあるため、2005年ぐらいから始まったナラ枯れがひどい上、新潟県の山には北海道に次いで全国3位48か所という多くのスキー場があります。

講演の最後に、森山名誉会長が、親子グマが冬ごもりしようとしていた場所の写真と、現在の親子グマの動画を見せて、この親子グマは住居侵入などしていません、今も人間を恐れており、人を見ると激しく威嚇してきます。春、山に放しても、怖い思いをした場所に帰ってきたりしませんと伝えました。

住居に見えますが、実はこの場所は縁の下で、自由に外から出入りできます

名誉会長は、「クマのことをよく知らない人たちが、『帰ってくるから、山に返すな』と言うかもしれませんが、みなさんの声で、『2019年は555頭もクマを殺したんだから、この3頭は山に返してやろう』という声を上げてください。大型野生動物と共存する豊かな文明を取り戻すために、新潟県初の保管グマ※の放獣の道を切り開いてほしい」とお願いして、講演を終えました。

※ 保護飼育の許可を取ると、熊は山に放獣できないというのが、新潟県の見解です。

この後、本部クマ保全担当の水見竜哉研究員が、これまでいくつもの人身事故現場に駆け付け、当事者から話を聞き取ったり現地を調べたりした結果を元に、人身事故はなぜ起こるのか、どうしたら避けられるのかという話をしました。

クマは本来おだやかな動物だが、驚かせるとパニックを起こして事故を発生させる

終了後、初めて知った、よくわかったという声を、何人もの方からいただきました。クマが多くいる新潟県ですが、今や、山のこともクマのことも知らない人がほとんどになっているような印象を受けました。

自然界のことは私たちにもわからないことが多いのですが、私たち熊森が長年かかって知り得た山のことクマのことを、新潟の皆さんに、もっともっと伝えていきたいです。

熊森講演会を企画してくださる方があれば、ぜひお知らせください。

二日町診療所萌気園では、熊森協会がこの親子グマを救ったことに感謝して、募金箱を設置してくださっていました。また、この日集まってくださった皆さんからも熊森への寄付金があり、この日、総額129133円の寄付金が講演会企画者から森山名誉会長に手渡されました。

皆さん方の暖かいお心に感謝します。どうもありがとうございました。新たに16名の方がご入会くださいました。

帰り、私たちは会員に会うため、越後湯沢駅に立ち寄りました。見上げた山はスキーの滑走路でズタズタでした。新潟県には支部がないので、まだ深くは調べられていませんが、スキー場開発によってもクマたちの生息地が危機的状況に陥っていることが考えられます。

越後湯沢駅構内は、新宿に来たのかと思うほど人でいっぱいでした。地元の方が、「滑っているのは皆東京から来た人や外国人ばかり、新潟県人は誰もスキーなんかしないよ」と、自嘲気味に話されていました。

観光産業はいいことのように言われていますが、あまりにも多くの人たちが押し寄せ過ぎると、せっかくの自然が壊滅的に破壊されてしまい、持続可能な産業ではなくなってしまいます。

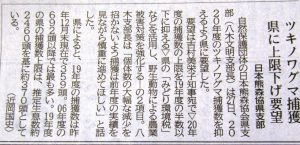

熊森山形県支部、吉村美栄子県知事にクマ捕獲数半減の要望書を提出

- 2020-02-01 (土)

- くまもりNEWS

以下は、2020年1月28日山形新聞記事

山形県支部長から

山形県では2019年度、359頭ものクマが捕殺されました。

1月27日午後「山形県特定鳥獣保護管理検討委員会」が開催され、来年度のクマの 捕獲について捕獲「水準」を340頭、春季捕獲を184頭とする案が出されました。案とはいえ、すでに捕獲数は決まっており、私がいくら意見を言っても毎度のことながら変わりません。

今年は雪が異常に少ないので、春先の雪解けも早いでしょう。これは春季捕獲するみなさんには不利な条件となります。今年度も、春季捕獲206頭に対して「実 績」は77頭でした。

できるだけ捕殺数が少なくなることを願っています。

私はいつも委員会で、農業被害や人的被害がないことが望ましいのだか ら、何頭捕獲してよいなどを目安にするのではなく、農業被害をどれぐらい減らすのか、被害防護柵をどれくらい設置するのかなどを目安にすべ きだと意見を述べています。

これであれば、被害が 何%減った、柵が何km設置されたと、目標が具体的になります。

<地元の方の声>

私は山形市に住んで25年以上になりますが、昨年夏に初めて、熊、イノシシ、サルに家庭菜園(トウモロコシやカボチャなど)をやられました。

当初、何にやられたのか解らず、市役所に連絡したところ、猟友会の方が見に来て、熊とイノシシだと判断されました。近くの果樹園でも熊被害が発生し、隣組で緊急注意のチラシが配布されました。

すぐに罠が仕掛けられ、2頭の熊が捕獲されたようです。上の畑では栗の枝がおられる被害がその後もありましたから、まだ熊がいると思います。

数年前は果樹園や畑だった所が、高齢化で放棄され、荒れ地が増えてきました。それに伴って、イノシシや猿の目撃も増えてきました。

森林保全はもちろん大切ですが、耕作放棄地の草刈りや樹木の伐採等々の必要性を感じます。

隣の地主さんに雑木の伐採をお願いしましたが、高齢で無理とのことで、私が人を頼んで伐採しました。今年の春も再度伐採する予定です。(荒れ地のままにしておくと野生動物たちが来ますので、自費で伐採です。)

野生動物たちが山から下りてくる原因を探り、棲み分けを復活させるようにしていかないと、これからの高齢化社会では、安易な捕殺がますます主流になって行くと思います。

正直なところ、クマが捕殺されたと聞いた時は、ほっとしました。

<山形県支部から>

個人の問題として行った樹木伐採には公的な財政支援は出ません。

ただこうした問題は、地域の問題でもあり、地域ぐるみで解決してゆくべき面もあると思われます。「地域からの要望」ということで、まとまって対策を要望すれば、財政支援も検討していただける余地があります。

目の前の被害問題と、長期的な視野の中での野生動物たちとの共存の問題は、区別して考えることが必要なのではないかと思います。

山形県支部では、酸性雨や酸性雪で弱った森の木々の根元に毎年炭を撒いて土壌を中和するなど、長期的な森林保全につながる活動も継続して行っています。

熊森山形県支部長が県の救護所で保護中の衰弱子グマを見舞う

- 2020-02-01 (土)

- くまもりNEWS

(記事要旨)

1月19日午前7時ごろ、住民の80代男性が、米沢市の住宅が点在している地域の住宅の軒下で、衰弱して横たわっていた体長約50センチで1歳未満の子グマを発見。近くに親がいないか捜したが見つからず、地元猟友会が袋に入れて捕獲し、保護しました。

子グマはやせていましたが、保護後はリンゴを食べるなど安定した状態。親が駆除されたか、親とはぐれたかのどちらかとみられます。山形県にはこのような弱ったクマを春まで保護して、山に戻したり動物園などに送ったりする救護所があります。

(熊森本部注:全国にこのような救護所が必要です。衰弱した野生動物を保護することは、今やアメリカでも当たり前の行為になってきています。しかし、日本では、クマは人を襲う狂暴動物という間違った情報がマスコミによって国中に広まってしまっている上、行政が、クマに害獣というレッテルを張ったため、子グマであっても撃ち殺されることが一般的になっています。無知は、本当に罪深いです。)

救護所の方によると、親子のクマは早い段階で冬眠するため、「今回の子グマの出没と暖冬の関連性は低い」そうです。一方で「暖冬と雪不足の影響で、例年は冬眠している若いクマが現在も動いているようだ」と話されています。

熊森山形県八木文明支部長から

例年なら長井市は1メートルの積雪があるのだが、今年は積雪ゼロの異変。

このためか、1月になってもクマの目撃が相次いでいます。

1月23日に救護所を訪れ、子グマに会って、目に優しさがある救護所の方ともいろいろ話し込んできました。

救護所の方によると、これまでもクマを保護して、時期を見ては山に放獣してきたそうです。野生のクマが人になつくことはまずない。これまで山に放獣したクマで里に居ついてしまったクマはいないということでした。

この子グマは、まだものをかみ砕く力が弱く、熊森本部から送られてきたドングリは、まだ食べられないようでした。今は、牛乳をぺちゃぺちゃなめたり、牛乳に浸したパンや、規格外のリンゴのスライスを下の歯ですくうようにして食べていました。この辺りは規格外のリンゴがたくさん入手できる上、県や市からの助成もあるので、エサには困らないとのことです。

救護所の方のお話で一番印象に残っているのは、以前と比べて、森や里山の様子が激変しているという話です。以前は、かなり山奥に入らなければクマを見ることができなかったが、最近は人里でも当たり前に見られるようになった。原因は重機を山奥に運び込んで、チップにするために広大な森林を伐採しており、野生動物たちの生息地がますます狭められていることと、中山間地の過疎化など。山間の休耕田に飼料用のデントコーン畑が作られたりしているが、これもクマを里へ引き寄せている原因と言われていました。

人間の活動の変化が動物たちの行動に変化をもたらしているかもしれないのに、私たちは相変わらず、「出てきたら捕殺する」という、モグラたたきのような対応を続けています。

目先の被害対策ももちろん重要ですが、遠回りのようであっても時間をかけて、共生のための環境づくりを進めてゆかなければならないと思いました。この子グマが、いつかまた元気に山に戻される日が来ることを願います。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ