くまもりNews

「石川県クマ管理計画」のパブリックコメント締め切り近づく 3月13日まで

石川県では、現在第3期ツキノワグマ管理計画案のパブリックコメントを募集しています。

意見を提出できる方は、よろしくお願いします。

計画案の入手と、意見の提出方法は

をクリックしてください。

石川県の個体群管理について

石川県は個体群管理の名の元、全国で唯一、一年中、何の被害もないクマまで殺害し続けている県です。

クマ保護精神がゼロなのでしょうか。

まず春になると、事前個体数調整捕獲という名の春グマ猟が始まります。猟師たちは銃を持って秘境に入り込み、冬眠明けのクマを撃って遺体をもらいます。

その後は、個体数調整捕獲の名や緊急捕獲の名で、何の被害も出していないクマを市町村に割り当てた数だけ、罠で捕獲して殺して良いことになっています。石川県では今もクマノイが高く売れます。(1gが1万円)個体数調整捕獲されたクマの遺体は、誰のものになるのでしょうか。

そして、11月からは、狩猟期間となり、猟師たちが山の中にいるクマを撃ちます。

石川県の管理計画には、個体群管理の期間は、毎年5月1日から翌年の4月30日までとすると記述されています。

これって、1年中じゃんということです。

●被害を出していないクマまで殺す個体群管理は、残酷すぎるのでやめるべきです。

●一番大切な奥山のクマ生息地の自然環境がどうなっているかの記述が全くありません。

●クマと共存していくための被害防除対策が実際にはどれくらい進んでいるのかまったく書かれていません。

管理計画を読んでも、クマを殺す以外のことが、ほとんど何も見えてきませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――

(以下は、熊森本部スタッフによる意見例)

○全体を通して

クマの生息数が何頭に増加したとか、捕殺上限数は何頭とか、数の管理の話ばかりで、クマを殺さずに人間とクマが共存するための方策について全く考えられていないのはおかしい。

クマの生息数や分布域が増えたのではなく、クマが奥山に棲めなくなって人里まで出て来ていることも考えるべき。

○個体数調整捕獲について

全く無害なクマまでも捕殺してしまうような個体数調整捕獲をやめるべき。追い払いや電気柵などの被害防除によって対応できるものは殺処分すべきではない。

○ゾーニングについて

ゾーニングの作り方があまりにも機械的で人間中心すぎる。保護地域は、石川県の山林面積の10%ほどの面積しかなく狭すぎる。

これで、推定生息数1052頭のクマが養えるのだろうか。保護地域を、県内各地にもっと設置できるのではないか。

(石川県の全保護地域のブナ・ミズナラ林の面積は約2万2400ヘクタール。1頭当たり約22ヘクタールしかないことになる)

○具体的な被害防除対策がない

たとえ「排除地域」であっても、「クマが入ってきたら即殺す」という対応はおかしい。

クマは、臆病な動物であり常に人間の存在を恐れて警戒しながら生きている。クマが排除地域に出てきたら、その原因(生息地の環境劣化、クマの潜み場・侵入経路・誘因物があるなど)をさぐり、誘引物を取り除いたり、捕獲して山に放獣するなど、可能な限り殺さずに対応すべき。

山から川沿いの繁みを伝って市街地や宅地にクマが侵入してきたとみられる例が報告されているが、そのような場所では侵入経路の刈り払いを行うべき。

○錯誤捕獲は放獣すること

この案では「排除地域」に該当する場所でクマの錯誤捕獲が発生した場合、クマを殺処分することになっている。

石川県では最近、罠免許をもつ狩猟者が激増しており、シカ・イノシシ捕獲用の罠にクマが誤ってかかる錯誤捕獲が多発することが考えられる。

石川県は、クマの錯誤捕獲は発生していないと言っているが、今後のことも考えて錯誤捕獲予防対策と放獣義務を明記すべき。

○生息環境管理について

2000年代の「ナラ枯れ」猛威で、石川県では大量のミズナラの巨木が広範囲で枯れてしまった。

クマが冬ごもりに備えて大量に食するミズナラのドングリが、壊滅状態になっているはず。

計画では、クマの生息地である奥山の自然環境の変化についての考察がないのは問題。

〇なぜ里グマが増えたか

山の実りの異常なまでの大凶作年(2004年、2006年、2010年)に、冬ごもり前の食い込み用食料を求めて多くのクマが人里に出て来ては撃ち殺された。

母グマを殺された子グマたちは、どこにいればいいのかわからず、里に住みついた。

このような歴史的経緯を、しっかりと管理計画に書き残すべき。

3月6日 とよ、冬ごもり明け

- 2018-03-07 (水)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

3月6日のTyFC(とよファンクラブ)の報告です。

昼過ぎに高代寺に到着。

寝室の入り口にとよの頭が見えたのですが、私たちの声を聴くとすっと引っ込みました。

その後,寝室4に行って隙間からのぞくと、目がばっちり合い、フーッと威嚇されました。

とよはもう、しっかり目覚めていました。

この後運動場に出てきて、常同行動を始めました。

お腹の周りの脂肪に注目

2か月間以上じっとしていたのに、動きは実になめらかでした。

住職さんの話では、昨日までは出ていなかったとのこと。

運動場にフンはありませんでした。

本日が、冬ごもり明けです。

大きなあくびを何回もしていた

寝室3に閉じ込めてお掃除をしようと思ったのですが、入ってくれません。

しかたなく、外からプールを掃除し、きれいな水を入れてやりました。

とよはさっそくプールに入っていました。

持参したバナナ、リンゴ、ブドウ、クルミ、クマフードなどを与えました。

ブドウを喜んで食べ、次にクルミを食べました。

他の物にはこの日は見向きもしませんでした。

クマは余力を貯えて冬籠り明けをすると言われています。

当分何も食べなくても大丈夫なはずです。

次回13日(火)のTyFC(とよファンクラブ)は、水汲みと掃除を並行して行います。

本部を10時ごろ出発して午前中に水汲みを1回します。

とよのお世話を手伝っていただける方は、本部までご連絡願います。

3月1日 とよの目覚め近し

- 2018-03-06 (火)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

3月4日 宮城県で熊森本部主催「クマを知る会」を開催

- 2018-04-03 (火)

- くまもりNEWS

熊森本部は、争いを避けるクマ本来の平和的な姿を知ってもらおうと、5年半ぶりに宮城県で集会を持ちました。

2016年に秋田県で起きた死者4名というクマによる人身事故以来、クマのイメージが極端に悪くなっています。

クマ推定生息数1000頭と発表してきた秋田県が、2016年に476頭、2017年に817頭ものクマを有害駆除した背景には、クマという動物に対する誤ったイメージがあると思われます。

集会では、まず本部が、「野生のツキノワグマを保護飼育してわかったこと」というテーマで、大阪府の高代寺で飼育している元野生グマ「とよ」の研究発表をしました。

動物園でクマフードなどを与えられて飼育されているクマと違って、「とよ」には、秋、ドングリが大量に与えられます。

すると、この時期、「とよ」はドングリ以外の物を一切食べなくなります。

自然界に生きるクマにとって、冬ごもりにいかにドングリが欠かせないかがわかります。

また、「とよ」は誤捕獲された当初、人間に対して強い恐怖心を抱いていましたが、クマへの愛情いっぱいにお世話に来てくれるスタッフたちに次第に心をひらいていきました。

クマは知能が大変高く、人間と心が通じ合えるすばらしい動物であることを、動画で皆さんに見ていただきました。

「とよ」の食事風景 2016年7月

お世話スタッフにブラシで背中を搔いてもらう「とよ」 2016年9月

次に、宮城県で長年野生グマの調査をされてきた研究者に、クマの生態について発表していただきました。

宮城県は、西側に標高1500m以上の山々が連なる奥羽山脈があり、ここがクマ生息地の中心です。

山奥に設置したセンサーカメラでとらえた野生グマの動画を見せていただきました。

ほほえましい野生グマたちの動画に、参加者の皆さんも大喜びです。

山形県の八木支部長もご参加くださいました。

会場をセットしてくださった宮城県会員、発表してくださった方、参加してくださった方、みなさんありがとうございました。

他の県でも、クマの本当の姿を知ってもらうこのような集いを、どんどん持っていきたいです。

みなさん、ぜひ、会場をセットしてください。

肉食オンパレードのファミリーレストラン 日本人の肉食化、これでいいのか

最近、久し振りにファミリーレストランに入って、メニューを見て目を疑いました。

数多いメニューのうち、魚料理はたった一つ、後は全て肉食なのです。

そういえば、昔と違って、スーパーも肉売り場の面積がものすごく大きくなっています。

日本人は、今や、肉食民族になってしまったんだと思い知らされました。

多くの日本人は、こんな食生活スタイルが、自然にできあがったとノーテンキに思っているのではないでしょうか。

しかし、実は、巧妙な戦略に、日本人がホイホイと乗せられてしまった結果であると船瀬俊介さんは言います。

現代版植民地化とは、その国の国民の食料を左右する「食民地化」であり、これによって、その国を自分の思い通りに動かすことができるようになるのだそうです。

<以下、ブログ船瀬塾より概要抜粋>

日本人はもともと肉を食べていなかった。

仏教の殺生戒の教えで自然や動物を大切にする思想観から肉食は卑しいと考えられ憚られていた。

日本人は、米と発酵食品、野草を中心とした和食で農作業などを元氣にこなしていた。

(熊森:かつての日本の成人男性は、米俵1俵や籠を担ぐのは当たり前だったが、肉食化した現在の日本人で担げる成人男性はほとんどいない。肉食すると筋骨隆々となるはまやかし)

江戸時代の弘化四(1847)年の、「神代の余波」という文献には「猪、鹿の類を食らう人、稀なり。しもざまの卑しき人も、密かにて食らいて人には言わず、肩身に恥ありき」と書いてある。

要するに、「猪とか鹿を食らう人は卑しい者だ」とはっきり書いてある。猪の肉は「牡丹」、鹿の肉は「紅葉」と隠語を用いていたし、肉を食べることは「薬食い」と呼ばれていた。

こそこそコソコソと一部の変態が食べる、今でいうゲテモノ食いみたいな感じだった。

当時、肉を食べさせるお店の名前は「ももんじ屋」と呼ばれた。「ももんじ」とは、毛の生えた化け物という意味である。 化け物を喰らうという卑しい感覚だったのだ。

日本人が表向きに肉を食べるようになったのは、明治になってから。しかも、食文化の自然な流れで習慣づいたのではない。そこには政治的な背景があったのだ。

ところが、「牛肉を食べると牛になる」とか、「肉を喰らうと西洋人のような顔になる」と庶民は囁きあって、肉を食べる習慣は思惑通りに広まらなかった。

戦後、現地の文化、価値、行動様式を本国と同じように変えさせることによってマーケットを拡大し、占領し、富を収奪することができるという植民地政策にのっとって、GHQの指導の下、アメリカは改ざんされた栄養学などを使い、いっきに日本人に肉食を広めていった。

<熊森から>

何を食するかは大変デリケートな問題なので、自然保護団体としては言及することを差し控えたいのですが、ここまで日本人が肉食化することには問題を感じます。広大な牧場づくりは森林破壊であり、肉は殺生の結果です。肉食するからには、牛たちがどのように飼われ殺されていくのか、目をそらしてはならないと思います。

(以下、地球・人間環境フォーラムより)

遠くで土煙があがっていたので「何だろう?」と車を止めると、それは広大な牧場!

土煙のように見えていたのは、何千頭もいる牛の移動で生じたものでした。

これまでのアマゾン森林破壊の最大の原因は、肉牛のための牧場開拓です。

2000年から2005年までの森林消失原因の6割は、牛の牧畜によるものといわれています。

森を切り拓いて土地を焼き、牛を放牧するのが1年目。

2 年目くらいから土地が少しずつやせてきて生産性が減り、牛の数も増えていくので、新たに森を拓いて牧場を増やす・・・これの繰り返しで、アマゾンの森が減っていったのです。

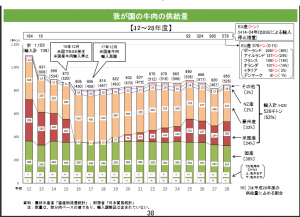

参考資料:平成12年~28年までの我が国の牛肉の供給量変化(農水省統計)

クリックしていただくと、画面が大きくなります。

一時期、狂牛病の発生でアメリカからの牛肉輸入は止まりましたが、現在は、BSEの全頭検査体制もなくなり、月齢制限もなくなって、輸入が戻っています。

四国のツキノワグマの絶滅回避に向けて、2月27日高知県庁記者クラブで熊森が記者会見を予定

- 2018-02-26 (月)

- くまもりNEWS

高知県庁記者クラブでの記者会見 14時~15時

当日現地携帯090-1073-0980

本部事務所0798-22-4190

明日、記者会見が終わった段階で、ブログに速報を出す予定です。

お楽しみに。

速報 2月27日 四国のツキノワグマを絶滅の危機から救うため 高知県のクマ生息地の山林24haを購入しました!

- 2018-02-27 (火)

- くまもりNEWS

生息推定数わずか十数頭~数十頭、絶体絶命の危機にある四国のツキノワグマの絶滅回避には、えさ場の保全・復元が不可欠です。四国の山は標高1000m付近まで、スギ・ヒノキの人工林で埋まっており、クマが個体群を維持するための最低数である100頭までの数を増やすことができません。

日本熊森協会が絶滅回避のためにできることはクマのえさ場拡大だと考え、本日、第1弾として高知県香美市物部町の自然林24haを購入しました!

赤枠内が本日購入した山

この山を拠点に、四国のみなさんとともに、えさ場である自然林の再生に 次々と取り組んでいきたいと思います。みなさん、ぜひ応援してください!

当協会の「クマ保護基金」にご協力を!

今回のトラスト地購入代金には会員の方のご寄付を使わせていただきました。また、トラストまでの調査や登記費用には、当協会の「クマ保護基金」を使わせていただきました。山林代金をご寄付くださった方、「クマ保護基金」にご寄付をいただいた方々に心から感謝申し上げます。

「クマ保護基金」は現在大阪で保護飼育中のクマの世話と、クマと人が共存するための実践活動に使わせていただきます。

ゆうちょ銀行振替口座 00980-7-203246 口座名「くま保護基金」

たくさんの方に応援していただかないと、大荒廃して放置されている我が国の奥山再生は進みません、四国のクマの絶滅を止め、水源の森を次世代に残していく日本熊森協会の活動にご賛同いただける方は、ぜひ当協会にご入会いただき、奥山再生の大きな流れを作っていただきたいです。

熊森解説

購入した山林はクマ保護のための重要拠点

四国に唯一残されたクマ生息地である剣山地区の中で、動物の移動確保のために四国森林管理局(林野庁)が設定した「緑の回廊」が途切れる箇所が3か所あります。そのうちの1つである高知県と徳島県の県境にある物部川源流域の石立山山系の山林(標高670~1340m)が、本日購入した山林です。

分断された緑の回廊を拡大する効果も期待されます。自然林を中心とした山林で、NPO法人四国自然史科学研究センターの調査でツキノワグマが利用していることも確認されています。一部人工林も含まれていますが、購入後は、人工林部分を除去し、自然林を再生させます。

四国のツキノワグマの生息数が増えないのは、絶対的な生息地(えさ場)不足

四国山地のツキノワグマは現在では徳島県と高知県にまたがる剣山山系の標高1000メートル以上の山岳地帯に十数頭から数十頭しか生息していないと推定されています。1991年には、環境庁(当時)によって「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されており、国内で最も絶滅が危惧されている地域個体群です。

現在、四国のクマは狩猟禁止となっていますが、数が増えません。その原因は、戦後の拡大造林で四国山地が高標高までスギやヒノキの人工林に置き換えられてしまった上、近年はわずかに残された自然林の下層植生がシカによって消えてしまうなど、絶対的な生息地(えさ場)面積が不足です。

四国のツキノワグマの絶滅回避をめざして、これまでいろいろな団体が調査研究されてきました。そのことにより、私たちは四国のクマの危機的な状況を知ることができました。

設立以来21年間、クマたち野生動物のえさ場復元活動に各地で取り組んできた熊森としては、なんとしても四国のクマにえさ場を拡大してやりたいと強く思ってきました。本日第1弾の山林購入に成功し、とてもうれしいです。応援してくださったみなさんのおかげです。

当協会は、今後さらに、四国での山林購入を増やしていきたいと考えています。剣山周辺の高標高地帯に山をお持ちの方で、自然林再生にご協力いただける方は、至急ご連絡ください。0798-22-4190(良いクマ)

また、林野庁、環境省、高知県、徳島県、民間団体などの皆さんにも、四国のクマたちが絶滅する前に、なにとぞえさ場拡大に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

私たちも、今後、さらなるえさ場復元拡大に取り組みます。

四国のみなさんと奥山保全・再生

日本熊森協会は、設立以来、地元の皆さんと一緒になって、ツキノワグマをはじめとする多種多様な生物が棲める豊かな森の保全・再生に取り組んできました(全国各地での奥山購入実績 日本熊森協会として225ヘクタール)。

クマの棲む豊かな森を四国の奥地に保全・再生することは、人間の生活にとっても水源の森の確保をはじめ、計り知れない恵みとなります。

クマは世間で言われているような危険な動物ではなく、大変臆病で、棲み分けにより人間と十分共存できる動物です。お知りおきください。

四国には、日本熊森協会高知県支部と愛媛県支部があります。四国のさらに多くのみなさんと、四国の山の再生、ツキノワグマの絶滅回避に取り組んでいきたいです。

ただいま、高知県庁で記者会見中です!

四国地図に赤く塗られた部分が林業のためのスギヒノキの人工林で、動物の餌がない場所です。

<本日夕方6:30からのテレビニュース報道予定>

テレビ高知、高知さんさん、RKC高知

日本熊森協会のクマのえさ場復元事業をご支援ください!

くまもり本部2018年3月度> 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)

- 2018-02-22 (木)

- _環境教育 | いきもり | お知らせ(参加者募集) | 太郎と花子のファンクラブ | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2018年3月の活動予定

<いきものの森活動>

毎月第3火曜日 他に活動が必要な場合は土日を中心に活動を実施します

3月17日(土)風倒木の処理(三田)

3月20日(火)苗床の防鹿ネット修理(千種町鷹巣)

午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください

チェンソーを使えない方はのこぎりでご参加いただけます。

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

天候不順で中止になることがあります。

<環境教育例会(於:本部事務所)>

3月12日(月) 毎月第1月曜日

- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>

3月6日、13日、19日、27日

(第1,2,4週は火曜日、第3週のみ月曜日に変更)

- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現地までの交通手段は本部にご相談ください。

<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>

3月は定員に達しました。申し訳ありません。

参加費:1000円(交通費)

- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

自車参加も可能です。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。

2月12日 三田市 「森の蘇り」の大西理事長ら、皮むき間伐した木の伐倒を熊森に現地指導

- 2018-02-18 (日)

- いきもり | お知らせ(参加者募集)

NPO法人「森の蘇り」は、日本人が外材を大量に輸入し続けることによって、海外の原生林を大量消滅させていることに、大変胸を痛めてこられました。熊森も全く同感です。

片や、日本には、戦後植林されたまま山中に放置されている「線香林」と呼ばれるスギやヒノキの人工林が、大量に残されています。以前は間伐材が工事現場の足場材などとして飛ぶように売れたときもあったのですが、今は足場材が鉄材になったため、需要がありません。

NPO法人「森の蘇り」大西理事長は、なんとかこの間伐材を利用する方法はないか、間伐材で家を建てられないか、いろいろと研究されてきました。すばらしいブログを書かれていますので、ぜひお読みください。

一方、熊森は原則として、材の切り出しなど不可能な奥山で活動しておりますから、残念ながら、皮むき間伐した人工林のスギ・ヒノキは、これまで山に放置してきました。

台風の時、皮むき間伐材が倒れて危険ではないかという声もありますが、意外と台風の時倒れるのは葉がついた生木の人工林の方です。

この度、熊森の皮むき間伐材で、道に運び出せそうなものがあれば、無料を条件で、「森の蘇り」が引き取って利用してくれるかもしれないということになりました。ただし、「きらめ樹間伐材」(=皮むき間伐材)は、木が乾燥しているので、チェンソーの使い方にコツがあるということです。そこで、大西理事長らに来ていただき、熊森8名は、皮むき間伐材の安全な伐倒法を現地指導してもらいました。

チェンソー未経験者でも伐れるように教えられるということで、初体験者にも参加してもらいました。

まずは基本のフォームから指導です。

次は実際に樹木のそばに立ってフォームを確認します。「森の蘇り」さんは徹底的にフォームにこだわります。

次は玉切り。この時もフォームを大事にします。皆さん慣れない姿勢で大変そうです。

そして、ついに伐倒をします。本日、初めてチェンソーに触ったという人も伐倒に挑戦です。伐倒方向、バーを水平にする、逃げる方向を確保、いろいろ考えると緊張してきます。

なんとか伐り終えましたが、ここからが大変です。木の板を組み合わせたものを小さい丸太の上に敷いて、その上に樹木を落としてロープで引っ張ります。

だんだん樹木が斜めに倒れてきます。最後は一気に倒れるので、みんなでその場をすばやく離れます。

こんな調子でこの日は4本伐倒しました。

これまでは生木をたくさん伐倒してきましたが、皮を剥いで乾燥した木を倒す方法を初めて教わりました。ふだんの伐倒にも使えそうな学びの多い講習会でした。

今後、この場所では、皮剥ぎした材のチェンソー伐倒を進めて「森の蘇り」さんに材を利用していただこうと思いますので、多くの方にご参加いただきたいです。

次回からは、元林業に従事していた熊森職員が伐倒を指導させていただきます。

2月16日 いきもり活動in三田 皮むき間伐した木の伐倒

- 2018-02-18 (日)

- いきもり | お知らせ(参加者募集)

前回、「森の蘇り」さんに講習会を実施してもらった時の参加者に、さっそく手伝っていただきました。

以前、くまもりチェンソー隊で活躍してくれていた方も応援に駆けつけてくれました。

チェンソーを使うのは久しぶりということだったので、午前中は枝打ちと玉切りでチェンソーの感覚を思い出してもらい、午後から伐倒してもらいました。

「森の蘇り」さんから習った伐倒方法を取り入れつつ、自分たちが一番確実で安全、スピーディだと思う方法で伐採しました。

くまもり秘伝の「かけるゾー」でロープを高い位置にかけて、追い口を切りながらロープで引っ張ります。そして、倒す方向にある立木にわざと伐倒木をかけます。

倒す方向が確定した後は、ロープを引っ張ったり、フェリングレバーで木を回して、地面まで木を倒します。

この日は7本伐採しました。玉切りするとちょっとした木材の山ができました。木がかなり軽くなっていたので、運ぶのも楽々です。

少しずつ林内も明るくなってきました。

本日は3名でやってみました。

次回は2月23日(金)に実施します。

チェンソーを使える方も、使えない方もご参加ください!

ご参加いただける方は、前もって本部事務所までご連絡ください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ