くまもりNews

県境超えて移動するツキノワグマ対策で広域タッグ 兵庫・京都・岡山・鳥取が検討会 目撃相次ぐ大阪も参加へ

以下、産経新聞より

人を襲うなどの被害事例が相次ぐツキノワグマについて、対策に悩む兵庫県が隣接する京都、岡山、鳥取の3府県と共同で広域的な保護管理計画を策定する方針であることが11月13日、分かった。府県境を越えてクマが移動するため単独での対策が困難なことが背景にあり、今年度中に検討会を立ち上げ作業を始める。クマの目撃情報が相次ぐ大阪府も検討会に参加の方向で、生息地把握や駆除計画などで「広域タッグ」を組む。

兵庫県などによると、4府県以上での保護管理計画策定は珍しいという。

従来は各府県が個別に保護管理計画を策定しているため、「対策してもクマが県境を越えれば台無しになる」(兵庫県)との側面があった。生息数も各府県で調査方法が異なり、正確に把握できていないという。

このため検討会では保護や管理について府県で認識を共有し、共通の方法で生息数を調査。広域的な駆除の方向性などを盛り込んだ保護管理計画の策定を目指す。重点地域としては、クマの目撃情報が多い兵庫北東部から京都などの「近畿北部地域個体群」の西側部分と、兵庫北西部から鳥取、岡山の「東中国地域個体群」を設定する。

近年になってクマが住民と遭遇するケースが増加。検討会に参加方針の5府県の昨年度の目撃情報は3214件で過去5年で最も多かった。クマに襲われたとみられる事例も11件発生。クマが生息していないはずの大阪府でも平成26年度以降は毎年目撃されている。

こうした現状を受け、保護を続けてきた兵庫県は昨年、20年ぶりにツキノワグマの狩猟を復活。今年も15日から狩猟を解禁する。岡山県も今年、17年ぶりに狩猟を解禁。京都府も解禁に向けた検討を進めるが、鳥取県は現在のところ解禁は考えておらず、各府県の足並みをそろえるためにも広域の保護管理計画が重要な役割を担うことになる。

(熊森から)

地域個体群全体でクマを見ていくというのは、とてもいい方向だと思います。

しかし、それは人とクマが共存するためにであって、<駆除計画などで「広域タッグ」を組む>(上記新聞記事より)ためであってはなりません。

クマが山から出て来るようになって、地元の方々が被害や事故に悩まされるようになっていますが、原因はクマたちの奥山生息地を破壊し続けてきた人間にあります。

上記記事から、兵庫県は相変わらず、物言えぬ弱者であるクマにクマ問題の全責任を負わせようとしているのが伝わってきて、残念に思いました。4府県がタッグを組むことで、このようなものの見方にも変化が起きることを期待します。

もう一つ期待できるかもしれないのが、クマに関する情報の公開が進むことです。兵庫県は森林動物研究センターができて、兵庫県立大学の先生がクマの調査をするようになってから、ほとんどのクマ情報が非開示となりました。

熊森は、昨年度、兵庫県鳥獣対策課に対して、クマの捕獲日時、市町村、集落、雌雄、年齢、体重、何回目の捕獲か、胃内容、行動圏等の情報公開願い文を提出しましたが、当初、全面拒否されました。

理由は、将来、世界的なクマの論文を書こうとされている先生の知的財産を守るためということです。

県民の税金で調査したことが、ひとりの研究者の財産にされてしまうのはおかしいと思った私たちは、昨年度、知事や情報公開・個人情報保護審議会に、せめて他府県並に情報を公開してほしいと訴えました。私たちが知りたいのは先生の知的財産などではなく、単なる基礎データ(生データ)だけです。

この問題は今のところまだ全面解決には至っておりませんが、4府県が合同調査することで、このようなことも改善されてくるかもしれません。

今後は、調査員の中に、将来、世界的なクマの論文を書こうとされている先生を入れないようにしていただきたいと願います。そういう方は、やはり情報を非開示したいと願われるだろうと思うからです。

11月23日 政府・与党 「森林環境税 」1人1000円 2020年度以降に徴収を発表 くまもりは、年間620億円の使い道を問題視

昨年秋、政府・与党は二酸化炭素(CO2)の森林吸収量向上による温暖化対策や国土保全の安定財源として、林野庁などが創設を求めていた「森林環境税」の導入を発表しました。

集まった財源は、市町村の森林整備財源に充てるとされていました。

しかし、すでに37府県と横浜市が独自の「森林税」を導入しており、地方自治体から「二重課税」を理由に反対の声が上がったため、発表直後に早々と先送りが決定されてしまいました。

しかし、本日、「森林環境税」について、1人当たり年1000円を徴収する方向で政府・与党が調整に入ったことが発表されました。個人住民税を納める約6200万人が対象で、年約620億円の税収が見込まれます。

12月中旬にまとめる2018年度与党税制改正大綱に盛り込まれるということです。

熊森としては、戦後の森林政策の失敗で、日本の山を大荒廃させてしまった、もうどうしてよいかわからないと林野庁の職員の方々が嘆いておられるのを裏で聞いてきたので、林野庁が責任を感じて、何とかこの国のために豊かな森や林業用として活用できる林を取り戻そうとされるなら、国民として大いに協力したいという思いがあります。

しかし、問題は、そういう方向で、お金が使われるのかどうかなのです。しかも、国が中央で決めた一律のお金の使い方を指示しないだろうかという不安もあります。南北に長い日本です。豊かな森の顔は、地域によってかなり違っています。その地域に合った森造りをしないと、またまた失敗してしまうでしょう。集まった財源を、県ではなく市町村に渡すしくみとなっている訳もよくわかりません。

「森林環境税」には、環境とか、森とかいう言葉は一応入っていますが、実質は無意味な「林業振興税」に使われるだけになるのではないかという心配があります。

時代がすっかり変わっているのに、もはや需要もなく日本の山に取り残された哀れ膨大なスギ・ヒノキ人工林の維持や再造林を進めるための「林業振興税」なら、まっぴらごめんです。人工林の2割間伐などしても、5年もたてば残された木々が成長して、また内部が真っ暗で死んだ山になってしまいます。税金の無駄遣いです。

森と林は全く別物です。一緒にして森林としてしまうから、わけがわからなくなるのです。

今、日本がしなければならないのは、今後も林業として需要や利用が期待できるスギ・ヒノキの単相林は残したとして、伐り出しが不可能な場所にあったり、もはやバイオマスなどにしか使い道のない、しかも豪雨で崩れやすい針葉樹の単相林を樹種転換し、保水力豊かで野生鳥獣たちが棲める災害にも強い雑木林(=森)を、全生物のために、鳥獣被害に悩む地元の方のために、次世代のために、復元することなのです。そのような「森林環境税」となるよう、熊森は声を挙げていきたいと思います。

くまもり本部2017年12月度> 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)

※拡散希望

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2017年12月の活動予定

<いきものの森活動>

12月10日(日)(予定)植樹地のネット補強(兵庫県宍粟市波賀町戸倉)

12月17日(日)(予定)植樹地のネット補強(兵庫県豊岡市但東町)

午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

天候不順で中止になることがあります。

<環境教育例会(於:本部事務所)>

12月の例会はなし ご興味のある方は本部までご連絡ください。

- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>

12月7日、14日、21日、28日(毎週木曜日)

- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現地までの交通手段は本部にご相談ください。

<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>

12月24日(日)(毎月第4日曜)

参加費:1000円(交通費)

- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

太郎と花子のファンクラブ以外は本部の車に乗車される場合、集合場所から現地までの交通費は不要です。

自車参加も可能です。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。

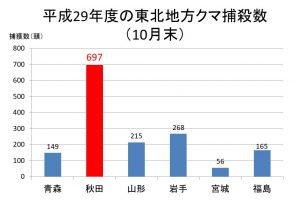

哀れ、秋田県のクマ、前代未聞の大量捕殺697頭 (10月末現在)

- 2017-11-18 (土)

- くまもりNEWS

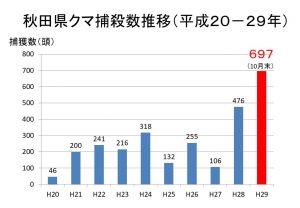

秋田県における去年からのクマ大量捕殺が、今年、ますますエスカレートしました。

秋田県のクマはこれまで、生息推定数がずっと1000頭で一定していると発表されてきました。

そんな秋田県で、昨年度、476頭のクマが有害捕殺されるという驚くべき事態が発生しました。

生態系保全上、1割以上の野生動物を獲ってはならないとされていますから、約50%のクマを捕殺したということは、熊森にとってはショッキングな出来事でした。

昨年度、ネマガリダケの採集中に、同じ場所で4名がクマによる人身事故で相次いで亡くなるという、いまだかってなかった痛ましい事件が発生し、クマは怖い、出てきたら駆除しておくべきだという県民感情が芽生えたのだろうと予測されます。

今年の秋田県の山の実りは、ブナ皆無、ミズナラ凶作、コナラ凶作という悲惨な状況です。

2016年度も、秋田県のブナは皆無でしたが、ミズナラ・コナラは豊作でした。よって、それなりに子が生まれたもようです。

誕生した若グマたちは、今年2017年度、冬籠り前の食い込みができずに、里に次々と出てきたもようです。

行政のみなさんに問い合わせると、去年もクマが次々と人里に出て来たが、今年はその比ではなく、信じられないようなすごい数でしたということです。

連日、地元住民からの「クマを駆除してほしい」という依頼が、殺到し続けた年だったということです。

熊森として思い切った予算措置を取って何かできないかと、いろいろと考えてきたのですが、支部もないし、地元とのつながりも薄く、残念ながら前代未聞のこの大変な事態に対して、手も足も出せませんでした。以前秋田で講演させていただいたとき、高齢者の方々がたくさん聞きに来てくださいました。終わってから、「あんたより、わたしらのほうがずっとクマに深い愛情を持っているよ。昔から一緒に暮らしてきたんだ」と言われ、感動しました。あの方々は、今年、声を挙げられなかったのでしょうか。

本日、11月16日は、秋田は、初雪になる模様です。午後5時の気温はマイナス1度です。

まだまだリンゴやお米を狙って、人里をうろついているクマが居るそうです。

これから、食料を求め、雪の中をさ迷い歩いて次々と死んでいくのでしょうか。

これは、どうしようもない自然現象なのでしょうか。

人間には一切責任がないのでしょうか。

秋田の人工林率は50%という高率です。多くが間伐もされず放置されたままです。

林業用や観光用として、奥山に縦横に道路が敷設され、人間がクマたちの棲息地に入り込んでいます。

今年のような凶作年、川魚が食べられたら、何とかクマもしのげるのではないかと思いますが、人間活動により渓流魚は全国的にどこも激減です。

山の実りの凶作年、多くのクマたちが餓死するのは、自然かもしれません。

しかし、10月末までの捕殺数が697頭とは・・・もう少し、駆除を減らすことはできなかったのでしょうか。

秋田県のいろいろな方に電話をして聞いてみました。

秋田のみなさんは、どなたも非常に誠実にお答えくださったと感じます。

結論として、まだ、人間にはクマのことなどほとんど何もわかっていないということです。

マタギの方:秋田県には1000頭どころか、もっと多くのクマがいる。猟師が減ったので増えすぎているんだ。もうすぐクマ狩猟が始まるが、今年のような山の実りの凶作年、クマは諦めてさっさと冬籠りに入ってしまう。秋田の雪はまだだが、多くのクマはもう冬眠したと思うので、狩猟してもあまり獲れないと思う。クマが人間の所に出て来るようになった大きな理由は、中山間地から人が消えたこと。クマにとっては生息地が2倍になったと思うな。ブナ、ミズナラ、コナラの実りがゼロでも、クマはクリ、クルミ、クロモジの実、サルナシ、マタタビ、ヤマブドウ・・・なんでも食べっから、何か食べてんだと思うな。関西なら、里にはクヌギやアベマキ、常緑樹などいろいろなドングリがあるが、秋田は平地がミズナラ帯だから、ブナ、ミズナラ、コナラ以外のドングリはないよ。

地元の人:昔は里山が緩衝帯になっていて、野生動物は出てこなかった。今はスギを植えて放置しているから、内部がうす暗い。集落の裏が、クマの格好のひそみ場になっており、簡単に集落に出て来れるようになっている。自然保護団体にしてもらいたいのは、間伐。思い切ってバッサリ伐って、中が見えるようにスカスカにしてほしい。この前の朝、道路でクマにあったが、丸々と太っており、人間の前を平気で歩いて行った。人間が怖くないのかなと思った。

自然観察指導員の人:子供たちを山に連れて行こうとしても、「クマ出没注意」の看板を見て、「クマが居るなら、こわいからイヤ」と、山に入るのを拒むようになった。私自身は、何回もクマに会っているし、クマは危険な動物ではないと知っているんだが・・・秋田の人達のクマに対する見解が変化したと思う。

行政の人:11月というのに、どうしてまだクマが殺されているのかというと、秋田の人は果樹園の木の実とか全部取らずに、野鳥のために少し残しておいてやる習慣があり、その実を狙ってクマが出てきている。熊森さんに、クマには電気柵が有効と教えてもらって実験してみたら、効果があったので、来年からはこういう物も導入してみようかと思う。住民が駆除してほしいというのは、農作物被害もあるが、それよりも、みんな人身事故を恐れて言っている。今年秋田県でクマによる人身事故が25件あった。偉い先生方に、どうして今年、こんなに大量にクマが山から出て来るのか相談してみたが、クマの生態はまだまだ人間にはわからないことでいっぱいと言われた。行政は人間を守らねばならないので、近くに幼稚園や学校があるとなると、罠をかけて駆除するしかない。

(熊森から)

聞けるものなら、クマたちの言い分も聞いてみたいです。

熊森本部のある関西と東北では、山も人々の暮らしも状況がかなり違います。

今年のような異常年、目の前の問題としてどうすれば人間とクマが共存できるのか、秋田の地元の方で名案のある方は、どうか熊森本部にご連絡ください。

熊森がわかっているのは、「人間が人間のことしか考えなくなったら、人間は滅びる」という自然界の掟です。

今年の兵庫県クマ生息地の集落は、静かな秋です

- 2017-11-12 (日)

- くまもりNEWS

兵庫県の今年7月末までのクマ目撃数+痕跡数は、過去最高の308件(ダブルカウントされたクマも多いと考えられる)でした。

どんな年になるのかと心配していましたが、8月からは目撃数がぐんと減り始めました。

<目撃数の変化>

4月22頭→ 5月80頭→6月 117頭 →7月89頭 →8月61頭 →9月54頭 →10月27頭

10月の有害捕殺数はゼロ、誤捕獲されたクマもたった3頭だけでした。

11月になってクマ生息地の集落を回ったところ、秋になってクマを見かけなくなったとみなさんが言われていました。

今年は山の実りが良いからです。

兵庫県森林動物研究センター調査

・・・ ブナ並上、ミズナラ豊作、コナラ豊作

熊森調査(クマ生息地のみ)

・・・ ブナ並下、ミズナラ並、コナラ並上

10月下旬に、クマ生息地を回った時の写真です。

ミズナラの木の下にたくさん落ちていたドングリ

拡大写真です。

ミズナラはナラ枯れで、近年、大量に木が消失しました。

しかし、残されたミズナラの実りが良いと、もうクマは里に出てきません。

クマは人間をなめて出て来るとか、里の味をしめて出て来るとかいう説は、どうなるのでしょうか。

これまで熊森は兵庫県に対して、里でのクマ目撃数やクマ捕獲数ばかりカウントしていないで、奥山にクマがいるかどうかも調べるべきだと訴えてきました。

兵庫県は、調べてみますと約束してくれました。

11月、地元集落のお祭りに呼んでいただいたおり、少し早めに行って近くの山を歩いてみました。

山の中に、兵庫県森林動物研究センターが仕掛けたドラム缶型クマ捕獲罠がありました。

いわゆる、学術捕獲です。

以前、クマ捕獲用ドラム缶檻は緑色と決まっていましたが、今回のは下草が消えた兵庫県の自然林の林床の色に合わせたのか、茶色基調でした。

ふたが落ちていたので、あわてて兵庫県森林動物研究センターに連絡しました。すでに調査済みで、誤作動でふたが落ちたと言われたので、ほっとしました。

最近は何でもどんどんハイテクになっていき、ふたが落ちるとセンター内にいてもすぐにわかるようになっているそうです。

奥山のクマを調べてくれるのはありがたいのですが、痕跡や自動撮影カメラなど、熊森がしているようにクマに負担を掛けない調査をお願いしたいです。

罠にかかったクマは、全身麻酔をかけられ、歯を1本抜かれ、発信機を付けられて調査放獣されると思います。

クマからすれば、どんなに怖いことか、クマがかわいそうになりました。

みなさんはどう思われますか。

集落のお祭りでは、地元のリーダーの方から、「うちは、これからも熊森さんと協力してやっていきたい」と、紹介していただきました。うれしかったです。

クマが出てきたら追い払うとか、草刈りを手伝うとか、地元の皆さんに喜んでいただけることを、今後もしていきたいと思いました。

もちろん根本解決は、奥山の広葉樹林化です。

11月10日 色んな秋、みーつけた!秋のお山で園児に本部環境教育

- 2017-11-12 (日)

- _環境教育

自然を知るのに、早すぎることはありません。

むしろ、子どもたちの観察眼や感性の豊かさには、いつも驚かされます。

くまもり本部環境教育部は、保育園から依頼を受け、3~5歳児さん約40名と、神戸市東灘区にある保久良山に出かけました。

こちらの園では、年に何度も園児たちを保久良山に連れて行きます。

季節の移ろいを感じることができる、素敵な取り組みだと思います。

熊森は、今年春にも、園児たちの散策に同行させていただきました。

この日は雲一つない快晴。

優しい日差しが心地良い、絶好のピクニック日和でした。

木々がところどころ紅葉していて、

足元は、落ち葉でできたカラフルなふかふか絨毯。

秋ならではの色に溢れた山です。

園児たちには「秋の色さがし」に挑戦してもらいました。

中には、お気に入りの葉っぱを集める子も。

まるで、宝探しのようです。

見つけては、楽しそうに教えてくれました。

咲いている花の違いや木の実の有無など、

春との違いを発見する子もいました。

途中、葉書きの語源となったタラヨウの木があり、下には大きな葉がたくさん落ちていました。

落ち葉を拾って、みんなでお手紙を書いてみました。

頂上でお昼ご飯を食べていると、ヒヨドリたちも実をついばみにやってきました。

野生の鳥たちと一緒にお食事できるのは、フィールド学習の特権ですね。

昼食の後は、自由時間。鳴く虫を探してみたり、木に登ってみたり。

落ち葉を集めて、トランポリンをする子も。

みんな、全身をフルに使って、秋の自然を楽しんでいました。

園児たちは、様々な自然の姿に興味津々で、

色とりどりの葉、大小様々な木の実、

変わったにおいの草、にぎやかな鳥の声。

自然の面白さを全身で感じている様子が伝わってきました。

いろいろな生きものたちがいるのが自然であり、

みんな命があって、みんなつながって生きている

これからも、目で、耳で、鼻で、全身の感覚で、

自然の素晴らしさや愛しさを知ってもらえたらと願っています。(SY)

リニア、南アルプスに穴をあけて大丈夫か 講師:服部 隆 氏 ~10月14日 第11回リニア市民ネット大阪勉強会~

- 2017-11-16 (木)

- くまもりNEWS

今回講師にお招きしたのは、9月8日、第6回のストップ・リニア訴訟口頭弁論(於:東京地裁)で力強い陳述をされた静岡県在住の登山愛好家である服部隆さんです。

服部さんは、学生の頃より南アルプスを中心に沢登りを続けられ、アメリカなど国内外の岩山にも登られてきました。山に関するその豊富な知識には、圧倒されました。

熊森が南アルプスを調査するときは、服部さんに案内をお願いすると決めました。

<服部さんのお話の要約>

南アルプスは、3つの山域に分かれており、リニアが通る「南アルプス南部」は、赤石岳などからなります。

砂岩、泥岩など様々な成分からできている上に、100万年前に圧縮されて出来た地形で、今でも年間3-4ミリ隆起が起き、土砂が押し出されている造山帯です。

その為、色々な所に崩壊地があり、大変脆い地形です。

そこにトンネルを掘って、大丈夫でしょうか。

トンネルを掘れたとしても、何年もつのでしょうか。

南アルプスでは、大量の水の流れによってV字谷が造られました。

この豊かな水が多様な植生をつくり、多様な野生動物の生活を支えてきました。

静岡では、10.7キロものトンネルを掘るのですから、大量の残土が発生します。

JR東海がリニアの残土を置く予定にしている燕沢(ツバクロサワ)付近は平坦地になっていますが、ここは、洪水の調整池のような役割をしています。

計画では、ここに高さ65mの残土置き場ができるのです。

上流には千枚崩れという絶えず崩れている場所があり、そこから流れ出た土砂がこの平坦地でスピードを落とす場所です。

JR東海は大丈夫と言っていますが、静岡県が設置している、リニア影響評価協議会の専門家は、JR東海は想定が甘いという意見を述べています。

10年にわたって工事が進められるのですから、数百台のトラックが、大量の排気ガスをまきながら走ります。

南アルプスの二軒小屋(登山基地)辺りを2015年に調査した結果、二酸化窒素の値が0.001ppmでした。

JR東海の調査によると、リニア工事によってこの値が最大予測値0.018ppm増えるが、この増加は、環境基準の0.06ppm以下だから問題がないとされているようです。

しかし、ここの主役は人間じゃなく、クマやカモシカなどの野生動植物。人間の環境基準に合わせるのではなく、もともとの値0.001ppmを基準にするべきです。

彼ら野生動植物は口をきけません。

山を知っているわれらが代弁者になりたいと思ったので、第6回ストップ・リニア訴訟で、被告席と裁判長に対して訴えました。

会場の様子

参加者の感想

- リニア、原発、、、いらないものを作る愚かな人間。知らないことが知らない所で進んでいる。自分だけ良ければ良いという情けない考えとしか思えない。

- 最近、自然災害が多発し、復興もままならないのに、必要のないリニアに莫大なお金と労力をかけるのはなぜなのか不思議です。

- 大へん勉強になりました。ますます、リニアは不要、というより罪悪と感じます。

熊森から

静岡県知事に拍手です。

静岡県の川勝平太知事は10月10日の定例記者会見で、大井川の流量減少が懸念されるリニア中央新幹線のトンネル掘削工事を巡るJR東海の対応について「県民に誠意を示す姿勢がない。猛省をうながしたい。県民や県にとって工事はデメリットしかなく、流量を全て戻すと約束しない限り断固反対する」と抗議しました。

くまもり本部2017年11月度> 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)

※拡散希望

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2017年11月の活動予定

<いきものの森活動>

11月19日(日)(予定)高代寺の竹の伐採(大阪府豊能郡豊能町)

午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

天候不順で中止になることがあります。

<環境教育例会(於:本部事務所)>

11月の例会は未定 環境教育にご興味のある方は本部までご連絡ください。

- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>

11月2日、9日、16日、23日、30日(毎週木曜日)

- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現地までの交通手段は本部にご相談ください。

<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>

11月26日(日)(毎月第4日曜)

参加費:1000円(交通費)

- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

太郎と花子のファンクラブ以外は本部の車に乗車される場合、集合場所から現地までの交通費は不要です。

自車参加も可能です。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。

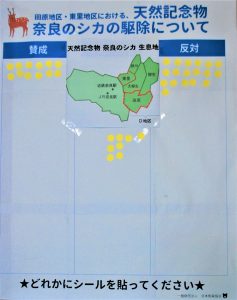

10月9日 「天然記念物奈良のシカ駆除問題」について、くまもり本部が午前中にJR奈良駅前で初のシールアンケート・午後に集会

この日の午後、くまもり本部は、奈良県文化会館で、一般市民向けに「奈良市D地区シカ駆除開始問題」を考える集会をもつことになっていました。

事前参加申し込みがあまりにも少なかったので、いったいこの問題について奈良市民がどう考えているのか、午前11時~12 時までの間、JR奈良駅前に立って奈良市民かどうかを確認してからシールアンケートを行い、インタビューしてみました。

午前のシールアンケート

何の話か聞く前に、みなさん余裕がないのか、知らない人とかかわり合いたくないのか、多くの方が忙しそうに避けて通り過ぎて行かれます。

それでもなんとか38人の方にお答えしていただくことができました。

アンケートの結果、多くの人がこの問題を知らなかったり、知っていても全く関心がないことがわかりました。

悲しいけれど現実です。これでは集会に人が集まらないはずだと、納得しました。

私たちは、奈良県が今年120頭を上限に、奈良市内の山間部にある2つの地区(田原・東里)で天然記念物「奈良のシカ」の駆除を開始したことをひとりひとりに伝えていきました。

アンケートの結果は、以下です。

駆除に反対という方の方が少し多く、ホッとしました。

・駆除に賛成の意見…12人

・シカの数が増えすぎたので減らすべき。

・農作物被害が深刻で、農家が困っておられる。

・駆除に反対の意見…18人

・「奈良のシカ」は神様の使いだから。(少数、高齢者)

・殺すなんてかわいそう。

・柵を強化すればよい。

アンケートを取ってみて、奈良市民から神鹿文化が消え去りつつあるのを感じ、さびしくなりました。伝統文化を、学校で教えないのでしょうか。

初めてのシールアンケート。短時間に人々の動向をつかむのに、最適です。支部でもぜひご活用ください。お勧めです。

午後からの集会 15名参加

まず初めに、奈良奉行の知恵で、シカによる農作物被害や人身事故等の問題を乗り越え、「奈良のシカ」が今日まで神の使いとして人々に護られてきた長い歴史を、映像で見ていただきました。

映像視聴中

その後、くまもり本部の野生動物保全担当の水見竜哉が、今年7月に行った現地調査の報告を行いました。

参照:7月13日くまもりNEWS:殺しても鹿害は減らない、予算は防除柵強化に!奈良市D地区訪問

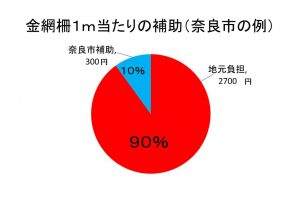

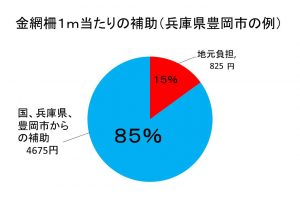

続いて、シカよけ柵の設置補助実態について、奈良市と兵庫県豊岡市を比較してみました。

奈良県は天然記念物のシカを殺す前に、兵庫県など近隣府県のように国からの補助金(「鳥獣被害防止特措法」)を取って、地元の方々のために、金網の強固なシカ防除柵を現地に設置してあげてほしいです。

<参加者の意見交換会>

Aさん:私は長年ネコの保護活動をしてます。動物を殺すのは一切嫌です。近所の90歳くらいのおばあちゃんに「奈良市D地区のシカ、殺されるみたいやで」って話したら「そんなんあかん。神様の使いやで。」と言われました。でも若い人にこの話をしてみたら、反応ない。難しいんです。この問題、ネットに流したら、意外と海外の方が反応があるかもしれません。

Bさん:初めて知ることが多く、参考になりました。もっと多くの人達にこの問題を知らせていかなければならないと思いました。税金は、シカを殺すことではなく、柵に使って欲しいです。

Cさん:新実南吉の「ごんぎつね」を思い出しました。もっと、人間は動物の声に耳を傾けてあげなくてはなりません。シカの存在を否定するのではなく、草が生えて困っている場所にシカを連れて行って除草してもらうとか、活用できないのでしょうか?

Dさん:私、人権擁護委員している関係で人間にも人権があるように、動物にも植物にも生きる権利があるとおもうんです。特に日本人は昔から自然を大切にする民族だったはずです。

Eさん:小さいころから奈良のシカとふれあってきました。動物が大好きです。奈良のシカに関する科学的なデータの収集が進んでいません。今回の奈良県の調査費1800万が、しかるべき調査に使われるといいのですが。

私は、奈良公園のシカが本当に健康なのか、幸せなのか気になります。今の奈良公園のシカは健康でないと思います。あの狭いエリアで本当に暮らせる頭数は何頭なんでしょうか。奈良公園のシカは毎年子供を産む数が減っており、高齢化してきている。

公園外に出て農作物に被害を与えると捕獲されて公園に連れ戻され、狭い檻の中に収容されて終身刑状態になります。もう、一生外には出してもらえない。見に行ったら、本当に悲惨でした。

奈良のシカと一言に言っても、田原地区と大台ケ原、京都東山は山が続いているのでシカは移動しています。奈良公園にいるシカと山にいる野生のシカは暮らし方が違う。

もっと情報集めをしなければ、多くのことは指摘できないと思います。

(森山会長の終わりのあいさつ)

今日JR奈良駅で奈良市民にシールアンケートを実施しました。シカ問題になど関心ないという人が、ものすごく多かったです。

全生物と共存してきた祖先の文化が、今、人間のことしか考えない文化に急速に変化していっています。私たち自然保護団体は、これがとても怖いのです。

なぜなら、いろいろな生き物たちの命の尊厳がわかって初めて自然破壊にブレーキがかかり、自然を守っていこうということになるからです。

人間のことしか考えなくなった文明は、自然を破壊して滅びます。

世界で唯一ここだけの奈良の神鹿文化は、本当にすばらしい。貴重です。人類の宝です。人とシカとの共存は奈良がお手本にならなければならない。

奈良の人たちに今一度神鹿文化の歴史を学んでいただき、全国に世界に、行政に声を挙げていってもらいたいです。

誰も声を挙げる人がいないというので、今日は兵庫県からやってまいりましたが、この後は奈良市民が継いでいただきたいです。

熊森から

人々の関心がなくても、大事な問題は、気づいた者が粘り強く取り上げていかなければなりません。

どうしたら、人々に関心を持ってもらえるか、知恵を絞っていきましょう。

ひとりで考えていたらしんどくなります。

みなさん、日本熊森協会に、ご入会下さい!

一緒に考えていきましょう!

10月7日 兵庫県クマ狩猟問題を考える 講師 金井塚 務 氏(広島フィールドミュージアム代表) 於:芦屋市民会館 参加者63名

この日、西中国山地のクマ生息地を長年調査されてきた金井塚務先生(西中国山地ツキノワグマ保護対策協議会科学部会委員)を広島からお招きして、現場第一で研究されてきた研究者として、中国山地の西で起きていることを話していただき、その後、参加者全員で改めて、中国山地の東端にある兵庫県のクマ狩猟を考えてみる会を持ちました。

(1)子供たちの未来のために

まず初めに、森山まり子会長が、

「子供たちに豊かな自然が残せるのかどうか、今、大人たちの子供たちに対する愛が問われています。

クマとの共存をめざすならば、クマの生態観察や、生息地である奥山の現地調査が欠かせないはずなのに、クマ狩猟再開に至るまでの兵庫県行政のプロセスではこの部分が抜け落ちており、狩猟実施の根拠となった数字の科学性にも大きな疑問があります。

兵庫県はクマ生息数の低減に躍起で、今年9月末までに32頭ものクマを有害獣として捕殺していますが、本来、有害な動物などいません。人間が有害にしたのです。

クマたちにも、喜びや悲しみなど、人間と同じ感情があります。兵庫県行政を動かしている捕殺推進派の研究者たちは、このことがわかっていないのではないでしょうか。

利権のある有識者たちの判断に任せるのではなく、利権のない一般国民の澄んだ目で、環境省や地方行政が物言えぬ自然や生き物たちにしていることの善悪を判断し、声を挙げて改善していく必要があります」

と、あいさつしました。

森山会長

(2)「生息域分布にドーナツ化現象が確かめられたため、西中国3県のクマは今期も保護計画の対象であり、狩猟は導入しません」

次に、金井塚先生が、「フィールド調査から見た西中国山地のツキノワグマの現況」という題で、1時間の講演をしてくださいました。

以下、要旨を平易にまとめました。多くの図表やグラフは、ここでは割愛させていただきました。すばらしい内容だったので、いずれきちんとまとめてみたいです。

会場風景

西中国山地でも、1979念の1.5倍にまでクマの生息域が年々拡大しています。

ツキノワグマの分布の経年的変化1998年~2015年(ダブルクリックで拡大します)

考えられる原因は3つです。

①個体数増加

②個体数は同じだが、生息地の生活資源量が減ったため、分散して生息密度が低下

③個体数が増えたのではなく、本来の生息地の環境が悪化したため、新天地を求めて周辺地域に分散するドーナツ化現象が起きている

金井塚先生

東中国山地行政と違って、西中国山地行政のいいところは、3県の科学部会に属する研究者たちが集まって、喧々諤々と議論しているところです。

上地図の赤塗りしている部分が、西中国山地のクマの中核的生息域で、5年おきにクマを捕獲し、再捕獲法でこの25年間、生息個体数を推定してきました。(再捕獲法がどこまで科学的かというと、多くの仮定の上に成り立っているため、科学ではありません。正確な数値など出ません。しかし、何回かやっているうち、ある程度のトレンドは出ると考えられます。他にクマの生息数を推定する良い方法がない現在、再捕獲法を使うしかありません。)

私たちの出した結論は、上記③です。

西中国山地のクマは山奥に棲めなくなり、人間の生活圏内に近い所まで降りてきており、生息域分布のドーナツ化現象がどんどん進んでいます。

実際、私の調査している広島県のクマの中核的生息地である細見谷でも、5・6年前までは一つの沢に少なくとも10頭のクマが出入りをしていたのですが、今年はどうも4頭ぐらいしかいません。このままいけば、クマは生きるために人間の生活圏に入り込んで来て軋轢を引き起こし、駆除され続けて滅びていきます。なぜ、クマたちの本来の生息地が、クマたちが棲めないまでに劣化したか。原因はみんな人間です。原生林の徹底的な伐採、人工造林、林道、ダムや砂防堰堤・・・人間活動によって、山も川も海も循環を絶たれてしまい、悲惨なことになっています。

以上のことから、西中国3県のクマは今期も保護計画の対象で、狩猟は導入しません。

(3)兵庫県はクマ狩猟を中止すべき

1、「推定数字だけにとらわれず、生息地の実態調査を」(要旨)

日本熊森協会本部 クマ保全担当 水見竜哉

兵庫県のクマ狩猟は、環境省の中央審議会が決めた成獣の推定生息数800頭が安定個体群という根拠不明の全国一律基準に基づいて実施されます。

しかし、日本のクマが生息する森は、東北地方のように山が深く豊かな広葉樹林が残っている県もあれば、兵庫県のように山が浅く人工林だらけで、わずかに残された自然林まで近年一気に大劣化してクマが山で生きられなくなっている県もあるのです。

計算した推定生息数の数字ばかりを見て生息地の実態を見ず、全国一律基準に基づいてクマ政策を決めるのはまちがっています。

兵庫県は山中でクマ狩猟を行うことによって人里近くにいるクマを山奥へ追い戻す効果があると言っていますが、かえって山中から人里にクマが出て来てしまう恐れがあります。このような取り組みでは、クマと人は共存できないし、地元の人たちの安全も守れません。山中で踏ん張っているクマは、そっとしておくべきです。

水見発表 兵庫県発表では、クマが爆発増加したことになっている

2、「被害防除の徹底と、森の再生を」(要旨)

日本熊森協会本部 森保全担当 家田俊平

私たち日本熊森協会は民間の自然保護団体として、実のなる木を奥山に植えてクマに餌場を提供したり、広大な人工林を伐採して水源の森となる広葉樹林を復元したりしてきました。被害防除の徹底と共に、このような森再生に税金を使って実行していただければ、クマが集落に現れることもなくなっていくはずです。被害防除と森の再生につきます。私たちは今後も「動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心を」という言葉をスローガンに、クマと人間の棲み分け共存ができる森造りを進めていきます。

家田発表 植樹クリに今年もクマ棚

質疑応答 左から、金井塚先生、家田、水見

◎参加された方の感想から

・西宮で暮らしているとクマという動物は身近かではありません。だから、人が襲われたというニュースで、日頃からクマはイメージの悪い動物になっていますが、クマのすむ山が人間活動によって荒廃してしまっているという現状があって人里に出てくるんだということを、みんなで世に伝えていく必要があると思いました。

◎熊森から

今夏、金井塚先生に兵庫県のクマ生息地を見ていただきました。山に液果の実りがほとんど見られず、谷川は両岸の土砂が崩れて浅くかつ狭くなり、水量も激減で魚影も見られず・・・、ここのクマたちは、夏食べるものが何もないと驚いておられました。せめて、魚がいれば、生き延びられるのだがということでした。先生が、「このまま、奥山にクマが棲めず、人里近くにしかクマの餌がない状態が続けば、最後の1頭が有害捕殺されるまで人間とクマの軋轢が起こり続けるでしょう。」と言われました。衝撃でした。

形だけの審議会で、議論することもなく安易にクマ捕殺が進む中で、西中国3県の科学部会は本当に大きな存在意義を持っていると思いました。

もし、東中国3県に、西中国3県の科学部会のような行政に物が言える存在があれば、兵庫県や岡山県のクマ狩猟再開はありえなかったでしょう。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ