ホーム > 再生可能エネルギー

カテゴリー「再生可能エネルギー」の記事一覧

風車ができたらヒグマが出て来たと稚内の酪農家が証言 くまもり北海道が稚内で学習会

広大な土地を持つ北海道は東北と並んでメガソーラーや風力発電など、再エネ事業の草刈り場となっています。

再エネは、火力発電の何百倍もの土地が必要ですから、北海道のや東北の山間部や大地が狙われるのです。

道北の稚内ではもうすでに稼働している大型風車が188基もあります。

この1年間で44基増えました。

今後も続々と風車計画があがっています。

なんともかとも、もう信じられない思いです。

下の図は、稚内を中心とした道北地方のアセス中、建設中、稼働中の風力発電です。

クリックして拡大してから見てください。作成時のもののため、現時点と異なるものもあります。

佐々木邦夫氏Facebookより

こんな稚内で、10月13日、熊森北海道支部が風車学習会を開きました。十数名の方が集まってくださいました。

以下、北海道鈴木ひかる支部長からの報告です。

・

稚内に来ると、山の尾根筋にずらりと風車。ものすごかったです。

稚内の山々の尾根に林立する風車群 クリックしてください。

地元で昔から代々酪農を営んでおられる方にインタビューしました。

風車ができたらヒグマが山から出て来た、電波障害が起きて携帯電話が使えなくなったと訴えられています。

すでに稼働している稚内の風車の騒音を録音してきました。

風車の音

この風車の騒音や振動、人間の耳には聞こえない超低周波音などに耐えかねて、山から出て来るヒグマなど森の動物たちを責められますか。

北海道庁は、ヒグマの大量捕殺を計画しています。

稚内風車に関する新聞記事です。

町を上げて風車推進の中では、稚内市民もいきなり反対の声を上げにくいと思います。

風車の真実を学ぶ市民学習会を市内各地で順次持っていくことが、まず必要だと思いました。

熊森本部から

北海道鈴木直道知事は、再生可能エネルギーの積極導入に熱心です。

北海道の自然を大破壊をして、東京などの首都圏に電気を送ろうとしています。

北海道の大地を愛する者ならできないのではないでしょうか。

稚内も市長以下、ほとんどの市議が風車推進派だそうです。

日本は、産業構造上、地方がどこも疲弊しています。

膨大な利益を得ることになる発電業者からのおこぼれのお金をたった20年間もらうために、地方はふるさとの大自然破壊行為を許すのでしょうか。一度壊してしまった自然は元には戻りません。

風車で命を奪われることになる鳥や獣や昆虫などは、どうなってもいいのですか。

未来の子供たちのことは考えないのですかと問いたいです。

自然の大切さを理解できるトップが、行政側にも企業側にもほとんどいないことが、日本社会の深刻な問題です。

風車には、バードストライクや騒音低周波音による風車病、山崩れなど、様々なデメリットがあります。

風力発電は製造から、発電中ずっと必要なバックアップ電源まで考慮すると、火力発電以上に二酸化炭素を出すともいわれています。

このようなことは国民には伝えられていません。

マスコミは、風力発電の負の側面や私たち国民の電気代から徴収されている再エネ賦課金を使って、どこの国が、どんな事業者が再エネで莫大な利益を得ることになるのかしっかりと伝えてほしいです。

ネットの時代ですから、国民のみなさんも、その気になって調べたら、今行われている再エネの嘘がわかってくるはずです。

要は、この国の未来に責任を持とうとしている大人がどれだけ我が国にいるかという問題だと思います。

再エネは、我が国の存続にかかわる重大問題です。やるなら、都市部と屋根置きまでにとどめるべきです。

再エネ業者に道徳心を失わせ、地元行政を狂わせている再エネ賦課金を即時廃止は見直すべきと考えています。(完)

祝 準備書段階まで行っていた山形県米沢市栗子山風発計画が白紙撤回に!

今回の本部東北遠征時、米沢市の会場に「米沢の子供の未来と豊かな自然を考える会(以下、考える会)の方たち5人が参加してくださり、栗子山風力発電計画をどのようにして白紙撤回に持ち込んだのか発表してくださいました。

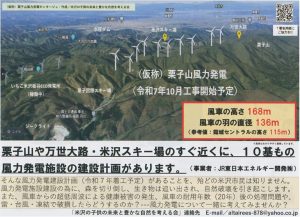

山形、福島両県にまたがる奥羽山脈の栗子山(標高1217m)で、JR東日本エネルギー開発が高さ168mの風車10基、発電最大出力3万4000キロワットの風力発電事業を計画して、環境影響評価配慮書を提出したのは2019年です。

しかし、多くの市民はこの計画を知らず、知ったのは2023年9月の環境影響評価準備書段階での住民説明会の時でした。

環境アセスメント段階:①配慮書→②方法書→③準備書→④評価書

説明会で事業者が提出した内容は、実際には予定地から3キロのところにイヌワシの巣が見つかっていたのに、「国の天然記念物イヌワシの巣は、風車建設予定地から10キロ以上離れており、風車に衝突する可能性は20年に1羽未満」と書くなど、データを改ざんしたものでした。(10月にデータ改ざんが発覚)

署名など集めたこともなかった素人ばかりの米沢市の女性5人は、大きな自然破壊を伴うこの計画に危機感をいだき、11月に考える会を結成。今年1月から本格的に活動を開始しました。

チラシを作って配布しながら計画の白紙撤回を求める署名を集め始めました。

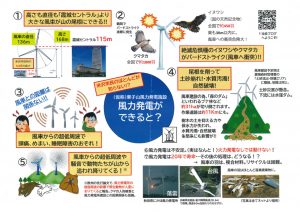

下は、そのチラシの裏面です。クリックで大きくなります。

チラシの内容は以下です。

1、イヌワシやクマタカがバードストライクにあう。

2、低周波音によって、頭痛、めまい、睡眠障害が引き起こされる。

3、尾根を削るので、山の保水力が失われ、土砂崩れや水質汚濁の危険性がある。

今年3月には、考える会と市議会議員20名が意見交換会。

風車10基のフォトモンタージュを示すと、驚きの声があがりました。

福島県側から見た栗小山風力発電計画

近藤洋平米沢市長は、市民全体を対象にした説明会を早急に実施するよう業者に求めます。

8月に開かれた住民説明会には2日間で300人~400人の住民が詰めかけました。

この説明会は、まさに、業者の不誠実さを市民の目に焼き付けるものとなりました。

9月には考える会が市議会に提出した「栗子山風力発電事業の白紙撤回を求める請願」が、賛成多数でで採択されました。

市長は事業者の本社を訪れ、「全面白紙撤回」を求めました。

しかし、事業者があきらめなかったため、考える会は9月末、「事業の白紙撤回を求める署名」約7000筆を経産省と環境省に提出。

経産省が厳しい意見を出したため、業者は(勧告により)スケジュールの大幅な遅延とコストの増大が見込まれ、事業が成り立たないことが明らかになったとして、ついに、風力発電計画の断念を発表。今年9月27日。

短期間の活動で、風力発電を白紙撤回に追い込んだ考える会の共同代表のひとりは、「まるで山の神様が守ってくれたのではないかと思うぐらい、ラッキ―なことが続いた」と言われていました。

熊森も会報発送の際、会員に署名用紙を同封するなど協力しました。熊森会員から送られてきた署名には、寄附金同封や激励の言葉などもあり、皆で感激しましたとのことでした。

10月末、考える会から、熊森にもお礼状ハガキが来ました。

熊森から

5人の女性の中の一人は、学校では今、子供たちに再エネ推進を無条件でいいこと大切なことと教えているので、子供たちの中には私たちは再エネを止めた良くない人たちという見方もあることを知って、ショックを受けたと言われていました。

今は事の重要性がわかっておられない人もいるでしょうが、米沢市の森を守った皆さんは、後の世で米沢市の偉人としてきっと讃えられると熊森は思います。

「野生動物を環境破壊から守ろうの会 風力発電の嘘 クリーンエネルギー風力発電の闇」と名乗る人が、栗子山風力発電白紙撤回を祝って、考える会に、おめでとうの歌をプレゼントしたそうです。私たちもいっしょにおめでとうと歌ってあげたいです。

5人の女性の皆さん、本当によくがんばられました。(完)

再エネ森林破壊を止めねば日本がなくなってしまう 危機感でいっぱいの本部が初の東北遠征

2020年菅首相が所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル」を宣言され、この国策実現に向かって、大規模森林伐採を伴うメガソーラーや風力発電など、再生可能エネルギー事業計画が東北や北海道で次々と目立ってきました。

クマたちが棲む奥山水源の森の保全・再生活動だけでも大変だった熊森ですが、再エネ名目の森林破壊を止める活動にも全力で取り組まねばならなくなりました。

2021年には、再エネ問題に取り組む全国の仲間たちと情報交換しようと全国再エネ問題連絡会を結成し、熊森は共同代表と事務局を引き受け、日本の国土を守るため、これまで手薄だった東北や北海道にまで活動を広げていきました。(本来国土保全は、国がすべきことです。しかし、悲しいことに日本国は私たちの税金を使って国内外の投資家や海外の会社に、カーボンニュートラル名目で日本の国土破壊を許し大儲けさせているというのが、現実です)

私たちは各省庁を訪れ問題点を伝えたり、国会議員を訪れ法規制を訴えたり、皆で必死に動いてきましたが、再エネ推進国策には膨大な予算と膨大な人員が付けられているため、小さな民間団体が必死で動き回ったところで、限界があります。その割には、結構各地で事業を止めるなど市民活動の成果を上げてきた面もありますが。

しかし、がんばってもがんばっても、新たな再生可能エネルギー事業計画が次々と出て来ます。

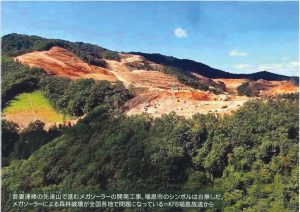

これはひどい福島市先達山メガソーラー工事現場60ha 雨の日に泥水が流れだす

事業者は東京の「AC7合同会社」

(熊森も加盟している全国自然保護連合機関紙表紙写真より)

こんなことを放置していたら、日本は文明を支えてきた水源の森を失って、稲作ができなくなっていくことでしょう。

クマを初めとする森の動物たちはもちろん、漁業にも大きなデメリットを与えます。各地で山崩れなどの災害が多発するようにもなります。日本文明の終焉です。何とかこれらの再エネ森林破壊を止めねばならない。

この地域で、すでに熊森の支部活動が展開されているのは、宮城県、秋田県、青森県、北海道です。現在、未組織の福島県、山形県、岩手県にも、なんとか早急に支部を立ち上げねばなりません。

無謀とは思いながらも、兵庫県本部は支部のない所で講演会をセットして歩くという東北3泊4日の計画を立てました。

会場は、福島県(郡山市、福島市)、山形県(米沢市、山形市)、岩手県(盛岡市、花巻市)の6ケ所です。

JR郡山駅前では初の街宣も実施。

福島のみなさーん、大都市の電気のために福島の森を犠牲にすることはない!

東北配布チラシ表

東北配布チラシ裏

地元会員の皆さんらが一生懸命友人知人に声掛けくださったこともあって、各会場には会員や会員外の方々約20人ぐらいが集まってくださいました。森山名誉会長が2時間半、東北向けの講演を行いました。

10月11日夜 郡山

10月12日朝 福島

10月12日夜 山形

10月13日朝 米沢

10月13日夜 盛岡

10月14日朝 花巻

会場に集まってくださった皆さんの多くは、最後まで食い入るように聞き入ってくださっていました。今回の遠征で、新たに31人の会員が誕生しました。元々の会員の方たちと協力して、この後、何とか支部結成まで進めてほしいと、本部は祈る思いです。

熊森は、国の政策であっても、間違っていると思うことにはしっかりとノーの声を上げます。国のお金に頼らない完全民間団体だからできることです。

日本の自然や水源、国土を守るには、このような団体が増え、大きくなる必要があることを、国民の皆さんにご理解いただきたいです。

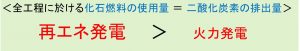

再エネで、本当に二酸化炭素の排出量は減るのか

自然エネルギー(再エネ)が排出する二酸化炭素の量は、本当に火力発電よりも少ないのでしょうか。

科学的根拠に基づいて計算し、検証した本に、出会いました。

衝撃でした。

以下に、この本を簡単に紹介します。

近藤邦明著「電力化亡国論」2012年発行

全工程に於ける二酸化炭素の発生量を合計すると

太陽光・風力発電 > 火力発電!

計算式が多くて、読むのに一苦労しましたが、目を見張る内容だと思いました。

著者は、科学的根拠に基づく何冊ものエネルギー専門書を出されるかたわら、河合塾で講演されるなどして、エネルギー問題の真実を明らかにされてこられました。計算過程や専門的な内容についてお知りになりたい方は、近藤氏の著書、フェイスブック、ブログなどをご参照になさってください。(高校レベルの数学が必要)

この本には、様々な観点から、原発や再エネ発電の問題点が明らかにされています。今回は、その中から、同量の電気を得るために必要な化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の使用量について、再エネ発電と火力発電を比較計算した部分に関してのみ、計算式省略にて紹介させていただきます。

再エネ発電は、発電装置製造時はもちろん、発電稼働中にも日々大量の化石燃料を消費し続けなければなりません。なぜなら、太陽光パネルは夜間や天候が悪い日には発電できないし、風力発電は風が弱過ぎても強過ぎても発電できません。その上、再エネ発電は発電できている時でも常時予測不可能な変動発電量となるため、この電気を人々が使える常時一定量の電気にするためには、蓄電装置や緩衝装置が必要です。他にも、バックアップ電源として常時、化石燃料を無駄に燃やし続けておかなければならないのです。

(太陽光発電による日中の発電量)wクリックでグラフは鮮明に。

九州電力資料より

(風力発電による1日の発電量)wクリックでグラフは鮮明に。

九州電力資料より

再エネ発電は、延々と続く太陽光パネルや林立する風車だけではなく、国土を覆い尽くす高規格の送電網とそれを支える巨大な鉄塔建設などが不可欠となり、巨大な工業製品を次々と造って国中に設置していく必要が生じます。(日本の美しい山々は、蜘蛛の巣のように張り巡らされた高圧電線や鉄塔などの工業製品で埋まり、殺伐とした景色になってしまうでしょう。熊森泣)

しかも、これらの発電装置は雨・風・日光・落雷などの厳しい自然環境にさらされるため、劣化が激しく、耐用年数は10年~20年程度。蓄電装置は非常に高価な上、10年程度で廃棄物と化します。

トータルで計算すると、再エネ発電は火力発電よりずっと多くの化石燃料を消費することになるということです。その結果、当然、火力発電よりずっと多くの二酸化炭素を発生させることになります。再エネは、限りある貴重な化石燃料の浪費以外の何物でもないことになります。ならば、まだ火力発電の方がましです。(最近は、技術革新により、限りなく公害を出さない火力発電所ができているということです。もちろん、湯水のように電気を使う生活を改めることが一番であることは言うまでもありません。次世代にも資源を残してやろうと考えるやさしい大人でありたいですね。熊森)

結論

熊森から

近藤氏は、「日本では福島第一原発事故という大災害を経て、国民は脱原発を求めるようになりました。環境保護系の市民運動家たちは脱炭素、脱原発を求め、その代わりのエネルギーとして、科学的な評価を行わないまま『再生可能エネルギーならば環境にやさしいはずだ』という思い込みのみで、導入促進に向かって活動しているのが現状です。」と、言われています。

今の日本国の最大の腐りは、政府が決めた国策に沿った説だけが学会やマスコミによって表にどんどん出され、科学的事実に基づいた見解や論文であっても、国策に反するものは日の目を見れないような仕打ちを受けるようになっているという不公平さです。

熊森も人ごとではありません。28年間の活動を振り返ると、拡大造林政策や野生動物の個体数調整捕殺などの国策に異論を唱えたために、日の目を見れない仕打ちをずっと受けています。本当にひどいです。

科学的見解は、通常、多様であり、科学的な議論と検証を通じて、科学的知見や技術が確立されていくものです。もちろん、人間は神様ではないので、それでも間違うこともあるし、できないこともあります。それでも、様々な立場から批判的に検討するというのが、科学の発展の大前提です。。

事実に基づいた誠実な対論が存在する場合は、必ず並列して紹介する社会にすべきです。(昭和の時代の新聞は、まだ、対論もよく提示していたのになあ)どちらの考えが正しいのか、対論・異論を提示して、国民みんなに自分の頭で考えてもらうようにすべきです。

この本からは、近藤氏の誠実さや知的レベルの高さが伝わってきて、感動しました。専門家の皆さんにはぜひ、近藤氏の計算結果を検討してみていただきたです。

わが国は、1974年から「サンシャイン計画」と称して、多額の予算を組み、太陽熱や水素エネルギーが使えないかと研究を重ねてきました。結果、科学技術の特性や経済性から、これらのエネルギーは使えないとして、2000年に研究の幕を閉じた歴史があります。技術として、本当に使えるのか。十分な検証や技術的な課題が克服できていないものをやみくもに進めると、再エネ推進もエネルギー自給も頓挫してしまうと思います。

近藤氏は、他にもご著書として、何冊もの本を執筆されています。

「温暖化は憂うべきことだろうか」(不知火書房)

「誰も答えない!太陽光発電の大疑問」(不知火書房)

「東電・福島第一原発事故備忘録」(不知火書房)など。

近藤氏の了承を得て2021年4月のレポートを読めるように、以下に添付させていただきました。

「工業化社会システムの脱炭素化は不可能」(7ページ)

新たに続々と再エネ事業計画が出て来ている

自然エネルギー(=再生可能エネルギー。以下、略して、再エネ。ただし、エネルギーは使えばなくなるので、再生することなどあり得ません)と、美しい名で呼ばれている太陽光発電や風力発電。これらは、現在、国内外の投資家の投資対象となっており、巨大事業化されています。

これらの発電には、火力発電や原子力発電と違って気が遠くなるような広大な敷地と巨大な発電装置が必要です。

狭い日本にそのような広大な土地はありませんから、わが国では今、何をしているかというと、各地で二酸化炭素の吸収源である奥山水源の森を延々と伐採し、災害の元になる切土や盛土を施して太陽光発電や風力発電の事業を推進しています。

こんなことになったのは、まず、一番に2012年の「再エネ特措法」による固定価格買取制度の導入、次に、菅(すが)総理大臣が2020年10月26日の所信表明演説で、突然、日本は2050年までにカーボンニュートラルをめざすと宣言したからです。(2030年には、温室効果ガスを2013年度から46%削減することをめざすとも表明)

岸田首相も、この方針を継承して再エネ推進一辺倒です。

ああ、国土が壊れていく。

首相が宣言すると、官僚を初め国中の公務員は皆、その目標に向かって総力を挙げて突き進まねばならないようです。(最近わが国では、国会審議を経ずに突然、首相から出される方針が多すぎます)今や、国を挙げて、再エネ推進まっしぐら。新しい法律がその方向に向けて次々と作られていきます。マスコミ報道も研究者の研究も一斉にそれを後押しします。事業者は儲けたいので、大喜びしていると思います。(「再エネ特措法」により、私たちの電気代に上乗せして国民から強制的に徴収している再エネ賦課金によって、再エネ事業は確実に暴利を得られる仕組みになっています。再エネ賦課金は2011年3月11日午前、民主党政権時代の菅(かん)内閣によって閣議決定されたものです)

再エネ推進のために全生物の命を支えてきた水源の森を壊していいのか。

再エネ推進のために森を壊してクマなど森の動物たちが里に出て来てもいいのか。

再エネ推進のために、多くの鳥がバードストライクで死んでもいいのか。

再エネ推進のために、山が崩れて地元の人命や財産が失われてもいいのか。

再エネ推進のために、川や海に泥水が流れ込んで川や海が死んでもいいのか。

余りにも愚かではないでしょうか。

全生物や次世代に無責任すぎませんか。

次の総選挙で熊森は、日本国を守るため再エネを争点として、全候補者にアンケートをとり、結果一覧を示そうと思っています。同時に、立候補者に再エネ賦課金を見直すべきと訴えようと考えています。儲け第一で再エネを進めるのは、国民のためにならない。これは、全国の事例を見れば明らかです。

熊森は水源の森を守る自然保護団体として、2021年から、森林伐採や山の形を変えるような再エネ事業はしてはならないと、全国再エネ問題連絡会を結成し、共同代表も事務局も引き受けて、自然破壊型再エネ事業を止めようと声を上げ、動きに動いてきました。

経産省、環境省、国土交通省、林野庁、総務省・・・各省庁を訪れ、必死に訴えてきましたが、官僚のみなさんは国策を推進せざるを得ないようで、規制はほとんど進みません。

最近、ネットでは、自然破壊型再エネ事業に反対する声が少しずつ出てくるようになりました。しかし、まだまだ多くの国民は、再エネは原発よりいいだろうとか、地球温暖化を止めるためには仕方がないのではないとか、地元にお金が落ちるのはありがたいとかで、自然破壊型再エネ事業の取り返しのつかないデメリットに気づいていません。反対する声は以前よりも大きくなってきましたが、まだまだ小さすぎます。

今年になってからも、秋田県や岩手県をはじめ各地で祖先が残してきた豊かな森や海を破壊する新たな巨大再エネ事業計画が続々と出て来ており、熊森は水源の森を守る自然保護団体として、もう危機感でいっぱいです。豊かな自然が破壊されることや住民の皆さんの生活環境が破壊されることに危機感を持った方が集まって、声を上げ事実を伝えていくしか、止める道はないのです。熊森は、全国再エネ問題の事務局として、地域の皆さんを全力で応援しています。どのようにして事業を止めたらいいのか困っておられる方は、ご連絡ください。

元佐賀市長木下敏之氏のユ-チューブ動画がすごくいいです。

ぜひ見てください。

阿蘇山のメガソーラーについて(左文字を、クリックすると見れます)

ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギー万能論はもうない 青山議員再エネ賦課金廃止を訴え

第213回参議院経済産業委員会(令和6年5月16日)で、・低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案及び・二酸化炭素の貯留事業に関する法律案の両案が一括して審議されました。

・

以下は、熊森の文責で、自由民主党の青山繁晴議員の質疑応答の要旨をまとめたものです。

(質疑応答の全文をお読みになりたい方は、上の青山繁晴議員の質疑応答をクリックしてお読みください。)

・

・

・

<以下、概略要旨>

・

青山議員

大規模太陽光発電や巨大風力発電(陸上・洋上)は、森林や海の自然破壊であるというのは、もう自明の理です。しかも廃棄物の処理方法がない。(再エネをさらに拡大することがないように)再エネを拡大して水素を作ることを一定限度内にとどめるべきじゃないでしょうか。

※くまもり注:S+3EとはA安全性(Safety)を大前提とし、自給率(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)を同時達成するという意味です。

熊森から政府への注文:国民に分かる日本語で政治をやってほしいです。

実は、日本が風力発電を強化する前に、デンマーク環境省当局者3人と議論した時、いずれも、風力発電は日本には合ってないよ、まず陸でやってきっと失敗するだろう、で、海に出ていくだろうが、日本は遠浅の海が少ないので、これもまた余計な負担を強いられることになると懸念も示されたわけです。残念ながら、長い月日を経て、今現実になっているわけです。

再エネによる国土自然破壊・海洋破壊にはすさまじいものがあります。国が推進しているからか、批判的な報道がない上、一般国民の見えない場所で実施されているため、まだ、国民の多くは再エネの恐ろしい実態に気づいていないと思います。私たちも最初、再エネは素晴らしいものなのかと思っていました。各地の事業現場を見に行って、この国を潰す気かと絶句しました。

・

次の選挙では、大規模にわが国の自然を破壊し続けている再エネという名の地球破壊事業を止められる人たちを選ばないと、もうこの国に、人類に、未来はないと思います。

・

近藤邦明氏は、そもそも今わが国で行われている「再エネ」は環境に配慮したものなんかではなく、

製造過程も考慮するといっそう空気中のCO2濃度を増しているだけで、自然エネルギー発電システムは、火力発電システム以上に化石燃料を浪費する

と言われています。

また、杉山大志氏は、我が国がたとえ2050年にCO2排出量をゼロにしたところで、

地球の平均気温は0.006℃しか低下せず、(地球温暖化抑制になんら)意味がない

と言われています。

再エネ事業は電気の安定供給や地球環境のために進められているのではなく、

経済界や国内外の投資家たちが莫大な利益を得るためにだけ進められている経済活動事業

青山議員は非常によく現実を見ておられます。

NHK盛岡 再生可能エネルギーか?絶滅危惧種イヌワシか?を見て

- 2024-07-21 (日)

- 再生可能エネルギー

NHK盛岡2024年07月04日放映

以下は、上記番組を見て書かれた文です。

本人の了承を得て、以下に紹介させていただきます。

風力発電とイヌワシは、両立しない

比企の太陽光発電を考える会(埼玉県) 小山正人(獣医)

このNHKの番組のタイトルに「再生可能エネルギーか?絶滅危惧種イヌワシか?両立のジレンマ」とあります。ジレンマとは、相反する二つの事の板ばさみになって、どちらとも決めかねる状態のことですから、一方的に風力発電が進められている現状ではタイトルとしてふさわしくないと思います。

番組の中で油井先生が重要なことをおっしゃっていました。「風力発電所が建設されると、衝突を恐れて、発電所の周囲500mはイヌワシをはじめほとんどの鳥が近づかなくなり、餌場として使えなくなる。貴重な餌場が減ることで、イヌワシが飢餓状態に陥ってしまう。このまま発電所の建設が相次いだら、あっという間にイヌワシは滅んでいなくなる。このままでは、第2のトキになってしまう」むしろバードストライクよりこのことの方が深刻なのです。

イヌワシが繁殖能力を持つようになるには、生後4年かかります。イヌワシのつがいは、日本全国あわせても200つがいしかいません。それに繁殖能力を持たない4歳未満の若鳥100羽を合わせても全国で500羽しか生息していません。

この200つがいを維持するには、繁殖成功率が36.17%以上必要であることがわかっています。繁殖成功率とは、全つがいのうちヒナが巣立ちしたつがいの割合です。かつて40~50%であった繁殖成功率は、1990年頃から激減し、現在は11%です。つまり、何もしなくてもどんどん減っている状態であり、風力発電施設を作る余地などないのです。風車とイヌワシの両立など到底無理、直ちに風力発電計画を中止にしなければならないと言えます。

記事の最後の方に出てくる風力発電事業者社長は、取材に対し「これだけの(イヌワシ調査の)負担増は、風力発電事業をやっていく上では経済的に難しい問題はある。イヌワシが餌を実際にとっているかをしっかり確認し、イヌワシの保護にもデータをいかしていきたい。我々ができる範囲で対策を講じれば、イヌワシと風力発電所は共存できると思っている」と述べています。しかし、ここにも大きな落とし穴があります。今のつがいが餌場として使っていなくても、風力発電機を建てることによって次世代のイヌワシがなわばりを作る場所を狭めていることになるのです。

岩手県は、「再エネ拡大の一方、イヌワシの保護の方針も当然、掲げている。どちらも環境を重視した政策。どちらかを無視することはできない。」と言っています。どちらかを無視することはできない、本当にそうなのか?と考えてみる必要があります。イヌワシの生息地を変えることはできません。生態系が失われたら二度と元には戻らないし、イヌワシが絶滅したら元に戻りません。一方、風力発電は他の発電方式に変えることができます。そもそも現在計画されている風力発電施設をすべて設置したとしても国内全電力量の1%にすぎません。そのわずか1%の電力を得るための犠牲が大きすぎると思いませんか。

環境省は、令和3年8月19日に「イヌワシ生息地拡大・改善に向けた全体目標」を策定しました。全国の目標つがい数を206つがい、繁殖成功率を36.17%と定めました。この目標が達成できていない以上、国は風力発電開発を止めなければならないと思います。

熊森から

すごい視点です。多くの方に伝えたい。

福島県からまっとうな声があがった!福島民報6月30日玄侑宗久氏の文「ソーラーパネルと熊」

以下、福島民報に掲載された玄侑宗久氏の文です。

「ソーラーパネルと熊」

ここ数年、町場での熊の出没が激増している。環境省によれば、昨年度の熊による人的被害は、十九道府県で計一九八件、二一九人で、統計のある二〇〇六年以降最多だった。

北海道や東北北部はむろんだが、福島県でも会津地方を中心に熊被害は拡大し、県内の目撃件数となれば今年六月一六日時点で二三七件、去年の同じ時期より八五件増えている。

いったいなぜなのか? 山で何があったのか? 多くの報道では、異常気象による山の木の実の減少などを原因として挙げ、私も一応は頷[うなず]いてみる。しかし本当にそうだろうか……。これまでにも不作の年はあったはずだし、本当にそれだけだろうか……。

東日本大震災以後、国は速やかに太陽光発電パネルを全国に普及させようと、固定価格買取制度を作り、建築基準法の適用外にしてとにかく推進した。小池百合子都知事は、二〇二五年四月以降の新築家屋に太陽光パネルの設置を義務化したから、この流れは変わっていない。そして風景としてのメガソーラーは田舎でも好まれないため、勢いぐっと奥まった山の中にソーラーパネルが林立している。三春町から見える遠くの山でも、南側の斜面全体がパネル、という山があるし、その途中で伐採中という山も目立つ。

日本熊森協会のデータでは、二〇二二年までに太陽光発電のために切り倒された森林は二万三千ヘクタール。しかも今や日本は、国土面積に占めるソーラーパネル設置率と発電量が世界一なのである。パネル面積の合計は一四○○平方キロメートル、なんと東京ドーム三万個分なのだ(堤未果著『国民の違和感は9割正しい』より)。

宮沢賢治は生きるために熊を撃つマタギと熊の心の交信を『なめとこ山の熊』に描いたが、ひたすら金のために木を伐[き]り続ける人間は、熊たちも許さないだろう。

それだけではなく、ソーラーパネルは地震に弱いことも判[わか]ってきた。能登半島地震では、パネルの重さで耐震強度の弱まった家が、多数倒壊した。またパネルの寿命は一〇~二〇年、リサイクルもできず、設置業者は廃棄物の処分まではしてくれない。しかも古くなって放置されれば、シリコン系のパネルからは鉛が溶けだし、化合物系のパネルだとヒ素やカドミウム、セレンなど発がん性の有害物質が地面に沁[し]み込む。屋上のパネル設置を推進した米カリフォルニア州は寿命がきたパネルの処分に困り、地下に埋設した結果、地下水の汚染という深刻な問題に直面している。さぁどうするのか?

少なくとも水源地に近い山奥にソーラーパネルを並べるのはもう止めたほうがいい。熊はヒトの際限ない侵入と自らの生活環境の変化に戸惑い、ただ必死に生きる道を探しているだけなのではないか。(玄侑宗久 僧侶・作家 三春町在住)

熊森から

福島からのまともな声をやっとキャッチできました。

このような文を掲載してくださった福島民報に感謝します。

書いてくださった玄侑宗久さんは、まっとうな方だと思いました。

福島の山は、メガソーラーや風力発電で、すでにズタズタです。

今後もますます脱炭素という偽名目で、巨額のもうけを狙う人たちによって森林破壊が続いていくと思います。

彼らは今さえ自分さえ儲かれば、日本の水源の森なんか、どうなってもいいのです。

森の動物たちが生きられなくなって困ってしまい、里に出て片っ端から殺されていても、地元の人たちがどんなに困っていてもいいのです。

国も大手マスコミも、みんな彼らとつながっています。ならば、利権のない一般国民が組織的に声を上げるしか、この国を守る方法はないのです。

残念ながら福島県には熊森協会の支部がないので、熊森も動けておらず、やきもきしています。本部としては、どなたか福島県に熊森協会の支部を作ってくださいと叫びたい気分です。

支部ができたら、森林破壊の止め方を伝授します。

祝 4月1日宮城県が再エネを森林以外に誘導する全国初の条例を施行

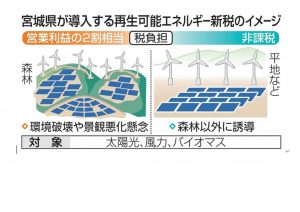

森林保全へ再生可能エネ課税 全国初、宮城県条例施行

以下共同通信2024年3月31日記事より

森林を大規模開発する再生可能エネルギー事業者から営業利益の2割相当の税を徴収する全国初の宮城県条例が1日、施行された。税負担を課すことで再エネ開発を森林以外へ誘導し、環境保全と再エネ促進の両立を図る。狙い通り適正な立地が進めば「税収ゼロ」となることも想定する異例の新税だ。

国は脱炭素社会の実現に向け再エネ推進の旗を振るが、乱開発や景観悪化などで地元住民の反発を招く事例も目立つ。新税には既に複数の県から問い合わせが寄せられており、効果があれば全国に広がる可能性もある。

課税対象は0.5ヘクタール超の森林を開発する太陽光と風力、バイオマスの発電施設。エネルギー種別ごとに異なる税率を適用し、太陽光の場合は出力1キロワット当たり最低620円、風力は同2470円で、国の固定価格買い取り制度(FIT)の売電価格に応じて税率を変える。

正式名称は「再生可能エネルギー地域共生促進税」で、使い道を特定しない法定外普通税。県は条例施行後5年以内に検証して内容を見直す。

宮城県が導入する再生可能エネルギー新税のイメージ

熊森から

宮城県村井嘉浩知事の宮城の森を守ろうとする強い姿勢と決断力に、大拍手を送ります。

この条例でどのような効果が出るか、注目していきたいです。

うまくいくようなら他の都道府県知事の皆さんも、是非続いてください。

3月15日 杉本和巳議員が、衆議院第3回環境委員会で再エネ事業について質問

3月15 日、令和6年衆議院第3回環境委員会で杉本和巳議員(比例東海ブロック、維新・教育無償化を実現する会)が、再生可能エネルギー事業について質問されました。

質問中の杉本和巳議員

(要旨)文責熊森

杉本和巳議員 次に再生可能エネルギーについてです。

陸上風車:北海道で留萌から稚内にずっと日本海側を車で走っていくとですね、28基の風車が幌延のあたりにずらーっと並んでるんですね。極めて壮観ですね。素晴らしいなと思って、私はずっと風力風力と思っていたんですけれども、熊森協会さんに聞くとですね、風車は生態系上、そのヒグマはもうあるかもしれないし、キタキツネもそうかもしれないですし、あるいは水源としての水の流れ方とか、そういったものに非常にマイナスになるということです。

洋上風車:先日、再生可能エネルギー海域利用法というEEZまで洋上風力発電を中心としてその範囲を広げるということが閣議決定されたというふうに伺っていますが、こういったものが生態系並びにその他自然環境に与えるマイナス面、バードストライクだけに限らず、ほかの動物にもそれから自然全体についてどんなマイナス面があるか総論として伺っておきたいというふうに思います。

メガソーラー:太陽光発電についても伊豆半島の伊東の(メガソーラー)を視察しましたけれども、山の頂上とか中腹に太陽光パネルが設置されて、それによって木材が伐採されて、その木材が台風みたいなのが来たときに流れて、川を縦に伝って海に流れて海洋というか、漁場を赤潮の発生原因になったりして影響が出ているみたいなことを地元の陳情で伺ったことがあります。

この3つについて、環境影響評価として、生態系並びに自然環境にどんな影響があるのか、御担当の政府参考人から御答弁いただければと思います。

環境省鑓水総合環境政策統括官

お答えいたします。

陸上風力につきましては、近年の導入拡大に伴いまして、森林開発に伴う動植物の生息地の喪失やバードストライクの発生による鳥類への影響等、動植物や生態系への影響に対する懸念が大きくなっている状況だと認識してございます。

洋上風力につきましては、バードストライクに加えまして、海生生物や藻場への影響等が懸念されるところでございます。

太陽光発電事業につきましては、森林伐採に伴う土砂の流出やのり面の崩壊が発生する事例があると認識してございます。

このため、事業者が環境への適正で配慮がなされた事業を進めるように、環境省といたしまして、①環境影響評価評価制度に基づきまして、必要な確認を行っているところでございます。

それらの影響について事業者が適切に調査予測評価を行うこと。またそれらの影響を回避低減する措置を求めているところでございます。

そうした中で②環境大臣意見におきまして、例えば事業実施区域の見直しを求める場合もございます。

杉本和巳議員

再生可能エネルギーというのは全て善みたいに思ってしまいますが、光と影の部分がやはりあって、その影の部分も我々はしっかりチェックしていかないと環境立国として向かっていけないし、ネットゼロ(=正味ゼロ)に向かわないと思いますので、ちょっと御感想で結構なんですが、風力並びに太陽光についてのマイナス面についての御意見を伺えればと思います。

伊藤環境大臣

委員御指摘のように再生エネルギーのみならず、全てのエネルギー発生においては必ず光と影がございます。それで③環境省としてはこの2050年、カーボンニュートラルを目指して再生可能エネルギーの最大限の導入が不可欠と考えております。

他方、今参考人からも答弁がありましたように、大規模な森林開発を伴う再生可能エネルギーの事業計画が増加し、動植物への影響や生態系の損失に対する懸念は大きくなってきていると思います。

このため、環境への適正な配慮がなされた事業を推進することが大変重要であり、環境省としては環境影響評価制度において、環境影響や環境保全措置を確認していくことがより重要になってきていると考えております。引き続き④環境配慮が確保された再生可能エネルギーの導入が図られるよう、環境影響評価制度の運用等にしっかり取り組んでまいりたい、そのように考えています。

熊森から

①日本の環境影響評価評価制度は、業者の費用負担で業者が行うものですから、どうしても影響は軽微などとして業者に甘くなりがちの結論となります。

②環境大臣意見は、自然環境を守るために真摯にご意見を書かれていると感じますが、問題は事業を変更したり中止したりする権限がないことです。

③自然の中で巨大再生可能エネルギー開発を行えば、どうしても著しい自然破壊が生じます。環境配慮が確保された再生可能エネルギーなどあり得ません。再エネ事業は、都市部やビルの屋上などすでに自然が破壊されてしまっている場所で行われるべきです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ