ホーム > _クマ保全

カテゴリー「_クマ保全」の記事一覧

Change.org「兵庫県にツキノワグマの狩猟中止を求める」署名 が、いつの間にか3191人にも

久し振りに、熊森HPのトップページにあるChange.orgの署名数を見て目を疑いました。

ずっと開けていた署名が、いつの間にか3000人を超えていたからです。

私たちの主張に賛同してくださる方がまだおられた。

そこで、Change.orgの<キャンペーンの進捗>に、2017年の報告文を入れることにしました。

新たにネット署名してくださったみなさん、本当にありがとうございます。

以下は、Change.org署名の<キャンペーンの進捗>に入れる投稿文です。

2017年のツキノワグマ狩猟結果 兵庫県1頭(朝来市)、岡山県1頭(美作市)

2017年秋のクマ狩猟講習会場に、狩猟再開2年目の兵庫県では3会場計160名のハンターが、狩猟再開初年度の岡山県では1会場30名のハンターが、集まりました。

熊森は、全ての会場の前に立ち、ひとりひとりのハンターに、「本来のクマの生息地である奥山は人間に大破壊され、クマは生きられなくなって人里に出て来ています。野生動物は生息地を失うと絶滅します。狩猟している場合ではありません。狩猟しないでください」と、訴えました。

クマ狩猟講習会場前で

兵庫県や岡山県には元々、クマを獲る文化がありません。

行政が、クマを獲るようにとハンターに強要している感じです。

兵庫県によると、この20年間に兵庫県のクマ数は15倍に爆発増加し、奥山にもたくさんクマがいるそうです。(熊森の奥山自動撮影カメラには、ほとんど写っていませんが)

もし、クマが15倍に増えているのなら、今の狩猟期間は以前の3分の1ですから、単純計算するとクマ狩猟数が5倍になっているはずです。

絶滅寸前と言われてクマ狩猟を自粛する直前の兵庫県のクマ狩猟数は、平成1年12頭、平成2年19頭、平成3年15頭でした。

今や狩猟数が、60頭、95頭、75頭となるはずです。

ところが、実際の兵庫県のクマ狩猟数、昨年度1頭、1昨年度4頭です。

兵庫県はどう説明されるのでしょうか。

全く持って、ミステリーです。

県は、狩猟再開に使う予算があるなら、クマたちが奥山に帰れるように、森の復元をしてやるべきでしょう。

森の復元は全くと言っていいほど進んでいません。

すでに、兵庫県も、岡山県も、平成30年度もクマ狩猟を継続すると発表しています。

なぜそうなるのか、理解できません。

兵庫県クマ狩猟反対に賛同してくださる方で、まだ署名をされていない方は、ぜひこの後も、ご協力ください。

日本熊森協会

「石川県クマ管理計画」のパブリックコメント締め切り近づく 3月13日まで

石川県では、現在第3期ツキノワグマ管理計画案のパブリックコメントを募集しています。

意見を提出できる方は、よろしくお願いします。

計画案の入手と、意見の提出方法は

をクリックしてください。

石川県の個体群管理について

石川県は個体群管理の名の元、全国で唯一、一年中、何の被害もないクマまで殺害し続けている県です。

クマ保護精神がゼロなのでしょうか。

まず春になると、事前個体数調整捕獲という名の春グマ猟が始まります。猟師たちは銃を持って秘境に入り込み、冬眠明けのクマを撃って遺体をもらいます。

その後は、個体数調整捕獲の名や緊急捕獲の名で、何の被害も出していないクマを市町村に割り当てた数だけ、罠で捕獲して殺して良いことになっています。石川県では今もクマノイが高く売れます。(1gが1万円)個体数調整捕獲されたクマの遺体は、誰のものになるのでしょうか。

そして、11月からは、狩猟期間となり、猟師たちが山の中にいるクマを撃ちます。

石川県の管理計画には、個体群管理の期間は、毎年5月1日から翌年の4月30日までとすると記述されています。

これって、1年中じゃんということです。

●被害を出していないクマまで殺す個体群管理は、残酷すぎるのでやめるべきです。

●一番大切な奥山のクマ生息地の自然環境がどうなっているかの記述が全くありません。

●クマと共存していくための被害防除対策が実際にはどれくらい進んでいるのかまったく書かれていません。

管理計画を読んでも、クマを殺す以外のことが、ほとんど何も見えてきませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――

(以下は、熊森本部スタッフによる意見例)

○全体を通して

クマの生息数が何頭に増加したとか、捕殺上限数は何頭とか、数の管理の話ばかりで、クマを殺さずに人間とクマが共存するための方策について全く考えられていないのはおかしい。

クマの生息数や分布域が増えたのではなく、クマが奥山に棲めなくなって人里まで出て来ていることも考えるべき。

○個体数調整捕獲について

全く無害なクマまでも捕殺してしまうような個体数調整捕獲をやめるべき。追い払いや電気柵などの被害防除によって対応できるものは殺処分すべきではない。

○ゾーニングについて

ゾーニングの作り方があまりにも機械的で人間中心すぎる。保護地域は、石川県の山林面積の10%ほどの面積しかなく狭すぎる。

これで、推定生息数1052頭のクマが養えるのだろうか。保護地域を、県内各地にもっと設置できるのではないか。

(石川県の全保護地域のブナ・ミズナラ林の面積は約2万2400ヘクタール。1頭当たり約22ヘクタールしかないことになる)

○具体的な被害防除対策がない

たとえ「排除地域」であっても、「クマが入ってきたら即殺す」という対応はおかしい。

クマは、臆病な動物であり常に人間の存在を恐れて警戒しながら生きている。クマが排除地域に出てきたら、その原因(生息地の環境劣化、クマの潜み場・侵入経路・誘因物があるなど)をさぐり、誘引物を取り除いたり、捕獲して山に放獣するなど、可能な限り殺さずに対応すべき。

山から川沿いの繁みを伝って市街地や宅地にクマが侵入してきたとみられる例が報告されているが、そのような場所では侵入経路の刈り払いを行うべき。

○錯誤捕獲は放獣すること

この案では「排除地域」に該当する場所でクマの錯誤捕獲が発生した場合、クマを殺処分することになっている。

石川県では最近、罠免許をもつ狩猟者が激増しており、シカ・イノシシ捕獲用の罠にクマが誤ってかかる錯誤捕獲が多発することが考えられる。

石川県は、クマの錯誤捕獲は発生していないと言っているが、今後のことも考えて錯誤捕獲予防対策と放獣義務を明記すべき。

○生息環境管理について

2000年代の「ナラ枯れ」猛威で、石川県では大量のミズナラの巨木が広範囲で枯れてしまった。

クマが冬ごもりに備えて大量に食するミズナラのドングリが、壊滅状態になっているはず。

計画では、クマの生息地である奥山の自然環境の変化についての考察がないのは問題。

〇なぜ里グマが増えたか

山の実りの異常なまでの大凶作年(2004年、2006年、2010年)に、冬ごもり前の食い込み用食料を求めて多くのクマが人里に出て来ては撃ち殺された。

母グマを殺された子グマたちは、どこにいればいいのかわからず、里に住みついた。

このような歴史的経緯を、しっかりと管理計画に書き残すべき。

クマのことは熊森に訊けの流れ! 東京新聞が秋田県クマ大量駆除問題について、森山会長を取材

くまもりは長年、ツキノワグマ研究第一人者宮沢正義先生(長野県在住)や、ヒグマ研究第一人者門崎允昭博士(札幌市在住)に指導していただきながら、徹底した現場主義で、会の全力を上げ、全国の熊とその生息地を調査してまいりました。

クマや森の問題、生息地再生活動については、「熊森に尋ねるとわかる」という流れが、やっと社会認知されてきました。ここまで来るには、実に26年間にわたるわたしたちの全人生をかけた知的で誠実いっぱいの取り組みがありました。感無量です。自然界のことは人間には永遠にわからないことでいっぱいですが、その中でも熊森のコメントは、クマだけではなく、奥山生態系全てにかかわるものであると自負しています。

以下、東京新聞1月18日記事

クリックしてから拡大してお読みください。

【続報】 東京都での親子グマ違法捕殺がテレビ等で報道されました

2月1日にお伝えした、東京都青梅市の親子グマの違法捕殺問題の続報です。

2016年11月、東京都青梅市で、猟友会員が、捕獲許可が1頭しか出ていないにもかかわらず、山で木に登り逃げていた3頭の親子グマを射殺しました。2頭の子グマを射殺したことは最近まで隠されていました。

熊森は、1月31日、クマを撃った猟友会員を鳥獣保護法違反で刑事告発するため青梅警察署に申し入れしました。

また、2月1日には、東京都知事宛に再発防止と絶滅危惧種である東京都のツキノワグマ保全強化の要望書を提出しました。

熊森の活動がいくつものメディアで報道されています。

親子グマの死を無駄にしないために、クマの生息地である奥山の自然林の復元と、クマと共存できる保護体制の構築ができるよう、関東での活動もこれまで以上に広げていきたいです。

たくさんの方にこの問題を知ってもらいたいので、ぜひこの記事を拡散してください。

【各社のニュースはこちらから見られます】

弁護士ドットコムニュース

https://www.bengo4.com/c_1009/c_22/c_21/n_7366/

TBSニュース

http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye3280091.htm

NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180201/0007388.html

産経新聞

http://www.sankei.com/smp/life/news/180201/lif1802010035-s1.html

くまもり本部2018年2月度> 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2018年2月の活動予定

<いきものの森活動>

2月16日(金)風倒木の処理(三田)

(毎月第3金曜日 他に活動が必要な場合は土日を中心に活動を実施します)

午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください

チェンソーを使えない方はのこぎりでご参加いただけます。

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

天候不順で中止になることがあります。

<環境教育例会(於:本部事務所)>

2月5日(月) (毎月第1月曜日)

- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>

2月1日、8日、15日、22日(毎週木曜日)

- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現地までの交通手段は本部にご相談ください。

<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>

2月25日(日)(毎月第4日曜)

参加費:1000円(交通費)

- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

自車参加も可能です。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。

いくらなんでも今年の冬は寒すぎる そこで「とよ」が考えた冬ごもりの新スタイル

- 2018-01-11 (木)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

2018年1月11日、高代寺を訪れた「とよ」見守り隊は、寝室をのぞいてびっくり。「とよ」が、わらの中にほぼ全身をうずめて、熟睡していたからです。

この時のとよの様子は、動画で見ていただけます。

→https://www.youtube.com/watch?v=TM_VPYoyMGk

呼吸数は1分間に10回でした。

こんな冬ごもりの仕方をはじめて見ました。

頭もお尻も、わらの中に完全に埋まっています。

人間だけではなく、今年の冬はクマにとっても寒いんですね。

朝日新聞1月8日トップ記事に、秋田県のクマ大量捕殺に対する日本熊森協会の警鐘文

秋田のクマのことは、朝日新聞のデジタル版に掲載されただけと思っていましたので、1月8日の1面トップ記事(大阪版)を見た時はびっくりしました。

朝日新聞さん、よくぞこの問題をトップで取り上げてくださいました。

デジタル版より新聞記事の内容の方が詳しいので、良ければみなさんもう一度お読みください。

クリックしていただく度に、文字が大きくなります。

食い込みができないまま冬籠りに入る、それは、クマたちにとって冬籠り中に死ぬことを意味します。

人間社会は、残して捨てるまで食料に満ち溢れているというのに、ただひたすら食料を求めて、怖くてたまらない人間の所に出て来たクマたちを全部撃ち殺す。

日本人は狂ってしまったのか。

なぜ食料を分かち合おうとしないのか。

悲しい気持ちでいっぱいになっていましたので、全国民の問題として取り上げてもらえて感激です。

生命の尊厳を忘れた環境省野生生物課のコメントが、一番狂っていると思いました。

このコメントを述べられた方は、何のために環境省がこの国に存在しているのか、わかっておられないのではないでしょうか。

他者への思いやりや共感が持てなければ、自然は守れないと思います。

秋田のクマ、推定生息数の6割捕殺 「前代未聞」懸念も

(以下、1月8日朝日新聞デジタルより)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13303856.html

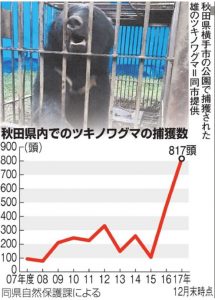

秋田県内で今年度、ツキノワグマの捕殺数が前年度の1・7倍に急増し、推定生息数の6割弱にあたる817頭に上っている。

自然保護団体が駆除の中止を求めているが、クマによる死傷者も2009年以降、最多の20人。住民の要請を受けて捕殺が増えているといい、県は人とクマの共存に頭を悩ませている。

ツキノワグマは、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで危急種に分類される。環境省によると、国内では九州で絶滅と考えられ、四国では絶滅の恐れがあるとされている。

「日本熊森(くまもり)協会」(本部・兵庫県、会員・約1万7千人)は昨年10月、「根絶殺害に近い」と、秋田県の佐竹敬久知事に有害駆除と冬の猟の中止を強く求める要望書を提出した。熊森協会の森山まり子会長は「前代未聞の数でむちゃくちゃ。共存に取り組むのではなく、見つけたら殺さなあかんという流れがあまりに残念です」。

秋田での捕殺数は全国で群を抜く。環境省のまとめによると、今年度は昨年10月末時点で全国で最も多く、昨年度も全国最多の476頭。この10年で唯一、2年続けて300頭以上を殺した。今年度は冬の猟も9年ぶりに解禁し、解禁の昨年11月15日から12月末までに26頭を捕殺した。

ただ、県によると、12月末までの捕獲数は817頭に上り、すべて殺された。このうち、767頭は住宅地や農地への出没による「有害駆除」。増加は、住民の要請に応えた結果という。県警などによると、目撃頭数(12月末まで)も過去最多の延べ1500頭余。クマによる死者が1人、重傷者が5人出ており、死傷者数は計20人に上る。例年は山に食べ物が少ない夏に出没が多いが、ドングリ類が凶作で、昨年は秋も目撃が多かった。県自然保護課は「人が襲われる事故も多く、生活圏の近くで目撃され、住民から求められれば、対応せざるをえない」という。

引用ここまで

熊森から

豊かな森が残っていさえすれば、動物たちも人間も生きられます。

クマたちは、秋田の山にもはやえさがないことを、身を賭して人間に訴えていると思います。

撃たれても撃たれても、冬ごもり前の食料を求めて出て来るクマたちの姿は、近い将来の私たち人間の姿かもしれません。

何十年後かに地球規模で大変な食糧難時代がやってくると言う予測がありますから。

佐竹知事を初め、秋田のみなさんはやさしい人でいっぱいですし、熊森は秋田県庁にもいろいろとお世話になっていますから、秋田県を責める気はありません。

ただ、殺人熊誕生、人喰い熊誕生と、センセーショナルに叫んでいるマスコミの寵児に、あまりにも踊らされていないでしょうか。

クマは秋田のみなさんが知っておられる通り、臆病でやさしい動物です。

棲み分けにより、この国で人間と共存が可能です。

地球温暖化による大規模なナラ枯れや昆虫の激減に加えて、昨年度は山の実りなしという異常な大凶作年でした。

外から見ていると、殺す以外の対策が何も見えなかった秋田県ですが、電気柵などの被害防除対策や、リンゴ園の落ちリンゴはクマにあげるなどの食料の分かち合いなど、殺さない対応はとれなかったのでしょうか。

秋田にも、殺さないでクマに対応した個人や集落がきっとあったと思います。秋田県行政ややメディアはそこを発掘してほしいと思います。

また、人身事故が起きないようにうまく対応したところも多いと思うので、そういう住民たちの知恵を出し合っていただきたいと思います。

最後に一番大切なことをお願いします。

クマたちを育んできた秋田の山が、今どうなってしまっているのか、私たちが調べきれていない秋田のクマ生息地の山の中の食料調査を早急にしてください。

このような調査は、一見、クマのためではありますが、結局は私たち人間のためでもあるのです。

日本熊森協会のことを知りたい方は、まず、この小冊子から!熊森誕生秘話「クマともりとひと」くまもりホームページで無料PDF公開開始

※拡散希望

日本熊森協会は、なぜ、どのようにして誕生したの?

日本熊森協会ってどんな団体なの?

熊森誕生秘話「クマともりとひと」(熊森小冊子63ページ100円)

2017年末までの販売実績51万部(発行2007年)

著者 日本熊森協会 会長 森山まり子

日本熊森協会のめざしていること、実際の活動などを、より多くの方に知ってもらうため、この度、日本熊森協会の誕生秘話をまとめた小冊子「クマともりとひと」を熊森協会ウェブサイトより無料で公開しました。(読了所要時間約20分)

「この本は、どうしてこれほど人を感動させるのでしょうか」と問われた森山会長は、「100%、真実を書いたからだと思います」と答えられました。

ふりがながふってあるので、小学生にも読めます。

是非、多くの方に読んでいただきたいです!

熊森協会ウェブサイトはこちら

「クマともりとひと」PDFはこちら

「愛は、言葉ではなく、行動である。」

この本を読んで、自分も日本の森や動物を守るために何か寄与したいと思われた方は、ご連絡ください。

ぜひいっしょに声をあげましょう!

・熊森会員になる、

・ボランティア活動に参加する、

・勉強会や集会に参加する、

・行政に声を届ける、

・寄付をするなど、

・・・・

あなたにもできることがきっとあります。

読後感想もお寄せください。

尚、これまで通り1冊100円での紙媒体での販売も続けています。

結婚式での引き出物から学校(中・高・大)での環境学習用教科書としてなど、今も注文が絶えません。

世界的な環境考古学者である安田喜憲先生も、「教科書に載せて、全国民必読にすべき」と、絶賛されています。

12月28日 3頭はいつ冬ごもりにはいるのか 太郎・花子・とよ

和歌山経済新聞によると、和歌山城公園の動物園園長であるツキノワグマのベニーが、日中最高気温8度の12月28日、冬籠りに入りました。

以下は、くまもりのクマたちの近況です。

太郎と花子(和歌山県生石高原)

愛知県の会員から、持って遊べるようにと、どっしりとした真新しいアカシアの丸太がプレゼントされました。

12月24日、お世話隊が、その丸太の上に、ノイバラの赤い実が付いたクリスマスのきれいな手作りリースを飾ってあげました。

さかんに匂いをかいでいる太郎

太郎は飾りには関心がなかったようで、すぐにリースをバラバラにしてしまいました。

和歌山県生まれの太郎は、冬ごもりをしません。

クヌギ、アベマキのドングリを食べます。

大好きな食べ物は、殻つきピーナツとクルミです。

花子は、最後の食い込みでしょうか、12月末というのに、まだドングリを食べ続けています。どうも、今年の秋に与えたドングリの量が足りなかったようです。

アカシアの丸太の周りの殻は、花子が食べたドングリの殻です。

花子はクヌギやアベマキはもちろん、マテバシイ、シリブカガシ、アラカシなど、常緑のドングリでも喜んで食べます。

クリスマスリースの横で、洋ナシをほおばる花子

長野生まれの花子は、そろそろ冬ごもりに入ると思われます。

しかし、冬ごもり中でも、お世話隊が行くと起きて来て餌を食べますから、完全な冬ごもりではありませんね。

神奈川県から餌を送り続けて下さっている方がおられます。

飼育者である山田さん一家、和歌山県・南大阪地区・京都府・兵庫県のお世話してくださった会員の皆さん、今年も2頭のお世話を、ほんとうにありがとうございました。

とよ(大阪府高代寺)

とよの獣舎にも、アカシアの丸太が運ばれてきました。

クリスマスのきれいな手作りリースも飾られました。

副住職さんの話では、とよはクリスマスごろからほとんど運動場に出てこなくなったということです。

冬籠りが近いようです。とよは、春まで寝ます。

去年までは常同行動をしていたので体が熱かったのか、真冬でも何度もプールに入っていました。

しかし、もう常同行動をしなくなったからか、今年の冬はプールに入りません。プールの水がとてもきれいです。

水飲み場の水は、凍っています。とよは、プールの水を時々飲んでいるそうです。

12月28日、お世話に行くと、とよは寝室に籠ったままで出てきませんでした。

寝室の小さな穴からのぞくと、寝ています。

名前を呼ぶと、頭を少し上げてこちらを見ました。

目と目が合いましたが、またすぐに寝てしまいました。

とよが一瞬、頭をあげてこちらを見た・・・

何と、寝室の引き出し型餌箱が糞尿でいっぱいになっていました。

もう、水や食べ物はいらない。運動場に出るのはおっくう。餌箱をトイレにしてしまおうと思ったのでしょうか。

ステンレスの餌箱なのですが・・・とよ、考えたね。

寝室の中は、眠りやすいように、藁が整えられて,真ん中に大きな穴が開けられていました。

寝床はとてもきれいで、糞尿は一切ありません。

この日は、最低気温マイナス0度、最高気温8℃でした。

寝室の扉を静かに閉めて、獣舎をみんなでお掃除しました。

掃除後、寝室の戸をあけてやると、とよはゆっくりと出てきました。

そして、大きなあくびをしたのです。

その長い舌に、みんなびっくり。

アリやハチを食べるためだよ

お世話隊のみなさんをはじめ、多くのみなさんのおかげで、今年も、3頭のクマたちは元気に暮らしました。

大きな愛情でクマたちを包んでくださったみなさん、ほんとうにありがとうございました。

生き物たちの幸せを思い生き物たちを大事にする方は、ご自身の人生もきっと幸多いものになるはずです。

とよの獣舎にも、手作りのお正月飾りがかけられました。

毎日とよを見て下さっている住職さん、副住職さんには、感謝でいっぱいです。

12月31日、高代寺では除夜の鐘をつきます。

夜 11:30ぐらいに、くまもりも除夜の鐘をつかせてもらいに行こうと思っています。

お時間のある方は来られませんか。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ