ホーム > _奥山保全再生

カテゴリー「_奥山保全再生」の記事一覧

【埼玉県飯能市】このまま、メガソーラーのために森林破壊を許していいの? 工事を止めるため、もう一度、声を上げませんか!

【速報】クマ止め林をつくろう!

凶作年にクマたちが集落に出ないように、

えさ場づくりをめざして植樹会を開きました

10月18日 兵庫県宍粟市 原観光りんご園の裏山

ナラ枯れと山の実りの大凶作でクマをはじめとする野生動物にとって深刻な食料危機が現実になっている中、山から食料を求めて下りてくるクマたちのえさ場となるように、日本熊森協会は18日、兵庫県宍粟市波賀町原の原観光りんご園裏山でクマのえさ場づくり植樹会を開きました。兵庫県の奥地では、昔は、山すそにクリやカキを植えている地域が多く、奥山の実りの凶作年に、クマがクリやカキを食べに来て、植えた木々によってクマが集落に下りるのを止めていたそうです。

線路の枕木の利用や拡大造林のために伐られてしまった「クマ止め林」をもう一度、復活させたいと考えています。

兵庫県内だけでなく、大阪府や滋賀県在住の会員や非会員など15人とスタッフ4人が参加。原観光りんご園で約5年前まで専務理事を務めておられた幸福重信さん(83歳)に選んでいただいたカキ10本、クリ6本、ヤマボウシ2本を植えました。

幸福さんは、専務理事ご在任当時に苦労して育てたリンゴ約1万個を山から下りてきたクマたちに食べられてしまった体験を参加者に話されました。

「被害を知って腹は立ったけれど、よくよく考えてみると山に食料がないから生きるために下りて来たことが分かった。人間だけが良かったらいいのではなく原因は人間の側にあるのだ、人間が反省しないと、と思って共生の森づくりを熊森さんたちと始めました」と幸福さんはこれまでのいきさつを紹介。現場の裏山での植樹の取り組みなどを振り返りました。

幸福さんは「今年はあのころと同じように、山にえさがないひどい状態。あの当時から数えてちょうど今年は15年。クマたちと共生できる森をつくるために、いっしょに頑張りましょう」と呼びかけました。

幸福さんは続いて樹高約1メートルほどの苗木を手にとり、土を掘って水を入れ、土で固まった根を手でほぐしながら植え付けていく方法を身ぶり手ぶりを交えて解説しました。幸福さんの指導を受けながら、親子連れの参加者が植え付けにチャレンジ。植え終わると満足そうな笑顔を見せていました。

最後に、シカなどが侵入して食べられてしまう被害を防ぐためネットを外側に貼る作業をしました。

この日植えられた木は3年ほどで実をつけます。幸福さんは「皆さん自身の手で植えた木をぜひまた見に来てください」と呼びかけていました。奥山に実りが少ない状況は、当面は続くと思いますので、今後、液果やすぐエサになるものを補植していきたいと考えています。

小学1年の娘を連れて、初めて熊森の野外活動に参加した兵庫県の女性は「植えることの大切さや森林の意味についてとてもよく分かる説明で、参加して実際に植えることができて良かったと思います。必ずまた植えた木を見に来たいし、活動にも親子で参加します」と目を輝かせて感想を話していました。

山にエサがないクマたちが集落に降りて来ないようにするには、当面のえさ場が必要です。本部や支部を中心に、全国でこのような活動を広めていきたいです。

「令和元年、市区町村における森林環境譲与税1年目の使途計画」を調査してみて思うこと

2019年に成立した「森林環境税・譲与税法」の付帯決議には、この税は「放置人工林の天然林化」とそのための体制づくりにも使えるという条項が入りました!

熊森のロビー活動の成果です。(既報)

熊森は、この付帯決議が効果を発するよう、まず、全国市区町村議会に「放置人工林の天然林化」に取り組んでいただきたいという請願書を送りました。次に、室谷悠子会長以下本部スタッフや各支部長以下支部員らが直接訪問または電話をかけるなどして、これはと思う市区町村の首長、議員、担当職員に精力的にお願いして回りました。(これまでの活動は、当協会ブログのキーワードに「森林環境譲与税」を入れて検索ください)

また、会員や大学生アルバイトにも手伝ってもらって、これまで数百に上る全国市区町村の使途計画調査を行いました。(大変なエネルギーを要しました!)

群馬県、東京都、静岡県、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、石川県、埼玉県は、全市区町村の聞き取りを終えました。

結果、残念ながら、人工林の広葉樹林化に使おうと考えている町は、まだ例外的なわずかさでした。

日本では奥山荒廃報道がなされないため、森からの湧き水の激減や、生息地を失った野生動物たちの悲鳴に気づいていない行政マンがほとんどで、危機感がないのかもしれません。

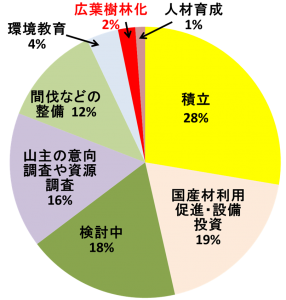

以下の円グラフは、使途計画調査の結果です。

<令和元年、市区町村に於ける森林環境譲与税の使途計画>

都府県別の円グラフも作成済みです。せっかくの調査結果ですから、マスコミの皆さんにもデータを活用していただきたいです。

注:森林環境譲与税の使途報告は、1年後に、全国市町村によって公表されます。

熊森から

(1)税の「人口」配分比率に見直しが必要

森林がない又は少ししかない都市部であっても、人口が極端に多いと多額の税が配分されます。その結果、森林整備に使うことと限定されているこの税の使い道が思い浮かばないなど、ありがた迷惑に思っている担当部署もありました。

また、反対に、荒廃した森林は多いが人口が少ないために税の配分が少なくなっている郡部では、この程度の税額では思い切った森林整備に取り組めない。むしろ従来県が徴収してきた森林税の方がけた違いに大きく、今後も林業整備費用はこちらに頼りたいという声もありました。

現在、森林環境譲与税は、50%が「私有林人工林面積」、20%が「林業就業者数」、30%が「人口」の比率によって配分されています。

至急、税の配分比率を再検討すべきであると思います。

(2)都市配分税を、水源の森となる郡部の市町村に回す

当面は、都市部に過剰に配分された今回の森林環境譲与税を、その都市の水源の森がある川上の郡部市町村の森林保全に一定量回すことを、熊森は提案しています。

(3)いまだに森林整備=林業整備という認識の市町村

熊本県の代々の林業家であった平野虎丸くまもり顧問は、森林保全と林業整備を完全に分離しないかぎり、日本の森は再生しないし守れないと主張されています。

これまで我が国における森林整備予算は、林業だけに使われてきたと言っても過言ではありません。(経済第一、人間至上、自然生態系無視、森林で暮らす生物無視)

今回の調査で、いまだ多くの市町村が、森林整備予算=林業整備という発想から抜け出せていないことがわかりました。

平野顧問は、そもそも、業というのは、農業、漁業、工業、商業、全て民間がやることであり、どこの省庁に、業に取り組んでいるところがあるというのか。民間の林業者のためにも、国土保全のためにも、林野庁は、林業から撤退して、本来の行政としての仕事だけに取り組むべきとも強く訴えておられます。

結構多くの市区町村担当職員から、都道府県や林野庁の使途説明会に、「人工林の広葉樹林化」の使途などなかったという声がありました。しかし、林野庁に問い合わせると、きちんと説明したということです。今後、都道府県や林野庁には、この税が広葉樹林化にも使えることを印象付ける積極的な説明をお願いしたいです。

より多くの市区町村が、森林環境譲与税を林業だけではなく人工林の広葉樹林化にも使ってくださるように、熊森は今後も粘り強く全国市区町村にアタックしていきます。

みなさんもぜひ、お住いの市区町村長さんや担当職員に声を届けてください!

<スギ・ヒノキ人工林の広葉樹林化に取り組もうと思われるみなさんへ>

広葉樹林に戻すにはコツがあります。長年取り組んできた熊森がノウハウを全てお伝えしますので、お知りになりたい方は、当協会までご連絡ください。

森造り先進市事例紹介

(2020年3月30日発行くまもり通信102号特集より)

林野庁「森林・林業白書」の目標とする森林の状態を見て絶望です 熊森の見解を知りたいです

(以下、会員からの手紙)林野庁の「森林・林業白書」を読んでみました。「森林・林業基本計画」における森林の有する多面的機能の発揮に関する目標を見て、国が今後、天然林をますます減らそうとしていることを知り、絶望的になりました。これでは日本の野生動物たちは生き残れません。熊森の見解を教えてください。

・

以下の表は、令和元年林野庁「「森林・林業白書」から

<林野庁の回答>

奥山原生林に手を入れることは今後もうありません。今残されている奥山天然林は、今後も手つかずで保全します。

天然生林というのは、原生林だけではなく、放置された里山や竹林も含まれます。要するに人の手が入っていないということです。

この表が示しているのは、放置されて密生している里山を、昔のような野生動物との緩衝帯になるように間伐したり、広がり過ぎた竹林を伐採するなどして、里山整備を行っていきますという意味です。その結果、すっきりした広葉樹林が誕生します。人の手が入って様々な年代の木が育っていれば、全て育成複層林です。

複層林というと、一般的には、林業用に年代の違うスギやヒノキを植林した人工林のことと思われますが、このような広葉樹だけの里山の育成複層林もあるわけです。

・

この計画で今後、我が国の広葉樹林面積が今より減ることはありません。

荒れた里山に人の手が入るんだな、育成単層林(スギやヒノキだけの一斉植林)がどんと減って、年代が違うスギ・ヒノキの複層林や針広混交林、または広葉樹の複層林を増やそうとしているのだなと読み取ってください。

熊森から

熊森もかつて、この資料を見たとき、ぎょっとして林野庁に説明を求めました。

お役所言葉は、一般国民には本当にわかりづらいです。「森林・林業白書」の中に、将来の森林想像図が出てきますが、その絵は林業が前面に出ており、将来もスギやヒノキの人工林でいっぱいです。

熊森としては、説明と絵が一致していないとして、林野庁に改善を求めているところです。

熊本県在住の平野虎丸氏(熊森顧問82歳)もずっと指摘してこられたように、森林保全と林業は全く別物なのです。戦後、林野庁が林業に乗り出したことで、森林保全作業と林業整備作業をごちゃまぜにしてしまった。これが、わかりにくさの原因です。森林整備と言いながら、実際に林野庁がやっているのは林業整備であることがほとんどです。きちんと分離して書くべきです。

ちなみに、平野氏は、林野庁は一刻も早く林業から撤退すべきであり、日本の森や野生動物を守るためには、他の省庁のように行政機能一本に戻るべきであると主張されています。

3月23日 室谷悠子会長が香美市法光院晶一市長と面談 絶滅寸前四国ツキノワグマ生息地復元を!

室谷悠子会長をはじめ熊森本部・愛媛県支部スタッフら5名は、3月23日、高知県香美市役所で法光院(ほうこういん)晶一市長と面談し、森林環境譲与税を活用しながら放置人工林の広葉樹林化を進めてほしいとの要望書を手渡しました。

室谷会長が、法光院市長に要望書を提出

この日、室谷会長は、法光院市長に、徳島県境に接する高知県香美市の四ッ足峠付近にある熊森トラスト地(22ヘクタール)でくまもりが進めている広葉樹林化について、

「今後クマなどの大型野生動物が食料として利用できるような実のなる樹を植栽していきます。森林環境譲与税を活用して、豊かな水源の森を復元し、絶滅危惧種である四国のツキノワグマが今後も生息できる環境を取り戻していきたいです」

と、現場の写真や午前中にスタッフらと現地に登り視察してきた山の様子も交えながら、詳しく説明しました。

トラスト地では、昨年11月に、第一弾として40m四方のくりぬき小面積皆伐を実施しています。

2019.11.21に小面積皆伐した熊森トラスト地のヒノキ人工林 2020.3.23撮影

法光院市長はとても真剣に聞いてくださり、

「山は本来、経済林でもありますが、林業で活用していない山奥に放置されている人工林は自然林に戻すようめざしたいですね。日本熊森協会さんが所有するトラスト地は、自然林に戻すべき場所だと思います」

と、森林環境譲与税を使っての広葉樹林化に前向きの姿勢を示してくださいました。

前向き姿勢の法光院市長

みんなで記念撮影

地元の市長さんが、森林環境譲与税を人工林の広葉樹林化に使うことにご理解があるというのは、とてもありがたいことです。

今後、香美市と熊森がいっそう協力していけると感じました。

熊森の話を一生懸命聞いてくださった法光院市長と、市長と熊森本部をつないでくださった四国熊森会員のみなさんに、熊森本部は心から感謝しています。

3月21日22日、四国のクマたちの餌場づくりに向け、石立山トラスト地までの山道補修(第二弾)

2020年3月21日、22日

本来ならば、この日、絶滅寸前の四国のクマたちの餌場づくりに向けて、石立山の保護林に隣接する熊森トラスト地のヒノキ人工林の群状間伐第2弾を行う予定でした。

すでに、地元から10名ものボランティアさんが名乗りを上げてくださっており、大いに作業がはかどるだろうと期待していたところです。

しかし、新型コロナウイルス感染防止のためもあって、残念ながら計画を延期せざるをえませんでした。

一刻も早くクマたちのえさ場を再生してやりたいと願っていたので、とても残念でした。

仕方なく、熊森本部スタッフ4名と愛媛県支部スタッフ2名、那賀町地域おこし協力隊の方の計7名で、今後作業に参加してくださるボランティアの方々の安全も考えて、徳島県側から熊森トラスト地までの山道の補修を行うことにしました。

山道は、昨年11月にも補修したのですが、再び崩壊していた場所もありました。

今回の山道補修は、人工林皆伐跡地の急斜面です。

倒木や丸太を使って橋をかけました。

大人5人ががりで、6m程の丸太(1本200kg程)を7本~8本運びました。

熊森本部から参加した大学生アルバイト2名も、すごくがんばってくれました。

橋を架けるといっても、足の置き場がない急斜面ですから、大変危険です。皆、必死でした。

大変でしたが、2時間かかって橋を架けることが出来ました。

歩きにくい場所は、クワで道を拡張していきました。

これには、愛媛県支部員2名ががんばってくれました。

新型コロナが落ち着いたら、しっかり行程を組んで、群状皆伐地をどんどん作っていきます。

また、皮むき間伐や実のなる木の植樹も、どんどん進めていきたいです。

<参加スタッフの感想>

スタッフM:拡大造林政策の失敗を垣間見る

山を登るみんなの速さが速いのと、四国の山の傾斜の激しさに驚きました。

やっと辿り着いたトラスト地には、前回の作業で伐倒されたヒノキ材がありました。

良く乾いてすごくいい材になっているように見えました。

こんないい材なのに、山奥過ぎて運び出せないというジレンマ。

こんな標高の高いところにまで人工林を造ってしまった拡大造林の失敗を、垣間見たような気がしました。

運び出せないのであれば、その場で使う。この材で、山仕事に必要な道具を保管する山小屋を作ってみたいなあ…とほのかに考えています。

スタッフF(大学生):四ッ足堂周辺のゴミ回収

昨年11月と合わせて、今回、2度目の参加です。

前回、僕が参加して直した山道は、全く崩れていませんでした。直した甲斐がありました。

道中、ミツマタの群生地があって、黄色い花が満開でした。とてもきれいでした。

今回は道の修繕以外に、四ッ足堂周辺のゴミ回収も行いました。約60年前くらいと思われる古いゴミが多くありました。長い間、四ツ足峠の旧街道が放置されていたことがわかります。

峠道はスギ、ヒノキの針葉樹に囲まれていて暗かったですが、群状皆伐されたトラスト地は地面まで日が当たっていてとても明るかったです。

山を下りてから、地元の熊森会員さんを訪れたりしました。

どれもこれも、貴重な体験でした。

スタッフK(大学生):砂漠のような四国山地

四国は温暖で多雨な気候だと思っていましたが、人工林がいっぱいで、中に入ると、下草がなく礫がゴロゴロしていて、砂漠のような感じがしました。

このままにしていると、どんどん四国の山が崩れていくと感じました。

放置人工林の保水力のなさは一目瞭然です。

今回、道直しをした場所は、60ヘクタールもの広大な人工林を16年前に皆伐した跡地(注:この山は、熊森のトラスト地ではない。山林所有者には林道補修の了解を得ている)です。

生えている植物は、シカの食べないアセビやミツマタぐらいで、植生回復は全く進んでおらず、所々で林道が崩壊していました。

(本部から)今回、人工林の伐倒はできませんでしたが、熊森徳島県支部を作ろうという動きが出てきました。

こんな折なので、徳島県会員が集まったりはできないのですが、どうやって支部を作っていけばいいかなと考えているところです。

3月12日 室谷会長らが兵庫県宍粟市の福元晶三市長と白谷敏明元市長をそれぞれ訪問

赤松正雄顧問(元衆議院議員)のお力添えで、熊森の室谷悠子会長、水見職員、地元の熊森会員計3名は、赤松顧問と共に、宍粟市の福元晶三現市長と白谷 敏明元市長(現:播州山崎花菖蒲園理事長)にお会いすることができました。

宍粟市(しそうし)の森林率は、9割です。

人工林率は73%にも達しており、その9割が放置されているそうです。

市としては、放置人工林対策に市を挙げて取り組もうとしているということでした。

令和元年の森林環境譲与税で、森林所有者の意向調査を行ったそうです。

すでに6割の森林所有者の意向調査を完了したと言われていました。

2017年に宍粟市一宮町で開校した林業大学校の第一期生が今春卒業です。

宍粟市は卒業生を職員に採用するなど、若い力に期待されていました。

宍粟市の紅葉祭りは今年4年目となります。

福元市長は、森林共生モデル都市としての自覚を強く意識されているようでした。

広葉樹林が水源の森づくりに欠かせないことや、広葉樹林を人工林に変えてしまったことで、瀬戸内海の栄養不足が起きていることなど、山に関して熊森と共通する思いが多々ありました。

福元市長や森林担当職員との語らい

福元市長に要望書を提出した室谷熊森会長

白谷元市長は、菖蒲園でのシカ害にとても頭を悩まされていました。

柵を張っても、人が見ていないとすぐにシカが入ってしまうのだそうです。

柵の高さを3mにまで上げると、さすがにシカも入って来ないようになったということでした。

白谷元市長との語らい

奥山生態系保全活動に取り組む熊森は、これまで宍粟市波賀町原地区と15年間にわたり、人工林の広葉樹林化やクマたちのえさ場づくりに取り組んできました。

今後は、宍粟市とも協力して活動を広げていけるのではないかと期待します。

赤松顧問、このような機会を作っていただき、本当にありがとうございました!

3月6日 豊岡市のくまもり植樹地、今年初めての手入れ

今年、初めて、豊岡市の植樹地の手入れに出かけました。

雪が極端に少なかった今年の冬、

苗木がなだれ落ちる雪で倒れることは少なかったのですが、

シカには食われやすくなりました。

一番広い鹿防除柵の入り口の杭が倒れていました。

あーあ、もちろん、シカが侵入していました…。

苗木がシカに食べられてしまった形跡がちらりほらり。

シカが空腹を満たせたのだから、よかったじゃないか。

これが自然なのだと言う声も。

柵が倒れていた

狭い鹿防除柵の中には、意外とシカが入っていませんでした。

クワや桜の大苗は、しっかりと根付いているようでした。

鹿よけ網の張り直し

帰路、道路脇の樹上にクマだなを発見しました!

車を飛び出して確認すると、登るときについた爪痕、降りるときについた爪痕、両方の痕跡がはっきりと残っていました。

枝には、クマが枝を折るときにかんだ歯形がくっきりと残っていました

スタッフが爪痕にあわせて出来るところまで登ってみました。

クマが辿り着いた先の半分にも及びません…

クリの木にできた熊だな

クマをまねて、木に登ろうとしてみたのですが・・・

クマが上るときについた爪痕

クマの身体能力のすごさには驚きます。

去年度、兵庫県は推定生息数830頭のクマに対して、春から611頭のクマ捕殺許可を出し、

2376基ものクマ捕獲罠をかけ、罠にかかったクマ117頭すべてを有害として問答無用で殺処分しました。

ほとんどの行政は、クマ、シカ、、サル、イノシシ等の数を減らすことに躍起です。

野生動物を、害獣としてしか見ていないからだと思います。

数さえ減らせば被害も減るだろうと、安易に考えているのです。

一定数残しておけば共存なのではないと、何回説明しても彼らにはわからないようです。

ある猟師が、2019年の兵庫県クマ大量捕殺で、ほとんど豊岡市でクマを見かけなくなってしまったと言っていました。

このクマだなを作ったクマが、罠にかかることなく無事に生き延びていてくれたらいいのになあと、思わず願ってしまいました。

10月27日 ナショナル・トラストに成功した滋賀県北部トチノキ巨木群観察会

今も、クマが棲める森に感激~2019.10.27~

業者に買われて伐採されそうになっていた滋賀県長浜市の奥山に、人知れず存在するトチノキ巨木群数十本。

「びわ湖源流の森林文化を守る会」は、地元のみなさんと力を合わせて、これらの巨木群を2年半に亘る裁判とナショナル・トラストによって未来永劫に守り抜きました。もちろん日本熊森協会も、精一杯協力しました。

この日は嬉しいお披露目観察会です。

兵庫勢は、巨木もさることながら、クマたちが安定して棲んでいる森だということで、どんな森か1回見ておきたいと思い参加しました。

嘉田由紀子元滋賀県知事(現参議院議員・熊森顧問)やトチノキ裁判で弁護士として巨木所有者の代理人も務めた日本熊森協会の室谷悠子会長、村上滋賀県支部長ら支部員、守る会の共同代表の野間直彦滋賀県立大学准教授、岡田直紀京都大学准教授、ナショナル・トラストを成功させるために寄付してくださった方々など30名がJR木ノ本駅に集まりました。遠く埼玉県から来られた方もおられました。

チャーターされた定員いっぱいのバスに乗って奥山に向け出発です。

車中、守る会の代表である小松さんの挨拶、室谷悠子会長から裁判の経緯、嘉田参議院議員からは保全に成功するまでの裏話・・・どれも大変興味深かったです。自然を守るために本気で闘った滋賀県のメンバーをすごい人たちだと改めて思いました。お話を聞いているうちに、もうここからはバスが入れないという地点に来ました。この後は、ひたすら歩きです。

それにしても、滋賀県のこんな山奥にまで、スギがびっしり植えられて放置されているのには驚きました。

戦後、拡大造林政策が始まったころ、ある研究者が、スギの人工林は自然林より水源涵養能力が高いという論文を発表したため、それを信じてみんなで競って滋賀県民はスギを植えたんですと嘉田さんに教えてもらいました。いつの世でも、間違ったことを発表する学者の罪は本当に大きい。

奥に入っていくと、20年前の兵庫県の森とそっくりのなつかしい豊かな自然林が目の前に現れました。

「滋賀県には、まだこんな森が残っていたんですか!」

「これはすごい!まさに、クマの楽園だ」

私たち兵庫県からの参加者は、目を見張りました。

しかし、滋賀県でもこんな森が残っているのは、北部だけで、高島市の奥山などは、もう下層植生も昆虫も消えてしまっているということです。

一見豊かに見えるこの森も、実は、冬籠り前のクマたちのドングリの餌となるミズナラが、ナラ枯れでほぼ全て枯れてしまっているそうです。足元には、ミズナラの稚樹が何本か芽生えていましたが、育つのかどうかはわかりません。

まだ少しですが、ここにもシカが入り始めているということで、少しシカ糞がありました。この森が今後どうなっていくのか不安ですが、とにかくこの日は皆で今もクマの棲める森を楽しませてもらうことにしました。

今年は、ブナ・ミズナラが凶作ですが、何とこの森にはオニグルミの木が何本かあるのです。よかった、クマたちの食べ物がまだ残っていたのです。クマ棚がしっかりとできていました。

オニグルミの木の下には、クマにボキボキに折られた太い枝が大量に落ちていました。さすがにオニグルミの木も危機感を感じたのでしょう。折られることを免れた樹上の枝には、まるで春のように黄緑色の若葉があちこちから芽吹いていました。

草原もところどころにあって、様々な草花が咲いていました。ここは雪が3メートル積もるという豪雪地帯だそうです。草原のあるところは、雪崩が毎年起きる場所です。宮澤正義先生が、いつも、クマが季節ごとの食料を得るためには、森があるだけではダメで、川はもちろん、草原や湿地や様々な地形が必要であるとよく語っておられたのを思い出しました。まさにこの森は、そのような場所がすべてそろった自然の森です。

広葉樹林の森の保水力は、さすがにすごいです。

途中何度か川を渡りました。水量が多く、手を引いてもらわなければ渡れない場所も何か所かありました。

昼食後も、まだ歩くのですかと言いたくなるほど奥に進んでいきました。そしてついに到着。トチノキの巨木です。

何百年生きた巨木には、何とも言えない迫力と神々しさがあります。

斜め上にあるのは、ケンポナシの巨木です。これも、ナショナル・トラストした巨木のうちの1本です。

急斜面でしたが、室谷会長がさっさと登って行きました。大きな洞があって、木の下にはクマの糞があったそうです。

やはり、この奥山の森には、今もクマが棲んでいます。

ここには、まだまだ私たち自然保護団体が守った巨木があと数十本あるようですが、2本見るだけで大変でした。

残りの巨木群は、山岳系の人でないといけないような場所にあるようで、指でどのあたりかだけ教えてもらいました。

この日、ずいぶん歩きましたが、疲れよりも満足感でいっぱいでした。

クマの棲める本物の森を堪能しました。

下見もしっかりして完璧にお世話くださったスタッフのみなさんに心から感謝申し上げます。

私有林なのに、特別に私たちに入山許可を出してくださった山主のみなさんたちにも感謝です。(完)

愛知県支部 大村秀章愛知県知事を表敬訪問

先月、発足したばかりの愛知県支部ですが、平子恵美支部長を先頭に、豊かな森を守る流れを愛知県でもつくろうと活発に動いています。

10月25日、支部立ち上げのご挨拶に愛知県知事の大村秀章知事を表敬訪問しました。

愛知県支部では、今後も、応援してくださる方の輪を広げながら、実践活動も含め、様々な活動をしていきたいと計画しています。

愛知県のみなさん、ぜひ、愛知県支部の活動にご参加ください。

【今後の活動】

11月23日(土)映画「大きな家~タイマグラの森の子どもたち~」

名古屋市 イーブルなごや 13時~

名古屋市 今池ガスビル 7階 14時~

| 大村知事とお会いして

10月25日、大村知事に表敬訪問をさせていただきました。

愛知県支部長 平子恵美 |

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ