ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

秋田県庁自然保護課 クマが増えたのではない 算出法が変わっただけ クマ生息推定数4400頭

以下、秋田魁新報2月26日より抜粋

以下、秋田魁新報2月26日より抜粋

秋田のクマ、最多4400頭「駆除強化」へ苦慮の方針転換

秋田県内にツキノワグマが中間値4400頭(2800~6000頭)生息しているという推定値を県が26日、公表した。3年連続で急増し、1000頭前後で推移して

いた2016年までに比べると4倍余りという水準だ。

いた2016年までに比べると4倍余りという水準だ。

しかし、この間にクマの実際の数が急に増えたというわけではない。どういうことなのか。

県が毎年発表している推定生息数は最近5年、次のように推移した。

2016年 1015頭

2017年 1429頭

2018年 2300頭

2019年 3700頭

2020年 4400頭

2017年以降に生息数急増

2016年までは1000頭前後で推移してきたのに、2017年以降に推定生息数が急増したことになる。

県は毎年、県内での推定生息数を算出しており、ことしの数値は2月26日に秋田県庁で開かれた県環境審議会自然環境部会で報告された。

会議で配布した資料には「本県の推定生息数は、環境省のガイドラインで示されている安定存続個体群の水準を満たしており、また、4400頭は全国的にも高水準にある」「近年、住宅地周辺での人身被害や出没等が急激に増加しており、個体数も増加傾向にある」と記されている。

“半数捕殺”でも出没止まらず

大きな転機が2016年春にあった。県北部の山中でタケノコ採りの男女計4人がクマに襲われて亡くなるという凄惨な事故の続発だ。この年、人里周辺にまで現れるクマが急激に増え、目撃数と有害駆除数はともに過去最多を記録。数字の上では、その時点での推定生息数の半数近くを捕殺したことになった。

だが、それでもクマの出没はやまず、推定生息数が実態と大きくずれているのではないかという見方が広がった。苦慮した県行政は、生息数を算出する方法を大きく変えた。

それ以前の算出法は、猟友会員らが春に山へ入り、実際に目撃したクマの数や足跡やふんなどのデータを集め、それを頼りに推定するというものだった。一方、新たに取り入れた手法は、赤外線センサーつきカメラを山中のあちこちに仕掛けてクマを自動撮影し、得られた映像から胸の三日月模様などを頼りに個体を識別し、統計学的分析を加えてはじき出すというもの。

データが毎年積み上がるにつれ、それを基に算出される数字は急増していった。 動物保護と被害防止のはざまで 26日の会議では、人間の生活環境近くへの出没を繰り返すクマにどう対処するかについての新たな方針も示された。

「毎年、捕獲するクマの上限頭数を設定していたが、毎年の捕獲数は、推定繁殖数を下回っており、結果として個体数の増加に歯止めがかかっていない状況にある。そのため、今後の方針としては人身被害の防止を最優先に、当面の間、個体数が減少に転じるように繁殖数を上回る捕獲数を設定する」(担当者)。

人身被害を防ぐため生息数の減少を目指し、毎年新たに産まれると想定される数よりも多くのクマを駆除していこうというものだ。

野生動物の保護と人身被害の防止。両者のバランスの間をどう取っていくのか、模索が続く。

以下、2月27日朝日新聞から抜粋

秋田県はこれまで、環境省のガイドラインに基づき、生息数の12%(120頭)を捕獲頭数の上限に設定してきた。

一方で県内のクマの推定繁殖数は、毎年23%ずつ生息数が増える計算となっている。このため、ガイドライン通りの従来の捕獲ペースでは「個体数の増加に歯止めがかからない」と判断し、推定繁殖数を上回る捕獲に向けてかじを切る。

熊森から

こんなの本当に大の大人が考えることなのか。真に受けて報道する方も報道する方だ。こんなまやかし、小学生でもわかることだ。熊森としては、頭が変になりそうです。

秋田県はずっと長い間、ツキノワグマの生息推定数が1000頭でした。猟師が山に入ってみて、見かけるクマの数や痕跡に変化はありませんでした。

環境省の指導は、年12%以上は殺すなですから、秋田県としては、120頭以上は殺さないように気を付けていたと思います。

しかし、平成28年に、476頭も殺してしまいました。クマによる死者4名という特別な事件があったものの、行政としては捕殺に歯止めをかけられなかったわけで、批判されるべきだと思います。秋田県のクマは絶滅に向かうのかと思いきや、平成29年にはなんと793頭もまたまた駆除してしまったのです。

秋田県としては、もう環境省に申し開きができない事態です。しかし、この時、どうもおかしいぞ。1000頭以上いたのではないかということになってきたと思います。

そこで、たくさんの自動撮影カメラを山中に設置して、推定数の数え方を変えたのです。秋田県の担当者も、クマが増えたのではなく、数え方が変わっただけといっています。秋田のクマが1000頭でなくてラッキーでした。クマ数はこれまで猟師が数えてずっと増減がなかったのですから、もし今年度の推定数4400頭が正しいのなら、昔から4400頭だったのだと思います。その中で120頭以上殺さないように気を付けてきたら、ずっと安定していたのですから、毎年23%ずつ生息数が増えるなどあり得ないことです。

推定繁殖数を上回る捕獲に向けてかじを切るとはどういうことでしょうか。

4400頭×0.23=1012頭、今後は毎年1012頭ずつ殺していくと言うことなのでしょうか。あまりのばかばかしさに熊森はついていけません。

人身事故はあってはならないことです。クマが山からどんどん出て来るのも困ります。しかし、それとクマ数は関係ありません。環境省が、クマは800頭いたら安定個体群だと言ってるので、秋田はクマ数を800頭にしたらいいと思う人がいたらそれもまちがいです。

生息推定数は神のみが知る数ですが、もし秋田にクマが6000頭いたとしても、豊かな森を造ってくれているのですから、現状維持に務めるべきなのです。人身事故を減らすためには、山から出て来るクマ数が増えないようにしたり、クマとの対応法を啓蒙したりする必要があります。最近、山からクマが出て来るようになったのは、秋田の奥山でクマが棲めなくなるような異変が起きているのかもしれません。

秋田県庁に問い合わせると、秋田の奥山を調査している研究者は、秋田県には一人もいないのだそうです。早急に秋田大学などに依頼して調べてもらうべきだと思います。

最後にもう一度言いたい。生息推定数が4400頭になったことと、クマを大量捕殺していくように舵を切ることは、何の関係もない話です。小学生でもわかることです。4400頭がどこまで真実に近いのかということすら、誰にもわかりません。1000頭ではなかったようだとは、今となっては思いますが。

再度書いておきますが、秋田県庁担当者に電話をすると、クマが増えたのではなく、算出法が変わっただけですという回答でした。それならそれで、マスコミの駆除強化という言葉を訂正指導すべきだし、大量捕殺に走らないようしっかりとブレーキをかけていっていただきたいと思います。熊森は今後も秋田県を注視していきます。(完)

群馬県クマ捕殺数過去最多368頭 上毛新聞に熊森群馬県川嵜支部長のコメントが掲載される

以下、2月23日上毛新聞から抜粋

群馬県内のクマ捕殺数過去最多の368頭 目撃数1000件超

群馬県内で昨年4~12月に市街地に迫るなどして捕殺されたツキノワグマは368頭(速報値)で、年度途中でありながら統計が残る2006年度以降で最多となったことが22日までに、県のまとめで分かった。

群馬県内のクマ捕殺数

餌となる木の実類が凶作で、食料を求めて人里に出没しているためとみられる。県などが耕作地に農作物や果実を残さないよう呼び掛ける一方、環境保護団体は「将来的には森林環境の保全が不可欠」と指摘している。

(中略)

県はクマの被害を減らすため、耕作地に餌となる農作物や果実を残さないよう呼び掛けている。山に入る際は複数人で行動し、鈴やラジオなど音が出るものを携帯するほか、クマに近づかず、刺激しないでほしいとしている。

クマの保護や山林保全に取り組む日本熊森協会県支部の川崎実支部長(80)=高崎市片岡町=は「山に食べ物が不足しており、野生動物が飢餓状態になっている」と説明する。状況を打開しようと同団体は10年ほど前から、ドングリを拾い山林にまいている。

川崎支部長は「やみくもにクマを駆除するのではなく、広葉樹を増やすなど生息域である山林の環境保全にも努めるべきだ」としている。

熊森から

多様な声を拾うことは大切です。川嵜支部長のコメントを掲載してくださった上毛新聞に感謝し、敬意を表します。

近年、これだけ多くのクマが(実は他の動物たちも)山から出て来るようになったのですから、山が動物たちを養えないまでに大劣化してきていることに気付いてほしいです。しかし、日本中どこの行政も、出てきた動物たちを殺すことと、動物たちにえさを与えないようにすることに躍起です。なぜ大元である山の異変に気づかれないのでしょうか。

余りにも人間至上社会に慣れきってしまって、他生物に共感する心を失ってしまっているのでしょうか。

南魚沼親子グマに、手製水飲み用器の寄贈あり

昨年12月9日に新潟県南魚沼市の二日町にある診療所萌気園の縁の下で冬ごもりに入ろうとしていた親子グマが捕獲されて、約3か月になります。現在、親子グマは熊森が提供した、ヒグマ移送用の檻の中に保管されています。3頭とも元気です。

母グマは人を見ると、今もものすごい形相で鉄格子に体当たりして威嚇してきます。せっかく檻に入れておいた水飲み用ステンレスバケツはひっくり返されたままで、使用不可になってしまっています。

移送中の事故を避けるために、この檻には水飲み用器を出し入れする入り口が備わっていません。しかも、鉄格子の間隔は4センチしかなく、これまで、親子グマに水を供給することに苦労してきました。

この度、兵庫県でステンレス製品を作っておられる会社の社長Kさんが、この親子グマのためにステンレス製の水飲み用器を作ってくださり、2月15日に新潟県までご夫妻でご持参くださいました。

今回の水飲み用器は、檻外に設置するものですが、檻中にいるクマたちが、その長い舌でたっぷりと安全に水が飲めるよう工夫されています。

寄贈された水飲み用器

さっそく水飲み用器に水を満タンに入れセット。次の日、見に行かれたら水位が5センチも下がっていたそうです。親子グマは思う存分水を飲んだと思われます。これで、毎日、新鮮な水を与えることができるようになりました。

水飲み用器がセットされた移送用檻 檻の奥に親子グマが見える

(Kさんご夫妻へ)いつもいつも本当にクマたちのためにご尽力いただき、ありがとうございます。心からお礼申し上げます。

気づこう!個体数推定に毎年無駄な予算 近畿北部・東中国ツキノワグマ広域協議会の公開を求む

兵庫県森林動物研究センターと兵庫県は、隣接する京都府・大阪府・鳥取県・岡山県の行政担当者に呼び掛けて、2018年秋に「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」(以下、広域協議会)を立ち上げました。

しかし、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県に問い合わせてみたところ、この広域協議会は、開催日時、開催場所、当日配布資料等を全て非公開、傍聴もできないというまるで県民の知る権利をことごとく否定した会です。情報公開を命とする民主主義の否定でもあります。

会議予算として400万円が計上されています。県民には当然何をしようとしているのか知る権利があるはずです。

兵庫県森林動物研究センターや兵庫県はこれまで、兵庫県森林動物研究センターの研究部長で兵庫県立大学教授でもある横山真弓博士の知的財産を守るため等、様々な理由を付けて、公費で調べているにもかかわらずクマ情報を非公開ときました。しかし、熊森が知りたいのは、捕殺されたクマの胃内容などの基礎データであり、知的財産にあたるようなことがらなどでは全くありません。今回の広域協議会にしても、非公開など許されていいはずがありません。

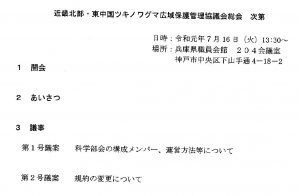

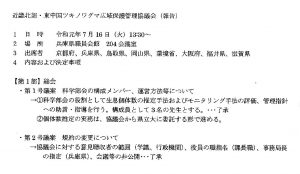

熊森はこの度、兵庫県を通さず2019年7月16日開催「広域協議会」の資料の一部を入手することができました。

<2019年7月16日開催「広域協議会」について>

参加者は、兵庫県森林動物研究センター研究員らと兵庫県行政9名、京都府行政3名、鳥取県行政2名、岡山県行政1名、オブザーバーとして、近畿環境省、大阪府、福井県、滋賀県から各1名が参加です。兵庫県森林動物研究センターと兵庫県が中心となって招集したことは、出席者数からも推測できます。

以下は、入手した資料の一部です。

(1)式次第

(2)協議会の事業目的

①近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理指針(仮称)に関する業務。

②会員が行うツキノワグマのモニタリング項目の統一と地域個体群単位の個体数推定の実施。

(3)規約改正部分 下線部分が、今回新たに入った規約

(4)報告文

要するに、「広域協議会」がやろうとしていることは、毎年のツキノワグマの個体数推定事業であり、この事業を兵庫県立大学の先生が独占することのようです。

ツキノワグマの生息数の推定計算など何回やってみたところで、クマにとっても、獣害に悲鳴を上げる地元の人たちにとっても、実は何のメリットもないと私たちは考えます。それにしても、どうしてここまで隠す必要があるのでしょうか。

兵庫県森林動物研究センターの元研究員にツキノワグマの個体数推定計算をしてもらったある県によると、元研究員は、山に入って生息地の調査をすることもなく、県が提出した目撃数や殺処分数などの数字資料をもとに、コンピューターで計算してクマの生息数を推定したとのことです。委託料金として何百万円かが支払われました。

これまでツキノワグマの個体数推定をWMOなどの民間会社に頼んでいた他府県は、今後は民間会社と兵庫県立大学の二か所に予算を組み、同じ事業をお願いすることになるということでした。個体数推定のために二重払いをすることになり、税金の無駄遣いです。

先に発足した「西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協議会(広島県・島根県・山口県)」をまねてか、この日の「広域協議会」でも科学部会を立ち上げ、3名の委員が科学部会委員に任命されたということです。

兵庫県庁に3名の委員名を尋ねたところ、これまた非公開とされました。

広域協議会立ち上げの話が出て以来、熊森は、兵庫県のツキノワグマについて23年間も生息現場の調査をし続けてきた私たちをぜひ科学部会の委員に入れてほしいと申し出ていました。しかし、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県から、完全に無視されました。市民団体の締め出しです。

はっきり言って、ツキノワグマと私たち人間が共存したり、地元の獣害を軽減したりするためには、毎年の個体数推定計算など不要なのです。

個体数推定→大量殺害ではなく、奥山の広葉樹林化による生息地の復元・再生や、獣害に悲鳴を上げる地元の被害対策、クマを寄せ付けない集落づくりにこそ予算を付けるべきなのです。

クマだけに限ったことではなく他の野生動物たちにも言えることですが、毎年個体数推定を業者に委託し、その推定計算費用を払い(現実問題としてクマの頭数を数えることは不可能なため、一部のサンプルを取って計算する)、どこまで本当か誰にもわからない推定数に基づいて、個体数調整と称して、過剰分の捕殺を業者に委託、そして、また、業者に費用を支払う。これはまさに毎年毎年得られる個体数調整利権ではないでしょうか。

さらに言えば、兵庫県と兵庫県森林動物研究センターは、ツキノワグマの個体数推定の過程についても、全てを公開してはおらず、これも問題です。

これまで統計学の専門家が、兵庫県森林動物研究センターの個体数推定結果はどうも腑に落ちないので、先輩研究者としてどのようにして計算したのか意見交換をしてみたいと何度も申し入れられました。しかし、兵庫県森林動物研究センターの若い研究者たちは、これを拒否し続けています。科学者としてはおかしな姿勢だと思います。

第3者が検証できないものは、科学ではありません。

そもそも、野生動物の個体数推定が必要になったのは、1999年に日本の全自然保護団体が反対する中、「鳥獣保護法改正案」が国会を通ってしまった時からです。この法案は、それまでの狩猟や有害駆除名目の殺処分の他に、新たに個体数調整名目の殺処分を日本の野生動物に導入しようとしたものです。人間が勝手に考えた適正頭数を超えているとみなされると、何の被害も出していない個体であっても、殺して良いことになります。

この法案成立を強力に推し進めたのは、教え子たちに毎年の仕事を作ってやりたいと願う大学の動物学の教授たちでした。その目論見は達成されたようですが、教え子たちが本当に取り組まなければならないのは、毎年の個体数推定などではないはずです。

野生動物の生息数を人間が思う数に低減(=殺害)する個体数調整(=ワイルドライフマネジメント)など、所詮、神様ではない人間にできるものではありません。自然界への無知と傲慢、冒涜です。

「鳥獣保護法改正案」が成立して以来、我が国の野生動物対応は倫理性を失い、捕殺一辺倒の残虐な道をたどり始めました。

ワイルドライフマネジメントの一番の犠牲者は、ゲームのようにして毎年大量に殺されていく野生動物たちです。

シカやイノシシは、大量に殺してもまたすぐ元の数に戻るようですが、野生動物社会は秩序を失い大混乱に陥っていくと考えられます。数字ばかり見ているようでは野生動物対応を誤ります。

我が国は、このまま永遠に野生動物の大量殺害国家であり続けるのでしょうか。

この20年間に殺処分された野生動物たちの数はまさに膨大です。

今こそ、野生鳥獣対策は、祖先の知恵にならって、個体数調整ではなく、棲み分け共存に方向転換すべきです。殺さない解決法が一番優れているのです。

私たち国民は、何よりも大切な生息地復元や被害防除に使われるべき多額の税金が、「個体数の推定」と「個体数調整のための大量捕殺」である個体数調整利権に使われてしまっていることに気づき、憤りを表明しなければなりません。

残念ながら、これまで兵庫県庁の記者クラブは、熊森の記者会見を認めないばかりか、形式的に認めても一行の記事にもせず、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県の非公開姿勢を支えてきました。対案や異論を抹殺してきた兵庫県庁記者クラブの姿勢にも大きな問題を感じます。

自然界のことは、私たち熊森が優秀な研究者たちと長年現場で調べに調べてきたにもかかわらず、わからないことでいっぱいです。自然とはそういうものです。お互いに謙虚になり、全てオープンにして議論ができるようにしないと、本当に必要な政策など生まれません。

熊森は広域協議会の全面公開を求めます。(完)

梅と備長炭の町 和歌山県みなべ町森林組合主催の環境シンポジウムで室谷会長と吉川代表が講演

クマやニホンミツバチも棲める豊かな森再生をめざそう

2020年1月18日(土)、みなべ・田辺の梅システムとして、世界農業遺産の認定を受けている和歌山県みなべ町のみなべ川森林組合主催の環境シンポジウムに呼ばれ、日本熊森協会の室谷会長とBee Forest Club の吉川浩代表が講演しました。

世界農業遺産は、伝統的な農業とそれに関わる技術、文化、景観、それを取り巻く生物多様性の保全を目的に、国連食糧農業機関(FAO)が認定するものです。みなべ町の主力産業の梅と高い評価を受けてきた紀州備長炭(ウバメガシの炭)を、多様性のある豊かな森と一緒に守っていきたいという、みなべ川森林組合のみなさんの思いのこもった企画です。

熊森は、クマから、Bee Forest Clubはニホンミツバチから始まりました。ともに日本の森林環境の危機と豊かな森の再生の必要性を訴えています。

クマの異変もニホンミツバチの異変も、私たち人間に森の危機を知らせてくれているという共通点があります。豊かな森の象徴であるB&B(Bear&Bee)のタッグでの今回のシンポジウム開催を企画されたのは、熊森会員でもあるみなべ町の真造賢二(しんぞう・けんじ)町議と、ビーフォレストクラブの会員でもある森林組合の松本さんです。

室谷会長は、日本の森が放置人工林により荒廃している現状を伝えました。

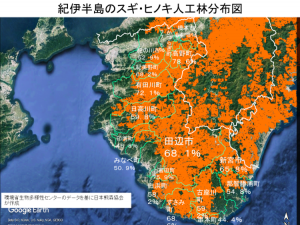

和歌山県の人工林率は61%、紀伊山地全体で6割を超えています。もちろん動物たちは暮らしづらく、紀伊半島のツキノワグマは四国の次に絶滅してしまう可能性が高いとされています。

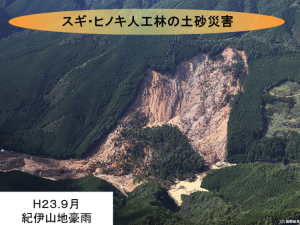

荒廃した人工林は、平成23年(2011年)の台風12号による紀伊山地豪雨の際に大災害をもたらしました。生きものの棲めない森は、人の生命や財産も奪います。

2019年成立した森林環境譲与税などを使って、放置人工林を広葉樹林に再生し、みなべ地域のみなさんが大切に育んできた梅や備長炭を守ってほしいと話しました。

次に、Bee Forest Clubの吉川代表は、花の受粉を助けるニホンミツバチに代表される昆虫たちにより、森がつくられていること、ニホンミツバチが増えていくには、生物の多様性が保たれた森が必要であることを話されました。

ニホンミツバチやクマに象徴される豊かな森を背景に、世界農業遺産であるみなべ・田辺の梅システムを、自然と一体となったシステムとして作りあげることが、付加価値を生み、これからの農業のモデルとして発信できるはずだと話されました。

最後にあいさつされたみなべ川森林組合の田中昭彦組合長も、今年の異常な暖冬が農業に与えるダメージを心配されながら、世界規模で環境問題がクローズアップされてきている中、私たちも何か行動しなければならないと力強く語られました。

みなべ川森林組合のみなさんは、今後、熊森協会と放置人工林の広葉樹林化を進めていきたいと強く願っておられました。また、森を育てるニホンミツバチの巣箱も、さっそく森に設置しようということになりました。

ただ、この地域では昨年、皆さんが大切に育てて来られたニホンミツバチが、一斉に大量死するという深刻な事態が初めて発生しており、何が起きたのか、どうしたらいいのかなどの深刻な不安も生まれています。

実は、みなべ町は、日本熊森協会の活動が生まれるきっかけとなった重要な町なのです。1992年1月に、現在の和歌山県みなべ町清川村で、やせてガリガリのツキノワグマが山から出てきて捕殺されました。この新聞記事を見て、熊森の前身である兵庫県尼崎市の中学生たちが、クマの絶滅を止めようと動き出したという経緯があります。

みなべ町で、ニホンミツバチやクマをシンボルに豊かな森再生の動きが始まろうとしていることに、何か運命的なものを感じます。ご尽力いただいてるみなさんに、心から感謝いたします。

みなべ町のみなさん、ビーフォレストクラブのみなさんと一緒に、熊森も豊かな森再生を進めていきたいです。

日高日報と紀伊民報の記者さんは非常に真剣に最後までシンポジウムに耳を傾けておられました。ありがとうございました。

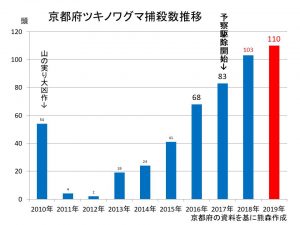

兵庫県に同調か 京都府行政が無害グマを大量殺処分 9月末クマ捕殺数過去最多110頭

3年前から近畿地方では、兵庫県以外に京都府でも、前代未聞、クマを大量に捕殺しています。

そのバックには、調査委託した業者からの、京都府におけるクマの推定生息数が激増しているという報告があります。(熊森はかれらの推定数計算方法に、根本的な疑問を持っています。広域を隠れて動くクマの生息数など、人間にわかるものではありません。しかし、数字化されると科学的だと誤解して信じる人が増えるので困ったものです)

京都府としてはこの報告書を信じ、農作物などに被害を出したクマを捕殺するこれまでの有害捕殺に代わって、平成29年から「被害未然防止捕獲」という名の大量捕殺法を導入しています。

更にクマ数を減らそうと、京都府は絶滅寸前種として平成14年から禁止してきたクマ狩猟を再開する方向にまで進んでいます。

どうして京都府は兵庫県とまるで同じ道を歩んで行くのでしょうか。

先に捕獲強化体制を敷いた兵庫県の影響を受け、同調しているのでしょうか。兵庫県が音頭を取って、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県の2府3県で、2018年からツキノワグマについて広域連携をということで、「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」を立ち上げました(2018年10月30日設立総会、於:兵庫県県民会館亀の間、担当課:兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課)。

以下は、日本学術会議のHPに掲載されている兵庫県森林動物研究センターの横山真弓研究員の「兵庫県における野生動物管理の体制」という資料です。「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会による個体群管理への取り組み」が紹介されています。

この図を見ると、横山研究員が、兵庫県の鳥獣対策を周りの府県に広げていこうとしている同調圧力を感じます。

この協議会で広域での個体数推定や被害対策等を定めた「広域保護管理指針」を取りまとめ、平成33年度に各府県が策定する次期ツキノワグマ保護(又は管理)計画に反映させる予定だそうです。

尚、この協議会は、私たちの税金で運営されているにもかかわらず、設立総会も今後の協議会も、マスコミの傍聴は認めるが、日本熊森協会の傍聴は認めないという回答が兵庫県庁担当部署からなされています。27年間クマ問題を研究し、クマとの共存のために実践活動を推進してきた当協会を排除するとは、どういうことでしょうか。

長年にわたるクマ研究団体として、熊森はこの協議会の科学部会委員就任を希望しましたが、兵庫県に拒否されました。野生動物保全に関わる重要な政策決定が密室で行われる形になってしまっているのは大問題です。熊森は学術論文を出していない博士号を持っていない。よって参加できないとこれまで兵庫県に言われてきました。しかし、日本に今もクマが残っているのは、研究者が活躍したからではなく、人々のクマへの共感であり、殺生を避ける文化です。

一方、西中国山地3県の科学部会は、ツキノワグマの本来の生息地は劣化し続けており、目撃数や捕獲数が増えたものの、これはドーナツ化現象であり、ツキノワグマ推定生息数の総数は微減でクマは危機的状況にあると発表しており、熊森協会と見解が一致しています。

真実はひとつのはずですが、府県行政がどの研究者の見解を採用するかによって、クマ対応は正反対となります。

今回の京都府新聞記事「増えるツキノワグマ1400頭」を見ると、京都府は生息数が増加しているという兵庫県森林動物研究センター研究者と同じ結論を採用したことになります。

しかし、京都府の山を長年見てきた熊森協会としては、ミズナラのドングリや昆虫などの重要な食料を失った京都府のツキノワグマが何故激増できるのか、万一激増しているのなら何を食べているのか、全くのミステリーで腑に落ちないことが多々あります。もし、人間が大量に山に放置している有害捕殺後のシカの死肉を食べて増えてるのであれば、責任を問われるのは人間の方です。

10月17日、室谷会長ら熊森本部3名、熊森京都府支部3名、長年熊森を指導してくださって京都府在住の研究者の総勢7名で、担当部署である京都府農村振興課(注:京都府では今年から、クマは農村振興課?!が担当することになった)を訪ねました。ありがたいことに、新聞記者が同席してくださいました。

どこの行政もそうですが、行政担当者はふつう3年ごとに部署が変わるため、「春からこの部署に来ました」などと、新任が担当することが多くあります。自然界のことはわからないことが多すぎるため、3年間の担当期間では行政担当者はとても研究者に物言えるような見識までは持てません。結果、良くわからないので、委託した研究者の結論を信じるしかないというのが、現状のようです。

春の時点で、銃によるクマ捕殺許可証を多発し、罠に誤捕獲されたクマを大量殺処分していた京都府

担当者との話で、以下のような京都府のクマ捕殺体制の問題点が明らかになりました。

1、人間活動により荒廃した奥山生息地が、放置されたままである。スギやヒノキの放置人工林の自然林化に取り組むべきである。(共存に一番大切な生息地保障がなされていない)

2、まだクマが出ていない4月の段階で、すでに捕獲者(猟師)に、銃によるクマ駆除許可を大量に出している。集落や田畑から200m以内に設置された、シカ・イノシシを捕獲するための無数の米糠誘引剤入りの箱罠・くくり罠の常設罠にクマをおびき寄せている。かかったからとして、何の被害も出していない誤捕獲グマをすべて殺処分している。(倫理観の欠如)

3、京都府はクマ保護計画という名の計画を作成している。しかし、中身は保護の観点が抜け落ちた完全な管理計画であり、「被害未然防止捕獲」という名目で、実態としては個体数調整捕殺をどんどん行っている。(中身と実態が真逆の行政言葉はおかしい)

4、これだけ多くのクマを駆除しているにもかかわらず、奥山の本来のクマ生息地で、ナラ枯れをはじめ、シカの食害や地球温暖化による下層植生の衰退が進み、奥山にクマが生息できる環境がもはやないことを把握していない。(業者や猟師に丸投げ対応になっていないか)

5、人間に被害を与えられるはずもない赤ちゃんグマまで、母子ともに殺処分している。(3つグマ獲るなは、猟師でさえ守ってきた掟です)

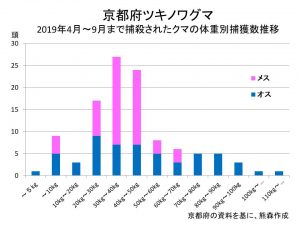

京都府 2019年9月末までの捕殺グマの体重別頭数(熊森がグラフ化)

(クリックで大きくなります)

特に、1に関しては箱罠だけではなく、無数に設置されたくくり罠に間違ってかかってしまったクマまで、全頭殺処分されており、兵庫県同様の最悪の無差別捕殺といえます。

これらの捕殺実態は、これまた兵庫県同様、京都府民に全く知らされておらず、同席した熊森京都府支部会員たちも、大きなショックを受けていました。

このような人としての倫理観が欠如した残虐極まりない乱獲をやめさせるためには、多くの人達がこの事実を知り、声を挙げるしかありません。

【北海道標茶町】家畜被害が沈静するも、いまだに捕獲罠が設置され、無実のヒグマが捕殺されていく

今夏、北海道標茶町の牧場で、ヒグマが乳牛を襲う事件が相次ぎました。

どうしてこのような事件が発生したのでしょうか。

事件を起こしたヒグマはまだ捕獲されておらず、今もなお、捕獲罠が設置されたままです。

北海道では捕獲されたヒグマの放獣体制がいまだに皆無のため、これまでこの罠に誤ってかかってしまった無関係のヒグマが5頭も捕殺されています。

このことを問題視した熊森本部が、標茶町の担当者に電話で問い合わせました。

〈以下、担当者とのやり取り〉

熊森:今年、8月から9月にかけて、ヒグマによる乳牛被害のニュースを見ました。現在も被害は続いているんですか?

標茶町担当者:8月から発生し、9月18日を最後に被害は止まりました。

熊森:具体的にどんな被害があったんですか?ヒグマが乳牛を襲って食べたのですか、それとも圧死ですか。

標茶町担当者:今回、放牧中にヒグマに襲われて死亡したと思われる乳牛は12頭です。死因は、ヒグマにはたかれたり引っかかれたりしたことで首の頸動脈や脇を損傷して失血死したものがほとんどです。確実にヒグマが食べたと思われる乳牛は1頭です。発見されたときその乳牛はかなり腐敗が進んでいましたから、ヒグマに襲われて死んだのではなく、何らかの原因で病死して腐敗していた乳牛をヒグマが食べに来た可能性もあります。

また、一命はとりとめましたが、ヒグマに前足ではたかれたのか、ヒグマの爪痕がついてケガを負った乳牛や、その爪痕から感染症を引き起こしてしまった乳牛も13頭います。(ということは25頭もの乳牛がヒグマの被害に遭ったわけだ)

熊森:今回のヒグマは、何のために乳牛を襲ったのでしょうか?食べるためではないようですね。

標茶町担当者:詳しい原因は分かりません。猟友会の方のお話では、手負いグマなのではないかという推測もあります。真相はわかりません。

熊森:今回これらの乳牛を襲ったヒグマは特定されているんですか?

標茶町担当者:はい、体重300㎏近い1頭のオスの大きなヒグマだと思われます。

今回の被害があった牧場には、肉球の足幅18cmという大きなクマの痕跡がありました。標茶町は町域の中央を釧路川が縦断していますが、この川の西と東でヒグマによる乳牛被害が立て続けに発生した訳です。被害にあった乳牛の傷跡が同じことと、牧野の周囲に張り巡らされた鉄線の先に付いていた体毛のDNA鑑定結果からも、川の西・東とも事件を起こしたのは同じクマであることがわかりました。実際、被害現場付近に自動撮影カメラを設置したところ、大きなヒグマが撮影されました。

熊森:町のHPに、クマの家畜被害があった場所をプロットした地図が出てきますが、その現場に罠をかけているんですか?

標茶町担当者:はい、家畜被害があったその現場に罠をかけています。現在も5基設置してます。

熊森:そのヒグマは罠に捕獲されたんですか?

標茶町担当者:これまで、5頭のクマを捕獲しましたが、事件にかかわったクマはまだ捕獲されていません。

熊森:誤捕獲された5頭のクマはその後どうなりましたか?

標茶町担当者:すべて、殺処分しました。

熊森:それは、むちゃくちゃですよ。事件に関与していないクマだと知りながら殺処分ですか。山に返してあげるべきじゃないですか。問題を引き起こしたクマがかかるまで、罠を設置し無関係のヒグマを獲り続けるんですか?

標茶町担当者:はい。来年も、同じ事件が起きるかもしれませんので。

熊森:北海道のクマ管理計画を読まれましたか?原則はクマを殺さないでクマ対策を行うことになっていますよ。どうしても捕殺が必要な場合は問題グマのみ確実に捕殺すべきで、標茶町のやり方は、北海道のクマ管理計画に反して、乱獲になっていると思います。事件に関与していないクマが捕獲された場合、放獣してやれませんか。

標茶町担当者:海外と違って、北海道にはヒグマの放獣体制がないのでむずかしいです。今後もこうした被害が発生してはなりません。

熊森:捕獲罠を設置して問題グマがかかるまで無実のヒグマを何頭も捕り続けるのですか?それはもはや共存とは言えません。ヒグマが牧野に入ってきた侵入経路を探して、電気柵などでそこを通れないようにしておくことが必要です。人間側が知能を使って被害防除を考えないと、罠設置だけでは問題は解決しないですよ。電気柵は設置されていますか?

標茶町担当者:していません。

熊森:ぜひ、柵を設置してください。このような事件が今後起きないようにするには、まず被害防除です。9月に標茶での事態がおさまってから、近隣の自治体で同様の被害が発生していませんか?また、標茶の周辺自治体で、このDNAをもったヒグマが捕殺されていませんか。

標茶町担当者:今回の事件は道内でも非常に珍しいケースのようで、他の自治体では起きていません。隣接の釧路市、厚岸町、鶴居村、弟子屈町には、このヒグマの情報をお知らせして捕獲があったら連絡してもらう体制をとっています。今のところ、その特徴を持ったヒグマの捕獲はないようです。

熊森:中標津町や、別海町ではどうですか?

標茶町担当者:隣の根室振興局になりますので聞いてません。

熊森:ヒグマはそれぐらい移動するので、その地域にも聞いておいた方がいいと思います。

標茶町担当者:たしかに確認したほうがいいですね。聞いてみます。

熊森:昨年、羅臼の方で飼い犬がクマにやられて死亡する事件が相次ぎましたが、その時のクマが屈斜路・阿寒の山々を伝って標茶に入ってきた可能性もあります。

標茶町担当者:じつは、羅臼町の担当の方が、今回の乳牛被害のニュースを見られて電話してこられたんです。羅臼でも同様の問題が昨年あったと。その時のクマではないか?と。その時のヒグマはうちの町で出ているヒグマよりもっと小さいクマだということで、話を聞く限り別グマです。(羅臼町の件は、飼い犬がヒグマに食べられる瞬間を家主が見ておられたので、ヒグマの特徴が把握できたそうです)。羅臼でも、そのヒグマの捕獲にはまだ至っていないそうす。

熊森:ぜひ、周辺自治体のみなさんで連絡を取りあっていっていただきたいです。ただ、今設置されている罠は、今被害が落ち着いているのですから、蓋を閉めるか誘因物を除去していただきたいです。別のクマを引き寄せますし、無実の無害グマを次々と獲って殺処分していくのは問題です。

標茶町担当者:また内部で話して、相談します。

〈熊森から〉

標茶町担当者様におかれましては、お忙しい中、当方からの電話に丁寧に対応していただき、誠にありがとうございました。

罠閉めをだいぶんお願いしたのですが、今年は雪が降るまでこのまま罠を設置するそうです。

これだけの被害があると、酪農家のみなさんの怒りは相当強いと推察します。しかし、罠にかかったクマが事件と無関係なクマであるとわかっていながら全て殺処分というのは、生態系保全上、倫理上、教育上、大変問題です。誤捕獲グマは、車の中からロープを引いて罠の扉を開けるなど、放獣時にけが人が出ないように細心の注意を払って放獣すべきでしょう。みなさんはどう思われますか。賛同していただける方は、6頭目の無実のヒグマが殺処分される前に、声を標茶町に届けてください。

【連絡先】

標茶町農林課 住所:〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2

TEL: 015-485-2111 FAX:015-485-4111

お問合せリンク:https://town.shibecha.hokkaido.jp/contact/index.html

10月27日 ナショナル・トラストに成功した滋賀県北部トチノキ巨木群観察会

今も、クマが棲める森に感激~2019.10.27~

業者に買われて伐採されそうになっていた滋賀県長浜市の奥山に、人知れず存在するトチノキ巨木群数十本。

「びわ湖源流の森林文化を守る会」は、地元のみなさんと力を合わせて、これらの巨木群を2年半に亘る裁判とナショナル・トラストによって未来永劫に守り抜きました。もちろん日本熊森協会も、精一杯協力しました。

この日は嬉しいお披露目観察会です。

兵庫勢は、巨木もさることながら、クマたちが安定して棲んでいる森だということで、どんな森か1回見ておきたいと思い参加しました。

嘉田由紀子元滋賀県知事(現参議院議員・熊森顧問)やトチノキ裁判で弁護士として巨木所有者の代理人も務めた日本熊森協会の室谷悠子会長、村上滋賀県支部長ら支部員、守る会の共同代表の野間直彦滋賀県立大学准教授、岡田直紀京都大学准教授、ナショナル・トラストを成功させるために寄付してくださった方々など30名がJR木ノ本駅に集まりました。遠く埼玉県から来られた方もおられました。

チャーターされた定員いっぱいのバスに乗って奥山に向け出発です。

車中、守る会の代表である小松さんの挨拶、室谷悠子会長から裁判の経緯、嘉田参議院議員からは保全に成功するまでの裏話・・・どれも大変興味深かったです。自然を守るために本気で闘った滋賀県のメンバーをすごい人たちだと改めて思いました。お話を聞いているうちに、もうここからはバスが入れないという地点に来ました。この後は、ひたすら歩きです。

それにしても、滋賀県のこんな山奥にまで、スギがびっしり植えられて放置されているのには驚きました。

戦後、拡大造林政策が始まったころ、ある研究者が、スギの人工林は自然林より水源涵養能力が高いという論文を発表したため、それを信じてみんなで競って滋賀県民はスギを植えたんですと嘉田さんに教えてもらいました。いつの世でも、間違ったことを発表する学者の罪は本当に大きい。

奥に入っていくと、20年前の兵庫県の森とそっくりのなつかしい豊かな自然林が目の前に現れました。

「滋賀県には、まだこんな森が残っていたんですか!」

「これはすごい!まさに、クマの楽園だ」

私たち兵庫県からの参加者は、目を見張りました。

しかし、滋賀県でもこんな森が残っているのは、北部だけで、高島市の奥山などは、もう下層植生も昆虫も消えてしまっているということです。

一見豊かに見えるこの森も、実は、冬籠り前のクマたちのドングリの餌となるミズナラが、ナラ枯れでほぼ全て枯れてしまっているそうです。足元には、ミズナラの稚樹が何本か芽生えていましたが、育つのかどうかはわかりません。

まだ少しですが、ここにもシカが入り始めているということで、少しシカ糞がありました。この森が今後どうなっていくのか不安ですが、とにかくこの日は皆で今もクマの棲める森を楽しませてもらうことにしました。

今年は、ブナ・ミズナラが凶作ですが、何とこの森にはオニグルミの木が何本かあるのです。よかった、クマたちの食べ物がまだ残っていたのです。クマ棚がしっかりとできていました。

オニグルミの木の下には、クマにボキボキに折られた太い枝が大量に落ちていました。さすがにオニグルミの木も危機感を感じたのでしょう。折られることを免れた樹上の枝には、まるで春のように黄緑色の若葉があちこちから芽吹いていました。

草原もところどころにあって、様々な草花が咲いていました。ここは雪が3メートル積もるという豪雪地帯だそうです。草原のあるところは、雪崩が毎年起きる場所です。宮澤正義先生が、いつも、クマが季節ごとの食料を得るためには、森があるだけではダメで、川はもちろん、草原や湿地や様々な地形が必要であるとよく語っておられたのを思い出しました。まさにこの森は、そのような場所がすべてそろった自然の森です。

広葉樹林の森の保水力は、さすがにすごいです。

途中何度か川を渡りました。水量が多く、手を引いてもらわなければ渡れない場所も何か所かありました。

昼食後も、まだ歩くのですかと言いたくなるほど奥に進んでいきました。そしてついに到着。トチノキの巨木です。

何百年生きた巨木には、何とも言えない迫力と神々しさがあります。

斜め上にあるのは、ケンポナシの巨木です。これも、ナショナル・トラストした巨木のうちの1本です。

急斜面でしたが、室谷会長がさっさと登って行きました。大きな洞があって、木の下にはクマの糞があったそうです。

やはり、この奥山の森には、今もクマが棲んでいます。

ここには、まだまだ私たち自然保護団体が守った巨木があと数十本あるようですが、2本見るだけで大変でした。

残りの巨木群は、山岳系の人でないといけないような場所にあるようで、指でどのあたりかだけ教えてもらいました。

この日、ずいぶん歩きましたが、疲れよりも満足感でいっぱいでした。

クマの棲める本物の森を堪能しました。

下見もしっかりして完璧にお世話くださったスタッフのみなさんに心から感謝申し上げます。

私有林なのに、特別に私たちに入山許可を出してくださった山主のみなさんたちにも感謝です。(完)

愛知県支部 大村秀章愛知県知事を表敬訪問

先月、発足したばかりの愛知県支部ですが、平子恵美支部長を先頭に、豊かな森を守る流れを愛知県でもつくろうと活発に動いています。

10月25日、支部立ち上げのご挨拶に愛知県知事の大村秀章知事を表敬訪問しました。

愛知県支部では、今後も、応援してくださる方の輪を広げながら、実践活動も含め、様々な活動をしていきたいと計画しています。

愛知県のみなさん、ぜひ、愛知県支部の活動にご参加ください。

【今後の活動】

11月23日(土)映画「大きな家~タイマグラの森の子どもたち~」

名古屋市 イーブルなごや 13時~

名古屋市 今池ガスビル 7階 14時~

| 大村知事とお会いして

10月25日、大村知事に表敬訪問をさせていただきました。

愛知県支部長 平子恵美 |

京都府 生息地を失ったクマが1400頭に激増のミステリー

以下、2019年9月30日京都新聞記事

「府内、16年前の4倍以上に 増えるツキノワグマ1400頭 」より

Wクリックで大きくなります。

京都府の森林面積は3426㎢で、98%が民有林です。

京都府には標高が1000メートルを超えるような高い山はありません。一番高い山は滋賀県境に位置する皆子山971mです。

人工林率は約38%で多くが放置されており、人工林の中に野生動物たちの食料はありません。

こんな京都府にも、ブナ・ミズナラの冷温帯気候に属する豊かな森が一部、残されていました。そこが、京都府のツキノワグマの生息地でした。

過去形にしたのは、21世紀になって、冷温帯の森が、ナラ枯れや地球温暖化、シカの食害によって一気に劣化してしまったからです。

数年もしないうちに、全く別の山に来たのかと思われるほど、林相が変化しました。

ミズナラの巨木が枯れてあちこちで倒れ、下層植生が消えて公園のようになり、昆虫が消滅していきました。

別の山かと思うほど一気に変貌した京都府芦生原生林2012、11、7撮影

枯れて倒れているのは、冬ごもり前のクマたちの食い込み用ドングリのミズナラ

臆病者のクマたちはもはや身を隠すところもなく、春の山菜、夏の昆虫、秋の木の実・・・食料は激減です。

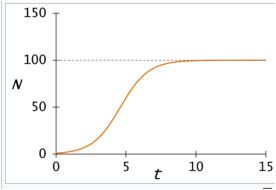

生物の自然増加現象等を説明する際によく引き合いにだされるロジスティック曲線というのがあります。

横軸に経過時間、縦軸に個体数をとると、環境収容力にほど遠い段階では個体数は加速度的に増加しますが、飽和状態に近づくと増加率が減少し、ついに増えられなくなるというものです。

ロジスティック曲線

京都府の場合、環境収容力である生息地がどんどんと劣化して縮小していっているのですから、本来、クマは増えられないはずです。

16年間に4倍に増えたというのは京都府が、WMO(㈱野生動物保護管理事務所)に生息数推定計算を委託した結果の報告に基づくものだそうです。

京都府のツキノワグマはこれまで絶滅寸前種に指定され、狩猟も禁止されてきましたが、今回のWMOの報告を受け、絶滅寸前種の指定を外したり、環境省ガイドラインの800頭を越えたからとしてクマ狩猟を再開したりすることも考え始めるそうです。

この流れは、どこかとまったく同じです。そうです、隣接する兵庫県と、全く同じ流れです。兵庫県が京都府に伝えたのでしょうか。

ちなみに、兵庫県のクマが爆発増加していると言い出したのは、2011 年春、兵庫県森林動物研究センターの研究員で兵庫県立大学の助教授でもあった坂田宏志氏です。彼は、現在、公務員をやめて、㈱野生鳥獣対策連携センターの社長になって、環境省や地方自治体から請け負った仕事をしたり、WMOの下請けもしています。

クマは動物ですから、食べ物がないと生きていけません。餌場がどんどん狭められ失われていく中、生息数がどんどん増えていくなどあり得るのでしょうか。もし、そうなら、何を食べて増え出したのでしょうか。その辺のことが報告書に記述されていなければなりません。もしかして、行政がハンターや捕殺会社に依頼して大量に有害駆除し、谷底に投げ捨てられたままになっているシカの遺体?

もしそうなら、生態系の大攪乱を起こしている張本人は人間です。

熊森は、WMOの報告書を読んでみることにしました。(続く)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-1-270x300.jpg)