くまもりNews

【本部いきものの森活動】3月12日(日)トチノキ苗畑のシカ除け柵修繕 兵庫県千種町

- 2017-03-26 (日)

- くまもりNEWS

熊森活動に賛同してくださる兵庫県宍粟市千種町の方が、トチノキの苗木を200本ほど育ててくださっています。2015年の植樹活動の時にも、20本ほどここから苗木をいただきました。今年は、兵庫県北部では5年に一度といわれる豪雪に見舞われ、この苗畑を囲うシカ・イノシシ防除柵が一部倒れたり、ネットが破けたりなどの被害が出ました。

3月12日の熊森本部のいきものの森活動では、この柵の修繕を行いました。

Before:倒れたシカ・イノシシ防除用柵。雪の力はすさまじい!

倒れた杭を起こして打ち直し、ネットを張りなおしました。

After

苗畑のトチノキは、雪の下でもしっかり育っていました。

大きくなったトチ苗木には、支柱を立てました。

この日は、都市会員3名のボランティアと、地元で苗畑でトチを育ててくださっている方、本部スタッフの5名で作業を行いました。皆さまお疲れ様です。

次回のいきもり活動は4月8日(土)です。

【内容】

くまもり広葉樹植樹地のシカよけネットの補修(兵庫県豊岡市但東町)

【集合時刻・場所】

午前8:00 阪急電車夙川駅南口ロータリー(兵庫県西宮市)

【参加費】無料

(兵庫県ボランティア保険に未加入の方は年間500円で加入できます。保険期間4月1から来年3月31日まで)

【お申し込み先】

TEL:0798-22-4190

Mail:contact@kumamori.org

よろしくおねがいします。

3月7日本部【いきものの森活動】皮むき間伐イベントのための選木作業

戦後我が国は、人工林を造り過ぎて放置、内部が大荒廃しています。

そのため、山で生きられなくなった野生動物たちがどんどん集落に出て来るなどの大変な弊害が地元に出ています。この拡大造林政策の後始末に、国や地方自治体が、乗り出していただきたいのですが、お願いしてもお願いしてもなかなか動いていただけません。

とりあえず、わずかであっても、気づいた市民の力でなんとかしよう。

熊森本部の森再生活動で特に力を入れているのが、小学生でもできる人工林の皮むき間伐です。

昨年は計4回の皮むき間伐イベントを実施しました。

今年は去年以上にたくさんの方に参加していただいて、人工林の皮むき間伐による自然の森の再生活動をどんどん拡げていきたいです。

3月7日のいきもり活動はその皮むき間伐イベントのための選木作業を実施しました。今回の参加者の中には皮むき間伐をしたことがない人もいたので、まずは試しにみんなで皮を剥いてみました。

実は皮むき間伐は樹木が水分を吸い上げている4月~8月くらいが最も適しています。この日はまだ樹木がほとんど水分を吸い上げていないので皮がなかなか剥けません。

今回は試しに皮むき間伐を体験してもらい、次は実際のイベントで皮の剥け具合の違いを体感してもらいます。

この日は林業経験のある方がいたので、2,3本樹木を伐採していただきました。

カナダで林業をやっていたそうですが、頼もしい限りです。

皮むき間伐に行くといつもお昼ごはんを作ってくださるお宅があります。熊森のイベント共催団体のNPO法人里野山家の佐藤さんです。この日は炊き出しをお手伝いさせていただきました。

ごはんを食べたら、今日のメイン作業の選木です。と、その前に、現場へ行く途中にトゲトゲのイバラがたくさんあって道を遮っていたのでイバラを除去。自分の身を守るための進化だと思いますが、このイバラはとてもやっかいでした。

現場の人工林はスギが少し混じったヒノキ林です。中は暗くて下草はほとんど生えていませんでしたがイノシシやシカの糞はいくつか見られました。通り道になっているのでしょうか。

まずは樹高を測って、このエリアの人工林の樹高の平均の値を出します。レーザー距離計という機械を使って樹高を測ります。

樹高に対する胸高直径を形状比と言いますが、これ以上の太さがあれば風雪害に耐えられる太さを計算し、その樹木を残します。それより細い木は皮むき間伐の対象となります。

ピンクテープを巻き終わって辺りを見回すと、ピンクテープが集中している場所と何も巻いていない樹木が多い場所があります。このままでは樹木が込み合うところとそうではないところができてしまうので、半径4mの円の中に何本くらいの樹木を残せば広葉樹林に遷移しやすいかの目安を考えて、その本数になるように調節します。山林所有者さんの意向も踏まえた上で適度な強度間伐をめざします。

最後はまた佐藤さんのお宅でお茶をしました。こういう時じゃないと地元の方とお話できる機会はないので、貴重な時間です。

この日は雪が舞うときもあって寒い一日でしたが、普段なかなかできない体験だったからか、みなさんとても楽しそうでした。

今回のいきもり活動参加者の感想

●久しぶりに山に入って、自然に触れる喜びと、まだまだ間伐が必要だなと、あらためて思う1日でした。自分個人的には、まだまだフィールド作業に入れてないんで、少しでも増やし、森再生に貢献したいと思います。皮むき間伐が、自然に優しい方法と聞けましたし、もっとやりたいと思います。それにしても、人間の根源的な喜びや働きって、自然への交流と回帰なんじゃないかなと感じます。今日はありがとうございました。T.Nさん(大阪)

●初めて皮むき間伐をやりましたが、コツがなかなか掴めず四苦八苦しながら作業してました。6月はもっと簡単に皮むき出来るようなので、次回は子供達と参加しようと思います。かまどで作ったお昼のカレーはとても美味しく、今後は佐藤さんと一緒に里山体験もしていきたいです。K.Iさん(兵庫県)

次回のいきもり活動は3月12日(日)です。

【内容】

くまもり広葉樹苗木畑のシカよけネットの補修(兵庫県宍粟市千種町鷹巣)

【集合時刻・場所】

午前8:00 阪急電車夙川駅南口ロータリー(兵庫県西宮市)

【参加費】無料

(兵庫県ボランティア保険に未加入の方は年間500円で加入できます。)

【お申し込み先】

TEL:0798-22-4190

Mail:contact@kumamori.org

※3月12日はまだ参加者が少ないので、我こそはという方は是非ご参加ください。よろしくお願いします。

2月24日 東京地裁「第3回リニア公判」傍聴報告 裁判に頼らず、もっと反対運動を大きく!

くまもり本部から、今回も傍聴に行ってきました。

98席の傍聴席に、152名が並び、抽選が行われました。

●古田孝夫裁判長が被告側に鋭い質問

古田裁判長は、「事業認可の前に建設指示を出しているが、それぞれの段階での判断がもし違法であれば、最終的に工事実施計画の認可も取消しになるというのでいいですか?」と被告である国に鋭い質問を投げかけました。

国の代理人は、「次回期日までには明らかにしたい」と答えました。

●岐阜県民の意見陳述<リニア工事によるウラン鉱床問題>を聞いて

リニアは国が認可して安部政権が3兆円の公的資金を融資、JR東海という大企業が行う事業だから、きちんと調べてやっているのだろうと思われがちですが、実態は全く違います。

これまでJR東海は、岐阜県側からウラン鉱床に関して、現地調査・ボーリング調査などを求められていたにもかかわらず、文献調査やヒアリングによる調査しか行っていませんでした。

しかし、「リニアを考える県民ネットワーク」が独自で、放射線量測量調査を行い、改めて、調査を要請した結果、JR東海も調査をせざるを得なくなりやっと調査したのです。

その結果、リニアが、ウラン鉱床が生成されやすい地質にトンネルを掘って工事を進めていく事業であることを認めました。住民のみなさんの不安は大変大きなものです。

●裁判中にもリニア工事は進み、自然環境が大破壊されていく問題について

参議院議員会館での報告集会会場で、沿線住民の一人が、「こうやって毎回の公判で、沿線住民の意見陳述をひとりずつ続けている間に、リニア工事が進んでいく。もっと裁判のスピードを上げられないのか」と、心配の声が上がりました。

これに対して、川村晃生原告団団長は、「裁判を進める一方で、この裁判を支える運動の裾野を各地にどんどん広げ、そのことが裁判に跳ね返るようにしていくことが大切」と答えられました。

本当にその通りだと思いました。裁判だけに頼るのではなく、裁判中にも、リニアの問題点を知った私たちが、どれだけ各地域でリニア問題を多くの人に伝えていくことができるか、これがリニアを止められるかどうかの鍵になります。

リニア工事は、人間だけではなく、たくさんの野生動植物の生息場所をも奪う工事です。これほど膨大な自然を失ってまで進める価値がある事業なのかどうか、ひとりでも多くの国民のみなさんに、一度立ち止まって考えていただきたいです。

今後の東京地裁での公判予定日は、以下です。

2017年4/28、6/23、9/8、11/24、2018年1/19

一番肝心の生息地大荒廃への言及0分 、兵庫県森林動物研究センターのクマシンポジウム3時間半

2月25日の兵庫県森林動物研究センターが主催するシンポジウムに参加されたみなさんは、どのような感想を持たれたでしょうか。

・

我が国は、林野庁が戦後行った人工林政策で、山の自然植生を壊滅的に破壊してしまい、現在、広大な荒廃人工林を放置したままです。(国が先頭に立って自然林に戻すべしの声を、みんなであげていきましょう!)

今度は、環境省が行っているまず初めに殺害ありきの野生動物管理政策で、野生動物たちを壊滅的に破滅させてしまおうとしています。

なぜクマが山から出てきたか、その原因を正しく特定することが大切なのです。センターの研究者たちは、クマが増えたから、ハンターが減ったからとして、「山が荒廃して棲めなくなったから」とは、決して言いません。

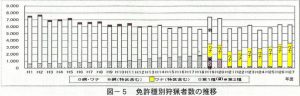

平成1年からのハンター数は、減ってはいません。

(以下、兵庫県狩猟者の推移)

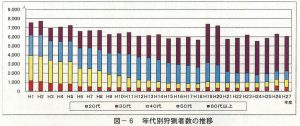

第1種(銃ハンター)(白色部分)は警察が厳しく取り締まるため減っています。しかし、その分、第2種(罠ハンター)(黄色部分)が増えています。銃を持っていなくても、罠だけでも充分捕殺できます。(殺し方は残酷すぎるので、ここでは割愛します)

高齢化はしています。

シンポジウムのなかで、人工林荒廃問題(奥山のクマ生息地に、大荒廃したスギの放置人工林が延々と残されたままになっており、クマが棲めない)や、自然林荒廃問題(近年ナラ枯れやシカの食害などで急速に劣化が進み、クマが棲めない)などへの言及は、いつものことながらゼロ!でした。

●人工林問題(内部大荒廃)

●自然林問題(内部大荒廃)

これらの根本原因を解決せずに、山から出てきたクマをどうすればいいかばかり論じてみても、クマ問題は解決しません。

シンポジウムでは、発表者が、「科学研究をもっと進めてクマ(=自然)をうまく管理していこう」と言われていました。

自然に生かされているに過ぎない人間が、突然、自然を管理してやるぞなどと言い始めたら、天も、「人間、お前、一体何様なんだよ」と、びっくりしてしまうのではないでしょうか。

人間が野生動物を管理することなど不可能なことに、気づいてほしいです。

2月26日(日)滋賀県支部 楽しかった第13回記念のつどい

この日は春のように暖かい日でした。

午後1時30分 ~4時まで、大津市旧公会堂で滋賀県支部のつどいがありました。

とても楽しいつどいでした。

まず最初に、森山会長が、滋賀県支部の13年を讃える話をされました。次に、先日、林業家である滋賀県在住の方の新聞の投書を読んで感激した。お手紙を出したらすぐにくまもり会員になってくださったという話を紹介して、どんどんなかまを増やしていこうとあいさつされました。

次に、会員であるプロの写真家が撮影した高島市のくまもりトラスト地211haの山の四季折々の美しい写真が映し出されました。

滋賀県支部村上支部長が、滋賀県支部が10年間願ってきたこの山での森林再生活動に、今春から取り組んでいける見込みであるという、うれしい報告をされました。村上支部長のお顔が輝いていました。滋賀県支部スタッフのみなさんもうれしそうでした。

この後、本部環境教育部と滋賀県環境教育担当で、滋賀県で行われている熊森環境教育の一場面が舞台の上で披露されました。参加者一同、生徒になったつもりで、集中して見ておられました。子どもさんやお孫さんの学校にも、ぜひ、熊森環境教育を紹介してください!

環境教育の再現

このあと、メインの記念講演 森林再生センター常務理事 高田研一先生による

「伐期を迎えた拡大造林を、多様な命を育む自然林へ誘導していくための方法とシカ対策」がありました。

高田先生の講演に聞き入る参加者たち 大津市旧公会堂

一つの山でも、岩のある動かない場所の土や、雨が降ったら流れて土の粒がもまれるところや、いろんな場所があり、それぞれの場所に適した植物が育っていく。全ての場所を、スギだけというように1種の植物で埋めてしまおうとした戦後の拡大造林が、どれほど無茶なものだったかという話をされた時、改めて、頭でっかちの人間が取り返しのつかない大変なことをしてしまったんだなと、実感しました。

日本国民として、先輩が壊してしまった山を、粛々と元に戻していく義務がわたしたちにはあります。本当は林野庁がやるべきなのですが、今のところは望めないので、わたしたち市民団体がするしかありません。

どうしたら自然の豊かな山に戻るのか。

場所場所ごとに現地を見て考えていかねばなりません。

シカ問題は、本当に頭の痛い問題です。先生のお話では、キツネが激減しているが、キツネがたくさんいたらシカの赤ちゃんを食べるので、シカ数が少しは調整できるということでした。帰ってからあわてて兵庫県に聞いてみたら、毎年県内のキツネの狩猟数が激減しており、年に5~15頭ぐらいでした。こんなに少ないのなら狩猟している場合ではありません。シカ対策として、オオカミを放せとか犬を放せとかいろいろ言われていますが、キツネの数を元に戻すのが一番現実的ではないかと思いました。その為にはキツネの餌となるネズミとかを増やさねばなりません。そうです。みんなつながっているのです。

先生の山を見る目は、これまで私たちが学んできたいろいろな先生たちとはまた違っており、参加者一同、興味深く聞き入っていました。

講演内容は滋賀県支部のみなさんにまとめていただいて、頭に入るように、何度も読み返したいです。

楽しかった、勉強になった、みなさんが満足して帰って行かれるのがわかりました。

滋賀県支部スタッフのみなさんは、興味深い展示や温かい飲み物コーナーなど、参加者をもてなそうとがんばっておられました。準備してくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

本部も4月22日、楽しい20周年記念大会を尼崎市で開催します。

滋賀県会員のみなさんも誘い合ってお越しください。お待ちしています。

<くまもり本部2017年3月度> 森林整備・環境教育・クマ飼育 ボランティア募集(会員・非会員)

- 2017-02-26 (日)

- お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS

※拡散希望

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

以下に、3月度の予定を掲載させていただきます。

会員・非会員に関わらず多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2017年3月の活動予定

<いきものの森活動>

①3月7日(火)人工林のヒノキ皮むき間伐のための選木

(兵庫県三田市酒井)

集合時刻・場所 午前9:00 阪急電車夙川駅南口ロータリー

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。自車参加も可能。

②3月12日(日)くまもり広葉樹苗木畑のシカよけネットの補修

(兵庫県宍粟市千種町鷹巣)

集合時刻・場所 午前8:00 阪急電車夙川駅南口ロータリー

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、どなたでもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。自車参加も可能。

天候不順で中止になることがあります。

当日連絡先090-1073-0980(担当:家田)

<環境教育部例会(於:本部事務所)>

③3月2日(木)10:15~ 見学も歓迎。

- 小学校や保育所などで、森や野生動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育部例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<保護飼育グマのお世話>

④とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)

3月2日、9日、16日、23日、30日(毎週木曜日)

- 大阪府豊能町高代寺で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現在はとよ君が冬ごもりに入っているので、安否確認のみになります。3月中旬には冬眠が明けると予測されます。

現地までの交通手段がない方は、本部にご相談ください。自車参加も可能。

⑤太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石高原)

3月26日(日)(毎月第4日曜日)

和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

集合時刻・場所 午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリー

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。自車参加も可能。

・環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

・本部の車に乗車される場合は集合場所から現地までの交通費は不要です。

多くのみなさんのご応募をお待ちしております。

どうぞ、よろしくお願いします。

2月25日(土)マジですか?兵庫県森林動物研究センターが、兵庫のクマが絶滅の危機を乗り越えたというシンポジウムを開催されるそうです

兵庫県森林動物研究センターが開設10周年を記念して、「絶滅の危機を乗り越えたツキノワグマの保全管理」という題で、シンポジウムを企画されています。(シンポジウムの詳細チラシ)

そこまでやるかと、熊森は驚きました。

本気で、兵庫県のクマは絶滅の危機を乗り越えたと思っておられるのでしょうか。

優秀な方たちばかりなのに信じられません。

チラシには、「平成8年度、兵庫県内のツキノワグマの生息数は減少を続けており、このまま放置すれば絶滅が心配されたため、県は保護を目的に狩猟を禁止しました。それから20年、絶滅の危機を脱したと判断できるまでに推定生息数が回復しました。この間に取り組んできた研究成果を紹介し、今後の保全管理の在り方を考えていきます。」とあります。

あきれ返るとはこのことでしょうか。

まるで、平成8年度に、県が自主的にクマ狩猟を禁止したことになっています。事実を曲げ過ぎです。

しかも、センターができて10年ですから、20年間の研究成果はないはずです。

平成4年に、兵庫県ツキノワグマが絶滅寸前に陥っていることを知った当時尼崎市の中学生たちが起こした激しいクマの保護運動があります。署名を集めたり新聞やラジオ、テレビに次々と出て、中学生たちは、「兵庫県のクマが絶滅する。みんなで守ろう」と、大運動を展開しました。

兵庫県に狩猟禁止を何度も申し入れましたが、当時、県は、全く聞き入れようとしませんでした。

また、平成4年には、猟友会の狩猟自粛発表がありました。

当時、環境庁は、平成6年に、兵庫県クマ狩猟禁止を発表しました。

多くの声があって、やっとのことで県が最後に動いたのです。

そのことは、きちんと書くべきでしょう。

次に、平成8年に兵庫県が狩猟を禁止したから、クマの絶滅が回避されたのか、兵庫県森林動物研究センターの説を検証してみましょう。

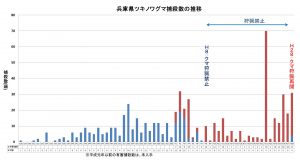

以前、兵庫県でどれくらいのクマが狩猟されていたのか、以下のグラフをご覧になって下さい。

グラフは2度クリックしていただければ、大きくなります。

現在、平成以前の有害駆除数が未入手となっています。近々、入手次第、差し替えます。

兵庫県でクマを狩猟していた人など昔からほとんどいませんでした。

平成8年の狩猟禁止前20年間のクマ狩猟数は194頭(年間平均約10頭)です。

平成8年の狩猟禁止後20年間のクマ有害捕殺数は237頭です。(年間平均約12頭)です。

狩猟で獲られていたクマよりも有害捕殺で獲られたクマの方が多いのです。

兵庫県のクマが絶滅の危機に陥ったのは、戦後の奥山の人工林化と開発という行政の奥山破壊政策の結果です。兵庫県森林動物研究センターは、まだ、主原因を隠し通そうとされるのでしょうか。

当時新聞に載った朝日稔兵庫医科大教授(動物生態学)のコメントをかみしめてほしいです。

●1992.1.14 朝日新聞

スギ、ヒノキといった人間にとっては有用な人工林に山がどんどん変わっていく。冬眠に必要なブナや天然スギの大木が伐採されている。開発が進んでいる西日本では特に深刻で、九州で絶滅したように西日本でもクマは絶滅の危機にある。

●1992.3.24 神戸新聞

過去の森林伐採で破壊された生息環境を動物たちが棲める状態に戻さないと、餌を求めて畑を荒らすなどの被害はなくならない。国などが中心となってクマの生息地の自然環境の保護に取り組む必要がある。

広大な人工林は今もそのまま放置されており、全く改善されていません。その上、10年ほど前からは、クマたちにとって生きていく上で最後の頼みの綱であったわずかに残された自然林まで大荒廃してしまいました。この状況でクマが絶滅の危機を脱したというのなら、兵庫県森林動物研究センターのみなさんは、生きられなくなって人里に出てきたクマの数だけしか見ていないのではないかと、心配になってきます。

関心のある方は、シンポジウムに参加してみてください。

スカンジナビア半島のクマが史上最高の年増加率16%を記録したわけ

- 2017-02-21 (火)

- くまもりNEWS

「野生動物の管理システム」梶光一・小池伸介著(講談社)の本の中に、ジョン・スウェンソン氏(ノルウェー生命科学大学教授)が書かれたスカンジナビア半島のブラウンベアについての1章があり、興味深く読ませていただきました。

スウェーデンのクマの個体数は、1994年当時、年間増加率が16%となり、これはヒグマの世界史上、一番高い増加率だそうです。

いったい何があったのか興味深く読ませていただきました。感想としては、日本と全く条件が違う国での出来事だということです。

スカンジナビア半島の2王国であるスウェーデンとノルウェーについてまず調べてみました。

スウェーデン

国土面積…日本の1.2倍 人口988万人 クマ数3300頭

ノルウェー

国土面積…日本の1倍強 人口521万人 クマ数300頭

かつてスウェーデンでは、国が高額の報奨金を出して、クマ根絶殺害を行っていたそうです。

1911年の推定生息数は130頭、ほぼ絶滅状態でした。保護策に転向し、1943年には300頭ぐらいになっていたそうですが、この年狩猟を再開したため、高い狩猟圧によってあまり増加しなかったばかりか、減少に転じたりもしました。1981年には狩猟の割り当て頭数を決めたり、1992年からはメスの捕獲数を減らす制限を加えたりしたところ、史上最高の年増加率16%という5年で倍増する高い増加率を記録しました。現在の増加率は狩猟圧もあって、年間4.4%以下だそうです。

スウェンソン氏の考察によると、人間に迫害され続けてきたヨーロッパのヒグマは、初産年齢が低くなり、メス1頭当たりの産子数が多くなり、出産から次の出産までの期間も短くなっているそうです。

(熊森感想)

人間が殺せば殺すほど、滅びまいとしての本能が動物(ヒグマ)に働き、どんどん子を産むようになるのだろうと思いました。

かつて、ヒグマに人間の手が加わっていなかったとき、スウェーデンの国土で、何頭のヒグマが棲んでいたのか知りませんが、もし、えさ場やすみかが十分にあったのなら、万単位の数のヒグマが棲んでいたのではないかと思います。

絶滅寸前まで追い詰められたスウェーデンのヒグマは、人間の捕殺圧が弱まったため、環境収容力に見合った数まで一気にもどっていこうと爆発的に増加した。それが年増加率16%の記録を作りだしたのだと思います。

スウェンソン氏によると、狩猟圧がかかっていないアラスカのデナリ国立公園のヒグマは、世界一ヒグマの生息密度が高い場所で、1600ヘクタールに1頭の割合でヒグマが生息しているそうです。このように高密度となると、ヒグマの生殖年齢が上がり、メスの出産期間も長くなるということです。通常、メスは子供を1年半で親離れさせますが、この国立公園では2年半母子が共に暮らすようになっているそうです。その結果、約50%の子どもが、成獣オスに殺されて死亡しているということです。(ちなみに、北海道大学天塩演習林で実測されたヒグマの推定生息密度は2000ヘクタールに1頭の割合です。青井1981)

自然界では、天敵がいるため、ある動物だけが増え過ぎることはありません。クマのように生態系の頂点に立つ動物には天敵がいないため、増え過ぎないように、こうして生息数を自ら調整する機能があるようです。人間の尺度でこれを残酷と非難すべきではなく、自然界の摂理として、あるがままに認めたいです。

兵庫県野生動物管理計画案 くまもりコメントの概要 その③

- 2017-02-20 (月)

- くまもりNEWS

兵庫県:クマ管理計画案、サル管理計画案、シカ管理計画案、イノシシ管理計画案、外来動物根絶殺害計画案に対するくまもりのコメントに賛同してくださるみなさんは、ぜひ声を兵庫県庁にお送りください。

これは兵庫県民だけの問題ではなく、日本国が、水源の森である奥山生態系をどう保全していけばいいのかを問う全国民の問題でもあります。

(資料)兵庫県野生動物管理計画案 (約200ページ)

兵庫県庁住所、FAX、メール 2月28日締め切り

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課鳥獣保護管理班

Fax:078-362-3069

e-mail:choujutaisaku@pref.hyogo.lg.jp

コメント記載様式は自由。住所、氏名、電話が必要。

(くまもりコメントの概要)

(1)<全般>

●大型野生動物による被害問題は、大型野生動物を大量殺害するのではなく、被害問題を引き起こす原因を作った人間側が責任を持って、生息地保障、被害防除による棲み分けの復元に尽力し、解決すべき。

●生息数推定にあたっては、いかようにも数値を捏造できると言われているベイズ推定法の使用をやめること。

●生息数推定にあたっては、いかようにも数値を捏造できると言われているベイズ推定法の使用をやめること。・

(2)<クマ管理計画案>

●「精神被害」という極めてあいまいな定義の言葉で、クマ捕獲罠を集落から200m離れた場所まで掛けられるようにすることになっているが、これではクマを獲り過ぎる恐れがある。

兵庫県では集落裏が地形的に山になっているところが多く、安心して身を隠せる場所として、下層植生が消えた奥山よりこのような藪化した里山にいる方が安全と判断して、ひっそりと潜んでいるクマが多くいるとみられる。また、クマ捕獲罠の中のハチミツに奥地のクマまでが強烈に誘引され、どんどん出て来ることも考えられる。

よって、集落200m圏内の罠かけを認めることは、クマの大量補殺につながる恐れがある。これまで通り、山中にはクマ捕獲罠を設置しないこと。

●管理計画案というのは、著しく増加している種を対象とするものであり、平成28年度940頭→平成29年897頭のクマには当てはまらない。

保護計画案にもどすこと。

●狩猟継続案を、狩猟禁止案とする。狩猟再開には、環境省の成獣800頭以上がクリアーされなければならない。

兵庫県は、きちんと成獣数を示すこと。

到底狩猟など再開できる成獣数にはない。

●クマ本来の生息地であった奥山の内部荒廃状況(人工林・自然林)を隠さず公表すること。

兵庫県はずっと隠し続けている。

●造り過ぎたスギだけヒノキだけの奥山人工林を伐採して、クマたちが棲める自然林に大規模復元すべきく、具体的な目標と毎年の検証結果を掲げること。わたしたちはいまだにクマたちが棲める森が復元された場所を知らない。

(奥山人工針葉樹林の大規模自然林化)

●クマ大量誤捕獲を防ぐために、シカ・イノシシ罠に、クマを強烈に誘引する米ぬかを使用しないことと共に、罠にクマ脱出口を付ける。

(誘引物の除去とクマ脱出口付き罠)

●被害を出していないクマまで殺害する個体数調整殺害や予察駆除は行わないということだが、それならこれまで通り計画案に明記すべき。

●計画の実施体制の中に、森林動物研究センターや県民局が明記されているが、県庁の名前がない。県庁が全責任を負うことがわかるように名を明記すべき。

(3)<サル管理計画案>

●絶滅の恐れとなっている群れもいる。表題も中身も保護計画に変えるべき

・

(4)<シカ管理計画案>

●シカが安心して棲める生息場所を保障すべき

●シカ有害駆除死体の回収を義務付ける(クマをはじめとする野生鳥獣たちがシカの死体を食べに来て、生態系を大混乱させている)

・

(5)<イノシシ管理計画案>

●生息推定数が激減している。表題も中身も保護計画に変えるべき

●人間が広大な生息地を奪ったことを思うと、六甲山系のイノシシを害獣視すべきではない。

(6)<外来種根絶殺害案>

●今や無用の殺生になっている根絶殺害をやめて、被害防止対策に予算を使うべき

兵庫県野生動物殺害計画案 を共存計画案に 熊森コメントの解説 その④

(1)全般

●管理計画案とはいったい何をするためのものなのでしょうか。

今やすっかり自然から離れ、武器や科学技術の力で地球を支配する最強無敵の動物となったわたしたち人間は、昔ながらに自然と共に暮らすことしかできない野生動物たちに対して、安心して棲める棲みかとかれらの生存を支えるに十分な餌場が年間を通して保障されているかどうか、思いやる義務があると思います。彼らが存在してくれているからこそ森が残り、私たちは酸素、水、水を使っての農作物や魚などの食料を手にすることができるのです。

しかるに、兵庫県の管理計画案にはそのような観点はなく、一方的に野生動物を害獣視して、いかに野生動物が人間に被害を与えているか、(たとえ被害を出すようになった原因が人間側にあったとしても反省などせず)、いかに野生動物たちの殺処分を進めていくかという、人間側の視点からだけ見た人間勝手な論理が延々と書かれています。

行政が認める野生動物の唯一の権利は、絶滅しないことだけのようです。野生動物たちは、絶滅しない程度に個体数調整の名で、毎年毎年大量に当たり前のごとく殺し続けられているのです。野生動物の被害に悩まされている郡部の方は、このような管理計画案に満足なのでしょうか。

当協会に連絡してこられる郡部の方たちは、「動物たちの餌と知りながら、実のなる木をみんな伐って、山にスギやヒノキだけを植えて放置したのは私たちだ。動物たちが餌を求めて人里に出て来るようになったのは、山にえさがないから。今は獣害に苦しむようになったが、罰があたったんや。自分たちのしたことに責任をとって死にたい」と言われます。

地元にこのような考えの方が何%ぐらいおられるのか、アンケートを取って調べてみたいです。このような考えは人間としてまっとうだと思いますが、地元ではなかなか声を上げにくいそうです。なぜなら、地元には声の大きいボスのような人がいて、「動物なんか1頭もいらん、みんな殺してしまえ」と叫んでおられることが多いからだそうです。

ではみなさん、わたしたちが声を上げましょう!

兵庫県森林動物研究センターの研究員は、このような地元高齢者たちの真摯な反省の言葉に耳を傾けず、野生動物たちが山から出て来るようになったのは、山でえさが不足しているからではない、野生動物たちの生息数が爆発増加したから(爆発増加説)、生息域を拡大してきたから(生息域拡大説)、人間の食べ物のおいしさに味をしめたから(味しめ説)、人間を恐れなくなりなめだしたから(人なめ説)、ハンターが減って殺す数が減ったから(ハンター減少説)などと、戦後の森林政策に失敗した行政が聞けばお礼を言いたくなるような原因説を次々とねつ造し、行政はこのようなねつ造説をマスコミに垂れ流し、マスコミは検証もせず行政広報のみを報道し続けています。

わたしたちが、野生動物が生息域を拡大したのではなく、奥山が荒廃したので生息域を人里に移動させただけ、ハンター絶滅説が喧伝されているが銃猟ハンターが減っただけで、罠猟ハンターの増加を加味すれば、ハンターは減っていない(今や鉄格子でできた箱罠が大量生産されるようになったため、罠にかかったまま動物を炎天下に放置しておくだけで動物は弱り、銃がなくてもクマにいたるまでどんな動物も簡単に殺せる時代です)などと声を張り上げて現実を訴えても、マスコミがとりあげてくれることはほとんどありません。

こんなことでは、国民は何が何だか真実がわからなくなって、悪いのは野生動物だと勘違いするようになり、全員で間違った方向に進み出さないかとわたしたちは心配です。

わたしたち熊森は自然保護団体ですから、生物の多様性を守ろうとします。生物の多様性を守らなければ、人間は生き残れなくなるという自然界の仕組みを知っています。しかも、本能的に野生動物たちに同じく生きとし生けるものとしての共感も持っています。

よって、このような動物たちの大量捕殺を進めるだけの管理計画案を読んでいると、ぞっとしてきます。去年までは、クマだけはまだ保護動物だったのですが、今年から、クマも管理動物(=殺害対象動物)にされてしまいました。

ここで国民が声を上げないと、大変なことになっていくと思います。

地元で獣害にあって困っている人のことを考えていないと熊森を批判する人がいますが、それは誤解です。会員のみなさんは、野生動物の立場にだって立てる人達ですから、まして地元で困っている人たちのことは、普通の人以上に胸を痛めています。ただ、野生動物による被害問題を野生動物を殺さない方法で解決しようと言っているだけです。本来の野生動物たちの生息地だった自然を人間が破壊してきた事実を隠し、一番にしなければならない生息地復元の具体策も提示せず、まず初めに殺処分ありきの管理計画案は、本当に問題です。

行政の方たちは、個人的に話してみるとほとんどみなさんいい方です。最初、今の部署に来られて管理計画案を読まれた時、私たちと同じように、恐ろしくなった方も多かったのではないでしょうか。しかし、戦争中を思い出していただければわかるように、ほとんどの人間は恐ろしいことにもすぐに慣れてしまい、どんなひどいことであっても周りにつられてマヒしていく動物ですから、今や野生動物を殺すのは仕方がない、当たり前だと思うようになっていかれているのかもしれません。

このような流れをこの国に作ったのは、管理派の研究者たちです。かれらは食料に困っていない現在の飽食日本で、人間がスポーツやレジャーとして楽しみのために動物を殺すことを推進し、ジビエ料理と称して食べて楽しんだり、シカやイノシシ肉を犬猫のえさとして売り出せばもうかるなどという考えを盛んに広めています。殺生を嫌い、生き物を大切に思ってきた日本人のなかでは非常に珍しい考えの人たちだと思います。生き物を殺すことに抵抗がないようです。

しかし、かれらは優秀なので、行政や国民をどんどん洗脳していきます。私たちは、そのような方向に人類が進むと人類は早晩滅びることになるだろうと考えています。

どうしたらいいのでしょうか。私たちが勇気を出して「おかしい!」と、声をあげるしかありません。野生動物管理計画案がおかしいと思う人は、みなさん声を上げてください。

(2)<クマ管理計画>

●保護計画にもどすべき。

クマは広大な奥山生息地を失っており、生息地が復元されるまでの間、むやみに有害捕殺したり狩猟を楽しむ対象にしてはならず、保護対象とすべきである。

(平成28年度、兵庫県クマ目撃数976件、有害駆除数29頭、誤捕獲放獣数130、人身事故発生3件)

●狩猟を禁止すべき。

・昨年度、兵庫県が狩猟再開の根拠に使ったベイズ推定法によるクマ爆発増加説が過大推定であったことは、昨年度のクマ猟期(11/15~12/15)中の狩猟結果が4頭であったことからも明らかである。

・環境省は、今後、クマと人間は生息ゾーンを決め、棲み分けて共存していくように指導している。

クマのコア生息地となるべき山中にハンターが入り込んで狩猟を実施すれば、クマはどこにいれば安全かわからなくなり、棲み分けが進まなくなる。

クマのコア生息地となる山中での狩猟、有害駆除は当然、厳禁すべきである。

・昨年度、兵庫県が狩猟再開の根拠に使った環境省基準の安定個体群800頭は成獣800頭であるのに、兵庫県は幼獣を含めた生息総数800頭を用いて狩猟を再開した。

幼獣数を差し引くと、たとえ兵庫県のベイズ推定法による爆発増加説を採用したとしても、成獣は700頭ぐらいしかいない。狩猟再開根拠は完全に破たんしている。

日本福祉大学の山上俊彦教授が、標識・再捕獲法で兵庫県のクマの総個体数を推定したところ、年間生存率8割で想定すると301頭、年間生存率9割で想定すると534頭となったということであり、狩猟再開対象には全くなりえない。

しかも、数年前までは、兵庫県には円山川をはさんで東西に2個体群のツキノワグマが存在するとずっと言われてきたのに(単純計算では400頭+400頭)、DNA鑑定の結果、この2群は現在混ざり合っており1群とカウントすると突然去年あたりから言われるようになった。(兵庫県の今年のクマ推定生息数は、ベイズ推定を使って推定すると897頭とのこと)

管理派研究者たちから、人間の目では見ることのできない超ミクロの世界の話を延々と聞かされても、DNA等研究していないわたしたち一般国民は煙に巻かれた感じで、何が何だかわからない。かれらの手なのだろうが、わたしたちにとっては、豊かな自然を守り残し、多くの野生鳥獣たちと共存しようとしているだけなので、(以前から、円山川の上流地域ではクマたちは簡単に東西を行き来していたであろう)そんな研究よりも、一刻も早く行政に生息地を復元していただくことが大切なのである。

●誤捕獲対策:イノシシ罠にクマを呼び込まないよう、箱罠にクマ脱出口を付け、米ぬかの使用を禁止すること

平成28年度のシカ・イノシシの有害捕獲用箱罠へのクマの誤捕獲数は、125頭という異常な多さであった。

兵庫県が国の指導通り誤捕獲グマを全頭放獣していることは評価する。

しかし、クマ放獣には全身麻酔が必要なため、クマが弱ってしまう。また、放獣するための人間側の労力や危険性もあり、早急な対策が必要である。

兵庫県はクマの脱出口を箱罠に義務付けて、誤捕獲を減らす努力をすべきである。

クマの誤捕獲が多発しているのは、米ぬかをイノシシの有害捕獲用箱罠に使用していることに大きな原因がある。

米糠の発酵臭は、クマを強力に誘引するため、集落近くにクマを呼び寄せ、目撃数や捕獲数を増大させることにつながっている。

集落住民を危険にさらさないためにも、米糠の使用を禁止すべきである。

・集落ゾーンより200メートル山側までにクマ捕殺罠を掛けるべきではない。

現在、奥山で棲めなくなったクマが、集落の裏山に移動している不安定な状況がある。

そのような場所は、下層植生が消えた奥山より姿を隠しやすく、臆病なクマがひそむのに適している。

クマの臭覚の良さは犬どろこではないため、このような場所にハチミツ罠をかけることを認めれば、遠くにいるクマまでを次々と集落近くに誘引してしまい、事故や被害を多発させたり、クマを大量捕獲することにつながる。

これまで通り、山中でクマの捕獲罠をかけることは禁止すべきである。

今回の管理計画案で、最も撤回しなければならない危険な項目である。

・奥山人工林・自然林の内部荒廃状況を発表すべき

クマ問題を語るにあたって、奥山人工林や奥山自然林の荒廃状況(ナラ枯れ、ブナのシイナ現象、下層植生と昆虫の消失など)が一切報告されていない。

堅果類の豊凶調査だけでは不足であり、クマたち本来のすみか、えさ場がどうなっているのか調査発表すべきである。ナラ枯れによってミズナラがほとんど枯れてなくなって場所では、ミズナラのドングリの豊凶などどうでもいいことなのである。もはやミズナラの木がないのだから。

(3)<サル管理計画案>

●名実とも保護計画にすべき

兵庫県における野生ザルは、大河内3群、豊岡1群、美方2群、篠山5群で、推定生息数が539頭である。(他に民間の餌付け群が2群466頭存在)

特に、豊岡市と香美町に存在しているサルは、10~30 頭の群れが各1~2群生息しているだけで、地域的な絶滅が危惧されると管理計画にも記載されている。

豊岡城崎A群29頭、美方A群15頭、美方B群9頭が危機的状況になっているのは、管理という名で群れのサルを人間が殺害し続けてきたからであり、県の責任は重い。

1群のオトナメスが10~15頭となるように、人間が管理の名で1頭刻みで捕殺する事や、群れが分裂した場合、新しく生じた群れを全頭捕殺して壊滅させることを計画しているが、残酷なだけでなく人間が自然生態系に干渉し過ぎており、このようなことはやめるべきである。

兵庫県が進んだサルの被害防除対策を推進していることは、評価できる。

(4)<シカ管理計画案>

●シカの生息地を確保して明記すべき

今や、シカは、どこにいても管理の名の元、むやみに撃ち殺される存在である。生息地を指定すべきである。シカも豊かな自然の形成に大きな存在意義があるはず。存在益も発表すべき。

●有害駆除個体の死体の回収を義務付けるべき

有害駆除されたシカの死体が大量に山に捨てられており、クマをはじめいろいろな動物たちが食べに来て、生態系のバランスを狂わせている。駆除時に死体を回収すべきである。

(5)<イノシシ管理計画案>

●名実とも保護計画にすべき

兵庫県では高く売れるため(1頭30万円?)、狩猟や有害駆除でやみくもにイノシシをとり続けてきた経緯がある。

年間捕獲数2万頭に対して、残り推定生息数が1万5千頭になっているのに、いまだに獲れるだけ獲るという管理対象になっているのはおかしい。

●六甲山系のイノシシを害獣視しないこと

六甲山の南斜面は国立公園内にもかかわらず山の中腹まで宅地開発が進んでおり、イノシシは人間による北側の三田大開発なども加わって、広大な生息地を失っている。その経緯も書かず、人間の所に出てきたからと、余りにも一方的に害獣視する記述はやめるべきである。生ゴミを出さないなど人間側の努力で問題を解決していくべきである。

(6)<外来動物根絶殺害計画案>

外来種根絶殺害は殺しても殺してもすぐに元の生息数に戻ってしまうだけで無用の殺生になっている。

外来動物のためにも、費用対効果のためにも、今後、予算は被害防止対策に使うべきである。

いったん広大な野で繁殖した外来動物は生態系から取り除くことが不可能なため、外来動物を野に放すことは一般に考えられている以上に取り返しのつかない問題となる。

と言っても、現在、日本にいる野生動物のうち、かなり昔に外国から入ってきて現在、日本の生態系に組み込まれて落ち着いている元外来種は大変多い。アメリカザリガニなど今更生態系から取り除こうとすると、そちらの方がかえって生態系を痛めることになるものが多い。

特定外来種以外は現在も多くの外来動物が輸入されている実態があるが、今後のことも考えて、国は原則として外来動物の輸入を全面的に禁止すべきである。

ドイツでは、国内で繁殖して50年以上たった野生動物は在来種扱いにするそうである。大変合理的だと思う。日本も、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどは、もはや在来種にして新生態系が確立するのを待つしかないだろう。外来種捕獲罠には、タヌキなどの在来種もたくさんかかって殺されている。外来種根絶殺害現場の深い闇を、勇気ある人に暴いてもらいたい。国民が知らないだけで、もれてくることを聞いているだけでも、大変なことになっているのがわかる。

以上、その③と一部重なってしまったところもありましたが、長文を読んでくださってありがとうございました。兵庫県管理計画案への意見応募をよろしくお願いします。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ