くまもりNews

3月26日 くまもり鳥取県支部が、岩手大学青井俊樹先生の講演会を実施

- 2016-04-17 (日)

- くまもりNEWS

鳥取県のクマ生息地のどまんなかである八頭町船岡地区公民館で、午前中にくまもり鳥取県支部総会が開かれました。

午後からは地元の方々にも参加していただき、「クマとの共生を考える」として、青井俊樹先生の講演会を持ちました。

講演会場風景

青井先生は、北海道大学に在学中、北大クマ研究会に所属され、40年間クマ研究の第一人者として活躍されてきた方です。熊森が誕生した1997年の同年に、日本における人間とクマ類との共生を図るために必要な活動、調査、検討および情報交換を行うことを目的に、主に大学のクマ研究者たちが参加する日本クマネットワーク JAPAN BEAR NETWORKを立ち上げられ、初代代表者となられました。

実は、20年ほど前、青井先生が和歌山県の北大演習林におられたころ、くまもり森山会長は青井先生らに案内していただいて、和歌山の山や山に林業家が仕掛けていた熊檻を見て歩いたことがあります。しかし、この1日で、二人は決別してしまいました。

あれから20年、鳥取県支部が企画した講演会の講師名を見て、本部は驚きました。しかし、支部の独自性や判断を尊重し、熊森本部は講演会を承認しました。

当日は、森山会長ら3名が本部から出席しました。青井先生と森山会長。お互いに、心穏やかならぬものがあったと思われます。青井先生は、「敵陣に一人乗り込む気持ちでやってまいりました」と、あいさつされました。森山会長は、「遠い所、しかも、熊森主催の講演会によく来てくださいました」と、感謝の気持ちを込めてあいさつしました。

いよいよ講演会が始まりました。講演が2時間、質疑応答が30分でした。

講演内容はクマたちの命の尊厳を忘れないすばらしい研究や取組の発表で、熊森会員必聴でした。会員のみなさんには、何らかの形で今後、お伝えしたいと思います。また、熊森が教わることも、多々ありました。講演内容の基本姿勢は、まさに熊森と同じであったと思います。

以前、熊森が、当時のクマ研究者たちに違和感を持って決別した原因は何だったのか。もうずいぶん前のことですが、思い出すと、研究者たちがクマを研究したい一心で一生外れない発信機付首輪をクマの首につけたことが大きかったのではないかと思い出されてきました。熊森は、いくら知りたいことがあったとしても、人間が、クマの首に一生外れない重い発信機を付けることは、絶対に許せないことでした。

現在は、調査が終われば遠隔操作で、クマの首についている発信機を外してやっています。この問題はもう追求すべきことではなくなっていますし、20年間の間に、気が付けばお互いに同じ道を歩くようになっていたのかもしれません。

また、当日、クマ生息地の会員のみなさんや会場に来てくださった地元の方々の発言を多々聞けて、大変参考になりました。どなたも、2010年のクマ大量捕殺年以来、ほとんどクマを見かけなくなったと証言されていました。

同じ東中国山地の隣接県で、兵庫県側は、クマが爆発増加していると言い、鳥取側はほとんどいなくなったと心配している。1頭まで正確に数えられるサルなどと違って、これだけ科学技術が発達した今でも、クマの生息数の推定は不可能で、神のみぞ知るなのです。

森山会長 青井先生 鳥取県圓田支部長

結果として、とてもいい講演会になりました。森山会長は、青井先生を鳥取空港まで送って行き、喫茶店で、飛行機の時間ぎりぎりまで話し込み、さまざまな点で意気投合していました。すっかりわだかまりが解けたようでした。これから良いお付き合いをしていけそうです。

この様な機会を作って下さった鳥取県支部長をはじめ支部スタッフのみなさんに、心から感謝します。

講演会場に来てくださっていた地元の方の中から、熊森新会員が誕生しました。ご出席くださった地元のみなさんも、ありがとうございました。

自然保護に必要な情報を官民で共有する兵庫県に

私たちの生存を支える地球環境は、今世紀末まで持つのだろうか。

こんなことを心配しなければならないまでに、地球環境は悪化の一途をたどっています。

今こそ、官民が力を合わせて、自然保護に取り組まねばなりません。

くまもり本部は昨年度、クマ保全、クマたちが造る水源の森保全、クマによる地元の生活被害・農業被害問題解決に必要なため、兵庫県の野生動物行政を担当している兵庫県森林動物研究センターに兵庫県のクマ情報を教えてもらおうと思いました。

その1

(電話で依頼)

①平成27年度兵庫県で有害捕殺または錯誤捕獲されたクマたちの、捕獲場所、雌雄、年齢、体重、何回目の捕獲、胃内容物。

②これまで、クマたちに発信機付き首輪をつけて調査したことによってわかったこと。

以上を教えていただけますか。

<兵庫県森林動物研究センターの回答>

兵庫県では依頼内容は兵庫県立大学の研究者たちが調べており、彼らの知的財産なので、一切教えられません。

その2

(本年1月19日に情報公開請求制度を使って書類で依頼)

私たちが欲しい情報は、研究者の知的財産の部分などではなく、県民の税金で調査された基礎データ部分だけです。

民主主義国家を支えるのは、徹底した情報公開なのです。

<兵庫県森林動物研究センターの回答>

情報公開請求内容の全面公開拒否を意味する、公文書非公開決定通知書(知事名2月2日付)がくまもり本部に届きました。

その3

(3月31日に、公文書非公開決定通知書に対する異議申立書を兵庫県に提出)

今の所、兵庫県行政から何の連絡もありません。

(くまもり感想)

ちなみに、兵庫県内における平成27年度の公文書非公開決定通知書に対する異議申立件数は、数件だけです。県として隠ぺい体質がある訳ではないようです。どこの県でも教えて下さっている、捕殺されてしまったクマが、オスかメスかなどに至るまでを全面非公開とする兵庫県森林動物研究センターの姿勢を大変残念に思います。自然保護団体に情報を出さない本当の理由は何なのでしょうか。

去年夏、兵庫県豊岡市の観光地で子グマが目撃され、有害駆除されようとしているという記事が珍しく新聞に出たことがあります。熊森は現地に飛んで行って、子グマが駆除されないように、地元の人達にクマに対応する方法を伝えたり、クマの追い払いなどをしました。これがいけなかったのでしょうか。

去年秋、兵庫県豊岡市の集落の柿の実に、夜、クマがやってきて、次々とドラム缶檻に掛けられて駆除されているのを知って、熊森は現地に飛んで行きました。地元の方たちと話し合い、地元の許可を得て柿の実を取り、山に運んで、クマが集落に出て来ないようにしました。住民の皆さんには感謝されたのですが、これがいけなかったのでしょうか。

兵庫県行政及び行政付き研究者は、くまもりが奥山の放置人工林を生き物たちが棲める自然林に復元し続ける一方で、野生動物被害問題を動物を殺さないで解決しようとしていることに、反感を持たれているのでしょうか。

私たちが自然保護活動を進めていく上で、兵庫県に提出をお願いした情報は必要です。情報を開示していただけるまでお願いし続けようと思います。

元野生グマ「とよ」、人に飼われて一年、記念イベントやります!来てね

- 2016-04-07 (木)

- くまもりNEWS

3月15日・16日 くまもり本部の小学3年生向け環境教育

- 2016-04-03 (日)

- _環境教育

3月15日は、伊丹市の小学校で実施しました。

くまもり会員で、環境教育部の一員でもある会員さんの、

娘さんが通っています。

会員さん自ら、校長先生に環境学習の紹介をしてくださり、

この度、授業をさせていただくことになりました。

市の中心にあり、児童数がとても多いため、2時限に分けて授業をさせていただきました。

3月16日は、西宮市の小学校3年生

くまもり会員のお孫さんが通っている小学校です。

山の上にあるので、ちょっと歩けば自然観察ができる、良い立地。

打ち合わせに向かう途中には、ヤマガラに出会いました。

今回の授業は、「森の力と人間」

人工林と自然の森の違いを、クイズ形式で進めていきます。

どちらの小学校も、子どもたちは元気いっぱい。

積極的に発言し、たくさんの独創的な意見をくれました。

今回は、日本の森林の現状を学んだ子どもたちに、

自分たちでもできることを考えてもらいたいという願いを込めて、

くまもりの活動を、動画を交えて普段よりも詳しく紹介しました。

人工林のスギの皮むき間伐の紹介では、子どもたちは大いに盛り上がりました。

「自分たちもやってみたい」と言う声が多く出て、嬉しかったです。

今年のくまもり本部は、阪神間から近場で気軽に楽しめる活動もいろいろと用意しています。

さっそく、5月22日に、親子参加型の皮むき間伐イベントを兵庫県三田市にて開催です。

間伐の他にも、森の紙芝居や間伐材工作など、様々なプログラムを盛り込みました。

楽しい1日になると思います。皆さん是非、ご参加ください!

二校の関係者の皆様、貴重な機会をいただき、

ありがとうございました!(SY)

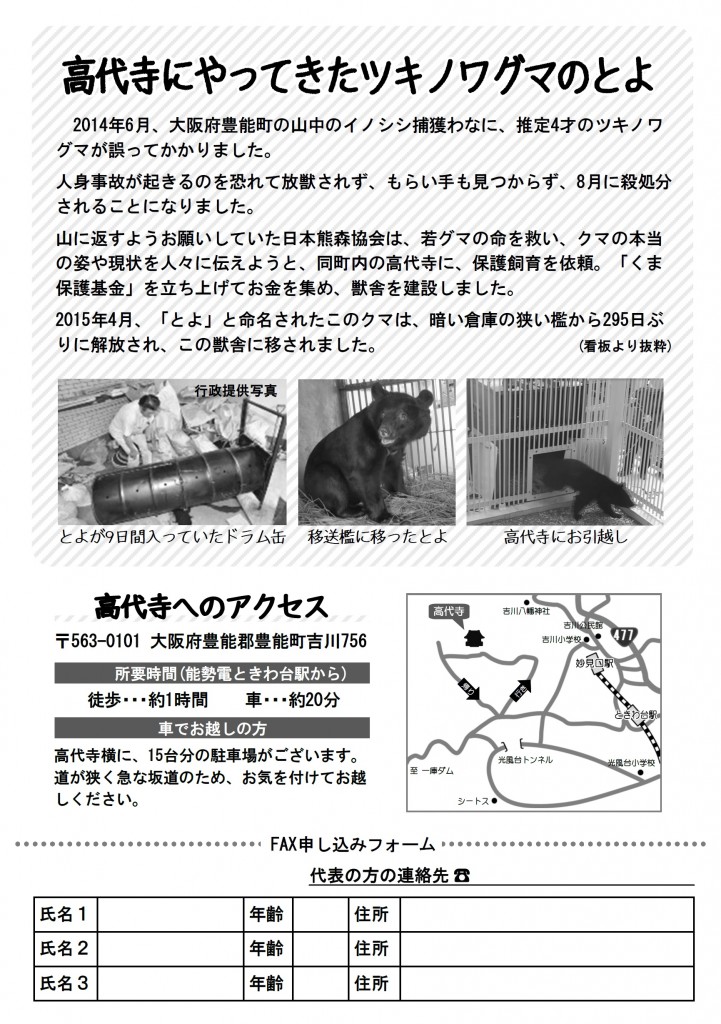

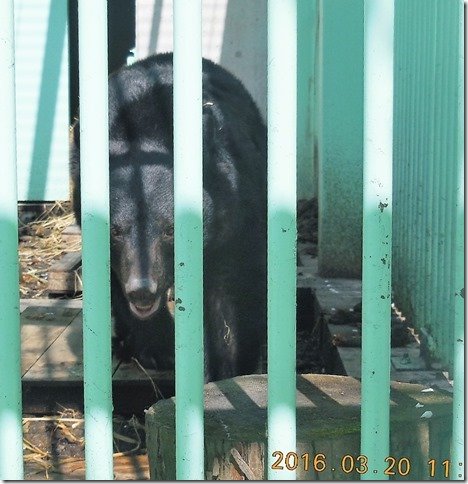

3月19日 高代寺の「とよ」冬ごもり明け <速報>

- 2016-03-20 (日)

- 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

冬ごもり明けした3月20日の「「とよ」のようすが、新光風台に住むK会員から届きました。以下にご紹介します。

2016.3.20 昨年植樹した柿の苗木に施肥(兵庫県宍粟市波賀町)

- 2016-04-03 (日)

- くまもりNEWS

天候は、晴れ。気温は13度と、少し肌寒く感じましたが、桜の花がちらほらと咲き始めており、春のおとずれを感じました。

昨年の柿の苗木植樹では、苗木に盛り土をして、鶏糞(肥料)をまき、もみ殻で覆いました。しかし、現在は、雨や、雪の浸食をうけて、盛り土の一部が削られたり、もみ殻が少なくなったりしたので、今日は補給作業を行いました。

この日ご指導してくださった幸福重信さんは、「動物の棲める豊かな環境を復元していこう」と、熱意溢れるお話をしてくださいました。(以下、概要)

「平成16年、山のドングリはほとんど実らず、山からクマが下りてきて、リンゴ園のリンゴをたくさん食べられてしまいました。しかし、奥山はスギやヒノキの人工林であふれ、動物が棲める場所がほとんどない状況から、これからは、すべての生物が、共生できる、持続可能な森づくりをしていく必要があると感じました。リンゴを守っていくだけでは共生にはつながりません。クマがリンゴ園に来なくてすむように、山に柿を植樹して、クマが食べていけるようにバックヤードをつくっていこうと思っています。」

7名の熊森メンバーは皆、幸福さんのお話に胸をうたれました。

作業を終え、山から下りているとき、ヤマセミ(体長38センチの大きな鳥)の巣穴と、野生のテンに会いました。

熊森は、平成17年からこの原観光リンゴ園さんと協力して、リンゴ園裏山の人工林の広葉樹林化を進めてきました。

これからも、地元と都市が力を合わせて、動物たちの姿が見られる場所を復元していきたいです。

熊森活動は自然に触れ合える楽しい活動です。

みなさんもぜひご参加ください。

京都府丹後のクマ数はわからないが、捕殺する前に生息地の再生や被害防除策を優先してほしい

いったい何頭クマがいるのか。

これだけ科学技術が発達した今、野生動物の生息数など簡単に出せるような気がします。しかし、実際に調べてみると、どんなにハイテク科学技術を使っても、木々に覆われた山の中を動き回る野生動物たちの生息数を把握することは、人間には不可能なのです。それだけ自然界は複雑なのです。

そこで、いろんな方法で、推定生息数を算出するのですが、いまだにこれといった決定打がありません。

階層ベイズ法での推定など、第3者が再現できないような推定法を使用するのは、科学ではないのでやめていただきたいと思います。

そんななか、京都府に依頼された業者は、平成14年度の丹後のクマの推定生息数は120頭、12年後の平成26年度には約6倍の700頭に爆発増加したというのです。もしこの推定があたっているなら、爆発増加した要因を知りたいものです。

人間でいうなら、日本の人口1億2800万人が12年後には7億6800万人になっているということです。

だいたい、丹後半島では、平成10年ごろナラ枯れが猛威を振るい、約9割のミズナラが枯れてしまいました。ミズナラはクマの冬籠り前の貴重な食料でした。また、現在、クマの夏の食料である昆虫が、山から大量に消滅してしまっています。

食料を求めてクマたちが山から一斉に出てきたら、目撃数や捕獲数がうなぎ上りに増えるので、クマが爆発増加したように見えますが、ドーナツ化現象かもしれません。丹後半島は山が低く、人家が入り込んでいるので、クマが里に出てきたらすぐに見つかってしまう場所です。

もし仮に丹後のクマが700頭を超えていたとしても、何頭だったらいいのか、人間にわかるようなものではありません。人里に出て来ないように生息地の自然環境の復元や被害防除策を優先させるべきです。それらをなおざりにして、捕殺していいわけはありません。動物たちの命もたった一つ、命は何よりも尊いのです。

とりあえず、京都府には丹後半島のクマ生息推定数700頭に至った計算経緯を教えていただき、わたしたちもその推定方法がどこまで妥当と思えるか検証してみようと思います。

ファッションに動物の犠牲はいらない リアルファー使用量の減少は世界的な流れ

- 2016-03-08 (火)

- くまもりNEWS

以下、オルタナSからの情報です。

NPO法人アニマルライツセンター(東京・渋谷)は、2015年に国内の毛皮消費のために約167万頭の動物が犠牲になったと発表した。財務省の貿易統計では2015年、毛皮付き衣料(付属品、帽子含む)の輸入量は、点数にして4,271,681点、重量は2,188,900キロだった。2014年と比較すると点数は32%減、重量は36%減で、犠牲数は同団体調べでは約89万頭減った。(オルタナS副編集長=池田 真隆)

犠牲数は約167万頭と膨大な数に及ぶが、毛皮消費は年々減っている。昨年から引き続き、羊またはやぎの中国からの毛皮輸入量は増えているが、キツネ、ウサギ、ミンクなどの動物の毛皮輸入量は減った。毛皮付きの衣料品、付属品は4年連続で減っている。

社会の毛皮に対する見方も変わりつつある。同団体が2014年に行った意識調査では、「毛皮を購入する」と答えた人は8%に過ぎなかった。この声を受け、2015年はファストファッションだけでなくラグジュアリーブランドのHUGO BOSSやアシックスなど、国内でも毛皮を使わないと宣言した企業が増えた。タレントのローラは、SNSに「I don’t wear real fur❤」と投稿し話題となった。

この流れは、日本だけでなく世界的な流れでもある。2016年2月14日、オランダでのミンクの毛皮生産を禁止する裁判での判決文の中には、「この流れは、動物福祉に関連したことではなく、毛皮生産のために動物を飼育することが倫理的に受け入れられていないという考えからきている」と明記された。

毛皮は有史以来防寒具として使われてきた。しかし、人道や環境に配慮した、よりエシカル(=倫理的)な生産方法で、おしゃれな衣類が生まれているなか、毛皮のために動物を犠牲にすることが許されなくなっている傾向が伺える。アニマルライツセンターは、「私たちは、毛皮を使わないでおしゃれを十分に楽しむこともできます。日本の素晴らしい技術は、エコファー製品を年々良い物に変えてきています。毛皮を買わない、毛皮がついた商品を買わない、エコファー製品を選ぶ、そういった『正しい』消費が求められる時代です。『ファッションに動物の犠牲はいらない』それが当たり前になることを目指しています」と断言する。

くまもりから

美しい毛皮と、殺害された野生動物たちの悲鳴が結びつかなくて、なんとなく毛皮を着ている人が多いと思います。しかし、いったん現実を知ったなら、ほとんどの人は考えが変わると思います。おしゃれに毛皮を使わない世界的な流れが起きているのは、無用の殺生を避けるくまもり理念とも合致します。

3月4日 平成27年度京都府のクマ捕殺数・誤捕獲数が西日本で突出最多となった問題で、府庁に本部・支部が要望書を提出 記者会見・NHKニュース

上記の問題を、生態系保全上看過できない大問題であると考えるくまもりは、本部と京都府支部で、府庁記者クラブに出向き、記者会見を行いました。

当協会の現地調査からわかってきたことですが、京都府は京都府絶滅寸前種であるクマに対して、クマ保護計画では、すばらしい保護体制を書き連ねておきながら、実際の現場は捕殺一辺倒で、クマ保護計画は言葉だけのものになっていました。

現場担当者のみなさんに会い、せめて他県並みの保護体制をとっていただけるように要望しましたが、担当者のみなさんはみなさんなりにご自分のお考えがあり、当然のことながら、今の体制に問題はないと一蹴されてしまいました。

大量捕殺されてしまったクマたちは、いまさらもうどうしようもありませんが、今後もこのような体制が続くことは絶対に認められません。熊森は、クマの保護体制に関して京都府を世に訴えることにしました。

うれしいことに、6社のメディアが出席してくださり、熊森が25分間説明した後、35分間、記者さんたちの活発な質疑応答がありました。

(以下は数日間で消えます。今のうちにご覧になってください)

●NHKニュース京都地方

www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/2013381511.html – キャッシュ

●京都新聞

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160304000149

記者会見後、京都府に要望書を提出しました。

<要望書の内容は、4つ>

①クマが誤捕獲されないよう、環境省の、「クマ生息地でのイノシシ、シカ捕獲用くくりわなの直径12cm規定」を守ってほしい。(京都府は20cm以上に規制緩和していた)

②山から出てきたクマを有害捕殺する前に、追い払いや誘因物の除去など、必ず、被害防除対策を行い、可能な限り捕殺を避ける努力をしてほしい。

③人間が破壊したクマ生息地の自然環境を復元・再生することを最優先してほしい。

④生物の多様性を保全することや他生物の命の尊厳を守ることの大切さがわかる職員を担当部署につけてほしい。

今回の要望書を作成するにあたって、京都府担当部署は、くまもりがお願いしたデータを快く全て送ってくださいました。お手数をおかけしました。心からお礼申し上げます。

熊森から

山が荒れ、第一次被害者である野生動物たちが生きられなくなって、食料を求め、次々と里に出てくるようになりました。第2次被害者である地元は悲鳴を上げており、大変な問題です。

山を荒らしたのは、全国民の責任です。野生動物の人里多数出現問題を過疎化高齢化した地元だけに任せるのではなく、都市市民も問題解決に向けて、お金持も力も出すべきです。

会員必読 「多種共存の森」清和研二著

- 2016-02-28 (日)

- くまもりNEWS

「天然林では多くの種が共存しているのはなぜか」

こんなことを疑問に思って研究した人がいたなんて驚きでした。東北大学大学院農学研究科教授の清和研二先生です。

清和先生は、徹底した現場主義。さまざまな鳥獣や虫、微生物や菌類のはたらきによって、自然界は最終的に多種共存の森になっていくことを、土の中の生き物たちや病原菌レベルまで動員して証明されました。<ジャンゼンーコンネル仮説>の証明。

自然界の意思は、どこまでも多種共存だったのです。それに逆らうような人間の自然への干渉は、遅かれ早かれ失敗に終わるしかありません。副題は、ー1000年続く森と林業の恵みーです。

熊森会員のみなさんにぜひ読んでおいてもらいたい衝撃の1冊です。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ