くまもりNews

9月7日 本部森林生態学講座 「温暖化による昆虫の消滅が、クマを絶滅させる」(1日目座学)

平日ではありましたが、兵庫県西宮市で「森林生態学講座」をもちました。

講師は、昆虫の研究者です。

参加者は、大学生からリタイア組まで計18名。

熊本県の法人会員さん3名も参加されました。みんな熱心にメモを取っておられました。

2002年に、日本の森で、大異変が起きました。

2002年の冬の気温は、例年と比べてかなり高めで、京都市での月平均気温は1月5.7℃、2月6.1℃、3月10.3℃でした。

ちなみに前年度は、1月3.9℃、2月5.3℃、3月8.6℃でした。

2002年は雪も少なくて、2月の芦生原生林の積雪は10センチしかありませんでした。

この年、葉を食べる多くの昆虫が、森から消えました。絶滅したのです。原因は、植物の春の芽吹き時期と昆虫の産卵との時期のずれが起きたことです。

ふつう、卵からかえったいわゆる毛虫は、柔らかい葉しか食べられません。柔らかい葉にありつけなかった毛虫は生き残れません。

毛虫(=蝶や蛾の幼虫)がいなくなると、これらを餌としている、アシナガバチやスズメバチ、小鳥たちのヒナも生きられなくなりました。

沈黙の春です。

クマの春から夏にかけての食料は昆虫です。ツキノワグマの舌が異様に長いのは、蟻やハチを食べるためです。

以前はこの時期に拾ったクマの糞の中には、昆虫がいっぱい入っていましたが、最近はもうそのような糞を見かけなくなりました。

いかに山から昆虫が消えたかです。

最近、クマは、6月ごろから、もう食料を求めて、里に出てきます。

その背景にはこの時期の餌だった昆虫の大量絶滅があります。

1997年に、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3、京都会議 )で、地球温暖化を早く止めないと、2050年までに地球上の30%の昆虫が絶滅するという警告が発せられました。

人類が、急激な温暖化を何とかして食い止めねばならないということが、この日の結論でした。

9月10日 アベマキとクヌギのドングリが待ち遠しい大阪の「とよ」

- 2015-09-12 (土)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

長野市の宮澤先生によると、7月下旬から8月上旬のある日、カレンダーでも持っているかのように、毎年そのクマ固有の日から、突然に冬ごもり前の食い込みが始まるそうです。そして、いったんスイッチが入ると、朝から晩まで食べ続けようとするということです。冬ごもりをさせないような飼い方だと、食い込みさせる必要はありませんが、私たちは「とよ」を冬ごもりをさせてやりたいと思っているので、秋にはたくさんドングリを与えてやりたいです。

もうすぐ、マテバシイのドングリが落ち始めますが、去年試したところ、なぜか、「とよ」はマテバシイは食べません。(注:枝についた青いマテバシイは1度食べました)クマの生息地にないドングリだからでしょうか。アベマキかクヌギのドングリでないとだめなのです。アベマキとクヌギのドングリが落ちるのはまだまだ先です。待ち遠しいです。今年はその他のドングリも食べるかどうか試してみたいと思っています。

9月10日のお世話日には、7名が参加しました。

寝室のエサ入れ引き出しを引き出すと、いつものごとく、水も食料も空っぽになっています。健康です。今日の食料第1弾は、バナナとモモです。水と食料で誘導して「とよ」を寝室に閉じ込めてから、獣舎のお掃除です。

糞を取ってから、すのこをプールできれいに洗ってやりました。

その後、プールを洗って、きれいな水を入れてやります。

今日は初めて、寝室の屋根に積もった落ち葉の掃除もしました。秋になってきたことを感じます。

ドングリの代わりに、「とよ」の大好きなクルミをあげることにしました。

常動行動をする場所に、洗ったすのこを敷いて、お掃除完了。

このメンバーでお世話しました。(クマ用のプールです)

最後に、「とよ」を運動場に出してやります。

「とよ」はいつものように、獣舎の東端を行ったり来たり、常動行動を開始です。

そのうち、じっと止まったので、わたしたちは、常動行動が終わったのかと期待しました。

しかし、よく見るとオシッコをしていました。

早く常動行動を卒業してほしいです。

でも、最近は、お世話に行った私たちと目を合わせるようになってきたので、「とよ」も少しずつ人間に慣れてきたなと感じます。

いつか、見つめ合ってお話ができるようになるといいな。

この国に、こんな魅力的な動物が棲んでいたなんて。日本に生まれて本当によかったと思います。

いつものことですが、参加者一同、「とよ」を観察することによって癒され、満足感いっぱいになって家路につきました。

9月4日 伊丹市の公民館で、くまもりが連続講座の講師を

- 2015-09-12 (土)

- くまもりNEWS

市民対象の、4回連続講座が兵庫県伊丹市の公民館で企画され、そのうち3回分を熊森が担当させていただくことになりました。

第1回目の講座を務めるトップバッターは、森山会長です。

公民館から与えられたテーマは、「生態系の今と昔」です。

集まられた市民のみなさんに、写真を見せながら2時間、テーマにそって話しました。

会長はこのテーマで講演したのは初めてということでしたが、バイオスフィアの話など、とてもおもしろくて考えさせられました。

みなさん最後まで熱心に聴講されていました。

お手伝いに行ったスタッフたちも、楽しくて聞き入ってしまいました。

来週11日は、環境教育部が2時間の市民講座を担当します。

企画されたみなさん、参加されたみなさんに、くま森に講師を依頼して良かったと言ってもらえるように、がんばります。

なぜ里山放置説ばかりなのか 奥山のナラ枯れ実態を見よ

- 2015-09-12 (土)

- くまもりNEWS

わが国では、クマが里に出てくると、いつもきまって、里山が放置されているからクマが(調子に乗って)出てきたというコメントがつけられて、報道される。

どうしてこうなるのか。ほんとうにおかしい。

悪いのは、クマと、里山を放置している地元の人たちという説明だが、本当だろうか。

しかし、里山が放置されたのは1960年代のエネルギー革命からだ。

クマたち奥山の生き物たちが山から出てきだしたのは、1990年代、平成になってからだ。

現在、クマたちが棲んでいた奥山がどうなっているか、国民のみなさんはご存じだろうか。

わたしたち熊森は、これまで、人が入れないような奥深い山に入って行って調査をし続けてきた。

しかし、今年、そんなことをしなくても、部屋にいながら全国各地の奥山荒廃状況を観察できることに気づいた。

GoogleEarthだ。

次の写真は、富山県の奥山の原生的な森で、最近までクマの宝庫だったところだ。

今年の春に行ってみると、クマの生息痕跡は完全に消えてしまっていた。

もはや、ここには1頭もいないと感じた。

冬籠り前のクマたちの食い込み食料となるミズナラが、全部枯れていたのだ。

秋のクマが頼りにして来たのは、たまにしか豊作にならないブナの実ではなく、豊凶の少ないミズナラのドングリだったのだ。

600haの山の中を1日歩いても、生きているミズナラの木が1本も見つからなかった。

帰ってきてから、GoogleEarthで訪れた山を拡大してみると、ミズナラの白骨死体が巨木の原生林の木々の間から、いっぱい浮かび上がってくる。

2007年に、山が真っ赤になっていたから、そのころ枯れたものだろう。

ちなみにそのあたりの山々を調べてみると、どこもかしこもミズナラの白骨死体だらけだ。

わざわざ現地までしんどい思いをして行かなくてもわかるではないか。

みなさん、GoogleEarthで、日本の奥山原生林をチェックしてみてください。

クマたちが、なぜ奥山から出てくるのか、はっきりわかりますよ。

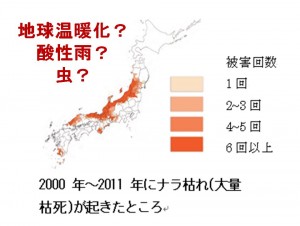

ナラ枯れの原因が地球温暖化に関係していることは明らかだ

- 2015-09-12 (土)

- くまもりNEWS

国は、ナラ枯れの原因を、ずっと、亜熱帯性の5ミリほどの甲虫であるカシノナガキクイムシにしてきた。

虫に責任を負わせるのだ。

しかし、国の調査機関である森林総研の発表を見ても、私たち人類の現代文明が引き起こした温暖化が大きく関与していることは明らかだ。

<森林総研資料より>

カシノナガキクイムシは北上を続けており、何年か前に、ついに秋田県に入ったことを聞いて衝撃を受けた。

今年の夏、北秋田市まで行ってきた。まだ北秋田市には入っていなかった。

地球温暖化がこのまま進めば、カシノナガキクイムシが北秋田市に入るのは時間の問題となる。

人類は、化石燃料を使うのをやめなければならない。

といって、福島原発事故で、原発も使えないことがはっきりした。

人類は、72億にも爆発増加してしまった今、これからどう生きていけばいいのか。

本当に、武器を作って海外に売ってもうけたり、隣人や隣国と憎しみ合って戦争をしたりしている場合ではないのだ。

8月27日 とよ君ファンクラブ 元野生グマの飼育に挑戦

- 2015-09-06 (日)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

とよは、お世話に行くと、私たちを見て、すぐに寝室の餌箱の所に飛んできました。

木曜日以外は、お寺が餌や水をやって、健康観察をして下さっています。

まず、お寺との連絡黒板を読んで、1週間に食べたものや体調をチェックします。

今週も元気にしていたことがわかりました。良かったです。

餌箱には新鮮な水と果物を入れます。バナナ10本、スイカ半玉、すぐに食べ終わっていました。追加です。

とよが食べている間に、鉄の扉を閉めて寝室に閉じ込めます。

次に、プールの掃除から始めます。余り掃除が長引くと、もう出たいと言って、扉をたたき始めるのだそうです。この日は、掃除が終わるまで約2時間、とよはおとなしく寝室で待っていました。

最近なぜか、とよはプールに糞をします。自然界では、谷川に入った時、糞尿をしていたのかもしれませんが、プールの水は流れないので、ここでしてもらったら困ります。しかし、どう教えたらいいのかわかりません。とよも、流れない水があることを不思議に思っているかもしれません。

山上には水道がないので、夏場は井戸水だけでは追いつかず、たくさんのポリタンクで運んできた水を、プールに入れていきます。これはかなりの重労働です。やっとのことで、3分の1程度の深さにまで水が入りました。とよには悪いけれど、今日はこれで限界です。だれが給水車かタンク車を貸してください!

運動場の掃除が終わってから、とよがどの果物から食べるか見ようと、運動場に果物を並べてみました。本当はもっと野菜的な物も与えたいのですが、何をやっても市販のクマフードと果物しか食べないので、しかたがありません。トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシ、ゴーヤ・・・どれも食べません。

いよいよ、寝室の扉を開けてやります。

なぜか、また、運動場の東端を行ったり来たりの常道行動が始まりました。どうしてこのような行動をとるのか、私たちにはわかりません。以前は必死で行ったり来たりしていましたが、最近は、行ったり来たりしますが、それほど必死でやっているようには見えません。

そのうち、プールに飛び込みました。

とよは、プールが浅いので、一生懸命姿勢を低くして水につかり、ごくごくと音を立ててプールの水をおいしそうに飲んでいました。山にいた時も、こうやって谷川の水を飲んでいたのでしょうか。私たちが見ている間に3回、プールに入り、私たちをちらっと見上げていました。

濡れたままで体も振るわずあがってくるので、せっかく新しく敷いてやった藁が、すぐにぐちょぐちょに濡れてしまいました。仕方がありません。

また常道行動が始まります。運動場に置かれた果物は、ちらりと、目で追っていました。

取りやすかったのか、そのうち、一瞬にして梨をくわえ、常道行動しているところまで持って行って食べました。その早いことと言ったら、一瞬にして食べ終わりです。再び常道行動にもどります。次に狙ったのは、ブドウです。巨峰の所にさっと来て、一房を一瞬にして食べ尽くしました。ペロッとしたら、巨峰が全部消えていたという感じでした。味わって食べているとはとても思えません。

とよ、来週また来るね。元気でね。

この日お世話に来てくださった皆さんです。

とよの獣舎の後ろの柿の木に、実がびっしりと付いていました。甘柿だそうです。実ったら、お寺の皆さんがきっと食べさせてくださると思います。

ほんとうに、ここは抜群によい環境です。心配した夏場の蚊も、そんなに多くはありませんでした。(クマにはフィラリア病はないそうです)

お寺の皆さんに改めて感謝して家路につきました。

8月29日 本部環境教育チーム、丹波市の自然体験施設で紙芝居

- 2015-09-06 (日)

- _環境教育

兵庫県丹波市の丹波自然体験施設でのキャンプに、

くまもり本部環境教育チームが初出演しました。

キャンプ参加者の3分の1は小学生たちで、あとはおとなたちです。

今回の私たちの出番は、午後7時からです。

キャンプファイヤーを囲みながら、

野外でくまもり紙芝居とくまもりダンスを行うという初めての内容に、

本部環境教育チーム一同、わくわくドキドキで挑みました。

いよいよくまもり紙芝居開始。

「このお話は、・・・」と言いかけたら、ドバーッと突然、大雨になりました。

紙芝居はいったん中止。どうなることかと思いましたが、

そのうち、みんなの願いが通じて、

雨が小雨に弱まり、無事再開できました。

紙芝居が終わってからは、

丹波市在住のプロのミュージシャンさんが演奏してくださって、

生音でみんなでくまもりダンスを踊りました。

演奏にどんどんアレンジが加わっていきます。

参加者一同、大いにのってくれました。

音楽の持つパワーを、改めて感じました。

自然の中、夜、生演奏のプロの音楽、キャンプファイヤーと、

非日常的で楽しいこと尽くしの夜でした。

一日中自然の中で過ごしたからか、

教室で見る子供たちと違って、

みんな、ほんとうにのびのび・いきいき。

夏休み最後の楽しい思い出になったことでしょう。

私たちも本当に楽しかったです。

この様な機会を与えてくださったみなさんに、感謝です。

ありがとうございました。(SY)

これはひどい 全国初 和歌山県猫条例(案)しかも、従わなければ罰則(過料)付き パブリックコメント締め切り9月7日

- 2015-08-31 (月)

- くまもりNEWS

和歌山県で猫を飼っておられる方から、今後、猫は室内飼養とするなど、日本人の感覚からは信じられないような、猫を物としてしか見ないとんでもない条例案が、和歌山県で初策定されているという訴えが入りました。しかも、従わなければ、勧告→命令→罰則(過料)付きという厳しいものです。

また、個人的に十数年間、地域猫活動を細々と一人でやってこられたという方からも、「今回の和歌山県猫条例案を見て、はらわたが煮えくり返るほどの憤りを感じている。動物愛護や地域貢献の思いから、地域猫活動をボランティアでひっそりと続けて来られた無名の方々が、今後、知事に氏名の届け出を義務付けられるばかりか、地域猫活動によって生じるさまざまな問題の全責任を【地域猫対策を行う者の遵守事項】として課せられることになるため、一斉に引いてしまわれるのではないか心配だ」という声が届きました。

当協会の保護活動は、野生生物が主であり、犬猫までは手が回らないというのが現状です。しかし、和歌山県猫条例(案)に目を通してみたところ、本当に信じられないひどさであると感じましたので、当協会も声を上げようと思うに至りました。

結局、野生動物問題と飼育動物問題という違いはありますが、問題の根源は全く同じです。不幸な猫を増やさないという美名の元、人間が人間の都合のみで、他生物を徹底管理しようという他生物に過酷な西洋思想を、日本に持ち込もうとしている人たちがいるということです。

犬や猫を見かけたり、彼らと思わず接したりすることによって、私たち人間が受けている癒しや喜びは、限りなく大きなものです。今後も、日本は日本らしく、彼らとおおらかに共存していく文化を守っていくべきです。

当協会本部も和歌山県のパブリックコメントに反対の声明を出しますが、個人的に声をあげて下さる方がおられたら、ぜひ、よろしくお願いします。

<和歌山県のパブコメ募集の説明や改正案(骨子)>

既にある動物愛護条例の一部を改正する案についての意見募集です。

猫についての厳しい規制を条例に追加しようとしています。

下記で、パブコメ募集ページがご覧いただけます。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html

意見提出方法 は、和歌山県によると以下のようになっています。

(1)郵 送:〒640-8585(住所記載不要) 和歌山県食品・生活衛生課あて

(2)ファクシミリ:073-432-1952

(3)電子メール:e0316003@pref.wakayama.lg.jp

※いずれの方法による場合も、提出される方の①住所、②氏名、③年齢、④電話番号、⑤ご意見の該当箇所

(項目)、ご意見を明記してください。

※電話でのご意見は、受付をいたしません。

第20回本部くまもり原生林ツアー無事終了!8月23日(日)

- 2015-09-06 (日)

- くまもりNEWS

集合場所の阪急西宮北口駅近くに、みなさん早々とおそろいくださいました。

おかげさまで、出発予定時刻の午前8時少し前に、バスが出発。

快調なスタートを切ることが出来ました。

行き先は、兵庫県と岡山県の境に位置する岡山県西粟倉村の若杉天然林です。

夏休みの自由研究をしようと親子で参加した子供たち、大学生、大人、現地合流組も合わせて、総勢46名が参加、大いににぎわいました。

今年の原生林ツアーの実行委員長は、22歳の新卒本部職員が務めました。

道中、参加者のみなさんに大いに楽しんでいただき、また、勉強もしていただこうと、本部スタッフ一同、一生懸命準備しました。

バスの中では、目的地到着までの時間を利用して本部スタッフによる様々な企画が催されました。

兵庫県たつの市のたつの公園で一旦下車し、保護飼育されている2頭のツキノワグマを見ました。

首の下に名前の所以となった「月の輪」の白い模様がはっきりと見えました。

次に下車していただいたのは、兵庫県千種町の佐古井の森です。まだ青いミズナラのドングリの実を見ていただきました。

ブナの実はとてもおいしいのですが、豊凶が激しく豊作年が少ないので、クマにとっては冬籠り前の食い込み用食料としては、あまりあてにできません。

クマが頼りにしているのは、このミズナラのドングリです。日本海側では残念ながら、2000年代に原因不明のナラ枯れが起き、江戸時代からずっと生きてきた200年300年の巨木から始まって、ミズナラが大量に一斉枯死してしまいました。

3番目に下車していただいたのは、広大な人工林地帯で人工林の中が見られるところです。

いよいよ若杉原生林の前に到着。班ごとに分かれ、昼食です。

現地の天候は終日晴れ、気温は25℃でハイキング日和。昨年に引き続き、今年も地元の千種高校生徒会が原生林ガイドを手伝ってくれます。

まず、入山に向け、準備体操です。

入り口で記念撮影

班ごとに入山開始です。

葉の見分け方を伝える高校生「ホオノキ一枚、トチノキてのひら」

ブナやカエデの木々から差し込む木漏れ日。

輝きを見せる冷たく澄んだ沢の水。

様々な鳥のさえずりをききながら、ゆっくり散策・・・。

ああ楽しかった。みなさん、さわやかなお顔で無事帰還。

「天然林は素晴らしい」

「清流の涼しい風が心地よい」

「紅葉の時期に、また来たい。」

みなさんに、大いに楽しんでいただけたと思います。

「ガイド役の若いスタッフのみなさんが、すばらしかった」

参加された皆さんから、このようなご感想を頂くことが出来ました。

日本の奥山の現状も知っていただけました。

ご参加くださったみなさん、千種高校のみなさん、本当にありがとうございました。

無事故で、無事、終了することができました。

渋滞もなく、予定より30分早い午後6時半に、西宮北口で解散しました。

来年の、本部原生林ツアー2016年8月21日(日)に開催いたします。是非、今からご予定ください!!

JR東海の「住民の反対を無視してまで着工しない」は嘘だったのか 大成・佐藤工業・錢高組にリニア最難関南アルプストンネル工事着工させる

- 2015-08-27 (木)

- くまもりNEWS

<以下産経新聞より>

JR東海は2015年8月27日、平成39年に東京(品川)-名古屋間の開業を目指すリニア中央新幹線について、同日、本格着工したことを明らかにした。最難関とされる南アルプスを貫く大トンネル(総延長25キロメートル)の一部で、大成建設などの共同企業体(JV)と契約を結んだ。工期は平成37年10月末までの約10年間。

着工したのは同トンネルの東端にあたる山梨県側の工区7.7キロ。今年3月から公募型の入札手続きを進めていたが、大成と佐藤工業、錢高組の3社によるJVが施工者に決まり、26日付で契約した。トンネル西端にあたる長野県側の工区(8.4キロ)も今月から入札手続きを始めた。

JR東海は昨年12月、品川、名古屋の両駅で準備工事を開始していたが、本格工事は南アルプストンネルが初めて。柘植康英社長は「全線で最初の本格的な工事で、広い意味での着工といえる」と述べた。

山梨、静岡、長野の3県にまたがる南アルプストンネルは、陸上の鉄道トンネルで世界有数の規模となる。地表面からの深さは最大約1400メートルあり、地下水も多いことから「過去類を見ない難工事」(ゼネコン幹部)とされる。

(くま森から)

大成建設・佐藤工業・錢高組は、わが祖国の母なる大地を取り返しがつかないまでに破壊する工事であっても、技術を競い合いたいのか、お金をもうけたいのか。

以下は、城南信用金庫相談役 吉原毅氏の言葉

「企業の目的は、利益の拡大ではなく社会貢献です。会社の憲法である定款の目的には、利益の拡大とは書いてありません。企業は、定款に記された様々な事業を実施することにより世のため、人の幸せのために活動するという公的な使命があるのです」

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ