くまもりNews

6月27日 「くまもり通信」84号完成

- 2015-07-04 (土)

- くまもりNEWS

会員のみなさんへ

「くまもり通信」84号の発送を開始しました。

熟読の上、会員の集いなどで話題に取り上げたり、人々に熊森活動を広める手段に使ったりして、有効活用くださるようお願いします。

ご意見やご感想をお寄せください。

最新号は1部100円での販売も受け付けています。

ページ 目次

2 巻頭言 全ての命を尊重する社会を願い続ける

3 特集 第18回くまもり全国大会

7 特集 豊能町誤捕獲グマ救命報告その4

9 南アルプスを守るために

11 グラビア

13 くまもりこども通信「実のなる木が育つまで」

14 くまもり動物植物図鑑「クリ」

15 支部・地区だより

17 太郎と花子のファンクラブ

18 会員の声 / 編集後記

6月14日 第8回群馬県支部総会

- 2015-07-03 (金)

- くまもりNEWS

群馬県支部会員28名、他支部会員8名、計36名で第8回支部総会が持たれました。

午後からは、宮澤正義先生を囲んで、「私の自然観と人生」というテーマでお話をして頂き、参加者からの質問にも答えて頂きました。みんな熱心に聞き入っていました。

<群馬県の野生鳥獣による農作物被害について>

群馬県支部は、5月28日、群馬県知事あてに「鳥獣の適正管理計画」に反対する申し入れ書を提出しました。6月10日に回答書を受けましたが、何の危機感も感じ取れない内容で、大変残念でした。

(A4で4ページにわたる、群馬県知事あて「鳥獣の適正管理計画」に反対する熊森群馬県支部申し入れ書の大要)

国は昨年5月30日、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、今後は、「鳥獣の管理」に法律の重点を置くことにしました。これに基づき、今年5月29日より、特定野生動物を保護対象の1種、管理対象の2種に分類し、2種に指定した種に対しては、あらゆる組織を動員して、科学的・計画的の名で捕獲殺害する計画です。

群馬県では、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマなど6種が、2種に指定されました。

この計画は、生息地の状態、生態系、生物多様性をまったく無視した残虐で人間の狂気としか思えない計画です。野生動物たちを無慈悲にも捕獲殺害し、生態系の崩壊を招き、未来世代の生存さえも危機に陥れる「適正管理計画」強く反対します。

ツキノワグマの推定生息数に関しては、科学的に算出したと称しながら、過去15年間の捕殺数と平成26年度の推定生息数を見るに、全くかみあっておらず信頼できないことが明らかです。科学的調査の結果に基づいて適正管理すると称し、野生鳥獣を大量殺害することは許されることではありません。

以下は、群馬県庁の発表によるものです。

<群馬県の鳥類による農作物被害>

(平成7年から平成20年までの推移)

(群馬県支部長の言葉から一部紹介)

レイチェル・カーソンは、1962年「沈黙の春」で、化学物質の危険性を世に出しました。冒頭の言葉は以下です。

「自然は、沈黙した。薄気味悪い。鳥たちはどこへ行ってしまったのか」

そして、晩年に行った講演の中で、「この恐るべき化学物質から逃げおおせる人など誰一人としていません」と警告されています。

群馬県の鳥類による農作物被害面積の推移を見て、群馬県でも「沈黙の春」が始まっていると私は考えます。

6月28日 太郎と花子のファンクラブ

- 2015-07-04 (土)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 太郎と花子のファンクラブ

初めて、「たろはな」に参加しました。私たちが行くと、うれしそうに近寄ってきたのにはびっくりしました。

それどころか、檻の隙間から手を出してきて、人間に触れたそうにしていました。

赤ちゃんの時から飼われているので、人間に警戒心がないのだと思います。

こんなクマたちもいるのかと思いました。

おいしい果物をどっさりともらっていました。

一番驚いたのは、干物の魚の食べ方です。まず内臓を取ってから、片身ずつはがして食べて、ひっくり返して、尻尾と頭だけ残していました。人間とまるで同じ食べ方です。誰かが教えたのかと思いましたが、誰も教えていないのだそうです。

太郎は、「ニンジン太郎」と言われるだけあって、ほんとうに人参が好きなようです。人参を両手に抱いておいしそうに食べていました。

とにかく大きくて元気そうなクマたちでした。

このみなしごの2頭くまたちが、26年間も、善意の市民の手によって大切に生かされてきたのは、すごいことだと思いました。

6月16日 (本部)三重県奥山調査

- 2015-07-03 (金)

- くまもりNEWS

三重県大台町父ヶ谷から、さらに奥にある大杉谷国有林までを見に行ってきました。

道中、紀伊半島の険しい山々に圧倒されました。

父ケ谷 の林道はあちこちで崩れており、水の破壊力のすごさ、重力に従って崩れ落ちようとする岩の力のすごさを思い知らされました。これらの自然の力の前には、人間が何をしても無駄だと感じました。

以前造られていたコンクリートの橋も、大雨や崩れてきた岩でふっとばされていました。2010年には車で入れた道ですが、今は完全に通行不可能です。

ここは、年間降水量が3000~5000mmもの雨が降る世界的な多雨地帯です。山のあちこちから、水が噴き出していました。

この辺りは、暖温帯と冷温帯の境目になっているため、低木層には常緑広葉樹が、林冠層には落葉広葉樹が多くみられました。

確認出来た植生は、ミズナラ、アカガシ、ヤマツツジ、サルナシ、タニウツギ、フサザクラなどです。動物は、山ビル、マムシ、ニホンシカなどです。

(帰り道の林道で、1頭の子鹿が全速力で走っているのを見る事が出来ました。)

3時間歩いて、やっとのことで大杉谷国有林に到着です。

この国有林は台高山脈の山奥標高800~1000mの場所にあり、1500haという広大さです。

戦後の拡大造林により、ここもスギやヒノキの人工林の山となりましたが、自然遷移が進み、針広昆交林となりつつある場所も多くなってきているそうです。

この日は、あいにくの雨の中での調査となりました。

こんな奥地まで林業に利用しようとして莫大な税金を投入し続けた日本国の歴史があります。この国策によって、クマをはじめとする野生鳥獣たちは、生息地を奪われ、絶滅を迎えています。

今や、木材需要は低迷しており、苦労して育てた材が、バイオマスという名のもとに、燃やして発電に利用されて終わるケースも増えています。

同行してくださった地元林業家の方も、こんな奥地にまでスギやヒノキを植える時代はもう終わったと言われていました。

国有林に残された膨大な人工林。これまでお会いした林野庁の上層部の方々は、口をそろえて、「戦後の拡大造林政策は失敗しました。日本の奥山を大荒廃させてしまいました。もうどうしていいのかわからないのです」と、言われています。

国有林は国民すべての財産ですから、国だけに判断を任せるのではなく、今後どうしていくのか、広範な国民で知恵を出し合って、共に考えていく時が来ています。

次回は、国有林の奥深くに入って、スギ・ヒノキの成長具合など見てみたいと思います。

6月27日 <本部>和歌山県 那智勝浦にて、皮むき間伐(皆伐)指導

- 2015-07-04 (土)

- くまもりNEWS

平成23年、台風12号による集中豪雨で、那智勝浦町では大規模な土石流が起き、死者8人行方不明13人という惨事を引き起こしました。このことがあって、人工林率56%の那智勝浦町では、保水力のある山を取り戻そうと、市民たちが人工林の皮むき間伐に乗り出したのです。

今年も皮むき間伐を実施するにあたって、地元熊森会員から、熊森本部に指導員を派遣してほしいという依頼があり、2名で行ってきました。

現地の方々と本部スタッフ含む総勢17名で、作業を行いました。

今回皮むき間伐を行ったこの場所は、一年を通して多雨であり、泥岩や砂岩のもろい地質でできた急斜面にスギが密集している状況です。一刻も早く、豊かな植生環境に戻らねければなりません。今回は、

このスギを除去し、自然に植生が回復できるように、皮むき皆伐を行いました。

すでに皮むき間伐が進んでいる場所も多くみられ、地元の方々の豊かな森を戻したいという熱い思いがひしひしと伝わってきました。

皮むき間伐の様子(6月27日)

すでに、スギの木が倒れて、林床に光がさしているところもあり、そんな場所にはハスノハカズラやセンリョウといった常緑性の植生が育ち始めていました。

木が倒れて、日光が当たる場所は、下層植生が繁茂している

この辺りは、年間降水量が多く、温暖なため、拡大造林によってスギが植えられる前は、常緑広葉樹が多い植生環境であったと思われます。

無事皮むき間伐を終えました。

勝浦の皆さんはいい方ばかりで、とても楽しく作業参加させていただきました。

今後は、この場所がどのように自然植生に戻っていくのか、楽しみです。

いろいろとお世話くださったみなさん、本当にありがとうございました。

6月24日大阪府豊能町「とよ」のプールの水替え

- 2015-07-02 (木)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

みなさんの愛情を受けて、「とよ」は、元気です。「とよ」に会いに行くのを毎日の楽しみとする住民も出てきました。誠に、クマは接した人の心をとらえてしまうすばらしい動物です。

えさは、クマフードと果物などです。この日は、大好物のバナナやビワ、スイカ、モモなどを平らげました。

「とよ」が、夢中でビワを食べているところです。種は出します。人間と本当によく似ています。スイカも食べるのは赤いところだけです。

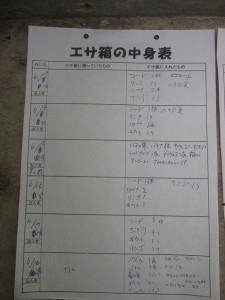

普段、何をどれだけやってどれだけ食べ残したかわかるように、お寺の皆さんが表に1週間分の与えたえさの記録を書き込んで下さっています。毎日食べ残しゼロです。「とよ」が元気なのがわかります。ウメやブルーベリーまで食べています。

獣舎が山の上なので、飲料水は手に入りますが、プールの水の補給に苦労しています。

この日は、お寺のタンクの水が残り少なかったので、20リットル容器で下から水を運び、プールの水を替えてやりました。

水が足りなくて、プールの4分の1ぐらいしか入れてやれませんでしたが、「とよ」は、さっそく嬉しそうにプールに入り、水をごくごくと飲んでいました。

ちゃんと飲み水を獣舎内のステンレス容器に入れて与えているのですが、プールの水の方を飲むのは、野生グマ故でしょうか。

以上、6月24日分です。

写真は6月18日のお世話の様子

熊森会員のみなさん、週1回のお世話通い、ありがとうございます。

6月23日 放獣グマと人身事故グマは、別グマと判明

三重県は6月23日、放したツキノワグマは滋賀県多賀町で女性を襲ったクマとは別個体だったと発表した。体毛などのDNA型を鑑定し判明した。

三重県は放したクマの捕殺を決めていたが、鑑定結果を受け、捕殺方針を撤回する可能性もあるとしている。多賀町の要請で、同一個体か調べるため、捕獲時に採取したツキノワグマの血液と多賀町の現場付近にあったクマの体毛のDNA型鑑定を森林総合研究所(林野庁外郭団体)に依頼していた。

熊森から

「クマは人を襲う」というまちがった思い込みが、大勢の行政、猟友会、市民を巻き込んで、大混乱を引き起こしてきました。

銃を持った多くの人間から1か月以上も恐怖の追いかけまわしを受けてきた無実のクマに対して、ごめんなさいでは済まない問題です。また、このようなケガをさせた当事者かどうか確かめもせずに、即殺そうとした冷静さを欠いた社会は、私たち人間にとっても恐しい社会です。

このクマは、人気を感じると猛スピードで逃げて行き、多い日には約10キロ移動したそうです。どんなに怖かったことでしょうか。

相手の立場に立つことが出来る人なら、このクマが味わった恐怖を想像できると思います。

本来のクマ生息地であった奥山の人工林部分は内部荒廃して「死の森」となっており、自然林部分も内部荒廃して「沈黙の森」となり、どちらもクマが棲めなくなってきています。

これまでありえなかった場所にクマが出てくることが各地で起きております。

今後はそういう場合、クマ対応に慣れない行政担当者は遠慮せず、慣れた府県の担当者や、当協会のようなクマに詳しい自然保護団体に対応を相談してほしいと思います。わたしたちは、相談や協力を惜しみません。

岐阜県庁が制作した、啓発ちらし、「ツキノワグマとは」は非常によくできています。リンクを張っておきます。

6月18日 三重県、人身事故グマでなくとも捕殺する考え

以下、朝日新聞デジタル 2015年6月18日より転載

(三重県)滋賀県内にクマ放ち1カ月 捕殺巡り賛否も

いなべ市で捕獲されたツキノワグマを県職員が滋賀県内に連絡せずに放した問題は、17日で1カ月が経った。クマは、いなべ市と岐阜県大垣市、海津市、養老町にまたがる山中を行ったり来たりしている。

三重県鈴木知事、捕獲許可延長へ

クマは5月17日、いなべ市北勢町の民家から約250メートルの山中で捕獲された。三重県職員は発信器をつけ、14キロ西の滋賀県多賀町の山中に滋賀県の許可を得ないままクマを放した。その6キロ南西の同町で5月27日、女性(88)がクマに襲われて大けがをした。同じクマかどうかは不明だ。

三重県獣害対策課が発信器の電波を追ったところ、捕獲されたクマは5月28日、多賀町の現場から19キロ離れた地点にいた。それ以降も南北約15キロ、東西約5キロの範囲内にとどまり、滋賀県内に移ったことはない。自然保護団体の日本熊森協会は「クマが1日で20キロ動くのは難しい。女性を襲ったのは別のクマだ」として、「冤罪(えんざい)」の可能性を強く指摘している。

クマは17日午後5時現在、大垣市上石津町の山中にいる。海津市の猟友会長が15日、山中でチラッと目視しただけで、人里に降りて来てはいない。最も民家に近づいたのは直線距離で500メートルほどだった。

三重県は、多賀町の現場にあった動物の体毛と、捕獲したクマの血液のDNA鑑定を依頼し、近く結果が出る見通しだ。しかし、同一でなくても、県は捕殺の方針を変えていない。鈴木英敬知事は6月15日、「関係市町でよく協議してもらい、それを踏まえて対応する」と述べた。いなべ市に出した1カ月の捕獲許可期間を延長する考えを示した。

三重県伊賀市岡本栄市長、知事に捕殺反対の手紙

三重県伊賀市岡本栄市長は6月17日、クマを捕殺する三重県の方針に反対する手紙を鈴木英敬知事に宛てて送ったと明らかにした。会見で「命に慈しみを持つことは行政を進める上で大事なこと」と話した。捕獲して飼育するか、人に危害を与えない場所に放つべきだとの考えを示した。

手紙は「絶滅危惧種とされる小さな命への思いやりを示すことも知事への信頼と共感を呼ぶものと思います」「より柔軟な幅広い選択肢を考えるのが大事では」としている。

熊森から

一般的に言えることですが、わたしたちは、たとえ人身事故を起こしたクマであったとしても、簡単に命を奪うべきではないと考えます。

なぜなら、彼らの生息地を戦後大破壊して、彼らが人里に出て来ざる得ない状況を作ったのは、他ならぬ私たち人間だからです。

人間を襲おうと思って襲うクマなど、まずいないでしょう。

クマという動物は見かけと正反対であまりにも臆病な性格ゆえ、人間と出会った時、人間への恐怖心から、人間を前足ではたいてそのすきに逃げようとします。これが人身事故の真相です。人身事故はふつうほとんどがひっかき傷ですが、ときには大事故となり、痛ましい限りです。当協会も常に、クマによる人身事故が起きないようにということを第一に考えており、そのためには、人間側も、クマの習性を知らねばなりません。

クマ生息地の会員たちによると、大声であいさつしてから山に入れば、クマから逃げてくれるので、クマに会うことはないということです。

今回のように、被害者に何の落ち度もない事故もありますが、私たちの被害者調査では、人間が対応を誤っていなければ避けられた事故がとても多いのです。

人間が仕掛けた罠の中にあった糠の発酵臭に誘引されて出て行ったばかりに、全身麻酔をかけられ、首に一生取れない苦しくて重い発信機を取り付けられ、連日人に追われて、逃げ惑っている哀れな三重県クマ。

おそらく本来の生息地に、恐怖のあまり逃げ帰ったのでしょう。もう人里に出ていくのはこりごりのはずです。

人道上からも自然生態系保全上からも、そっとしておくべきです。

三重県がこれまでやってきたように、山奥にひそんでいるクマを追い掛け回わすと、人間に対して恐怖でいっぱいのクマをかえって人里に近づけてしまい、人にもクマにも得策ではないと思います

6月7日 リニア市民ネット・大阪主催 奈良県生駒市リニア勉強会に46人

- 2015-06-13 (土)

- くまもりNEWS

リニア市民ネット・大阪主催、日本熊森協会後援の「リニア勉強会」が、関西で次々と会を展開しています。

今回は、初めての奈良県です。40名の会場を用意しましたが、席が埋まるかどうか心配でした。

結果は、46名の方が参加くださり、大盛会。立ち見となったみなさん、申し訳ございませんでした。

講師の方々のお話も、良かったです。

① 坂田昌子氏「生物多様性から見たリニア中央新幹線」

休憩後、 <アコースティックギター演奏で、活力をもらう>

② 谷口昇氏「リニアに関する大鹿村の現地報告」

現地の苦悩など、いろいろと考えさせられました。

どちらにしても、もう、南アルプスでは、トンネル掘削工事が始まります。

1車線の狭い山道を、1日1500台のダンプが行き来することになる大鹿村の悲惨な事態に、多くの国民が、他人事ではないと目を向けて下さるような社会を作っていきたいものです。

今回も全ての大手マスコミに取材を依頼しましたが、どこも来てくれませんでした。日本のメディアは、一体どうなってしまったのでしょうか。お上のニュースしか報道しないのなら、ない方がましです。

ただし、岩上安身氏が立ち上げられているIWJというメディアが、メディアとしては初めて市民ネット・大阪の取材に来てくださいました。この日の勉強会のもようは、Ustreamで近々公開されると思います。動画撮影をありがとうございました。

次回、第5回勉強会は8月1日奈良市100人会場で予定されています。

リニア市民ネット・奈良、リニア市民ネット三重を立ち上げて下さる心意気のある方が現れるのを心からお待ちしています。

6月1日 東京の高校1年生に、今年は室谷副会長が講演

- 2015-06-13 (土)

- くまもりNEWS

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

![s-DSCN3837[2]](http://kumamori.org/news/wp-content/uploads/2015/07/s-DSCN38372-300x225.jpg)