くまもりNews

くまもり青森がユーラスエナジーに約束通りみちのく風力発電事業の撤退を求める

- 2023-06-17 (土)

- くまもりNEWS

青森ではこの度、知事選、市長選が終わり、知事、市長とも、みちのく風力発電白紙撤回を選挙民に約束された方が当選されました。

これを受けて、くまもり青森県支部石戸谷滋支部長は、ユーラスエナジー社HPに以下の書き込みをしました。

ユーラスエナジー社は3月の青森市での説明会で、「自治体の首長が認めないかぎり事業は進めない」と明言されました。

今回の知事選と青森市長選の結果を受けて、「約束通り事業から徹底してほしい」です。

ユーラス社からの返信は以下です。

一般財団法人日本熊森協会

青森県支部 石戸谷滋様

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは当社HPよりご意見を賜り、誠にありがとうございます。

宮下氏、西氏の両氏が(仮称)みちのく風力発電事業に対して反対の立場を取られていることにつきましては、当社として重く、真摯に受け止めております。

現在、当社では2023年3月に開催いたしました住民説明会で頂戴したご意見も踏まえ、計画にどのように反映させていくか、見直しを含め社内でも検討を行っております。

今後、各自治体にも当社の見直し後の計画をご説明をさせていただくことを考えており、地域の皆様も含め、事業に対してご理解頂けるよう当社として努力してまいりたいと考えています。

何卒宜しくお願い致します。

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

これに対し、石戸谷支部長は再度、以下の書き込みを行いました。

ユーラスエナジーホールディングズ様

ご返答をありがとうございました。

その中に「宮下氏、西氏の両氏が(仮称)みちのく風力発電事業に対して反対の立場を取られている」という一節がありますが、これは正確ではありません。両氏とも、単なる「反対」ではなく、「白紙撤回」という言葉を使っているからです。熊森協会青森県支部は、「この事業の白紙撤回を求める」ことを表明し、肉筆の署名を添えた文書を両氏からいただいております。(もちろん公表もしております。)というわけで、今はすでにこの風力発電事業の「見直しをする」段階を過ぎています。撤退以外に道はない、ということをご理解いただくよう、切に願っております。

日本熊森協会青森県支部

石戸谷 滋

熊森本部から

ユーラスエナジー社から再度返信が来た場合は、ここに追加アップさせていただきます。

株式会社ユーラスエナジーホールディングスは、これまで、どんなに地元に反対されても各地で事業を強行してきた会社です。

みちのく風力発電も、たとえ規模を縮小してでも事業を強行しようと考えていると思われます。

強気の訳は、株主がトヨタグループの大手総合会社である豊田通商株式会社だからです。

豊田に、国土を破壊する事業はやめるようにとの国民の声を届ける必要がありそうです。

宮城県で森林破壊型再エネ事業計画が住民の反対で次々と中止に!室谷会長も弁護士として大応援

- 2023-06-12 (月)

- くまもりNEWS

森林を破壊する再エネ開発が乱立していた宮城県の山々。

かつてはあっちでもこっちでもメガソーラーと巨大風車群の計画であふれていました。

現在の法律では手続きを踏めば開発できるようになっているため、これを止めるのはとても難しいことなのです。

どうしたら国内外の投資家が利益優先で進めている、こんな無茶苦茶な自然破壊事業を中止させられるのか。

熊森協会室谷会長は、まず住民が勇気を出して声を上げることですと言います。

宮城県のテレビに出て住民と共に訴える室谷悠子会長

宮城県では地域住民からの反対を受けて、今や大規模な風力発電などの再生可能エネルギー事業が撤退したり、計画の見直しを余儀なくされたりするケースが相次いでいます。

昨年度、首長たちも次々と風車建設反対を表明しました。川崎町、蔵王町、色麻町、栗原市、大崎市。

その結果、いくつかの風力発電事業が撤退しました。

今年になってからも、5月、丸森町南部の山間部では、東京の事業者が最大15基の風車の建設を目指して住民への説明を行っていましたが、地元の猛反発を受けて計画撤退を表明しました。

また、大崎市と栗原市にまたがる「六角牧場」では、札幌市の事業者が17基の風車の建設を目指していましたが、今、環境影響評価の準備書を取り下げ、計画の見直しを余儀なくされています。

宮城県知事も風車や太陽光パネルなど再生可能エネルギーの発電施設を森林以外の土地で建設するよう促すため、森林を開発して発電施設を新たに設ける事業者に独自の税を課す制度を今回の来年度からの導入をめざしています。

そんな中、6月6日、加美町で建設中の風力発電施設をめぐり、住民15人が風車推進派の町長に対し、町有地使用の差し止めを求める訴えを仙台地裁に起こしました。tbc東北放送ニュースより https://00m.in/tjnr7

合同会社JRE宮城加美の風車建設が進む現地

巨大風車はいらない 守りたい 山と水と私たちのくらし

横断幕を持って住民の皆さんと仙台地裁に向かう室谷会長

今回の差し止め訴訟について詳しく知りたい方は、以下の新聞記事をお読みください。Wクリックで大きくなります。

朝日新聞6月7日

その他の報道はこちらから

NHK

https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20230606/6000023691.html?s=06

東北放送

https://www.khb-tv.co.jp/news/14926406

宮城テレビ

https://www.mmt-tv.co.jp/nnn/sp/news105lnicudklak25ket1.html

産経新聞

https://www.sankei.com/article/20230608-O3EMAR4MQFOIFF5XRO7WHMMC2M/

再エネによる森林破壊からどうしたらふるさとの森を守れるか悩んでおられる皆さんは、自分たちだけで悩んでいないで、熊森が共同代表で事務局も担当している全国再エネ問題連絡会につながっていただいて、みんなで情報交換していきましょう。

新潟県胎内市の動物園で、初のくまもりイベントを開催!

- 2023-06-01 (木)

- くまもりNEWS

2023年5月21日、新潟県のくまもり会員と熊森本部スタッフ3名で、新潟県胎内市にある胎内市樽ヶ橋遊園という動物園で、クマと人の共存を考えるイベントと展示会を行いました。

樽ヶ橋遊園は、新潟県で唯一クマを飼育している動物園です。動物園のスタッフさんによるとクマのクーちゃんは、10年前に魚沼市で子熊の状態で保護されたそうです。この動物園で飼育されている動物たちは、多くが飼育放棄されたり、傷病を負ったり、子供だったりで保護された経緯があるようです。かわいそうな動物ばかり集めて飼っている動物園なのです。この動物園を作った人々の優しさに、感服です。

新潟県内では毎年、クマと人の事故が発生し、負傷者が出ています。そのため「クマが里に出たら危険なので」と、不特定多数のクマが捕獲され殺処分される例が後を絶ちません。2020年には、過去最多の660頭ものツキノワグマが捕殺されています。

村上市のくまもり会員の佐藤正陽さんは「この状況をどうにか変えたい!」と日々考え、今回の企画に至りました。ご自身もクマが生息する地域に住まれております。

本部スタッフはこの1年間、何度も新潟へ足を運び、佐藤さんと、新潟県でクマと人の共存・棲み分けができるように、講演会や地元学習会を行ってきました。

今回、クマも飼育されている動物園で、動物を見に来た来園者に、同じ新潟に棲む野生動物であるツキノワグマとの向き合い方をどうするか、ということを考えて頂きたく、イベントを行いました。

イベントでは、クマの実際の毛や糞をみたり、クマの大きさやクマが茂みに隠れたらどのくらい探すのが難しいか、といった展示パネルを来場者の皆さんに見て頂きました。

また、屋外では「クマと出会ったとき&出会わないようにするためにどうしたらいいか?」というテーマで、クマとの急な遭遇を避けるための方法を熊森本部スタッフが実演しました。

そして、最も多くの方が見に来て下さったのは、熊森環境教育部の紙芝居「ドングリの森を守って」です。

イベントを見て下さった来園者の方々からは、次のようなコメントを頂きました。

「紙芝居が感動でした。子供でも大人でもわかる話ですね」

「クマが出たら、実際どうしたらいいのか具体的にわかってよかった。」

「クマって、肉食動物じゃないんですね。」

新潟県は、山間地のみならず、平野部や海岸までクマがやってくる場所があるということで、クマ対策講座や展示を見にこられた来園者の皆様に、とても関心を持っていただけました。

展示では、魚沼市在住のくまもり会員で版画家の赤祖父ユリさん(81)の動物版画の展示も行いました。赤祖父さんは、動物版画を見て、少しでも野生動物について興味を持っていただきたいと、お話されます。

野生動物の毛の1本1本まで忠実に再現し、野生動物の命のあたたかさを感じさせるような版画に、ご来園の皆様も興味深く見てくださいました。

この日は、新潟県で動物の保護活動を行っている、新潟動物ネットワークの岡田代表(歯科医)も見に来てくださいました。

野生動物の本当の姿を知ってもらい、向き合い方を考える。そうした機会をたくさん作って、人と動物の共存・棲み分けができる社会を作っていきたいです。

滋賀県2頭vs京都府622頭 過去5年間のクマ捕殺数の合計比較です

- 2023-06-01 (木)

- _クマ保全

滋賀県と京都府は隣り合っていますが、クマ対応は真逆です。

滋賀県のクマ捕殺数は、毎年ゼロか1頭です。

滋賀県(2018年~2022年までのクマ捕殺数計2頭)

一方、京都府はこの5年間を見ても、毎年100頭以上捕殺しています。

京都府(2018年~2022年までのクマ捕殺数計622頭)

同じような環境なのに、この違いは、どこからきているのか、ずっと不思議でした。両方の担当部署を訪れてみました。

滋賀県庁

担当者2名。どちらも今春から担当です。

2022年の滋賀県のクマ生息推定数は

【湖北個体群164 頭】、【湖西個体群152 頭】

生息数はずっと横ばいで、保護対象動物です。

【第一種特定鳥獣保護計画】で保護されています。

箱罠やくくり罠に錯誤捕獲されたクマは㈱WMOに依頼して全て放獣しています。

昨年度の放獣数は15件だったそうです。滋賀県民はクマに寛容なようでした。

イノシシは豚熱で自然減少しており問題なし、シカは年間16000頭捕っているということでした。

京都府庁

担当者は昨年からで、クマとサルを担当しておられました。

令和2年まで京都府もクマは保護対象動物でしたが、クマ生息推定数をベイズ法に変えて㈱WMOに推定してもらったところ爆発的に増加していることになり、令和3年からクマは管理(=捕殺)対象【第二種特定鳥獣管理計画】になりました。

2012年の京都府のクマ生息推定数は、標識再捕獲法やヘアトラップ法により、

【丹後個体群300 頭】、【丹波個体群200 頭】でしたが、

2017年の京都府のクマ生息推定数は、ベイズ法で推定すると、

【丹後個体群990 頭】、【丹波個体群650 頭】に激増です。

熊森は、クマが5年間に3倍にも増えたりするのか、クマが爆発増加したのではなく生息数の推定法が変わったから数が増えたように見えるだけではないのかと疑問を提示しました。また、階層ベイズ法による推定は、クマの捕獲数が増えれば増えるほど推定生息数が大きくなり過大推定となるため、他府県では使わなくなってきていることもお伝えしました。

熊森としては、京都府の延々と続く放置人工林の中は真っ暗なまま、ブナはこの10年ほとんど実っていないし、ミズナラはほとんど枯れてしまっている。生息環境がどんどん劣化して餌がなくなったらクマが爆発増加するというのはミステリーではないかと訴えましたが、担当者は山を見ていないということでした。また、担当者は、お隣の滋賀県ではクマの捕殺が毎年ほぼゼロのことをご存じなかったそうです。京都府のクマ生息推定数が突然増えたことに対しても何の疑問も持っておられませんでした。

京都府は、クマの生息数を減らすために予察駆除をかなり進めており、子グマまで殺していました。予察駆除というのは、ヌカを入れた箱罠を山裾にセットしておき、罠にかかったら将来被害を及ぼすかもしれないからあらかじめ殺しておこうという殺し方です。害獣としてしかクマを見ていないことがわかりました。熊森としては、山からクマの大好物であるヌカでクマをおびき出しておいて殺すなど人として卑怯ではないかと大抗議しましたが、担当者はこのような予察駆除に何の疑問も持たれていないようでした。野生動物の命をいったい何と思っているのか、熊森の怒りは収まりませんでした。京都府は野生動物の捕殺事業に年3億円も使っているということでした。(令和3年)

京都府庁のクマ対応改善はすぐにはできそうになく、いくつか申し入れをして、また来ますと言って今回は帰りました。まず、生息数を推定した㈱WMOから推定過程がわかるものを取り寄せてもらうことにしました。

熊森本部もがんばりますが、自分たちの税金がこのようなおかしな使い方をされていることを知って、クマたちのために声を上げようという方が、京都府民の中からも出ていただきたいです。熊森本部までご連絡ください。府民がこういう問題に声を上げないと京都府は変わりません。

釜石市役所前に出てきたツキノワグマ対応に思う

- 2023-06-01 (木)

- くまもりNEWS

2023年5月26日金曜日夜、くまもり本部は岩手県釜石市役所前の集合住宅のガレージにクマがいるというネットニュースを会員のメールでキャッチしました。

このガレージの奥にクマが入り込んでいる

今から市役所に電話してもつながらないし、明日も明後日も土日でつながりません。

岩手県にはまだ熊森の支部がないので、現地に行ってもらえる人もいません。

熊森からの声を届けるのが大変難しいケースです。

クマは、子グマの時は何かしらずっと大声で表情豊かにしゃべり続け、本気で日本語を教えたらしゃべれるようになるのではないかと思うほどですが、なぜか大人になるとほとんど声を出さなくなります。

しかし、大変情感豊かな動物で、言葉の代わりに目で語るようになります。ウクライナで野生グマと友達だったというタライダさんは、クマの目を見ていると自分に何を語りかけているのか言葉が聞こえてくると言われていました。

釜石市役所前に出てきたこのクマの目はべそかいており、困り切って人間に助けを求めている目です。

ネットニュースではクマはガレージで寝そべっていると書かれていましたが、そんな悠長なものではなく、足を骨折をして人間のところに助けを求めてやってきたのではないかと熊森は感じました。温かく保護されることを祈るばかりでした。

このクマの目に注目!弱り切って、人間に助けを求めている。

このクマが翌日殺処分されたことを週明けに知り、5月30日各部署に電話しました。

釜石市役所水産農林課

市役所のすぐ裏が山です。そこから出てきたのでしょうが、現地には猟友会や沿岸広域振興局の県庁職員らも駆けつけ、話し合った結果、人間に被害を及ぼさないように殺処分することになりました。

ハチの巣を入れたドラム缶檻にこのクマを誘導できたのが午後6時半。翌日の朝9時ごろ銃で殺処分しました。5歳くらいのオスで、右ひざを骨折していました。

岩手県庁自然保護課

岩手県には鳥獣保護センターがあるが、鳥やカモシカまで。けがしたクマをしばらく保護する施設はありません。自分たち本庁職員は、現地に行っていません。こういう時は振興局の者が行きます。

クマに詳しい獣医師

骨折したクマにギブスをはめてもすぐに自分で取ってしまうので、治療は難しい。今回のような場合、水と餌がある山に放してやれば、少し不自然な形になるだろうがいずれ骨は自然とくっつくので生き残れたと思う。

熊森から

筆者は足を骨折したことがあるので、あの耐えられない痛みを思い出しました。せめて水や食料を与えてやってほしかったです。殺すぐらいなら、このまま山奥に放してやってほしかったです。

人間のやさしさを信じて一か八か人間に救いを求めて出てきたクマではなかったかと思うと、結末に胸がつぶれそうです。

傷病鳥獣は自然界で人知れず亡くなっていきますが、人間に助けを求めて出てきた者については、やはり保護センターで保護して、元気になったら自然界に放してやるべきだと思います。そうすることがその国の文化の高さではないでしょうか。弱者を大切にすることによって、人間社会も優しさを取り戻せるのではないでしょうか。山に返せない個体については、終生保護飼育してやればいいと思います。

熊森は、そんな保護センター施設の設置を訴えていきます。

クマを一時保護飼育して山に返しているところもありますが、山に返した後、クマは人間のところには戻ってこないということです。狭い檻に再び入れられるのが嫌なんだろうと、クマ飼育を担当している猟師の弁です。

アメリカでも一時保護し、放獣している施設があります。

今回の骨折グマの哀しく訴えるような目が頭に焼き付いています。日本では今、一生懸命生きている野生動物たちの生息地を人工林や開発で奪った挙句、生きられなくなって人間のところに出てきた彼らを害獣扱いして、彼らの命を奪うことに何の抵抗もない風潮が広がっていますが、とんでもないことだと思います。根本的な法改正や共存に向けての環境教育が必要です。野生生物も日本国民であり、日本国に暮らす同じ仲間たちというのが日本人本来の自然観です。

6月4日投開票予定の青森市長選立候補者全員がみちのく風力発電計画に白紙撤回の姿勢

- 2023-06-01 (木)

- くまもりNEWS

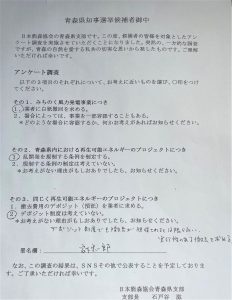

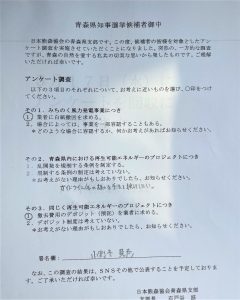

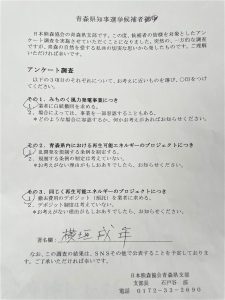

熊森青森県支部が6月4日投開票予定の青森市長選立候補者に対し、みちのく風力発電や再生可能エネルギーに関するアンケートを実施しました。結果は以下の通りでした。

熊森から

クマたちの棲む森が守られるのはうれしいのですが、これからの風車は洋上でという流れを感じます。洋上ならいいのだろうか。こちらも調べていかねばなりません。

再エネ事業による森林大破壊を止めるため、田嶋要衆議院議員(千葉)が森林法の文言改正を提案

- 2023-05-30 (火)

- くまもりNEWS

2023年5月19日(金)衆議院経済産業委員会で千葉県選出の田嶋要議員が、再エネ事業から森林を守るために森林法の文言改正を提案されました。

田嶋議員は以前から再エネ事業による森林破壊問題に取り組んでおられ、地元千葉県鴨川の山林に計画されている日本最大級の鴨川メガソーラー(146ヘクタール)計画を地元の皆さんと今も止めておられます。

それにしても、このような提案が林野庁からではなく民間の有識者から出たということは、特記すべきことであると思います。どうしたらふるさとの山を森林伐採から守れるか、地元の方々の苦しみに同苦した有識者がいたからこそ出てきた提案です。

6月4日投開票予定の青森県知事選立候補者に熊森青森がみちのく風発アンケートを実施

- 2023-05-22 (月)

- くまもりNEWS

新たな「認定失効制度」により、FIT認定が取り消されたメガソーラー計画地の山々

- 2023-05-25 (木)

- くまもりNEWS

再生可能エネルギーの固定価格買い取り(FIT)制度が創設されて今年で11年となります。

この間、経済産業省資源エネルギー庁(エネ庁)からFIT認定を受けたものの、運転開始期限を過ぎても運転が開始されない事業案件が多くあります。

原因は、事業者がもうけを多くしたいため、ソーラーパネルの価格が下がるのを待っていたり、最初から発電事業に参画する気などないがFIT認定を取っておいて認定を転売してもうけようとしていたり、土砂災害、景観、自然環境破壊を懸念する地域住民との紛争が続いており、事業者が工事の着工や運転開始ができない状況に陥っているなどです。

これらの事業について、これまで国は様々な措置を取ってきましたが、ついに2022年4月1日、「認定失効制度」の施行に踏み切りました。

対象は、主に10〜50kWの太陽光発電事業者で、認定は取得しているが運転を開始していない場合は認定を失効させるという制度です。

これにより、2023年4月以降、エネ庁は順次認定失効物件を発表し始めました。約6万7000件以上が認定失効となるとみられています。ほとんどがこまごまとした案件だったと思われますが、この中で、認定が失効された2つの大規模メガソーラー(発電量が1MW=1000kWを超えるもので、1ヘクタール以上の敷地が必要)について、予定地の山々を見てみましょう。

(1)奈良県山添村メガソーラー

(事業面積81ヘクタール、甲子園球場の21倍の広さ)

奈良県北東部に位置する人口約3500人の山添村は、村の8割を山林が占めています。

2019年突然、村の東側の山肌に奈良県最大というメガソーラー建設計画が持ち上がりました。

守られた山添村メガソーラー計画予定地の山 MBSのテレビNEWS2021年より

山添村では30年前、この山にゴルフ場計画が持ち上がったことがあるそうですが、飲料水がゴルフ場の農薬で汚染されるとして、みんなで阻止したということです。今回、メガソーラー計画に反対する住民ら約1600人が署名を村に提出し、村議会でも全会一致で「同意なき計画への反対」を決議していました。

(熊森は、この問題を取り上げてくださったMBSテレビに拍手を送りたいと思います。これでこそ、マスコミの価値ありです)

(2)さいたま小川町メガソーラー

(事業面積86ヘクタール、甲子園球場の22倍の広さ)

事業者である小川エナジー合同会社は、官ノ倉山と石尊山の一部に太陽光パネルを敷こうとし、約72万立法メートル(熱海土石流の盛り土の10倍以上)という大量の盛り土を行い、その約半分にあたる土砂を外から搬入するという計画でした。この点を問題視した経済産業相は、事業者による環境アセス準備書に対し、抜本的見直しを求める異例の勧告を行っており、注目されていました。

熊森から

どちらも熊森が大変胸を痛めていた事業案件です。

直接的には広大な生息地を破壊され、イノシシをはじめ山に住む様々な動物たちが生きられなくなります。

もちろん、地域住民の安全で安心な生活が脅かされます。

しかし、どちらもFIT認定(≠許可)を受けているとして、業者は強気。再エネ事業は合法ですから、どうして事業を中止させるのか、地元住民には難題です。裁判所は違法か合法か判断するだけですから、裁判所に訴えても合法物件には勝てません。

今回、認定失効に至ったのは、地域でふるさとの山を守ろうと粘り強く事業阻止運動をし続けた勇気ある人たちがいたからです。議会や首長もがんばったんだろうと思います。

降ってわいたような自然破壊事業を止めるため、自腹を切って、時間や膨大なエネルギーを使い、1円にもならないことのためにがんばり続けたふるさと愛にあふれるみなさんを、熊森は心から讃えたいと思います。「今だけ、金だけ、自分だけ」の今の日本で、他生物や次世代のことも考え、業者から提示されたお金に目がくらまない日本人もまだまだいる、心強い限りです。

無謀な再エネ事業に対し、泣き寝入りしかないとあきらめておられる全国の多くのみなさん、どうぞ勇気を出してNOの声を上げてください。熊森が事務局を務めている再エネ問題連絡会にご加入ください。(会費無料)自然破壊事業の止め方を伝授させていただきます。

祖先が守ってきた山を、たった20年間の固定資産税欲しさに半永久的に破壊してしまう。こんな失敗をしないように、共にがんばりましょう。心ある国会議員たちも、今、国土保全をめざしし、再エネ法規制に動いてくださっています。

太陽光発電は駐車場の屋根や都会のビルの屋上など、新たな自然破壊を伴わないところで実施していただきましょう。

駐車場に設置された太陽光パネル ネットより

業者はこの後この事業をどうするのかわかりませんが、白紙撤回されるまで、熊森は見届けたいと思います。

山なくして人なし、山あっての人間。(完)

国有林を大規模伐採する再エネ事業は控えるべき 長野県選出の務台俊介衆議院議員が国会で質問

- 2023-05-21 (日)

- くまもりNEWS

今国会では、内閣が提出した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の審議が行われています。(再エネ法規制第一弾をめざしています)

4/19の経済産業・環境・原子力問題連合審査会で、くまもり顧問の務台俊介衆議院議員が、森林伐採を伴う大規模再エネ事業など論外である等、質問してくださいました。(以下、質問及び答弁要旨の文責は熊森。動画なその時の一部を紹介)

【務台俊介議員質問要旨】

再エネ事業について

最近、良い再エネと悪い再エネが明らかになってきた。再エネは地球環境に資するために推進するべきもので、単に金もうけの手段として考えてはいけない。

森林伐採について

CO²の吸収源である森林を伐採して太陽光パネルを設置するとか、大規模風力発電を導入するなどは論外である。

森林破壊が行われようとしている地帯は、日本の脊梁部で保安林水源涵養機能があり、土砂災害防止の役割も果たしている。

国有林を大規模伐採するような再エネ計画は控えるべき。

(よくぞ、言ってくださいました。林野庁の回答が欲しい。くまもり)

クマについて

山の尾根伝いに大規模な風車を設置すると、クマが里に追い出される。

クマは生態系の頂点に立っている生物多様性の象徴たる存在だが、毎年4000頭を超えるクマが里に出て捕獲殺処分されているという(看過ならない)現状がある。

【資源エネルギー庁新エネルギー部長井上氏答弁要旨】

住民説明会の開催を重視

今回の法案では、フィットの事業譲渡の際に住民説明会の開催などを認定要件化するということを盛り込んでいる。これにより事業者の責任を明確化するとともに、住民説明会等の事前周知が行われない場合には変更を認めないといった措置により、事業譲渡に対する規律を強化し、地域に根差した再エネ発電事業の実施を促していきたい。

熊森から

務台議員が心から日本の森や生物の多様性を守りたいと願っておられることが、質問内容から伝わってきて感動しました。

今やっとの感もありますが、与野党の心ある議員の皆さんによって、「CO²の吸収源である森林伐採を伴う再エネ事業は本末転倒である」といった声が国会で大きくなってきています。

再エネ事業が合法であるため、再エネ事業の暴走をどうやって止めたらいいのか頭を痛めていた私たちですが、まだまだ日本の国会も捨てたもんではないと希望が湧いてきました。

たった20年間のどれだけ発電できるのか怪しい再エネ発電(風力の年間稼働率10%、太陽光の年間稼働率15%~20%:風力や太陽光の設備造りや設備維持のために使われる化石燃料由来の電力の方が多いという説もある)のために、自然を大破壊し、現在、もう取り返しのつかないことになってしまっている場所が次々と誕生していっています。

エネ庁の井上部長は、住民説明会を持つことによって地域に根差した再エネ事業になると思われているようですが、それはムリです。なぜなら、日本はドイツのような市民社会ではありませんから、市民がみんなで調べて声を上げようという動きが非常に起きにくい上、未だにお上の国的なところがあって、市民運動のリーダーとなれる人がほとんど育っていません。(国民のみなさん、がんばりましょう!熊森がリーダー養成の手助けをします。)

よって、とにかく国会は、一刻も早く法、政令、省令、通達で再エネ規制を急いでください。

国会議員の中には再エネ業者とべったりで、業者から大口寄付をもらい続けている人たちが、今も与野党問わず大勢(3ケタ?)いると言われています。それらの議員は、最初は再エネ推進が100%善であると思って業者を応援し始めたのでしょうが、これだけ再エネによる水源破壊、生物多様性喪失、住民の安全安心の危機が明らかになってきた中で、まだ法規制を考えないのなら、売国奴と言われても仕方がありません。

国会議員になるには多大なる資金が必要と言われています。国会議員が大口寄付者と訣別するのは大変でしょうが、業者の側に立ち続けるなら、次の選挙で落ちてもらわねばなりません。

熊森はどこまでも国土とその上に生きる全生物の保全をめざします。水や電気などの大切なインフラを外資に任せたりしてはならないと考えます。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ