ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

9/15 くくりわなに誤捕獲された子グマから離れぬ母グマ、哀れ母子とも射殺 栃木県

新聞記事より 9月15日

15日午前11時ごろ、塩谷町下寺島の田んぼ脇のあぜ道で、イノシシ捕獲用のわなにツキノワグマ1頭が掛かっていると、同町役場に届け出があった。

矢板署によると、現場近くで母グマとみられるクマも1頭発見。近くに人家があるため、同役場から依頼された地元猟友会が午後3時25分ごろ2頭を射殺した。クマは体長81センチ、体重約20キログラムと、体長108センチ、体重約60キログラム。

–以上–

●熊森栃木県会員が、この事件に対して関係者から電話で聞き取った結果が、熊森本部に届きました。大変胸の痛む事件であり、本部からも、関係者に電話をしました。関係者の方は、大変良心的で、質問に対して包み隠さず話してくれました。

<関係者の話>

田んぼのあぜ道に埋め込んでいたイノシシ用くくりわなに、子グマがかかっており、近くに母グマがいるという通報が入りました。放獣しなければならないと思いつつも、栃木県ではクマの放獣体制が整っておらず、専門家もいないので、どうしたものかと思いつつとりあえず現地に行ってみました。川を挟んで30メートルほど離れた対岸の田んぼのあぜに、後ろ足がくくりわながかかった子グマがおり、5メートルほど離れたところで、母グマがうろたえていました。人間たちがやってきたことに気づいていると思うのですが、母グマはその場から離れようとしませんでした。

私たちは、花火や空砲で母グマを驚かしてしばらく遠くに追いやるというような試みは、行いませんでした。母グマがそばにいるから放獣できないとして、まず母グマを射殺しました。次に、罠にかかっていた子グマも射殺しました。その後でそばに行ってみると、もう1頭の子グマがいましたが、そのうちどこかへ行ってしまいました。

(熊森から)

●環境省は、残酷で誤捕獲動物を多く生む、くくり罠を禁止すべきです。

くくり罠は、強力なばねで足にかかったワイヤーを締め付けるため、四足動物の足が3本になってしまいます。2本足になった犬を見たこともあります。残酷な上、獲ろうとした動物と違う動物が誤捕獲されることが後を絶たず、結果的には何の被害も出していない動物まで、今回のように殺してしまうことになります。いったんくくり罠にかかると、外してやろうと思っても、動物が暴れるため、全身麻酔をかけない限り外すのがとてもむずかしくなります。

誤捕獲の実態は、普通は報告されないので、闇から闇に、絶滅危惧種の動物も含め大量に誤捕獲され、殺されています。環境省は、くくり罠の直径を12センチ以下とする規制をかけたから、クマはかからないと言っていますが、今回のように子グマにはかかるし、成獣グマでも指等がかかる例が、後を絶ちません。その上、罠をかけた人が直径12センチを守っているかどうかチェックする部署が、この国には実質上ありません。

●子グマと子グマを思う母グマの心を思うと、今回のような場合、人間としては本来、絶対、殺せないはずです。豊かな森を造ってきてくれた森の動物たちへの感謝を忘れていませんか。熊森はもっともっと大きくなって、現地に直行して罠を外せるように、早くなりたいです。

●誤捕獲されたクマを殺すのは、鳥獣保護法違反です。誤捕獲された動物は、その場で逃がさねばならないことになっています。この点に対しては、兵庫県行政を見習って下さい。兵庫県行政は、誤捕獲グマは、全て放獣してくださっています。

●栃木県はクマの放獣体制を整えるため、早急に、専門家の育成をはかり、もしくは、放獣できる団体や業者と連携してください。

県庁に問い合わせると、大型獣を扱っておられる獣医さん3名が、平成15年度から、クマ放獣時の麻酔に本格的に携わってくださっているそうです。しかし、放獣地を自分の市町内に持っているのは、県内では日光市と那須塩原市だけで、残りの市町は、放獣地をまだ見つけていないので、放獣できないということでした。→くまもりとしては、必ず元棲んでいた山があるのですから、そこへ帰してやるべきだと思います。

●全国都道府県の熊森会員は、1頭1頭のクマ事件に関して、電話で聞き取りをしたり、現地を訪れたりして、どうしたら集落にクマが出て来なくなるか、どうしたらクマが殺されなくなるか、考えたり、現地でアドバイスをしたりしてください。

◎以下は栃木県塩屋町の産業振興課がインターネットで公表している、クマのパンフレットです。これはとてもよく作られています。

・・・・・・・・・・

クマとの事故を防ぐために

クマとの事故を防ぐための注意事項(クマ出没情報を含む)

栃木県にはツキノワグマがすんでいます。

普段はおとなしい動物ですが、時には人が襲われることもあります。

私たちが気を付ければ、多くの事故を防ぐことができます。

クマに出会わないために

(1)クマに襲われないためには、クマと近くでばったり出会わないようにすることが最も大切です。

・クマがいそうな場所には行かない

・早朝や夕方は特に注意

・一人での行動は避けよう

・音を出しながら歩こう(鈴やホイッスル)

(2)農作業を行う際に注意すべきこと

・作業中にラジオなど音の出るものを携帯して、自分の存在をアピールする

・クマの出没情報に留意し、行動が活発になる早朝・夕方は周囲に気を付ける

・森林、斜面林などのそばの農地はクマの出没ルートになりやすいので特に注意し、周囲の刈り払いなどを行う

・頻繁にクマが出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避ける

(3)誘引物の除去

・クマを誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さなどを適切に処理する

・果樹園が最も被害を受けやすいので、収穫後の放置果実は適切に処理する

・クマは収納庫等に入り込むことがあるため、収納庫はきちんと施錠するなど管理を徹底する

・草刈り機などに使われるガソリンなどもクマの誘引物になるため、保管場所に注意する

もしもクマに出会ったら・・・

クマが人を襲う理由の多くは、自分の身や子グマを守るためなので、クマを刺激しないことが大切です。

・静かにゆっくりとクマから離れる(大声を出さない)

・クマに背中を向けない、走って逃げない

・グループで固まる

・子グマには絶対に近づかない(近くに親グマがいる)

ツキノワグマの特徴

・臆病でおとなしい

・嗅覚がするどい

・木登りがうまい

・人より足が速い

・食べ物のほとんどは植物の実や芽、葉。ハチやアリ、(最近は)死んだシカなども食べる。

・体重はおとなのオスで80kg程度、メスで60kg程度。

・・・・・・・・・・

奥山研究者の発掘と育成をめざした日本奥山学会が第1回研究発表会を持ちました

今年8月26日、元広島大学教授西川節行先生のご指導を受け、奥山における生物大量消滅の現状調査や原因究明、奥山復元・再生方法の研究などに取り組む研究者の発掘・育成をめざして設立された日本奥山学会が、大学の教室を借りて、第1回の研究発表会を持ちました。

3名の研究者のみなさんが、それぞれすばらしい発表をしてくださいました。また、熊森協会のスタッフたち3名も、これまでの活動報告を短くまとめて発表させていただきました。

奥山生態系の大荒廃と復元・再生に関する研究発表の場を設けさせていただいたことによって、研究対象物に負担をかけないという研究者としての倫理観をしっかりと持ち、中立の立場で、自身の良心に従って正義感いっぱいに自由に奥山研究をすすめる研究者が発掘・育成されることを願っています。

生物の大量消滅?沈黙の森・岡山県若杉天然林調査

9月2日、一度、本当の森を見てみたいという方を、熊森本部から一番近い所にある岡山県若杉天然林にご案内しました。

1997年に熊森協会を結成してから、毎年欠かすことなく、夏休みに「くまもり原生林ツアー」をこの森で実施してきました。この森は83ヘクタールあり、当初はクマ2頭が棲んでいました。クマの爪痕やクマ棚を見たり、シカなどの動物達の足跡を見たり、虫を見たり、小鳥の声を楽しんだりしたものです。林床には背丈を超えるチシマザサがびっしりと生い茂り、「すぐ横にクマさんいるかも」と言って、みんなでおどかしあったりしたものです。

あれから15年、年々、森の中がさびしくなっていきます。チシマザサはまばらになり、今や向こうが透けて見えます。

シカが大好物のハイイヌガヤは全て枯れてしまったし、林床に咲いていた可憐な草花もありません。ハチなどの昆虫も見当たらなくなったし、もちろんクマはもういません。他の生き物の姿も痕跡もほとんどありません。なぜか、奥山の原生的な森に生物の大量消滅という大異変が起きているのです。

ここはブナ・ミズナラなどのドングリ類の巨木が無数に生えている森ですが、今年は実を見つけることは出来ませんでした。ナナカマドの実までもがゼロなのには驚きました。頂上の若杉峠まで登る2時間の間に発見した実のついている木は、スイカズラ科のミヤマガマズミやゴマギがわずか5本あっただけです。実と言っても小さいし、これでは、クマたちの1日のおやつにしかならないでしょう。

生き物たちの気配はほとんど消えていました。途中、トガリネズミの巣(下写真)を見たのと、頂上で、小鳥の声を少し聞き、クモとカタツムリを1匹ずつ、アリを少々見つけたとき、生き物に会えたとほっとしました。

一体、奥山の原生的天然林の中で何が起こっているのでしょうか。この動物達の食料が消えた山を見れば、動物達が山から出てきたからといって、簡単に殺してしまえなくなるのではないでしょうか。昆虫が消えて行けば、近い将来、人間も食料を失う時が来るのではないでしょうか。

岡山県までの道中、虫媒花であるカキやクリを調べましたが、今年はこちらも実りが悪いです。

本部クマ部会のお誘い 9月7日(金)午後7~9時 於:熊森本部3階

2010年・・・昆虫が激減し、山の実りは全くありませんでした。クマたちは夏の間から人里に出て来てまだ青い柿の実を食べ尽くしてしまいました。こうして有害獣として多数のクマたちが夏・秋と、捕殺されていったのです。

今年2012年・・・クマたちは、夏の間からすでに人里に出て来て、多数が殺されています。また2010年のような大量捕殺が行われるのでしょうか。

どうすれば大量捕殺を止められるのか。いっしょにクマ問題について語り合いませんか。

参加しようと思われる方は、ご連絡ください。

会員・非会員を問いません。

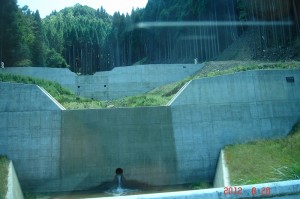

祝 国内初、ダム撤去に着手 熊本県球磨川荒瀬ダム

(熊森より)遅ればせながらも、これからはダム撤去を公共事業にしていきましょう。

以下、毎日新聞

現場発:球磨川の清流、再生は不透明/河川法上で全国初

/熊本・荒瀬ダム撤去開始

2012年09月01日

日本三大急流の一つとして知られる、熊本県の球磨川。その中流にある県営荒瀬ダム(同県八代市)の撤去 工事が9月1日に始まる。河川法で定義されたダム(高さ15メートル以上)の撤去は全国初で、川にどんな影響を与えるか注目されている。同県は「清流」と たたえられたダム建設以前の自然環境復活を目標に掲げるが、上・下流にはまだダムや堰(せき)があり、地元の悲願「清流復活」が実現するかは不透明だ。 【取違剛】

ダムの撤去はこれまでに宮崎県都城市の轟(とどろ)ダムなど小規模水力発電用ダムで先例があるが、いず れも現在の河川法ではダムとみなされない小規模なもので、高さ25メートルの荒瀬ダムのような大規模ダム撤去は初めて。業界団体や学会の関心は高く、熊本 県には情報提供の希望が相次いでいるという。

林野庁の森林・林業再生プランで、路網造りと間伐が急ピッチで進む現地を視察

林野庁の新政策である、「森林・林業再生プラン」の実施が、今年から全国で始まりました。経済効果を考え、原則として伐り出し販売が可能な山に作業道を網の目のように多造し、搬出間伐が進むように予算が組まれています。

この政策は、ドイツの平地林業をお手本にしたもので、高性能大型林業機械をどんどん導入して間伐と搬出を進め、国産材自給率50%をめざすものです。

路網造りと間伐が急ピッチで進む現地を視察しました。

その土地の水脈まで考慮して作業道を造れる人は、わが国にほとんど育っていません。そのため、道造りを一般土建業の方たちに頼っている例がほとんどです。無造作に造られた作業道から、山が崩れることを恐れます。

また、たとえ経済効果は生まなくても、森の動物たちのために、奥山生態系保全のために、伐り出し不可能な奥山人工林の切り捨て間伐にも補助金を付けてほしいと、私たちは願っています。

熊森植樹地生育調査 兵庫県千種町植樹地は苗木が消え、現在ササ原に

くまもりは無理をして、実に多種多様な活動をしています。しかし、究極めざしているのは、ひとつのことです。つまり、戦後、人間が壊してしまった奥山に、もう一度野生鳥獣が生息できる環境を復元・再生して、人間が1歩下がり、人と野生鳥獣との棲み分けを復活させ、野生鳥獣のためにも、人間のためにも、未来永劫にこの国で両者が共存できるようにすることです。

これまで本部は、動物の棲める森復元植樹会を、何度も何度も兵庫県のクマ生息地で開催して来ました。植樹した苗木1万本。当初、シカのいない地域で実施した植樹会は、苗木の生育も良く、みるみる動物の棲める森が復元されていきました。しかし、すぐに、兵庫県のクマ生息地の全域にシカが拡大するようになり、その後の植樹会は、植樹してもすぐにシカに苗木を食べられてしまうため、シカから苗木をどう守るかに追われ続けました。

その中でも苗木を1本も育てられなかったのが、千種町植林地です。

2004年 千種町官公造林地皆伐跡地視察・・・1ヘクタールを町から借り、実験的にドングリの森に戻そうと決意。

皆伐後4年。シカが多くてササを食べてしまうらしく、伐採跡一面が10センチくらいの背丈の低いササに覆われていました。

皆伐後4年。シカが多くてササを食べてしまうらしく、伐採跡一面が10センチくらいの背丈の低いササに覆われていました。

2005年4月 植樹地にシカが入らないように、金網柵で植樹地の全周を囲う。(中央のひし形に見える部分)

2005年5月 金網柵内に、人工林にする前に生えていたと思われるドングリ類を植樹・・・みんながんばりました。(尾根から熊森植樹地を撮影)

2006年 4月16日 雪解け後の植樹地調査。あんなにしっかり立てたはずの金網柵の支柱が、アメのように曲がって折れ、金網が倒れてシカに入られていた。積雪は4メートルだったとのこと。雪解け時、斜面をずり落ちていくときの雪の力のすごさを思い知らされる。

この後、毎年、金網を立て直す→雪解け時に倒れる→シカが入って苗木を食べてしまうの繰り返し。とうとう、苗木は消えてしまいました。

2012年7月 現在 チシマザサに全面覆われてしまった熊森植樹地。(中央の緑が黒っぽく見える部分)

考察: 中途半端ながらシカを避け続けた熊森植樹地は、全面が背の高いササ原になり、ところどころにコハクウンボクの木が育っていました。鳥が種を落としていったのでしょう。金網柵の外は、ササをシカが食べ続けたからでしょう。背丈の低いササとシカが食べないススキ、ワラビなどで覆われてしまっています。写真ではススキが小さく見えますが、実際は、人の背丈ほどあります。熊森の動物が棲める森造りは、ここでは残念ながら、成功しませんでした。

直前に調べた原生的自然林より、この草地の方が、草花もあり虫もまだいました。クマは森だけでは生きられない。草原や、湿地など、いろんな場所が必要です。今は、奥山に、こんな草原があってもいいのではないかと思えるようになりました。ここでクマが昼にバッタを取って食べていても、誰も行政に通報しないようにしてほしいです。

この後、この人工林皆伐跡地は、いつか動物の棲める森に戻っていくのでしょうか。調査時に見つけた動植物名をこまごまと記録しておきたいと思います。

この後、今や人間の背丈ほどに生い茂った草々の中での金網撤去という大変な作業が待っています。

実験動物が「動物愛護法」の規制対象から外されないよう、意見をお送りください(8月中)

- 2012-08-10 (金)

- お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS

先日6月9日および18日のくまもりNEWSでもお伝えしましたが、今国会中にも、実験動物が「動物愛護法」の対象から外されそうになっています。

この動きをうけて、「THEペット法塾」様が、反対意見を届ける運動を呼びかけておられます。

詳細は、以下のリンクよりご覧ください。資料にもあるように、欧米に比べると、我が国の実験動物の規制は、全く無いに等しいような状況です。

全ての動物たちの福祉のためにも、ぜひ心ある皆様のご協力をお願いたします。

(以下、THEペット法塾HPへのリンクです)

(①に氏名・ご意見等を記入し、②掲載の宛先へお送りください)

よろしくお願いいたします。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ