ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

人間にはわからないクマ推定生息数 わからなくてもいいではないか ヘアートラップ法の欺瞞

野生鳥獣の保護管理(ワイルドライフマネジメント)に取り組む研究者や業者にとって、保護管理をおこなう地域内に対象となる野生鳥獣が何頭存在するのかを、できるだけ正確に把握しておくことが、まず最初に必要なことです。

し かし、一般の方は意外に思われるでしょうが、これだけ科学技術が進歩した21世紀においても、広大な森の中にひそんで生活している野生鳥獣の生息数を推定 することは不可能なのです。そこで、時には対象野生動物の命を奪うことさえいとわない、科学の名を借りた暴力的な調査方法すら考案されます。しか し、そこまでしても、はっきりした推定生息数は出せません。

生息数などわからなくても、人間の所に出て来なければいいではないかと、私たちは考えます。他方、保護管理を仕事としたい人にとっては、そうはいきません。それでは、仕事が無くなってしまうからです。

クマの推定生息数を出すために最近よく使われる調査方法のひとつにに、ヘアートラップ法があります。DNA鑑定まで取り入れた科学的な調査方法として脚光を浴び、いくつもの行政で予算が組まれて、専門家なる人たちがその予算を使い、実施しています。

山 の中で、数メートル四方を有刺鉄線で囲み、真ん中の高い所に、ハチミツやリンゴなどクマの好物をぶら下げておきます。それを狙ってやってきたクマが、有刺 鉄線をくぐり抜けるときに、有刺鉄線にそのクマの毛をひっかけます。その毛を採集して、DNA鑑定を行い、何種類のクマがそこにやってきたのか割り出しま す。そこまではよいとして、これで得られたクマの頭数に、クマが生息すると思われる山林の面積を、掛けるのです。しかし、ちょっと考えてみるだけで、こんな方法で生息数など出せるはずがな いと思われます。

山の状態や動物の生息状況など、自然界は均一ではないからです。

しかもクマの好物をぶら下げて、クマたちを呼びこんでおりますから、集めておいて面積をかけたら、実際より大変多くクマがいることになってしまうのではないでしょうか。

今 年の夏持たれた日本奥山学会の研究発表会で、こんなわたしたちの疑問に、ヘアートラップ法に取り組まれた大学の先生が、みごと答えてくださいました。発表主旨は、「ヘアートラップ法では、クマの推定生息数など絶対に出ない」というものです。この発表を聞いて、DNA鑑定などという、一見神の宣託のような、 一般人が見ることもコメントすることも不可能な世界が、私たちの想像以上にあいまいなものだということがわかりました。

日本で初めてヘアートラップ法を採用し、予算化した行政に、1年後お邪魔したことがあります。「県内に、クマが何頭いたかわかりましたか」とたずねると、「あんな方法でわかりっこないよ。だまされた」と、吐き捨てるように言われたのを覚えています。

行政のみなさんは、大学教授とか専門家とかの肩書きに、本当に弱いんだなあという印象を、ヘアートラップ法だけではなく、あらゆることで、ふだんから感じま す。こんなことになるのは、日本の行政は大変優秀ですが、なぜか3年ごとにコロコロと部署替えをするシステムを採用している為、いつも担当者が素人だから だと思います。言葉は悪いですが、仕事をしたい人お金を欲しい人に、簡単にだまされてしまうのです。

私たちのように、利権 などとは全く無関係に、長年活動を続けている市民団体の声を行政が聞いて、参考にしてくだされば、もっといい世の中になるのではないかと思われます。第 一、私たちの税金を無駄遣いしなくてすみます。ヘアートラップ法を採用されている行政のみなさんに、今年の日本奥山学会での発表DVDをお送りして見ていただければ、こんなことに予算を組むのはやめようと思われると、予測されます。いかがでしょうか。

推定生息数が出たとして、 次に、保護管理派の人たちがすることは、「その地域に対象動物が何頭生息しているのが適正か」という数字をはじき出すことです。ここまで来ると、人間には絶対にわからない領域のはずです。「空が真っ黒になるほどリョコウバトが飛んでいても、大地かと見間違うほどバイソンが地平線まで広がっていても、それは豊かなアメリカの自然だった」という例から 考えてみてもわかることです。

最後に、保護管理派の人たちがおこなうことは、現状は、「多すぎると殺し、少なすぎると増やし、一定数に保つ研究であり、仕事」です。野生鳥獣をなぜ一定数に保たねばならないのか。目的からして疑問です。何度も言いますが、人間の所に出て来なければよいだ けではないのでしょうか。1999年に、当時の環境庁が、保護管理派の言いなりになって、信じて、野生鳥獣の保護管理を我が国に取り入れたところから、全てが変になっていったと感じます。人間に出来もしないことを、しかも、大量の野生鳥獣殺しを伴うことを、始め出したからです。

三井寺(滋賀県大津市)、ヒノキ人工林を広葉樹に切り替え、動物と共存へ

三井寺の森、広葉樹へ“転生”見直し

「動植物と共存を」

以下、京都新聞より

湖国屈指の名刹(めいさつ)、三井寺(園城寺、大津市)が境内の広大な森林のあり方を抜本的に見直す指針作りに乗り出す。戦後の林業政 策を受けてヒノキなどの人工林が大半を占めていた現状から、土地本来の特性に合った広葉樹などへの切り替えを積極的に検討する。「動植物と共存できる多様 性に富む森林に転換したい」という。

精進料理にも使われるミョウガなどの若芽が無残に食い荒らされている-。長等山一帯に甲子園球場約30個分の境内を持つ三井寺では近年、金堂(本堂)周辺の麓までシカやイノシシが現れ、被害が目立っている。

そんな現状を前に、僧侶たちは自問する。「果たして動物が悪いのか。経済性優先でヒノキやスギを植え、動物のエサ場となる自然な山の姿を奪ったのは人間で はないか」(福家俊彦執事長)。そんな反省に立ち、「長等山三井寺森林景観保全・再生ガイドライン」の作成を決めた。NPO法人森林再生支援センター(京 都市)に助言を求め、景観や防災面も考えた森づくりを長期的に検討し、推進する。

同センターによると三井寺境内は現在、約7割がヒノキ 林、約2割がシイ林。ただ、地形や土壌を考えると、ヒノキに実際適した場所は2割に満たないという。同センターの高田研一常務理事(61)は「適した場所 に適した樹木を植える『適地適木』の原則で、サクラやモミジなど多様な木への切り替えを検討したい」と話す。

林業が衰退し、森林の荒廃が 全国的な問題になる中、京都市では東山の森林再生を官民で進める「京都伝統文化の森推進協議会」が5年前に発足し、植樹や間伐を進めている。三井寺でも植 樹などを市民参加で進め、寺や森に親しんでもらう仕組みづくりを視野に入れる。高田常務理事は「有名社寺が多く、人と自然の調和を追求しやすい京滋から森 づくりの百年の計を示す」と理想を描く。(三好吉彦)

■三井寺 天台寺門宗総本山。7世紀創建。天智、天武、持統の3天皇の産湯に用いられた霊泉があり、三井寺と呼ばれる。金堂(本堂)や黄不動尊など国宝10件所蔵。近江八景の三井の晩鐘も有名。

【 2012年10月01日 09時31分 】

(熊森から)

くまもりは三井寺に大拍手を送ります。

福家執事長さんの言葉に、人間本来の声を聞いた思いがします。

人間が動物たちの森を一方的に壊しておいて、生きられなくなって動物たちが山から食料を求めて出て来たら、罠をかけて大量に殺してしまう。平成の日本では、このようなことが今、当たり前のように全国で行われています。森を復元してやりもせず、出て来た動物たちを殺すだけなら、そのうち動物たちは絶滅するだろうし、第一、誰が考えても、こんなの人間としておかしいと、私たちは思ってきました。

仏教界が、日本の森と動物を救うために立ち上がってくだされば、若い人たちがお寺に行くようになると思います。他のお寺にもぜひ波及してほしいです。

本部クマ部会のお誘い 10月2日(火)午後7~9時 於:熊森本部3階

2010年ほどではありませんが、今年の山の実りは良くなく、すでにツキノワグマだけでも今年度1500頭以上が、有害捕殺されています。

この数は、秋が進むにつれますます増えていくと考えられます。

月一回の本部クマ部会。 今回は、この秋のクマの補殺を減らすために、クマ生息地に泊まり込んで調査や住民の聞き取りを行ったくまもり本部ス

タッフの報告もききながら、どうしたら捕殺数が減らせるか、知恵を出し合っていきたいと思います。

クマの絶滅を止めるためにはたくさんの人の力が必要です。

会員、非会員を問いません。連日のクマ大量捕殺の現実に胸を痛めておられるみなさんの、ご参加をお待ちしています。

クマの棲める自然は、他の動物たちも生き残れる最高に豊かな自然です。みんなで力を合わせて、この自然を次世代に残しませんか。

●猟友会員の内部告発から 長野県ではシカ捕獲用くくり罠12センチ規定を上限なしに規制緩和、実に多くのクマが次々とかかって秘密裏に処分されている

今年も各地の猟友会員から、見るに見かねた内部告発がいろいろと熊森に入ってきています。

そのなかのひとつ、見出しの件で、さっそく長野県庁野生鳥獣対策室に電話をしてみました。

熊森:環境省のくくり罠直径12センチ規定は、イノシシ罠やシカ罠にクマが誤捕獲されないように、私たち自然保護団体が、本当に苦労してやっと勝ち取った成果なのに、長野県では上限なしに規制緩和されているんですか。がっくりです。

長野県担当者:上限なしと言っても、罠の構造上最高は直径20センチまでですから、直径20センチまでの罠を認めたということです。足が罠にかかったら直径4センチまで締め付けた時点で、ストッパーがかかるようにしてあります。

熊森:直径4センチでストッパーがかかるということは、強力バネで締め上げますから、クマが誤捕獲された場合は、足が切れてしまうことも多いはずですね。先日お聞きした所、今年のクマが誤捕獲された例は153頭(8月末現在)ということでしたが、何と言っても、日本一ツキノワグマが多いのは長野県と言われていますから、12センチ規定を外せば、誤捕獲例はもっともっと多くなっているんじゃないですか。規制緩和は、ある地域で、ですか。長野県全域ですか。

長野県担当者:県全域です。シカをたくさん取らねばならないので、仕方がありません。

熊森:電話をしてこられた猟友会員の方が、シカは直径12センチで十分獲れるし、他県では12センチでいくらでも獲っていると言われていますが。多数のクマが、誤捕獲されて、次々と闇から闇に殺されているという内部告発が届いているのですが。

長野県担当者:こちらにはそういう話は来ていません。現在、長野県を4地域に分けており、誤捕獲されたクマは、「連絡を頂けると無料で放獣させていただきます」と猟友会のみなさんに言ってありますし、ちゃんと放獣担当者も付けていますから、誤捕獲されたクマが、闇から闇に処分されているというようなことは、ありえないと思います。以前、お盆から1か月間、直径12センチ規定を守ってくださいという通達を出した年があります。

熊森:今年、山の実りが悪いので、クマがどんどん人里に降りて来て誤捕獲されているということです。今年も通達を出してください。

長野県担当者:うーん。多数のクマが誤捕獲されているなんて話は、こちらに来ていないしね。

熊森:来ていなくても、このような情報があったのですから、一度真偽をたしかめていただけませんか。情報をくださった猟友会員の方は、名前も電話も明かされているし、いろいろとお話を聞かせていただきましたが、いい加減な情報を流してきたとは思えませんでした。県庁に情報が入っていなくても、そのようのことが起きていないか、この際、調べてみてくださいませんか。くくり罠は、とにかく、無差別にどの動物にもかかるので、せめて囲い罠とか、誤捕獲した動物が逃がせる罠に、変えてください。

数年前、国がクマが誤捕獲されないようにくくり罠の直径に規制をかけた時、12センチ以下にしないとクマがかかってしまうということで、12センチになったのであって、12センチは意味のある数字です。12センチ以下でも、子グマや成獣グマの指がかかって、結構各地でクマが誤捕獲されています。環境省に電話をさせていただいたら、都道府県に権限委譲しているので、問題があれば、全て、都道府県に言ってほしいと言われました。

2012/09/23(日) 熊森本部主催:太郎と花子のファンクラブ参加感想

- 2012-09-27 (木)

- 太郎と花子のファンクラブ

友だちに誘われて、和歌山県生石高原山頂で飼育されている太郎と花子に会いに行きました。車は、兵庫県西宮市にある阪急夙川駅南ロータリーを、午前8:30に出発です。

参加者は思い思いに野菜や果物の差し入れを持ち寄ります。午前11時に現地到着。

わたしが持っていったのは今年できた熊棚(くまだな:クマが木に登って枝を折りながら実を食べ、その枝をお尻のしたに敷いていくためにできる「木の上の棚」のようなもの)にわずかに残っていたオニグルミの実です。野生のクマが食べるまるのままのオニグルミを太郎と花子も食べるのかなと気になっていました。

まず太郎にクルミをあげました。太郎は大好きなニンジンを食べたところでしたが、珍しいものが転がってきたので興味を持ったみたいです。クルミを口に運びもぐもぐとしましたが、そのまま口から出してしまいました。どうもお気に召さなかったようです。

花子にもクルミをひとつ。花子は転がってきたクルミを拾い上げると、そのままぼりぼりと食べだしました。クルミの堅い殻も平気で噛み砕き、下に落ちたかけらもぜんぶたいらげました。野生のクマと同じクルミを食べてくれたことがなんだかとてもうれしく思えました。

小さな女の子が訪ねてきました。太郎と 花子がおみやげのクリをパキッと食べるたびに女の子は満面の笑み。ほかにも何人かのお客さんが太郎と花子に会いに来てくれました。山の中にひっそりとたたずむ熊舎を訪ねてくれるひとがいるのですね。嬉しいことです。

花子がおみやげのクリをパキッと食べるたびに女の子は満面の笑み。ほかにも何人かのお客さんが太郎と花子に会いに来てくれました。山の中にひっそりとたたずむ熊舎を訪ねてくれるひとがいるのですね。嬉しいことです。

太郎と花子の無垢な喜びが、彼らはわたしたちの素晴らしい友だちであり、彼らの仲間もまた同じだということを教えてくれました。わたしたちも彼らのよい友だちでありたいと願った一日でした。(M)

参加者の差し入れのマクワウリをおしいただくようにして食べる花子

ピーナツ大好き(太郎) おなかいっぱい、一休み(花子)

参加者12名

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ③ 自然林にもクマが棲めなくなった訳 断崖絶壁に残されたお花畑から考える

去年、氷ノ山のヤマブドウは良くなっていたが、今年はだめだった。ほとんどのヤマブドウに、実りがない。やっと、少しだけ実の付いたヤマブドウを発見。今年の夏の暑さのせいか、実が干しブドウのように、干からびていた。

奥山広葉樹林の林床植物と、そこに群がる昆虫が完全に消えている・・・シカの威力のすごさ

せっかく人工林にされずに残された氷ノ山奥山の広葉樹の自然林だが、シカが下草をほとんど食べてしまっており、広範囲の自然林の林床には、シダぐらいしか残され ていなかった。この日、シカを8頭見かけた。神様のように美しかった。クマとシカは同時に存在しないとよく聞く。もっとクマが増えてもらわないと、シカが林床植生を根こそぎ食べて しまって、森が持たなくなるのではないだろうか。しかし、ここまで下草がなくなったら、もう、クマは棲めないのではないか。

下草や昆虫が消えた氷ノ山の自然林(音声なし)

しかし、シカの存在も、自然だ。山にシカがいて森が消えるなら、とっくにこの国の森は消 え ていただろう。シカは山に居て良いはずだが、奥山には、居てはいけないのだろうか。氷ノ山に豊かな森が残っていた時、いったいシカはどこにいたのか。シカ は、奈良公園のような里山の動物なのだろうか。里山にいるべきなのだろうか。それとも、本来、平地の草原にいるべき動物なのだろうか。数がもっと少なければ、奥山に居てもいいのだろうか。生態系のバランスが、人間によって壊されてしまって増え過ぎたのだろうか。こんな単純な疑問ですら、答えられる研究者はだれもいない。人間には、いまだに何もわかっていないのだ。なぞだらけである。自然界に圧倒されそうになる。

なぜ、かつて奥山の林床は、 お花畑の花々が咲き乱れ、その草花に来る昆虫たちがいっぱい飛び交っていたのか。一口で山と言っても、南北に長い日本列島。気候も積雪量も、自然生態系も 全く違う。その地域の昔の山を知る人にしか、語れない。現存する人で、氷ノ山の昔を語れる人はおられるのだろうか。以前、氷ノ山麓に住む80代のお年寄りに聞き取りをしたことがあるが、答えはなんと、「入ってはいけない山だったから、入ったことがない。どうなっていたか知らない」だった。「戦後の拡大造林で、初めて氷ノ山に入った時、あまりの美しさに、神様が住んでおられると思った」と、その方は語られていた。

氷ノ山の断崖絶壁に、シカの影響を受けていない場所が残されている

断崖絶壁というのは少し大げさかもしれないが、この谷川の周辺は急峻で、さすがのシカでも上がれない。このあたり一面だけには、多種多様な草花が咲き乱れ、これまた多種多様な虫があちこちで飛び交っていた。もし、このような林床植生が、氷ノ山の山の中に広範囲に広がっていたら、クマたちも、夏の昆虫食には困らなかっただろう。この日名前が分かっただけでも、植物と虫の種類は相当数に上る。記録しておこう。

急峻な崖に残されていた氷ノ山の下層植生(音声なし)

キタヤマブシ、クサアジサイ、オタカラコウ、シラネセンキュウ、ヒヨドリバナ、オオバギボウシ、ツリフネソウ、ウワバミソウ、アザミ、イラクサ、イナカギク、イヌトウバナ等々

神様が住んでおられたかつての氷ノ山を想像しながら、この日の調査を終えた。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に (大段ケ平から見た氷ノ山山頂)

兵庫県のクマたちの聖地であるべきはずの氷ノ山を調査し、生きようとしただけで(=人間の近くにある食料を得ようとしただけで)、連日殺されていく多くのクマたちの駆除を、何とか止めたいと決意を新たにした1日だった。

この地球は、人間だけのものではない。人と動物、何とか国土から生まれる食料を分かち合って共存していく国に戻していきたい。私たちと共に活動して下さる方、募集。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ② 神聖だった熊の棲む森に、人の手が縦横に入っていく

かつて、熊森(=クマたちが棲む森)聖地の氷ノ山の頂上まで道路を通す計画があった時、「氷ノ山の自然を守れ」と、地元の心ある方々が立ち上がって、猛烈な阻止運動を展開され、見事、阻止することに成功されました。当時、道路建設反対運動の先頭に立たれたのは、地元の学校の先生だったり、地元のお寺の住職さんであったり・・・これら諸先輩方のお話を聞かせていただくと、権力をかさにきた行政の横暴ぶりは信じられないほどひどいものであったことがわかります。(今も変わっていませんが)

そして悲しいのが、行政が差し出す目の前のお金に惑わされた地元の住民たちが、自然や野生動植物を守ろうとするけなげで無欲の知恵者たちを裏切り者扱いして責めた歴史です。反対運動に参加された方たちの中には、地元に居れなくなって、村を出られた方もおられます。この方たちのふんばり、犠牲があって、初めて、兵庫県側の氷ノ山の自然が、かろうじて一部、残されたのです。

昨今またまた、「氷ノ山自然学習歩道」名目で、標高1220mより上に石造り道開発計画がひそかに進んでいたということです。お金に目がくらんだ人たち、利権がある人たちがすることには、油断もスキもありません。たまたま氷ノ山を心から愛する民間の研究者が計画を察知されて、全身を振り絞る必死のたたかいで阻止されたようで良かったです。感謝します。

今後、氷ノ山に何らかの人手が入る事業の計画があることを察知された方は、ただちに熊森までご連絡ください。何としても止めたいと思います。

人工物1・道路

標高1000メートル付近の舗装道路

1本の道路を通したことで、どれだけの自然環境が破壊されるかは、よく知られている。

人工物2・ブナ林皆伐跡地に、スギの人工林

氷ノ山の国有林は、多くがスギの人工林にされてしまっている。間伐されているところも少しあったが、放置されているところも多い。どちらにしても、人工林内に動物たちのエサはない。

人工物その3・バイオトイレ 最悪の、自称・環境に良いバイオトイレ(大段ケ平)

バイオトイレはいいのかも知れないが、ここのは、1年中、重油を24時間燃やして煙を出し続けているタイプであり、神聖な山の中なのに、重油の煙のにおいが臭くて深呼吸もできない。これでは環境に良いわけがない。みんなで声をあげて、早急に対応していただこう。

P.S 担当部署に問い合わせたところ、電力を得るために、軽油を燃やしているそうです。1年中燃やしているわけではなく、夜間と冬場は燃やしていないということです。太陽光発電に切り替えをお願いしたところ、お金もかかるし、多くの県民からの要請がなければできないということでした。

人工物その4・頂上への何本もの登山道

氷ノ山の頂上に至る尾根を歩く登山道の入り口が、何本もある。 (写真は、大段ケ平登山道)

尾根は歩きやすいので森の動物たちが一番よく利用してきた道だが、これでは人間が取ってしまったことになる。

何年か前に、ここの登山道の幅が3倍に広げられた。地面には、シカよけ歩道が敷かれていたが、地元の方の話によると、登山道拡幅工事以降、シカが3列縦隊になって、氷ノ山頂上をめざして移動し始めたという。シカを、奥山に誘導したのは、人間なのだ。

写真登山道右側は、55年ほど前に、パルプ材としてブナの原生林を伐採した所。ブナ林は戻らない。

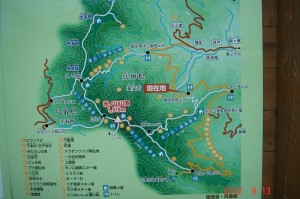

東尾根登山口の看板

人工物その5・スキー場

年間30数万人が訪れる氷ノ山は、観光シーズンには、人々でにぎわい、頂上も、遠足の子どもたちで埋まるという。

では、動物たちはどこに行けばいいのか。

クマ最後の聖地にまで、人間がどかどか入っていったら、人間に目撃される確率も増えて、クマたちは落ち着いてエサも探せない。

ちょうどこの日、10人ほどのテレビカメラを持った人たちが車でやってきていた。10月報送用のぶらり旅何とかとかいう番組の取材だという。女性スタッフが明るく、「番組、見てくださいね」とわたしたちに言われたが、もうこれ以上、神聖な氷ノ山に、人を呼ぶことをやめてほしいと願っている私たちは、ハイと言えなかった。

今後、氷ノ山で、兵庫県絶滅危惧種のクマたちが生き残れるだろうかと考えた時、登山道を閉鎖し、アスファルトは剥して跡地に植林し、とにかく人間が撤退すべきだと思う。

山の実り調査もしてみたが、ここまで人間が入り込んでいることが、臆病なクマたちの生存の脅威であることは間違いない。この山には、人が入ってはいけない。

兵庫県氷ノ山を、再び入らずの森に! 人間が生き残るためにも、必要だ。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ①氷ノ山の森の木々にも異変が

兵庫県で最後にクマが滅びるとしたら、兵庫県最高峰氷ノ山(ヒョウノセン1510メートル)でしょう。ここには385ヘクタールの原生的自然林が残されているからです。今回は、大屋町栗ノ下から入りました。このあたりの民家のカキやクリは結構実がついており、中には少し色づいているカキもあります。クリタマバチの被害も少なそうです。一口に兵庫県と言っても、地域によって植生や状況がちがっていることに、毎回とまどいます。

集落近くで聞き取ると、クマたちの目撃は少しあるようでした。民家のカキの木に、クマが来たあとが、少しありました。

横行渓谷はいつ見ても、水量があり、本当に絵葉書のように美しい所です。川の両岸が広葉樹であるため、多くの生き物の生存が保障されています。車で舗装された林道を上がっていくと、クマが棲めそうな広葉樹の山々が目の前に広がってきます。このあたりは、ウラジロガシ、アベマキ、コナラ、ソヨゴ、アオハダ、オニグルミなど、クマの大好物、実のなる木がいろいろと生えています。本当に自然界はすばらしいです。

驚いたのは、意外とウラジロガシが並作と言っていいぐらいに実をつけていたことです。夏の昆虫がいなくて、下へ降りて行ってしまっているクマたちも、秋にはウラジロガシを食べに、山に帰ってくるかもしれません。賢い動物ですから、それぐらいの計算は出来ているのではないでしょうか。それ以外の山の実りは×でした。調べたミズキ30本、全て実りゼロでした。

異変その1

ウラジロガシは、クヌギやアベマキと同様、受精してから実るまでに2年かかります。枝には、今年受精したばかりの小さな実、去年受精して今年熟して落ちる大きな実の2種類が付いているはずですが、異変が起きているらしく、今年熟して落ちる大きな実しかついていませんでした。こんなことは、氷ノ山では初めてです。

これでは、来年のウラジロガシの実りはゼロかもしれません。原因は不明です。

途中、兵庫県と書いた車とすれ違いました。行政のみなさんも、山の実りを調べに来られているのかもしれません。同じことをされているんだなあと思うと、連帯感が湧いてきます。

以前、県が、ブナのシードトラップを良くされていたブナ林を見に行きました。現在は、双眼鏡で目測をされて豊凶を調べられているということで、この場所はもう使われていません。

異変その2

ブナ林の下を覆っていたササが、見るたびに劣化して消えていきます。臆病なクマたちは、もうここにはおれないでしょう。

異変その3

去年は、結構ブナが実ったのですが、落ちた実を一つ一つ中を割っていくと、残念ながらシイナと言って、殻だけで中身なしの実が3分の2を占めていました。これまでありえなかった高シイナ率です。これでは、たくさん実が落ちたとしても、以前のようには、動物たちの食料にはならなかったでしょう。今年のブナの実りはゼロでした。

異変その4

上写真のブナの巨木の奥の木は、氷ノ山には少ないミズナラですが、こんな標高が高い所のミズナラまで、ナラ枯れで何本も枯れてしまっていました。枯れていないミズナラも、実りは×でした。

氷ノ山の豊かだった森にも、次々と異変が起きています。原因は人間活動としか考えられません。

科学や科学技術の進歩が、森を壊していくものなら、人間は何をやっているのかということになります。

森なくして人なし。森あっての人間。

森の生き物たちに、私たち人間は、本当にお詫びしなければなりません。

9/13 ここまでの過剰防衛は、おかしくないですか クルミの実を食べていただけのクマを、数メートル下の沢に撃ち落とす 岐阜県高山市

以下、毎日新聞より 2012年09月13日

ツキノワグマ:出没 高山の民家近くに2日連続 /岐阜

高山市久々野町久々野の民家近くに11、12日と続けてツキノワグマが出没した。捕獲のため市の委託を受けた捕獲隊が発砲し、1発が命中したが、クマは雑木林に逃げ込んだ。市と高山署は近くの市道を通行止めにし、小学生の下校時にはスクールバスで帰宅させるなど騒然となった。

ク マは11日午後4時50分ごろ、民家から約20メートル離れたクルミの木に登って実を食べていたとこ ろを目撃された。12日朝にも同じ木で2回目撃され、通報で駆けつけた捕獲隊が2度発砲。1発が当たり、クマは数メートル下の沢に落ちたが、そのまま雑木 林に逃げたという。

捕獲隊や警察、市職員ら16人が、猟犬を使って捜索したが見つからなかったため、日没までのパトロール に切り替えた。13日も朝からパトロールを行う。通報した住民は「クマは30分ぐらいの間、木の上でバリバリとクルミを食べていた。民家に近いところなの で不安」と話していた。

<熊森の動き>

さっそく、岐阜県支部の熊森スタッフが現地を訪問し、聞き取りなど行ってくださいました。

現地は高山市内から車で15分。山裾に通学路の細い道があり、その上に民家があって、その上側斜面にクルミの木が生えた森のような所があり、さらにその上に国道41号線が通っているところだそうです。このクマは、最近何度かこのあたりに出ており、何人もの人たちが目撃していたということです。訪問時、民家の方は、あいにくお留守で、詳しいことは聞き取れなかったということです。

9月11日夕方16:50・・・クルミの木に登っていたところを追い払う。森の横に箱罠を仕掛けたが、かからず。

9月12日朝 6:30・・・クルミの木に登っていたところを目撃されて、クマ自ら逃げた。

9月12日朝 8:30・・・またクルミの木に登っていたので、猟友会が撃ち落とした。

近くに、幼稚園、小中学校があるので、クマ目撃があると携帯に情報が届くようになっており、親が学校まで子供の送り迎えをしたりすることになるそうです。

<高山市担当者>

このクマは、3回も人間の所に出て来た。捕獲して放獣すべきだったと言われても、岐阜県では、放獣体制が整っていない。岐阜県の人工林は県平均45%で、最近、人工林は増えていない。クマも絶滅するほどは減っていない。県の特定鳥獣保護管理計画通りにやっているので、意見は、県に言ってほしい。

<熊森の考え>

今回の 高山市の例だけではないが、最近の日本人は、クマに対して仰々しいまでの過剰防衛に陥っているのではないか。まるで、銃を持った凶悪犯人が、次の標的を狙って町に入ってきたかのような、学校やマスコミのセンセーショナルな騒ぎぶりに、大きな疑問を感じる。クマは、凶悪犯人なんかでは、全くない。クマに、人間を襲ってやろうなどという気持ちは微塵もない。現代人はあまりにも動物について、無知すぎるのではないか。動物は、人間顔負けのやさしさや賢さをみんな持っている。

このクマは、人間という動物を信頼していたと思う。数メートルの高さの木に登ってクルミの実を食べていたクマを、発砲で脅かすだけならまだしも、弾を命中させて落としてしまうだなんて、やりすぎではないか。この後どこかで、死んでいるのだろうと予測する。少し昔であれば、クルミを食べるクマを、みんなで遠巻きに見守って、食べ尽くしたクマがそのうち山に帰って行って終わっていただけだと思う。

クマ生息地では、今でもこのようにしてクマをやり過ごしている所が、全国に多々ある。誰も行政なんかに届けない。この方が、ずっと、クマとの人身事故は起きなくなるはずだ。この国で、クマたちと平和的共存をめざすためには、集落近くでクマを見かけたら撃ち殺すという現在のクマ対応を、まず、人間側がやめなければならない。人とクマの棲み分けは大切だが、完全分離をめざすと、人もクマも、相手が理解できなくなっていく。遠巻きの出会いは、見守れないものか。斜面の上に国道があると言っても、クマたちの土地に、人間が勝手に道路を造っただけではないのか。

人間が、自分たちだけの権利を主張し、他の動物たちへの畏敬の念ややさしさを失うなら、そのような文明は、森や豊かな自然を失い、必ず滅びるであろう。今、日本人がどんどんと本来のやさしさを失って、狂い始めているような気がする。自分の命が大切なら 、祖先がしていたように、他生物の命も、最大限大切にすべきである。今回の事件で、子供たちに、クマは見つけ次第、大騒ぎして殺すものという間違った文化を学ばせてしまったのではないかと思うと、誠に残念である。

今年も全国で、すでに多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来ては、次々と罠にかかり、撃ち殺されている。ツキノワグマだけでも1000頭以上殺されている。

【お願い】森や動物たちを守りたい人は、熊森会員をはじめ、この国にたくさんおられます。ぜひ1件でも2件でもいいので、聞き取りや現地調査を行い、地元の人たちの声も十分に聞かせていただいて、本当に殺す以外に方法はなかったのか、森の状況はどうだったのかなど調べていただき、熊森本部までお知らせください。現地に行かなければわからないことが、たくさんあります。これからどうしていけばいいのかまで考えていただけると、ありがたいです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ