くまもりNews

10月17日 環境省記者クラブでの記者会見

- 2013-11-02 (土)

- くまもりNEWS

環境省担当官との話し合い後、環境省の「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の問題点を訴えようと、記者クラブを訪れました。

事前に会見アポを取ってから行ったにもかかわらず、会見時刻になっても、当番のテレビ局の方がカメラなしで、一人来られただけでした。しかも、何故か、連絡などしていないのに、先ほどお会いした環境省の担当官2名がやってきて、後ろに座られました。

環境省記者クラブには23社の新聞社が入っているそうです。私たちは、現場を歩き続けている自然保護団体の考えも聞いていただきたいと思って、自分たちのお金を使って大変な思いをして上京しているのに、聞いてみようという記者がひとりもいないとは、がっかりです。

これまでも、何度か環境省の記者クラブで記者会見をさせていただいたことがありますが、アポを取って行っても、1~2社が来てくれたらいいところで、記事に取り上げてくださったことは、これまで1回もありません。

環境省記者クラブは、行政側の発表しか書かないのでしょうか。もしそうなら、本当に悲しいです。多様な考えを国民に提示していただかないと、国民は正しい判断が出来なくなってしまうと思います。

ちなみに、当番記者の方は、私たちの話を聞いて、「日本の奥山で起きていることなど全く知らなかった。今日初めて聞いた」と言われていました。

奥山問題は、記者さんの知らない世界である。これは仕方がないと思います。しかし、だからこそ、まったく利権なしで動いている私たち市民団体の話も聞いてほしかったのです。

10月17日、 「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の中止、または抜本改革の要請書を持って環境省へ

- 2013-11-02 (土)

- くまもりNEWS

環境省担当官と午後1時から3時までの意見交換会のアポが取れました。

今、全国を巡回している環境省主催「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の内容があまりにもひどいので、とりあえずこれだけでもなんとか直してもらいたいと、熊森から、会長、副会長、調査研究員の3名が上京しました。

新橋からタクシーに乗って、「環境省まで」と告げると、運転手さんが、「ここで20年も運転手しているけれど、環境省までと言われたのは初めてだ。環境省ってどこにあるんだ」と言われました。これまでもタクシーに乗ったとき、何度か運転手さんに同様のことを言われました。地方から環境省を訪れる国民は、ほとんどいないのだろうかと思いました。

霞が関の中央合同庁舎に着きました。

環境省側からは2名の係官が出てこられました。ひとりは去年の春ここに来られた方で、もう一人は今年の春からここに来られた方でした。

日本の行政は、ふつう3年、短い人は1年で担当者が変わっていきます。

21年間も日本の森や野生動物、奥山の保全・再生に、寝ても覚めてもかかわってきた私たちとは、残念ながら、ほとんど話が合いませんでした。自然観や動物観が、私たちとかなり違うように感じました。

環境省担当官に、環境大臣石原伸晃様宛の要請文を手渡す森山会長

<熊森から環境省への主な要請>

①今、シカはどこにいても撃たれます。ここにいたらいいよという場所(=生息地を)を、まず決めてやってください。<生息地保証>

②捕殺対応だけではなく、被害防除、追い払い、避妊・去勢など非捕殺対応も検討してください。<非捕殺対応の検討>

③「すごいアウトドア!!」というキャッチコピーでシカやイノシシを殺すのは、他生物の生命への尊厳を忘れた恥ずべき行為なので、即刻このコピーを変えてください。<生命尊重思想>

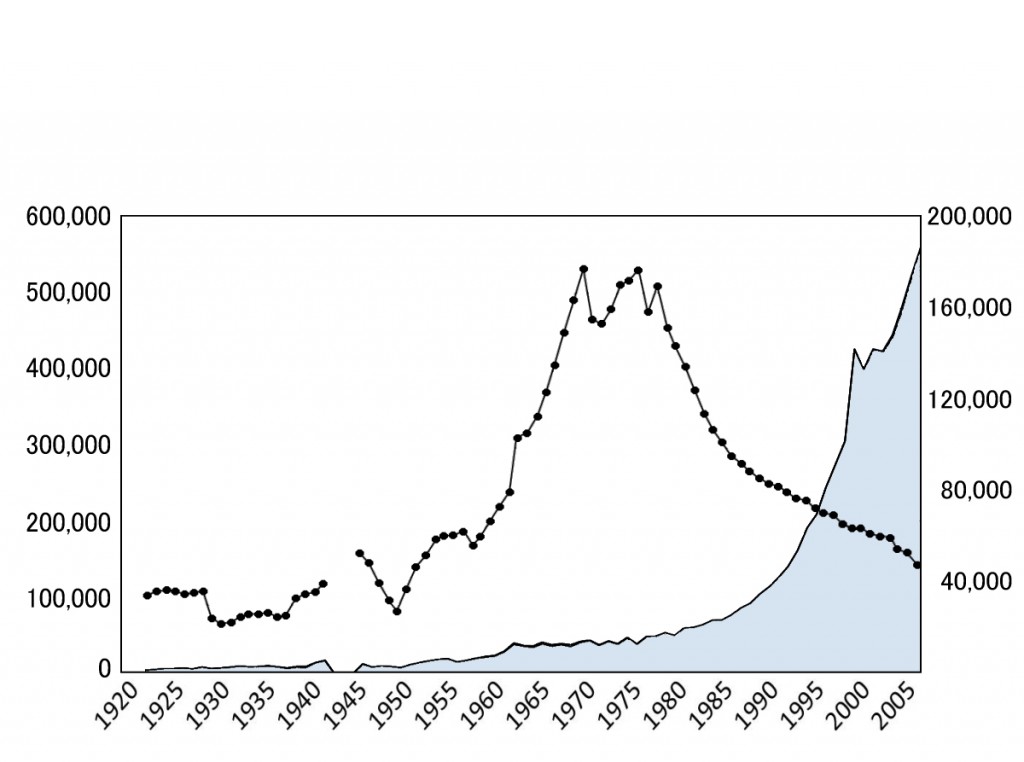

④ハンター数が減少の一途をたどり始めた1970年以降だけのハンター数の推移グラフを見せて、ハンターが減ったからシカ・イノシシが増えたのですと世論誘導するのは、国民だまし。今や、環境省付き研究者たちの「ハンター減少説」は、完全に破たんしています。

地球温暖化等人 間が引き起こした地球環境問題が、現代のシカ問題を引き起こしているのに、まるで、シカがシカ問題を引き起こしているかのごとく、シカに全責任を負わそう とするのは、人間として恥ずかしい。即刻やめてほしい。

人間が狩猟によって野生鳥獣の数を減らし続けないと、野生鳥獣の数が増えすぎてしまうという学説な ど、どこにもない。自然界は、自らの力で、絶妙のバランスを保つ。人間が入っていない未開の地ほど、自然は豊かです。

<対症療法ではなく根治療法を。本当の原因を国民に知らせること>

⑤自然界や山が荒れ、多くの狩猟鳥獣が激減している。むしろ今、一般的な狩猟を禁止すべきである。

今、地元の人たちが困っている、シカ、イノシシ、サル、クマなどの大型動物問題に対応できる被害防除専門官などを育成すべきだ。

レジャーハンターやスポーツハンターなど増やしても、大型野生動物問題など解決しない。「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」は、単なるイベントであり、税金の無駄遣いである。若い女性をプロパガンダに使うのは恥ずかしいので、やめてほしい。

<環境省の答え>

①生息地保証は環境省の仕事ではない。

②非捕殺対応は考えたことがない。

③このキャッチコピーはすごく気に入っている。このコピーによって、「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」への参加者が増えたから、変えない。

④グラフの一部だけを提示することに問題はないと考えるが、(熊森が強硬に求めるので)、次回の福井県のフォーラムから、1970年以前のハンターが今より少なかったときのグラフも見せることにする。

⑤考えが違う。

<参考>環境省発表データをもとに熊森が作成したグラフ。

全国狩猟者登録数(黒の折れ線)とシカ捕獲数(水色)の推移

人

今、ニホンジカが一体どうなっているのか 日本人が対面している自然保護上の難題

- 2013-11-01 (金)

- くまもりNEWS

1977年の論文を読むと、ニホンジカは絶滅が心配されていました。

シカは、当時は郡部の人でも、奈良公園や宮島に行かなければ見ることの出来ない珍しい動物だったのです。

50センチ以上の積雪日が30日を超えると死亡個体が出始め、50日を超えると、死亡個体が多発するという報告もあります。雪深いところでは、シカは動くことができなくなり、生きられません。

ーーーあれから36年。

今や郡部では、シカが増えすぎた、殺しても殺してもシカが減らないと、悲鳴が上がっています。

いったい、この国のシカたちに、何が起きているのでしょうか。

そんななか、私たちがニホンジカについて得た情報を、以下にまとめてみました。

自然界には、人間にわからないこと、理解不可能なことがたくさん起きますから、断定はできませんし、どこまで正しいのかも、わかりません。

しかし、人間に翻弄されてきたシカの姿は見えます。

●シカはどうなったのか

江戸時代、シカは、林縁の平地に今よりもたくさん棲んでいたと思われます。奈良のように、神様としてシカを大切にする地域もありました。

シカ生息地域の農家は、農作物をシカやイノシシから守るため、柵を設置したり、追い払ったり、時には殺害したりしながらも、この国で共存してきました。

明治になって近代化が進む中で、西洋文化である狩猟が一般にも導入され、野生鳥獣が獲られるようになります。(我が国では、明治になるまでの1200年間、「殺生禁止令」が出続けていた)

日本人の人口爆発が起こり、農地化や宅地化がどんどん進んで、シカたちの生息地であった湿地や草原は次々とつぶされていきました。

本来、平地の草食獣であったシカは、山へ山へと追いやられていきます。(今、シカが高山にまで上がっていますが、それ自体が異常なのだそうです)

大雪の年には、シカは動けなくなって、大量に餓死しました。

昔、たくさんいた野犬<ノイヌ>に、絶えず襲われました。(昔、本州や九州にいたのはオオカミではなく、大神としての野犬であるという説による)

戦争中には、食料として人間に食べられ、絶滅寸前にまで追い込まれたところもありました。

絶滅の恐れが叫ばれるようになって、メスジカを狩猟対象としないように等と、シカ保護策がとられました。

野犬は東京オリンピックの時に徹底的に駆除したし、飼い犬の放し飼いも禁止されました。これによって、生まれたての子ジカなどを捕食していた動物がいなくなりました。

戦後の国策である拡大造林政策によって、スギ・ヒノキの苗木を植えるため、奥山原生林が猛烈なスピードで、皆伐されていきました。

伐採跡地は、一時、大草原と化しました。

草食動物のシカが山の中で増えだしました。

しかし、その後、植林苗が育って、スギ・ヒノキの木々が大きく育つようになると、林中は真っ暗になり、林床は砂漠化してきました。

シカは、生きられなくなって山から出て来始めました。

その存在を忘れるほど見かけなくなっていたシカが平成になって、突然人里に現れ出し、みるみる目撃数を増やしていきました。人に追われると、山奥まで造られた道路を通って、簡単に移動します。また、人間が造ったこれら林道の法面に吹き付けられた外来種の草々は、シカたちの格好の餌場となりました。柔らかい草を食べているうちに、気づくと人里に出ていました。

地球温暖化で雪が減り、シカの大量餓死があまり起きなくなりました。(ただし、2012年は大雪でした)

我が国が工業立国をめざしたため、農業従事者が減って、耕作放棄地が目立ち、今や、シカたちが本来の平地の生息地に戻ってくるようになった形です。

農業被害、森林被害、生活被害・・・地元の人たちが、シカ被害に悲鳴を上げ始めました。郡部では、過疎化高齢化が進んでおり、シカに対応する力がありません。

<注:以上の記述に新たな情報が入れば、当協会としては、その時点で書き換える予定です。>

行政は、保護策をやめて、とにかくシカ数を減らそうと、メスジカも積極的に獲るように、猟友会に依頼しました。現在国は、シカ1頭を獲ると、捕獲者に8千円の報奨金を出しています。市町村の上積みもあって、シカ1頭の捕獲報奨金が2万円となっているところもあります。しかし、獲っても獲ってもシカ数が減らないと言われています。

(熊森から)

環境省は、研究者を使って、シカ大量捕殺装置を開発したり、猟友会と連携してハンター養成事業に力を入れ、国をあげてシカ捕殺に躍起となっています。そこには、野生動物の命に対する尊厳など完全に吹っ飛んでいます。生きとし生けるものに対する共感など、もはやありません。研究者たちが唱える適正生息数(1平方キロメートルに3頭)になるまで、人間の力で被害が出ないようにシカ数を減らし、その後はその数を保持しようと考えているようです。

しかし、野生鳥獣の数は、自然界では著しく増減を繰り返しながら長期的に一定となるようバランスをとっていくものです。人間が、人力で生息数を思い通りに調整してやろうという発想自体に無理があるのではないかと私たちは思います。

また、今のような大量殺害一辺倒の対応で、「私たちは野生鳥獣とこの国で共存しています」と言えるのか、当協会としては疑問を感じるのです。人としての倫理上の問題もあります。

そこで、環境省の担当官と意見交換をしようと思い、10月17日、兵庫県本部から3名が上京しました。(次ブログに続く)

(祝)滋賀県朽木トチノキ訴訟が和解 10月24日、熊森が正式に巨木群を買い取りました

- 2013-10-30 (水)

- くまもりNEWS

熊森初めての裁判でした。

<本日、巨木群を買い取ったことを記者会見するメンバー>(10月24日滋賀県弁護士会館)

写真左から、室谷熊森副会長、石田滋賀県弁護士、村上熊森滋賀県支部長、巨木と水源の森を守る会の小松事務局長

わたしたちは滋賀県高島市朽木地区で、樹齢200年~400年というトチノキ巨木群が伐採されていることを見つけて以来、複数の裁判を起こすなどして、伐 採業者に伐採中止を求めてきました。そして、平成25年7月1日、伐採業者が、前巨木所有者に対し、巨木の所有権の確認を求めて提起した裁判(平成23年(わ)第821号所有権確認等請求事件)の中で、わたしたち一般財団法人日本熊森協会が巨木48本の所有権を買い取れば伐採を中止するという合意が成立しました。

裁判長をはじめ裁判所の皆さん、一生懸命動いてくださった滋賀県の弁護士の先生方、応援してくださった多くのみなさん、和解に応じてくださった業者さ ん・・・みなさんのおかげで、無事、巨木群を永久保全することができました。これでまた、市民団体の力で新たな森が守れたことになります。みなさん、本当 にありがとうございました。

10月22日 樹齢数百年、トチノキ残った…保護団体買い取り(読売新聞)

- 2013-10-29 (火)

- くまもりNEWS

滋賀県高島市の安曇川流域に広が るトチノキ巨木群の伐採の是非を巡って争われている訴訟があり、自然保護団体が、訴訟当事者の木材業者から樹齢200~400年の48本を買い取ることで 和解する見通しとなった。県によると、このトチノキの巨木群は西日本最大級。同団体は「豊かな自然の象徴であり、伐採されれば琵琶湖への水量減少や土砂流 出につながる恐れもある」として寄付を募り、地元住民や全国から約1000万円が集まった。

訴訟記録などによると、巨木群はもともと地権者の6人が所有。業者から「樹齢200年を超えると腐食したり、実をつけなくなったりする」などと説明され、2007~10年、計約110本を1本あたり10万~5万円で売却した。

その後、約60本が伐採されたことを知った自然保護団体「日本熊森協会」(兵庫県西宮市)が、地元住民らと保護運動を開始。地権者の6人も「自然保護上の価値を知らされておらず、売買契約は無効」と主張、住民らと「巨木と水源の郷をまもる会」を結成して業者側に伐採中止を求めた。これに対し、業者は11年10月、トチノキの所有権確認を求めて大津地裁に提訴した。

伐採されずに残っている巨木は48本あり、同地裁での協議の結果、今年7月、同協会が買い取ることで仮合意。基金を設けて寄付を呼びかけたところ、必要な約960万円を超える約1000万円が集まった。

訴訟は24日に和解する見込み。業者は取材に「伐採のために手配したヘリコプター代なども含めた金額だと理解している」とし、まもる会の青木繁会長(61)(高島市)は「トチノキを地域の宝として守っていきたい」と話している。

まもる会によると、安曇川流域には約400本のトチノキの巨木が見つかっており、うち134本について、山林所有者と県などが11年10月以降、 伐採や伐採目的の売却などを禁ずる5年間の協定を順次締結。県は所有者に保全協力費を交付するなど、保護に向けた取り組みを後押ししている。

トチノキ 広葉樹で、幹回りが3メートル以上あれば巨木と呼ばれる。根を大きく張り、保水力があることから水源を守ることで知られ、実は「とち餅」の原料になる。近年は高級住宅の内装材用などとして、巨木が高値で取引されているという。

シカやイノシシの農業被害等問題について、大量捕殺対応の議論ばかり・・・環境省中央環境審議会

- 2013-10-23 (水)

- くまもりNEWS

この大地は、人間だけのものではありません。多くの野生鳥獣もこの国の国民であり、この国で生きていく権利を有しています。ーー野生鳥獣との共存をめざさなければ、私たち人間も生き残れないーーこれが自然界の仕組みです。

よって、野生鳥獣問題は、まず、生息地保証や、被害防除など、非捕殺対応から話し合われるべきなのに、わたしたちの環境省の審議内容は、シカやイノシシを一方的に有害視し、いかにして彼らを大量に殺すかばかりに議論が集中しています。

膨大な内容ではありますが、みなさんに、環境省中央環境審議会の議事や議事録を読んでいただき、このようなところで、どのような議論が進行しているか、まず、知っていただきたいです。

次回の第6回会議は、11月6日(水)9:30~12:30環境省19F第2・3会議室で、傍聴可能です。傍聴希望者は、10月28日以降、環境省HPから申し込んでください。

平成25年度 環境省中央環境審議会 自然環境部会鳥獣保護管理のあり方検討小委員会

H25.09.10 鳥獣保護管理のあり方検討小委員会( 第5回)

議事次第・資料

H25.08.07 鳥獣保護管理のあり方検討小委員会( 第4回)

議事録 / 議事次第・資料

H25.06.28 鳥獣保護管理のあり方検討小委員会( 第3回)

議事録 / 議事次第・資料

H25.06.10 鳥獣保護管理のあり方検討小委員会( 第2回)

議事録 / 議事次第・資料

H25.05.13 鳥獣保護管理のあり方検討小委員会( 第1回)

議事録 / 議事次第・資料

環境省中央環境審議会 自然環境部会鳥獣保護管理のあり方検討小委員会委員一覧表

○印は委員長

| 氏名 | 職名 | |

|---|---|---|

| ○ | 石井 信夫 | 東京女子大学現代教養学部教授 |

| 尾崎 清明 | (公財)山階鳥類研究所副所長 | |

| 小泉 透 | (独)森林総合研究所研究コーディネータ | |

| 染 英昭 (土壌農薬部会) |

(公社)大日本農会会長、(公財)中央果実協会副理事長 | |

| 高橋 徹 | (一社)大日本猟友会総務委員会委員長代理 |

| 氏名 | 職名 | |

|---|---|---|

| 磯部 力 | 國學院大學法科大学院教授 | |

| 坂田 宏志 | 兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 (兵庫県森林動物研究センター主任研究員) |

|

| 汐見 明男 | 全国町村会政務調査会財政委員会委員長(京都府井手町長) | |

| 羽山 伸一 | 日本獣医生命科学大学獣医学部教授 | |

| 福田 珠子 | 全国林業研究グループ連絡協議会副会長 | |

| 三浦 愼悟 | 早稲田大学人間科学学術院教授 |

中国の水問題、さらに深刻化

- 2013-10-19 (土)

- くまもりNEWS

熊森顧問、橋本淳司先生からの情報です。

出展「All dried up」 (「The Economist」2013年10月12日) より 中国北部の水不足、水汚染の危機的状況、さらに中国政府の 政策が状況をさらに悪化させていることを伝えるニュースで す。 まず、中国の水は偏在しています。 水の5分の4は南(特に長江流域)にありますが、人口の半分、 農地の3分の2は北(黄河流域を含む)にあります。 中国人の年間1人当たり水使用量は100立法メートル(※日 本人は約110立法メートル 1日300リットル×365日=109500 リットル)ですが、その需要量は供給量をはるかに超えてい ます。 そのため、主要都市の地下水面は1970年代以来約300メート ル低下し、河川の本数は、1950年代の50000本から23000本 に減りました。 産業の発展にともなう水汚染も深刻です。 2007年、黄河管理委員会は、黄河およびその支流を調査し ましたが、3分の1の水が農業にさえ適さないと結論を下し ました。 土地省によれば、北部の地下水の半分以上は産業に使用す ることができません。 さらに中国政府のエネルギー政策が、水の状況を悪化させ ています。 中国は、シェール・ガス革命を推進しようとしています。 シェール・ガスは水圧破砕法という安価な方法で採取でき ます。 水圧破砕法とは地下2000~4000メートルにある頁岩層に水 を高圧で注入して亀裂を作り、天然ガスを回収する方法で すが、このために大量の水を必要とし、さらなる地下水汚 染も懸念されています。 また、新しい石炭火力発電所を450機建設する計画があり ますが、石炭洗浄や設備の冷却にも水が必要です。 中国にはこうした水はありません。 中国国内では水使用の効率化や下水処理施設の整備などが 求められています。 南水北調(南の水を北へ運ぶ)計画といって長江の水を3 つのルートで北へ運ぶ工事が進んでいますが、膨大なコス トがかかり、海水を淡水化するほうが安いという声も上が っています。 こうしたことから「中国政府の政策がいっそう水環境を悪 くする」と結論づけています。 以上。

秋田県八幡平熊牧場に残されたヒグマたちの、阿仁熊牧場への移送準備

- 2013-10-15 (火)

- くまもりNEWS

北秋田市の阿仁熊牧場隣に、今、新ヒグマ園の建設が急ピッチで進められています。建物部分は、ヒグマたちの個室や展示場の部分です。

この度、早々と、ヒグマ移送用檻が完成しました。移送中に、万一の事故が起きないように、また、ヒグマたちが少しでも安心感を持って移動できるように、4面を鉄板で囲ってあります。特注なので、2個で約90万円もかかりました。

また、移送時の3トントラックのスノータイヤ代なども、高いものですが、いずれも、八幡平熊牧場クマ基金から出させていただきました。

そもそも、八幡平熊牧場に残されたクマたちの終生保護飼育を願って集めた基金ですから、終生保護飼育に向かって使わせていただくことには、寄付してくださったみなさまにも、納得していただけるだろうと思っています。

移送は11月末から12月にかけて、行われる予定です。

現在残された19頭のヒグマは、飼育員さんたちの愛情に包まれて、元気に暮らしています。

この、平成の、大切なのは人間の命だけというせちがらい世の中で、秋田県の方々によって、経営破たんした熊牧場のクマたちが、全頭終生保護飼育される方向に進んでいるという、心温まる実話を、どなたか本にして、日本中、いや世界中に発信していただきたいと願う、今日この頃です。

秋田のみなさまの生き物達に対する優しさに、常日頃より感謝すると共に、敬服致しております。

10月14日 くまもり本部、第2回国有林間伐実施

- 2013-10-15 (火)

- くまもりNEWS

10月13日 関東支部例会

東京都中央区で開かれた関東支部例会に、会長と副会長が出席しました。33名の東京都会員が集まってくださいました。

まず、会長が、どのようにして兵庫県で組織を作っていったか、副会長が、石川県支部と滋賀県支部を例に、どのようにして他の支部が本部と連携を取りながら活動を展開していっているかなど話しました。みなさん、大変興味深く聞いてくださいました。

休憩をはさんで、後半は、これからの支部活動について、出席者からの自由発言会となりました。

とても前向きで、いい会になったと思います。

次回の会報で、この時に出た意見などを会員のみなさんにお伝えできたらと思っています。

尚、次回支部例会は、11月3日(日)13時~16時 です。場所は、生涯学習センターバルーン202号室

(JR新橋駅烏森口下車徒歩1分)。奮ってご参加ください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ