くまもりNews

この森に昔のように生き物たちがいたら最高なんだけど・・・神戸市の保育園の先生方を原生林にご案内

- 2013-09-18 (水)

- くまもりNEWS

9月7日、神戸市の保育園の先生方を岡山県の若杉天然林にご案内しました。

講演の度に、「百聞は一見にしかず、ぜひ一度現地を見てください。現地を見ていただけたら、説明の言葉はいりません」とお話していたら、先生方の方でバスをチャーターして、本当に研修会を企画してくださいました。感激です。この日は雨もよう。しかし、決行です。

バスは、湊川神社前から出発しました。バスの中でマイクをまわすと、さすが、保育園の先生たちだけあって、「本当の森を一度見ておきたい。今日学んだことをこどもたちに持って帰りたい」という意気込みの声が一番多かったです。

第一下車地点はは、兵庫県のたつの動物園。森づくりの名人、クマさんをまず見ていただきます。

長野生まれのメスとオスの兄弟グマ。平成元年にここへ連れてこられたとき、1~2歳だったそうですから、もう26歳です。

クヌギとコナラのまだ青いドングリを周辺の木から取ってきて投げてやると、すぐに気付いて食べてくれました。

熊森の要請で獣舎を2倍に広げてもらったのは良かったのですが、なぜか兄弟の獣舎の間に仕切り鉄板がびっしりと張られて、お互いの姿を見ることができなくなっていました。理由があるのでしょうか。今度、改善を申し出てみます。

「26年間、この檻の中?」先生方は不憫そうに?長い時間見ておられました。

でもここのクマさんは、えさもいろいろと与えられ、そうじもきちんとしてもらってとてもめぐまれている方です。

バスはやがて奥地の人工林地帯に突入。行けども行けどもスギ・ヒノキです。

当協会が佐古井の森と命名しているところで、2度目のを下車していただきました。

原生林内に入ってしまうと樹木がどれも巨木の為、下から見上げても実りが見えません。しかし、この場所のガードレールのところから見下ろすと、実りをま近に見ることができるのです。

ミズナラ

ブナ

クマノミズキ

今年はそれなりに実っています。ホッ。

3度目の下車です。30年生のヒノキ人工林に入ってもらいました。間伐していましたが下草なし。隣のスギ人工林も下草なし。道中延々と見てもらってきた青々とした人工林の中は、みんなこうなっていたんですよという説明に、絶句。これじゃ動物たち棲めないよね。この町の人工林率は、85%です。

いよいよ、若杉原生林です。「わあ、さっきの山と全然違う」

なぜ21世紀の今も、このような森を残さなければならないのか、説明に聞き入ります。

谷川の水量にびっくり。

「つめたーい!」そのわけは・・・

班ごとに説明を聞きながら、森の中に入っていきます。

みなさん3キロコースを歩いてくださり、しっかりと学んでくださいました。「ようく、わかりました」

しかし、案内者としては残念です。昆虫や、魚、両生類、爬虫類、鳥、獣、…みんな激減していなくなっているのです。昔あんなにいた生き物たち。どうして消えてしまったのか。植物も全体的に弱っています。17年前は、そこのササの横にクマがいたりして…なんて脅かしっこしたものですが、ササがスカスカで間が見えますから、もうこんな冗談も言えなくなってしまいました。いったい日本の山で何が起きているのか。まだ、若杉原生林はいいほうなのです。

若杉原生林が開発されそうになったら、この日の参加者の皆さんはきっと、「絶対反対!!」って、声を上げてくださることでしょう。

行きも帰りも、バスに乗っているときだけが雨、バスから出ているときは雨が止んでいる。信じられないような天候の日でした。

参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

本当の森を見てしまった仲間の誕生です。

くまもりは、こんなすてきな仲間を、これからもどんどんと日本に誕生させていきます。

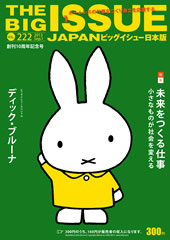

巨木トラスト活動が『ビッグイシュー日本版』に掲載されました

ホームレスの方が街頭で販売している雑誌『ビッグイシュー日本版』の創刊10周年記念号(第222号 9月1日発行)に、巨木トラストの記事が2ページにわたり掲載されています。

すべての人に「出番」と「居場所」のある社会をという理念のもとホームレスの方を販売員として街行く人々に販売されてきた雑誌であるビッグイシューの10年の歩みを記念すべき号に記事を載せていただいたことはとても光栄です。

10周年記念号の表紙は、ブルーナのうさぎが目印です。現在、街頭で販売されていますので(定価300円、160円が販売員の収入になります)、ぜひトラストの記事をご覧ください。

8月30日 新生環境教育チームで、2回目の環境教育

兵庫県西宮市にある、ある食品株式会社 の能力開発センターで、環境教育をさせていただきました。

今回の熊森環境教育実施スタッフ7名中6名は、2回目の環境教育でした。

こちらの学生の方々には事前に、当協会の小冊子「くまともりとひと」の感想をいただいたのですが、原稿用紙いっぱいに一生懸命、思いを書き綴ってくれていました。

今回の環境教育プログラムは1時間目に小学校低学年向きの「もりとどうぶつ」、2時間目に太郎と花子のお話でした。

今回の聞き手である14名の学生の方々は、メモを取りながら真剣に話を聞いてくださり、くまもり紙芝居「どんぐりのもりをまもって」では涙する学生も。

太郎と花子のお話では、クマの意外な一面に笑いが起きるなど、和やかな時間になりました。

小冊子を読んでいたこともあってか、皆さんとてもよく理解してくださいました。

みなさん、純粋な気持ちで熱心に聞いてくださり、こちらもとてもやりがいを感じました。

授業後には、ご丁寧に今度は授業の感想文を送っていただきました。

現在、よりよい授業方法を模索中の私たち環境教育チームとしては、うれしい限りです。

その中には、人工林化によって野生動物のすみかが減っていることを初めて知った、クマは肉食だと思っていた、など様々な感想が書かれていました。

荒廃した山から食料を求めて出てきた動物達をただただ捕殺し、森林の問題には目をつぶるという、人間の身勝手による悪循環を嘆く声もみられました。

熊森環境教育プログラムは、森林動物の実状への理解とともに、1人1人の小さな活動が森林再生の大きな力になる、という意識を持ってもらうことを目標としています。

「動物が可哀そう」から「自分にできることをしよう」へと、思いを行動に移せるような授業作りを、今後目指していきます。

小さなころに感じたこと、慣れ親しんだものは、その人の人生の大きな基盤になります。

次の世代に環境保護を伝えていくことが必要とされる今、子供たちが自然への興味関心を持つきっかけ作りとなることも、環境教育の意義だと考えています。

そんな環境教育を目指して、今後も熊森環境教育チームは練習・実践を重ねていきたいと思います。

毎月第1土曜日午後13時半から本部で練習していますので、環境教育をしてみたい方なら、初めての方でも大歓迎。お気軽にご参加ください。

食品株式会社 能力開発センターの皆さん、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

山の実り並作

- 2013-09-05 (木)

- くまもりNEWS

春から、今年の山の実りがどうなるか見続けてきましたが、まずは順調に生育して秋を迎えたように思います。

9月2日の兵庫県クマ生息地の調査報告です。

道中、2004年の台風で各地の放置人工林が山崩れを起こしました。その跡地に、先駆種であるタラの木が大きく育ち、この時期、白い花を咲かせているのが目立ちました。自然にこうなったそうですが、まるで人が植えたようですね。30年もすれば、タラは、自然に消えていく運命にあるそうです。

クマたちの大好物である秋の木の実の成り具合を、報告させていただきます。

①ミズキ

道中、実がたくさんついていました。これから完熟していくことでしょう。ミズキは15年に1回は大凶作になると言われていますが、それが去年だったそうです。(注:ミズキとクマノミズキは別です。)

②シバグリ

よくなっていました。このあたりでは、低標高地のシバグリは、軒並みクリタマバチにやられて、たくさん枯れそうになっていましたが、高標高地のシバグリは元気でした。中国から入ってきたクリタマバチは、寒さに弱いそうです。

③ミズナラ

ハイイロチョッキリなどの虫に枝を落とされることもなく、実っていました。ただし、木によって個体差があります。ミズナラの実は、8月中旬から、休眠が解除され、グングンと大きく成長し始めます。

④ブナ

たくさん殻とがついていました。今年の夏も2010年に次いで異常な暑さでした。殻とがついてくれているのはいいのですが、中の実が受精できなかったシイナになっていないか、シイナ率が心配です。今後調べていこうと思います。

このほかにも、ヤブデマリ、ヤマボウシ、ゴマギ、クロモジなど、いろいろな木に実がついていました。今年の山の秋は、それなりに実があるようでほっとしました。

昆虫、鳥、小動物が激減している状況は変わりません。夏に集落周辺に来ていた大型動物たちが、奥山に帰って、駆除用の銃や罠が使用されることなく、平和な秋が迎えられますように。

食性を変えて生き抜こうとする野生動物たち

- 2013-09-05 (木)

- くまもりNEWS

人間活動や環境の変化によって食べ物を失い、生きられなくなってしまう動物もいれば、食性を変えて何とか生き抜こうとがんばる動物たちもいます。

クマ・サル・シカ・イノシシなどの人間により近い動物ほど、後者の傾向が強いかもしれません。そのような変化を見て、野生動物たちが食性を変えたと批判する権利は、人間にはないと思います。原因を作ったのは人間だからです。動物たちはみんな、必死で生き抜こうとしています。

1、まだ青い実の柿の木にできたクマ棚(8月下旬)

まだ青い柿ですが、食べられるのでしょうか。味見をしてみたら、ほんのり柿の香りがして食べられなくもなかったです。もちろん、熟してからのおいしさには及びもしません。

2010年の夏には、夜こっそり集落近くの青い柿を食べに来て、たくさんのクマたちが罠にかかり、殺処分されました。どうしてまだ実が青いのに食べに来たのか、よほど食べ物がなかったんだろうと思います。今年も、地域によっては、青い柿を食べに来ているクマがいます。

2、山に捨てられたシカの死体を食べるクマ

最近は、大量のシカが有害獣として駆除されています。シカの死体を焼却処分にするのは大変ですから、山に捨てられたままになっているのも結構あるようです。

数年ぐらい前から、クマがシカの死体を食べているのを見つけたとして、問題視されていますが、これまで植物食に頼って生きてきたクマでも、本来は雑食性ですから、シカの死体が放置されていれば、食べます。人間が、シカの死体をきちんと焼却処置すれば起きないことです。人間側の責任が全てだと思います。

何とか、シカの死体を焼却処置にしていただけないものでしょうか。

熊森は、野生動物保護の観点から、クマを中心とする野生動物たちのさまざまな生態を、生活痕跡の調査や自動撮影装置など野生動物たちに負担をかけない方法で調べ続けています。私たちと一緒に調査してみようと思われる方がおられたら、どうぞご連絡ください。(中学生以上) 特に地元の方、大歓迎です。

鳥取県が、地下水を保全し、持続的に利用するための条例を制定 橋本淳司顧問の週刊水ニュースより

- 2013-09-04 (水)

- くまもりNEWS

鳥取県が地下水を保全し、持続的に利用するための条例を つくりました。『とっとりの豊かな地下水の保全および持 続的な利用に関する条例』といいます。 鳥取県の大山の水が、ビジネス資源として注目されたきっ かけは20年前のことです。 江府町の福田正臣前町長が、東京の自動販売機でペットボ トル水が売られているのを見て、「水で地域おこしができ ないか」と考えました。 1リットル容器に詰めて200円で販売すると売上げは伸び続 け、2009年度の年商は7000万円に上りました。 大山の水は企業誘致にもつながりました。氷製造メーカー、 ボトル水メーカーの工場が相次いで操業し、農業だけの町 に、新たな雇用を生みました。 しかし最近になって、不安も広がっていました。「いくら なんでも汲みすぎではないのか」というわけです。 全国のボトル水総生産量に占める鳥取県の割合は14.0% (2010年度。日本ミネラルウォーター協会調べ)。 1位:山梨県29.8% 2位:静岡県18.3% 3位:鳥取県14.0% なのですが、このうちのほとんどが、大山から汲み上げら れています。 山梨、静岡の水を支える富士山に比べると、大山の大きさ は10分の1程度。一方、採水量は富士山系の年間約100万ト ンに対し、大山は3分の1の約30万トン。4年前の採水量が3 万トンですから、わずかなうちに10倍に増えたことになり ます。 企業は今後も採取量を増やす方針で、住民のあいだには、 「このまま大量に汲み続けたら枯渇するのではないか」 「経済活動の発展と、大山を守る環境活動が相矛盾する ことにならないか」という声が起きていました。 そこで、大山の地下水をはじめとする県内の地下水を守 るために『とっとりの豊かな地下水の保全および持続的 な利用に関する条例』が制定されたのです。 条例では、地下水を利用する事業者に採水量の報告を義 務付け、水源に異常があれば採取を制限します。 また、地下水利用者によって「涵養」を促進するしくみ も今後つくられていきます。 じつは地下水量の規制だけでは条例に魂は入りません。 地域全体で涵養のしくみをつくり、実行していくことが 大切なのです。 大山の水はブナ林に育まれます。 雨水がブナ林に浸透し、地表に湧きだすまでには50~70 年かかるといわれています。 つまり、現在使っている水は、ブナ林が健康であった (涵養能力の高かった)頃の遺産であるといえます。 高度経済成長期に、ブナは次々と伐採され、ヒノキやカ ラマツが植えられました。水を大量にふくむブナは、木 材として利用しにくいため、邪魔者あつかいされたので す。 現在、大山にあるブナは、「ブナ退治」を免れた若木で す。それが50年余の歳月を経て、数十メートルに育って います。しかし、大量伐採の後遺症は、癒えるどころか、 広がっています。 一方で、植林されたカラマツ、ヒノキは外国産材を利用 した影響で放置され、山肌はところどころ崩れています。 水源涵養能力の高いブナを切ってしまったこと。 そのうえに植林したカラマツ、ヒノキは使わずに放置さ れていること。 この2つの理由で、大山の水源涵養能力は以前に比べて 低下していると考えられます。 大山での涵養活動は、人工林の間伐とブナ林の保全です。 これをすべての水利用者が積極的に行うことによって 「条例に魂が入る」といえます。

新卒スタッフが神戸の学童保育所で初めてのくまもり環境教育に挑戦

- 2013-09-04 (水)

- _環境教育

8/29日(木)、新卒スタッフが、阪急六甲駅近くの学童保育所で、初めての環境教育に挑戦しました。

今回の熊森環境教育実施スタッフたちは、部長以外の6名が、全員初めてという構成でした。

くまもりボランティア養成セミナー受講生の方も、初参加していただきました。

プログラムは小学校低学年向きの「もりとどうぶつ」。

クマの子ツッキンとお姉さんとのやり取りを通じて、ツキノワグマの生態と森の人工林化によって引き起こされた動物たちの苦しみを理解してもらうのが学習目標です。

良く通る声で明るくお姉さん役を演じる熊森スタッフは今年新卒の女性です。

熱心な聞き手は、「どんぐりクラブ」さんとご近所の学童保育所の「風の子」さんと合わせて、30名ほどの子供達です。

1年生から6年生までの子供達はみんなのびのびとしてお姉さんの問いかけにもよく答えてくれました。

指導員の先生がクマのツッキンに本物の青い柿を手渡すシーンでは、どよめきの声が上がりました。

くまもり紙芝居「どんぐりの森を守って」では、大きな声で伝えるということと、笑顔を忘れないで演じるということができました。

プログラム終了後は子供たちとおやつをいただきながらの質問タイムになりました。

おやつを分けるのも片づけるのもリーダーのもと、みんなで協力して、てきぱきと済ませます。

そういえば戦後間もない私の子供のころは年長の子供達から小さな子供まで、みんなこんな風に混ざって遊んでいました。毎日学校から帰ったら、近所の子供たちは集まって、缶けりや鬼ごっこなど飽きることなく夕暮れまで遊んでいました。その中には一定のルールがあり、小さな子供は「ごまめ」と言って、つかまっても鬼にならなくてもよかったりしたものです。どことなく懐かしく暖かい雰囲気がこちらの保育所の子供たちにもありました。

これからも、どんどんいろいろな熊森環境教育プログラムを練習して、子供たちに森や野生動物の大切さを伝えて行きたいと思います。

どうぞ、皆さんも熊森環境教育チームにご参加ください。毎月第1土曜日午後13時半から本部で練習しています。

「どんぐりクラブ」「風の子」の皆さん、貴重な場を与えていただきありがとうございました。(H)

対馬の森林競売問題に朗報

- 2013-08-29 (木)

- くまもりNEWS

本日、某新聞全国版に、長崎県対馬市の奥深いところにある森林260ヘクタールが9月4日に競売に出されるというニュースが掲載されました。まさに、絶滅危惧種ツシマヤマネコの生息地です。対馬の森については、これまでも会員のみなさんから、緊急保全の必要性ありとして、熊森に視察してもらいたいという情報がいくつか寄せられていたところです。

記事を見られた会員のみなさんから、何とか熊森で買い取れないのかというお電話を、朝から次々と頂きました。情報をお寄せくださったみなさん、本当にありがとうございます。

ただちに、対馬市役所担当課に連絡しましたら、対馬市が買い取る方向に動いており、地権者、市、○○金融公庫の間で、競売中止の合意が成り立ったところだということでした。1件落着。ほっとしました。

森なくして人なし。森あっての人間。

対馬市長様をはじめ対馬市議会議員の皆様、並びに関係者各位の賢明なるご判断に、心から敬意を表します。

8月25日 第2回日本奥山学会発表会 速報

- 2013-08-27 (火)

- くまもりNEWS

学会開催地の兵庫県西宮市は、この日、1時間の降雨量78ミリという、朝から観測史上最多の猛烈な雨。JRがストップするなど交通機関に大きな乱れが生じました。

傘を差しながらの案内係

こんな中、学会発表会を開催。人間活動による気候変動のしっぺ返しを思いきり知らされながらスタートしました。

「日本奥山学会は、奥山保全・再生に向けて、国の政策を転換させるため、勇気ある使命感にあふれた研究者の発掘・育成を行います。

化石燃料を燃やすことによって出てくる硫酸や、自動車の排気ガスから出てくる硝酸などの大気汚染物が、樹木の根を枯らしたり、根に土中の水や養分を与える役目を果たしている菌根菌を殺していると言われます。市民として、それらの仕組みなどを、今日、勉強しましょう。市民が力をつけないと、衆愚政治になってしまい、国が正しい方向に進めなくなります。」(日本奥山学会 森山会長のあいさつから)

「みなさん、日本奥山学会の会員になってください」

(日本奥山学会を指導してくださっている、元広島大学教授西川先生のあいさつから)

●記念講演 「菌類が支える森」小川真氏(大阪工業大学客員教授)

「まず、地球環境を守らないと、人間は守られないよ。大昔、石炭ができたのは、当時、地球上に菌類がいなかったからだ。今、ナラ枯れで、100年200年の木がどんどん枯れていっているが、100年200年の間全く起きなかった地球環境の変化が起きているということだ」

地理的にも年代的にも巨大なスケールの話が続きました。目の前の小さな事ばかりに気を取られていては、大きな流れがわからなくなるということがよくわかりました。

休憩時間に、小学校5年生の「キノコ博士」が、あこがれの小川先生にごあいさつ

●特別講演 「ミツバチの失踪とネオニコチノイド系農薬の関係」 山田敏郎氏 (金沢大学教授)

DDTを発明した人は、ノーベル賞をもらったが、今や、DDTは使用禁止になっている。ネオニコチノイド系農薬の害は、これまでの農薬と比べて格段に大きい。早く使用禁止にしないと、取り返しのつかないことになってしまう。

●研究発表

・「日本の養蜂業の現状」 尾崎幸仁氏(大阪府立園芸高等学校)

農薬を使用している水田の近くでは、ハチが飼えない。養蜂業者はみんな知っている。

・「シカの食害から植生を守る」丹下研也氏(大阪自然環境保全協会会員)

シカよけ柵で完全に囲った土地に緑がよみがえったが、草が大きくなり過ぎる。ある程度のシカが、自然生態系には必要であるとわかった。

・奥山保全・再生実践活動報告(日本熊森協会)

「人工林皆伐地の広葉樹林化」斉藤義人

「自動撮影カメラを用いたクマの生態調査」家田俊平

本来、自然は刻々と変化していくものだが、現在、どんどん悪いほうに変化していっている。森の中から多くの生き物たちが消えていっているのは大変な事態が起こっているということだ。このような問題に対して、本日の講演や研究発表が、対策へのヒントをいくつも示してくれた。

<最後に>

第2回発表会も内容がすばらしく、参加者一同から、大変高い評価を受けました。また、会場の質問者の質問内容が、どれも的確で、発表者の発表内容の理解を深めるのに大変役立っていたことが印象に残りました。

準備してくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

いよいよ明日8月25日、日本奥山学会第2回発表会開催です

- 2013-08-24 (土)

- くまもりNEWS

地球規模で、森林が猛スピードで枯れたり弱ったりしてきました。

毎年4万種の生物が絶滅していると言われています。

いったい何が起きているのか。

これからどうしていったらいいのか。

奥山の危機的状況に対して、様々な実証的研究の成果を出し合い、奥山について特化した新たな研究領域を開くために、昨年度、日本奥山学会が設立されました。この学会は、政官財などの圧力を排した、完全中立の、市民にも開かれた学会です。研究者が良心だけに従って自由に研究発表していただけます。

市民のみなさん、第2回発表会に参加して、みんなで勉強しませんか。参加費は無料ですが、参加していただくには事前申し込みが必要です。

「第2回日本奥山学会」 研究発表会のご案内

1)開催日時: 平成25年8月25日(日)13時~17時

2)会場: 関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス

(兵庫県西宮市)法科大学院

3)プログラム:

●記念講演

「菌類が支える森」小川真氏 (大阪工業大学客員教授)

●特別講演

「ミツバチの失踪とネオニコチノイド系農薬の関係」

山田敏郎氏 (金沢大学教授)

●研究発表

・「日本の養蜂業の現状」 尾崎幸仁氏(大阪府立園芸高等学校)

・「シカの食害から植生を守る」

丹下研也氏(大阪自然環境保全協会会員)

他

4)参加申込み(参加費無料):

氏名、住所、電話番号をcontact@okuyama-society.orgまでお送りいただくか、お電話にてお申し込みください。

今回は、樹木の根に巻き付いて、樹木に水や養分を与えている菌根菌などの菌類研究の第一人者である小川真氏や、今年6月に「低農薬でもミツバチ減」として研究成果が多くのマスコミでも取り上げられた山田敏郎氏が、それぞれ記念講演や特別講演をしてくださいます。研究発表も含め、いずれも奥山保全には関わりの深い興味深い内容です。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ