くまもりNews

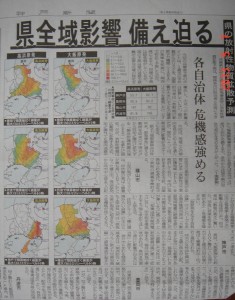

福井4原発事故想定で、兵庫県全域放射能汚染 篠山市は被曝最大167ミリシーベルト(兵庫県発表) 安定ヨウ素剤備え迫る 神戸新聞4/26

- 2013-05-07 (火)

- くまもりNEWS

【兵庫県が公表した拡散予測のいずれかのケースで、甲状腺被曝線量が安定ヨウ素剤服用の基準値を超える自治体】

尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、神戸、明石、三田、三木、加東、小野、篠山、丹波、朝来、養父、豊岡、加古川、西脇の各市、猪名川、稲美、多可、神河、香美、播磨の各町

<熊森から>

疑問①人間は、安定ヨウ素剤服用で助かるかもしれませんが、他の生物たちはどうなるのでしょうか。

疑問②安定ヨウ素剤服用で一時助かったとしても、琵琶湖の水が飲めなくなったり、ふるさとの大地が、永久に居住不可になってしまったりするのです。琵琶湖の水に頼って生きてきた1400万人は、その後、どこにいけばいいのでしょうか。

それでなくても我が国の国土は狭いのです。福島原発事故で広大な大地が、人が住めない所となってしまったのに、これ以上、また、そんな大地を新たに作ってしまうことになれば、もう取り返しがつきません。

子や孫、他生物に、愛情や責任が持てない大人たちだったと言われても仕方がありません。

熊森提案 自然保護団体として、兵庫県にお願いしたいです。ヨウ素剤を配るより、福井原発を止めることを、至急考えていただきたいです。私たちがこの国で生きていくには、放射能に汚染されていない自然が、絶対に必要不可欠なのです。こういうことは、はっきり言っておかないとわからないと思うので、はっきり言っておきます。

(お知らせ) 5月19日(日) 安田喜憲先生講演 立命館大学

熊森顧問の安田喜憲先生(東北大学大学院教授)が、京都で講演されます。

お時間の都合がつく方は、ぜひ、ご参加下さい。

5月19日(日)13:00~16:40

シンポジウム3「環太平洋生命文明圏」

立命館大学衣笠キャンパスの創思館1Fカンファレンスルーム

参加申し込み・・・先着200名、シンポジウム3、住所、氏名、電話、メールアドレスを記入して、以下にお申し込みください。

r-ppc@st.ritsumei.ac.jp 5月15日締切

主催:立命館大学環太平洋文明研究センター

(お知らせ)橋本淳司先生講演会inパタゴニア 5/13夜神戸店、5/14夜京都店

くまもり顧問で気鋭の水ジャーナリストの橋本淳司先生が、神戸と京都のパタゴニアでお話しされます。

会員の皆さんでお時間の都合がつく方はどうぞ、ご参加下さい。

アクティビティ・・・流域の水をどのように使っているか

4月27日 第16回くまもり全国大会盛会に終了 参加者は、北海道~鹿児島まで

- 2013-05-02 (木)

- くまもりNEWS

今年のオープニングは、三重県会員が歌う「ありがとう地球」でした。参加者を魅了するすばらしい歌声から始まり、会長基調報告、特別報告、本部活動報告、支部活動報告、会計報告などが続き、第一部は、福岡県支部長の一本締めで終了しました。

おかげさまで、第16回くまもり全国大会を、盛会のうちに終えることができました。

準備して下さったみなさん、参加して下さったみなさん、応援して下さったみなさん、本当にありがとうございました。

内容につきましては、次回会報で、会員のみなさんにご報告させていただきます。どうぞ、お楽しみに!

以下の写真は、第一部全国大会のもよう

以下の写真は、第2部、懇親会のもよう

第2部の司会を務めたのは、結婚・出産で一旦引退した元くまもり職員。母になって戻ってきてくれました。みんなうれしそうでした。

くまもり顧問の宮下正次氏(元森林管理署職員)が作られた替え歌、「熊さんドングリだよ」を参加者一同で斉唱するところから、第2部は始まりました。

次に、童話作家沢田俊子先生の、今年3月に出された「クマに森を返そうよ」の出版祝いをみんなでしました。

テーブル毎の和やかな懇談の後に、第2部も終了となりました。

お元気で!来年もまた、くまもり全国大会でお会いしましょう。

4月11日 1999年実施、動物の棲める森復元植樹地を訪問 (兵庫県朝来町)

1999年当時、兵庫県尼崎市立園田東中学校3年生が、義務教育最後の遠足として、人工林地帯の真っただ中の朝来町の山で、スポット状に実のなる木の苗木を植樹してから、13年の年月が経過しました。

久しぶりに、植樹地を訪れてみました。

早春につき、大きく見事に育ったクリやクヌギは、落葉したまま、または枯れ葉が付いたままの状態でした。ここまで苗木が大きくなれば、シカガードは、今はもう全く不要です。去年の秋、たくさん実がついたらしく、地面には、栗のイガなどが無数に落ちていました。シカの糞が所々に落ちていました。シカがここで、落ちた実を食べてくれていたらいいなと思いました。養分のない痩せ地だからでしょうか、地表は、アカマツの自生苗や、ススキでびっしり覆われていました。

当時、美術の先生が願いを込めて作ってくださった記念杭がまだ立っており、なつかしかったです。

このあたり一帯は、2004年の大雨で、何カ所も人工林が土砂崩れをおこし、長い間通行止めになっていました。現在、道路はきれいに復旧されていましたが、まわりの山は、相変わらず放置された人工林のままで、13年前と比べて、全く山は改善されていませんでした。いつかこの山の景色を、変えてみせたいです。

祝 くまもり小冊子48万部目を印刷 さっそく近くの犬猫病院へ

- 2013-05-02 (木)

- くまもりNEWS

1冊100円の熊森小冊子「クマともりとひと」は、2002年の国際ロータリークラブ2680地区大会での、森山会長の講演を文字にしたものです。

世界的な環境考古学者である安田喜憲先生(現:東北大学大学院教授)は、この本は教科書に載せて、全国民が読むようにすべきだと、絶賛してくださっています。まだ教科書には載っていませんが、毎年、何人もの先生の手によって、いくつかの学校で授業に使われています。

2007年に第1刷を発行してから6年目の今年、48万部目を印刷しました。この本を読めば、日本熊森協会が、何をしようとしている会なのか、はっきりとわかります。現在、当協会は契約職員を若干名募集しています。応募される方は、ぜひ、この本を読んでから、志望動機を書いてください。

さっそく、近くのかかりつけの犬猫病院に持参して、待合室に置いてもらえるようお願いしましたところ、院長先生に快く受けていただきました。

貸し出しOKと表紙に書いて、棚に置かせてもらってから2分後、さっそく訪れた方が、持ち帰られました。ちなみに、近くの喫茶店では、1冊100円で売ってくださっています。これまでに30冊売れたそうです。みなさんも、小冊子を置いてもらう所や売ってくれる所を見つけてください。

4月20日 山菜採りは登山より危険! 福井県警など警鐘

|

山菜採りの入山禁止を呼び掛ける小矢谷区の看板=勝山市平泉寺町で |

|

県内は山菜採りの本格的なシーズンを迎える。ゼンマイ、タラノメ、コシアブラなど新鮮な山菜が食卓に彩りを加えるが、懸念されるのが山岳遭難事故。県警などは対策に万全を期すように注意を促し、山林所有者とのトラブル防止も呼び掛けている。

県警地域課によると、昨年一年間に警察官が捜索活動をした山岳遭難事故十一件のうち、春の山菜採りに絡む事故は二件。ただ、道に迷いながら自力で下山しているケースもかなりあり、実態はもっと深刻とみている。

このため県警は、遭難やけがに備え、知っている山に複数の人と入ることを推奨。携帯電話の電波が届かないことも想定し、家族に行き先と帰宅時間を伝えることも大切、とアドバイスする。

大野市の荒島愛山会の高松誠会長も「道なき道を登るので、山菜採りは登山より危険」と警鐘を鳴らす。山菜採りに夢中になって急な斜面を登り、気づ いたときには下山できないケースや、山菜で重くなった荷物で疲れが増す危険性も指摘。事故に遭わないためには「まず全景を見てルートを決めてほしい。疲れ たら休憩し、もし夜を迎えたら動かずに雨がっぱなどを着て朝を待って」と話す。

山菜採りでは、マナーの順守も重要。勝山市平泉寺町小矢谷区では、無断で入山した人のたばこの不始末で山火事が発生するなどのトラブルが続き、現在は看板を設置し、区民以外の入山を禁止している。

それでも無断入山者は後を絶たず、同区の中山茂治区長(63)は「家庭で楽しむために管理している山菜を無断で採っていく人がいる。注意すると開き直る人もいる」と憤る。「見知らぬ車や人を見かけ、治安に不安を覚える区民もいる」とも語る。

県奥越農林総合事務所林業部は「山菜採りは所有者に断って山に入るのがマナー」と訴え、たばこの不始末は厳禁としている。これからの時期は子連れ のクマに遭遇する危険もある。荒島愛山会の高松会長は「子グマの近くに必ず親がいる。見かけたらすぐに離れて」と注意を求める。

(山内道朗)

<熊森から>

とても共感できる記事です。

4月16日 広島県の奥地でクマの痕跡調査

熊森本部若手スタッフたちは、広島県の専門家に、クマ生息地を案内していただき、調査方法なども教えていただきました。

ここにはまだシカが来ていません。兵庫県ではシカに食べ尽くされて、もうほとんど見られなくなったハイイヌガヤをたくさん見ることができました。また中国笹も私たちの背丈に届くほど生い繁っていました。

栗の木に熊棚がありました。この辺りの木は毎年よく登っているようで、古い爪跡から新しい爪跡まで確認できました。熊棚や爪跡を見つけたらその木の周辺10m四方くらいを丹念に糞をさがすそうです。今回は雪解け直後で流れてしまったのか、残念ながらクマの糞は見あたりませんでした。広島でも、このような奥地での、クマの痕跡はだんだん減ってきているそうです。

この日はとても暖かく、春の息吹を感じました。

中国笹の、鉛筆のようなタケノコ。クマの大好物です。私たちも皮を剥いて生でかじってみました。あくもなく、おいしかったです。

水たまりには、ヒキガエルの卵が、無数に産みつけられていました。うまくかえりますように。

木の幹にへばりついている不思議なシダ植物がありました。これはオシャグジデンダという名前で、これが生えているということは空中湿度が高い証拠だそうです。これがなくなると森林内の乾燥化が進行しているという指針になるそうです。

クマが冬ごもりに使えるような樹洞も、いくつかありました。樹洞内は、じめじめしているのかと思いましたが、意外と乾燥していて、広くて非常に居心地の良い快適空間になっていました。これなら、半年間、寝ておれるかもしれません。

さっそく、京都の会員が、上の花の名前を教えて下さいました。ありがとうございました。エンレイソウ【延齢草】でした。

以下、河野昭一先生の解説より・・・落葉広葉樹林の林床に広く分布するユリ科の多年草で、別名、タチアオイ(立葵)、または、ヤマミツバ。液果の果肉は甘く、種子はアリが散布。根に有毒成分サポニンが含まれ、胃腸薬に使われる。

この日はとても暖かく、じんわり汗をかくほどでした。年間を通じて、樹木の葉が落葉していて日差しが強くなるこの時期が一番暑いそうです。夏は、反対に、木々の葉が生い茂り、林内はひんやりした所となります。

太田川の向こう岸まで、シカの分布が広がってきているそうです。ここにシカが入り込んでくるのも、時間の問題かもしれません。そうなれば、林床植物は、一気に消えてしまいます。こういった原生的な自然を後世に残していくために、今、私たちが何をしなければいけないのか、至急、考えねばなりません。

帰る時、新しく造られた林道の法面が、延々と続くクマイチゴ(落葉性)の赤紫の茎で埋まっているのに気づきました。クマたちが夜、この実を夢中で食べ続けているうち、気付いたら人間たちの集落に出てしまっていたということになったりするのではないでしょうか。

クマが山から出たといって、人間はクマを悪者視しますが、クマを山からおびき出しているのは、どっちにしても人間です。

4月11日、獣害ゼロを達成した集落を訪問

行政主催の会議の席で、ある農業関係者から、獣害ゼロを達成した集落があるから、ぜひ、視察に行くようにと教えていただきました。

この集落は、左右を山に囲まれた谷間にあり、水田面積23ヘクタール。全75戸。80%が農家です。放置された田畑が多く見られる地方にあって、この集落には、そのような田畑がありません。農家が元気だったころの昔の風景が続いています。そのわけは、集落で法人化した営農組合が、耕作できなくなった人の田畑を代わりに手掛けていくからです。畦には野草がいっぱいに生えており、可憐な花を咲かせていました。子ども時代の田園風景を思い出して、懐かしくなりました。

この集落では、以前は、動物など出なかったのに、平成になってからイノシシが出始め、4~5年前からは、シカが爆発増加。シカ被害に悲鳴を上げるようになったということでした。国県市からの補助金1300万円をいただき、1戸あたり1万数千円の負担金を全戸が出して、集落を徹底的に、2m30cmの金網の柵で囲いました。地元リーダーの方に公民館でお話を聞いてから、現地を見せていただきました。

金網は1メートルが4500円です。3メートルの支柱を打ち込んで、金網が倒れないようにしっかりと支えています。よく見ると、金網の上段と下段は強度が違います。下は、イノシシの侵入を防げるように、特別丈夫になっています。上は、シカの侵入を防げるように高くしてあります。

山の中も徹底的に、頑丈で高い柵が張り巡らされています。

問題は川です。川から上がって来るシカもいるのです。川の周りも、シカが上がってきそうなところは徹底して金網柵が張られています。

どれも、プロのすばらしい仕事です。今でも、川の中で遊んでいるシカがたまにいるそうですが、川にいる限りは、害がないので放置しているということでした。

このような思い切ったことが出来たのは、リーダーがいたからで、リーダー中心に集落が一致団結して、獣害被害に当たったからということでした。柵を作った当初は、シカたちが金網柵の外でキーキー鳴いていたそうですが、そのうち諦めて移動していったということです。この集落は出入口の1か所以外は全て金網柵で囲まれています。今でもたまに1頭ほど、シカが迷い込んでくることがありますが、問題ないということでした。柵のメンテナンスが今後、ずっと必要になります。全戸が今も力を合わせて取り組んでいるということです。

熊森として聞きたかったのは、拡大造林前の山に、このような動物たちがいたかどうかです。リーダーの方たちは、昔、若い頃、スギの植林のために、よく山へ入ったが、大型動物なんか見なかったと証言されていました。林業が振るわないので、山にはもう人は入っていません。川の水位はここでもかなり下がってきているようです。田畑はこれで守れるから良いとして、山に放置された人工林を間伐して、動物が棲める豊かな森を取り戻しませんかと熊森が提案しましたが、スギを植えた者として思いもあるからということで、地元としては乗り気ではないようでした。

地元リーダーの方々には、お時間を取ってもらい、いろいろとお話を聞かせていただき、お世話になりました。ありがとうございます。熊森は、山を何とかしたいと思っておられる集落を探して歩きます。

八幡平クマ牧場死亡事故から1年

2名の死者と6頭の射殺熊を出した、昨年4月20日の痛ましい八幡平クマ牧場の事故から1年が経ちました。

以下は、本日4月19日付け秋田さきがけ新聞記事の記事です。

クマ牧場元経営者の長崎さんの「事故前から経営は成り立っていなかった。もっと早くに行政や愛護団体に窮状を訴え、廃業に向けた支援を仰ぐべきだった。そうしていたら、最悪の事態は避けられた」という言葉が、胸に残りました。

本人の努力が足りなくてうまく行かない場合に手を差し伸べると、その人を甘やかしてダメにしてしまいますが、人間には一生懸命取り組んでも、うまく行かない時があります。その時は、救いの手が差し伸べられる社会でありたいと思います。

1周忌となる明日は、亡くなられた2名の方と、射殺された6頭のクマたちに、そっと手を合わせたいと思います。八幡平クマ牧場では、長崎さん主催の法要が営まれる予定だそうです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ