くまもりNews

ドングリの実りの量と連動していると言われるスギ花粉の飛散量が、去年と比べ激減 (兵庫県内)

- 2012-04-02 (月)

- _クマ保全

京都市在住のある研究者が、以前から、ドングリの実りの量とスギの花粉量が、経験則で連動していると、私たちに教えてくださっていました。今年の春は、スギの木立ちがあまり赤くありません。花が少ないからです。ということは、秋のドングリの実りも少ないということです。冬眠前に大量のドングリが必要なクマにとっては、大変です。

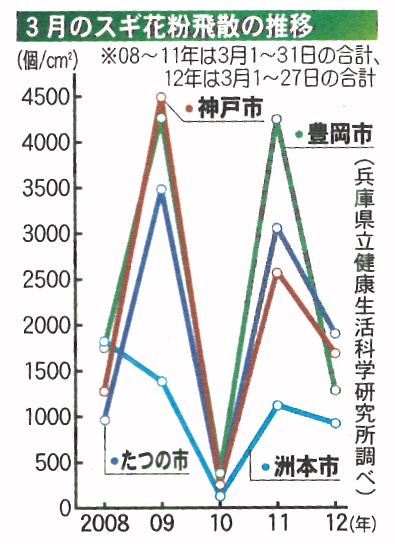

・本日の神戸新聞に掲載されていた兵庫県立健康生活科学研究所の発表したグラフ(上)を見ると、山の実りなしという大異変により、クマが大量に山から出てきて 空前の大量捕殺となった2010年は、スギ花粉も皆無だったことが分かります。また、ドングリの実り大豊作の2009年は、スギ花粉も大量に飛散していた ことが分かります。…このグラフからは、兵庫県のクマ生息地である但馬地方の今年のドングリの実りは、ゼロではないが、かなり不良の可能性があります。ボランティア活動が主体となっている私達くまもりとしては、どこまでできるか限界がありますが、それでも、秋にクマたちの大量捕殺がおきないように、春からクマ生息地の地元を回って、クマ保全の理解者を地元に増やしていきたいと思います。

3月31日 クマと森と人の共存を考えるシンポジウム 主催:くまもり岡山

「戦後、広大な奥山生息地を人間に壊され、生きられなくなって悲鳴を上げている多くの野生動物たちの声に耳を傾けて、人工林のスギを伐り、広葉樹の雑木林に戻そう」と集落をあげて活動している兵庫県クマ生息地のリーダーが、「森からの告発」と題して、人間中心文明からの方向転換を呼びかける1時間の記念講演をして下さいました。55名の参加者が聞き入りました。参加くださったみなさん、シンポジウムを準備して下さったみなさん、ほんとうにありがとうございました。

今月4月15日(日)には、熊森本部が大会を持ちます。また、4月22日(日)は、福島県で熊森会員のつどいが、来月5月26日(土)には、栃木県支部が宇都宮大学で講演会を予定しています。この後もくまもりは、全国各地で、日本の森や動物の危機的な状況を、多くの国民の皆さんにお伝えしていく決意です。

シカは本当に森を食い尽くす害獣なのか、シカ問題の究明にヒント? 馬毛ジカの窮状

- 2012-03-30 (金)

- _野生動物保全

<馬毛島の位置と大きさ、歴史>

日本で2番目に大きな無人島である鹿児島県馬毛島は、種子島の西11キロメートルにある面積約8㎢の島である。

リゾート開発全盛期に、海洋リゾートを名目に大半が買収されたのち、1999年はじめより核燃料中間貯蔵施設の話が持ち上がる。2000年には買収企業である(株)馬毛島開発 の採石事業を鹿児島県知事が認可して、ダイナマイトを使った大規模 な掘削が行われた。2009年には、鳩山内閣時、普天間移設候補地になり、所有者は2本の滑走路を作り、島のレンタルを国に申し出るが、話が進まなかった。現在、2011年5月15日、防衛省が馬毛島で米空母艦載機の陸上離着陸訓練(FCLP)を実施する方向で最終調整に入っているが、地元の首長らは、断固反対の意思を表明している。

この島に昔から住み続けてきた馬毛ジカは、人間に生息地を破壊され、生きられなくなって生態に変化が出ているもよう。日本ジカが、今、各地で起こしている生態変化を解くカギがここにあるような気がする。

以下は、朝日新聞夕刊 2011年10月4日より転載させていただいたものです。

進む伐採 固有のシカ半減 馬毛島[2] 失われゆくもの

固有亜種のマゲシカは、開発が進んだこの10年間に半減した=7月4日、鹿児島県・馬毛島、本社ヘリから、溝脇正撮影

馬毛島には野生のシカがいる。ニホンジカより黒っぽく、体が一回り小さい固有亜種マゲシカだ。奈良時代に皮を年貢に納めた記録があり、千年以上も独自の集団を保ってきたらしい。島の最高点の岳之腰(71メートル)から、なだらかに広がる森林と草原に暮らす。

その生息地が今、十字形の「滑走路」工事で無残な姿をさらしている。7月に本社ヘリで上空を飛んだ。

ブルドーザーやショベルカー、ダンプカーなど十数台が土地を削り、土砂を運んでいた。マゲシカは、まだ開発が及んでいない南部の草原地帯に集まってい る。草は深く食べられ、土が透けて見えるぽど短い。「森が減って餌が不足し、シカと植物のバランスが崩れている。このままでは近い将来、餌不足がひどくな る」。ヘリに同乗した北海道大助教の立澤史郎さん(51)がため息をついた。

保全生態学者の立澤さんがマゲシカの調査を始めたのは1987年。手弁当で3ヵ月ごとに漁船で島に渡り、廃校になった校舎跡に泊まり込んで個体数を配録 した。人間も天敵もいない孤立した環境。増えすぎると栄養状態が悪化して個体数が誠り、減りすぎると、また増える。自然の調節メカニズムが働いていた。

2000年8月の推定生息数は過去最高の約570 頭。その後、上陸調査は行われていない。土地を買い集め、開発に乗り出した馬毛島開発(現タストン・エアポート)が、島内への立ち入りを許さないからだ。

この10年で島の森林は約125ヘクタールが伐採され、半減した。工事の影響で元の植生が失われた土地は、島の半分近い約360ヘクタールに及ぶ。本社 ヘリを利用した今年7月の調査では、マゲシカの推定数は約280頭と半減した。生息環境が悪化し、個体数の回復は望めない。植生の復元など保全策をとらな ければ、絶滅の恐れが高まると見られる。

マゲシカだけではない。メダカやドジョウが暮らし、シイ類やタブノキの照葉樹林が茂った「椎ノ木谷」も、ほとんどが跡形なく埋め立てられた。葉が細く草丈40センチほどの固有種ホソバアリノトウクサが50年代に見つかった場所も、工事で表土がはがされた。

馬毛島に生息する動植物は、公的な調査がほとんど行われていない。立澤さんは憤る。「実態が分からないまま、なし崩しに破壊していいのか。どんな開発をするにせよ、まず専門家による詳しい現状調査を行うべきだ」(安田朋起)

3月27日、被害防止のために捕獲した鳥獣の食品利用や流通の促進が新たに法制化

参議院先議法案として、今国会の参議院農水委員会に提出されていた、野生鳥獣の捕殺を推進するための自民党法案が、多くの反対にあい撤回された。しかしその後、参議院農水委員長(小川勝也参議院議員)案として、鳥獣被害防止特措法の改正(改悪)案が出され、全会一致で、3月23日に参議院で可決、3月27日に衆議院で可決されました。

鳥獣被害防止特措法の主な改正(改悪)内容

(改正前)

第十条 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣が適正に処理されるよう、当該対象鳥獣に関し、処理するための施設の充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、有効な利用方法の開発その他の必要な措置を講ずるものとする。

⇒赤字部分が改正後

第十条 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣が適正な処理及び食品としての利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実及び食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

<熊森の見解> 飽食日本では、スーパーに行けば、どう考えても食べきれないまでの食品が、世界中また全国から集められ、山のように積み上げられています。年間に廃棄処分されている食品は大変な量です。そんな中で、野生ジカを食べる文化を作ろうと動きに動いている人たちがいて、行政とつながっていっています。人間は、野生鳥獣を殺すこと、食べることばかり考えていていいのでしょうか。シカ問題を、シカを殺さずに解決しようという動きがこの国の行政にほとんど見られないことを悲しく思います。

命はどんな生き物にとってもひとつしかない大切なものです。熊森は可能な限り、殺生をしない国をめざしています。

3月22日 自民党が国会に提出していた、野生鳥獣捕殺をいっそう強化するための改正法案を撤回

兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理計画最終案に、熊森が申し入れ書

平成24年度から5年間にわたって適用される「兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理計画」が、協議会と審議会の協議や審議を受けて、3月末にいよいよ最終決定され、県庁のHPで発表される見込みだそうです。当協会が、最後の要望として、担当部署に送った申し入れ書(以下)を、なにとぞ兵庫県の管理計画に採用していただきたいと願っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

兵庫県自然環境課殿

兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理計画最終決定にあたっての申し入れ書

1、兵庫県内におけるツキノワグマ捕獲は、原則放獣としてください。

第2回野生動物保護管理運営協議会参加、第2回環境審議会鳥獣部会傍聴を通して、兵庫県は県内の絶滅危惧種ツキノワグマの推定生息数や増加率を把握しきれておらず、今後もクマやイノシシのようなどこかにひそんでいるこのようなタイプの野生動物の生息数は、人間にとって把握できないものであるとの確信を得ました。

何頭いるかさっぱりわからない絶滅危惧種、しかも現在、遺伝劣化が明白であり、繁殖力の弱いクマを、捕獲後、原則殺処分するという第3期ツキノワグマ保護管理計画案には、どう考えても無理があります。やむをえず捕獲した後は、「原則放獣」に修正していただくよう申し入れます。

2、イノシシ罠は、クマスルー構造とすることを義務付けてください。

クマのイノシシ罠への錯誤捕獲が、毎年あまりにも多すぎます。この問題に無策であっては、クマ保全は出来ません。逃がすからいいと言われますが、クマは捕獲される度に弱っていきます。いったん捕獲してしまうと、人間を必要以上に恐れるクマとなり、人身事故の原因となっていることも考えられます。クマがかかっても逃げられるイノシシ罠である、クマスルー罠を義務付けていただくよう、申し入れます。

3、野生動物育成林事業を、本来の広葉樹林増殖事業にもどしてください。

現在の野生動物育成林事業は、動物が棲めない場所づくりをしていると指摘される通り、皆伐によるバッファゾーン事業がほとんどとなっています。わたしたち県民の税金を使って実施するのですから、県民への約束通り、野生動物が棲める広葉樹の森造りとなるように、事業内容の修正を申し入れます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県に申し入れをされる場合は、FAXがいいと思います。

兵庫県庁農林水産局森林動物共生室 FAX 078-362-3954

3月26日 職員研修で林業体験を希望している企業を、お手伝い

6月に予定されている若手幹部研修会で、林業体験をさせたいという企業が熊森本部に来られました。奥山には間伐してほしい山がたくさんあります。スタッフの若者たちが下見に来たので、現地をご案内し、地元の方につなげさせていただきました。3月の末というのに、地元は雪が舞っていました。

6月に最適の皮むき間伐を、くまもり本部スタッフが放置人工林内で実演

6月に最適の皮むき間伐を、くまもり本部スタッフが放置人工林内で実演

どんなに努力しても、過疎化高齢化が進んでいく地元集落。「地元には、チェンソーを使える者も、もうほとんどおらず、地元に山はもう守れない。国民全体で守ってもらいたい。20世紀の人間中心文明は失敗した。これからは、水を制する者が世界を制する時代。水源の確保は、国の重要政策でなければならないはずだ…」地元のリーダーの話す内容は、どれも重く、現実そのものでした。

山は緑であればいいとしか思っていなかった都会の若者たちにとって、考えさせられることの連続の下見だったようです。6月の研修は50名でされるとか。成功を祈ります。

山は緑であればいいとしか思っていなかった都会の若者たちにとって、考えさせられることの連続の下見だったようです。6月の研修は50名でされるとか。成功を祈ります。

3月25日「命の森のメッセージ」 くまもり山口主催の講演会

山口市のかんぽの宿湯田で、くまもり山口県支部主催の講演会が開かれ、中国山地を知り尽くした森の達人が、2時間講演をしてくださいました。会場いっぱいの約50名が聴き入りました。

「今は全国民が、グローバルということがどんなにいいことかのようにマインドコントロールされてしまっているが、グローバルほど人間をダメにしてしまうものはない。本当は生まれ育った小宇宙の自然の循環のなかで、地域の自然、生き物たち、人々などから深いことをいろいろと教わり、地産地消の物を食べ、方言を話して生きることが、一番命が輝く生き方です。」と参加者に語りかけるように話されました。

「今は全国民が、グローバルということがどんなにいいことかのようにマインドコントロールされてしまっているが、グローバルほど人間をダメにしてしまうものはない。本当は生まれ育った小宇宙の自然の循環のなかで、地域の自然、生き物たち、人々などから深いことをいろいろと教わり、地産地消の物を食べ、方言を話して生きることが、一番命が輝く生き方です。」と参加者に語りかけるように話されました。

木の伐採現場から救出されたメスのモモンガとその子どもたちとのくらしの日々、山に逃がしに行ったときの双方の後ろ髪をひかれるつらい別れには、思わずもらい泣きしました。クマをはじめとする野生動物たちの純粋な目を写真で見せてもらいました。欲に取りつかれて狂ってしまった人間の目が、いかに汚れてしまったか。自然破壊、核開発、遺伝子操作など、手をつけてはいけなかった分野に人間が手を付けてしまっている現実を、どうしていけばいいのだろうかと思いました。

西中国山地のクマをはじめとする森の生き物たちが、戦後の拡大造林によって、人間にことごとくすみかを壊されていく過程をずっと見続けて来られた生き証人としてのお話は、本当に貴重でした。この世代の方々が生きておられるうちに、大切なことをわたしたちが伝承していかなければならないと改めて思いました。

終盤、たまたま山口市の近くに来られていた山口県選出の衆議院議員が、多忙にもかかわらず、顔出しをして下さいました。福島県浪江町の警戒区域内に取り残された牛たちの命を終生救う活動に取り組んでおられることを話してくださいました。一票にもならない大変な活動に取り組んでおられることに、頭が下がる思いでした。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館