ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

3月15日 日本で初めて巨大ダム工事の建設を止めた藤田恵氏をお招きしました

元徳島県那賀郡木頭村村長で、国や県を相手に建設省の直轄ダムとして計画されていた細川内(ほそごうち)ダムの建設を止めた藤田恵氏を本部にお招きしました。

藤田氏は物静かな方で、3時間半とつとつとお話を聞かせてくださいました。

木頭村は山深い山村です。

幼少のころから山に入ってきつい山仕事に従事してこられた1939年生まれの藤田氏の話は、熊森にとってどれもこれも貴重な証言でした。

藤田氏は、山仕事をされていたのに、クマサルシカイノシシなどの大型野生動物に出会ったことは1回もないということです。当時、ずっと山奥に、人間が行くことも入ることもできない深い森があり、そこにはクマやイノシシなどの動物たちがいると聞いたことがあるということでした。人と動物との棲み分けが完全にできていたもようです。

拡大造林が始まって、村では、ブナ、ミズナラ、もう巨木という巨木を片っ端からすべて伐り倒して、跡地にスギの人工林を延々と造っていきました。

人工林は、10年たつと次々と崩れ始めたそうです。多くの土木作業員が募集され、崩れた林道や山を直していきます。仕事が終わると、作業員たちは失業してしまうので、次の土木工事の仕事を作らねばなりません。拡大造林が土建国家日本を作りあげて行ったようすが良くわかりました。

この日お聞きしたことは、何らかの方法で、ぜひ会員のみなさんにお伝えしなければならないと思っています。

今まで、なぜ熊森と藤田氏が出会えずにいたのか、不思議でなりません。

熊森には、まだまだ藤田氏から教わらねばならないことがいろいろあります。

藤田さん、また機会を作ってくださって、ぜひお話をもっとお聞かせください。

新温泉町における風力発電事業の地元説明会(3月11日)に参加

兵庫県新温泉町の人工林率は45%です。

天然林内には、今も下層植生が生えており、ツキノワグマをはじめとする野生動物たちの貴重な生息地です。

この新温泉町の山の尾根筋に、外資である合同会社NWE-09インベストメントが、21基の風力発電用風車を立てようと計画しています。

何のために。社名のインベストメントというのは、投資という意味だそうです。つまりお金儲け。

総工費280億円の事業となるそうで、他にも日本全国で事業展開を予定されています。

この会社の本社はシンガポールにあり、社長さんは、アダム・バリーンという40歳くらいのニュージーランド人だそうです。

高さ150メートルの風車が21基、新温泉町の尾根筋に立ったところの想像図(熊森作成)

熊森は、必ずしも風力発電に反対している訳ではありませんが、尾根筋に風車を立てるのはやめていただきたいです。

山の命である一番デリケートな尾根に、大きな穴を掘って大量のコンクリートを流し込まねばなりません。

直径130メートルの羽を運び上げるために、広い道路を山の上まで造らねばなりません。

そこから山が崩れることも十分、考えられます。

また、風車の寿命は20年ですから、20年ごとに、尾根筋を爆破して、コンクリート片を除去し、新たなコンクリートを流し込む工事が必要です。

そのうち、山がぐちゃぐちゃになって崩れてくるのではないでしょうか。

セメントの灰汁や泥水で渓流魚は死滅、野生動物を初め、大切な住民の水源も汚染されます。

原発と違って、町にもたらされるお金はスズメの涙だと聞いています。

次世代のためにも、他生物のためにも、尾根筋への風車設置は思いとどまって欲しいです。

風力発電は必ずしもエコではなく、立てる場所によっては取り返しのつかない環境破壊となります。

説明会では、マイナス面がほとんど紹介されていませんでした。

造ってしまってからでは遅い。これを機に、国民みんなで風力発電の勉強をしていきましょう。

この計画に意見のある方は、3月26日までに、以下に意見書を提出すればよいそうです。熊森提出済み。

〒105-0001

東京都港区虎ノ門4丁目1の28 虎ノ門タワーズオフィス14階

日本風力エネルギー株式会社 「新温泉」と書いてから意見と理由

FAX03-6452-9778 hiroshi.takayama@equisenergy.com

事業開発マネージャーの高山寛氏宛て

2018年1月19日くまもりブログを御参考にしてください。

本当の森を知ってるかい?西宮の親子フェスタでくまもり環境教育部が、森のお話

3月10日、本部のある西宮市で、CANDY親子カレッジという団体が「CANDY親子フェスタ」を開催されました。

ここで、熊森本部環境教育部は数十人の子どもたちに向けて、30分間の環境教育プログラムを実施させていただきました。

この日は晴天で、さわやかな青い空。本当に、気持ちの良い日でした。

足元にはスミレの花やツクシが顔を見せ、春の訪れを教えてくれています。

さて、熊森のプログラムは、動物クイズからスタート。

「日本の森には、どんな動物が棲んでるかな?」とたずねると、

クマ、イノシシ、キツネ、カエル、ヘビ、キツツキ、ゾウムシ…

子供たちは、たくさんの動物の名前をあげてくれました。

クイズの後は、くまもり紙芝居「どんぐりのもりをまもって」を上演しました。

「今、森では大変なことが起きています…」と話し始めると、

子どもたちは、途端に、真剣な表情に変わりました。

そして、最後まで集中して、紙芝居の世界に入ってくれました。

終わってから、「これって、ほんとにあったことなの?」

「どうすれば、クマたちは殺されないの?」と、

質問をしてくる子もいました。

野生動物たちの悲惨な現状を知って、子供たちが悲しみ、心を動かしてくれているのが、

ひしひしと伝わってきました。

☆☆☆

今回の参加を通して、子どもたちに伝えることの大切さを改めて再確認しました。

自然のことを知りたいとき、自然について学びたいとき、

すぐそばに、教えてくれる人たちがいる。いつでも聞きに行ける。

そんな存在に、熊森がなれたらうれしいです。

くまもり事務所は西宮市にあるので、遊びに来てね。

CANDY親子カレッジの皆様、こんな機会をいただき、本当にありがとうございました!

(SY)

「石川県クマ管理計画」のパブリックコメント締め切り近づく 3月13日まで

石川県では、現在第3期ツキノワグマ管理計画案のパブリックコメントを募集しています。

意見を提出できる方は、よろしくお願いします。

計画案の入手と、意見の提出方法は

をクリックしてください。

石川県の個体群管理について

石川県は個体群管理の名の元、全国で唯一、一年中、何の被害もないクマまで殺害し続けている県です。

クマ保護精神がゼロなのでしょうか。

まず春になると、事前個体数調整捕獲という名の春グマ猟が始まります。猟師たちは銃を持って秘境に入り込み、冬眠明けのクマを撃って遺体をもらいます。

その後は、個体数調整捕獲の名や緊急捕獲の名で、何の被害も出していないクマを市町村に割り当てた数だけ、罠で捕獲して殺して良いことになっています。石川県では今もクマノイが高く売れます。(1gが1万円)個体数調整捕獲されたクマの遺体は、誰のものになるのでしょうか。

そして、11月からは、狩猟期間となり、猟師たちが山の中にいるクマを撃ちます。

石川県の管理計画には、個体群管理の期間は、毎年5月1日から翌年の4月30日までとすると記述されています。

これって、1年中じゃんということです。

●被害を出していないクマまで殺す個体群管理は、残酷すぎるのでやめるべきです。

●一番大切な奥山のクマ生息地の自然環境がどうなっているかの記述が全くありません。

●クマと共存していくための被害防除対策が実際にはどれくらい進んでいるのかまったく書かれていません。

管理計画を読んでも、クマを殺す以外のことが、ほとんど何も見えてきませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――

(以下は、熊森本部スタッフによる意見例)

○全体を通して

クマの生息数が何頭に増加したとか、捕殺上限数は何頭とか、数の管理の話ばかりで、クマを殺さずに人間とクマが共存するための方策について全く考えられていないのはおかしい。

クマの生息数や分布域が増えたのではなく、クマが奥山に棲めなくなって人里まで出て来ていることも考えるべき。

○個体数調整捕獲について

全く無害なクマまでも捕殺してしまうような個体数調整捕獲をやめるべき。追い払いや電気柵などの被害防除によって対応できるものは殺処分すべきではない。

○ゾーニングについて

ゾーニングの作り方があまりにも機械的で人間中心すぎる。保護地域は、石川県の山林面積の10%ほどの面積しかなく狭すぎる。

これで、推定生息数1052頭のクマが養えるのだろうか。保護地域を、県内各地にもっと設置できるのではないか。

(石川県の全保護地域のブナ・ミズナラ林の面積は約2万2400ヘクタール。1頭当たり約22ヘクタールしかないことになる)

○具体的な被害防除対策がない

たとえ「排除地域」であっても、「クマが入ってきたら即殺す」という対応はおかしい。

クマは、臆病な動物であり常に人間の存在を恐れて警戒しながら生きている。クマが排除地域に出てきたら、その原因(生息地の環境劣化、クマの潜み場・侵入経路・誘因物があるなど)をさぐり、誘引物を取り除いたり、捕獲して山に放獣するなど、可能な限り殺さずに対応すべき。

山から川沿いの繁みを伝って市街地や宅地にクマが侵入してきたとみられる例が報告されているが、そのような場所では侵入経路の刈り払いを行うべき。

○錯誤捕獲は放獣すること

この案では「排除地域」に該当する場所でクマの錯誤捕獲が発生した場合、クマを殺処分することになっている。

石川県では最近、罠免許をもつ狩猟者が激増しており、シカ・イノシシ捕獲用の罠にクマが誤ってかかる錯誤捕獲が多発することが考えられる。

石川県は、クマの錯誤捕獲は発生していないと言っているが、今後のことも考えて錯誤捕獲予防対策と放獣義務を明記すべき。

○生息環境管理について

2000年代の「ナラ枯れ」猛威で、石川県では大量のミズナラの巨木が広範囲で枯れてしまった。

クマが冬ごもりに備えて大量に食するミズナラのドングリが、壊滅状態になっているはず。

計画では、クマの生息地である奥山の自然環境の変化についての考察がないのは問題。

〇なぜ里グマが増えたか

山の実りの異常なまでの大凶作年(2004年、2006年、2010年)に、冬ごもり前の食い込み用食料を求めて多くのクマが人里に出て来ては撃ち殺された。

母グマを殺された子グマたちは、どこにいればいいのかわからず、里に住みついた。

このような歴史的経緯を、しっかりと管理計画に書き残すべき。

2月8日 和田山ロータリークラブで室谷副会長が卓話

兵庫県朝来市にある和田山ロータリークラブの例会で熊森の室谷副会長が卓話をさせていただきました。

荒れて放置されている奥山のスギ・ヒノキの人工林を、もう一度、豊かな森に戻すため、21年前から地元の方と一緒に行っている熊森の森復元活動を紹介し、地元である和田山ロータリークラブのみなさんともぜひ一緒に森復元に取り組みたいと伝えました。

和田山ロータリークラブのみなさんは16年前からくまもりをずっと応援してくださっているだけあって、熱心に聞いてくださいました。「20年くらい前に急傾斜で植樹を頑張っている様子を見たよ!」と、熊森ができたての頃、朝来市でしていた森復元を知ってくださる方もいました。

森林保全担当の家田は、「豊かな森づくりは自分たちの代だけではできないので、子や孫にも伝えてください」という話をしました。

行く前、和田山は積雪がすごいのではないかと危惧していましたが、北陸地方と違って雪はほとんどありませんでした。

次世代に豊かな水源の森を残すための熊森の活動を伝える講演や卓話をこれからもどんどんしていきたいです。

お話をさせていただける団体さんがありましたら、お気軽にお声掛けください。

【続報】 東京都での親子グマ違法捕殺がテレビ等で報道されました

2月1日にお伝えした、東京都青梅市の親子グマの違法捕殺問題の続報です。

2016年11月、東京都青梅市で、猟友会員が、捕獲許可が1頭しか出ていないにもかかわらず、山で木に登り逃げていた3頭の親子グマを射殺しました。2頭の子グマを射殺したことは最近まで隠されていました。

熊森は、1月31日、クマを撃った猟友会員を鳥獣保護法違反で刑事告発するため青梅警察署に申し入れしました。

また、2月1日には、東京都知事宛に再発防止と絶滅危惧種である東京都のツキノワグマ保全強化の要望書を提出しました。

熊森の活動がいくつものメディアで報道されています。

親子グマの死を無駄にしないために、クマの生息地である奥山の自然林の復元と、クマと共存できる保護体制の構築ができるよう、関東での活動もこれまで以上に広げていきたいです。

たくさんの方にこの問題を知ってもらいたいので、ぜひこの記事を拡散してください。

【各社のニュースはこちらから見られます】

弁護士ドットコムニュース

https://www.bengo4.com/c_1009/c_22/c_21/n_7366/

TBSニュース

http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye3280091.htm

NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180201/0007388.html

産経新聞

http://www.sankei.com/smp/life/news/180201/lif1802010035-s1.html

【速報!】東京都青梅市での子グマ2頭の無許可射殺を刑事告発へ

2016年11月、東京都青梅市で、猟友会員が、捕獲許可が1頭しか出ていないにもかかわらず、山で木に登り逃げていた3頭の親子グマを射殺しました。2頭の子グマを射殺したことは最近まで隠されていました。

日本熊森協会は、関係者の証言と現場調査から、2頭の子グマの捕獲は鳥獣保護法等に違反するとして、昨日、青梅警察署を訪れ刑事告発を申し入れました。

また、本日、東京都のツキノワグマ保護体制の構築を求めて、東京都知事宛の申入書を提出しました。

熊森の副会長の室谷弁護士の外、東京都の市野綾子弁護士、島昭宏弁護士にも告発代理人としてご協力いただきました。

クマは襲ってきたのではなく、山林で木の上に逃げていて無抵抗だった

2016年11月10日、親子グマ3頭の目撃情報があり、東京都猟友会青梅地区から駆除隊9名が出動し、猟犬をかけてクマの追い払いを開始しました。青梅市は、1頭しか捕獲許可が出ていないから子グマを撃たないようにと指示していました。それにもかかわらず、猟犬を追いかけていた猟友会員が、山林でスギの木に登って逃げていた3頭の親子グマを射殺しました。猟友会員は、3頭を射殺したにもかかわらず、青梅市には「1頭だけ捕獲した」と嘘の報告をし、2頭の子グマを捕獲したことは隠し、なかったことにしてしまいました。

熊森に、今回の無許可捕獲の通報があったのは、2017年11月末です。熊森本部は以降、聞き取りや現地調査等を進めてきました。

2017年12月、青梅市は、2016年に11月のクマ捕獲は1頭ではなく、3頭だったとメディアへ訂正発表をしました。青梅市の聞き取り調査では、クマを撃った猟友会員は、「クマが藪から出てきて、自分に向かってきたから射殺した」と証言しているとのことでした。

しかし、熊森本部、東京支部、神奈川支部等の現地を調査したところ、現場はスギの人工林内でクマが身を潜められる藪などありませんでした。クマが登っていたスギの木には母グマと思われる爪痕がいくつも発見されました。

また、クマを撃った猟友会員は、3頭を射殺した直後、駆除隊にいた猟友会に対し、「木に登っている親子グマ3頭を全て撃ってしまったので、市役所の人に内緒で山から下ろすのを手伝ってほしい」と依頼をし、クマが向かってきたという発言は一切していないという証言も得られました。

違法行為には、法に基づく処分を

東京都では、絶滅危惧種とされているツキノワグマは狩猟禁止措置が取られており、許可のない捕獲は鳥獣保護法や銃刀法違反となります。

クマを撃った猟友会員の「藪に隠れていたクマが向かってきたから撃った」という報告は、クマが潜める場所のない現場の状況や当日駆除隊に参加していた猟友会の証言とも矛盾します。

青梅警察署は、刑事告発を受理するかどうか検討するとのことでしたが、絶滅危惧種の保全という観点からも、事実を適正に捜査し、違法行為に対しては厳しい処分がなされるべきです。

東京都でツキノワグマの保護体制強化を要請

2月1日、熊森は東京都庁へ出向き東京都知事あてに、今後、絶滅危惧種である東京都のツキノワグマ保全強化を要請する要望書を提出し、都庁記者クラブで記者会見を行いました。

クマは、本来臆病で、人間が怖いので、積極的に人を襲う習性はありません。猟師が猟欲のあまり無抵抗のクマを「襲ってきたから撃った」ことにしてしまう、今回のようなケースは、氷山の一角であると考えられます。クマは繁殖力が低く、捕獲圧に弱いので、「危険」というレッテルを張り、安易な捕獲を進めていると絶滅に拍車をかけることになります。

東京都で、クマと人が共存できるよう、奥山への放獣や追い払いの徹底、そして何より本来の生息地である奥山の自然林の復元等の取り組みが行われるよう、東京都支部とも協力し活動を進めていきたいです。

(野生動物保全担当 水見)

ツキノワグマ保護体制構築のための東京都への要望事項

| 1 東京都でも、他府県のように、ツキノワグマの放獣体制をつくること。特に山の実りが凶作年の出没やイノシシ等の罠への錯誤捕獲については、捕獲したクマを山に放獣できるようにすること。

2 クマの出没時、追い払いや誘因物の除去を徹底すること。 3 絶滅防止の観点から、子連れのメスグマは原則捕殺しないことをルール化すること。 4 ツキノワグマの違法捕獲が発生しないよう、捕獲許可権者である東京都が捕獲従事者の監視体制の強化、各自治体への指導を徹底し、違反者に対しては適正な処分をすること。 5 東京都の本来のクマ生息地である奥山がスギ・ヒノキの人工林率が高く、クマが生息できない環境となっているため、奥山の広葉樹林化を進め、ツキノワグマの本来の生息環境の整備をすること。 |

朝日新聞1月8日トップ記事に、秋田県のクマ大量捕殺に対する日本熊森協会の警鐘文

秋田のクマのことは、朝日新聞のデジタル版に掲載されただけと思っていましたので、1月8日の1面トップ記事(大阪版)を見た時はびっくりしました。

朝日新聞さん、よくぞこの問題をトップで取り上げてくださいました。

デジタル版より新聞記事の内容の方が詳しいので、良ければみなさんもう一度お読みください。

クリックしていただく度に、文字が大きくなります。

食い込みができないまま冬籠りに入る、それは、クマたちにとって冬籠り中に死ぬことを意味します。

人間社会は、残して捨てるまで食料に満ち溢れているというのに、ただひたすら食料を求めて、怖くてたまらない人間の所に出て来たクマたちを全部撃ち殺す。

日本人は狂ってしまったのか。

なぜ食料を分かち合おうとしないのか。

悲しい気持ちでいっぱいになっていましたので、全国民の問題として取り上げてもらえて感激です。

生命の尊厳を忘れた環境省野生生物課のコメントが、一番狂っていると思いました。

このコメントを述べられた方は、何のために環境省がこの国に存在しているのか、わかっておられないのではないでしょうか。

他者への思いやりや共感が持てなければ、自然は守れないと思います。

ジャパンタイムズデジタルに森山会長のコメント

昨年末、みなさんにご紹介しそびれていましたが、以下、ジャパンタイムズデジタル版2017年11月27日記事です。

(大意和訳)

秋田で、クマの目撃増加 人間側に原因も

秋田の田舎に住む42歳の主婦は、「クマが家の近くにいるなんて思えないのですが・・・」と、近くのコンビニまで慎重に歩いて行く。

生まれも育ちも秋田だが、山以外の所でクマと遭遇した話はこれまでほとんど聞いたことがない。それが今、一般的になってきた。

この夫妻は、毎朝12歳の娘を中学校に送って行く。

昨春、秋田県第2の都市である横手市で、学校から20メートルのところにツキノワグマが現れたのだ。

秋田県におけるクマの目撃数が急増し、それまで年間200頭~300頭程度だった有害駆除数が、2016年には468頭となった。

1979年~2015年までの秋田での熊による死亡事故はわずか8件だったが、2016年~2017年には5件発生した。

注釈(2016年、秋田県鹿角市でタケノコ採りに山に入った4名がクマによって死亡する事故が起きた。2017年には、秋田県仙北市でタケノコ採りに山に入った1名がクマによって死亡する事故が起きた。)

●秋田県行政は、2015年はブナの実りが良て多くの子グマが生まれたため、2016年はブナ不足となり、食料を求めてクマたちが山から出て来たことによって起きた事件だと説明している。

●しかし、日本ツキノワグマ研究所所長の所長である米田一彦氏は、長きにわたって山と集落を分けてきた里山が崩壊したことに要因があるという。

20世紀後半、日本は急速に経済発展し、猛烈な都市化が進んだ。

「以前は薪として絶えず伐られていた里山林が、今や伐る人もいなくなり、成長して大きくなっている。野生動物と人の緩衝帯であった里山が失われた。里では過疎化高齢化が進み、農園や果樹園を管理する人もいなくなった。こうしたなか、クマたちが山から里に移動して定住した」と、米田は言う。

●日本熊森協会の森山まり子会長は、過疎化高齢化も関係あるが、根本原因は、かつて山のなかにあふれるほどあった野生動物たちの食料が激減していることだと指摘する。

森山は、地球規模で森林が劣化してきており、木々の成長が弱くなって葉量や実の量が減っていることを示す研究を挙げた。

(人工林、開発)、地球温暖化、酸性雨、大気汚染など、全て、人間活動が引き起こしたことだ。

2016年に秋田の山を旅した人から、ナラ枯れがすごかったという報告を受けているという。

最近の日本人は、ほとんどが都市に住み、山に入らなくなっている。

そのため、人々は、森の中のクマたちの食料(植物・昆虫)がなくなっていることに気づいていない。

もう一度、豊かな森を再生させていかない限り、クマ問題は解決しないと彼女は言う。

冒頭の主婦は、いつか本物の野生グマを見たいと言う。

主婦は、「私だって死にたくはないですよ。、、、でも、クマってかわいいじゃないですか。」という。

ご主人も、「私だったら、クマに会って最初にやってしまうのは、携帯を取り出して写真を撮ることでしょうね。」と、同意する。

As Akita deals with surge in bear sightings, some point to a human cause

AKITA – Far from Tokyo’s bright lights and noisy streets Kaori Kawashima walks cautiously on her way to the nearest convenience store in rural Akita Prefecture, where danger might be lurking in the shadows.

“I don’t think bears come close to where I live, but there’s no way to be sure,” the 42-year-old housewife says.

Together with her husband, they take no chances. Every morning they drive their 12-year-old daughter to junior high — breaking the age-old norm that children should walk to school.

And they’re not alone. This past spring, a black bear was spotted just 20 meters from a high school in Yokote, the second-largest city in the prefecture. Kawashima has lived her whole life in Akita, but stories of bear encounters outside the mountains used to be few and far between. Now they are becoming common.

Sightings exploded in 2016, shooting to 468 from just a couple of hundred in previous years, according to the Akita Prefectural Government. From 1979 to 2015, only eight deaths from bear attacks were reported in Akita. Since then there have been five.

Behind the headlines, experts say, is a silent transformation in the countryside that is setting the stage for greater numbers of wildlife encounters.

When a string of bear attacks caused a national stir last year, residents hoped it was just an anomaly and that things would soon return to normal.

●The official explanation was that the supply of beech nuts in 2015 that helped more cubs survive was followed by a shortage last year, which led them down from the mountains in search of food.

●But Kazuhiko Maita, chairman of the Hiroshima-based nonprofit Institute for Asian Black Bear Research and Preservation, says a more long-term factor is at work: the disappearing satoyama, a term referring to traditional rural landscapes of carefully maintained forests and farmland.

Part of Japan’s rapid economic development in the late 20th century involved an aggressive urbanization that changed it from a principally rural country to one of the most urban populations in the world. Prefectures far from major cities began to wither, but on a rural level, the satoyama all but vanished.

“The buffer zone has disappeared,” Maita said. When forests previously chopped down for firewood grew back, and farms and fruit trees were left unmanaged, the bears left the mountains and moved in to stay, he explained.

Predominantly rural Akita has the fastest-shrinking population in Japan. This year, the prefectural government reported that it had dipped below 1 million for the first time since 1930, with over a third of its residents aged 65 or older. But it’s not alone.

Across Japan, wildlife is becoming a menace in places it never was before.

Akita, known for the bear-hunting dogs that carry its name, has always had bears around, but experts warn of boars and deer overrunning the countryside as the human activities that once held them back — such as hunting — fade due to depopulation.

In Akita, depopulation is only one part of the equation. The rest simply has to do with the subsequent increase in hunger, another expert said.

●“The depopulation of rural villages is connected, but it’s not the root cause,” said Mariko Moriyama, president of the nongovernmental organization Japan Bear and Forest Society.

“The root cause is that food has disappeared from the mountains.”

Moriyama points to research showing that trees have been growing weaker across the world, with a dramatic decrease in leaves and fruit.

The culprit, she said, is us.

“Global warming, acid rain, air pollution — all caused by human activities,” she said. In Japan, the effects have been particularly noticeable with the Mongolian oak (mizunara).

For years, Moriyama has been tracking the progress of Japanese oak wilt, a fungal disease brought on by climate change, as it creeps northward into southern Akita. Busy with their lives in the city, newly urbanized Japanese are no longer going up into the mountains like they used to. “They don’t realize how devastated it has become.”

This is particularly damaging for Akita’s black bears.

“They rely on mizunara, not beech,” for nourishment, she said.

With the mountains bare of food, no matter how skittish they are, returning to the woods might not be an option for these animals. “If nothing is done to help the mountains, the bear attacks will continue.”

Today, officials put the number of bears in the prefecture at roughly 1,000, but the primary data derive from reports about encounters — a statistic likely to get warped as sightings become more commonplace.

Here, wild mountain vegetables have been a spring delicacy for as long as anyone can remember.

Perhaps that is why residents remain eager to ignore the figurative and literal signs telling them times have changed. This has led the police to close off mountain trails and patrol popular entry points instead.

Others think back to when they were young, when the matagi (traditional bear hunters) would supply the wild animals’ tough and gamey meat to restaurants and school cafeterias. Today, the ranks of the matagi are aging and dwindling, and the meat is shunned even by residents as it can be poisonous if not properly cooked.

Meanwhile, Kaori Kawashima stays at home, getting her meat and vegetables from the supermarket. Perhaps attracted by Kumamoto Prefecture’s popular bear mascot Kumamon or Winnie the Pooh, she still hopes someday to see a real live wild bear in the flesh — as long as it’s from the safety of her car.

She laughs, saying: “I don’t want to die, but … they seem cute, don’t they?”

Her husband, Kazunori, agrees. “My first impulse would be to take my phone out and snap a picture.”

秋田のクマ、推定生息数の6割捕殺 「前代未聞」懸念も

(以下、1月8日朝日新聞デジタルより)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13303856.html

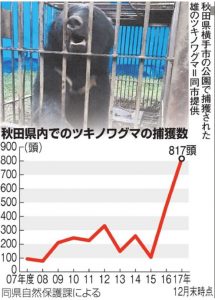

秋田県内で今年度、ツキノワグマの捕殺数が前年度の1・7倍に急増し、推定生息数の6割弱にあたる817頭に上っている。

自然保護団体が駆除の中止を求めているが、クマによる死傷者も2009年以降、最多の20人。住民の要請を受けて捕殺が増えているといい、県は人とクマの共存に頭を悩ませている。

ツキノワグマは、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで危急種に分類される。環境省によると、国内では九州で絶滅と考えられ、四国では絶滅の恐れがあるとされている。

「日本熊森(くまもり)協会」(本部・兵庫県、会員・約1万7千人)は昨年10月、「根絶殺害に近い」と、秋田県の佐竹敬久知事に有害駆除と冬の猟の中止を強く求める要望書を提出した。熊森協会の森山まり子会長は「前代未聞の数でむちゃくちゃ。共存に取り組むのではなく、見つけたら殺さなあかんという流れがあまりに残念です」。

秋田での捕殺数は全国で群を抜く。環境省のまとめによると、今年度は昨年10月末時点で全国で最も多く、昨年度も全国最多の476頭。この10年で唯一、2年続けて300頭以上を殺した。今年度は冬の猟も9年ぶりに解禁し、解禁の昨年11月15日から12月末までに26頭を捕殺した。

ただ、県によると、12月末までの捕獲数は817頭に上り、すべて殺された。このうち、767頭は住宅地や農地への出没による「有害駆除」。増加は、住民の要請に応えた結果という。県警などによると、目撃頭数(12月末まで)も過去最多の延べ1500頭余。クマによる死者が1人、重傷者が5人出ており、死傷者数は計20人に上る。例年は山に食べ物が少ない夏に出没が多いが、ドングリ類が凶作で、昨年は秋も目撃が多かった。県自然保護課は「人が襲われる事故も多く、生活圏の近くで目撃され、住民から求められれば、対応せざるをえない」という。

引用ここまで

熊森から

豊かな森が残っていさえすれば、動物たちも人間も生きられます。

クマたちは、秋田の山にもはやえさがないことを、身を賭して人間に訴えていると思います。

撃たれても撃たれても、冬ごもり前の食料を求めて出て来るクマたちの姿は、近い将来の私たち人間の姿かもしれません。

何十年後かに地球規模で大変な食糧難時代がやってくると言う予測がありますから。

佐竹知事を初め、秋田のみなさんはやさしい人でいっぱいですし、熊森は秋田県庁にもいろいろとお世話になっていますから、秋田県を責める気はありません。

ただ、殺人熊誕生、人喰い熊誕生と、センセーショナルに叫んでいるマスコミの寵児に、あまりにも踊らされていないでしょうか。

クマは秋田のみなさんが知っておられる通り、臆病でやさしい動物です。

棲み分けにより、この国で人間と共存が可能です。

地球温暖化による大規模なナラ枯れや昆虫の激減に加えて、昨年度は山の実りなしという異常な大凶作年でした。

外から見ていると、殺す以外の対策が何も見えなかった秋田県ですが、電気柵などの被害防除対策や、リンゴ園の落ちリンゴはクマにあげるなどの食料の分かち合いなど、殺さない対応はとれなかったのでしょうか。

秋田にも、殺さないでクマに対応した個人や集落がきっとあったと思います。秋田県行政ややメディアはそこを発掘してほしいと思います。

また、人身事故が起きないようにうまく対応したところも多いと思うので、そういう住民たちの知恵を出し合っていただきたいと思います。

最後に一番大切なことをお願いします。

クマたちを育んできた秋田の山が、今どうなってしまっているのか、私たちが調べきれていない秋田のクマ生息地の山の中の食料調査を早急にしてください。

このような調査は、一見、クマのためではありますが、結局は私たち人間のためでもあるのです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ