ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

12月28日 3頭はいつ冬ごもりにはいるのか 太郎・花子・とよ

和歌山経済新聞によると、和歌山城公園の動物園園長であるツキノワグマのベニーが、日中最高気温8度の12月28日、冬籠りに入りました。

以下は、くまもりのクマたちの近況です。

太郎と花子(和歌山県生石高原)

愛知県の会員から、持って遊べるようにと、どっしりとした真新しいアカシアの丸太がプレゼントされました。

12月24日、お世話隊が、その丸太の上に、ノイバラの赤い実が付いたクリスマスのきれいな手作りリースを飾ってあげました。

さかんに匂いをかいでいる太郎

太郎は飾りには関心がなかったようで、すぐにリースをバラバラにしてしまいました。

和歌山県生まれの太郎は、冬ごもりをしません。

クヌギ、アベマキのドングリを食べます。

大好きな食べ物は、殻つきピーナツとクルミです。

花子は、最後の食い込みでしょうか、12月末というのに、まだドングリを食べ続けています。どうも、今年の秋に与えたドングリの量が足りなかったようです。

アカシアの丸太の周りの殻は、花子が食べたドングリの殻です。

花子はクヌギやアベマキはもちろん、マテバシイ、シリブカガシ、アラカシなど、常緑のドングリでも喜んで食べます。

クリスマスリースの横で、洋ナシをほおばる花子

長野生まれの花子は、そろそろ冬ごもりに入ると思われます。

しかし、冬ごもり中でも、お世話隊が行くと起きて来て餌を食べますから、完全な冬ごもりではありませんね。

神奈川県から餌を送り続けて下さっている方がおられます。

飼育者である山田さん一家、和歌山県・南大阪地区・京都府・兵庫県のお世話してくださった会員の皆さん、今年も2頭のお世話を、ほんとうにありがとうございました。

とよ(大阪府高代寺)

とよの獣舎にも、アカシアの丸太が運ばれてきました。

クリスマスのきれいな手作りリースも飾られました。

副住職さんの話では、とよはクリスマスごろからほとんど運動場に出てこなくなったということです。

冬籠りが近いようです。とよは、春まで寝ます。

去年までは常同行動をしていたので体が熱かったのか、真冬でも何度もプールに入っていました。

しかし、もう常同行動をしなくなったからか、今年の冬はプールに入りません。プールの水がとてもきれいです。

水飲み場の水は、凍っています。とよは、プールの水を時々飲んでいるそうです。

12月28日、お世話に行くと、とよは寝室に籠ったままで出てきませんでした。

寝室の小さな穴からのぞくと、寝ています。

名前を呼ぶと、頭を少し上げてこちらを見ました。

目と目が合いましたが、またすぐに寝てしまいました。

とよが一瞬、頭をあげてこちらを見た・・・

何と、寝室の引き出し型餌箱が糞尿でいっぱいになっていました。

もう、水や食べ物はいらない。運動場に出るのはおっくう。餌箱をトイレにしてしまおうと思ったのでしょうか。

ステンレスの餌箱なのですが・・・とよ、考えたね。

寝室の中は、眠りやすいように、藁が整えられて,真ん中に大きな穴が開けられていました。

寝床はとてもきれいで、糞尿は一切ありません。

この日は、最低気温マイナス0度、最高気温8℃でした。

寝室の扉を静かに閉めて、獣舎をみんなでお掃除しました。

掃除後、寝室の戸をあけてやると、とよはゆっくりと出てきました。

そして、大きなあくびをしたのです。

その長い舌に、みんなびっくり。

アリやハチを食べるためだよ

お世話隊のみなさんをはじめ、多くのみなさんのおかげで、今年も、3頭のクマたちは元気に暮らしました。

大きな愛情でクマたちを包んでくださったみなさん、ほんとうにありがとうございました。

生き物たちの幸せを思い生き物たちを大事にする方は、ご自身の人生もきっと幸多いものになるはずです。

とよの獣舎にも、手作りのお正月飾りがかけられました。

毎日とよを見て下さっている住職さん、副住職さんには、感謝でいっぱいです。

12月31日、高代寺では除夜の鐘をつきます。

夜 11:30ぐらいに、くまもりも除夜の鐘をつかせてもらいに行こうと思っています。

お時間のある方は来られませんか。

2017年 官・民で兵庫県のクマ対応を振り返る

12月25日、お互い年末の忙しい時期ではありましたが、熊森本部の会長、クマ担当、森担当の3名は、兵庫県庁の農政環境部環境創造局局長と鳥獣対策課課長を訪れ、約45分間、今年度の兵庫県のクマ対応を共に振り返る時間を持ちました。

(1)県土はどのようにゾーニングされたのか

兵庫県は今年から、環境省が昨年度出した指示に従い、クマのゾーニング管理を導入しました。

県土を、[保護地域]、[緩衝帯]、[人の生息する地域]などに分けて、それぞれの場所でのクマ対応を決めていくのです。

足で歩いて現地の様々な状況を見て、その場所をどのゾーンにするか検討しなければなりません。

想像しただけでも頭が痛くなるほど、むずかしい作業です。

これまでずっと、「まだ、ゾーニングは、できていません」という県の答えでした。

一体、県土はどのようにゾーニングされたのか、今日こそゾーニング地図を見せていただこうと思いました。

県の答えは、<集落から200m以内にクマがいてはならない>ゾーニングの中身は、たったひとつそれだけでした。

(あまりにも機械的。こんなゾーニングなら、一瞬にしてできるのではないでしょうか)

熊森:集落の裏がクマの生息に適した自然林で、これまでクマがそっと棲んでいた場所であっても、集落から200m以内ならば、捕殺対象ですか?山中に罠を仕掛けたんですか。

兵庫県:そうです。地元から駆除申請があればね。

熊森から

今年勝手に人間が集落から200mにラインを引いたのです。

クマにそのようなラインができたことを伝える努力は何一つしていません。

これまでは、山の中にいるクマまでは獲らないという共通認識があったのに、このようなゾーニングは保護体制の大後退です。

かつて兵庫県は、日本一のクマ保護先進県として、他府県の行政からも称賛されていたのに、今の状況は残念の一言です。

(2)有害捕殺32頭

熊森:どんな罠を仕掛けたのですか?

兵庫県:箱罠や、ドラム缶罠。シカ・イノシシ用に掛けた罠に、クマという名札を付けて共に獲ったりもしました。

熊森:誘引剤は何ですか?

兵庫県:まだまとめていません。

熊森:今年32頭も、有害駆除されましたが、200m以遠のクマまで罠の誘引物がクマを誘引してしまった結果ではないでしょうか。

兵庫県:そういうこともあるでしょう。今年は、春・夏の目撃がすごく多かったです。

熊森:春や夏は、どんな食べ物を食べようとして、人里までクマがやってきたのですか?その食べ物を除去したり、電気柵で防いだり、クマを追い払ったりされましたか。

兵庫県:何を狙って出て来たのかわかりませんでしたから、できませんでした。

熊森:そういう時は、熊森が調査に駆け付けるから、クマを捕獲する前に連絡してほしいと、毎年、県にお願いしてきましたが、今年も1回の連絡もいただけませんでした。

兵庫県:・・・

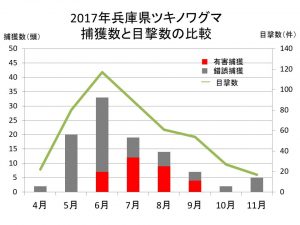

クリックするとグラフが大きくなります。注:11月に狩猟1頭あり。

有害捕獲は全頭殺処分。錯誤捕獲は全頭放獣。

秋の山の実り:豊作 センターは、春や夏のクマの餌は何で、なぜ山で得られなくなったのか究明されていますか?

熊森から

兵庫県はとにかく、クマが爆発増加している。何とか捕殺して頭数低減を図らなければならないという考えに憑りつかれているように見えます。

奥山生息地を人間が壊したために里に出て来ざるを得ないクマの哀しみや、山にハンターが捨てた無数のシカ駆除個体にクマが付いていることなどを何故考慮されないのか、不思議でなりません。(熊森は指摘し続けてきました)

山中のクマ数が爆発増加していると言われる割には、昨年度のクマ狩猟数4頭、今年度のクマ狩猟数1頭をどう分析されるのか、まだまだ聞きたいことでいっぱいでした。

昨年度お願いした情報公開請求の件も、まだ終わっていません。

時間がないということなので、これらの意見交換は来年に回させていただくことにしました。

12月4日 本部 奥山の生き物調査 (兵庫県)

登り口となった標高650m付近は、まだ雪がありません。

頂上に近づくにつれて数センチ程度の積雪が現れてきました。

この日は地下足袋ではなく長靴で来ていたので、雪対策はバッチリでした。

ブナにつけられた新しい爪痕を発見しました。

爪痕が深いので、幹が柔らかい春につけられたものだと思われます。

花か若葉を食べに来たのでしょう。

山中でのクマの痕跡は、以前と比べると激減です。

そんな中、まだ山にクマが居るかどうか、各地で奥山の生き物たちをチェックし続けている熊森のなかまたちの存在は貴重です。

昆虫も、いなくなったと言っていいほど、激減しています。

以下、一般社団法人「ハニーファーム」代表理事 船橋康貴氏の言葉(みやざき中央新聞12月11日号より )

私たちが食べている作物の70%が、蜜蜂の受粉に基づくものです。

ネオニコチノイド系農薬が近くで撒かれた時、私の育てていたミツバチ40万匹が、一夜で全滅しました。

地球温暖化もミツバチが少なくなった原因の一つではないかと言われています。

よく、クマやイノシシが人里に下りて来て畑を荒らしたり、人間を脅かしたりしていると言いますが、あれは、ミツバチが少なくなって森の中の植物が受粉できなくなって、木の実が実らなくなっているからです。お腹がすいて里へ下りてくるのです。

15時、自動撮影カメラには、イノシシが雪の中を寂しそうに歩く姿が写っていました。

見たところ、餌らしきものは、ありません。

午前7時、オスジカが座り込んでいました。ここで寝ていたのでしょうか。

この辺りは、これまでも何度かヤマドリが写りました。メスですね。

今回、ツキノワグマは映っていませんでした。

この辺りの積雪は3m~4mにもなるそうです。

雪の間も生き物たちが撮影できるように、木に登って高い位置に自動撮影カメラを設置し直してきました。

この国で、共に生きるなかまたち。

熊森のブログを通して、多くのみなさんに野生動物たちを身近に感じてもらえればうれしいです。

今後も奥山での生態調査を続けていきます。

阪神間でもクマの目撃 人身事故が起きないか心配 熊森本部はその度に現地に急行

今年は、都市近郊でもクマの目撃が相次ぎました。こんなところにクマが?というほど住宅地の中であったこともあります。熊森本部は現地へ何度も足を運び、クマによる人身事故が起きないよう地域にお住まいの方に注意喚起して歩きました。

2017年5月3日くまもりNEWS「なんと姫路市にクマ、熊森本部が急行」

◎クマではなく、イノシシだった猪名川町のクマ目撃地点

今年の7月~9月にかけて、兵庫県の西宮市、宝塚市、猪名川町、隣接する大阪府の能勢町、豊能町などでクマの目撃が相次ぎ、本部のクマ保全担当が現場へ駆けつけました。いずれも、早朝や夕方にクマが目撃されており、目撃場所はどこも雑木林や竹林などが近くにありました。

9月、猪名川町の住宅地で、夜にクマらしき黒い動物の目撃情報が寄せられているという情報を得ました。人身事故が起きると大変なので、すぐに現地へ足を運びました。

住宅地の周囲は300~400m程の小高い山々に囲われており、クマらしき動物が出たのは山裾に近い家の裏であるとのことです。近くの方にお話を伺いに行きました。

【山裾に近い家にお住まいの方のお話】

・9月3日の夜に、家の裏にある山の繁みから大きな動物が枝葉を踏むような足音が聞こえてきた。家の窓からのぞいてみると、繁みの中に黒くて大きな生き物がいるように見えてクマだと思った。これまでにも何度か大きな動物が茂みの中を歩くような音が夜に聞こえてきたことがあったので心配。

熊森本部は、付近の山の中でクマの痕跡がないか探し回りましたが、見当たりませんでした。そこで、家主に許可をもらい、家の裏の繁みの中に自動撮影カメラを設置して観察することにしました。

1か月後の10月上旬、クマらしき動物がまた現れたので、カメラの確認に来てくださいと家主さんから連絡が入りました。現地へ行き、家主さんがクマらしき動物を見たという日時の写真を確認してみると、そこには大きなイノシシが写っていました。

クマではなくイノシシだったことを、家主にお電話でお伝えしたところ、安心されていました。クマの目撃情報は、必ずしもクマが現れたとは限らないのだと改めて思いました。

◎11月20日、21日、早朝の住宅地をクマが横切った

11月に入って、兵庫県の川西市でクマの目撃が相次ぎ、熊森本部は現場へ駆けつけ、地元の方に詳しい状況についてお話を伺いました。

【地元の方のお話】

・11月20日、朝の6時半ごろに、近くに住む方が出勤途中に目撃したときいている。黒くて大きく、間違いなくクマだった。交差点になっており、クマが東の角から出てきたという(地図参照)。クマとの距離は10mほどで、大きさは立ち上がったら170cmくらいありそうだったという。クマは男性に気づくと、交差点を西の方へ横切り、一目散に走って山の竹林へ逃げていったという。

・この地域でクマが出たのは初めて。他の地区では、時々クマが出たと聞くので全くいないとは思わない。4日ほど前にクマが出てから、一人で外を出歩くときはクマ鈴をもって歩くようにしている。

・普段から集落の中にイノシシが出てくるので、生ごみを外に置くということはこの地区ではほとんどない。ゴミ捨て場も、かなり頑丈に作っている。

・3.4日前にクマが近くで出たというのは、回覧板を見て知った。集落の中にある雑木林や竹林に大きなけもの道が1本通っていて普段はイノシシがよく見られるが、クマもその獣道を通って移動してきたんじゃないかと皆言ってる。

・11月21日にもクマが川沿いの堀を山の方へ歩いて行ったと聞いている

熊森から

クマは、朝と夕方の薄暗い時間帯に出ているので、その時間に一人で出歩く際はクマ鈴を携帯するなど、早めにクマに人間が来たことを伝えてくださいということと、狭い路地や見通しの悪い場所を歩くのはなるべく避けてくださいと、聞き取りに応じてくださった方々にお伝えして歩きました。

目撃されているクマは、人間を見たら確実に逃げており、人間を避けて行動していることがわかります。目撃しても、えさを与えたり、人間のほうから攻撃をしたりしないで、そっと後ずさりして離れてください。

大型野生動物が都市近郊を徘徊する状況は、まずいです。熊森も悩んでいます。都市近郊には昔里山薪炭林だったころのクヌギ林などが結構残されており、大量のドングリが落ちています。クマにとっては人工林で埋まる山奥よりも、えさが豊富かもしれません。12月15 日にクマ狩猟が終了したら、すぐ山に帰って冬ごもりしてほしいです。

中山間地を抜けて都市周辺までクマが出て来るようになった問題は、国が乗り出さねばならない大きな問題だと思います。奥山に大型野生動物たちのえさ場を早急に復元すべきです。多くの国会議員にも訴えていきたいと思っています。

今の所、地元のみなさんは冷静にイノシシやクマを見守ってくださっているようです。これが日本文化だと思いますが有り難いことです。

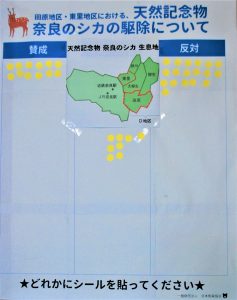

10月9日 「天然記念物奈良のシカ駆除問題」について、くまもり本部が午前中にJR奈良駅前で初のシールアンケート・午後に集会

この日の午後、くまもり本部は、奈良県文化会館で、一般市民向けに「奈良市D地区シカ駆除開始問題」を考える集会をもつことになっていました。

事前参加申し込みがあまりにも少なかったので、いったいこの問題について奈良市民がどう考えているのか、午前11時~12 時までの間、JR奈良駅前に立って奈良市民かどうかを確認してからシールアンケートを行い、インタビューしてみました。

午前のシールアンケート

何の話か聞く前に、みなさん余裕がないのか、知らない人とかかわり合いたくないのか、多くの方が忙しそうに避けて通り過ぎて行かれます。

それでもなんとか38人の方にお答えしていただくことができました。

アンケートの結果、多くの人がこの問題を知らなかったり、知っていても全く関心がないことがわかりました。

悲しいけれど現実です。これでは集会に人が集まらないはずだと、納得しました。

私たちは、奈良県が今年120頭を上限に、奈良市内の山間部にある2つの地区(田原・東里)で天然記念物「奈良のシカ」の駆除を開始したことをひとりひとりに伝えていきました。

アンケートの結果は、以下です。

駆除に反対という方の方が少し多く、ホッとしました。

・駆除に賛成の意見…12人

・シカの数が増えすぎたので減らすべき。

・農作物被害が深刻で、農家が困っておられる。

・駆除に反対の意見…18人

・「奈良のシカ」は神様の使いだから。(少数、高齢者)

・殺すなんてかわいそう。

・柵を強化すればよい。

アンケートを取ってみて、奈良市民から神鹿文化が消え去りつつあるのを感じ、さびしくなりました。伝統文化を、学校で教えないのでしょうか。

初めてのシールアンケート。短時間に人々の動向をつかむのに、最適です。支部でもぜひご活用ください。お勧めです。

午後からの集会 15名参加

まず初めに、奈良奉行の知恵で、シカによる農作物被害や人身事故等の問題を乗り越え、「奈良のシカ」が今日まで神の使いとして人々に護られてきた長い歴史を、映像で見ていただきました。

映像視聴中

その後、くまもり本部の野生動物保全担当の水見竜哉が、今年7月に行った現地調査の報告を行いました。

参照:7月13日くまもりNEWS:殺しても鹿害は減らない、予算は防除柵強化に!奈良市D地区訪問

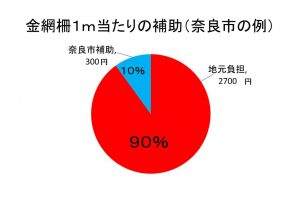

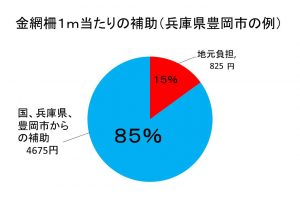

続いて、シカよけ柵の設置補助実態について、奈良市と兵庫県豊岡市を比較してみました。

奈良県は天然記念物のシカを殺す前に、兵庫県など近隣府県のように国からの補助金(「鳥獣被害防止特措法」)を取って、地元の方々のために、金網の強固なシカ防除柵を現地に設置してあげてほしいです。

<参加者の意見交換会>

Aさん:私は長年ネコの保護活動をしてます。動物を殺すのは一切嫌です。近所の90歳くらいのおばあちゃんに「奈良市D地区のシカ、殺されるみたいやで」って話したら「そんなんあかん。神様の使いやで。」と言われました。でも若い人にこの話をしてみたら、反応ない。難しいんです。この問題、ネットに流したら、意外と海外の方が反応があるかもしれません。

Bさん:初めて知ることが多く、参考になりました。もっと多くの人達にこの問題を知らせていかなければならないと思いました。税金は、シカを殺すことではなく、柵に使って欲しいです。

Cさん:新実南吉の「ごんぎつね」を思い出しました。もっと、人間は動物の声に耳を傾けてあげなくてはなりません。シカの存在を否定するのではなく、草が生えて困っている場所にシカを連れて行って除草してもらうとか、活用できないのでしょうか?

Dさん:私、人権擁護委員している関係で人間にも人権があるように、動物にも植物にも生きる権利があるとおもうんです。特に日本人は昔から自然を大切にする民族だったはずです。

Eさん:小さいころから奈良のシカとふれあってきました。動物が大好きです。奈良のシカに関する科学的なデータの収集が進んでいません。今回の奈良県の調査費1800万が、しかるべき調査に使われるといいのですが。

私は、奈良公園のシカが本当に健康なのか、幸せなのか気になります。今の奈良公園のシカは健康でないと思います。あの狭いエリアで本当に暮らせる頭数は何頭なんでしょうか。奈良公園のシカは毎年子供を産む数が減っており、高齢化してきている。

公園外に出て農作物に被害を与えると捕獲されて公園に連れ戻され、狭い檻の中に収容されて終身刑状態になります。もう、一生外には出してもらえない。見に行ったら、本当に悲惨でした。

奈良のシカと一言に言っても、田原地区と大台ケ原、京都東山は山が続いているのでシカは移動しています。奈良公園にいるシカと山にいる野生のシカは暮らし方が違う。

もっと情報集めをしなければ、多くのことは指摘できないと思います。

(森山会長の終わりのあいさつ)

今日JR奈良駅で奈良市民にシールアンケートを実施しました。シカ問題になど関心ないという人が、ものすごく多かったです。

全生物と共存してきた祖先の文化が、今、人間のことしか考えない文化に急速に変化していっています。私たち自然保護団体は、これがとても怖いのです。

なぜなら、いろいろな生き物たちの命の尊厳がわかって初めて自然破壊にブレーキがかかり、自然を守っていこうということになるからです。

人間のことしか考えなくなった文明は、自然を破壊して滅びます。

世界で唯一ここだけの奈良の神鹿文化は、本当にすばらしい。貴重です。人類の宝です。人とシカとの共存は奈良がお手本にならなければならない。

奈良の人たちに今一度神鹿文化の歴史を学んでいただき、全国に世界に、行政に声を挙げていってもらいたいです。

誰も声を挙げる人がいないというので、今日は兵庫県からやってまいりましたが、この後は奈良市民が継いでいただきたいです。

熊森から

人々の関心がなくても、大事な問題は、気づいた者が粘り強く取り上げていかなければなりません。

どうしたら、人々に関心を持ってもらえるか、知恵を絞っていきましょう。

ひとりで考えていたらしんどくなります。

みなさん、日本熊森協会に、ご入会下さい!

一緒に考えていきましょう!

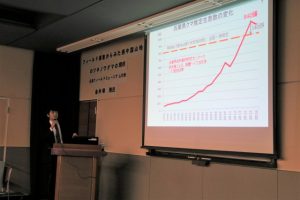

10月7日 兵庫県クマ狩猟問題を考える 講師 金井塚 務 氏(広島フィールドミュージアム代表) 於:芦屋市民会館 参加者63名

この日、西中国山地のクマ生息地を長年調査されてきた金井塚務先生(西中国山地ツキノワグマ保護対策協議会科学部会委員)を広島からお招きして、現場第一で研究されてきた研究者として、中国山地の西で起きていることを話していただき、その後、参加者全員で改めて、中国山地の東端にある兵庫県のクマ狩猟を考えてみる会を持ちました。

(1)子供たちの未来のために

まず初めに、森山まり子会長が、

「子供たちに豊かな自然が残せるのかどうか、今、大人たちの子供たちに対する愛が問われています。

クマとの共存をめざすならば、クマの生態観察や、生息地である奥山の現地調査が欠かせないはずなのに、クマ狩猟再開に至るまでの兵庫県行政のプロセスではこの部分が抜け落ちており、狩猟実施の根拠となった数字の科学性にも大きな疑問があります。

兵庫県はクマ生息数の低減に躍起で、今年9月末までに32頭ものクマを有害獣として捕殺していますが、本来、有害な動物などいません。人間が有害にしたのです。

クマたちにも、喜びや悲しみなど、人間と同じ感情があります。兵庫県行政を動かしている捕殺推進派の研究者たちは、このことがわかっていないのではないでしょうか。

利権のある有識者たちの判断に任せるのではなく、利権のない一般国民の澄んだ目で、環境省や地方行政が物言えぬ自然や生き物たちにしていることの善悪を判断し、声を挙げて改善していく必要があります」

と、あいさつしました。

森山会長

(2)「生息域分布にドーナツ化現象が確かめられたため、西中国3県のクマは今期も保護計画の対象であり、狩猟は導入しません」

次に、金井塚先生が、「フィールド調査から見た西中国山地のツキノワグマの現況」という題で、1時間の講演をしてくださいました。

以下、要旨を平易にまとめました。多くの図表やグラフは、ここでは割愛させていただきました。すばらしい内容だったので、いずれきちんとまとめてみたいです。

会場風景

西中国山地でも、1979念の1.5倍にまでクマの生息域が年々拡大しています。

ツキノワグマの分布の経年的変化1998年~2015年(ダブルクリックで拡大します)

考えられる原因は3つです。

①個体数増加

②個体数は同じだが、生息地の生活資源量が減ったため、分散して生息密度が低下

③個体数が増えたのではなく、本来の生息地の環境が悪化したため、新天地を求めて周辺地域に分散するドーナツ化現象が起きている

金井塚先生

東中国山地行政と違って、西中国山地行政のいいところは、3県の科学部会に属する研究者たちが集まって、喧々諤々と議論しているところです。

上地図の赤塗りしている部分が、西中国山地のクマの中核的生息域で、5年おきにクマを捕獲し、再捕獲法でこの25年間、生息個体数を推定してきました。(再捕獲法がどこまで科学的かというと、多くの仮定の上に成り立っているため、科学ではありません。正確な数値など出ません。しかし、何回かやっているうち、ある程度のトレンドは出ると考えられます。他にクマの生息数を推定する良い方法がない現在、再捕獲法を使うしかありません。)

私たちの出した結論は、上記③です。

西中国山地のクマは山奥に棲めなくなり、人間の生活圏内に近い所まで降りてきており、生息域分布のドーナツ化現象がどんどん進んでいます。

実際、私の調査している広島県のクマの中核的生息地である細見谷でも、5・6年前までは一つの沢に少なくとも10頭のクマが出入りをしていたのですが、今年はどうも4頭ぐらいしかいません。このままいけば、クマは生きるために人間の生活圏に入り込んで来て軋轢を引き起こし、駆除され続けて滅びていきます。なぜ、クマたちの本来の生息地が、クマたちが棲めないまでに劣化したか。原因はみんな人間です。原生林の徹底的な伐採、人工造林、林道、ダムや砂防堰堤・・・人間活動によって、山も川も海も循環を絶たれてしまい、悲惨なことになっています。

以上のことから、西中国3県のクマは今期も保護計画の対象で、狩猟は導入しません。

(3)兵庫県はクマ狩猟を中止すべき

1、「推定数字だけにとらわれず、生息地の実態調査を」(要旨)

日本熊森協会本部 クマ保全担当 水見竜哉

兵庫県のクマ狩猟は、環境省の中央審議会が決めた成獣の推定生息数800頭が安定個体群という根拠不明の全国一律基準に基づいて実施されます。

しかし、日本のクマが生息する森は、東北地方のように山が深く豊かな広葉樹林が残っている県もあれば、兵庫県のように山が浅く人工林だらけで、わずかに残された自然林まで近年一気に大劣化してクマが山で生きられなくなっている県もあるのです。

計算した推定生息数の数字ばかりを見て生息地の実態を見ず、全国一律基準に基づいてクマ政策を決めるのはまちがっています。

兵庫県は山中でクマ狩猟を行うことによって人里近くにいるクマを山奥へ追い戻す効果があると言っていますが、かえって山中から人里にクマが出て来てしまう恐れがあります。このような取り組みでは、クマと人は共存できないし、地元の人たちの安全も守れません。山中で踏ん張っているクマは、そっとしておくべきです。

水見発表 兵庫県発表では、クマが爆発増加したことになっている

2、「被害防除の徹底と、森の再生を」(要旨)

日本熊森協会本部 森保全担当 家田俊平

私たち日本熊森協会は民間の自然保護団体として、実のなる木を奥山に植えてクマに餌場を提供したり、広大な人工林を伐採して水源の森となる広葉樹林を復元したりしてきました。被害防除の徹底と共に、このような森再生に税金を使って実行していただければ、クマが集落に現れることもなくなっていくはずです。被害防除と森の再生につきます。私たちは今後も「動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心を」という言葉をスローガンに、クマと人間の棲み分け共存ができる森造りを進めていきます。

家田発表 植樹クリに今年もクマ棚

質疑応答 左から、金井塚先生、家田、水見

◎参加された方の感想から

・西宮で暮らしているとクマという動物は身近かではありません。だから、人が襲われたというニュースで、日頃からクマはイメージの悪い動物になっていますが、クマのすむ山が人間活動によって荒廃してしまっているという現状があって人里に出てくるんだということを、みんなで世に伝えていく必要があると思いました。

◎熊森から

今夏、金井塚先生に兵庫県のクマ生息地を見ていただきました。山に液果の実りがほとんど見られず、谷川は両岸の土砂が崩れて浅くかつ狭くなり、水量も激減で魚影も見られず・・・、ここのクマたちは、夏食べるものが何もないと驚いておられました。せめて、魚がいれば、生き延びられるのだがということでした。先生が、「このまま、奥山にクマが棲めず、人里近くにしかクマの餌がない状態が続けば、最後の1頭が有害捕殺されるまで人間とクマの軋轢が起こり続けるでしょう。」と言われました。衝撃でした。

形だけの審議会で、議論することもなく安易にクマ捕殺が進む中で、西中国3県の科学部会は本当に大きな存在意義を持っていると思いました。

もし、東中国3県に、西中国3県の科学部会のような行政に物が言える存在があれば、兵庫県や岡山県のクマ狩猟再開はありえなかったでしょう。

10月8日 地元で兵庫県クマ狩猟問題を考える 於:豊岡市民プラザ 参加者12名

地元の人達にも、ぜひクマ狩猟問題を考えていただこうと、JR豊岡駅前に会場を取りました。しかし、前日までの参加申し込みがあまりにも少なかったため、予定していた金井塚先生の講演は取りやめにして、先生には広島に帰っていただき、参加者の皆さんには録画ビデオで先生の講演を見てもらうことにしました。

ところが、うれしいことに、会場には、12名の方が来てくださいました。予定通り、金井塚先生に来ていただいたら良かったと、後悔しました。

昨日と同じように、会長挨拶、金井塚先生の講演ビデオ、熊森研究員からの発表を済ませ、後半はご出席くださったみなさんとの意見交換会としました。

<出された主な意見>

シカを何とかしてほしい

・クマを獲りたい猟師は、但馬にはおらん。いても一人くらいや。自分たちが困っているのはシカだ。シカは昔はおらんかった。南から来た。シカが増えたのは、戦後メスジカを保護して獲らないようにしたからだ。人間が獲らないと野生鳥獣は増えていく。

・十数年前までは、さっき見せてもらった東北の山の写真のように、但馬の山も豊かだった。それが今では、爆発増加したシカが下層植生を食べ尽くしてしまった。ゼンマイ、フキ、イタドリ・・・山菜も何もかも山から消えた。

・シカが林道を通って、妙見山から香住、浜坂と移動していく。移動原因の一つは林道だ。今、香住でシカがすごく増えている。クマもかわいそうや。山の中に食べるものがない。トチノミが落ちても、クマが来る前にシカが全部食べてしまう。クマを守りたいのなら、なぜシカを獲る話を出さないのか!山をシカから守る話が先だろう。

広葉樹林の再生運動に疑問

・広葉樹林を再生すると言っても、シカが苗木を食べてしまう。シカよけチューブをかぶしても、雪解け時に倒れてしまう。植樹などしても無理だ。シカがいる限り、豊かな森など戻らん。植樹地を網で囲っても、1か所破ってみんな入ってくる。集落は網だらけ柵だらけ。こんなところに若い人は帰って来てくれない。

・広葉樹林に戻して問題が解決するのか。クマやシカが増えるだけだ。クマよりまず人間を守って欲しい。

一方向からの話はダメ

・一方的にクマの側からの偏った物言いをされるのは、がまんならん。いろいろな動物や虫、植物、総合的に話すべき。

・山の専門家、シカの専門家、農家、林業家、猟友会…みんなが集まって討議してみてほしい。

納得した

・この前、近くの町中で、早朝、クマの親子が歩いていた。集落の柿にも出て来るようになった。どうしてクマが山から出て来るようになったのか、金井塚先生の話を聞いて納得した。クマの目撃は増えているが、県が言っている爆発増加というのは信じられない。

今日、三重県や静岡県では、山主の持ち出しゼロで、県が人工林を自然林に戻してくれるという話を聞いた。兵庫県も早く奥山を補助金で自然林に戻してほしいと思った。県民みどり税で花作りをするようにと言われたが、山の方を先にすべきだ。

(くまもりから)

・シカ駆除のために罠猟師になられた方も数名参加されていたようで、私たちに厳しい発言も出ました。

・貴重な声を聞かせていただいたと感謝しています。ご参加くださったみなさまに、心よりお礼申し上げます。

・戦後の諸政策や文明の発展方向が、どれもこれも結果的には人々が郡部に住みづらくなるものとなったようです。

・シカ問題は大変難しくて、今のところ私たちの手に負えませんが、ネットで読んだブータンの集落犬のように、シカを殺さずに解決できればと思います。

・専門家が一堂に会してシカ問題のシンポジウムをというご提案をいただきましたが、被害防除の専門家と、いかに効率よくシカを大量捕殺するかという専門家は誕生していますが、それ以外の事はわからないことだらけで、専門家など育っていないと思われます。

・人間が役割を知らないだけで、シカも日本の国土にとって欠かすことのできない貴重な生き物のはずです。

・シカに、草原や湿地という本来の生息地をある程度は返してやり、人とシカが共存できる道を探っていきたいです。

・クマの狩猟問題について考えていただこうと思って企画した会でしたが、地元はそれどころではなく、関心のない問題であることがわかりました。

10月12・13日 四国のクマ保全に貢献するため、本部+高知県支部長+愛媛県会員が現地調査

四国に生息するツキノワグマは残り十数頭、絶滅は時間の問題とされてから、長い年月がたちます。

その後、生息調査が精力的に進められてはいるものの、一向に生息数回復のきざしがみえません。

四国山地が頂上付近まで人工林で埋められたままになっているからだろうと思われます。

クマたちが棲める広葉樹林の森の再生・拡大が急がれます。

11月5日にくまもり愛媛県支部が立ち上がることもあって、今回、会長以下本部3名と高知県支部長、愛媛県会員2名の計6名で、四国のクマの保全に関係する中心人物たちを訪れてつながり、高知県のクマ生息地である剣山地の奥山調査にも入ることにしました。

剣山地は、標高1500m~1900m級の山々が連なり、最高峰は剣山1955mです。

クマの生息地は、標高1000m以上のブナ・ミズナラ林にあります。

下の地図は、今回の調査コースです。

詳細地図 1日目のコース京柱峠 2日目のコース西熊渓谷 クリックすると拡大

【10月12日】

熊森本部は、兵庫県西宮市から3時間30分車を走らせ続け、高知県大豊町で四国のくまもり会員の皆さんと落ち合いました。

その後みんなで、京柱峠から3km南の稜線上にあるブナ林(標高約1400m、大豊町内)をめざして進みました。

四国に初めて行ってみて驚いたのは、高い山の上まで集落が点在していることです。

あんな高い標高地でどうやって生活するのだろうかと思いましたが、昔は尾根筋が街道で、多くの人々が行き来していたということです。

標高800m以上まで集落が点在する剣山地(高知県大豊町)クリックすると拡大

人工林が標高1200mくらいまで広がっていました。

林道の終点で車を置いて、徒歩で進みます。ここから先は背丈を超えるススキが原が延々と続いていました。

標高1300mを少し超えたところで、やっと広葉樹林が現れました。しかし、よく見てみると、ここの広葉樹林はほとんどがカエデ類でした。クマたちの餌となる物は皆無です。

カエデ類の広葉樹林

もう少し上るとブナ林があるということでしたが、時間が足りなくなってここで下山しました。うーん、ここまでの山にはクマなど棲めないでしょう。

下山後、四国のツキノワグマの調査に長年取り組んでおられる認定NPO法人「四国自然史科学研究センター」を表敬訪問し、センター長の谷地森秀二農学博士や主任研究員の山田孝樹氏らと長時間心を開いて懇談しました。

【10月13日】

この日は、四国のクマの存続のカギを握っている林野庁の出先である高知森林管理局(高知市)を訪れました。大事な局面なので、副会長も朝一の飛行機で高知空港まで飛んで来ました。総勢7名で、午前9時から担当者2名と面会。

クマが生き残っている高標高地域は国有林が多く、3割が人工林になっています。この人工林を自然林に少しでも戻すことができたら、クマの絶滅が少し遅まります。

熊森は高知森林管理局を今日初めて訪れたのですが、テーブルには厚さ2センチくらいの日本熊森協会ファイルがすでに置かれていてびっくりしました。

国有林で自然林に戻せそうな場所がないかと随分ねばってたずねてみましたが、「1か所もない」というつれない回答のみでした。

昼からは気を取り直して、高知県香美市にある西熊渓谷と白髪山(1769m)周辺の調査に入りました(地図参照)。あいにくの雨模様でしたが、山を登っていくと天候が少し回復してきました。

標高約900mの地点で、車を降りて森の中へ入ってみました。怖いほど急な斜面です。クマ注意の看板が2か所にありました。いくら四足でも、この急斜面は怖いだろうと思いました。

クマ注意の看板

クマの痕跡がないか慎重に探しながら歩きました。爪痕のようなものがありました(赤丸内)。樹に登った形跡はありませんでした。

クマの爪跡

この渓谷の先には、西熊山保護林という480haの広葉樹林帯があります。そこへ行けばクマの食糧が豊富にあるのかもしれませんが、今回はそこまで行くことはできず、再び、林道へ戻り、さらに車で上へ向かいました。

標高約1350mまで登ると、ササに覆われたミズナラの巨木が現れてきました。人為的に見える花園があり、養蜂箱がいくつか置かれていました。

ミズナラの巨木とササ

みんなでクマの生息痕跡を探しましたが、全く見つかりませんでした。いくらミズナラやササがあっても、人間が車でどんどん入ってくるところに、臆病者のクマは暮らせないのだろうと思いました。

人間に見つからないようにそっと生き残ってきたクマの最後の火が消えようとしている今、日本熊森協会に何ができるか、後で後悔しないようにできることに精一杯取り組んでいきたいです。

四国山地は頂上のわずかな部分を除いて、ほとんどがスギやヒノキの人工林に変えられてしまっています。

四国の植生

四国にクマが生き残ったのは、奇跡です。

この貴重な命を守るために、今後、四国4県のみなさんに、クマのすばらしさやクマを残すことの意義を伝えていきたいです。(完)

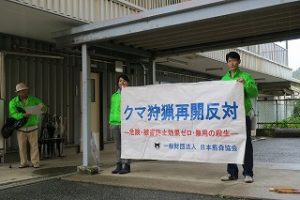

クマ狩猟講習会で猟師にクマを狩猟しないようチラシ配り―岡山県美作市

岡山県でツキノワグマの狩猟が17年ぶりに再開されることになったのを受け、10月6日、岡山県美作市にて、ツキノワグマ狩猟講習会が開催されました。

熊森本部と岡山県支部はクマの狩猟を阻止すべく、「クマは爆発増加などしていません。クマを殺さないでください!」と講習会参加者に呼びかけました。

岡山県美作市にて

猟師の方々の反応はあまりありませんでしたが、中には「クマが人を襲わなかったら狩猟なんかしないし、別に殺したくて殺そうとしてるわけじゃない」とか「人よりクマのほうが大事なんか」と言う方もいました。そういう方々には、「共に森を復元して、クマが山に帰れるようにしてやりましょう」とチラシを配って声を掛けていきました。

チラシを配る岡山県支部会員と本部スタッフ

今回、熊森が声を上げたことで、少しでも多くの猟師の方々が無用の殺生となる山中の狩猟を思いとどまっていただければ幸いです。

あるハンターの方の「別に殺したくて殺そうとしてるわけじゃない」という言葉に表されているように、本当は誰もクマなんて殺したくないんだと思います。

熊森は、“殺さなくても人が安心して暮らせる方法(奥山の復元)”をこれからも真摯に伝え続けていきたいと思います。

岡山県のみなさん、クマ狩猟を止め、美しい奥山の森を復元していけるよう、これからも声を上げ続けましょう。

みなさんひとり一人の豊かな森を取り戻そうという声が、クマだけでなく、子どもたちの未来を守ることに繋がります。

【熊森本部・岡山県支部】岡山県クマ狩猟再開の中止を求め、知事あての意見書を県庁で提出

10月2日(月)午後、日本熊森協会本部と岡山県支部は、今年から岡山県が再開しようとしているツキノワグマの狩猟の中止を求める岡山県伊原木隆太知事あての意見書を、岡山県自然環境課課長へ提出しました。

これに先立って、昼頃、JR岡山駅に行きました。あいにく大雨で、用意していった「狩猟再開反対」の横断幕や拡声器は使えませんでしたが、岡山県支部長にも来ていただいて、市民のみなさんにクマ狩猟再開の何が問題なのかを知っていただくチラシを4名で配りました。

岡山県でクマ狩猟が再開されることが

県民にほとんど知られていない!

うれしいことにチラシを受け取ってくださる方は多く、順調に配布を終えました。話し込むことになった方もおられます。

ほとんどの方が、「岡山県でクマ狩猟が再開されるなんて知らなかった」と話されました。何も言わずにチラシを物珍しそうに受け取って、ずっと歩きながら読まれている方もおられました。関心を持っていただければと願いました。

この後、15:30、熊森室谷副会長と熊森岡山県平井支部長、本部クマ保全担当の水見ら3名・岡山県会員1名で岡山県庁自然環境課を訪れ、クマ狩猟再開中止を訴える意見書を提出し、1時間交渉しました。

室谷副会長:「岡山県のクマ生息地の奥山は、人工林や開発で荒廃しており、クマが暮らせなくなっています。このような状態を放置して、奥山にひそむわずかなクマまでもを狩猟だと追いかけまわしたら、かえってクマが人里まで降りてきてしまう危険があり、地元の皆さんにとってもマイナスです。人とクマの問題を解決するためには、ハンターのための楽しみ目的の狩猟再開ではなく、被害防除、生息地の復元による棲み分け復活で解決する必要があります」

岡山県「クマは狩猟獣なので狩猟解禁します」

意見書を提出した後、熊森から「岡山県はなぜクマの狩猟を再開しようと思ったのか」という質問を県の担当者に投げかけました。「生息推定数が業者計算で205頭に爆発増加しているとされた」「増えすぎたクマを減らす効果がある」などの理由を述べられたら、昨年度の兵庫県のクマ狩猟再開の結果を元に、反論しようと思っていました。

しかし、県の答えとしては、「クマは狩猟獣と環境省が決めているので、狩猟解禁します」という機械的な答えしか返ってきませんでした。岡山県が何のためにクマ狩猟を行おうとしているのか、全く見えてきませんでした。どうも今回の岡山県のクマ狩猟再開は、岡山県の担当者たちの積極的な判断ではなく、国と結びついた外からの大きな圧力の結果のように感じました。

地域の実態に合わせたクマの保護体制を考えるべき

日本のツキノワグマの生息地は様々です。東北地方の山々には、まだクマの食糧や潜み場が残っており、奥山にクマが生息できる環境が十分にある場所もあります。

(詳細は、http://kumamori.org/news/category/genchi/40237/ )

一方で、十数頭しか残っていないという四国山地のようにクマが絶滅寸前の地域もあります。

岡山県の場合、クマの生息地は高率の人工林で埋められたまま荒廃しており、残された自然林も年々劣化、山頂まで観光開発が進むなど、クマが山で生き残れるような場所はありません。生息地を失った野生動物はいずれ絶滅します。岡山県でも、ツキノワグマは絶滅危惧種に指定されております。日本ではクマが狩猟獣になっているからといって、岡山県で狩猟をしていいわけではありません。岡山県には、もっと地域の実態に合わせたクマとの共存体制を考えていただかなくてはなりません。集落周辺での農作物被害や精神被害は放置できませんが、まずは、奥山にえさ場を復元し、そちらに放獣していくしかありません。スギやヒノキの人工林も、一定量は自然林に戻していく必要があります。

これらの対策は、クマをはじめとする森の生き物たちのためだけではなく、水源の森を未来にわたって確保することでもあり、わたしたちの子供たちのためでもあるのです。

今回のクマ狩猟反対の意見書提出には、山陽新聞社とテレビ瀬戸内の記者さん2名が駆けつけてくださいました。ニュース放映とデジタル記事、ありがとうございました。

山陽新聞デジタルhttp://www.sanyonews.jp/article/606825/1/

岡山県庁の担当者のみなさんにも、お忙しい中対応していただきありがとうございました。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ