くまもりNews

地球環境のために八甲田山国有林を伐採?「みちのく風力発電事業(仮称)」計画地1万7300ha

- 2022-07-08 (金)

- くまもりNEWS

「みちのく風力発電事業(仮称)」:最大で高さ200メートルの風車を約150基、野辺地方面へ連なる尾根に並べる。総延長は約100キロ。

事業者:ユーラスエナジーホールディングス

20220707 朝日新聞デジタル中山由美より

国内最大級・総出力約60万キロワットの大規模風力発電事業計画が進む青森県八甲田山系。

厳冬の吹雪に耐えた森は雪がとけ、木々が一斉に芽吹く季節。八甲田連峰は明るい新緑に包まれていた。

雪が消えれば、生い茂る草木が行く手を阻む。登山道はなく、人が歩いた跡も見えない、ひっそりした奥山だ。

雪がまばらに残る中、背の高さを超えるやぶをかき分けて進む。

2時間余り登ってやっと尾根に出た。風車の建設予定地だ。

日本自然保護協会の若松伸彦博士(植生地理学・環境学)

群生するブナ。幹回りは3・2~3・6メートル前後。樹齢300年くらい。伐採したら、森が元に戻るまで400~500年かかるだろう。

人が長年手を加えていない原生的な森が広がり、特に自然度が高い。ここは手を付けてはいけない場所だ。

山ガイドの川崎恭子さん

この景色は先代が守り続けた『宝』。八甲田は幼いころからの原風景、壊したくない。心のよりどころである風景の中に、巨大な風車群が並ぶ光景を想像するだけで涙がこみあげる。環境のための自然エネルギーをうたい、森をつぶすのは本末転倒。

仲間と「Protect Hakkoda~八甲田の自然を後世に~」を立ち上げ、事業撤回を求める署名を集めている。水質汚染や土砂崩れも懸念し、山ガイドらは5月、事業の中止を求める約8千筆の署名を青森県の知事に提出。

三村申吾知事

再エネならどこでも開発してよいわけではない。(6月県議会)

熊森から

まだ環境アセスの段階なのに、道造りの名で、もう山が伐採されはじめているとのこと。

まず、祖先がそうであったように、森に棲んでいる多くの生き物たちのことを考えよう。

彼らは自然がないと生きていけないことがわかれば、森林伐採などできなくなるはず。

林野庁は国民の財産である国有林(ほとんどが保安林)を、風車の事業者に差し出さないでほしい。

今までなぜ保安してきたのかとなる。国に言われても、いやだと林野庁は抵抗してほしい。

川崎さん、泣かなくていいよ。全部守ろう。

ほんの一部の投資家たちのたった20年間のもうけのために、なぜ300年の森を伐らねばならないのか。

しかも、二酸化炭素削減という名目なのに、風車を作ったり運んだりするために、かえって二酸化炭素発生量が増えるとの指摘もある。

私たちは、このようなバカげたことを許さない。

尾根筋風力発電は、もはや事業ではなく犯罪だと思う。

大人たちがもっと強くなって、みんなで風力発電反対の声を上げよう。

再エネは、自然を壊さなくてもよい都市部で行うべき。

くまもりは、Protect Hakkoda~八甲田の自然を後世に~を応援しています。

クマさんの棲む最高に豊かな森を守ろう!

7月5日宮城県議会で、太陽光施設規制に関する条例案を可決

- 2022-07-07 (木)

- くまもりNEWS

7月5日、khb東日本放送テレビニュースより

土砂災害の恐れのある場所などへの設置の原則禁止などを盛り込んだ、太陽光発電施設に関する条例案が宮城県議会の本会議で可決されました。

宮城県議会

この条例案は、県内で太陽光発電施設の設置が急速に進む一方で、土砂災害発生の恐れなど住民の不安が高まっていることを受けて県が提出し、6月定例会最終日の5日に賛成多数で可決しました。

対象となるのは、出力50キロワット以上の太陽光発電施設で、土砂災害特別警戒区域や地滑り防止区域など4つの規制区域で設置を原則禁止します。

また、地域住民などへの事前説明や、事業計画の届け出などが義務化されました。

これらに違反した事業者には5万円以下の過料を科すという罰則も設けられました。

県では、これまでも設置のガイドラインを設けていましたが、義務付けがないなど拘束力が弱く、ガイドラインに沿って事業計画を提出した事業者は約6割にとどまっていました。

この条例は、10月1日から施行されます。

熊森から

一般家庭の太陽光発電は10KW程度です。50KWというのはその5倍程度の太陽光で、面積もしれています。そのレベルですでに規制が入るのです。

地域住民などへの事前説明や、事業計画の届け出などはこれまで努力目標でしたが、今回は義務化されました。いいことです。

でも、紛争中の宮城県丸森の「 仙南プロジェクト 太陽光発電施設整備事業」などのメガソーラー開発が、この条例で実際に止まるのでしょうか。

今回可決された条例をもっと詳しく読んでみたいので、宮城県庁担当課に電話したところ、近いうちに公表しますとのことでした。

条例の遡及効果について尋ねたところ、10月1日までに工事が始まっていなかった案件については、全て今回の条例の規制対応となるそうです。

山林へのメガソーラーや風力発電は、100%迷惑施設になります。

次世代に負の遺産を残さないよう、本業の傍ら無給のメガソーラー建設反対運動に加わってへとへとになっておられる勇者の皆さん、くまもりは皆さんがむくわれる日が来ることを心から願っています。

参院選の争点第2位にエネルギーが入る

- 2022-07-07 (木)

- くまもりNEWS

政府は7月1日からことし9月末まで、7年ぶりに全国で節電要請を行います。

6月26日、東京電力の管内に「電力需給ひっ迫注意報」を発令し、4日間、家庭や企業に節電を求めてきましたが、運転を停止していた火力発電所の再稼働などで需給のひっ迫回避にめどがたったとして、6月30日、注意報を解除しました。

ウクライナ戦争のこともあり、国民が、日本のエネルギーに不安を感じ始めたのでしょうか。

参議院選挙争点2位に、エネルギーが浮上してきました。

以下、

エネルギー問題にどう取り組みますか(静岡新聞より)

■舟橋夢人氏

核融合炉を主電源として、核崩壊炉(現行の原発)は順次廃炉とする。再生可能エネルギーの割合を増やし、二酸化炭素排出の少ない発電方式にする。また、国内の資源開発を行い、千葉沖ガス油田や鹿児島沖油田などを開発し日本をエネルギー資源大国にする。

■鈴木千佳氏

日本の多様で豊かな潜在力を生かし、再生可能エネルギーに抜本的に転換する。再エネは天候などにより出力が変動するものもあるが、各地で普及が進めば進むほど、また、太陽光、小水力、バイオマス、風力、地熱といった多様なエネルギーを組み合わせることで、変動がならされて安定する。価格も安価になっていく。

■山本貴史氏

新たなエネルギー技術や蓄電池などの開発を積極的に進めるべき。太陽光発電は将来的に廃棄などの点で問題があると思う。山などを破壊する行為はさまざまな災害に結びつく可能性もある。

■山崎真之輔氏

資源の限られた日本にとって、エネルギー自給率の向上など、エネルギーを安全・安定・安価に確保することが何よりも重要。省エネ技術の開発と再生可能エネルギーを中心とした分散型エネルギー社会の構築を進め、バイオ燃料を積極的に活用することで、カーボンニュートラルの国際目標を達成し、持続可能な社会環境をつくる。

■若林洋平氏

再生可能エネルギー導入に取り組むべきであるが、山肌へのメガソーラーなど、危険を伴うことや、景観を損なうようなことをしてまで進めるべきではないと考える。地域活性化にも貢献する再生可能エネルギー等由来の水素、超高効率の次世代パワー半導体等の社会実装を推進する。

■平山佐知子氏

エネルギー資源に乏しいわが国にとって、エネルギー問題は安全保障に直結する。森林伐採を伴うメガソーラー建設に歯止めをかけつつ、自家消費型・地産地消型の地域マイクログリッド(平時は再エネを効率よく使用し、非常時には送配電ネットワークから独立し、エリア内でエネルギーの自給自足を行う仕組み)構築を支援する。

■堀川圭輔氏

エネルギー問題こそが戦争の大きな原因。

■船川淳志氏

既得権益者の情報開示▽最新技術とその応用で実現できることを地域社会に教育する(特に再生可能エネルギーは地域の気候特性を考慮する必要があるため)▽出馬会見で示した「三つの県の連合体」で地域特性、気候特性を考慮し、供給サイドと戦略立案を行う▽オンブズマンや監査を徹底しながら地域単位で実施する。

熊森から

他の立候補者のエネルギー観は、再エネ問題連絡会のHPでご覧になってください。

関西電力の蔵王風力発電計画に、地元も、宮城・山形両県知事も一斉に反対を明言

- 2022-07-07 (木)

- くまもりNEWS

宮城県と山形県にまたがる奥羽山脈の観光名所、蔵王連峰の尾根筋に、突然降ってわいたように関西電力(大阪市)による風力発電23基計画が発表されました。

さっそく地元から、日本熊森協会(全国再エネ問題連絡会の事務局)に、どうしたら止められるかという相談の電話が入りました。

以下、宮城県の河北新報6月26日記事です。

朝日新聞7月5日記事によると、宮城県村井嘉浩知事は、定例記者会見で「反対だと明確に申し上げる。」と述べられたそうです。

宮城県村井知事

村井知事はこれまでも、環境への悪影響などに懸念を示されてきましたが、反対を明確に公言されたのはこれが初めてです。

尚、環境影響評価法に基づく宮城県の意見は、専門家の意見を踏まえた上で8月上旬までに関電側に伝えるとのことです。

村井知事は会見で

「築き上げてきた宮城の山、森をつぶせば、つくり直すには数十年、下手すれば100年かかる」

と指摘。事業を止める権限が国にしかないとの見解を示したうえで、

「我々にも(事業を)止めさせる、ある程度の力を与えていただきたい」と注文されました。

一方で「再生可能エネルギーに全部反対しているわけではない。平野部、海などの活用は促進したい」とも語られたということです。

以下は、河北新報7月5日記事です。

熊森から

村井知事さん、よくぞ言ってくださいました。今、宮城県では他にも大きな風力発電計画が13も上がっています。(うち、11は奥羽山脈、後は丸森と石巻)

「築き上げてきた宮城の山、森をつぶせば、つくり直すには数十年、下手すれば100年かかる」は、13計画全てにあてはまるものです。

他の風力発電にも反対の声を上げてください。

森林伐採だけなら数百年で森が戻るかもしれませんが、切土盛り土して表土を削ってしまうと、もはや森に戻らない恐れがあります。落葉広葉樹林隊の表土は1年に1ミリしかできません。例えば30センチの表土ができるには、300年かかっているということです。

なお、いろいろ調べてみると、海の中に風車を造れば、海の生態系が壊滅的な被害を受けるそうです。海の中もダメだとわかってきました。自然界に不自然な工業製品を配置すれば、自然環境はどこでも壊れてしまうということですね。

防護網に引っかかったニホンカモシカの子どもを近くの住民が救出

- 2022-07-05 (火)

- くまもりNEWS

心配そうに子の側に寄り添う母カモシカ(写真提供=中井誠さん)

以下、7月4日足利経済新聞記事をまとめました。

28日18時50分ごろ、中井さんという方が、足利市大岩町の大岩山西公園からの夕日を撮影しようと車を停めた公園駐車場付近で、防護網にかかったニホンカモシカの子どもを見つけ、母カモシカがいないネットの逆側に回り、安全を確保した上で金網をこじ開け、子どもを逃されました。

子は衰弱している様子で、母カモシカが傍で心配そうにしていたということです。

母カモシカは助けている間、中井さんをにらみ付けていたが、子どもが助かったことが分かるとすぐに一緒に逃げていったそうです。

中井さんは「子鹿は生まれたばかりの様子だった。出会えるのはめったにないこと。足利の山林火災から1年少しがたち、動物が姿を見せてくれるようになったのはうれしい。衰弱した子鹿には元気に育ってほしい」と言われたそうです。

足利市文化課の佐藤弘さんは「ニホンカモシカは、年に1度くらい事故や死体発見の連絡が入る。誤って網にかかっていたら逃してほしい。国の天然記念物で、大事にしていかなければならないので、助かってよかった」と話されているそうです。

熊森から

中井さん、ありがとうございました。

カモシカの親子もきっと深く感謝していることでしょう。

私たちの祖先は、来世は何に生まれるかわからないので、何に生まれてもいいように全ての生き物を大切にしてきました。

すばらしい文化だと思います。

この文化があったからこそ、自然がそれなりに守られ、私たち人間もこの国土で繁栄できているのです。

水路に落ちた「うり坊」を助るのは法違反ではありません

- 2022-07-05 (火)

- くまもりNEWS

鳥獣保護管理法は、許可なく野生動物を捕獲することを禁止しています。

しかし、水路に落ちた「うり坊」を助けて山に逃がすことは、捕獲ではありません。

そんなことを法律で禁止している国などないと思います。

テレビ局のインタビューで、「 鳥獣保護法で禁止されている」と答えた福岡県庁行政担当者の誤解です。

熊森は、環境省に電話して確認しました。

・

現地を見に行っていないと言われた福岡県庁行政担当者には、鳥獣保護管理法を誤解されている旨を丁重にお伝えし、再びこのようなことが起きないように、どこから落ちたのか現地を確認して金網補修などの対策を取っていただくようお願いしました。

土木課が担当している場所だということでしたので、県庁内部で話し合ってもらって、どちらかの課が動いてくださるようにお願いしておきました。動いてくださる感じでした。

・

西日本テレビにも、福岡県庁行政担当者の誤解である旨をお伝えしました。

・

ただし、大きいイノシシが水路に落ちている場合は、素人では危険ですから、住民の皆さんは必ず行政にお願いしてください。

行政は道具を持っておられるので、安全に山に逃がしてくれます。

・

行政の皆さんは、このような危険な箇所が行政内にないかチェックしていただき、野生動物や時には人間の子供も落ちるかもしれませんので、金網や柵で囲っていただきますように、お願いします。

参考:

テレビ西日本 6月23日の報道によりますと、福岡市西区の住宅街で水路に落ちているイノシシの子供「うり坊」8匹が、 数日前から水路に落ちたままになっていたそうです。

水路の壁は2メートル以上ある上、コケもへばりついていることから「うり坊」は、自力で上ることはできません。雨予報もあり、近くに住む人 たちが 「うり坊」を心配して、斜面となる物を水路に降ろし、山に逃がしてあげたそうです。

・

熊森から

逃がしてくださったみなさん、どうもありがとうございました。

鳥獣保護管理法違反などではありませんので、ご安心ください。

7月3日13時、関西学院大学上ヶ原キャンパスG号館201教室でお待ちしています 日本奥山学会

- 2022-06-30 (木)

- くまもりNEWS

市民と研究者で作る日本奥山学会の第11回研究発表会の日が近づいてまいりました。

過去2年間、日本奥山学会はオンラインによる研究発表でしたが、今年は以前同様、会場発表とさせていただきます。

オンラインは用意しておりません。

記念講演をしてくださるのは、北海道大学の立澤史郎先生です。

先生は、現在、日本の生態学者たちの主流となっている、シカは人間が殺してやらないとどこまでもどんどん増えて大変なことになっていくという説に対して、利権に一切無縁の澄んだ目で、自然界を30数年間じっと見つめてこられました。

「シカは本当に増えすぎるのか」、他では聞けないとても貴重な研究発表です。

一般市民にもわかるように、お話しくださいます。

まだ、ご参加を受け付けていますので、みなさま今からでもぜひ誘い合ってご予定ください。

6月28日、熊森本部スタッフたちは、会場である関西学院大学上ヶ原キャンパスG号館201号教室の下見に行ってまいりました。

阪急宝塚線甲東園駅駅前から関学大前までバスで5分ほどです。坂があるのでこの炎天下、歩くのはちょっとしんどいです。歩くと、20分ぐらいかかるそうです。

7月3日は、同大学で英語検定が予定されているので、受験者がものすごい数押し寄せるもようです。

日本奥山学会参加者の皆さんがバスに乗れるだろうか心配しましたが、大学側の説明では、当日、駅からバスが続々とピストン運転で出るので、大丈夫、バスをご利用ください、待ち時間なく、すぐ乗れますとのことです。

良かった。

大学の正門です。

正門

学内に駐車場はありますが、一般は利用できません。

すぐ外に民間の駐車場がありますが、なぜか値段が高いです。

正門を入ると、芝生広場の 奥に時計台が見えます。

その後ろには、おなじみ甲山が見えます。

時計台をめざして歩き、突き当りを左に曲がってください。

途中、車がどんどん走っている道路が出てきますが、そこを渡ると、すぐ左手がG号館の入り口です。

又は、正門に入らずに、正門から左に進みローソンの前を通って車の多い道路まで出て、道路に沿って北西に進みG号館まで行きます。

初めての方には少しややこしいので、当日はプラカードを持って立っているスタッフの案内を受けてください。

G号館の入り口

入り口近くの階段を2階に上がると定員200人の大きな教室がいくつか並んでいます。

201号室をのぞいてみると授業中でした。

201号室

とにかく大きな大学です。

当日、正門から会場まで迷わずに来ていただけるように、スタッフ何人かがプラカードを持って立つ予定です。

G号館の掲示板に、ポスターを張らせていただきました。

まだコロナが少し心配ですから、飲み物はご持参ください。

参加者同士、離れてお座りください。

記念講演後、3つの研究発表があります。

・「モリアオガエルの池の土石流からの保護について」

大阪市立大学名誉教授 高田直俊氏

・「希少無尾類ナガレヒキガエルの出現要因要因及び生息状況の検証」

富山大学学生 岩岡優真氏(2021年度日本奥山学会助成研究)

・「再エネ開発により失われうる東北の奥山」

日本熊森協会研究員 羽田真尋氏

では、参加者のみなさま、お待ちしています。(完)

7割の住民が建設反対のメガソーラーに国も県も事業許可の不可解、住民は現場で抗議

- 2022-06-28 (火)

- くまもりNEWS

住民アンケートによると、宮城県丸森町耕野地区の住民の7割が山林の皆伐によるメガソーラー建設に反対を表明しています。

それでも、再エネ業者に経産省はFIT認定を下ろし、宮城県は林地開発許可を出しています。

今、日本各地でこのようなおかしなことが進められています。

国や県は、豊かな自然や生き物、国民や県民を守るためにあるはずです。

しかし、日本では、投資家の利益を守ることが最優先されています。

7月1日発売の正論に、再エネ問題連絡会共同代表の山口雅之氏が、「人命よりも太陽光が大事か」という文を寄せておられます。

「 仙南プロジェクト 太陽光発電施設整備事業」

開発事業者:合同会社地方創生太陽光発電所2号

全戸井戸水生活の耕野地区で55ヘクタールもの山林を皆伐すると、山は保水力を失い、必ず井戸水に影響が出ます。

切土・盛り土で、必ず大雨時に大災害が起きます。

森の動物たちは行き場をなくして、田畑に出てきます。

住民にとっては死活問題ですから、山林を皆伐しないでくれと言っているのです。

至極全うで、当然の権利です。

しかし、法律が追いついておらず、法的規制がないのをいいことに、合同会社地方創生太陽光発電所2号は6月27日(月)から工事を着工するとのメールを、24日(金)に住民に入れてきました。

問題点がいくつもある開発計画です。住民の相談に乗って来た全国再エネ問題連絡会は、ただちに宮城県と業者に対し、6月27日の工事の中止を急遽要請するとともに、宮城県に公開質問状を提出しました。

今、与党の心ある何人もの国会議員たちが、国土と国民を守るため、山林における再エネ開発に強力な法規制をかけようと急いでくださっています。

法規制がない今、耕野地区の住民には現地で抗議するしかありません。

抗議する丸森住民の方々

自分の国は自分たちで守る!この気概で、

突然でしたが、急遽、30人が現場に駆けつけました。

しかし、2時間待っても、工事車はやってきませんでした。

後でわかったことですが、宮城県が業者に連絡して、この日の工事開始を止めたのです。

理由は、6月10日に県と町は、業者と自然環境保全協定を結んだばかりなのに、業者は工事開始を県にも町にも伝えていなかったのです。

以下は、6月27日の宮城県村井 嘉浩知事の定例記者会見での答弁です。

「自然環境保全協定では、地元の同意を得るように努めることとしているので、誠意をもって説明をおこなって信頼回復に努めていただきたい。住民の方の中にいろんな方がおられると思うので、全ての住民が同意しなければならないというものでは決してない。」

???

住民のひとりは報道関係者に対して、「住民が意見を言う場もないし、言ってもどうしようもない状態」と答えておられました。

熊森から

こういう時、部外者だから見えてくるものがあります。

住民は森を伐らないでくれと言っているのです。

業者は森を伐ると言っているのです。

何万回、丁寧に誠意をもって説明してもらったところで、双方が合意することなど初めからあり得ない話なのです。

住民を取るか投資家を取るかどちらかしかないのです。

部外者だから、できることがあります。

再度、声の届け先を掲げます。

みなさん6月27日の工事はいったん止まりましたので、ゆっくりでいいです。

どうかよろしくお願いします。

ひどすぎるメガソーラー開発話に、私たちができること

- 2022-06-26 (日)

- くまもりNEWS

宮城県丸森町耕野地区では、「 仙南プロジェクト 太陽光発電施設整備事業」という森林を皆伐する大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設が計画されています。

開発事業者は、最近はやりの合同会社で、合同会社地方創生太陽光発電所2号という会社です。ネットで調べてみても、株式会社ではなく合同会社ですから、

地元の人たちが指摘すると、事業者は丸森プロジェクトのFIT認定を保存したまま、仙南プロジェクト55ヘクタールだけの事業とすると事業を絞ってきました。

・

この地域は、今も井戸水で暮らしています。

森林を皆伐されてしまうと、井戸水が濁ったり涸れたりする恐れがあります。住民のこの不安に対して、業者からは何の補償話もありません。

地元の住民団体である「耕野の自然と未来を考える会」によると、この地域は2019年台風19号で川が大氾濫、自衛隊のお世話になる壊滅的な被害を受け、今も復興中なのだそうです。当時と同じような雨量(600m/日)が降った場合、業者の計画では防災調整池からの排水は最大で毎秒13トンとなり、この大量の水が小さな沢に放流される予定です。明らかに再び大災害を誘発します。

住民たちが建設反対の声を上げたところ、反対の声を抑え込もうと、業者は贈賄事件を起こしました。にもかかわらず、経産省は法違反を犯した業者のFIT認定をいまだに取り消さず、宮城県は去年の7月1日、この業者に林地開発許可まで下ろしてしまったのです。

さらに、井戸や大雨時の災害に対する住民の不安は何ら解決されていないのに、宮城県と丸森町は6月10日、事業者側が建設に懸念を示す地区住民に対し、住民の同意を得ながら工事を進めるなどということば盛り込んだ自然環境保全協定を合同会社と結んでしまいました。(山を皆伐するのですから、自然環境など保全される可能性はゼロです)

この業者は6月24、住民が同意してもいないのに、いきなり、6月27日から工事を始めるという文書を住民に送ってきました。

本末転倒の再生可能エネルギー問題を参議院選挙の争点に

- 2022-06-26 (日)

- くまもりNEWS

以下は、6月16日奈良新聞記事 クリックで拡大します。

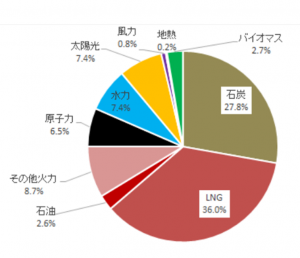

以下は、ISEP作成の日本の電源構成(2019年) です。

熊森から

現在の私たちの清潔で豊かな生活は、電気エネルギーによって大きく支えられています。

しかし、近年、天然ガス、石炭、石油は二酸化炭素を出して地球温暖化をまねくから使わないようにしようという流れになってきました。

では、何で電気を作るのか。

熊森もかなり勉強していますが、ものすごく難しい問題です。答えが出ません。

原子力も、太陽光も、風力も、現在、廃棄物の処理法がありませんから、次世代に大量のゴミという負の遺産を残すことになります。

ただ、言えるのは、現在の森林伐採型・自然破壊型のメガソーラーや風力発電は絶対にダメだということです。

二酸化炭素の吸収源を破壊しているのですから、よけい空気中の二酸化炭素を増やすことになります。

これを、本末転倒というのです。

何をやっているのか、ばかばかしい限りです。

しかも、被害者が累々と出ます。

とりあえず、メガソーラーや風力発電は、森、草地、池、海などの自然界では行わない、設置場所をそれ以外に限定すべきです。

第1次被害者は、自然界の生き物たちです。自然を破壊されてしまえば、生き物たちは死ぬしかありません。

そのことを何とも思わない人は、人間至上主義という誤った考えにおかされてしまっている人です。

学校で習った「全生物と共存しなければ人間は生き残れない」という自然界の仕組みを忘れてしまった人です。

第2次被害者は、地元の皆さんです。森林伐採や自然破壊によって、必ず災害や健康被害が生じるからです。

地元の方々は安全な場所で安心して生活したいですから、全国各地で森林伐採型・自然破壊型の再生可能エネルギー工事を止めようと必死で闘っておられます。

しかし、地元は過疎化高齢化しているので声を上げづらいし、声を上げても少人数ですから、多くが無視されてしまいます。

第3次被害者は、将来、水道の水が出なくなって悲鳴を上げることになる絶対多数の都市市民です。

水源の森が失われるます。水道が出なくなってから声を上げても手遅れです。

たった20年間だけの発電のために水源の森を伐採し、20年後は業者が原状復帰させるとなっていますが、原状復帰など100%不可能です。

経産省の皆さんは、本気で原状復帰が出来ると思っておられるのでしょうか。ならば、あまりにも自然界に無知すぎます。

植林したところで、水源の森が再生されるにはうまくいって数百年かかりますし、いったん破壊した森は何千年たっても二度と戻らないことも多いのです。(かつて、森林伐採により滅びた文明の跡地を見ればわかる)

第一、FIT法に守られて確実にもうかる20年が経過すれば、業者は発電をやめて一斉に撤退するのですから、その後の我が国の電気は一気に激減して、社会は大混乱に陥ります。小学生でもわかることです。

熊森が今言えることは、森林伐採型や自然破壊型の再エネを一気に推進しようとする国策には、とりあえず乗らないようにしようということです。

熊森はたとえ国策であっても、間違っていることは間違っているとこれまでもはっきり言ってきました。

かえって二酸化炭素を増やすだけではなく、もっと悪いこと、災害の多発、健康被害、生物の多様性や水源の喪失が起こってしまいます。

参議院選挙には、とりあえずこのことだけでもわかる人を選びたいと思い、立候補者にアンケートを送っています。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ