ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

奈良のシカを市民が守ってきたことを知り感動

NHKテレビ5月26日放送、歴史秘話ヒストリア

「奈良・人と鹿 1300年 涙の共生物語」を見ました。

柵のない動物園?約1200頭、これだけのシカが街中で人と共に暮らしているところは、世界広しといえども、奈良だけなのだそうです。

世界でもここだけ。まさに貴重です。

(以下、歴史秘話ヒストリアから)

奈良の人々はなぜシカを大切にしてきたのか

1300年前、平城京遷都の際、都の守護神として迎え入れた神様が、茨城の鹿島神社から白鹿に乗って奈良にやってこられたという伝説があるそうです。

貴族たちが、この神様を乗せてきた白鹿を神鹿(しんろく)として大切にしたため、そのうち、奈良の庶民も鹿を神の使いとして大切にするようになったそうです。

鹿と人が共存するための知恵

鹿と共存することによって、困ったことが次々と発生してきますが、番組によると、そのたびに奈良奉行が難問を解決していきます。

町を柵で取り囲む、秋の発情期には雄ジカの角を切って人身事故が起きないようにする等々・・・本でも調べましたが、その他、次々とアイディアを出していったようです。

(熊森から)感動その1 鹿を殺さないで問題を解決していく奈良奉行に大拍手です。

明治政府の県令が奈良の鹿を銃などで大量殺処分し、一時絶滅の危機に

県令の言い分:神鹿を敬うなど時代遅れの迷信で、近代化の妨げになる。鹿を殺してかわりに牛や羊を放牧して牧場にすべき。

(熊森から)県令は、鹿を殺して食べる文化を広めようとします(ジビエ料理)。

政府によって、奈良の神鹿伝統はなくなり、シカは害獣とされ、人々は有害捕獲に走るようになります。700頭のシカが、38頭にまで激減しました。

今の時代とあまりにもそっくりなのに驚きました。近代化とは人間中心・経済第一の西洋文明をまねることです。

◎鹿を守ろうと市民が立ち上がる

(明治24年7月18日)

「春日神鹿保護会」結成、リーダーは、こまものやの店主丸尾萬次郎さん

丸尾萬万次郎氏の訴え:「ご神鹿は、先祖が代々守り続けた奈良の宝やないですか」

(大正14年10月24日)

「神鹿問題露天大会」会場 興福寺 集まった奈良市民3000人

リーダー丸尾平次郎さん(萬次郎の息子)

丸尾平次郎氏の訴え:

奈良の鹿は誰のものでしょうか。みなさんの宝です。奈良に暮らすものはみんな先祖代々、鹿に守られて暮らしてきました。鹿に心癒されたり、角切りに夢中になったり、かけがえのない思い出がみなさんにはあるはずです。今こそ、私たちの手で鹿を守らねばなりません。力を貸してください。お願いします。

(熊森から)感動その2 魂を揺さぶられる名演説だと思います。これぞ、われら祖先の日本文化です。全生物と共存する持続可能な文明です。

この後、市民、行政、春日大社で、奈良の鹿を守ることになったのだそうです。

TV後談

戦争中の食料になったのか、第2次世界大戦後、鹿数は79頭にまで激減していました。

1957年、奈良(市)の鹿は国の天然記念物となりました。

鹿数が回復するにつれて、農作物被害も問題になり始めます。

1979年1981年と、被害農家が訴訟を提起。

その結果、奈良市をABCDの4地区に分け、農地のあるCD地区では、鹿の有害駆除が認められました。

感動その3 しかし、現在に至るまで、有害捕殺申請がゼロのため、旧奈良市内では1頭のシカも殺されていません。

(熊森の感想)

奈良の鹿にこんな歴史があったなんて、感動です。奈良の人たちを心から尊敬します。

他生物の尊厳こそが、自然保護の基本なのです。

5月23日 本部、人身事故報道を受け、お見舞いと事故調査に現地へ急行(兵庫県香美町)

朝日新聞デジタルニュース5月22日23時

「クマと倉庫で鉢合わせ 64才女性 足かまれる」

熊森本部職員は、翌朝ただちに西宮市を出発し、負傷された方へのお見舞いと事故調査のために現地に駆け付けました。

現地は、兵庫県北部のクマ生息地の山あいにある集落で、高速を使って片道3時間の距離です。

本当は、もっと会を大きくして、全国でこのような体制を組みたいと願っています。

なぜなら、わが国では負傷された方へのお見舞いは皆無、クマ保険なるものも存在しません。

たとえお見舞いの言葉を掛けるだけでも、させていただけたらと願っています。

事故が起きた、スギの人工林と田畑の境にある農機具小屋

負傷された方に現場を案内していただき、事故当時の様子をお聞きすることが出来ました。

『5月22日の午後2時ごろ、農機具小屋にホースを取りに入ったところ、暗い小屋の奥からの視線を感じて見上げると、クマがこっちを見ていた。

クマとの距離は3mくらいしかなかったと思う。その瞬間、クマが飛び出してきて、私を突き飛ばした。

1m~2mくらい飛ばされた後、クマは私に飛び乗ってきた。

クマの大きな顔が目の前にあった。クマは、私の太ももにかみついた。

その時、クマが小屋から飛び出した衝撃で、足踏み脱穀機が飛び出し、斜面をものすごい音を立ててゴロゴロと転がってきた。

この音にびっくりしたのか、クマはとんで逃げていった。』

軽傷でしたが、本当に怖かったと思います。心からお見舞い申し上げます。

この後、この場所及び周辺にクマを誘引するものがないか探し回りましたが、全く見当たりませんでした。

糞も探し回りましたが見つけられませんでした。クマはこの小屋で、単に休憩していただけなのかもしれません。

この地区で人身事故が再発しないように、お会いできた方々に、クマがいるかもしれない場所に行くときは必ず音のするものを携帯するか大声を出していただくこと、生ごみなどの誘引物を外に置かないようになどお伝えして歩きました。警察官もパトカーで巡回し、住民に注意を呼びかけてくださっているようでした。

事故現場の周囲

この後、現地には、兵庫県行政によって、クマ捕獲罠が設置されました。もしかかれば、100%の殺処分が待っています。

人間を負傷させたクマだから生かしておけないということなのでしょうが、同じ状況が起きたら、他のクマも同じことをする可能性があります。

宮澤正義先生によると、クマはその臆病さゆえに、人間を察知すると自分からさっと逃げる。

しかし、12メートル以内の距離で出会ってしまうと、人間から逃れられないと判断し、人間を前足ではたいたり人間に噛みついたりして攻撃し、人間がひるんだすきに逃げようとする習性を持っているということです。クマに人を襲う習性はありません。

共存するには棲み分けが必要です。

20年前、この地域で熊森の森山会長は当時の町長さんといろいろ話し合いました。

町長さんが、「クマもサルも、うちの町民だ。いて困ったことなど1回もない。ただ奥の国有林がスギの人工林にされてから、動物たちが山から出て来るようになった。これは困る。もう一度、あの山を自然林に戻して、動物たちが山に帰れるようにしてもらえたらありがたいな」と言われたそうです。(注:人工林は今も当時のままです。)

当時、NHKテレビが取材に来て、「クマって怖いでしょう」と、町長さんに何度か声をかけておられたそうです。しかし、町長さんは、何回聞かれても、「クマなんか何にも怖くない。やさしい生き物じゃ。ずっと共存してきた」とばかり言われるので、取材していた人は、「怖いと言ってくれないと、番組にならないよ」と言って、取材をやめてしまわれたということです。

そんな町での人身事故。胸が痛みます。

クマ生息地に住む狩猟歴40年の兵庫県の猟友会副会長さんによると、元々、兵庫県の猟師でクマを獲りたい猟師など一人もおらんということです。

なのに、兵庫県は、山の中にいるクマを狩猟をするように、狩猟者に呼びかけています。こんなことは、絶対にやめてほしいです。

クマはいっそう人間を恐れるようになり、人身事故が多発するようになると熊森は思います。みなさんはどう思われますか。

実際には使えない太陽光発電?サルシカイノシシが住む四日市の里山116haにメガソーラー計画

四日市の里山とメガソーラー計画に関するシンポジウム(2016年12月三重県四日石市で開催)の報告書である「四日市学講座12」を読ませていただきました。

この本には、現在の日本国民が知っておくべき、実に貴重な情報が掲載されています。発行してくださった四日市大学のみなさまに感謝するとともに、ぜひ、多くの方に読んでいただきたいと思います。

<内容紹介>

今、太陽光発電・風力発電の建設によって、各地で新たな森林破壊、自然破壊が広がっています。

ソーラーパネルが設置される場所は、なぜか耕作放棄地、森林、ため池など、自然が残された場所がほとんどです。そのような場所は、サルシカイノシシなどの大型野生動物から小さな生き物に至るまで、現在どこもびっしりと動植物で埋め尽くされています。

ソーラーパネルが設置されることによって、そこで生きてきた全ての生き物たちの生存が絶たれてしまうことになります。

わたしたち人間に、

・このような生き物たちの絶滅の悲鳴が聞こえないのなら、

・そして、このような生き物たちの絶滅が、やがて自分たち人間を滅ぼすことにつながることが読めないのなら、

・また、知ったとしても、自分に関係ないとして見て見ぬふりをする人間たちばかりしかいないのなら、

戦後の家庭教育・学校教育に、大欠陥があったのではないかと思えてきました。

四日市市の場合、森林面積はすでに市の13.9%しか残っていません。ほとんどが民有地で里山です。今回、再生可能エネルギー事業を手掛けるジーヴァエナジー(東京都港区)の出資・設立した合同会社・四日市足見川メガソーラーと合同会社・四日市ソーラー (㈱)レノバ(東京)が予定されているメガソーラー建設によって、なんと、市の森林面積の4%がさらに失われてしまうのです。そこはサルシカイノシシたちの生息地であり、貴重な湿地生態系も残されています。

日本野鳥の会三重県支部は、知事や市長に、再生エネルギーの名のもと自然を破壊してはならない。ソーラー事業を中止するよう申し入れをされたそうです。

熊森としては大拍手です。しかし、事業は止まりそうにないそうです。

自然エネルギーは、太陽光発電も風力発電も、すでに自然が破壊されてしまった住宅街やビル街にこそ発電装置を設置すべきではないでしょうか。

ここまで思って、最後に、歯科医武田恵世氏の発表を読み、愕然としてしまいました。

太陽光発電や風力発電が増えると、発電装置を維持するために化石燃料をこれまで以上に燃やさなければならなくなる上、これらの発電から得られる電気は不安定でコントロール不能であり、実際には使えないのだそうです。電力会社は、これらの自然エネルギーによる電気を買い取ることになっていますが、実際は、解列して、これらの電気が流れ込まないようにしていることも多いようです。

なぜそのような意味のないどころかマイナスの再生可能エネルギー事業が国中に広まっていくのか、電気を得るのが目的ではなく、投入される私たちの税金を狙って企業や富裕層が投機で儲けるためだけ(高利回り11.4%)のようです。

また、まぶしすぎる反射光、洗剤を使ってのパネル洗浄の必要、電磁波、発火、すぐに壊れる計器類など、様々な問題があって、住宅街やビル街にソーラーパネルを設置することは不適のようです。

自分で確認したわけではありませんが、このようなことが本当なのか、もっともっとマスコミは情報を流してほしいです。

太陽光発電、風力発電による自然破壊の問題は、これからますます全国に広がっていくことでしょう。熊森もしっかりと声を上げていかねばならなくなってくると思います。

追伸:武田氏によると、自然エネルギーの中で、地熱と小水力発電はどうにか使えるそうです。

冬ごもりから覚めた「とよ」の近況

- 2017-04-06 (木)

- _クマ保全 | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

4月6日の「とよ」です。

昨年秋にため込んだ脂肪が、まだ幾分残っている感じ

お世話隊のみなさんから、思わず「かっわいー」の声があがります。

本当にかわいいです。みなさん会いに来てやってください。

去年京都府では、70頭のクマが有害であるとして捕殺されました。

「とよ」を獣舎に入れて飼うのはかわいそうなのですが、野生でいたら里の柿やドングリを食べに来て、罠に掛けられ、殺されていた確率が高いです。生息地の広葉樹林の復元が進まない限り、クマと人の軋轢問題は解決せず、殺されるのはいつでも罠や銃の前に絶対弱者であるクマです。

3月23日、冬籠りから覚めた「とよ」は、最初、運動場をゆっくり歩いていました。

2か月も歩いていなかったから、無理もないですね。

しかしこの日の「とよ」は、もうすっかり元にもどって、運動場を元気に走りまわっていました。

寝室をのぞいてみてびっくりしました。

この間まで、藁には大きな穴があけてあり、そこに潜って冬ごもりをしていましたが、もう穴は不要となったのでしょうか。

穴が埋めてありました。

「とよ」が、藁の穴を埋めた。

去年、餌として与えた麦が残っていたらしく、運動場が麦畑のようになってきました。

とよの麦踏み効果はあったのでしょうか。

お世話が終わって、みんなであたたかいコーヒーを入れて飲んでいたら、「とよ」がそばに寄ってきました。

鼻を上に向けて一生懸命においをかいでいます。

りんごを与えたら、これじゃないという感じで無視。

どうも昨年から、「とよ」は、コーヒーの香りに魅せられているようです。

クマさんがうっとりと匂いを嗅いでいる横で、コーヒーを飲む。

これぞまさに、クマカフェですね。

お世話隊は今年も毎週木曜日、しっかりお世話をします。

いっしょに「とよ」のお世話をして下さる方は、本部までお電話ください。

3月7日本部【いきものの森活動】皮むき間伐イベントのための選木作業

戦後我が国は、人工林を造り過ぎて放置、内部が大荒廃しています。

そのため、山で生きられなくなった野生動物たちがどんどん集落に出て来るなどの大変な弊害が地元に出ています。この拡大造林政策の後始末に、国や地方自治体が、乗り出していただきたいのですが、お願いしてもお願いしてもなかなか動いていただけません。

とりあえず、わずかであっても、気づいた市民の力でなんとかしよう。

熊森本部の森再生活動で特に力を入れているのが、小学生でもできる人工林の皮むき間伐です。

昨年は計4回の皮むき間伐イベントを実施しました。

今年は去年以上にたくさんの方に参加していただいて、人工林の皮むき間伐による自然の森の再生活動をどんどん拡げていきたいです。

3月7日のいきもり活動はその皮むき間伐イベントのための選木作業を実施しました。今回の参加者の中には皮むき間伐をしたことがない人もいたので、まずは試しにみんなで皮を剥いてみました。

実は皮むき間伐は樹木が水分を吸い上げている4月~8月くらいが最も適しています。この日はまだ樹木がほとんど水分を吸い上げていないので皮がなかなか剥けません。

今回は試しに皮むき間伐を体験してもらい、次は実際のイベントで皮の剥け具合の違いを体感してもらいます。

この日は林業経験のある方がいたので、2,3本樹木を伐採していただきました。

カナダで林業をやっていたそうですが、頼もしい限りです。

皮むき間伐に行くといつもお昼ごはんを作ってくださるお宅があります。熊森のイベント共催団体のNPO法人里野山家の佐藤さんです。この日は炊き出しをお手伝いさせていただきました。

ごはんを食べたら、今日のメイン作業の選木です。と、その前に、現場へ行く途中にトゲトゲのイバラがたくさんあって道を遮っていたのでイバラを除去。自分の身を守るための進化だと思いますが、このイバラはとてもやっかいでした。

現場の人工林はスギが少し混じったヒノキ林です。中は暗くて下草はほとんど生えていませんでしたがイノシシやシカの糞はいくつか見られました。通り道になっているのでしょうか。

まずは樹高を測って、このエリアの人工林の樹高の平均の値を出します。レーザー距離計という機械を使って樹高を測ります。

樹高に対する胸高直径を形状比と言いますが、これ以上の太さがあれば風雪害に耐えられる太さを計算し、その樹木を残します。それより細い木は皮むき間伐の対象となります。

ピンクテープを巻き終わって辺りを見回すと、ピンクテープが集中している場所と何も巻いていない樹木が多い場所があります。このままでは樹木が込み合うところとそうではないところができてしまうので、半径4mの円の中に何本くらいの樹木を残せば広葉樹林に遷移しやすいかの目安を考えて、その本数になるように調節します。山林所有者さんの意向も踏まえた上で適度な強度間伐をめざします。

最後はまた佐藤さんのお宅でお茶をしました。こういう時じゃないと地元の方とお話できる機会はないので、貴重な時間です。

この日は雪が舞うときもあって寒い一日でしたが、普段なかなかできない体験だったからか、みなさんとても楽しそうでした。

今回のいきもり活動参加者の感想

●久しぶりに山に入って、自然に触れる喜びと、まだまだ間伐が必要だなと、あらためて思う1日でした。自分個人的には、まだまだフィールド作業に入れてないんで、少しでも増やし、森再生に貢献したいと思います。皮むき間伐が、自然に優しい方法と聞けましたし、もっとやりたいと思います。それにしても、人間の根源的な喜びや働きって、自然への交流と回帰なんじゃないかなと感じます。今日はありがとうございました。T.Nさん(大阪)

●初めて皮むき間伐をやりましたが、コツがなかなか掴めず四苦八苦しながら作業してました。6月はもっと簡単に皮むき出来るようなので、次回は子供達と参加しようと思います。かまどで作ったお昼のカレーはとても美味しく、今後は佐藤さんと一緒に里山体験もしていきたいです。K.Iさん(兵庫県)

次回のいきもり活動は3月12日(日)です。

【内容】

くまもり広葉樹苗木畑のシカよけネットの補修(兵庫県宍粟市千種町鷹巣)

【集合時刻・場所】

午前8:00 阪急電車夙川駅南口ロータリー(兵庫県西宮市)

【参加費】無料

(兵庫県ボランティア保険に未加入の方は年間500円で加入できます。)

【お申し込み先】

TEL:0798-22-4190

Mail:contact@kumamori.org

※3月12日はまだ参加者が少ないので、我こそはという方は是非ご参加ください。よろしくお願いします。

2月24日 東京地裁「第3回リニア公判」傍聴報告 裁判に頼らず、もっと反対運動を大きく!

くまもり本部から、今回も傍聴に行ってきました。

98席の傍聴席に、152名が並び、抽選が行われました。

●古田孝夫裁判長が被告側に鋭い質問

古田裁判長は、「事業認可の前に建設指示を出しているが、それぞれの段階での判断がもし違法であれば、最終的に工事実施計画の認可も取消しになるというのでいいですか?」と被告である国に鋭い質問を投げかけました。

国の代理人は、「次回期日までには明らかにしたい」と答えました。

●岐阜県民の意見陳述<リニア工事によるウラン鉱床問題>を聞いて

リニアは国が認可して安部政権が3兆円の公的資金を融資、JR東海という大企業が行う事業だから、きちんと調べてやっているのだろうと思われがちですが、実態は全く違います。

これまでJR東海は、岐阜県側からウラン鉱床に関して、現地調査・ボーリング調査などを求められていたにもかかわらず、文献調査やヒアリングによる調査しか行っていませんでした。

しかし、「リニアを考える県民ネットワーク」が独自で、放射線量測量調査を行い、改めて、調査を要請した結果、JR東海も調査をせざるを得なくなりやっと調査したのです。

その結果、リニアが、ウラン鉱床が生成されやすい地質にトンネルを掘って工事を進めていく事業であることを認めました。住民のみなさんの不安は大変大きなものです。

●裁判中にもリニア工事は進み、自然環境が大破壊されていく問題について

参議院議員会館での報告集会会場で、沿線住民の一人が、「こうやって毎回の公判で、沿線住民の意見陳述をひとりずつ続けている間に、リニア工事が進んでいく。もっと裁判のスピードを上げられないのか」と、心配の声が上がりました。

これに対して、川村晃生原告団団長は、「裁判を進める一方で、この裁判を支える運動の裾野を各地にどんどん広げ、そのことが裁判に跳ね返るようにしていくことが大切」と答えられました。

本当にその通りだと思いました。裁判だけに頼るのではなく、裁判中にも、リニアの問題点を知った私たちが、どれだけ各地域でリニア問題を多くの人に伝えていくことができるか、これがリニアを止められるかどうかの鍵になります。

リニア工事は、人間だけではなく、たくさんの野生動植物の生息場所をも奪う工事です。これほど膨大な自然を失ってまで進める価値がある事業なのかどうか、ひとりでも多くの国民のみなさんに、一度立ち止まって考えていただきたいです。

今後の東京地裁での公判予定日は、以下です。

2017年4/28、6/23、9/8、11/24、2018年1/19

一番肝心の生息地大荒廃への言及0分 、兵庫県森林動物研究センターのクマシンポジウム3時間半

2月25日の兵庫県森林動物研究センターが主催するシンポジウムに参加されたみなさんは、どのような感想を持たれたでしょうか。

・

我が国は、林野庁が戦後行った人工林政策で、山の自然植生を壊滅的に破壊してしまい、現在、広大な荒廃人工林を放置したままです。(国が先頭に立って自然林に戻すべしの声を、みんなであげていきましょう!)

今度は、環境省が行っているまず初めに殺害ありきの野生動物管理政策で、野生動物たちを壊滅的に破滅させてしまおうとしています。

なぜクマが山から出てきたか、その原因を正しく特定することが大切なのです。センターの研究者たちは、クマが増えたから、ハンターが減ったからとして、「山が荒廃して棲めなくなったから」とは、決して言いません。

平成1年からのハンター数は、減ってはいません。

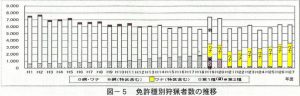

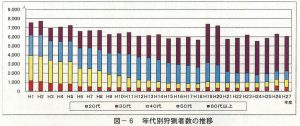

(以下、兵庫県狩猟者の推移)

第1種(銃ハンター)(白色部分)は警察が厳しく取り締まるため減っています。しかし、その分、第2種(罠ハンター)(黄色部分)が増えています。銃を持っていなくても、罠だけでも充分捕殺できます。(殺し方は残酷すぎるので、ここでは割愛します)

高齢化はしています。

シンポジウムのなかで、人工林荒廃問題(奥山のクマ生息地に、大荒廃したスギの放置人工林が延々と残されたままになっており、クマが棲めない)や、自然林荒廃問題(近年ナラ枯れやシカの食害などで急速に劣化が進み、クマが棲めない)などへの言及は、いつものことながらゼロ!でした。

●人工林問題(内部大荒廃)

●自然林問題(内部大荒廃)

これらの根本原因を解決せずに、山から出てきたクマをどうすればいいかばかり論じてみても、クマ問題は解決しません。

シンポジウムでは、発表者が、「科学研究をもっと進めてクマ(=自然)をうまく管理していこう」と言われていました。

自然に生かされているに過ぎない人間が、突然、自然を管理してやるぞなどと言い始めたら、天も、「人間、お前、一体何様なんだよ」と、びっくりしてしまうのではないでしょうか。

人間が野生動物を管理することなど不可能なことに、気づいてほしいです。

2月26日(日)滋賀県支部 楽しかった第13回記念のつどい

この日は春のように暖かい日でした。

午後1時30分 ~4時まで、大津市旧公会堂で滋賀県支部のつどいがありました。

とても楽しいつどいでした。

まず最初に、森山会長が、滋賀県支部の13年を讃える話をされました。次に、先日、林業家である滋賀県在住の方の新聞の投書を読んで感激した。お手紙を出したらすぐにくまもり会員になってくださったという話を紹介して、どんどんなかまを増やしていこうとあいさつされました。

次に、会員であるプロの写真家が撮影した高島市のくまもりトラスト地211haの山の四季折々の美しい写真が映し出されました。

滋賀県支部村上支部長が、滋賀県支部が10年間願ってきたこの山での森林再生活動に、今春から取り組んでいける見込みであるという、うれしい報告をされました。村上支部長のお顔が輝いていました。滋賀県支部スタッフのみなさんもうれしそうでした。

この後、本部環境教育部と滋賀県環境教育担当で、滋賀県で行われている熊森環境教育の一場面が舞台の上で披露されました。参加者一同、生徒になったつもりで、集中して見ておられました。子どもさんやお孫さんの学校にも、ぜひ、熊森環境教育を紹介してください!

環境教育の再現

このあと、メインの記念講演 森林再生センター常務理事 高田研一先生による

「伐期を迎えた拡大造林を、多様な命を育む自然林へ誘導していくための方法とシカ対策」がありました。

高田先生の講演に聞き入る参加者たち 大津市旧公会堂

一つの山でも、岩のある動かない場所の土や、雨が降ったら流れて土の粒がもまれるところや、いろんな場所があり、それぞれの場所に適した植物が育っていく。全ての場所を、スギだけというように1種の植物で埋めてしまおうとした戦後の拡大造林が、どれほど無茶なものだったかという話をされた時、改めて、頭でっかちの人間が取り返しのつかない大変なことをしてしまったんだなと、実感しました。

日本国民として、先輩が壊してしまった山を、粛々と元に戻していく義務がわたしたちにはあります。本当は林野庁がやるべきなのですが、今のところは望めないので、わたしたち市民団体がするしかありません。

どうしたら自然の豊かな山に戻るのか。

場所場所ごとに現地を見て考えていかねばなりません。

シカ問題は、本当に頭の痛い問題です。先生のお話では、キツネが激減しているが、キツネがたくさんいたらシカの赤ちゃんを食べるので、シカ数が少しは調整できるということでした。帰ってからあわてて兵庫県に聞いてみたら、毎年県内のキツネの狩猟数が激減しており、年に5~15頭ぐらいでした。こんなに少ないのなら狩猟している場合ではありません。シカ対策として、オオカミを放せとか犬を放せとかいろいろ言われていますが、キツネの数を元に戻すのが一番現実的ではないかと思いました。その為にはキツネの餌となるネズミとかを増やさねばなりません。そうです。みんなつながっているのです。

先生の山を見る目は、これまで私たちが学んできたいろいろな先生たちとはまた違っており、参加者一同、興味深く聞き入っていました。

講演内容は滋賀県支部のみなさんにまとめていただいて、頭に入るように、何度も読み返したいです。

楽しかった、勉強になった、みなさんが満足して帰って行かれるのがわかりました。

滋賀県支部スタッフのみなさんは、興味深い展示や温かい飲み物コーナーなど、参加者をもてなそうとがんばっておられました。準備してくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

本部も4月22日、楽しい20周年記念大会を尼崎市で開催します。

滋賀県会員のみなさんも誘い合ってお越しください。お待ちしています。

2月25日(土)マジですか?兵庫県森林動物研究センターが、兵庫のクマが絶滅の危機を乗り越えたというシンポジウムを開催されるそうです

兵庫県森林動物研究センターが開設10周年を記念して、「絶滅の危機を乗り越えたツキノワグマの保全管理」という題で、シンポジウムを企画されています。(シンポジウムの詳細チラシ)

そこまでやるかと、熊森は驚きました。

本気で、兵庫県のクマは絶滅の危機を乗り越えたと思っておられるのでしょうか。

優秀な方たちばかりなのに信じられません。

チラシには、「平成8年度、兵庫県内のツキノワグマの生息数は減少を続けており、このまま放置すれば絶滅が心配されたため、県は保護を目的に狩猟を禁止しました。それから20年、絶滅の危機を脱したと判断できるまでに推定生息数が回復しました。この間に取り組んできた研究成果を紹介し、今後の保全管理の在り方を考えていきます。」とあります。

あきれ返るとはこのことでしょうか。

まるで、平成8年度に、県が自主的にクマ狩猟を禁止したことになっています。事実を曲げ過ぎです。

しかも、センターができて10年ですから、20年間の研究成果はないはずです。

平成4年に、兵庫県ツキノワグマが絶滅寸前に陥っていることを知った当時尼崎市の中学生たちが起こした激しいクマの保護運動があります。署名を集めたり新聞やラジオ、テレビに次々と出て、中学生たちは、「兵庫県のクマが絶滅する。みんなで守ろう」と、大運動を展開しました。

兵庫県に狩猟禁止を何度も申し入れましたが、当時、県は、全く聞き入れようとしませんでした。

また、平成4年には、猟友会の狩猟自粛発表がありました。

当時、環境庁は、平成6年に、兵庫県クマ狩猟禁止を発表しました。

多くの声があって、やっとのことで県が最後に動いたのです。

そのことは、きちんと書くべきでしょう。

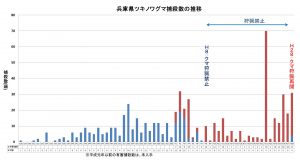

次に、平成8年に兵庫県が狩猟を禁止したから、クマの絶滅が回避されたのか、兵庫県森林動物研究センターの説を検証してみましょう。

以前、兵庫県でどれくらいのクマが狩猟されていたのか、以下のグラフをご覧になって下さい。

グラフは2度クリックしていただければ、大きくなります。

現在、平成以前の有害駆除数が未入手となっています。近々、入手次第、差し替えます。

兵庫県でクマを狩猟していた人など昔からほとんどいませんでした。

平成8年の狩猟禁止前20年間のクマ狩猟数は194頭(年間平均約10頭)です。

平成8年の狩猟禁止後20年間のクマ有害捕殺数は237頭です。(年間平均約12頭)です。

狩猟で獲られていたクマよりも有害捕殺で獲られたクマの方が多いのです。

兵庫県のクマが絶滅の危機に陥ったのは、戦後の奥山の人工林化と開発という行政の奥山破壊政策の結果です。兵庫県森林動物研究センターは、まだ、主原因を隠し通そうとされるのでしょうか。

当時新聞に載った朝日稔兵庫医科大教授(動物生態学)のコメントをかみしめてほしいです。

●1992.1.14 朝日新聞

スギ、ヒノキといった人間にとっては有用な人工林に山がどんどん変わっていく。冬眠に必要なブナや天然スギの大木が伐採されている。開発が進んでいる西日本では特に深刻で、九州で絶滅したように西日本でもクマは絶滅の危機にある。

●1992.3.24 神戸新聞

過去の森林伐採で破壊された生息環境を動物たちが棲める状態に戻さないと、餌を求めて畑を荒らすなどの被害はなくならない。国などが中心となってクマの生息地の自然環境の保護に取り組む必要がある。

広大な人工林は今もそのまま放置されており、全く改善されていません。その上、10年ほど前からは、クマたちにとって生きていく上で最後の頼みの綱であったわずかに残された自然林まで大荒廃してしまいました。この状況でクマが絶滅の危機を脱したというのなら、兵庫県森林動物研究センターのみなさんは、生きられなくなって人里に出てきたクマの数だけしか見ていないのではないかと、心配になってきます。

関心のある方は、シンポジウムに参加してみてください。

1月29日 東京クマ学講座

くまもり東京都支部とくまもり神奈川県支部の共催による東京クマ学講座が、日本教育会館一ツ橋ホール707号室で開催されました。

講師は「東京のクマ」で有名な山﨑晃司氏(東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科 教授)です。

「東京、そして日本のツキノワグマの今」という演題で話してくださいました。

会場風景

1991年から奥多摩のツキノワグマの調査に取り組んでこられた山崎先生のお話は、東京都などのくまもり会員が以前からぜひお聞きしたいと熱望していたものでした。参加者一同、全神経を集中させて聞き入っておられたことと思います。

先生はまず初めに、クマ保全に取り組むなら、現地に行き、地元の方とお話をし、地元の方たちの気持ちをくんであげて、その上で自分の意見を言うことが大切だと話されました。これは熊森本部もずっと言い続けてきたことで、その通りだと思います。まだ地元集落と結びついていない支部は、ぜひがんばってください。

大昔、日本列島の本州には、ヒグマ、ツキノワグマ、ヒョウ、トラ、オオカミたちが暮らしていたそうで、想像しただけですごいです。アジアの広大な地域に生息してきたツキノワグマですが、現在、残念ながら、分布域がどんどん縮小されているそうで、危機感を持ちました。そんな中で、日本には、まだツキノワグマがいます。単位面積当たりで見たら、日本はクマの生息密度がもっとも高い国のようで、祖先の共存文化をとても誇らしく思いました。残念ながら、九州のツキノワグマは滅びてしまいました。四国は大変危うい状況なので、山崎先生も、今年、何とかしようと決意されているようでした。熊森も、四国のクマの絶滅を止めるために、できる事をみんなで一緒にしたいです。

2016年に起きた秋田県鹿角市のツキノワグマと人との事故については、一体何があったのか、神のみぞ知るですが、山崎先生の推察を興味深く聞かせていただきました。それにしても、この事故があったことで、秋田のクマは推定生息数の約半分500頭近くが殺処分されてしまいました。

熊森が思うに、クマによる人身事故が起きると、いつも、研究者を名乗り、どこまで本当かわからないセンセーショナルなことを流してメディアの寵児となる人がいます。今回もそのような人の言葉を真に受けて、マスコミが、「人喰い熊誕生」、「殺人熊誕生」などと、大騒ぎしました。その結果、全国で罪もないクマが大量に殺されたのです。熊森は、マスコミのあり方に猛省を促したいです。

東京都奥多摩のクマについては、まず、終戦直後の1947年にアメリカ軍が上空から撮った禿山だらけの山々の写真を見せていただきました。会場からどよめきの声が上がりました。ここまで過度に人間が山を利用していたということです。今、この場所は木々で覆われています。山崎先生の調査によると、最近、山に入った時出会うクマの数や見る痕跡が増えて来ているということでした。これまでクマがいなかったところにも、クマの分布域の拡大がみられるということでした。首都という巨大な大都市のバックにある奥多摩には、今も、クマ、サル、シカ、イノシシ、カモシカ、大型野生動物たちがすべて残っているということで、本当にすごいことだと思います。1362万人東京都民の水源を支える奥多摩の山々を、調査してみたくなりました。

山崎先生のわかりやすいやさしい語り口に、参加者一同、参加して良かった勉強になったと、みな喜んでおられました。

この後、森山まり子(日本熊森協会会長)が「日本熊森協会とツキノワグマ」という題で話しました。森山会長は、人工林・自然林とも荒廃して奥山にクマが棲めなくなっている兵庫県の現状から、作今のクマの生息域拡大現象が、実は生息域の移動によるドーナツ化現象なのではないかという推察や、今、全国で実施されている「数を 推測して殺すだけ」の野生動物を物扱いした管理(=ワイルドライフマネジメント)の残酷さや非人間性を、物言えぬ野生動物たちに代わって、物言える私たち人間が声を大にして世に告発していかねばならないなどと話されました。

会場には山崎先生を含めて、大学の先生が3名出席されておりました。後の2人の方には、大気汚染が及ぼす森林の枯死や、ベイズ推定法でクマの生息数を推定することが不可能な理由など訳などについてミニ発表をしていただきました。おかげさまで、この講座がさらに盛り上がったと感じました。

会場との質疑応答では、クマの生息数推定を計算する手法が現在確立しておらず、将来も確立するとは到底思えないため、研究者たちがそのようなことに労力を費やすことへの疑問など、参加者一同が考えさせられるような質問がいくつも出て、有意義でした。

今回の学習会で発表してくださったみなさん、会を企画してくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。今後の熊森活動の力にしていきましょう。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ