ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

2月26日滋賀県支部記念のつどいのご案内

第13回日本熊森協会滋賀県支部記念のつどいのご案内

「滋賀県支部記念のつどい」を下記の要領で開催します。奮ってご参加ください。

日時:2017年2月26日(日) 13時30分~16時

場所:大津市旧公会堂3階ホール

京阪浜大津駅下車徒歩1分、JR大津駅下車徒歩15分

内容:

13時 開場・受付

13時30分 環境教育デモンストレーション「やまのこ」事前学習

講演:「山に還る」命を育む自然の森へ~人工造林の主伐期を迎えて~

講師:高田研一氏 森林再生支援センター専門委員

16時 閉会

入場無料 定員100名

主催:日本熊森協会滋賀県支部

後援:滋賀県、巨木と水源の郷をまもる会、琵琶湖源流の森林文化を守る会

お申込み:日本熊森協会滋賀県支部 代表村上

メール:kumamorishiga@yahoo.co.jp

電話:090-2011-5530

Fax:075-5376875

講演会「ツキノワグマと人との共存のために」最終案内

・東京クマ学講座「ツキノワグマと人との共存のために」が明日1月29日に開催されます。

まだ席がありますので、ぜひご参加ください。参加者募集中です!

チラシはこちら

・クマ学講座「ツキノワグマと人との共存のために」

日時:2017年1月29日(日)

開演13:25〜16:15(開場:13:00)

場所:日本教育会館一ツ橋ホール707号室

(東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2)

主催:日本熊森協会 東京都支部・神奈川県支部

資料代:500円

定員:100名

講師:山﨑晃司氏(東京農業大学教授)

「東京、そして日本のツキノワグマのいま」

森山まり子(日本熊森協会会長)

「日本熊森協会とツキノワグマ」

講演会後、会員の懇親会を予定しています。

申し込みは下記まで

メール:kumamori.tokyo.kwsk@gmail.com(東京都支部)

電話:0798-22-4190 (本部)

Fax:0798-22-4196 (本部)

当日参加も歓迎します。

1月16日とよ無事冬眠へ 地元会員からの報告第2弾 花子は1月15日冬眠入り

- 2017-01-16 (月)

- 和歌山県 | 太郎と花子のファンクラブ

1月15日「とよ君」の冬眠開始を期待して高代寺へ 地元会員からの報告

- 2017-01-16 (月)

- 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

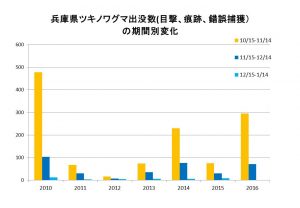

兵庫県クマ狩猟再開結果の考察① 猟期が始まると、毎年、クマ目撃数が激減

ーー 爆発増加したクマ数を低減させるため、20年ぶりにクマ狩猟を再開する。(2016年兵庫県)ーー

マスコミを大動員して狩猟頭数140頭を上限目標に再開した兵庫県クマ狩猟の結果は、狩猟数4頭ということで、完全に失敗でした。

このような見当違いの恥ずかしい政策を兵庫県にとらせた人たちは、責任を取らねばならないと思います。

驚いたことに、誰の入れ知恵か知りませんが、「4頭しか狩猟できなかったが、猟期に入ってクマ目撃数が激減したから、クマ狩猟再開の成果はあった」と、知事に負け惜しみのようなことを、定例記者会見で言わせています。

毎年11月15日から猟期が始まり、鉄砲の音がパンパンと鳴り響くと、野生動物たちの姿は一斉に消えます。みんな人間に撃たれたくないからです。

もちろん、クマの目撃数も激減します。今年度も激減しました。

しかし、それは、クマ狩猟再開の成果ではなく、毎年のことです。

狩猟再開の効果は何もなかったということです。

近年の猟期前と猟期後1か月間のクマ目撃数の変化を以下に提示します。

今年度のクマ猟期は11月15日から12月14日まででした。

兵庫県ツキノワグマ出没数2010~2016年 (黄色10/15~11/14、青11/15~12/14 水色12/15~1/14)

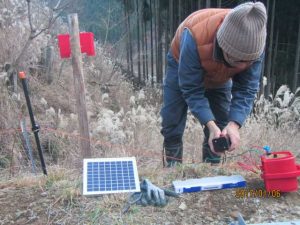

【くまもり本部】イノシシがクマ用カキ園の金網柵内に侵入 電気柵設置へ

平成のクマ止め林を造ろうと、2年前兵庫県宍粟市で、熊森と地元がカキ苗を植樹しました。ここに、イノシシが入ったという連絡が、地元から入りました。こんなことは初めてです。

この現場は、広さ約1800㎡に約50本のカキの木が植えられています。

シカが入らないように、周囲を高さ2.5m程の金網で囲っています。

平成のクマ止め林

イノシシは、金網の下を掘って柿園へ侵入していました。

植樹した柿の苗木は、ほとんど無事でしたが、苗木の盛り土が全て崩されていました。

柿の木の盛り土が崩されている

地元の方の話では、イノシシはカキの木の盛り土に繁茂したカズラ(つる草)の一種であるクズ(葛)の根を掘り起こして、食べているのだということです。くず餅からもわかるように、クズの根には良質のでんぷんが蓄えられています。

地面を這って広がって行くクズの根

イノシシがあの鼻で土を掘り返すのは大変なことだと思います。(どうやって土を掘るのか見たことがありませんが)しかし、カキの苗木の盛り土に生えたクズなら、土が柔らかいので簡単に掘り起こせます。

ここに目を付けたイノシシは賢いです。

大きくて真っ黒なイノシシの糞に交じって、いくつもの小さな糞が散乱していました。子供を何頭か連れて侵入しているのでしょう。

イノシシ糞(写真右下)

この時期、イノシシの親子のえさ探しの大変さを思うと、同情を覚えます。しかし、カキの苗木を枯らされたら困るので、この日は地元の方と、イノシシが入った金網の下の穴をふさぎ、植えたカキの木の盛り土を直して、電気柵を設置しました。

組み立て

つなぐ

がいしに線を掛ける

通電テストをして、電気柵張りは完了しました。

最後に、手袋をはいた手でワイヤーを触ってみたら、手首にバンと電気が来ました。

参った。

電源は乾電池8個の12ボルトですが、それを数千ボルトぐらいに高めて流しているのだろうと思います。しかし、電圧は高くても、流れている電流自体は微弱なので、イノシシの鼻に電線が当たっても、心臓をやられて死ぬようなことはありません。

兵庫県では、年間15000頭ものイノシシが狩猟や有害駆除で殺されています。

しかし今回のように、イノシシによる被害が出ても、殺さずに電気柵を張ったり、侵入経路を塞ぐなどの対策で、被害をなくしていくことができます。

祖先は昔から、こうやって被害防止に汗を流して、野生動物たちと共存してきました。

その根底には、同じ生きとし生けるものとしての共感がありました。

この共感を子々孫々、民族の文化として伝えていくことが、人間の生息環境でもある自然を守ることにつながるのです。

これでもう、イノシシは入らないよと、地元の方が保証してくださいました。

電気柵張り作業に初めて参加してみて、祖先が石や泥を積んでシシ垣を造ったことを思うと、今は、各段に簡単に被害防止柵が張れる時代だと思いました。

もちろん、夏に草が茂ってくると、漏電が起きますから、電気柵の下の草刈りが必要です。

その時は、会員のみなさん、ボランティア草刈り隊をお願いします。

この日、地元のみなさんに教わって、電気柵張りをマスターでき、うれしかったです。

クマの生息地でイノシシ被害に困っておられる地元があれば、電気柵張りの応援をしていきたいです。

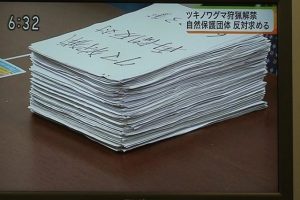

10月7日 兵庫県クマ狩猟再開の中止を求める署名を兵庫県に提出 NHKテレビニュース報道文

前回ブログで、NHKオンラインのテレビニュース記録文を全文コピペして、ブログに掲載しましたところ、ブログを読まれた方から、実際に報道された内容と一部違うというご指摘がありましたので、あわててチェックし直しました。

以下に、報道された内容を、くまもりが確認して文字化しました。

NHKテレビニュースより 2016.10.7 18:30~

きのう兵庫県が、20年ぶりにツキノワグマの狩猟を解禁するというレポートをお伝えしましたが、これに反対する自然保護団体が、6600人分の署名を集め、解禁の見送りを県に求めました。

「これだけの人が狩猟再開に反対していることを、本当に重く見ていただきたいと思います」(森山会長の発言が抜けていた)

ツキノワグマは、絶滅のおそれがあるとして、22の都府県が、狩猟を禁止していますが、このうち、兵庫県は、県内では生息数が増えて、集落への出没が目立つようになったとして、猟を20年ぶりに解禁する方針を固めています。

これについて、西宮市の自然保護団体、「日本熊森協会」は、「再び絶滅の危機にひんする」として、反対する6600人分の署名を集め、7日、兵庫県庁で、秋山和裕環境部長に署名簿を提出しました。

このなかで協会側は、「クマが人里に出没するのは、環境の悪化が原因で、数が増えたからだとはいえない。猟が始まれば、人間を怖がり、人身事故を引き起こすおそれがある」として、解禁を見送るよう求めました。

これに対し秋山部長は、「署名をしっかり読んで、思いは受け止めます」と応じていました。

協会の室谷悠子副会長は、「県は、(狩猟再開は)人身事故を防止するためだと言いますが、その効果があるかどうかもわからない。県民を理解させるだけの理由がない。(違う文面になっていた)」(と話しました。)

8月23日、28日 クマのひそみ場所をなくすため、地元集落の草刈りに出動

兵庫県豊岡市で、本部8月23日の「いきものの森」活動を行いました。

集落へのクマの出没を抑えるため、地元から依頼された草刈りです。

ここは今年6月にクマが目撃され、わたしたちが追い払いをした場所のすぐ近くです。

草刈りを頼まれた場所は山すその斜面で、幅が45mぐらいありました。

刈り払い機を使える人は草藪をどんどん刈っていきます。

機械を使えない人は、のこぎりで竹を伐ったり、ササを刈ったりしていきます。

草刈り前 草刈り後

作業終了です。

ここは竹が多くてなかなか大変でした。この日は炎天下で熱中症の心配もあり、早めに切り上げました。遠目にはあまり変わっていないように見えますが、作業前と比べるとかなりすっきりしました。

続いて8月28日。この日は熊森本部職員2名が刈り払い機を持って出動しました。23日に草刈りを行った場所の国道を挟んだ向かい側です。

現場は、幅65m、奥行きが15mほどあり、前回よりかなり広い場所です。竹がないぶん楽ですが、笹が人の背丈より高かったです。

最初は上側の獣害防止金網フェンスのそばから刈っていきました。

地元の方が、上から刈ると刈った笹が下側に落ちていくので、下から刈り上げていくのが鉄則だよと、教えてくれました。途中から、地元の方も参加してくださいました。

どんな刈り払い機がいいかなどいろいろ教わり、大変参考になりました。

この集落では集落のまわりを田畑ごと何キロもの金網防獣フェンスで囲っており、シカやイノシシは集落内に入って来れません。そのため、集落内にササや草が生い茂ってしまいます。しかし、地元集落は過疎化高齢化が進んでおり、山裾の刈り払いをする余裕がありません。

一方、クマは金網を器用に乗り越えて、集落内に入ってきて、草薮に身を隠します。金網防獣フェンスの山側は放置された人工林で、クマが体を隠す下草がありません。クマが好む体を隠せる草藪は、皮肉なことに、集落内にあるのです。そしてそこにはクリや柿の木が植えられています。クマにとっては山の中よりこの場所の方が居心地がいいことになってしまいます。

草を刈りながら、人工林が金網フェンスの内側にあればなあと思いました。そしたら、草刈りをする必要などありません。見通しのいい場所にはクマは近寄りません。本当に、現実は逆になっているのです。

目指したいのは、山にクマたちの食料や隠れ場があって、集落にはクマたちの食料や隠れ場がない、そんな集落です。

ここの草刈を終えるには、あと2,3回の出動が必要です。

次回は9月3日(土)に行きます。クマ生息地の集落での草刈りボランティアに参加していただける方は、本部まで至急お知らせください。機械が使えない方は、鎌を用意させていただきます。

ちなみに、集落のみなさんは、みんなやさしくて、都市からの応援部隊を歓迎してくださいます。

<熊森本部連絡先>

TEL 0798-22-4190 FAX 0798-22-4196 mail contact@kumamori.org

くまもり本部 近畿とは違う、九州の人工林を視察

7月19,20日、熊森協会本部から九州におもむき、熊本県支部長、宮崎県支部長、福岡県支部長、平野虎丸顧問や現地の熊森会員と共に,熊本県、宮崎県、大分県の山々を現地視察してまわりました。

移動中の車窓から眺める景色は本当に人工林ばかりで、九州の人工林の多さには愕然とするものがありました。

九州の山は、ほとんどがスギの人工林

●地震による山崩れ跡と、豊かな湧水(熊本県)

熊本県阿蘇に入り、まず目についたのが今年4月の地震で崩壊した山々の姿でした。

地震による山地崩壊

今回の地震で崩れた場所はその多くが人工林でした。しかし、そのような観点では報道されていないので、人々は<人工林が土砂災害の大きな原因>となったことにあまり気づいていないそうです。

阿蘇周辺では湧水が非常に多く、とてもきれいでした。毎分60トンもの水が湧きだす場所もあるそうです。高森町では湧水をいただきました。クマが絶滅した九州で、こんなにきれいな湧水が出るのを不思議に感じました。昔はもっとたくさんの湧水が湧いていたということです。私たち若い世代は、過去の自然の姿を知らないので、つい今の自然の状態だけで判断してしまいます。

湧水(熊本県高森)

●九州では、皆伐してもすぐに森が再生

今回、九州の山を視察しに行った目的の一つは、九州の支部長の皆さんが、「九州では皆伐後、シカ柵を張ったり植林したりしなくてもすぐに自然林が回復する」と言われるので、この目で見てみたいと思ったことです。

実際に九州の山に入って驚きました。

皆伐して一年放置されていた山が、すでにパイオニア種であるヌルデやネムノキ、カラスザンショウなどの稚樹や、ノイチゴなどの下草に覆われていました。近くに広葉樹林が残っていたので、今後、次々と種が飛んできて立派な自然林に回復していくと思われました。

人工林を皆伐して1年後の跡地(熊本県山都町)

下の写真は50~60年放置されていた牛の放牧場跡です。見事に自然林に復元しています。

奥山保全トラストが6年前に購入した宮崎県高千穂の人工林の皆伐跡地を見に行きました。沢の対岸から眺めただけですが、見るからに自然植生が回復しており、樹高が6~7mくらいに成長していると見られる木々もありました。九州では、わずか6年でこれほど回復するのかと、とても驚きました。もちろんどこも、シカ柵は張られていません。

皆伐後6年の山(宮崎県高千穂)

自然林再生がむずかしい現在の兵庫の山

下の写真は人工林皆伐後3年たった兵庫県宍粟市の広葉樹植樹地です。シカ除けネットの外はもちろん、中にもほとんど下草が生えてきていません。

この違いは?

兵庫県のシカ年間捕殺数は4万6千頭、宮崎は2万5千頭、熊本は2万頭、どちらにもシカはたくさんいそうです。九州と兵庫の自然再生スピードの違いは、シカの密度差?気候差?他にも理由がありそうです。

●バイオマス事業の為に皆伐

九州では林業が収入になるということで、皆伐がかなり進んでいました。近年急速に需要が進んでいるのが、バイオマス事業です。これまで売れなかった木材がある程度の値段で売れるということで、林業界は活気づいていました。しかし、バイオマス発電に使われる木は、どんな木でもいいので、バイオマス事業を中心に林業を進めていくと、人工林を放置したり、自然林を伐採したりすることも考えられます。

バイオマス事業のために皆伐された山(宮崎県)

熊森は林業を否定しているわけではありませんが、木材生産に使う場所、バイオマスに使う場所、そして動物がすめる自然豊かな水源の森にする場所などと、山をゾーニングすることがとても重要だと考えています。今のように、目先のお金のために人間が山を全部使うというやり方では、貴重な自然や生物の多様性、水源の森が失われてしまいます。

●ストップ・ザ・スギ再植林

残念ながら、九州では人工林の皆伐跡地は、ほぼ必ずスギを再植林していました。手厚い補助金が出るからです。

九州では、人工林皆伐跡地でも、放置しておくだけで簡単に自然林に移行していくのですから、何とか植え過ぎた人工林を自然林に戻していけるよう、熊森がその流れを作っていこうと、支部長さんたちと話し合いました。

再植林したものの、その後、放置されて、自然林に戻りつつある山もありました。

再植林地が放置され、自然林へと移行

九州で再植林がさかんなのは、九州の山林所有者のみなさんの考え方として、人工林は手入れされたきれいな山で、雑木林は管理されていないきたない山であり、自分の山が雑木林になるのは恥ずかしいという意識があるのだそうです。そのため再植林したものの、その後の管理は補助金で補いきれないので、結局山は放置され、雑木林に戻っていく例もあるようです。

●自伐林家の手入れされた美しい人工林

最後に、山を非常にきれいな状態で保っている宮崎県の自伐林家の方をご紹介します。自伐林家は自分の山を間伐し、山が崩れないように手を入れてていねいに木を育てます。本来であれば60年生ほどの太さと思われるスギが、まだ45年しかたっていないというのでとても驚きました。下草もたくさん生えているとても綺麗な山でした。

林床にはキレンゲショウマの花が一面に咲いていた(宮崎県高千穂)

他県の支部の山を見せていただいたことで、また、いろいろと勉強になりました。ご案内くださったみなさん、本当にありがとうございました。

6月26日 和歌山県那智勝浦でスギ人工林の皮むき間伐実施!いろいろな市民団体が力を合わせて森復元活動を行っている姿に感動

和歌山県那智勝浦で地元の「森の再生を考える会」主催の皮むき間伐を実施しました。熊森本部は地元の要請を受けて参加し、昨年同様、皮むき間伐の指導にあたりました。地元の「なちかつ古道を守る会」や「NPO三つの森」も参加し、熊森協会和歌山県支部の支部長や支部員たちも参加しました。

昨年も同じ場所で皮むき間伐を実施したのですが、昨年皮を剥いだスギの木はすでに枯れて葉が茶色になっていました。(和歌山県は早い!)これから葉っぱが落ち、枝が落ちて徐々に林内が明るくなっていくことでしょう。

①午前中の皮むき間伐

当日はとても天気が良くて、気持ちよく作業できました。

はじめての人にもやさしく指導します。

女性も頑張ってます。今回は谷の一番奥に残してあったスギの木の皮を剥ぎました。急斜面は慣れている人に任せます。

アオダイショウがいました。ネズミやイノシシの掘り返した跡などもあり、いきものが増えてきたのかなとうれしく感じました。

「NPO三つの森」の方が記念にクスノキを植樹しました。その土地に元々あったいろんな樹木を復活させていく事が大切です。

この日はとても暑かったのですが、みなさん暑さに負けず頑張りました!

働いた後はおいしいスイカ!いつも間伐のあとは近所のきよもんという場所で食事をいただきます。

このきよもんのそばには汽水湖があり、そこにカモがいました。

②午後から、鼻白の滝と、「NPO三つの森」による植樹中の広大な大日山の見学

鼻白の滝

「NPO三つの森」が中心になり植樹をした大日山という場所に向かいました。

この大日山は地滑り対策工事のために斜面を削ってたくさんの土を削りだした場所です。しかし土を移動した後そのままではどんどん土砂が流出してしまいます。そこで、2013年大日山の緑化と砂流出防止を図るために、大規模な植樹活動を「NPO三つの森」を中心に開始しました。

ここでは自分の名前を書いた板とともに、1人1本の苗木を植樹する運動を進めています。

5000本以上の苗木を植えているそうですが、まだ植える場所があります。

ここでは竹をポット代わりにして苗木を作っているそうです。竹は自然に分解するのでゴミがでません。

4ha以上の広大な土地に5000本以上のいろんな種類の苗木を植えているそうですが、まだ植える場所があります。助成金で植樹地のまわりは260cmの高さの防獣柵が設けられていたので、動物対策は万全です。苗木も順調に成長し、なかにはひとり生えしたネムノキなんかもありました。

和歌山県では、人工林をなくし豊かな森を復元して次世代に残していこうと、いろいろな団体が一緒に活動しています。

自分の名前を書いた杭と苗木を一緒に植えるなど、人集めの手段としてもおもしろい試みだと思いました。

今回皮むき間伐をした場所では、今年9月にも皮むき間伐をするそうです。

皮むき間伐は5月から7月の梅雨前後が一番皮がむけやすいと言われていますが、和歌山県では、9月でも皮が剥けるそうです。常識にとらわれずに何でもやってみることが大切ですね。今回、いろいろ勉強になり、とても充実した2日間の和歌山県出張でした。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ